-

「そば屋開業応援プロジェクト」 実技講習でそば打ち

市街地でそば店を開業する人を応援する「そば屋開業応援プロジェクト」を始めた伊那商工会議所は、事業の第一弾となるそば打ち講習会を27日に伊那市のみはらしファームで開きました。 伊那市を中心に18人が参加し、信州伊那そば打ち名人会のメンバーから指導を受けました。 伊那商工会議所では、伊那の食文化を地域の観光や活性化に繋げることを目的に「伊那の食プロジェクト特別委員会」を発足させました。 今年4月からは「そば屋開業応援プロジェクト」を始め、信州そば発祥の地伊那のPRとそば振興のために、市街地でのそば店開業をサポートしています。 この日はその第一弾となる実技講習会で、初級編として、開業を目指す人を含め一般にも参加を呼びかけました。 参加した18人のうち7人が開業に興味があるか、開業を考えている人だという事です。 今年度中に中級、上級の技術講習会を開く予定で、受講者には創業や経営に関する相談、空き店舗情報の提供などのサポートを行っていくという事です。

-

長谷中学校PTA作業で溝口露頭の清掃作業

伊那市長谷の長谷中学校は、年に1回のPTA作業の一環で、学校近くの溝口露頭の清掃作業を27日に行いました。 PTAと教職員4人が学校近くの溝口露頭で作業を行いました。 長谷中学校では理科の時間に露頭を訪れ学習を行っています。 露頭に雑草がはえるとそこへ土がたまり岩の表面が見えなくなってしまいます。 伊那市教育員会や長谷中学校の教職員が定期的に草取りなど簡単な作業は行っていますが、この日はPTA作業として初めて行い、たまった土を落としていました。 溝口露頭は、中央構造線を境に異なる地質を確認できます。 1時間半ほど作業をすると、地層の表面が現れ境界が見やすくなりました。 長谷中学校では、「時間や手間のかかる作業だが露頭の保護のため、これからもできる限り続けていきたい」と話していました。

-

「野球あそび」で競技人口拡大を

楽しみながら野球に親しみ底辺拡大につなげようと、保育園児から小学生を対象にした野球教室が27日に伊那市の東原キッツグランドで開かれました。 市内の保育園児から小学4年生まで約90人が参加しました。 小さな子どもたちに、遊ぶような感覚でボールに親しみながら野球の楽しさを感じてもらおうと、伊那市スポーツ少年団軟式野球専門部が初めて開いた教室です。 2015年から始まった上伊那ベースボールサミットをきっかけに少年野球チームの関係者が中心となり企画しました。 春富中学校軟式野球部の部員やスポーツ少年団の指導者などが講師となり、子どもたちにキャッチの仕方や投げ方を教えていました。

-

催し多彩 26日に大芝高原まつり

26日南箕輪村で第32回大芝高原まつりが行われます。 25日は会場となる大芝高原で祭りの準備が行われていました。 湖上ステージではダンスや演奏など35団体が出演します。 中央園路ではおまつりパレードが行われ参加者が大芝高原音頭ニューバージョン2006を踊ります。 その他大芝名物たらいレースなど19のイベントが行われます。 花火は66番組約800発が打ち上げられます。 伊那ケーブルテレビではあす午後1時から2時間にわたり祭りの様子を生中継します。

-

土手の草刈り不要で農家の労力削減へ

田んぼの土手の草刈りが不要となり農家の労力削減が期待される「畦畔グリーン」と呼ばれる芝生についての現地研修会が今日、伊那市長谷で開かれました。 畦畔グリーンは雪印種苗株式会社が開発した寒さに強い芝生の一種です。 草の丈が低く地表を覆うように生えることから他の雑草が生えるのを防ぎます。 これにより草刈りをする必要がなくなり農家の負担軽減が期待されています。 一昨年からその導入を進めている東部地区農業振興センターが試験圃場で現地研修会を開き農家およそ20人が集まりました。 試験を担当している長谷の農家、窪田清彦さんはその効果が表れていると話していました。 東部地区農業振興センターによりますとこの取り組みには1平方メートル当たりおよそ126円のコストがかかるほか害虫による被害などのリスクもあるということです。 東部地区農業振興センターでは畦畔グリーンの試験を高遠と長谷の4か所で行い低コストの実現とリスクの回避を目指すとしています。

-

東京芸大の卒業生が邦楽披露

東京芸術大学の卒業生2人が25日、伊那市高遠町のデイサービスセンターくつろぎの家で三味線と太鼓を披露しました。 伊那市と東京芸術大学は伊那市高遠町出身の伊澤修二が東京芸大の初代校長を務めたことが縁で音楽交流が行われています。 東京芸大には国内で唯一日本の伝統音楽を学ぶ邦楽科があり今回はお年寄りに邦楽を楽しんでもらおうと演奏が企画されました。 三味線を演奏した山下靖喬さんは津軽三味線コンクール全国大会の優勝経験者です。 太鼓を披露した石森裕也さんは全国の祭りでお囃子の演奏に参加する実演家として活躍しています。 お年寄りたちは手拍子をしながら日本の伝統音楽を楽しんでいました。 2人は小学生と一般を対象に高遠町に伝わる高遠囃子の指導にもあたったということです。

-

サマースクール2017in信州伊那 27日まで

将来、森林関係の仕事を目指す大学生を対象にしたセミナー「サマースクール2017in信州伊那」が今日から3日間の予定で伊那市内で始まりました。 25日は、開校式が伊那市高遠町の高遠閣で行われました。 サマースクールは、大学教授や林野庁職員などの有志でつくるグループが林業を考える事ができる人材を育成をしようと、2013年から全国各地で開催しています。 スクールの開催は50年の森林ビジョンを策定した伊那市が、今後の人材育成に向けた、ノウハウの確保や蓄積を図ろうとセミナーを誘致して開かれました。 今年は、関東や近畿の大学生を中心におよそ60人が参加しました。 開校式の後には、早速講義が行われ参加した学生は、森林環境教育についての話を聞いた他、進徳館などを見学していました。 スクールは27日までを予定していて、参加者は講習を受けたり、伐採体験等を行う予定です。

-

とのうちさん 出身保育園でライブ

箕輪町出身のシンガーソングライター「とのうち さぶろう」さんの絵本ライブが、木下北保育園のケヤキの木の下で今日開かれました。 東京在住のとのうちさんは木下北保育園の卒園生です。 3年前に保育園の時の恩師から声をかけられた事がきっかけとなり、毎年ライブを開催しています。 25日は、とのうちさんと友人でギタリストの金澤健太さんが、オリジナル曲やアニメソングなど9曲を披露しました。 ライブでは、とのうちさんが曲を作る中で映像をイメージして作った絵本「寝坊をするホントの理由」を歌に合わせ披露しました。 会場には、園児や地域の人達などおよそ150人が訪れ、ケヤキの下で音楽を楽しんでいました。

-

駒ケ岳遭難から104年 児童が花を手向ける

1913年大正2年に発生した中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳登山遭難事故から今年で104年となります。 25日は箕輪中部小学校の児童が犠牲となった11人の冥福を祈りました。 中部小の児童たちは手に花を持ち登校していました。 学校に到着すると玄関の前にある遭難の碑に花を手向け手を合わせました。 この行事は遭難事故を後世に伝えようと児童会が中心となって毎年事故があった8月27日に行われています。 今年は27日が日曜日の為、繰り上げて行われました。 駒ヶ岳登山の遭難事故は、1913年大正2年に、箕輪中部小学校の前身である中箕輪尋常高等小学校で集団登山がおこなわれ、教師や児童37人のうち11人が犠牲となりました。 中部小学校では来月5日に、駒ヶ岳遭難事故や今年発生した九州北部豪雨災害をもとに命について考える全校集会を開く予定です。

-

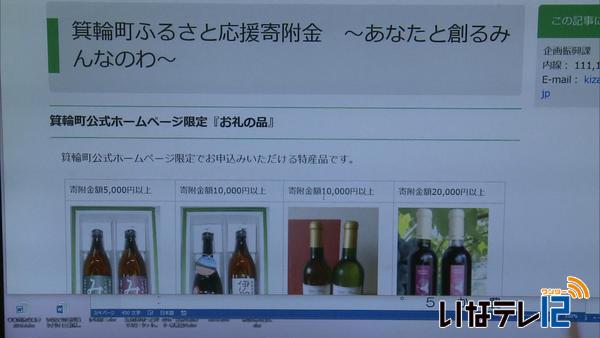

箕輪町ふるさと納税 返礼品見直し

箕輪町の白鳥政徳町長は、ふるさと納税の返礼品について、すべての返礼割合を3割以下にし、資産性の高いものは除外するなどの見直しを行ったことを24日明らかにしました。 24日に開かれた定例記者会見で白鳥町長は、返礼品について見直すよう各自治体に出された総務省からの通達については疑問を感じるが見直したと話しました。 箕輪町には、ふるさと納税が創設された平成20年度から昨年度までの9年間で7,700件、1億1,000万円の寄付が寄せられています。 資産性が高いとして除外したものには、ゴルフのスイングを解析できる機械や時計などがあります。 9月25日から受け入れを停止し、10月2日から再開することになっています。 また、県が来年8月1日から、中学生までの医療費の窓口無料化を県内一斉に実施する方針を示したことから、白鳥町長は、それに伴う条例改正案を9月定例議会に提出したい考えを示しました。 現在は、窓口で医療費をいったん支払い、負担分を除いた額が返還されていますが、施行後は、窓口で支払うのは負担金のみとなります。 負担金の徴収については各市町村にゆだねられていて、箕輪町では、ワンレセプトにつき500円徴収したいとしています。

-

上伊那の小学4年生対象 農業用水探検隊

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生が、地域の農業水利施設を巡り歴史や役割を学習する農業用水探検隊が、今日行われました。 24日は、南箕輪小学校の4年生65人が、上伊那各地の農業水利施設を巡りました。 長野県や上伊那郡西天竜土地改良区などが主催して、上伊那地域の小学4年生を対象に毎年行われています。 南箕輪村田畑にある第1揚水機場では、職員から、説明を受けました。 天竜川から取り込んだ水を伊那市西箕輪までポンプで上げてプールにため、田んぼや畑で利用しているということです。 第1揚水機場には、4基のポンプがあり、そのうち2基を使って毎秒800リットルの水をあげているということです。 子どもたちはポンプや水をためるプールなどを見学していました。 県の職員は「農業につかう水を手に入れるために先人たちが苦労した施設について子どもたちに学んでほしい」と話していました。 なお、農業用水探検隊は、10月下旬にかけて、南箕輪小のほかに上伊那5つの小学校で予定されています。

-

市町村長対象の減災研修会

南信の市町村長ら幹部を対象にした減災の研修会が、24日、伊那市の信州INAセミナーハウスで開かれました。 研修会は、災害発生時に住民の生命や財産を守るという重要な責務を担う市町村長を対象に、具体的な対応を考えるきっかけにしてもらおうと長野県が開きました。 去年、県内全域の市町村長を対象に開いたところ好評だったため、今回は、南信で開催されました。 土砂災害発生から4日後を想定し、被災者が何に困っているか、行政はどのような取り組みができるかをワークショップ形式で話し合っていました。 また、マスコミに行方不明者の氏名を公表するよう求められたらどのように対応するかを考えていました。 研修会では、読売新聞の記者が実際に質問する模擬記者会見も行われ、下伊那郡高森町の熊谷 元尋町長が体験しました。 読売新聞の記者は、「災害時の広報について事前に準備していないと、気づいたら報道陣が押しかけ、対応が後手に回り必要なことが伝えられない。逆にマスコミを利用して情報を伝えてほしい」と話していました。

-

名古屋大学交響楽団が伊那北小学校で演奏

愛知県の名古屋大学の学生を中心につくる名古屋大学交響楽団が24日伊那市の伊那北小学校を訪れ、迫力ある演奏を披露しました。 この日は、名古屋大学交響楽団の団員90人が伊那北小学校で演奏を披露しました。 名古屋大学交響楽団は、1954年に設立し、名古屋大学の学生を中心におよそ150人が所属しています。 毎年8月には、中部地方の小中学校を訪れ、演奏会「音楽教室」を開いています。この日は、交響曲やアニメ音楽など8曲を披露しました。 ジブリ映画のメドレーでは、映画の中に登場するキャラクターに扮したり、映画のワンシーンを再現するなどしていました。 名古屋大学交響楽団は今年、三重県と長野県内の小中学校など4か所を訪問することにしています。

-

アマランサスの収穫作業

23日は、二十四節気のひとつ「処暑」です。 暦の上では暑さが峠を過ぎ穀物が実り始める頃とされています。 伊那市長谷では、雑穀アマランサスの収穫が始まっています。 23日の伊那地域の最高気温は、30.8度と平年より1.9度高い真夏日となりました。 伊那市長谷で雑穀レストラン野のものを経営する吉田洋介さんの畑では、雑穀アマランサスの収穫が最盛期を迎えています。 アマランサスは、中南米原産で、鉄分やカルシウムが多いとされています。 吉田さんは、野のものがオープンした平成18年から栽培をはじめ、現在は20か所1.8ヘクタールの畑でアマランサスやシコクビエなどの雑穀を栽培しています。 収穫したアマランサスは数日干し、その後脱穀します。 脱穀した実は、野のもので使う他、沖縄や京都の自然食を扱うレストランなどに出荷されます。 アマランサスの収穫作業は、9月中旬まで行われることになっていて、今年は例年並みの350キロを見込んでいます。

-

今夏の日照不足 プール・農作物に影響

例年に比べて日照時間が40%近く低い今年の夏、プールの入場者数や農作物などに影響が出ています。 伊那市の市営プールでは、先月15日から今月27日までの営業を予定していますが、現時点で有料入場者数はおよそ1万人で、今週末の営業を合わせても、去年の1万5千人より4千人ほど少なくなる見込みです。 特に、お盆休み期間中の天候不順が大きく影響しているということです。 伊那市スポーツ振興課の宮下宗親課長は「お盆に営業出来ない日があったことが大きく影響している。外で行うスポーツの施設だけに、致し方ない部分が大きい」と話していました。

-

伊那市がイクボス・温かボス宣言

伊那市の白鳥孝市長ら市の管理職の職員は、職員が育児や介護をしながら仕事を続けられる環境づくりを目指す「イクボス・温か(あった)ボス宣言」を23日しました。 宣言したのは、白鳥市長・林俊宏副市長、北原秀樹教育長と管理職の職員58人です。 23日は、この取り組みを推進している長野県の中島恵理副知事の立ち合いのもと、白鳥市長らが宣言書に署名をしました。 イクボスは、育児に理解のある上司を指す造語で全国の企業で関心が高まっています。 県が進める「イクボス・温かボス宣言」は、長野県連合婦人会が発案し、子育てや介護と仕事の両立ができる職場環境の整備を推進するというものです。 この取り組みが進むと男性も女性も安心して働くことができ、若い世代の結婚と出産、子育ての希望が実現できる社会づくりにつながるとしています。 伊那市では、職員の生活状況を理解し、育児や介護などを担う職員も活躍できる環境を整える取り組みなどをあげています。 県連合婦人会によりますと、8日現在、県内では56の自治体や企業などの2016人が宣言しているということです。 上伊那の自治体で宣言するのは伊那市が初めてとなります。

-

地域おこし協力隊 宗京裕祐さんの卒業報告会

8月末で伊那市の地域おこし協力隊の任期が満了する宗京裕祐さんの卒業報告会が、22日に伊那市高遠町で開かれ、3年間の活動を振り返りました。 静岡県出身の宗京さんは、平成26年9月に伊那市の地域おこし協力隊に任命されました。 農業に従事しながら、高遠町地区の農業振興や、農産物のブランド化や販売促進に関わる活動を行ってきました。 活動のひとつとして、野菜の出荷グループ「伊那の谷ユウキの会」の事務局をつとめた経験をあげました。 ここでは、地元で採れた野菜を地元で消費してもらうため、出荷先と生産者との調整などを行いました。その結果、小学校や保育園の給食にも使ってもらえるようになり、取引先が5件から10件に増加したという事です。 宗京さんは「新規就農者の受け皿になりたいと思い販路の拡大にも取り組んできた。流通面の事も知る事ができたのは自分の財産にもなった」と話していました。 宗京さんは協力隊卒業後、地域の野菜を地域で消費できるような、販売と配送を行う仕事を始めたいという事です。

-

伊那市西町の旧井澤家住宅で押し花絵展

伊那市西町の旧井澤家住宅で押し花絵展が8月28日まで開かれています。 会場には、押し花で作った作品38点が展示されています。 伊那公民館で活動している押花クラブの受講生が制作しました。 身近な草花を使っていて、本来の色を活かすため、着色や加工はしていません。 額の中は真空になっていて、乾燥材などを使って長持ちさせています。 クラブでは、自然の素材そのものの美しさを楽しんでもらいたいと話していました。 この作品展は28日まで伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれています。

-

ちょっとお出かけ・い~な旅 鹿嶺高原を散策

伊那市観光協会が毎月1回実施している「ちょっとお出かけ・い~な旅」の今年度5回目のバスツアーが23日に行われ、参加者が鹿嶺高原での散策を楽しみました。 市内から23人が参加しました。 伊那市役所からバスで鹿嶺高原へ向かい、伊那市観光ボランティアガイド「い~なガイドの会」の案内で散策しました。 1時間ほど高原内を歩き、展望台では、360度のパノラマを楽しみました。 中央アルプスは、雲に覆われていましたが、伊那の街並みや南アルプスの仙丈ケ岳などは頂上まで確認する事ができました。 ちょっとお出かけ・い~な旅は合併をきっかけに旧3市町村それぞれの魅力を知ってもらおうと平成19年度に始まりました。 今年度は近隣市町村にも足をのばしてツアーを行っていて、リピーターも増えているという事です。 お昼にはカレーを食べて交流しました。 い~な旅は4月から11月まで毎月1回行われていて、次回は来月26日に守屋山のトレッキングを予定しています。

-

共産党が伊那市の用地取得に疑問

日本共産党伊那市議団は、伊那市が美篶の土地1万平方メートル余りを新たに産業用地として取得する方針を示していることについて疑問があるとして伊那市に説明を申し入れていましたが、22日、伊那市側から回答がありました。 伊那市は、六道原工業団地に隣接する美篶の土地1万平方メートル余りを、産業用地として取得するため地権者と交渉に入りたいとの考えを6月に示しています。 共産党伊那市議団では、伊那市には5万平方メートル以上の産業用地は保有しないとの方針があり、今回の事案はそれに逸脱するのではないかとして、伊那市に対し説明を求めていました。 22日伊那市から共産党に対し回答がありました。 それによりますと、「現在売却可能な土地は6万4千平方メートルほどだが、そのうちの一区画は業種を限定しているため、臨機応変に対応できるのは3万8千平方メートル程度である。産業用地の準備には一定期間が必要なことを考え取得することにした」としています。 共産党伊那市議団では、「納得できないのでその場で再度質問したいと申し入れた。今後もさらにこの問題を追及したい」としています。

-

支援される側の立場に立って 南箕輪村で地域支え合いセミナー

地域コミュニティ内での支え合いについて考えるセミナーが22日、南箕輪村の村民センターで開かれました。 この日は、全国コミュニティライフサポートセンター・アドバイザーの酒井保さんが講演しました。 酒井さんは、支え合いには支援する側とされる側の両方の立場があるとした上で「今後自分が支援される立場になることを前提に、支え合いについて考えてほしい」と話していました。 酒井さんは「支援する側は、される人の普段の生活を尊重しなければならない。生活リズムを守ってあげることで、その人の社会性が尊重され、長生きにつながる」と説明していました。 セミナーは、地域でずっと暮らし続けるために何ができるか考えてもらおうと、村や村社会福祉協議会が開いたもので、およそ40人が参加しました。

-

議員が市民と意見交換

伊那市議会は、市民の話を聞いて地域課題について考えようと、21日の夜、いなっせで意見交換会を開きました。 会場には竜西地区を中心におよそ60人の市民が集まり、議員と意見を交わしました。この日は、総務文教、社会福祉、経済建設の3つの分科会に分かれて意見を交わしました。 このうち、総務文教分科会では「地域コミュニティ」について話し合い、多くの参加者から、区に加入する人が減少していることについて意見が出されました。 ある男性からは「区に入ることを含め、地区の必要性について考える必要があると思う。移住の障壁になっている部分もあると思う」という意見が出されていました。 また、ある地区の区長からは「安否確認など地域防災を考えると区に入ってもらいたいが、なかなか簡単にはいかない」という意見が出されていました。 市議会の黒河内浩議長は「直接話を聞くことで、課題について一歩踏み込んで考えていくきっかけにしていきたい」と話していました。 意見交換会は、市長に直接意見することができる市議会の存在価値を認識してもらおうと毎年開かれているもので、今年で3年目になります。

-

お盆恒例 箕輪町民野球大会

お盆恒例の箕輪町民野球大会が14日、番場原運動場で開かれました。 この大会は、箕輪町が発足した昭和30年に始まり今回で63回となるお盆の恒例行事となっています。 健康増進や地域の親睦を図ろうと始まり、かつては公民館が主体となり地区対抗で行われていました。 ここ数年は、同級生などで作るチームの出場が増えてきたという事です。 今年は町内から17チーム、およそ260人が出場しました。 試合では、好プレーや珍プレーが出る中、選手たちは笑顔を見せ野球を楽しんでいました。 大会の結果、町内の友人や知人でつくる蒼天が優勝しました。

-

千両千両井月さんまつり 広報車両でPR

9月2日と3日に伊那市内で開かれる「千両千両井月さんまつり」の実行委員会は、まつりを市民に広くPRしようと、22日から広報車両を市内で走らせています。 軽トラックの荷台部分にまつりのポスターなどを貼り、井月さんの歌を流しながら市内を走って宣伝しています。 実行委員会がまつりをPRしようと製作しました。 今年で5回目となる千両千両井月さんまつりは、漂泊の俳人井上井月が生きた時代に焦点をあて「井月さんと高遠藩の幕末維新」をテーマにシンポジウムが開かれます。 9月2日はシンポジウムのほか、高遠城の再現図を作成した池上典さんの解説、特別企画として古田人形芝居保存会による公演が企画されています。 3日は信州伊那井月俳句大会が予定されています

-

日本共産党伊那市議団が用地取得に対し申し入れ 伊那市から回答

日本共産党伊那市議団は、伊那市が美篶の土地1万平方メートル余りを新たに産業用地として取得する方針を示していることについて疑問があるとして伊那市に説明を申し入れていましたが、22日に伊那市側から回答がありました。 伊那市は、六道原工業団地に隣接する美篶の土地1万平方メートル余りを、産業用地として取得するため地権者と交渉に入りたいとの考えを6月に示しています。 共産党伊那市議団では、伊那市には5万平方メートル以上の産業用地は保有しないとの方針があり、今回の事案はそれに逸脱するのではないかとして、伊那市に対し説明を求めていました。 22日に伊那市から共産党に対し回答が出されました。 それによりますと、「現在売却可能な土地は6万4千平方メートルほどだが、そのうちの一区画は業種を限定しているため、臨機応変に対応できるのは3万8千平方メートル程度である。産業用地の準備には一定期間が必要なことを考え取得することにした」としています。 共産党伊那市議団では、「納得できないのでその場で再度質問を申し入れた。今後もさらにこの問題を追及したい」としています。

-

食生活改善推進員養成講座 旬の野菜を使って減塩料理

地域の健康づくりをすすめる食生活改善推進員の養成講座が22日伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、旬の野菜を使った減塩料理を作りました。 講座には、上伊那の50代から70代の男女16人が参加していて、この日は管理栄養士を目指す大学生も実習の一環で参加しました。 食生活改善推進員は、地域での食育推進を図り、健康づくりの担い手として活躍する人です。 今回の調理のポイントは「減塩」で、野菜本来の味や香りを活かしたり、食材を大きく切って歯ごたえや食べ応えを出し減塩の効果を高めました。 また、旬の野菜をたっぷり摂ることで、塩分を排出するカリウムを多く摂ることができるということです。 およそ1時間で3品を作りました。 講座は9月5日にも開かれる予定です。

-

農業の担い手・新規就農者対象合同セミナー

地域農業の中心的な担い手や新規就農者などを対象にした合同セミナーが22日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 セミナーにはおよそ180人が出席しました。 この日は、実践報告としてアスパラガスを中心に栽培している宮田村の森田一雄さんが話しました。 森田さんは、平成20年にJA上伊那のインターン研修に参加し、平成21年に就農しました。 現在は、上伊那でも最大規模となる42アールのハウスでアスパラガスを栽培しています。 森田さんは「病害虫の発生状況を把握し、適切な時期に薬剤を使うことで無駄のない防除を行うことができ、製造原価率を下げることに繋がった」と話しました。 セミナーでは、JA上伊那から米の販売戦略について説明がありました。 JA上伊那によりますと、上伊那の米はコンビニエンスストアや外食産業などから需要があるということで、今後は品質を保ちつつ更にシェアの拡大を図りたいとしています。

-

箕輪町で長寿者訪問

今年88歳以上の節目を迎える高齢者を訪問し長寿を祝う箕輪町の長寿者訪問が21日から始まりました。 21日は、白鳥政徳町長が箕輪町沢の戸田矩子さん宅を訪れ祝いの品を手渡しました。 戸田さんは、昭和4年9月生まれの87歳で夫の清男(きよお)さんと二人暮らしです。 戸田さんは、読書や手芸を趣味としていて、自宅で採れた野菜を使ってバランスの取れた食事をするよう心がけているということです。 箕輪町では今年88歳以上となる高齢者は20日現在789人いて、去年より45人多いということです。 最高齢者は、男性が98歳、女性が108歳です。 長寿者訪問は25日まで行われます。

-

第45回伊那混声合唱団演奏会

上伊那の合唱愛好者でつくる伊那混声合唱団の第45回演奏会が、伊那市の伊那文化会館で、11日に開かれました。 演奏会は4部構成で、合唱曲やポピュラー音楽などを披露しました。 最後の第4ステージでは、去年7月から伊那混声合唱団の音楽監督を務めている伊東恵司さんが指揮をつとめました。 京都府在住の伊東さんは作詞家でもあり、関西を中心に合唱団の指導を行っています。 団員の一人が学生時代に一緒に合唱をしていた事などが縁で音楽監督を務める事になりました。 伊那混声合唱団は昭和33年に伊那市民合唱団として発足し、現在は10代から70代まので34人が所属しています。 高さの違う音が重なりあうハーモニーを大切にしているということで、会場を訪れた約480人が演奏に聞き入っていました。

-

信州高遠のご当地ブランド「百職屋」立ちあげ

伊那市高遠町藤沢を中心に杖突街道沿いの農家や職人でつくる「百職会(ひゃくしょくかい)」は信州高遠のご当地ブランド「百職屋(ひゃくしょくや)」を立ちあげました。 11日、12日の2日間、高遠町藤沢にある農家レストランこかげで開いた「百姓と職人市」で地域ブランド「百職屋」をお披露目するブースが設けられました。 杖突街道沿いの農家や職人でつくる百職会のメンバーが製作した日用品や農産物加工品などを「百職屋」のブランド名で売り出していく計画です。 商品にはブランド名が書かれた共通のタグを付けます。 これまで会員が個々で販売していた商品を集約する事で、全国にご当地ブランドとして発信していく狙いです。 百職屋の商品は地域のイベント会場などで今年中に販売を開始するという事です。 「百姓と職人市」では22のブースが設けられ、訪れた人たちが好みの品を買い求めていました。

1011/(月)