-

秋の味覚 梨の選果はじまる

箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場で秋の味覚梨の選果が始まっています。 1日は、職員などおよそ20人が、梨の選果作業に追われていました。 出荷が始まったのは、早生種の梨「幸水」です。 上伊那地域では、8月下旬に幸水の出荷が始まり20世紀、主力の南水と9月下旬まで梨の出荷が行われます。 JA上伊那によりますと、今年は夏場に晴れの日が続き一本の木に多くの実が出来た為、少し小ぶりだという事です。 去年の梨の出荷量は、一部の地域で凍霜害が発生した事もあり530トン程度でした。 今年は8月の曇りや雨の日が多かった事で少し生育が遅れているという事ですが、去年より20トン多い、550トンの出荷を見込んでいます。 上伊那産の梨は、主に中京や東京方面に出荷され、地元では、箕輪町の大型農道沿いにある八乙女直売所で購入する事ができるという事です

-

箕輪 女性の生産年齢人口5年で500人減少

箕輪町の女性の生産年齢人口は、ここ5年間でおよそ500人減少しています。町では、働きざかりの女性の減少を大きな課題とらえ、今後さらなる分析と対策をしていきたいとしています。 1日は町民から広く意見を聞く「みのわ未来委員会」が役場で開かれ人口の動向について報告がありました。 ここ5年間の15歳から64歳までの生産年齢人口は、男性が287人の減少でした。 一方女性は、男性の2倍近い496人の減少でした。 また、箕輪町の女性の出産数の平均は1.52人で、上伊那8市町村の中で最も低いとの報告もありました。 委員からは、「女性の減少は、子供の減少にも繋がっている。早急な対策が必要だ。」との意見が出されていました。 箕輪町では今年度、女性活躍推進会議を開き、就職や子育てしやすい環境づくりについて検討していくとしています。

-

小黒川スマートIC周辺建築規制 「異議なし」

伊那市都市計画審議会は小黒川スマートインターチェンジ周辺の建築物の規制について「異議なし」と白鳥孝伊那市長に1日、答申しました。 1日は審議会終了後に岡野哲郎(会長が、諮問されていた「伊那市都市計画特定用途制限地域の決定」について異議なしと答申しました。 小黒川スマートインターチェンジの開通により、周辺の農地は目的を問わず転用がしやすくなります。 市では、都市計画法に基づき、インターから半径300メートル、広さ59ヘクタールを特定用途制限地域に設定しました。 風俗店や工場など具体的な建物の制限項目や罰則を盛り込んだ条例案は9月の定例市議会に提出する予定です。 審議会の岡野会長は「上伊那の玄関口となるスマートインターです。 景観と経済の両面がバランスよく発展するする事が望ましい」と話していました。 小黒川スマートインターチェンジの供用開始は30日の予定で、建築物の規制は28日からとなります。

-

西春近南小学校6年生 ジオ・エコツアーに参加

伊那市の西春近南小学校の6年生は24日、小学校ジオ・エコツアーに参加し、南アルプスの地質などについて学びました。 西春近南小学校の6年生は今年度、総合的な学習の一環で伊那市の魅力について学んでいて、この日は小学校ジオ・エコツアーに参加しました。 ツアーは、南アルプスの魅力を小学生に再発見してもらおうと伊那市が行っているものです。 長谷の溝口露頭では高遠高校の3年生が講師を務め、中央構造線を境に異なる地質や岩石の違いなどを説明しました。 生徒たちは南アルプスジオパーク認定ガイドに認定されています。 溝口露頭の赤い岩について生徒は「とても硬く、赤石山脈の名前の由来の元になったとも言われています。」と説明しました。 西春近南小学校の6年生は、来月のツアーにも参加する予定で、学んだことを校内などで発表する予定です。

-

邦楽子どもの集い 15人が演奏

伊那三曲協会による邦楽子どもの集いが伊那市のいなっせで27日に開かれ子どもたちが日ごろの練習の成果を発表しました。 上伊那で琴や三味線を習っている小学3年生から高校3年生まで15人が演奏しました。 邦楽子どもの集いは、幼いうちから和楽器に親んでもらい未来の演奏家を育てようと、伊那三曲協会が毎年この時期に開いていて今年で18回目になります。 子ども達はアニメソングや童謡など、この日のために練習してきた曲を披露していました。 伊那三曲協会では、「毎年子どもたちの成長がみられ、指導者も楽しみにしている演奏会です。一人一人が頑張っていて、これからの可能性が感じられた」と話していました。

-

長野県の水稲作況「平年並み」

関東農政局は今年度の水稲の8月15日現在の作柄概況を発表しました。 それによりますと、南信を含め、県内全域で「平年並み」だとしています。 田植え最盛期は、苗の生育がおおむね順調で、「平年並み」、出穂最盛期は6月下旬以降の高温・多照により生育が進み、平年より2日早くなったとしています。 全もみ数は「平年並み」、登熟も「平年並み」としています。 今年度の県内全域の水稲の作柄は、生育期間を通じておおむね天候に恵まれたことから、「平年並み」が見込まれるとしています。

-

新しいごみ袋9月1日から販売開始

ごみ処理費用有料制度の見直しにより10月1日から、証紙代金が変更となります。変更までの準備期間として、9月1日から新しいごみ袋の販売が始まります。 ごみ処理費用有料制度は、3年に1度見直しを行っていて、今回、平成15年度に有料制度が導入されてから初めて料金の見直しが行われました。 燃やせるごみ袋は、大小の2種類から大中小の3種類に変わり、小はこれまでの300円と変更なし、中は400円、大は500円。 もやせないごみ袋は300円から400円となります。 9月1日から順次ごみ袋の取扱店で販売が始まりますが、利用開始は10月からとなります。 これまで使用していたごみ袋も、証紙シールを購入し、不足分を張り付ければ使用することができます。 上伊那広域連合では、「10月以降は、シールを貼っていない従来の袋は回収しない。新しい袋や証紙シールを準備して、ルールを守ってごみを出してほしい。」と協力を呼び掛けています。

-

鯉淵学園生徒が農業体験研修

JA上伊那・伊那市と新規就農協力の協定を締結している茨城県にある鯉淵学園の学生30人が、上伊那で2泊3日の日程で農業体験を行っています。 今年は、1年生30人が、伊那を訪れています。 このうち、南箕輪村大芝の小沢牧場にはアグリビジネス科畜産コースの10人が訪れ研修を受けました。 小沢牧場は、去年4月に施設を新設していて、最新鋭の搾乳機などを導入しています。 子牛を含め123頭の乳牛を飼育しています。 学生は、牛の糞を取り除く作業などを行っていました。 また、小沢牧場社長の小澤 敏雄さんから、酪農の心構えなどを聞いていました。 鯉淵学園と、JA上伊那・伊那市は、新規就農協力の協定を締結していて、学生の受け入れは3年目となります。 なお、協定締結後、鯉淵学園卒業後、伊那市に1人、箕輪町に1人が新規就農したほか、JA上伊那に就職した学生もいるということです。

-

西春近の住民 天竜川河川敷の草刈作業

伊那市西春近の地域住民は31日、天竜川河川敷内の草刈作業を行いました。 この日は、西春近自治協議会のメンバーを中心に、およそ50人が作業を行いました。 西春近自治協議会では、天竜川に河原の原風景を取り戻そうと平成18年から天竜川の河川敷内の雑樹木の伐採や草刈作業を行っています。 近年は、洪水の際に流された流木が橋などに引っかかり、川の水が増水することがあるということです。 河川敷を整備することで、流木が河川敷内に流れ着き、増水を防ぐということです。 西春近自治協議会では「将来的に、スポーツやイベントなどの有効利用にも繋がるようこれからも作業を続けていきたい。」と話していました。

-

大正大学の学生 箕輪町で情報発信について調査

東京都豊島区の大正大学の学生は31日、箕輪町の情報発信について報道機関から聞き取り調査を行いました。 大正大学地域創生学部の学生5人は、30日から4日間の日程で町を訪れていて、松島のみのわ新聞社で聞き取り調査をしました。 みのわ新聞は、町内の7割にあたるおよそ6,500世帯が購読しています。 学生は、「情報発信に対してどのようなことを心がけているか」「情報を受け取る側への配慮はどのようなことをしているか」など質問していました。 箕輪町と豊島区は、防災協定を結び友好都市となっています。 聞き取り調査は昨年度から行われていて、今回は、定住やUターンに向けて政策提言をしようというものです。 この日は、伊那ケーブルテレビのスタッフにもインタビューしました。 学生らは2日まで箕輪町に滞在し、報道機関や街頭でインタビューを行い、来年2月に報告会を開く予定です。

-

高遠保育園 地域の高齢者とカレーを食べて交流

伊那市高遠町の高遠保育園の園児は30日、地域の高齢者と一緒にお昼の時間にカレーを食べて交流しました。 上山田と下山田の4つの高齢者クラブのメンバー23人が高遠保育園を訪れました。 年少から年長まで94人の園児がクラスごとに分かれて高齢者と一緒に昼ご飯を食べました。 カレーには園の畑で育てたジャガイモが入っています。 高遠保育園では、年に6回地元の高齢者との交流会を開いていています。 お互いに顔を覚え、保育園の外でも挨拶をする事が増えているということです。 小牧徳子園長は、「地域の方たちが一緒になって子供たちを育ててもらえる良いきっかけになった」と話していました。 次回は9月30日に開かれる保育園の運動会に招待する事になっています。

-

若手作家12人が信州高遠美術館で作品展

若手アーティストの作品が並ぶ「伊那谷12人の作家展 谷にふく風」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。 会場には、上伊那や下伊那など伊那谷にゆかりのある20代から40代の若手作家、12人の作品が並んでいます。 このうち伊那市高遠町出身で、多摩美術大学大学院に通っている伊藤三園さんは、黒い紙のみを材料に作った切り絵作品を展示しています。 伊那市の陶芸作家、こいけちえさんは、陶器で作った種を床に並べ展示しています。 このほか、水引をライトアップした作品など様々なジャンルの作品を見る事ができます。 作品展は、若手作家の発表の場として2015年から始まり今年で3年目となります。 信州高遠美術館では「それぞれ独自の方法で生み出された個性豊かな作品を楽しんでもらいたい」と話していました。 「伊那谷12人の作家展 谷にふく風」は9月30日まで信州高遠美術館で開かれています。 関連イベントとして9月3日に、作家が絵を描く場面を見学できるライブペインティングが、10日には、壊れた器を漆を塗って修復する技法を学ぶ講座などが企画されています。

-

地域での助け合い活動 ご近所ネット 情報交換会

伊那市社会福祉協議会は、地域での助け合い活動を充実させるため、活動を行っている団体同士の情報交換会を30日に福祉まちづくりセンターで開きました。 情報交換会には、地域での助け合いを行っている11の地域や団体から25人が参加し活動を報告しました。 このうち、美篶の笠原地域社協は、今年1月に立ち上げた買い物送迎ボランティアの会を紹介しました。 会では送迎支援が必要な人に対し、片道100円で近くのスーパーまで送り迎えをしています。住民からは「料金を支払う事で気兼ねなく利用できてよい」という声が寄せられているという事です。 日影地域社協は、高齢者への声掛け活動を、災害時などのいざという時の円滑な救助に繋げる事が必要だという課題をあげていました。 市社協では、住民同士の助け合いの体制づくりとして「あったかご近所ネット」事業を進めています。情報交換会は、それぞれの活動を知る事で事業を充実させ、あったかご近所ネットに取り組む地域を増やそうと開かれました。

-

子供騎馬行列 城下まつりで2日に奉納

伊那市高遠町貴船神社に伝わる子供騎馬行列が来月2日に行われる高遠城下まつりで5年振りに奉納されます。 子供騎馬行列は高遠北小学校の2年生以上の児童45人が行います。 騎馬行列は、当時高遠藩主 だった保科正之が荒町にある貴船神社に行列の用具を奉納したのが始まりとされています。 高遠町藤沢荒町の住民でつくる貴船神社子供騎馬行列保存会会員が指導にあたっています。 保存会によりますと、騎馬行列は、大正12年まで行われていましたが、その後途絶えていたということです。 平成3年に地元有志が保存会をつくり子供たちに歌や振付を指導して復活させました。 児童は、弓や衣装箱などを持ち、当時の行列の様子を再現していました。 子供騎馬行列は、来月2日に行われる高遠城下まつりで披露されることになっています。

-

伊那警察署で防災訓練

9月1日の防災の日を前に伊那警察署は大地震を想定した総合防災訓練を30日、行いました。 訓練は、午前6時30分頃、伊那市内で震度6強の地震が発生し、建物が倒壊するなどの被害が出たとの想定で行われました。 朝、6時30分過ぎに非常参集のメールが署員に送られました。 連絡を受けた署員たちは、次々に署に駆け付け、持参するよう指定のあった三角巾やノートなどの持ちもののチェックを受けました。 伊那警察署南側では、災害時に使う機器の訓練が行われました。 廃車車両を使い、エンジンカッターでドア部分を切ったり、窓ガラスを割って救出する方法を学びました。 また、留置所の犯人役の署員を避難させる訓練も行われ、人目につかないよう誘導し護送車に乗せていました。 伊那警察署では「万が一の地震に備え、落ち着いて迅速に対応ができるよう備えたい」と話していました。

-

西藤俊哉選手が知事を表敬訪問

7月にドイツで開かれたフェンシングの世界選手権で銀メダルを獲得した箕輪町出身の西藤俊哉選手は、阿部守一長野県知事を30日、表敬訪問し「2020年の東京オリンピックを目指したい」と決意を話しました。 西藤選手は30日、箕輪町長で県フェンシング協会会長を務める白鳥政徳町長や父親の繁さんらと県庁を訪れました。 西藤選手は7月にドイツで開かれた世界選手権の男子フルーレ個人で、元世界王者やリオ五輪金メダリストなど強豪を破り銀メダルを獲得しました。 西藤選手は「一試合一試合集中して銀メダルを獲得することができました」と振り返りました。 阿部知事は、「東京オリンピックに向けさらに研鑽を積んでもらいたい」と活躍を期待していました。 西藤選手は、5歳からフェンシングを始め父親の繁さんの指導のもと練習に励みました。 中学2年から国際的に活躍できる選手を育てる日本オリンピック委員会が設置したアカデミーに入り、強化選手としてトレーニングを受けフェンシングの腕を磨きました。 20歳になった現在は、法政大学のフェンシング部に所属しています。 世界選手権の結果、ランキングは日本人トップの11位となりました。 子供の頃から夢だったオリンピック出場。 2020年に開催される東京オリンピックへの出場に期待がかかります。

-

7月求人倍率1.7倍 「引き続き堅調に推移」判断上方修正

上伊那地域の7月の有効求人倍率は、前の月を0.07ポイント上回る1.7倍でした。ハローワーク伊那では「引き続き堅調に推移している」として、判断を上方修正しました。 7月の有効求人数は4,669人、有効求職者数は2,754人で、有効求人倍率は前の月を0.07ポイント上回る1.7倍でした。 長野県全体では1.63倍、全国では1.52倍となっています。 また、来春高校卒業予定者の求人・求職の状況が、今年はじめて発表されました。 7月現在、求人数は去年より111人多い567人、求職者数は18人少ない392人で、求人倍率は1.45倍となっています。 高卒予定者の求人倍率が1.45倍を上回ったのは、平成19年以来10年ぶりだということです。

-

弾道ミサイル発射で上伊那でもサイレン・緊急メール

29日午前6時頃、北朝鮮から弾道ミサイル1発が発射されました。 全国瞬時警報システム「Jアラート」は、長野県を含む1道11県の住民に警戒を呼びかけました。 午前6時過ぎ「北朝鮮から弾道ミサイルが発射された模様。頑丈な建物に避難してください」と避難を呼びかける警戒放送が流れました。 日本政府の発表によりますと、29日午前5時58分頃、北朝鮮から弾道ミサイル1発が発射され、避難エリアに含まれる長野県内でもサイレンが鳴らされました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内の市町村は、住民向けに緊急メールを配信し、職員が万が一の事態に備えました。 このうち南箕輪村役場には、地域住民5人が避難したほか、1件の問い合わせがあったということです。 伊那市・箕輪町には問い合わせ等はなかったということです。

-

春富中卒業生が母校に横断幕を寄贈

平成4年度に伊那市春富中学校を卒業した同窓会のメンバーは29日、部活などの応援に使う横断幕を母校に寄贈しました。 この日は同窓会のメンバー2人が学校を訪れ、春富中の生徒会役員に横断幕を手渡しました。 横断幕は、縦1メートル、横4メートルで、校歌の2番に出てくる歌詞「歴史を担う決意あり」というフレーズがプリントされています。 横断幕を受け取った板山颯祐生徒会長は「春富中の先輩方からいただいたということで、歴史も感じるし、春富中の絆も感じる」と話していました。 平成4年度の卒業生は、今年40歳を迎えたことから2度目の成人式として同窓会を開き、母校に恩返しをしようと今回横断幕の寄贈を行いました。 同窓会の小池忍副実行委員長は「春富中生の心を後世にも伝えられればと横断幕を寄贈しました。学生生活の役に立ててもらえればうれしい」と話していました。 春富中学校では、「横断幕を壮行会や部活の試合で会場に飾るなど、有効に活用していきたい」としています。

-

上伊那主力トルコギキョウ 出荷作業

夏から秋にかけて全国に出荷される、上伊那特産の「トルコギキョウ」が出荷のピークを迎えています。9月の彼岸に向けて、花卉農家は収穫作業に追われています。 伊那市東春近にある㈱フロムシードでは、38万本をハウスで栽培しています。 トルコギキョウは、北アメリカ原産のリンドウ科の植物です。 JA上伊那花き部会の主力品種のひとつで、主に6月下旬から10月下旬までの5か月間出荷をしていて、7月から9月の夏から秋にかけてピークを迎えます。 フロムシードでは、上伊那地域で唯一、オリジナル品種の栽培をしています。 より良いものを作ろうと試作を繰り返していて、現在では30のオリジナル品種を育てています。 あまり市場には出回らない色の花も栽培していて、光を遮って日焼けを防ぐなど手間をかけています。 フロムシードの伊東雅之さんは「彼岸前の時期は、1日1万本の収穫作業を週に3日行う。他ではあまり作られていなくても上伊那にはある、という品種を作れれば良いと思うし、地域で力を入れている品種もこれまで通りしっかり育てていきたい」と話していました。 盆花のシーズンが過ぎ一段落も束の間、これからの時期は9月の彼岸、そして、10月に多くなるというブライダル用の出荷作業が本格化していくということです。

-

箕輪西小学校 今夏最後の水泳授業

箕輪町の箕輪西小学校で、今年最後の水泳の授業が29日に行われ、児童たちが好記録を目指して泳いでいました。 この日は最後の水泳の授業が行われました。 箕輪西小学校では、7月3日にプール開きを行い、例年並みの回数を泳いできたということです。 このうち6年生は、これまでで一番良いタイムが出るようクロールや平泳ぎに挑戦していました。

-

伊那市手良 ㈱中坪ノーサンで稲刈り始まる

伊那市手良では、早くも今シーズンの稲刈りが始まっています。 稲刈りを行っているのは、伊那市手良の株式会社中坪ノーサンです。 去年より2日早い26日から稲刈りを始めました。 中坪ノーサンではおよそ30ヘクタールでコシヒカリを栽培していて、この他にJAや他の農家から委託された稲もシーズン中に刈っています。 毎年上伊那のトップを切って田植えを行っていて、稲刈りも他の農家より早くスタートしました。 中坪ノーサンによりますと、今年は梅雨が明けた7月頃に気温の低い日が続いたため、茎の数があまり増えなかったということです。 稲刈りは、10月中旬まで、天気の良い日はほぼ毎日行われます。

-

新山診療所廃止を諮問

伊那市は患者数が減少し収支が悪化していることや、担当する医師の負担が大きいことなどから、新山診療所を今年度末をもって廃止したい考えを示しました。 25日に伊那市医療政策審議会が伊那市役所で開かれ、新山診療所の廃止について、審議会に諮問されました。 新山診療所では、毎週水曜日の午後3時30分から午後4時30分までの1時間診療を行っています。 収支は年々悪化していて、昨年度は126万円の赤字でした。 患者数も減少傾向にあり、平成26年度に9人だった患者数は、今年度は固定の4人となっていて、今後も増える可能性は少ないとしています。 また、担当する医師は、高遠町長藤、西箕輪、新山の3診療所を兼務していて負担が大きくなっているということです。 これらのことから、伊那市では今年度末をもって新山診療所を廃止したい考えを示しました。 地元からは廃止はやむを得ないとして一定の理解を得ましたが、廃止後の通院手段の確保について支援を求める意見が出されたということです。 審議会の委員からは、「診療所の跡地はどうするのか」「送迎ボランティアの充実が必要だ」などの質問や意見が出されていました。 審議会では9月中に再度会議を開き、答申書をまとめることにしています。

-

第5回千両千両井月さんまつり 9月2日3日に開催

漂泊の俳人井上井月の足跡をたどる「第5回千両千両井月さんまつり」が、9月2日と3日に開かれます。 28日は、井上井月顕彰会のメンバーが、祭りの概要を説明しました。 2日午後1時30分から行われるメインイベントのシンポジウムでは、「井月さんと高遠藩の幕末維新」をテーマに、信州大学名誉教授の笹本正治さんと、顕彰会の北村皆雄会長、顕彰会顧問の宮下宣裕さんが話をします。 他に、箕輪町の古田人形芝居保存会が午後6時30分からニシザワいなっせホールで2つの演目を披露します。 3日には、恒例の俳句大会の他講演会が予定されています。 顕彰会では、「伊那地域の政治の中心だった高遠に光をあてることで、井月の生きた時代を探っていきたい」と話していました。

-

猪鹿浄水場送水管通水式

伊那市高遠町の街部に水道水を供給する新しい猪鹿浄水場の送水管の通水式が、28日に行われました。 今後は、箕輪ダムを水源として供給します。 通水式では、白鳥孝市長らが仕切弁のバルブを回し、新しくできた送水管に切り替わりました。 旧猪鹿浄水場は、高遠さくらの湯の700メートルほど北にあります。 施設の脇を流れる猪鹿沢を水源に、東高遠、西高遠、長藤の一部およそ2千人に水道水を供給してきました。 昭和48年に給水を始めてから44年が経ち、施設の維持管理や更新費用に加え、沢の水を使用していることから病原生物への対策が問題となっていました。 旧施設の改修には多額の費用がかかるため、市では箕輪ダムを水源とする美篶笠原の水道管への接続工事を平成24年度から進めてきました。 総延長はおよそ3.7キロで総事業費はおよそ2億9千万円となっています。 箕輪ダムを水源とするのは、高遠町では初めてで、この他の地区についてはこれまで通りの方法で供給していくということです。

-

箕輪太鼓ジュニア 太鼓の県大会出場

全国大会への出場をかけた日本太鼓ジュニアコンクール長野県大会が、27日、箕輪町で開かれました。 町文化センターで開かれた県大会には、9つの団体が出場しました。 1チームの持ち時間は5分以内で、課題曲と自由曲の2曲を披露します。 エリア内からは、箕輪町の小学生から高校生でつくるみのわ太鼓ジュニアが出場しました。 自由曲では、天竜川の氾濫に負けず米作りに取り組む農家の収穫の喜びを表現した「暴れ天竜黄金飛沫」を演奏しました。 大会の結果、北安曇郡松川村のチームが優勝し来年3月に開かれる全国大会への出場を決めました。

-

小黒川スマートIC 9月30日午後3時開通

伊那市などが建設を進めている中央自動車道小黒川スマートインターチェンジの開通が、9月30日午後3時に決まりました。 28日は、定例記者会見が市役所で開かれ、白鳥孝市長が説明しました。 スマートICは、小黒川パーキングエリアに設置されます。 上下線に設けられ、ETC車載器を搭載した車両は24時間出入りが可能となります。 伊那ICから2.9キロ南に位置し、開通により大規模災害時の救急活動の迅速化や企業誘致の促進などへの効果が期待されます。 当日は、開通セレモニーを行い午後3時から利用可能となります。

-

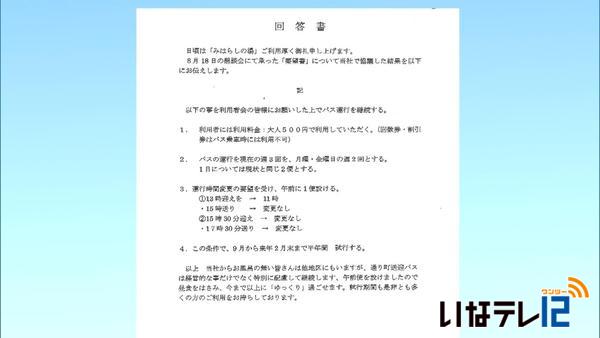

みはらしの湯無料送迎バス 条件付き運行へ

伊那市の通り町とみはらしの湯を結ぶ無料送迎バスについて、利用者から継続の要望書が提出されていたことを受けバスを運行する伊那市観光株式会社は「条件付きで半年間運行を継続する」と、28日に回答しました。 示された条件は、 ●温泉の回数券や割引券の利用は不可とし、入湯料を大人500円とする。 ●バスの運行は、現在の週3回から月曜日と金曜日の週2回とする。 ●午後1時の迎えを午前11時に変更する というものです。 この条件で、来月から来年2月末まで半年間試験運行するとしています。 18日に開かれたバスの今後の運行について考える懇談会で、利用者でつくる「いい湯だな会」は、「料金負担やその他の条件を見直してでも継続してもらいたい」と要望していました。 代表の唐木利子さんは取材に対し「希望が通ってひとまずはよかった。来年以降も継続していただけるよう働きかけをしていきたい」と話していました。 伊那市観光株式会社では、「午前の便を設けたので今まで以上にゆっくり過ごしてもらえると思う。通り町送迎バスは経営的な事だけでなく特別に配慮して継続させたい」と話していました。 なお、この無料送迎バスは、年間延べ4,300人が利用しています。

-

将来負担比率 大幅改善の「数値なし」

白鳥市長は、市の昨年度の財政指標について、将来払わなければならない負債の比率を示す将来負担比率が、初めて数値なしと改善したことを28日に明らかにしました。 将来負担比率は、平成19年度から公表が始まり、平成26年度は60.2%、平成27年度は29.7%でした。 昨年度は、負債が基金などで賄える状態となったことから、初めて数値なしとなりました。 市は、土地開発公社の解散により、平成25年に約20億円の借金を肩代わりしました。 平成25年8月から10年間で返済する予定でしたが、土地の売却が進んだことなどにより、昨年度末に全て返し終わることができました。 白鳥市長は、「三セク債の繰り上げ償還やふるさと納税の基金への積み増しが増えたことにより、財政指標が大幅に改善した」と話していました。

-

大芝高原まつり 家族連れなどで賑わう

上伊那の夏を締めくくる第32回大芝高原まつりが、26日に行われ、家族連れなどで賑わいました。 大芝高原メインストリートで行われたおまつりパレードには、16連およそ1,000人が参加しました。 パレードでは、竹で作ったマイバンブーと呼ばれる鳴り物を手に持った参加者が、大芝高原音頭ニューバージョンに合わせて踊りました。 園内では19のイベントが企画されました。 恒例のたらいレースでは、団体戦と個人戦の2種目が行われ、参加者は大小異なるサイズのたらいに乗って漕ぎ進んでいました。 野球場では、新企画のまっくんボール運びのコーナーが設けられました。 参加者は、村のイメージキャラクターまっくんをモチーフにしたボールを使ったゲームで体を動かしていました。 夜は、トワイライトステージが大芝湖で行われ、18団体がヒップホップやベリーダンスなどを披露しました。 祭りを締めくくる花火大会では66番組、およそ800発が打ち上げられ、迫力ある花火を間近で楽しんでいました。

1011/(月)