-

今年の米「平年並み」

関東農政局は、今年の米の作柄概況を発表しました。 それによりますと長野県の南信は、平年並みとなっています。 川下り米の産地、伊那市美篶青島の水田では、稲が黄色く色づきはじめ、実りの秋を感じさせています。 発表によりますと、長野県の今年の米の8月15日現在の作柄は、生育期間を通じて概ね天候に恵まれたことから東信、南信、中信、北信とも平年並みと見込まれています。 15日現在の穂の数、もみ数、登熟などのすべての項目で平年並みとなっています。 全国的には、やや良が9つの道と県、残る37の都府県で平年並みと見込まれています。 上伊那地域の稲刈りは、9月10日頃からと見られます。

-

地域おこし協力隊員が伊那で交流

都市部から移住して県内の市町村で活動する地域おこし協力隊の交流会が30日と31日の2日間伊那市などで行われました。 31日は交流会に参加している45人が4つのグループに分かれ、各フィールドで現地視察や意見交換をしました。 伊那市東春近のゲストハウス赤石商店。 箕輪町出身の埋橋幸希さんが、空き家だった祖母の家を改築し、今年3月に開業しました。 ここには、6人の協力隊員が訪れました。 案内人は、中心市街地の活性化やまちなか居住に取り組んでいる伊那市の協力隊員齋藤俊介さん。 主体的にみんなですごせる場所としての「学びのまちプロジェクト」をこの場所でスタートさせました。 赤石商店の埋橋さんが、開業に至る経緯を語ります。 自分にとって楽しいまちとは何か。全員でディスカッションしたあと、中心商店街へと向かいます。 通り町で店舗や談話室を見学し、それぞれが自分の地域で何ができるのかを考えました。 地域おこし協力隊は、人口減少が進む地域に都市住民を新たな担い手として受け入れ、地域活性化の支援などに従事してもらう総務省の制度で、県内では59の市町村で241人が活動しています。

-

あさみちゆきさん 伊那市で井の頭公園再現ライブ

伊那市観光大使で、東京都を拠点に活動している歌手、あさみちゆきさんは、伊那市でのコンサート開催10周年を記念した無料ライブを、信州INAセミナーハウスで27日に開きました。 あさみさんは現在38歳です。高校卒業後、歌手を目指し山口県から上京し、井の頭公園でライブを始めました。 エントランスホールの中央にはいつも使っているビールケースが置かれ、井の頭公園でのライブが再現されました。 あさみさんのファンが中心となり伊那市でのコンサートが2007年から毎年行われていて、今年で10周年となります。 この日は、10月に開催される10回目のコンサートを前に地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと無料ライブを開きました。 あさみちゆきさんの伊那市での10回目のコンサートは10月15日午後2時から伊那文化会館大ホールで行われます。チケットは全席指定で4千円となっています。

-

東ティモール大使が事前合宿候補地 伊那市を視察

伊那市を2020年の東京オリンピック事前合宿の候補地にあげている東ティモールの特命全権大使らが、市内のスポーツ施設を30日、視察しました。 30日は、アレイショ特命全権大使や、伊那市ふるさと大使で日本東ティモール協会会長の北原巖男さんらが伊那市を訪れました。 はじめに伊那市民体育館を訪れ、市の職員が設備や利用状況などを説明していました。 アレイショ大使は、「事前合宿にはとても素晴らしい所だ」と話していました。 30日は他に、陸上競技場やますみヶ丘クロスカントリーコースなどを視察しました。 伊那市と東ティモールは、元東ティモール特命全権大使を務めた伊那市高遠町出身の北原さんが縁で民間レベルの交流が行われています。 今年開催されたリオデジャネイロオリンピックに、東ティモールからは、陸上とマウンテンバイクの競技に3人が出場したということです。 伊那市では、今年6月定例市議会で白鳥孝市長が誘致したい考えを示しています。 同行した北原秀樹教育長も期待を寄せています。 アレイショ大使は、視察結果を国へ報告し、最終的に国が事前合宿地を決めることになっています。

-

大型の台風10号接近 上伊那には被害なし

大型で非常に強い台風10号は、30日夕方に東北に上陸しました。 伊那地域でも農作物などへの被害が心配されましたが午後4時現在、伊那市、箕輪町、南箕輪村で大きな被害はありません。 この日の伊那地域は朝からまとまった雨が降り、1時間の降水量は最大で10ミリを観測しました。 農作物などへの被害が心配されましたが、午後4時現在、伊那市・箕輪町・南箕輪村、JA上伊那で大きな被害は確認されていません。 また、JR飯田線、伊那バスともに交通の乱れはありません。 午後には青空が広がり、日差しが戻ってきました。 長野地方気象台によりますと、31日以降は晴れの日が続き、気温も30日より10度以上高くなる見込みで、体調管理に気をつけるよう呼びかけています。

-

7月有効求人倍率1.38倍

上伊那の7月の月間有効求人倍率は、6月を0.12ポイント上回る1.38倍でした。 新規求人数は1,630人、新規求職者数は592人で、7月の月間有効求人倍率は1.38倍でした。 今年3月以来、4か月ぶりに1.3倍台になりました。 上伊那の主力の製造業では新規求人数が300人となっていて、派遣以外の正社員やパート、契約社員を求める「直接雇用」の動きが見えるということです。 雇用情勢については「着実に改善が進んでいる」として判断を据え置きました。 来年春卒業予定の新規高卒者の求人の状況は、求人数が456人、求職者が410人と、それぞれ去年の7月を上回っています。 求人数に占める製造業の割合は去年より16.2%増の66%で、後継者・若手技術者を育てようという動きが高まっていると見られています。

-

広域連合長 署員の自殺について改めて考え示す

上伊那広域連合の白鳥孝連合長は、平成26年に起きた消防署員の自殺について、「上司の不適切な指導が自殺の直接的原因の認定にはなっていない」との考えを改めて示しました。 30日に開かれた上伊那広域連合8月定例議会の一般質問で、飯島光豊議員の質問に答えました。 平成26年に、当時39歳だった高遠消防署の男性署員が自殺したことについて、認識の変化があれば改めて問うとした上で「上司の不適切な指導が直接的に署員の自殺に関わっているのではないか」と白鳥連合長に問いました。 白鳥連合長は「これまでの認識は変わらず、複合的な要因が自殺に繋がったと認識している」と述べました。 これに対し飯島議員は「複合的な要因は、“何が原因か分からないで済ませようとしている”のでは」と追及しました。 白鳥連合長は「業務以外のことも原因のひとつとしてあったかもしれないため、上司の指導が直接的要因とは断定はできない」と答えました。 消防署員の自殺については、今年3月に、地方公務員災害補償基金長野県支部で、公務上の災害と認定されています。

-

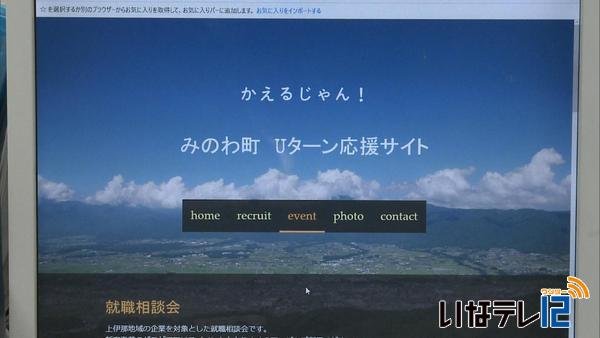

箕輪町 Uターン応援サイト開設

箕輪町は、県外などに進学している学生のUターンを支援するための就職応援サイトを開設しました。 箕輪町Uターン応援サイトは、町のHPの専用リンクから閲覧することができます。 町内の企業の紹介や企業説明会の日程のほか、実際にUターン就職をした人へのインタビュー内容が掲載されています。 東京の大学などに進学した学生に箕輪町で就職してもらおうと、成人式が行われた8月15日に合わせてサイトを開設しました。 スマートフォンでも閲覧することができます。 箕輪町では「就職活動をする中で1つの選択肢として町の企業への就職も考えてもらいたい」としています。 今後は、掲載する企業を増やすほか、イベント情報等も随時載せていく予定です。

-

そばを映像でPR 制作大詰め

伊那市は、信州そば発祥の地伊那をPRしようと、シティプロモーション映像の制作を進めていて今大詰めを迎えています。 伊那市は昨年度、イーナ・ムービーズのプロジェクト名のもと市内外に向けて人々の生活や自然環境などを映像で配信するシティプロモーションを行いました。 今年度は「そば」をテーマに「信州そば発祥の地伊那」のブランドイメージの定着を図ろうと7月から撮影を行っています。 スタッフは、昨年度に引き続き伊那市芸術文化大使で人物デザイナーの柘植伊佐夫さんが監督・総合演出を務めています。 30日は、長谷の秋葉街道から撮影がスタートし、行者が旅をするシーンの撮影が行われました。 また熱田神社では、消火栓から放水し、雨が激しく降っている様子を撮影していました。 昼前には、高遠町の高遠閣で芝平そばの会の女性たちがそば打ちをするシーンが撮影されました。 映像は、15秒・30秒・2分程度のものを制作する計画で、10月から首都圏の電車や中京圏のテレビCMで放送する予定です。 前回制作した動画の再生回数は24万回以上にのぼっているということで、伊那市では「秋に行うそばイベントの周知などにも活用していきたい」としています。

-

パノラマライナー 利用者191人

伊那市が今年度から運行を始めた長谷の仙流荘と木曽町の木曽福島駅を結ぶバス「パノラマライナー」について白鳥孝市長は、「将来的には伊那と木曽地域を結ぶ公共交通としても期待できる」との考えを示しました。 29日、市役所で開かれた定例記者会見で、白鳥市長が運行実績について報告しました。 7月は週末に、8月は16日まで毎日運行し、合計23日間で191人が利用しました。 バスは、木曽福島駅から伊那市駅を経由して仙流荘までを往復するもので、1日平均乗車人数は8.3人でした。 利用者のうち3割は、登山者以外の利用となっています。 白鳥市長は初年度の実績について、「当初の予測よりも多くの利用があった。来年度以降は未定だが、実績をみてもニーズはあると思う」と話しました。 運行にかかった費用は89万7千円で、そのうち市の赤字負担分は60万円となっています。 市では、結果を分析し今後の可能性について検証していくとしています。

-

西駒山荘石室 国の有形文化財登録で記念イベント

伊那市は、今年8月に国の有形文化財に登録された「西駒山荘石室」の登録プレートを、29日から庁舎内に展示しています。 9月10日には、記念イベントが行われます。 こちらが、西駒山荘の石室が国の有形文化財に登録されたことを示す登録プレートです。 プレートは、A4サイズで重さはおよそ4キロです。 市役所1階の市民ホールには、登録プレートの他、建設当時に使われていた手作りの金具などが展示されています。 西駒山荘の石室は、大正2年に中箕輪尋常高等小学校の登山隊が集団で遭難し11人が死亡した事故を受けて、2年後の大正4年に地元住民らによって建てられました。 山荘の開設から1世紀以上が経過し、8月1日付けで国の有形文化財に登録されました。 これを記念して、伊那市ではプレートを西駒山荘まで運ぶ記念イベントを、9月10日に開きます。 桂小場登山口から西駒山荘までの6.5キロを、参加者が交代でプレートを担ぎ上げます。 定員は30人で、31日まで参加者を募集しています。 78-4111(内線2435、2436)

-

アルファ化米 市内の小学校4年生に配布へ

伊那市は、9月1日の防災の日に合わせて、市内全ての小学校4年生を対象にアルファ化米の非常食を今年度から配布します。 アルファ化米は、乾燥処理された米で、お湯や水を注ぐと食べることができます。 伊那市では、市内4か所の防災備蓄倉庫に1万食分を確保していて、今回配られるものは賞味期限が残り1年近くになったものです。 小学校4年時に、「日常の安全と災害時の備え」について学ぶ授業があることから、家庭でも防災について考える機会をもってもらおうと、今回初めて配られます。 配布は1人1袋で、およそ700人が対象です。 防災週間中の30日火曜日から9月5日にかけて配られます。 市では、来年度以降も継続していくとしています。

-

伊那市 合併前後と比べ財政指標好転

白鳥孝伊那市長は、合併前後と比べ実質公債費比率や将来負担比率が改善されるなど、財政指標が好転したと話しました。 市によりますと、標準財政規模に対する借金返済額の割合を示す実質公債費比率は、平成18年度が20.8%だったのに対し、昨年度は11.1%でした。 標準財政規模に対し、将来支払う借金の割合を示す将来負担比率は、平成19年度が197.3%だったのに対し、昨年度は29.7%となっています。 実質公債費比率については、合併特例債など優位な起債を発行してきたこと、将来負担比率については下水道事業に対する負担率の減少やふるさと納税による基金の積み立てを改善の要因にあげています。 白鳥市長は、「今後は地方交付税が減額されることが予想される。基金の積み増しなど一層の努力をしていきたい」と話していました。

-

バルーンアートで真田丸

バルーンアートのパフォーマンスで伊那市を拠点に活動するゴンベエワールドさんが真田丸をテーマにしたバルーンアートで来月NHKに生出演します。 ゴンベエワールドさんが出演するのはNHK長野のお昼の番組「ひるとく」です。 大河ドラマ真田丸をテーマにパフォーマンスとトークを披露します。 ゴンベエワールドさんは真田丸の舞台にもなっている上田城の近くにある会社に4年間務めていたほか奥さんが上田市出身だということです。 そんな愛着のある上田を盛り上げようと真田丸にちなんだバルーンアートを考案しました。 このパフォーマンスを聞きつけたNHKから出演の要請があったということでゴンベエワールドさんは出演に向け構想を練っています。 出演は9月14日水曜日のNHK「ひるとく」で時間は午前11時40分からです。

-

直接搬入のごみ処理費用見直しの条例改正案提出

上伊那広域連合は伊那中央清掃センターなどに直接ごみを持ち込んだ場合の処理費用を見直す条例改正案を29日、上伊那広域連合議会に提出しました。 センターに直接ごみを持ち込んだ場合、現状では10キロを単位とし10キロ当たり100円となっています。 条例改正案ではこれを20キロまで400円とし超過使用料として10キロを単位とし10キロ当たり200円としています。 これはごみ処理費用有料制度の見直しにともなうもので、来年4月1日からの施行を予定しています。 ごみ袋もこれまで大袋、小袋いずれも30円だったものが来年10月から小袋30円、新しく作られる中袋40円、大袋50円となります。 料金が変更になってもこれまでの袋が使えるように新たに証紙が発行されそれにともなう条例改正案も提出されました。 これら条例改正案は30日の上伊那広域連合議会で採決されます。

-

上伊那広域連合懲罰委員会に職員の懲戒処分を諮問

上伊那広域消防本部の田畑公徳消防長は29日、上伊那広域連合議会に平成26年の職員の自殺に関して懲罰委員会に関係職員の懲戒処分などについて諮問しているとの報告をしました。 田畑消防長によりますと7月8日に上伊那広域連合職員懲罰委員会へ職員の懲戒処分について諮問したということです。 委員会は伊那市の林俊宏副市長が委員長で9人で構成されています。 地方公務員災害補償基金長野県支部は当時伊那消防組合高遠消防署に勤務していた39歳の男性職員の自殺を公務災害と認定しています。 この件について委員会では慎重に審議しているということで上伊那広域連合では答申時期についていたずらに伸ばすことはしないとしています。

-

台風接近に備え贈答用りんご収穫

29日は大型で非常に強い台風10号の接近に備え箕輪町の果樹農家が収穫作業に追われていました。 箕輪町長岡でりんごを栽培する井澤光明さんは17アールほどの畑でりんごを栽培しています。 29日は贈答用として栽培している早生種つがるの収穫作業を行っていました。 贈答用のためキズが付いてはいけないと収穫を早めました。 11月が収穫時期となる品種ふじはまだ実が青く、井澤さんは「台風が来ないことを祈るしかない。」と話していました。 長野地方気象台によりますと大型で非常に強い台風10号は30日午後3時頃東北地方に上陸すると予想しています。 県内には暖かく湿った空気が流れ込み南部の多いところで30日正午までの24時間の降水量は80ミリと予想しています。

-

上伊那選手権水泳競技大会 11種目で大会新

第26回上伊那選手権水泳競技大会が28日、伊那市の東部中学校のプールで開かれました。今年は11種目で大会新記録がでました。 大会は、水泳競技の普及や発展、競技レベル向上を目的に上伊那水泳協会が毎年開催しています。 今年は上伊那8市町村の保育園児から一般までの158人が出場しました。 競技は種目別、年齢別に行われました。 選手たちは、シーズン最後ととなるこの大会で、これまでの練習の成果を発揮し自己記録更新を目指し泳いでいました。 今年の大会では、11種目で大会新記録がでました。 上伊那水泳協会では「この大会は地元での最初のステップ。子どもたちはさらに、レベルを上げ、大きな大会への出場を目指してほしい」と話していました。

-

山室川でマス釣り大会

地域の人たちに釣りを楽しんでもらおうと、伊那市高遠町の山室川でマス釣り大会が28日、開かれ家族連れで賑わいました。 このイベントは天竜川漁業協同組合の高遠町・長谷地区を管轄する支部が毎年行っているもので伊那市をはじめ、近隣市町村から130人が参加しました。 会場となった山室川には、今朝1800匹のマスの成魚が放され参加者たちは思い思いの場所で竿を下していました。 イベントはおよそ45年近くつづいていています。 幼い頃から釣りに親しんでもらおうと今年から小学生は無料にしたということで、多くの小学生が楽しむ姿がありました。 参加者たちは仕掛けの浮きをじっとにらんで当たりを待っていました。 中には40匹近く釣った人もいました。 山室川では、マス以外にもにイワナやアマゴが釣れるということです。 漁協では「毎年楽しみに来てくれる人も多い。イベントを通じて釣り人口の底辺拡大につなげたい」と話していました。

-

ますみヶ丘平地林をかけぬける

伊那市のますみヶ丘平地林でトリムマラソンとクロスカントリーレースが28日行われ、370人のランナーが森林内をかけぬけました。 大会は、伊那市の鳩吹公園を発着点に行われ、トリムマラソンの部は午前9時にスタートしました。 森林内のコースを市内外にPRしようと伊那市や総合型地域スポーツクラブなどでつくるトリムマラソン大会実行委員会が開いたものです。 28日は、市内をはじめ、遠くは北海道などからおよそ370人がエントリーしました。 トリムマラソンは、スピードではなくあらかじめ申告したタイムと実際のタイムの誤差を競います。 参加者たちは、自分のペースで走ったり歩いたりしていました。 午前10時からはタイムを競う6キロと11キロのクロスカントリーレースが行われました。 ランナーたちは、息を切らしながらコースをかけぬけていました。 伊那市では、雨が降った際にコースに水がたまらないよう、7月にウッドチップを敷きなおしたということです。 上位3人は、ますみヶ丘平地林の間伐材で作られた台に乗り賞状や景品を受け取っていました。 伊那市では「ますみヶ丘平地林をウォーキングなどで市民活用してほしい」と話していました。

-

信州直売所学校2016 クマの生態や防除対策学ぶ

農商工の連携を推進し、次世代の直売所・地域リーダーの育成を目指した人材育成講座「信州直売所学校2016」が23日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 今年度2回目となる講座では、信州大学農学部の泉山茂之教授が、クマの生態や防除対策について話をしました。 GPS機能を使ったツキノワグマの移動経路の調査や、生ごみ置き場で140キロのクマが捕獲されたことなどを説明しました。 泉山教授は「長野県は山岳観光地が多くクマの生息に適しているので、市街地以外にはクマがいると思った方が良い。畑は必ず防御策をとり、地域全体で協力して対策することが人身被害を防ぐことに繋がる」と話しました。 会場には、直売所のスタッフや自治体職員、企業関係者などおよそ30人が訪れ、話に耳を傾けていました。 講座は、㈱産直新聞社などが開いているもので、今年度伊那と上田の2会場で全10回開かれることになっています。 次回は「グリーンツーリズム」をテーマに話を聞く予定です。

-

伊那谷の魅力を発信 YAMAフェス

アルプスと自然に囲まれた伊那谷の魅力を発信するアウトドアイベント「YAMAフェス」が27日伊那市荒井の創造館といなっせ北側広場で開かれました。 会場には、クライミングウォールや丸太切り、乗馬などの体験コーナーが設けられ、訪れた人たちがアウトドアレジャーを楽しんでいました。 中でもツリークライミングは子どもたちに人気で、コツを教えてもらいながら懸命に登っていました。 飲食エリアには上伊那の飲食店およそ15店舗が出店し、ガレットやローメン、シードルなどを提供しました。 YAMAフェスは、アルプスや伊那谷のライフスタイルの魅力を伝えようと上伊那の若者有志で作るアスタルプロジェクト実行委員会が開いているもので、今回で3回目です。 今回は初めて夜の部を設けたほか、中心市街地との連携を深めようと、いなっせ北側を第2会場にアウトドアブランドの販売ブースが設けられました。 なお、参加団体は去年より15団体増え、51団体となりました。

-

カモシカシードル醸造所 完成

伊那市横山で地元産のリンゴを使ったシードルを製造するカモシカシードル醸造所が完成し、27日内覧会が開かれました。 シードルは年内の商品化を目指しています。 27日は市の関係者や農家、酒販店などが参加し、内覧会が開かれました。 カモシカシードル醸造所は東京都で福祉施設を運営している有限会社グルップボエンデが異分野の事業展開として運営するものです。 醸造所は木造平屋の一部二階建て、延べ床面積はおよそ200平方メートルです。 試飲、販売のスペースがあるほか、工場部分には発酵タンクなどの設備があります。 横山の8軒のリンゴ農家と契約していて、さらに自社農園で20種類705本のリンゴを栽培しています。 所長の入倉(いりくら)浩(こう)平(へい)さんは、祖母が伊那市出身で、幼少期に訪れていたことから伊那に醸造所を構えることにしました。 地元のリンゴを原料に使うことで後継者不足に悩むリンゴ農家の支援や荒廃農地の防止にもつなげたいという思いがあります。 今後仕込みを始め、年内の商品化を目指します。 カモシカシードル醸造所ではは早生種、中生種、晩生種など季節ごとのリンゴで3種類作るほか、信州大学と連携し赤い果肉の「ハニールージュ」を使ったものもつくりたいとしています。

-

伊那弥生ヶ丘高校の美術部 市民と折り鶴で熊本を応援

伊那弥生ヶ丘高校の美術部は、熊本地震の被災地を応援しようと折り鶴を使ったモザイク画の制作を行っています。 伊那市のベルシャイン伊那店です。 地域の人を巻き込んで被災地を応援しようと、27日、折り鶴の制作を買い物客に呼びかけました。 呼びかけたのは美術部の生徒と生徒会役員です。 この日は4千羽の折り鶴を目標にしました。 縦1メール80センチ、横2メートル70センチのボードには、熊本城と伊那市高遠町の桜が描かれています。 このボードに色別に分けた鶴を張っていきます。 生徒らは、買い物客と一緒に、折り紙で鶴を折っていました。 美術部では、これまで、地域の子ども達がデザインしたパンを文化祭で販売し、売り上げを熊本を応援する資金に充てる活動を行っています。 今回のモザイク画の制作は、広く活動を知ってもらい、市民と協力しながら被災地を応援しようと企画しました。 完成した折り鶴は、下絵の上に色別に張り付けていきました。 完成までは8千羽の折り鶴が必要だという事です。 28日も午前9時30分から午後5時までベルシャイン伊那店で制作を行う事になっていて、美術部では多くの参加を呼び掛けています。 完成した作品は年内に熊本県へ届ける予定です。

-

大臣賞受賞が社員の自信に

伊那市の総合建設業、株式会社フォレストコーポレーションは日本サービス大賞で地方創世大臣賞を受賞し6月に表彰式が行われました。 日本サービス大賞はサービス産業生産性協議会が主催し国が後援している表彰制度で今回が第1回となります。 全国から853件の応募があり地方創世大臣賞は最高賞に次ぐ賞となります。 受賞理由は自ら木を選び伐採するなど家づくりに関わる体験や感動を提供していることなどをあげています。 鷲澤さんは今回の受賞が社員の自信となりさらなるサービス向上につながっていると話しています。

-

Sアベニューがソフトボールで全国へ

伊那市のソフトボールチームSアベニューが全日本壮年ソフトボール長野県大会で優勝し全国大会に出場します。 22日は田畑浩昭監督と鈴木浩二キャプテンが伊那市役所を訪れ白鳥孝伊那市長に全国大会出場のあいさつをしました。 壮年ソフトボール大会は40歳以上の選手で構成されたチームの大会です。 Sアベニューは県内27チームが出場した県大会で優勝し平成26年以来2回目の全国大会出場を決めました。 発足6年目のチームで41歳から58歳までの26人が所属しています。 全国大会では県代表としてまたソフトボールの街、伊那市のチームとして健闘を誓っていました。 全国大会は9月3日から宮崎県で開かれ初戦は島根県のチームと対戦することになっています。

-

シュール メイクでニューヨークコレクション参加

世界4大ファッションショーの一つニューヨークコレクションに、南箕輪村南殿のトータルビューティーサロン「シュール」の2人が、メイキャップアーティストとして参加します。 メイキャップアーテイストとして、ショーに参加するのは、社長の網野裕美さんと、スタッフの一ノ瀬直美さんの2人です。 26日は、店のスタッフをモデルにメイクの練習をしていました。 ニューヨークコレクションは、世界4大コレクションの一つです。 2人は、東京の同業者の推薦を受け日本人だけで作るおよそ20人のプロジェクトチームのメンバーとして参加します。 今年2月に行われた、秋・冬のコレクションにも参加していて、今回は2回目となります。 網野さんは、「どのメイクでも、顔の立体感を大切にしている」という事です。 この日も口紅やアイシャドウの色を確認しながら、仕上げていきました。 ニューヨークコレクションは、来月8日から15日にかけおこなれます。 ショーの期間中は、およそ140人のモデルのメイクを担当する事になっています。

-

駒ヶ岳遭難 慰霊の日行事

1913年大正2年に発生した駒ケ岳遭難で亡くなった児童と教師の霊を慰める行事が26日、箕輪町の箕輪中部小学校で行われました。 26日は全校児童が花を持って登校し校内の慰霊の碑に花を手向け手を合わせていました。 駒ケ岳遭難事故は箕輪中部小学校の前身の中箕輪尋常高等小学校の集団登山で発生したもので児童と教師合わせて11人が犠牲となりました。 慰霊の日の行事は遭難事故を後世に伝えようと事故があった8月27日毎年行われていて今年は1日早く今日行われました。 午前9時半からは、全校児童620人あまりが集まり命の大切さを考える集会が開かれました。 会では、担当の教諭が、駒ケ岳遭難事故について話をしたり、児童代表が、命をテーマにした詩の朗読をしました。 子供たちは「友達にも気をつかい、命を大切にしたい」、「命がつきるまで一生懸命生きたい」などと発表していました。 福與雅寿校長は「かけがえのない命、たったひとつの命を大切にしてほしい」と呼びかけていました。

-

パカパカ杯5年ぶり復活

箕輪町のNPO法人伊那ハーレンバレーパカパカ塾が行っていた馬のレース、パカパカ杯が塾の後継者が決まったことなどから5年ぶりに復活します。 パカパカ塾は2001年から馬の飼育体験を通して子どもの心の成長を育む活動を行っています。 これまでに小中学生およそ100人がここの塾生となりました。 パカパカ塾を立ち上げた元教員の理事長、春日幸雄さんは動物と触れ合うことで子どもたちが成長していく様子を見てきました。 その中の一人で箕輪中部小学校時代の教え子、御子柴貴大さんに後継者にならないかと声をかけたところ御子柴さんが承諾しました。 これまで借りていた土地が使えなくなったこともあり塾の名物イベントパカパカ杯は4年間休んでいましたが敷地の目途がたったことや御子柴さんの熱意で今年復活することになりました。 パカパカ杯は来月4日に箕輪町木下のパカパカ塾で行われポニーレースなどが計画されています。

-

JA上伊那 「ぶなしめじ」18万5千パック自主回収

JA上伊那は「ぶなしめじ」に蛍光灯の一部が混入したおそれがあるとして、およそ18万5千パックを自主回収しています。 自主回収の対象となっているのは、JA上伊那が出荷したぶなしめじ、およそ18万5千パックで包装フィルムに「生産者番号85」と表示されているものです。 JA上伊那によりますと、きのう収穫されたぶなしめじに蛍光灯の破片が付着しているのが見つかり、栽培している工場内を確認したところ、蛍光灯1本が破損していたということです。 JA上伊那では、破片が混入した恐れがある事から、18日から24日までの出荷分18万5千パックを自主回収する事にしました。 JA上伊那は「消費者の皆様に大変なご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げるとともに回収に全力をあげて取り組みたい」とコメントしています。 これまでに、けがをした人や健康被害の報告などはないということです。

911/(日)