-

園児と高校生がフェイスペインティングで交流

高遠高校の芸術コースの2年生5人は27日、学校近くの高遠保育園を訪れ、顔や体に専用の絵具で絵を描くフェイスペインティングをして交流しました。 顔や体には無数の色が塗られています。 女の子は猫になりきっています。 使うのは、専用のクレヨンや絵具です。 生徒たちは園児からのリクエストを受けると、顔や腕などに絵を描いていきました。 芸術コースでは、これまで美術館のアシスタントや小学校の写生大会で児童に絵のアドバイスをするなど芸術分野を活かした、学習活動を行ってきました。 今回は、子供たちに絵を描く楽しさや面白さを、芸術とは違う手法で伝えようと、フェイスペインティングを企画しました。 最初は腕や顔に描いてもらっていましたが、中にはお腹に描いてもらう子もでてきました。 10分程すると、お腹の絵も完成です。 園児たちもしばらくすると、専用のクレヨンを手に取り、鏡をみながら、自分の顔や体に絵を描いて楽しんでいました。 高遠高校では、生徒たちが学校外で学ぶ体験型学習活動をこれまでの高遠町や長谷地域から伊那市全域に広げていくことにしています。

-

にこりこ 子育て支援センターで出張販売

箕輪町の農産物直売所にこりこは、地元産の野菜をしってもらおうと、松島の子育て支援センターで初めて出張販売を行いました。 子育て支援センターいろはぽけっとの玄関には、町内で収穫されたトマトやトウモロコシなどの夏野菜が並びました。 センターを利用する人たちが玄関に集まると、野菜を手に取り品定めをしていました。 野菜の出張販売は、子育て中の母親に、地元産の野菜をしってもらおうと、今回、初めて企画されました。 また、地域おこし協力隊で栄養士の資格を持つ廣瀬桃子さんが、野菜を使った幼児食のレシピを紹介していました。 購入した人は、「子供が小さいので、買い物に行く手間がはぶけて助かります」と話していました。 にこりこでは、今後も継続して出張販売を行っていきたいとしています。

-

みのわ祭り 熊本・大分物産販売で支援

箕輪町商工会は、4月の地震で被災した熊本や大分を応援しようと、みのわ祭りで物産の販売を行います。 27日は商工会理事の栗原勇雄さんと、根橋尚志さんが、チラシや物品の確認をしました。 商工会では、少しでも被災地の役に立とうと、熊本県と大分県の飲み物や果物の缶詰を販売する事にしました。 みのわ祭り当日は、向山製作所の東側に「商工会復興支援マーケット」を開き、午後1時から午後9時まで販売します。 復興マーケットでは、熊本県の水や大分名産のみかんジュースなど飲み物が4種類、果物の缶詰2種類を販売します 原価に支援金の50円を足した金額が販売価格となっています。 商工会では、売り上げの利益分全額を、箕輪町を通して被災地に送る事にしています。

-

応急危険判定士と行政の担当者が意見交換

大地震が発生した時に建物の倒壊の危険性などを判定する応急危険判定士と行政の担当者の集会が21日、伊那市のいなっせで開かれました。 集会には、応急危険判定士の資格取得者と上伊那8市町村の行政の災害担当者52人が参加しました。 集会では、県建築士会上伊那支部防災委員長で熊本地震の被災地に判定士として派遣された丸山幸弘さんが、発災後判定士がマニュアル通りに動けなかったと報告しました。 応急危険判定士は、地震発生時に住民が避難して良い場所かどうか判断する人で、21日現在、資格を持つ人は上伊那に72人います。 判定士の資格を得るには建築士である必要があります。 熊本地震などで判定士の初動体制の必要性が改めて浮き彫りとなり、判定士と行政担当者の連携を深めようと今回開かれました。 判定士は、地震発生から8時間以内に避難施設を危険度に合わせ3つに色分けします。 赤が立ち入り禁止、黄色が立ち入る場合に注意が必要、緑が安全に使えるということです。 集会では、市町村ごとに分かれてグループディスカッションを行いました。 出席者からは「色分けの意味を住民に広く周知することが必要だ」といった意見が出ていました。 今後は、市町村ごとに担当する避難施設の視察を行うなど、地震に対しての備えを充実させていくとしています。

-

箕輪西小学校恒例 全校でカレー作り

箕輪町の箕輪西小学校の恒例行事、全校カレーパーティーが21日、ながた自然公園で行われました。 この日は、全校児童99人が10のグループに分かれてカレーとサラダを作りました。 1・2年生がサラダを、3年生から6年生がカレーを作りました。 箕輪西小学校では、毎年この時期にカレーパーティーを行っています。 野菜は主に地元で穫れたものを使っていて、じゃがいもは、全校で育てて7月上旬に収穫したものです。 2時間程で完成すると、全員で味わっていました。 箕輪西小学校では「人数の少ない学校だが全校で行う行事を大切にして児童の交流を深めたい」と話していました。

-

伊那北高校音楽部合唱班 関東甲信越コンクールへ

伊那市の伊那北高校音楽部合唱班は、18日に行われた県大会で金賞を受賞し、第83回NHK全国学校音楽コンクール関東甲信越ブロックコンクールに出場します。 伊那北高校音楽部合唱班は、部員30人で週に6日練習を行っています。 今年の合唱班は、例年に比べ人数が少ない分、1人1人の良いところが発揮できるよう日々練習を重ねているということです。 18日に塩尻市で開かれた県大会で金賞を受賞し、3年ぶりに関東甲信越コンクールの出場が決まりました。 コンクールには、関東甲信越地区から14の学校が出場します。 コンクールでは、課題曲と自由曲の2曲を歌い、伊那北高校合唱班は自由曲で「どちりなきりしたん」を合唱します。 「どちりなきりしたん」は、日本語とラテン語が混ざった曲で、ピアノの伴奏がなくタイミングを揃えるのが難しいということです。 伊那北高校音楽部合唱班が出場する関東甲信越ブロックコンクールは、9月3日に埼玉県で開かれます。

-

㈱進学塾松進が熊本地震の被災地に寄付

上伊那で5つの学習塾を運営する㈱進学塾松進は、熊本地震の被災地の復興支援に役立ててもらおうと、13万9千円を、26日に寄付しました。 この日は、共に副塾長の藤河洋平さんと三澤拓哉さんが伊那市役所を訪れ、義援金13万9,690円を林俊宏副市長に手渡しました。 7月16日に、熊本地震の復興支援イベントを市内で開き、「被災地の人の笑顔に繋がれば」と、バルーンアートや手品、コンサートを行いました。 イベント終了後に募金を呼びかけたところ、13万円余りが集まったということです。 5年前の東日本大震災の発生後も同様のチャリティーイベントを開いたということです。 藤河副塾長は「当日は楽しく笑いのあるイベントを心がけました。一日でも早い復興を祈っています」と話しました。 25日現在、伊那市にはおよそ150万円の義援金が集まっていて、日本赤十字社を通して被災地に届けられます。

-

夏の行楽シーズン 水難救助訓練

夏の行楽シーズンを迎え川での事故に備えようと、上伊那広域消防本部は、駒ヶ根市の天竜川で水難救助訓練を26日、行いました。 訓練は、救助対応や情報収集、指揮能力などの向上を図ろうと、上伊那消防本部の伊那・駒ヶ根・箕輪など6つの署の救助隊およそ40人が参加しました。 26日は、防災ヘリと合同訓練を予定していましたが、天候不順のため、救助隊のみでの訓練となりました。 訓練は、イベントでボートに乗っていた4人が転覆し中州に取り残されたことを想定し行われました。 内容は、事前に伝えておらず、隊員たちは、自分たちの安全を確保し安全に近づいて救助できる事を考えながら訓練に臨みました。 中州に取り残された人を救助隊が見つけると、無線をつかって本部に連絡し、その後隊員が到着しました。 隊員達は、ゴムボートを使ってパドルをさばきながら中州へと向かいました。 取り残された人を救助すると対岸側の隊員がロープでボートを引き寄せていました。 上伊那広域消防本部によりますと去年、管内での水難事故件数は5件でほとんどは河川で起きた事故だということです。 上伊那広域消防本部では、今後、合同で火災などを想定した訓練などを実施していくということです。

-

松本山雅グッズ販売 8月21日まで

J2松本山雅のオフィシャルスポンサーの㈱ニシザワは、応援グッズの販売コーナーを、伊那市のベルシャイン伊那店に設置しました。 オフィシャルグッズコーナーは、ファンからの要望が多く寄せられたことから期間限定で設置したもので、南信地域でのグッズ販売は初めてだということです。 店内の2階に設けられたコーナーには、リストバンドやTシャツなど、およそ45種類、100点が並べられています。 主にホームグラウンドの松本市でしかグッズが買えないということです。 特にTシャツや応援に使うタオルマフラーが人気だということです。 オフィシャルグッズの販売は、8月21日までとなっていて、18日の午後3時から山雅の選手のサイン会を予定しています。

-

田畑駅に仮設トイレ設置

南箕輪村は、トイレのなかったJR田畑駅に、利用者向けのトイレを試験的に設置しました。 トイレは、田畑駅から50m北にある駐輪場の横に設置されました。 駅利用者や地区住民からトイレを設置してほしいとの声が寄せられ、田畑区では去年1月に村へ要望しました。 これを受け村では、試験的にトイレを設置することを決め、仮設トイレを20万円で購入しました。 田畑駅は、主に田畑・神子紫、伊那市の福島や上牧などの高校生が通学に利用しています。 トイレは汲み取り式で、管理は田畑区が行うことになっています。 仮設トイレは1年間設置することになっていて、村では利用状況などを見て検討していきたいとしています。

-

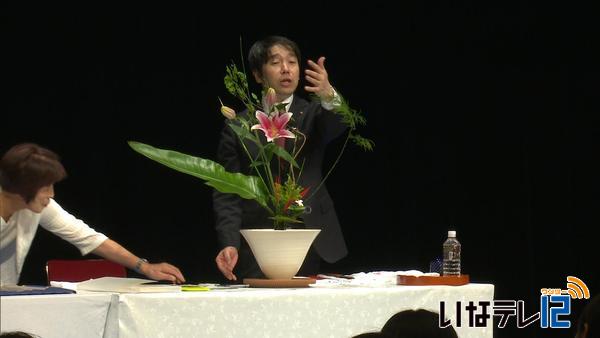

池坊巡回講座 最新の技術を実演

いけばなの池坊巡回講座が24日伊那市のいなっせで開かれ、本部講師がデモンストレーションを披露しました。 講座では池坊中央研修学院の石渡雅史さんが、最新の生け花のトレンドなどについて解説をしながら、花を生けていきました。 巡回講座は、池坊の歴史を学び、新しい技術を伝えていこうと本部から講師が派遣され毎年全国各地で開かれています。 上伊那の会場となったいなっせには、およそ300人の門下生や一般が集まりました。 石渡さんは「花を飾る場所や状況をイメージして作品を作って下さい」と話しその上で「明るさや、するどさ、メリハリを大切にしてほしい」とアドバイスしていました。

-

みのわ営農 ケール初収穫

今年度からケールの栽培に取り組んでいる農事組合法人みのわ営農は、25日、初めての収穫作業を行いました。 25日は、ケールを買いとる食品加工業者から指導を受けながら、組合員7人が収穫しました。 ケールは、地中海沿岸原産の野菜で、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているとされ、青汁の材料となっています。 みのわ営農では、収益アップにつなげようと、ビニールハウス4棟、およそ7.5ヘクタールの敷地で今年度からケールの栽培を始めました。 先月上旬に植えた苗は5センチほどでしたが、1か月半で50センチほどに成長しました。 無農薬で育てていて、植えてからは水やりと間引きを行うぐらいで、他の夏野菜と比べても手がかからないということです。 組合員らは、変色したものや虫食いがひどいものを除いて収穫していました。 ケールは、1キロ90円で買い取られます。 収穫は、2週に1回行われ、11月上旬までを予定しています。

-

箕輪町平出さん 東北にジャガイモを送る

箕輪町北小河内の平出公明さんは、東日本大震災の被災地宮城県気仙沼市に送るジャガイモを、25日、箕輪北小学校の児童と一緒に収穫しました。 25日は、箕輪北小1年3組の児童25人を招き、平出さんが借りているおよそ10アールの畑でジャガイモを収穫しました。 町内のボランティア団体に所属していた平出さんは、震災の発生した年に瓦礫の撤去やそばの炊き出しに出向きました。 翌年からは、海沿いに位置する気仙沼市の仮設住宅に収穫した野菜を毎年送っています。 去年4月には、「みのわこども夢未来21」を立ち上げ被災地に送る野菜づくりに取り組んでいます。 平出さんは、平成18年豪雨の際に地元北小河内で発生した土石流災害を契機に、「困っている人に対して自分のできることをしていきたい」と考えるようになったといいます。 今年は、ジャガイモ200キロ、ネギを1,000本送る計画です。

-

あるしん景況調査 「低迷続く」

アルプス中央信用金庫が行った中小企業の景況調査によりますと、4月から6月までの業況について、新興国経済の減速や個人消費の一部に弱さがあることから「低迷が続いている」としています。 あるしんは、上伊那を中心とした取引先210社に対し、定期的にアンケートを行っています。 今年4月から6月までの業況について、景気が良かったとする企業は13.6%、悪かったとする企業は44.6%でした。 好転から悪化を差し引いた業況判断指数は、マイナス31となり、7.7ポイント悪化した前回よりさらに1.5ポイント低い数字となりました。 来期の業況判断指数は、マイナス33.4で、今期より2.4ポイント低下し、景気判断はさらに悪化傾向を強める予想となっています。

-

あすから夏休み! 伊那小で終業式

上伊那地域のトップを切って25日、伊那小学校で1学期の終業式が行われました。 伊那小学校では、4月6日の入学式から25日までに、73日間を学校で過ごしました。 1年生にとっては初めての夏休みがはじまります。 各クラスの教室では、担任が夏休み中に気を付けることや忘れ物がないかを確認していました。 体育館では、終業式が行われ、1年生と4年生の代表児童4人が「カタカナを頑張って覚えた」「2学期も給食を残さず食べたい」などと、がんばったことや2学期にがんばりたいことを発表しました。 林武司校長は、「自分の気持ちを大切にしながらも、仲間や動物の気持ちを考える児童の姿が多くみられました。心も体もたくましくなったみなさんと2学期に会えるのを楽しみにしています」と話していました。 また、8月3日に駒ヶ根市で開かれる合唱コンクールに出場する伊那小学校合唱団が歌声を披露しました。 伊那小学校の夏休みは、26日から8月17日までです。 終業式は、26日と27日がピークとなっています。

-

クライミングウォール無料体験会

伊那市長谷の仙流荘ではクライミングウォールの無料体験会が開かれました。 無料体験会は、伊那市が山岳観光のイメージアップと山岳スポーツの普及を目的に今回初めて行ったものです。 体験会には親子連れなどが訪れていました。 体験会では、市の職員で南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の3人が常駐し、挑戦をする子供たちに、手や足の置く位置をアドバイスしました。

-

信州山の日 南アで沢登りツアー

24日は県が定める信州山の日です。 伊那市内では、山の魅力を知ってもらおうと様々な関連イベントが行われました。 南アルプスのガイドをする「南アルプス里山案内人」は、沢登りツアーを行いました。 三峰川の支流の一つ、伊那市長谷の小黒川の大久保谷を川筋に沿って上流へと向かいました。 里山案内人は、今年度、南アルプスの四季折々の風景を楽しんでもらおうと、来年2月までに5回のツアーを企画しています。 今回はツアー第一弾として行われました。 沢登りには上伊那を中心に7人が参加しました。 参加者の多くは、沢登りが初めてで、川の水しぶきを受けながら歩いていました。 このツアーを企画した伊那市地域おこし協力隊で里山アテンダントの小淵幸輝さんは、今回のルートについて「かつては、山仕事などで使われていましたが今は殆ど知られていない場所。 ここは、白岩岳へとつながっています」と話していました。 ルートは片道3キロで、途中には高低差2メートル以上の滝が30個あります。 参加した人たちは、滝につくと、すべらないように、手や足の位置を確認しながら、よじ登っていきました。 里山案内人は、8月と10月、来年2月のツアーを計画していて、参加者を募集しています。

-

信州山の日 飲食店も盛り上げ

飲食店も24日の信州山の日を盛り上げました。 市内の15の飲食店では、山の日にちなんで山盛り特別メニューが提供されました。 伊那市前原の食堂萬楽です。 萬楽では、値段を据え置き650円で、山盛りローメンが提供されました。 麺は、1.5倍、キャベツは山盛りです。 昼時に訪れた来店者は、ほとんどがこの山盛りローメンを注文していました。 ローメンが山盛りならかつ丼も負けてはいません。 伊那市中央のしらかば。 山の日特別メニューとして登場したのが、1,600円のアルプスソースかつ丼です。 アルプスの峰々に見立てたトンカツの中央には、キャベツを乗せて残雪を表現しました。 さらにソフトクリームです。 いなっせ1階のニシザワいなっせ店では、210円でアルプスソフトを販売。 山盛りのソフトクリームが提供されました。 24日のメニューは、8月11日の山の日にも提供されることになっています。

-

食育応援団 子育て講座で講演

食育ボランティア団体「おいし伊那食育応援団」は、富県の子育て講座で20日出前講座を行いました。 「おいし伊那食育応援団」は歯科医師や農家などで作り、子供たちに食の大切さを教える活動を行っています。 これまでは保育園を中心に活動をしていましたが、今回は公民館からの要望を受け出前講座を行いました。 応援団で歯科医師の鈴木弘也さんは、虫歯を予防するには、「よく噛んで食事をすること」「おやつの時間を決める事が大切です」と話していました。 また、農家の小池保光(やすみつ)さんは、旬を迎えているトマトやブロッコリーなど、夏バテしないよう野菜をたくさん食べて下さいと話していました。 応援団では、今後も活動の幅を広げていきたいとしています。

-

どろカップファイナル 32チーム340人が参加

どろの中でサッカーを楽しむイベント「どろんこサッカー全国大会 どろカップ」が23日、伊那市東春近で行われました。 2006年から始まり10回目となった今回で大会は最終回となりました。 どろカップファイナル大会には県内を中心に東京や名古屋などから32チーム340人が参加しました。 最終回のこの日は、松本山雅の元選手らでつくるチームとのエキシビジョンマッチも行われました。 どろカップは伊那市の魅力を全国に発信しようと伊那商工会議所青年部が2006年から行ってきました。 今回10回目の節目となる事から大会を最終回としました。 最後には表彰式が行われました。 大会の結果、ベトナムから駒ヶ根市へ工業技術の研修に来ている20代の男性でつくるチームが優勝しました。 伊那商工会議所青年部によりますと、どろカップにはこれまで延べ456チーム、4,400人が参加したという事です。

-

外国人・日本人が災害時の不安を共有

外国人と日本人がともに防災について考える講座が23日伊那市のいなっせで開かれ、災害へのの不安などを共有しました。 講座には、アメリカやブラジル国籍の外国人4人のほか一般も含め10人が参加しました。 ワークショップが行われ、災害が発生したときにどんなことが不安かをふせんに書き出し、発表しました。 市の職員は、「避難場所は各地域の小中学校が指定されています」「災害時に家族と連絡を取りたいときは災害用伝言ダイヤルを使うとよいです」とアドバイスしていました。 講座は、外国人の災害時の不安を共有し、防災について考えていこうと長野県と伊那市が開いたもので、NPO法人伊那国際交流協会を通じて参加を呼びかけました。 講師を務めたフリージャーナリストの内山二郎さんは、「普段から地域の人とコミュニケーションをとり、いざというとき助け合える関係が大切です」と話していました。 伊那市によりますと、市内在住の外国人は約1,500人で、ブラジルや中国、フィリピン国籍が多いということです。

-

伊那谷親子リフレッシュツアー 福島の親子が自然を満喫

福島第一原発事故により野外で十分に遊べない親子に自然を満喫してもらおうと「伊那谷親子リフレッシュツアー」が伊那市長谷で22日から行われています。 23日は、伊那市長谷溝口で、親子がおやき作りを体験しました。 ツアーは今年で4回目で、今年は福島市、南相馬市、宇都宮市から8家族23人が参加しています。 これは上伊那の住民有志でつくる「伊那谷親子リフレッシュプロジェクト」が2013年から行っています。 福島第一原発の事故による放射能の影響で外で十分に遊べなかったり仮設住宅で暮らすなど不自由な生活を送っている親子に伊那市の自然を満喫してもらおうと開いています。 長谷溝口の溝友館に寝泊まりしながら、地元住民との川遊びやバーベキューなどを行います。 ツアーは25日までの4泊5日となっています。

-

阿部知事「信州型自然保育を市町村と一緒に支援」

23日に伊那市内で開かれた自身の後援会の総会に出席した阿部守一長野県知事は、県政報告の中で「信州型自然保育の支援に市町村と一緒に取り組んでいきたい」と話しました。 伊那市内で「あべ守一後援会」の今年度の総会が開かれ、知事が県政報告を行いました。 長野県は、昨年度から信州型自然保育の認定制度を実施していて、伊那市内では高遠第2・第3保育園、山の遊び舎はらぺこ、天使幼稚園の3園が認定されています。 阿部知事は、自然の中で子供たちが五感を発達させていく信州型自然保育を市町村と一緒になって支援していきたいと話しました。 後援会の総会は毎年この時期に県内持ち回りで開かれていて、この日は県内全域から約180人の会員が出席しました。 伊那市での開催は初めてとなっています。

-

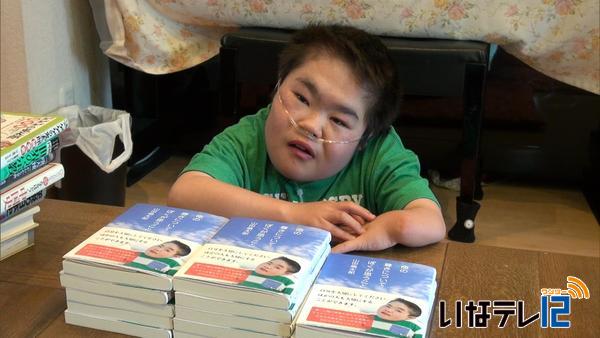

山田倫太郎君著書 28日発売

重い心臓の障害がある箕輪中学校3年の山田倫太郎君の著書「命の尊さについてぼくが思うこと」が、角川書店から28日に発売されます。 箕輪町木下の倫太郎君の自宅には、発売を前に本が届いていました。 「命の尊さについてぼくが思うこと」は、倫太郎君が去年10月から半年くらいかけて書いた本で、190ページほどあります。 生まれた時から現在までの体験や、思いがつづられています。 倫太郎君は、うまれつき心臓の左心室と右心室が分かれていない単心室(たんしんしつ)という病気です。 心臓のポンプで血液を送り出すのが難しく、酸素吸入器が欠かせません。 血管のバイパス手術など生まれてからこれまでに5回の手術を受けています。 現在6歳になる弟の恵次郎くんが、兄の病気を治すため「医者になりたい」といったことから書いた本が1作目。今回の本は倫太郎君にとって2冊目です。 倫太郎君の「命の尊さについてぼくが思うこと」は、28日発売です。 地元の書店でも早いところでは発売日の28日から店頭に並ぶ予定で、価格は1400円(税別)です。

-

西町親子マスつかみ大会

伊那市西町の親子が18日榛原河川公園の河原でマスつかみを楽しみました これは西町区青少年育成会が毎年この時期に開いている恒例の行事で、18日は親子300人が参加しました。 マスつかみ大会は自然の中で魚を捕まえる楽しさを体験してもらおうと開かれています。 川の一部をせき止め、体長およそ20センチのマス300匹が放流されました。 子ども達は、石の下などを手探りし、マスを追いかけていました。 西町区青少年育成会の下平進会長は「自分で魚を捕まえて食べる事で命の大切さを感じてもらうと共に、保護者同士、地域の親睦を深めていきたい」と話していました。 捕まえたマスは、塩焼きにして味わったということです。

-

大暑 最高気温30.5度

22日は、二十四節気のひとつ大暑です。一年で一番暑い頃とされています。 伊那地域の日中の最高気温は30.5度と平年より1.6℃高く、4日連続の真夏日となりました。 長野地方気象台によりますと、しばらくは、30度を超える日が続くという事です。

-

福祉のしごと就職相談会

福祉や介護分野での人材不足を解消しようと長野県社会福祉協議会とハローク伊那は「福祉のしごと就職相談会」を22日、伊那市のいなっせで開きました。 相談会は慢性的に人材不足となっている、福祉や介護の仕事について理解を深め、就職のきっかけにしてもらおうと、県内12か所を巡回し開催されています。 上伊那地域の会場となったいなっせではグループホームや老人福祉施設など14社が参加しました。 会場には再就職を目指す人や大学生、高校生40人が訪れました。 訪れた人たちは、担当職員から説明を聞いたり、仕事の内容や、必要な資格について質問をしていました。 県社会福祉協議会では、相談会の他に希望に応じデイサービスセンター等で職場体験を随時実施しています。

-

フェンシングで全国 競泳で北信越

南箕輪中学校の赤羽正輝君がフェンシングで全国大会に、また加藤幸磨君が競泳で北信越大会に出場します。 21日2人は南箕輪村役場を訪れ原茂樹副村長に出場の報告をしました。 赤羽君は3年生で小学6年生以来2度目の全国出場となります。 8位までが全国大会に出場できる予選の県少年フェンシング大会で3位となりました。 全国大会は22日から東京で開かれます。 加藤君は2年生で北信越大会は初出場となります。 県総合体育大会200メートル平泳ぎで3位入賞し北信越大会出場を決めました。 北信越大会は来月5日に富山県で開かれます。

-

夏の交通安全やまびこ運動始まる

夏の交通安全やまびこ運動が22日から県下一斉に始まり街頭啓発が行われました。 南箕輪村の伊那インターチェンジには伊那と南箕輪の交通安全協会会員などおよそ70人が集まりドライバーに安全運転を呼びかけました。 夏の交通安全やまびこ運動は行楽シーズンを迎え県外から訪れる人にも注意を呼びかけようと毎年この時期に行われています。 今年の伊那警察署管内の交通事故による死亡者は21日現在4人で去年1年間の5人に迫る人数となっています。 夏の交通安全やまびこ運動は生活道路の安全確保や歩行者保護の徹底を運動の重点としていて期間は31日までの10日間となっています。

-

山の日制定記念展「山岳の詩」

山の日制定を記念した写真展「山岳の詩」が伊那市長谷の南アルプスフォトギャラリーで開かれています。 会場には南アルプスと中央アルプスまたそこに咲く高山植物の写真35点が展示されています。 山岳地帯の雄大な景観や動植物の営みのほか季節の移り変わりが撮影されています。 写真展を開いている津野祐次さんは日本山岳写真協会南信支部支部長で主に中央アルプス、南アルプスをフィールドとしています。 塩見岳を写した作品「塩見岳山群」は荒川岳から撮影したもので山が険しいことからシカが入れず高山植物が今も残っています。 「仙丈ヶ岳」は雪が残る仙丈を写したもので雪解け水がやがて麓で暮らす人間に恵みを与えてくれることを表現しています。 写真展でテーマとしている山の日は、山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝しようと制定されたものです。 日付は8月11日で祝日の一つとなります。 写真展「山岳の詩」は8月31日まで伊那市長谷の南アルプスフォトギャラリーで開かれています。

911/(日)