-

箕輪町と南箕輪村の消防団 ポンプ操法大会

箕輪町消防団と南箕輪村消防団のポンプ操法大会が26日に開かれ、各部門の優勝チームが決まりました。 箕輪町消防団の大会には町内6つの分団から18チームが出場しました。 大会は、消防団に配備されているポンプ車や小型ポンプを使い、準備から、消火活動、片づけまでの一連の作業を審査するものです。 団員らは大会にむけ早朝の練習を行ってきた成果を発揮していました。 大会の結果、ポンプ車操法の部は、中原・松島の第3分団が優勝しました。 小型ポンプ操法の部は、三日町・福与の第5分団が優勝しました。 ラッパ吹奏の部は、同じく、三日町・福与の第5分団が優勝しました。

-

自然や歴史の魅力を再発見 東春近でハイキング

自然や歴史に触れながら地区内を歩くイベント「東春近ハイキング」が、26日に行われました。 ハイキングは、東春近の自然や歴史に触れながら魅力を再発見してもらおうと毎年行われていて、今回で35回目です。 この日は1歳から70代までおよそ120人が参加しました。 毎年コースを変えて行っていて、今年は下殿島と田原のコースを歩きました。 コースには5つのポイントが設けられていて、このうち天王社では、下殿島分館の北條常義さんが、お宮の隣にある石仏について解説しました。 主催した東春近公民館では「地区の歴史に思いを馳せながら東春近の魅力を感じてもらいたい」と話していました。

-

南箕輪村キャリア教育推進協議会発足

産学官が連携しキャリア教育を進めていく南箕輪村キャリア教育推進協議会が昨夜発足しました。 23日は村民センターで発足式が行われ、村内の企業や小中学校教諭、行政関係者など21人が委員に委嘱されました。 グループに分かれ、「あったらいいなこんなキャリア教育」というテーマで意見交換しました。 参加者からは、「仕事の本質に触れる体験ができるとよい」「通年で課外授業を行ったらどうか」といった意見が出されていました。 南箕輪村キャリア教育推進協議会は、産学官が連携し社会的、職業的自立に向けて必要な能力を育てるキャリア教育を推進していこうと、村教育委員会が設置しました。 子どもだけでなく、大人も対象となっています。 会長には、こうあ木工舎の中村博(ひろし)さんが選ばれました。 8月には夏休みこども仕事体験講座、9月には大人を対象としたキャリア教育講演会が開かれる予定です。 協議会は次回10月に開かれ、来年度の取り組みについて検討していくということです。

-

諏訪形御柱騎馬大将に菅沼雄一君

7年に一度行われる伊那市西春近諏訪形の御柱祭の騎馬行列の大将に、西春近南小3年生の菅沼雄一君が選ばれました。 25日は諏訪形御柱祭の長沢進一実行委員長ら3人が菅沼陽一(よういち)さん宅を訪れ、息子の雄一君が大将に選ばれたことを伝えました。 10月の御柱祭里曳きで行われる騎馬行列は、伊那市の無形民俗文化財に指定されています。 騎馬大将は、行列全体を指揮するもので、諏訪形では代々長男が務めるのが習わしとなっています。 父親の陽一さんは、「楽しみながら立派に務めてほしい」と話していました。 諏訪形御柱祭の騎馬行列は、10月1日の里曳きの日に行われます。

-

G7交通大臣会合前に ものづくり若者サミット

9月に軽井沢で開かれるG7長野県・軽井沢交通大臣会合を前に、その機運を高めようとものづくり若者サミットが25日南箕輪村の南信工科短大で開かれました。 サミットは「交通とものづくり」をテーマに開かれ、構内には新しい技術を使った乗り物などが展示され、訪れた人たちが体験していました。 諏訪東京理科大が開発した電動移動支援機器「オムニライド」は、タイヤの代わりに一つの球で動きます。 塩尻市の異業種団体が開発した小型電気自動車「イーブイゼロワン」は坂も上れるよう力強いエンジンになっています。 サミットでは県内の工業高校の生徒が取り組みを発表しました。 松本工業高校は、ドローンの安定制御の研究をテーマに、ドローンの傾きを修正する数式について発表していました。 サミットは9月に軽井沢で開かれるG7交通大臣会合の機運を高めようと県や経済団体などで作る推進協議会が開いたものです。 G7交通大臣会合には、日本やアメリカ、イギリスなどの交通・運輸担当大臣が参加し未来の交通のあり方について議論を交わします。 サミットには県内の工業系の高校や大学、専門学校などからおよそ100人が訪れました。

-

第98回高校野球長野大会組み合わせ決まる

第98回高校野球選手権長野大会の組み合わせ抽選会が25日安曇野市で開かれ、上伊那勢の初戦の対戦相手が決まりました。 赤穂高校は7月9日の開幕試合となっています。 9日は、開幕試合で赤穂が須坂商業・須坂園芸・須坂創成の連合チームと対戦します。 10日は、上伊那農業が更級農業と、伊那北が小諸と対戦します。 11日は、高遠が田川と対戦します。 12日は、伊那弥生ヶ丘が長野東と、箕輪進修が長野と対戦します。 13日は、駒ヶ根工業が木曽青峰と対戦します。 14日は、辰野が長野俊英と丸子修学館の勝者と対戦します。 第98回高校野球選手権長野大会は、7月9日に開幕します。 伊那ケーブルテレビでは上伊那8校を中心に1,2回戦を122チャンネルで生中継します。 放送日程は伊那ケーブルテレビのHPに随時掲載します。

-

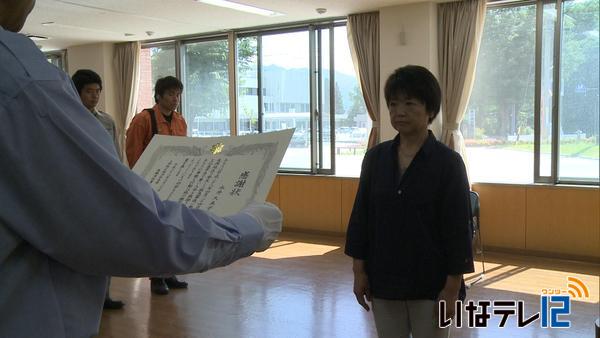

応急手当の女性に感謝状

今年4月に喉に餅を詰まらせた女性の応急手当てを行い、命を救った箕輪町長岡の永井久美子さんに箕輪消防署から感謝状が贈られました。 20日に永井さんが箕輪町地域交流センターを訪れ、箕輪消防署の滝澤光義署長から感謝状を受け取りました。 永井さんは、今年4月に開かれた長岡地蔵尊祭りの会場で69歳の女性が餅を喉に詰まらせ息ができなくなっているのを発見しました。 以前受けた水難救助の講習で得た知識を使って、背中を叩いたり、後ろからかかえて胸を押し上げるなどの応急手当てを行いました。 その結果処置中に女性の呼吸が戻り救急隊が到着した時には呼び掛けに応じるほど回復し、一命を取り止めたということです。 滝澤署長は「処置がもう少し遅れていたら、命は助かっても障害が残っていたかもしれない。永井さんの勇気ある行動に感謝します。」と話していました。

-

竹澤長衛を偲ぶ第58回長衛祭

南アルプスの開拓者として知られる竹澤長衛を偲ぶ第58回長衛祭が25日に北沢峠で開かれました。 この日は、伊那市、山梨県南アルプス市などから、山岳関係者や一般登山客およそ250人が参加し、献花台に花を手向けました。 竹澤長衛は伊那市長谷出身で、登山道の整備や山小屋の建設など南アルプスの開拓に尽力しました。 長衛祭は、その功績をたたえ伝えていこうと実行委員会が毎年開いています。 最後に全員で黙とうを捧げ登山の安全を願いました。 会場では、猪や鹿の肉が入った成敗汁が訪れた人に無料で配られました。 26日は仙丈ケ岳の記念登山が行われます。

-

伊那北高校「第62回ペン祭」

伊那市の伊那北高校の文化祭「第62回ペン祭」の一般公開が25日から始まりました。 今年のテーマは「symphony」で一人一人の想いを合わせて大きなものを作ろうという想いが込められているということです。 校内では3年生や各部活による食べ物の出店や、オリジナルのタオル、うちわの販売などが行われています。 漫画研究部は、アニメキャラクターのキーホルダーなどを販売しています。 2年A組とE組の教室では、これから修学旅行で訪れる広島について下調べした情報や段ボールで作った原爆ドームの展示をしています。 第62回ペン祭の一般公開は26日まで行われています。

-

母親が巻き寿司づくりに挑戦

未就園児の子どもをもつ親を対象とした巻き寿司作りの講習会が24日に箕輪町の子育て支援センターで開かれました。 この日は母親10人が参加し、アニメキャラクターの巻き寿司を作りました。 参加者は、この日講師を務めた箕輪町松島の大木喜美子さんから巻き簾の使い方のコツを教わり、材料を海苔で巻いて各パーツを作りました。 パーツを作り終わると、海苔の上に乗せ、巻き簾で形を整えました。 最後に出来上がった巻きずしを包丁で切って完成です。 講習会は箕輪町が行うすくすく子育て講座の一環で開かれたものです。 講師を務めた大木さんは、「ぜひ家でも作って日本伝統の巻き寿司の作り方を子どもたちに伝えてほしい。」と話していました。

-

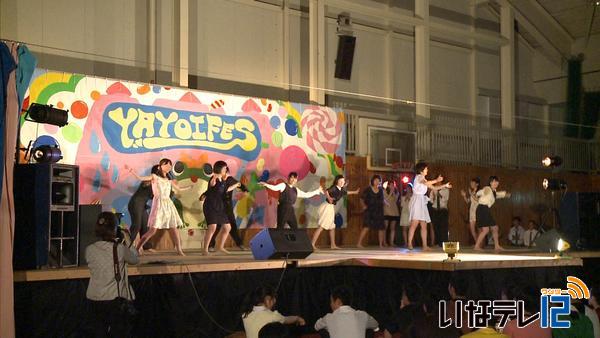

第57回弥生祭始まる

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の第57回弥生祭が始まりました。 24日は明日からの一般公開を前に校内祭が開かれました。 各クラスが弥生祭に向けて練習してきたダンスや劇のパフォーマンスを競い合いました。 このうち、3年B組は結婚式をテーマにダンスを披露しました。 今年の弥生祭のスローガンは、「笑顔!Smile!主役は自分」です。 弥生祭を通して笑顔の輪を広げようという思いが込められているということです。 第57回弥生祭の一般公開は、 25日、26日の二日間で、各部活の出し物やクラス展¥などが行われます。

-

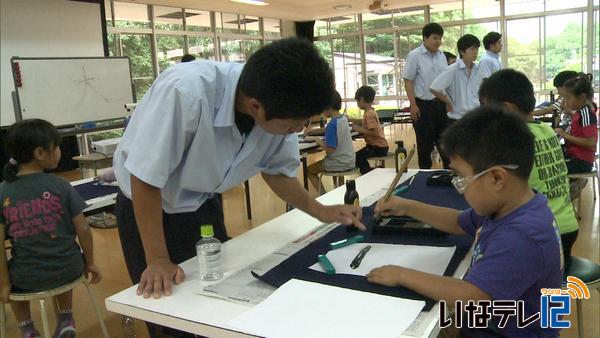

高遠高校の生徒が小学生に習字指導

高遠高校の芸術コース書道専攻の生徒が24日に高遠小学校の3年生児童に習字の指導を行いました。 この日は、高遠高校の芸術コース書道専攻の生徒16人が高遠小学校を訪れ、高遠小学校の3年生児童36人に習字の指導をしました。 習字指導は、高遠小学校でこの時期に行う「七夕習字教室」に合わせて生徒のコミュニケーション能力の向上や自信に繋げてもらおうと毎年行われています。 この日は漢字の大の字のはねや止めなどの基本的な書き方の指導を行っていました。 高遠高校では、今後は市内の中学校にも指導に出向く予定です。

-

減塩レシピ集で食育推進

伊那市食育推進会議が23日、伊那市役所で開かれ塩分を控えた料理をまとめた減塩レシピ集を活用した事業を進めていくことが決まりました。 減塩レシピ集は食生活の中に塩分控えめの料理を取り入れてもらおうと伊那市食育推進会議が作ったものです。 料理の写真に材料や調理方法、塩分やカロリーが表示されています。 このレシピ集は学校給食や食育推進会議の料理講習会などで作られたものを紹介していて塩分を控えるためのポイントも掲載されています。 昨夜伊那市役所で開かれた会議には学校給食の関係者などおよそ30人が集まり、今年度事業について協議しました。 出席者からは「食育は長く続け継続的な指導につなげていきたい。」といった意見や「出前講座では子どもにも興味を持って聞いてもらえるような方法の検討が必要だ。」といった声が上がっていました。 伊那市食育推進会議では今年度事業として保育園、幼稚園の食教育の充実のほか市報やホームページによる情報発信につとめていくとしています。

-

高齢者施設を障害者社会就労センターに移行へ

伊那市は伊那市社会福祉協議会が指定管理者となっているデイサービスセンターみその園と短期入所施設やすらぎの家の事業を廃止し障害者社会就労センターに移行するとの方針を24日、伊那市議会全員協議会で示しました。 デイサービスなど高齢者福祉事業を行っている伊那市御園のみその園は、障害者社会就労センター「ゆめわーく」へ移行するとしています。

-

深妙寺であじさいが見頃に

あじさい寺として知られる伊那市西春近の深妙寺では、あじさいが見頃を迎え、花を楽しむ人たちで賑わいをみせています。 深妙寺にはおよそ200種類2500株が植えられています。 24日は見頃を迎えたあじさいを写真に収めようと写真愛好家がさかんにシャッターをきっていました。 境内や寺の裏山には33体の観音像がありそれらを巡りながら花を楽しむことができます。 あじさいは重盛快典住職の母親が30年ほど前に植えたのが始まりで今は住職が檀家とともに管理しています。 重盛住職が特に好んでいる「紅」という品種は小ぶりの花で伊那地域に自生しています。 花びらが開いた当初は白で次第に赤く染まっていくということです。 葉の形がかしわに似ている「カシワバ」は丈が高く白い花がぶどうの房のように咲きます。 深妙寺では来月2日から9日まであじさい祭りを計画していて、 飲み物や菓子を無料で振る舞い訪れた人をもてなすことにしています。 あじさいは7月中頃まで楽しめるということです。

-

南福地河川愛護会が河川功労者表彰受賞

伊那市富県の竹松川の保全活動を行う南福地河川愛護会が日本河川協会の河川功労者表彰を受賞し、22日に伊那市役所で受賞報告を行いました。 この日は竹松憲市会長ら3人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告を行いました。 南福地河川愛護会は昭和53年に発足し地区内を流れる竹松川の自然環境を守り残していくことを目的に活動してきました。 会員133人で、南福地地区内を流れる竹松川のほぼ全域2.5㎞で草刈りや清掃、外来植物の駆除活動などを行っています。 今回、長年の活動が評価され、日本河川協会の河川功労者表彰を受賞しました。 竹松会長は「今後はアマゴなどの稚魚を放流して地区の子ども達に見せたい。」と話していました。

-

伊那市観光㈱ 3期ぶりに黒字決算

宿泊施設や日帰り温泉施設などを運営する伊那市観光株式会社の株主総会が23日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれ、昨年度の売上高が9億1,800万円で、3期ぶりに黒字決算となったことが報告されました。 伊那市観光株式会社の昨年度の売上高は9億1,800万円、経常利益は142万円で、3期ぶりに黒字決算となりました。 営業利益が黒字となった主な施設は、仙流荘が245万円、みはらしの湯が564万円、高遠さくらホテルが689万円となっています。 また山小屋では、西駒山荘が139万円、北沢峠こもれび山荘が1,300万円、仙丈小屋が1,100万円それぞれ黒字となっています。 こもれび山荘については、梅雨明けが早かったことや夏場の天候に恵まれたことから、利用者が4,964人と、前の年度と比べ1,473人増えたということです。 伊那市観光㈱では、インバウンド・スポーツ合宿の受け入れや、外務委託業務を社内での対応に切り替えるなど経費の削減に努めたことが黒字に繋がったとしています。

-

箕輪町で戦没者慰霊祭

戦争で亡くなった人の霊を慰める戦没者慰霊祭が23日、箕輪町文化センターで行われました。 戦没者慰霊祭は、箕輪町社会福祉協議会と町が毎年この時期に行っています。 箕輪町では、西南戦争から太平洋戦争で602人が犠牲になっています。 箕輪町社会福祉協議会の平井克則会長は「再び戦争の悲劇を繰り返さないよう永遠の平和を推進することが、今を生きる私たちの重大な責務である」と話しました。 箕輪町遺族会の柴宮勇一会長は「今の平和を守り続けることが戦没者への全てもの報いで、遺族としても戦争の悲惨さを語り継ぐ活動を続けていきたい」と話しました。 この日は遺族などおよそ100人が出席し、戦没者に花を手向け冥福を祈りました。

-

やまぶどうワイン 今年はプレミアムも

伊那市が信州大学農学部と連携し開発したやまぶどうで作ったワインが、6月26日に発売されます。 今年は、樽で熟成させたプレミアムワインも11月頃発売予定です。 23日は、伊那市の定例記者会見が市役所で開かれ、白鳥市長が完成したやまぶどうワインをPRしました。 ワインは、毎年、すぐに売り切れとなる人気商品です。 720ミリリットル入りで600本限定となっていて、料金は1本2500円です。 また、今年は初めて、フランスのフレンチオークの樽を使用し熟成させるプレミアムワイン110リットルも現在作っています。 ワインを手掛ける伊那ワイン工房社長の村田 純さんも会見に参加し説明しました。 伊那市ではプレミアムワインのラベルのデザインを東京芸術大学の学生に依頼したいとしています。 プレミアムワインの発売は11月から12月になりそうだということです。

-

東春近小が熊本地震に義援金

伊那市の東春近小学校の児童会が、熊本地震の被災地で役立ててもらおうと、資源回収や寄付を呼び掛けて集めた義援金およそ9万円を、23日、伊那市に届けました。 23日は、児童会長の飯島 颯士(そうし)くんら5人が、市役所を訪れ、白鳥孝市長に、義援金を手渡しました。 東春近小学校の児童会では、年間を通して空き缶や古紙の資源回収を行っていますが、4~5月は被災地支援強化月間として、2万7400円分を集めました。 また、児童会本部が児童玄関に立ち、ペットボトルの手作り募金箱を手に寄付を呼びかけたところ、5万4999円が集まりました。 他に、4年生が育てた大根を授業参観で販売した7802円も合わせて、9万201円を白鳥市長に手渡しました。 伊那市では、顔の見える支援ができるよう、被災地の学校など送り先を検討したいとしています。

-

美和土地改良区発電所竣工

伊那市長谷の農家などでつくる上伊那美和土地改良区は、長野県の土地改良区としては初めて、小水力発電施設を建設し、23日、現地で竣工式が行われました。 この日は、関係者が出席し、起動スイッチを押して竣工を祝いました。 小水力発電施設は、伊那市長谷非持に完成しました。 一昨年11月に着工し、今年3月に完成しました。 三峰川支流の鷹岩(たかいわ)砂防ダムから非持山までの13.5キロの農業用水路を使って発電する設備です。 上水槽から地下を通って発電機のある建物まで結び、13.1メートルの有効落差でスクリュー水車を回し発電します。 発電出力は最大12.2キロワットです。 建設費用は9,750万円で、90%を国・県・市が補助し、10%を上伊那美和土地改良区が負担しました。 この日は竣工式が行われ、土地改良区や施工業者などが完成を祝い、今後の運用の安全を祈願しました。 発電した電力は、中部電力に全て売電し、収入は、農業用水路や揚水ポンプ場の維持管理にあてられます。

-

東部中2年組アマランサスパン作り

伊那市の東部中学校2年7組の生徒は、総合学習の一環でアマランサス入りのパンを22日に作りました。 22日は2年7組の生徒33人がパン作りに挑戦しました。 このクラスでは「パン」作りを通して、食育や地産地消について学習しています。 今回は、伊那で栽培された雑穀アマランサスを使ったパンを作りました。 中体連の南信大会を控え、栄養価が高いといわれるアマランサスを食べ、良い成績を残そうと企画したという事です。 煮たアマランサスを生地に練りこみ、丸めた生地を組合せ、アニメのキャラクターに形を整えていきました。 パンを焼いている間は、信州大学農学部の根本和洋助教がアマランサスの宇宙での利用や、伊那での栽培について話をしました。 根本さんは「アマランサスは、タンパク質が多く含まれ栄養価が高い事から、アメリカのNASAが宇宙食に採用していると」説明していました。 焼き始めてから20分程すぎると、教室にはこおばしい香りが広がります。 生徒たちは、オーブンからパンを取り出し、チョコレートを使い、目と口を書き入れ仕上げました。 完成すると、クラス全員で試食をしました。

-

上戸地区で救命講習

伊那市西箕輪上戸地区の自主防災会の救命講習会が、19日上戸(あがっと)集落センターで開かれました。 講習会では、上伊那広域消防本部応急手当普及員の中村 あかねさんら2人が指導にあたりました。 上戸地区では、3年前に自主防災会を立ち上げ、去年は4回の救命講習を開いた他、炊き出しやトイレ設置の訓練を行うなど熱心に取り組んでいます。 救命講習は、自主防災会の救出救護班が中心となり行っていて、今日は10人が参加しました。 講習では、様々なシチュエーションを想定した救命訓練を行いました。 水におぼれて心肺停止状態になった人の救助、友人と2人で山に入り突然友人が倒れてしまった場合など様々な状況が与えられ、参加者は、考えながらその状況に対処していました。 指導に当たった中村さんは、「何度も繰り返し訓練した成果があり、チームワーク良く対応できていた。実際に何か起きたときも、冷静に客観的に対応してください」と話していました。

-

伊那北高校吹奏楽部定演

伊那市の伊那北高校の第61回吹奏楽部定期演奏会が、19日、伊那文化会館で開かれました。 吹奏楽部は、1年生22人、2年生22人、3年生10人の、合わせて54人です。 定演では、全日本吹奏楽コンクールの課題曲や、アニメのテーマ曲など7曲を披露しました。 第2部では、テレビアニメでおなじみの「サザエさん」のテーマ曲にあわせて、サザエさん一家が登場しました。 会場にお菓子を配るなど、演出にも工夫がされていました。 顧問の兒玉 智紀教諭は、「去年とは違うサウンドを聞いてもらえるように力を入れた。個性的なメンバーが集まっていて、個性を生かすようにしている」と話していました。 演奏を終えるたび会場からは大きな拍手が送られていました。

-

土砂災害危険箇所パトロール

伊那市と伊那建設事務所は6月の土砂災害防止月間にあわせて市内の土砂災害警戒区域にある避難場所のパトロールを22日行いました。 パトロールには、伊那市や伊那建設事務所、消防、警察などから20人が参加しました。 このうち、土砂災害警戒区域に指定されている長谷黒河内の仙流荘では危険性や避難体制について確認しました。 伊那市の担当者は、地図を示しながら、この周辺は今年3月に長野県から地すべり警戒区域に指定された事などを説明していました。 また、仙流荘は、地震が発生した場合の緊急指定避難所となっていますが、土砂災害発生の恐れがある場合は、避難所としては使用しないと説明していました。 参加者からは、「地震や土砂災害で非難場所が変わる事を周知することが大切」、「登山客の誘導など避難の指示が必要」などの意見が出ていました。 このパトロールは、年に2回行われていて、次回は、台風シーズンにあわせて9月頃行なわれる予定です。

-

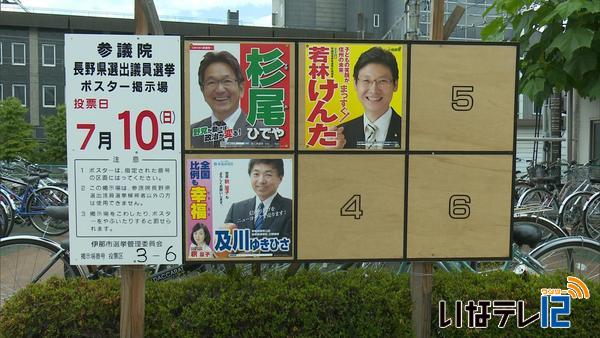

参院選公示 現新3人が立候補

参議院議員選挙が22日公示され、来月10日の投票に向けて選挙戦がスタートしました。 改選定数1の長野県区からは、現職と新人2人の合わせて3人が立候補を届け出ました。 立候補したのは届け出順に 民進党の新人で共産党と社民党が推薦する杉尾秀哉さん58歳。 幸福実現党新人の及川幸久さん56歳。 自民党の現職で公明党が推薦する若林健太さん52歳の3人です。 改選定数1の長野県区には3人が立候補を届け出ました。 21日現在の選挙人名簿登録者数は177万6747人で、うち18歳と19歳の登録者数は4万1193人です。 参院選の投開票は来月10日で期日前投票はあすから7月9日まで行われます。

-

カシワバアジサイ見ごろ

伊那市中央の菓子庵森本ではカシワバアジサイが白い花を咲かせ、道行く人の目を楽しませています。

-

小学生が安全走行技術競う「子ども自転車大会」

自転車の安全走行に関する知識と技能を身につけてもらおうと交通安全協会などが行っている「子供自転車大会」の伊那地区大会が18日、伊那市民体育館で開かれました。 伊那交通安全協会と伊那警察署が毎年開いている大会です。 伊那市内に唯一自転車クラブがある富県小学校の4年生から6年生12人が参加しました。 伊那地区大会は県大会に出場する選手の選考会となっていて、筆記テストと、実技テストの合計点で順位を決めます。 実技テストでは、ジグザク運転や八の字に走行する試験が行われ、伊那警察署の署員が審査し点数をつけました。 富県小自転車クラブは、伊那安協のメンバーから指導を受けながら毎朝練習を積んでいて、去年の県大会では、17チーム中3位に入賞しました。 大会の結果、自転車クラブのクラブ長で6年生の中村佳音さんが優勝しました。 参加した12人の中で上位5人は来月2日に松本市で開かれる県大会に出場する事になっています。

-

60代女性が特殊詐欺被害300万円

上伊那郡内に住む60代の女性が架空会社の社員を名乗る男から社債の購入をもちかけられ、300万円をだまし取られる特殊詐欺被害が発生しました。 伊那警察署の発表によりますと、5月下旬女性宅に詐欺被害を救済する会社の社員を名乗る男から電話があり、書類が届きました。 6月上旬に再び同じ男から電話があり、「長野県限定で社債が購入できる会社があり、将来価値が上がる。名前だけ貸してほしい。」と言われました。 6月中旬には社債を発行する会社の社員を名乗る別の男から「社債を買いたいという人が現れた。」と催促の電話がありました。 女性が最初に電話してきた男に連絡したところ、「700万円はなんとかするので300万円用意してほしい。」と言われ、指定された福岡県内の住所に現金を送付したということです。 その後女性は警察に相談し被害に気付きました。 伊那警察署では、投資話には安易に乗らず、送金を支持された場合は詐欺を疑うよう呼び掛けています。

-

こども相談室設置から3か月で相談件数50件

箕輪町子育て支援ネットワーク協議会が22日に箕輪町保健センターで開かれ、今年4月に設置されたこども相談室にはこれまでに50件の相談件数があったことが報告されました。 箕輪町では、出産前から子どもが二十歳になるまでの相談窓口を一本化しようとこども相談室を設置しました。 保健師、家庭相談員、保育士、教育相談員5人の専門職員で対応しています。 内容はこどもの発達や家庭環境に関すること、また不登校や育児など50件の相談があったということです。 相談に対しては、内容に応じて、継続面接や電話フォロー、町の子ども教室に繋ぐなどの対応をとっているということです。 こども相談室では、「初回の相談で終了することが少ないので、これからも継続して相談者のフォローをしていきたい。」としています。

911/(日)