-

パカパカ杯5年ぶり復活

箕輪町のNPO法人伊那ハーレンバレーパカパカ塾が行っていた馬のレース、パカパカ杯が塾の後継者が決まったことなどから5年ぶりに復活します。 パカパカ塾は2001年から馬の飼育体験を通して子どもの心の成長を育む活動を行っています。 これまでに小中学生およそ100人がここの塾生となりました。 パカパカ塾を立ち上げた元教員の理事長、春日幸雄さんは動物と触れ合うことで子どもたちが成長していく様子を見てきました。 その中の一人で箕輪中部小学校時代の教え子、御子柴貴大さんに後継者にならないかと声をかけたところ御子柴さんが承諾しました。 これまで借りていた土地が使えなくなったこともあり塾の名物イベントパカパカ杯は4年間休んでいましたが敷地の目途がたったことや御子柴さんの熱意で今年復活することになりました。 パカパカ杯は来月4日に箕輪町木下のパカパカ塾で行われポニーレースなどが計画されています。

-

JA上伊那 「ぶなしめじ」18万5千パック自主回収

JA上伊那は「ぶなしめじ」に蛍光灯の一部が混入したおそれがあるとして、およそ18万5千パックを自主回収しています。 自主回収の対象となっているのは、JA上伊那が出荷したぶなしめじ、およそ18万5千パックで包装フィルムに「生産者番号85」と表示されているものです。 JA上伊那によりますと、きのう収穫されたぶなしめじに蛍光灯の破片が付着しているのが見つかり、栽培している工場内を確認したところ、蛍光灯1本が破損していたということです。 JA上伊那では、破片が混入した恐れがある事から、18日から24日までの出荷分18万5千パックを自主回収する事にしました。 JA上伊那は「消費者の皆様に大変なご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げるとともに回収に全力をあげて取り組みたい」とコメントしています。 これまでに、けがをした人や健康被害の報告などはないということです。

-

高遠在来種のそばの畑に防除柵設置

幻となっている高遠在来種のそばの復刻に向けて取り組んでいる伊那そば振興会は25日、伊那市長谷浦のそばの畑にイノシシの防除柵を設置しました。 この日は、伊那そば振興会のメンバーと市の職員14人が、防除柵の設置作業を行いました。 杭を打って周囲をトタンの板で囲い、イノシシからの食害を防ぎます。 市内のそば店の店主などでつくる伊那そば振興会は、幻のそばとなっている高遠在来種の復刻に向けて取り組んでいて、先月20日に種を蒔きました。 種は、塩尻市の長野県野菜花き試験場から譲り受けた貴重なものです。 5日ほどで発芽し、今月2日には全ての芽が出ているのを確認したということです。 今、そばの花はほぼ満開で、背丈も伸びています。 会のメンバーはそばの成長を心配していましたが、ここまで順調に進みほっとした様子でした。 9月上旬には、そばが倒れないよう綱を張る作業を行い、10月上旬に刈り取りを行う予定です。

-

高遠町島畑の二十二夜様

安産や良縁、学業成就などを祈願する二十二夜(にじゅうにや)様が、24日夜、伊那市高遠町島畑(しまばた)で行われました。 島畑の二十二夜塔は、天女橋のたもとの岩場にあり、飾り付けられた提灯であたりはぼんやりと照らされます。 祭壇にはろうそくが灯され、訪れた人がお賽銭を入れて手を合わせていました。 二十二夜様は、毎年旧暦の7月22日に行われる願い事に対する月待ちの行事です。 祭壇に供えられ短くなったロウソクを持ち帰り、陣痛になったら火をともすと、ロウソクが燃え尽きるまでに丈夫な子どもが生まれるといわれています。 妊婦さんや、今年子どもが生まれた家族などが訪れ、妊婦さんは、ロウソクを持ち帰っていました。 二十二夜様の本尊は如意輪観音で、その下には、守屋貞治の延命地蔵尊もあります。 この地域には、何か願い事があるときには、二十二夜様に祈願し、二十二夜の月が月蔵山(がつぞうざん)に上がるまで立ったまま待つ願掛けの風習があります。 この願掛けは一生に一度しかできないということです。

-

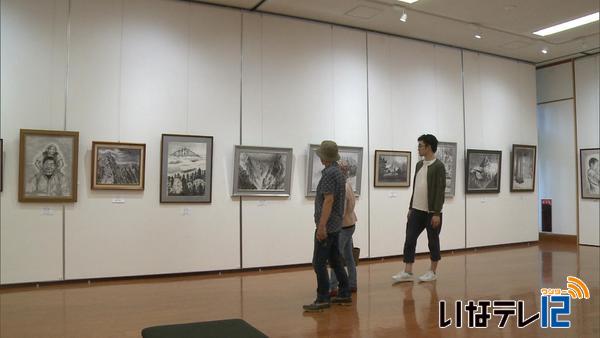

瑞雲墨志会展 31日まで

瑞雲墨志会の教室で水墨画を学ぶ愛好者の展示会が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 瑞雲墨志会は平成22年に亡くなった下平瑞雲さんが開いた教室です。 箕輪町から飯島町まで8か所で教室が開かれていて、40人ほどが参加しています。 この展示会は年に1回開かれていて、会員が、近作や自信作、それぞれ2点ずつを出品しました。 会員の水墨画歴は、半年から20年と幅広く、ベテランは、県展での入賞を目指して作品を制作しているということです。 現在指導にあたっている増田 絹江さんは「強調すべきところは黒を濃く、線を描くのではなくぼかしを活かして描く。それぞれが自分の表現を追求している」と話していました。 この瑞雲墨志展は、31日(水)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

南箕輪中学校3年夏野香月さん ゴルフ全国大会結果報告

南箕輪中学校3年の夏野香月さんは、17日から19日に埼玉県で開かれた日本ジュニアゴルフ選手権に出場しました。 25日は、夏野さんと父親の元樹さんが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に大会の結果を報告しました。 7月に千葉県で開かれた関東ジュニアゴルフ選手権で4位に入賞し、全国大会にあたる日本ジュニアゴルフ選手権に今回初めて出場しました。 大会には、地方の大会で勝ち上がった12歳から14歳までの50人が出場しました。 3日間の日程で行われた大会は、2日目の途中で雷雨のため中止となり、3日目も行われなかったということです。 大会の結果、夏野さんは30位でした。 夏野さんは、ゴルフの指導をしている元樹さんの影響で5歳からゴルフを始め、今ではほぼ毎日300球から500球を打っているということです。 唐木村長は「オリンピックの競技にゴルフも加わったので、何年か後のオリンピック出場を目指して頑張ってください」と話していました。 夏野さんは9月と10月にも全国規模の大会を控えているということです。

-

小黒川スマートインター起工式

来年9月末供用開始予定の、伊那市の小黒川スマートインターチェンジの工事の安全祈願祭と起工式が、25日、現地で行われました。 中央自動車道のスマートインターチェンジの設置は、県内では小黒川が初となります。 東側に名古屋方面下り線、西側に東京方面上り線のそれぞれ出入り口が設置されます。 全体の事業費は14億8千万円です。 対応車種は、ETC車載器を搭載した車両で、車の長さが12メートル以下のものです。 この日は、スマートインターが設置される小黒川パーキングエリアの下り線の付近で、安全祈願祭と起工式が行われました。 安全祈願祭では、事業主体の伊那市や、ネクスコ中日本の関係者などが神事を行いました。 伊那市ではスマートインターチェンジの設置により、大規模災害時の輸送路の確保、企業誘致の促進と雇用創出、高速道路からの観光交通の分散、リニア中央新幹線へのアクセス機能の強化などにつながるとしています。 計画交通量は、平成42年の試算で、1日当たり1600台を見込んでいます。 小黒川スマートインターチェンジの供用開始は、来年9月30日を目標としています。 なお、中央自動車道の長野県内での設置は、小黒川が初となります。

-

高遠高校の生徒が小学生に溝口露頭をガイド

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は25日、南アルプスを体験するツアーに参加した小学生に、露頭について説明しました。 この日は、高遠高校3年の文理進学コースの生徒が、「小学校ジオ・エコツアー」に参加した西春近南小学校の6年生に、溝口露頭について説明しました。 生徒達は、2年生の時に南アルプスジオパークガイドの認定を受けていて、3年生になってから小学生や学校関係者などにガイドをしています。 溝口露頭では、中央構造線を境に異なる地質や歴史について説明しました。 小学校ジオ・エコツアーは、南アルプスの魅力を小学生に再発見してもらおうと伊那市が行っているものです。 9月と10月には市内3つの小学校がツアーに参加する予定です。

-

箕輪中 戦争体験を聞く

箕輪中学校の3年生は24日戦争体験者の話を聞きました。 話をしたのは、箕輪町大出の柴宮恒造さん92歳です。 柴宮さんは、昭和17年二十歳の時、徴兵検査に合格し中国の部隊に配属となりました。 新兵の頃は、上官から殴られ徹底的に軍人教育を教え込まれたという事です。 戦場では、中国人の集落を攻撃し占領する作戦に参加していました。 この戦争体験を聞く会は、軍人として戦場で亡くなった家族でつくる箕輪町戦没者遺族会が戦争の悲惨な記憶を語り継ごうと、箕輪中3年生を対象に毎年開いています。 話を聞き生徒たちは「貴重な話を聞けました。」「戦争を二度と繰り返してはいけない」などと話していました。 遺族会では、戦争の記憶が薄れる中、戦争のない平和な世界の実現にはどうしたら良いのかを考えるきっかけにしてほしいと話していました。

-

公衆無線LAN整備、オープンデータ活用検討

伊那市は、観光施設などへの公衆無線LANの増設や行政データを誰でも利用できるオープンデータの提供などを盛り込んだ、第3次伊那市地域情報化計画案を24日審議会に諮問しました。 伊那市では平成29年から5年間の計画で、情報通信技術を活用して地域の情報化を推進する第3次伊那市地域情報化計画を策定します。 24日は1回目の審議会が開かれ林俊宏副市長から委嘱書が手渡されました。 委員は、学識経験者や各種団体の代表など10人で構成し、委員長は信州大学農学部教授の萩原素之さんに決まりました。 審議会では、林副市長が萩原委員長に地域情報化計画案について諮問しました。 それによりますと、「ICTの活用で 暮らしやすく働きやすいまち 伊那市」を基本理念としています。 市民サービスの向上や情報が身近にあるまちづくりなどを目標に情報技術を活用した取り組みを進めます。 今回、新たに観光施設などへの公衆無線LANの環境整備や、外国人観光客への対応、行政データの効率的な活用などを盛り込みました。 審議会では、11月中旬を目途に計画案を市長に答申することになっています。

-

箕輪町政策研究会 29日設置へ

箕輪町は、第5次振興計画の目標達成に向け役場職員による政策研究会「チーム 箕輪チャレンジ」を今月29日に設置します。 24日は、役場で記者との定例懇談会が開かれ、白鳥政徳町長が研究会の発足について説明しました。 研究会は29日に設置され、第5次振興計画の「重点プロジェクト」の実現に向け、具体的な工程や担当等を示した計画の立案を行います。 なお、各プロジェクトチームでは、必要に応じて地域住民に対し、ヒアリングやアンケートなどを行い意見を聞いていく事にしています。 副町長と教育長をトップに、テーマ毎に担当者と希望する職員、合わせて10人前後でプロジェクトを作り調査や政策研究を行います。 今年のテーマは、自然エネルギー、ブランド力向上、若者のまちづくり参加の3つです。 来年2月には、研究成果を発表し、提案されたものについては、事業化の検討を行う事にしています。

-

難病患者のコミュニケーション支援 研修会

難病患者のコミュニケーションを支援する研修会が19日伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれました。 研修会は、難病を抱えた人やその家族が地域で安心して暮らしていけるよう伊那保健福祉事務所が開いたものです。 講師はリハビリテーション工学が専門で日本福祉大学の渡辺崇史教授が務めました。 今回は市販されている機器の知識を深めてもらおうと、実際に相談を受ける病院や福祉事業所の関係者、およそ60人が参加しました。 渡辺教授は「相談を受けると、機器の機能を説明しがちになります。 それよりも患者に寄り添い、現在の病状と生活環境にあった物を選んでいく事が大切です」とアドバイスしていました。 県では、去年から在宅難病患者のコミュニケーションを支援する機器の貸し出しを行っていて、保健福祉事務所が問合せ窓口となっています。

-

南小有賀さん 優良賞受賞

南箕輪小学校6年の有賀彩乃さんは、小学生放送コンクールで2位となる優良賞を受賞しました。 24日は、JA上伊那南箕輪支所の福澤一成支所長が南箕輪小学校を訪れ、有賀さんに賞状を手渡しました。 小学生放送コンクールは、有線放送など県内25の施設が加盟している長野県情報ネットワークが毎年行っていて、今年は県内の小学校48校から10,214人が参加しました。 有賀さんは、わたしの街の元気食のタイトルで、南箕輪村のとうもろこしをとりあげました。 南箕輪小学校では、ここ数年放送委員会の児童を中心に参加していて、去年は最優秀賞を受賞しています。 有賀さんは、「受賞を聞いてうれしかった。家族にも喜んでもらえた」と話していました。

-

ごみ減量のアイディア募集へ

上伊那広域連合は、さらなるごみ減量につなげようと、日ごろから家庭や職場で実践しているアイディアを募集します。 24日、伊那市のいなっせで開かれた廃棄物政策審議会で募集要項案が了承されました。 ごみを出さない生活の知恵や実践しているごみ減量のアイディアを募集し広報することでさらなるごみ減量化につなげたい考えです。 募集する内容は、日ごろから家庭や職場で取り組んでいることや工夫していることで、継続的に実践しやすいアイディアです。 募集期間は、9月12日から10月28日までで、アイディアは、各種会議資料として活用されるほか、市町村などのホームページ、広報誌などで紹介されます。 上伊那のごみ排出量は、年々2%から3%の割合で減少していて、平成27年度は、42,314トンでした。 長野県はごみ減量化全国1位ですが、上伊那はその中でもトップレベルで、27年度、1人1日平均の排出量は、616.2gでした。 ただ、目標には若干とどいておらず、広域連合では、「今回のアイディア募集をさらなる減量化につなげていきたい。」と期待しています。

-

川村葵山さん夫妻 尺八と琴のコンサート

東京都在住の尺八奏者、川村葵山さん夫妻の琴と尺八のコンサートが、21日、伊那市のいなっせで開かれました。 東京都在住の尺八奏者川村さんは母親が伊那市で琴の教室を開いています。自身も月に一度伊那市を訪れ尺八の教室を開いていて、いなっせでのコンサートは3年ぶり、2回目となります。 この日は、妻のあつみさんが琴を演奏し、2人で5曲を演奏しました。 会場には約200人が訪れ、川村さん夫妻の息の合った音色に耳を傾けていました。 川村さんは、「演奏を通してお世話になっている地域の人に感謝の気持ちを伝えたい」と話していました。

-

ふるさと就職面接会

来春卒業予定の大学生・短大生などを対象にしたふるさと就職面接会が、18日、伊那市のいなっせで開かれました。 今年度は大手企業の採用活動が活発で売り手市場となっていて、地元企業では、人材確保に苦労する状況となっています。 今年のふるさと就職面接会には、前年の同じ時期より3社多い60社が申し込みました。 管内だけでなく、本社が管外にある企業も参加しました。 一方学生は、前年の同じ時期に比べ19人少ない46人が参加しました。 内訳は、大学生が32人、短大生が3人、専修学校が8人、男性28人、女性18人です。 伊那職業安定協会によりますと、今年度の採用状況は、業種に関係なく採用計画に達していない企業が多いということです。 要因としては、大手企業の採用活動が活発なことが考えられるということです。 ハローワーク伊那では、「学生の確保が大変だが、地元で働く魅力を伝え内定者を確保してほしい」と話していました。 なお、首都圏の学生が面接会に参加しやすくするため、上伊那地域若者人材確保連携協議会が東京から伊那市まで無料で運行した就活応援バスには、4人が乗車しました。

-

ウォリアーズの選手が養護学校で交流

プロバスケットボールチーム信州ブレイブウォリアーズの選手が23日、伊那市の伊那養護学校を訪れ、バスケットボールで交流しました。 地域貢献の一環で、子どもたちにバスケットボールの楽しさを知ってもらおうとおこなわれたもので23日は、小野寺龍太郎ヘッドコーチとキャプテンの斎藤洋介選手が訪れました。 交流では、ブレーブウォリアーズの選手が普段行っているトレーニング方法などが紹介されました。 ボールの上にもう一つのボールを乗せる練習では、斎藤選手が手本を見せ、生徒たちがチャレンジしました。 最後に、高等部のバスケットボール部との試合も行われ、生徒たちは懸命にシュートをしていました。 斎藤選手のシュートが決まると会場からは大きな拍手が送られていました。 9月24日の開幕を前に、28日の午後2時から伊那市民体育館でプレシーズンゲームが行われることになっていて、東京八王子トレインズと対戦することになっています。

-

処暑 アマランサス収穫作業

23日は二十四節気の1つ「処暑」です。 暦の上では暑さが峠を過ぎ穀物が実り始める頃とされています。 伊那市長谷では、雑穀アマランサスの収穫が始まっています。 23日の伊那地域の最高気温は30.4度と平年より1.5度高い真夏日となりました。 伊那市長谷で雑穀レストラン野のものを経営する吉田洋介さんの畑では、雑穀アマランサスの収穫が最盛期を迎えています。 アマランサスは、中南米原産で、鉄分やカルシウムが多いとされています。 吉田さんは野のものがオープンした平成18年から栽培をはじめ現在は長谷地区15か所1.2ヘクタールの畑でアマランサスやシコクビエなどの雑穀を栽培しています。 収穫したアマランサスは数日干し、その後脱穀します。 脱穀した実は、野のものや関東方面への出荷用として使われます。 アマランサスの収穫作業は、9月の上旬まで行われることになっていて、今年は例年並みの300キロを見込んでいます。

-

町の子育てサービスを紹介

育児中で箕輪町に転入してきた人に町の子育てサービスを紹介する「ようこそ箕輪町!はじめましての会」が箕輪町文化センターで23日、開かれました。 町に転入してきた人を対象に子育てサービスを紹介し不安を解消してもらおうと箕輪町が行ったものです。 参加したのは、結婚を機に県外から転入してきた主婦など3人です。 23日は、子ども未来課の職員が子育て支援センターの利用方法やサークルなど町が行っている子育てサービスの内容を紹介しました。 参加者からは、町の保育料についてや近所にはどんな公園があるのかなどの質問がありました。 町では今年度11月18日と来年2月7日にも会を開く計画で、「わからないことや不安に思うことなどを気軽に相談してほしい」と呼び掛けています。

-

あさみさん井の頭公園 再現ライブ27日

伊那市観光大使の歌手あさみちゆきさんの「井の頭公園再現ライブ」が、信州INAセミナーハウスで27日に開かれます。 あさみさんは、2001年から東京都吉祥寺の井の頭公園でストリートミュージシャンとして音楽活動を行っています。 伊那市では伊那まつりなどで10年前からコンサートを行っていて2012年には伊那市の観光大使に任命されています。 井の頭公園では、ビールケースの上で歌っています。 あさみさんの大ファンで伊那市でのコンサート実行委員会代表の金澤幸宜さんです。 今年10月に伊那文化会館で予定されているコンサートが10周年を迎えることから、これまでの市民の協力に感謝しようと無料ライブを企画しました。 会場は、井の頭公園を再現しようと、信州INAセミナーハウスのエントランスホールです。 あさみちゆきさんの井の頭公園再現ライブは27日の正午から信州INAセミナーハウスで開かれます。

-

箕輪町長寿者訪問 夫婦で90歳

今年で88歳以上の節目の年を迎える高齢者を祝う箕輪町の長寿者訪問が、22日から町内で行われています。 この日は、白鳥政徳町長が、木下の堀木登輝男さん・千代子さん宅を訪れ、祝いの品を手渡しました。 登輝男さんは大正15年、千代子さんは昭和元年の生まれで、共に90歳となります。 松川町出身の登輝男さんと伊那市出身の千代子さんは、結婚を機に昭和22年に箕輪町に移り住み、農業を始めました。 数年前まではマレットゴルフやソフトボールを楽しみ、現在はまだ幼いひ孫の成長を見守るのが楽しみだということです。 長寿の秘訣は「のんびり、クヨクヨしないで過ごすこと」と話していました。 箕輪町では1日現在で今年88歳以上になる高齢者は744人いて、去年より60人多いということです。 そのうち100歳以上の高齢者は14人で、最高齢者は男性が99歳、女性が107歳です。 長寿者訪問は25日まで行われます。

-

バス乗り放題デー

伊那市は、合併10周年を記念して市内の路線バスに無料で乗車できるバス乗り放題デーを15日に行いました。 公共交通の利用促進につなげようと初めて実施したものです。 伊那バスとJRバス関東の市街地循環バスと路線バスの市内10路線が対象で、15日は、お盆ということもあり多くの人が利用していました。 伊那市によりますと通常1便当たりの利用者数は5人程度で15日の1便当たりの利用者数は7.6人、利用者数は601人だったということです。 バス乗り放題デーは今年度後2回予定されていて、次回は10月23日に実施されることになっています。

-

ゴンベエさんが夏休みお楽しみ会

バルーンアートのパフォーマンスで知られるゴンベエワールドこと矢野正貴さんが14日、伊那市西町の自宅隣りの畑で夏休みお楽しみ会を開きました。 夏休みお楽しみ会は親子や住民同士のふれあいの場として開かれたものでおよそ50人が集まりました。 お楽しみ会では流しそうめんが行われ子どもたちがそうめんをすくってはおいしそうに味わっていました。 矢野さんが竹の代わりに雨どいを使い消毒や組み立てなど2時間ほどかけて台を作りました。 お楽しみ会ではほかに子どもたちがスイカ割りに挑戦しました。 この日、矢野さんの畑には子どもたちやその保護者の歓声や笑い声が響いていました。 集まった人たちは「夏休みにいい思い出ができました。」と話していました。

-

いなっせ墨絵愛好会 水墨画展

水墨画の教室、いなっせ墨絵愛好会の展示が伊那市の旧井澤家住宅で開かれています。 会場にはいなっせ墨絵愛好会の講師を務める木下幸安さんと生徒の作品合わせて32点が並んでいます。 作品は50号の大作を中心に風景などを墨の濃淡で表現しています。 木下さんの作品「秋保飛漠」は宮城県秋保にある滝を描いたものです。 水が流れ落ちる勢いが表現されていて平成26年の日本墨絵展で県知事賞を受賞しています。 いなっせ墨絵愛好会の展示は24日まで伊那市の旧井澤家住宅で開かれていて入館料は一般200円、高校生以下は無料となっています。

-

さんコン祭り 10月8日、9日開催

男女の結婚のマッチングをするいなし出会いサポートセンターは、伊那の秋を満喫しながら出会いを求めるイベントを、10月8日、9日の2日間行います。 みはらしファームで果物狩りをする「狩りコン」、伊那の夜の街で食事を共にする「街コン」、南アルプス登山の拠点北沢峠でネイチャーゲームを行う「山コン」の3つのイベントを企画していて、「さんコン祭り」として行う予定です。 いなし出会いサポートセンターでは、去年南アルプスを会場に同様のイベントを行いましたが、より多くの人に集まってもらおうと市街地など3か所でイベントを企画しました。 開催日は、10月8日、9日の2日間で、20代から40代までの未婚の男女15人ずつを募集します。 2日間の参加は難しいという人のために、どちらか1日だけ選べるプランも設けました。 さんコン祭りは、2日間宿泊付きプランが1万5,000円、日帰りプランが3,000円からとなっています。 詳しくは いなし出会いサポートセンター 71-4071

-

長野県庁 インターンシップを受け入れ

長野県は、大学生のインターンシップを、22日から受け入れています。 このうち、上伊那地方事務所農政課は、信州大学農学部3年の吉川雅紀さんを受け入れました。 22日は、上伊那に適した米の品種について研究している伊那市美篶の伊那米総合試験地などを視察しました。 新潟県出身の吉川さんは、大学で農村開発学研究室に所属しています。 海外の貧困問題を農業の視点でどのように解決できるのかを学ぼうと、今回長野県庁のインターンシップに申し込みました。 初日の22日はこの地域での農業振興施策について視察しました。 伊那米総合試験地では、県の職員から「コシヒカリの品種と栽培方法を基準に、同じ条件で他の品種がどのように育っているかをみている」などと、説明をうけていました。 インターンシップは、26日までで果樹や畜産農家の訪問、若手職員との意見交換などを行う予定です。

-

27の会 獲れたての鮒の甘露煮を味わう

伊那市御園の住民有志でつくる27の会は、21日、収獲した鮒の甘露煮を味わいました。 21日は、会員11人が集まり、早朝に獲った鮒22キロほどを、泥を抜いて煮つけにしました。 27の会は、平均年齢70代前半の御園の住民有志14人でつくる会で、酒の肴にするための鮒を近くの田んぼで育てています。 今年5月に100匹の鮒を田んぼに放し、今朝収獲しました。 餌の量を増やしたことにより、目標としていた18キロを4キロ上回る22キロとれました。 小学生の頃は、天竜川で魚を獲っては煮て食べていたということで、27の会は昔を思い出しながら親睦を深めようと6年前に発足しました。 メンバーらは、出来立ての甘露煮を早速味わっていました。 甘露煮は、メンバー同士分けて持ち帰る他、地域の催しなどで一般の人にも提供するということです。

-

台風9号の被害報告なし

22日の上伊那地域は台風9号の影響が心配されましたが進路をそれ各自治体に被害の報告はありませんでした。 22日、午前7時42分に伊那市、箕輪町、南箕輪村に大雨洪水警報が出されました。 伊那市西箕輪羽広の果樹農家笠松悟さんは収穫作業を急いでいましたが台風の影響がなく安堵していました。 午後5時現在、JA上伊那のほか伊那市、箕輪町、南箕輪村の各自治体に被害の報告はないということです。 また警報は午後4時に解除されています。 交通機関は松本と新宿を結ぶ特急「あずさ」と「スーパーあずさ」上下線合わせて22本が運休となりましたがJR飯田線や高速バスは平常通り運行しました。 長野地方気象台では22日、正午から23日の正午までの24時間の降水量は南部の多いところで80ミリと予想していて土砂災害や河川の増水に注意するよう呼びかけています。

-

北原祐一さん バラの写真展

佐久市在住の写真家北原祐一さんのバラの写真展が、伊那市野かんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、北原さんが自宅の庭で育てたバラの写真およそ30点が展示されています。 北原さんは、2010年の第60回写真県展組写真の部で特選1席を受賞し、現在も同じタッチで作品を制作しています。 「バラの画家」と呼ばれフランスの宮廷などで活躍した画家ピエール・ジョセフ・ルドゥーテの作風に着想を得たということです。 北原さんのバラの写真展は23日(火)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場では、オリジナルのポットやポストカードなども販売しています。

-

大芝高原まつり 踊り・たらいレース・花火 賑わう

第31回大芝高原まつりが、20日に行われ、おまつりパレードやステージイベントなどで賑わいました。 大芝高原全体を使って、20のイベントが行われました。 メインストリートで行われたおまつりパレードには、学校や保育園、文化団体などから20団体、およそ1,100人が参加し、舞竹と呼ばれる鳴り物を手に、大芝高原音頭ニューバージョンの曲に合わせて踊りました。 大芝湖に設置された湖上ステージでは、19団体がダンスや太鼓を演奏しました。 夜の部のトワイライトステージでは、参加者がこの日の為に練習してきた成果を披露していました。 まつりを締めくくる花火大会では、66番組およそ900発が夜空に打ち上げられました。 なお、トワイライトステージの模様は、9月3日からご覧のチャンネルで放送します。

1512/(月)