-

伊那市行政改革大綱案を市長に答申

伊那市行政改革審議会はリニア開通後のまちづくりなどを盛り込んだ第3次伊那市行政改革大綱案をまとめ20日、白鳥孝市長に答申しました。 20日は上野山登会長らが市役所を訪れ白鳥市長に行政改革大綱案を答申しました。 大綱案は来年度から平成32年度までの行政改革の指針となるもので行政組織の効率化や協働の推進によるまちづくりなど67項目をあげています。 リニア開通後のまちづくりについては、広域的な連携を進め、具体的な拠点づくりを進めていくとしています。 保育事業については地域住民や民間事業者が参入する機会を作り出すことにより地域の実情にあった多様な保育ニーズに対応するとしています。 職員数については平成36年度を目標に平成26年度の1割減となる588人にするとしています。 白鳥市長は「行政改革は避けて通れない。答申に沿って改革を進めていきたい。」と話していました。 伊那市では行政改革大綱を今年度中に策定し来年度から実施していきたいとしています。

-

伊那小6年秋組が新「いいとこ百選」提案

民話について学習してきた伊那市の伊那小学校6年秋組は、新たないいとこ百選の選定や市の公式HPでの民話の紹介などを、18日、白鳥孝市長に提案しました。 この日は、白鳥市長が伊那小学校を訪れました。 秋組の児童は、4年生の時から人形劇に取り組んでいます。 その題材として長谷に伝わる民話「孝行猿」を選んだことから、民話について調べ始めました。 市民に聞き取りやアンケート調査を行ったり、民話が残る高遠小や長谷小、伊那西小の児童と交流するなどの活動も行ってきました。 活動の中で23年前の旧伊那市時代に選定されたまほらいないいとこ百選を参考にしました。 検討を重ね、民話を守り語り継いでいくための提案を市長に行うことにしました。 子どもたちの提案は、●高遠・長谷地域を含めた新たないいとこ百選を選定すること、●いいとこ百選について伊那市のHPに掲載すること●いいとこ百選を市報で紹介することの3つです。 はじめに白鳥市長は、新たないいとこ百選の選定は難しいとの回答を示しましたが、その後の意見交換で、「新しい百選については、合併10年を迎える今年考えてみたい。まずは、民話・伝説に絞って調べ冊子などにまとめてみるのはどうか」と提案しました。 子どもたちは、ジャンルごとにまとまっているのは調べやすいと賛成していました。 伊那小6年秋組は、卒業前の集大成としての民話人形劇の発表を、3月8日(火)午後7時から伊那文化会館で行います。

-

南ア防護柵設置から7年 開花植物増加

南アルプスのニホンジカの食害対策として防護柵を設置したエリアで、開花する高山植物の種類が増え始めていることが、18日伊那市役所で開かれた会議で報告されました。 この日は、南アルプス食害対策協議会が開かれました。 協議会は、南信森林管理署や信州大学農学部、長野県、伊那市など関係市町村で構成されています。 今年度の取り組みや研究の成果が報告されました。 信州大学農学部の渡邉修准教授は、「防護柵を設置してから7年経ち、去年から、ミヤマシシウドやミネウスユキソウなど開花する植物が増えた。」と報告しました。 また、柵内で、1年後から急激に回復したマルバダケブキについて、他の植物を生長させるため除去管理する実験の結果を報告しました。 それによると、マルバダケブキを除去した場所では、種類が増加したほか、群落の指標となるシナノキンバイも徐々に増加したということです。 協議会では、今後も引き続き対策や研究を行い、南アルプスの高山植物を保護していきたいとしています。

-

X線天文衛星「ひとみ」の打ち上げ パブリックビューイング

宇宙の成り立ちを解明するためのX線天文衛星「ひとみ」を搭載したロケットの打ち上げを大画面で見ようと17日、伊那市創造館でパブリックビューイングが行われました。 17日午後5時45分、X線天文衛星「ひとみ」を搭載したロケットが、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。 伊那市創造館には親子連れなど約40人が集まり、現地からインターネット回線でライブ中継されている打ち上げの様子を見守りました。 「ひとみ」と名づけられた天文衛星「ASTRO-H(アストロ エイチ)」は、目には見えない高温の光、X線を観測する望遠鏡を備えています。 X線を観測する事で、巨大ブラックホールはどのように成長したのかなど宇宙の成り立ちを調べるのが主な目的です。 発射から約14分後、ロケットから「ひとみ」が切り離されたとの情報が入ると会場から拍手が起きていました。 伊那市創造館でのパブリックビューイングは一昨年12月のはやぶさ2の打ち上げに続いて2回目です。

-

高遠城址公園の開花予想は4月5日、満開は4月10日

気象予報会社ウェザーニューズは、18日、全国の桜の名所の開花予想を発表しました。 それによりますと、高遠城址公園は、4月5日開花、満開は4月10日と予想しています。 18日の高遠城址公園です。 陽のあたる公園南側でも、まだ固いつぼみです。 ウェザーニューズでは、開花は去年と同じ日で平年より3日早い、4月5日と予想しています。 五分咲きは8日、満開が10日、散り始めが13日と予想しています。 ウェザーニューズによりますと、去年の12月から年明けにかけ記録的な暖かさとなりましたが、1月中旬から気温が下がったため全国的に開花時期に大きな影響はないという事です。

-

南箕輪の日 記念給食

今日2月18日は南箕輪村の日です。 村の日を記念して村内の保育園や小中学校、福祉施設などで昼食に統一の特別メニューが出されました。 このうち「南箕輪老人ホーム」では、唐木一直村長と村のイメージキャラクターまっくんが訪問し、施設の利用者と一緒に昼食を楽しみました。 村の日記念給食は今年で3年目です。 今年のメニューは、南箕輪小学校に伝わるレシピで作った「まっくんカレー」と村内で取れたほうれん草を使った「大豆と野菜のごまみそ和え」、村のりんごを使った「りんご煮」です。 南箕輪村が誕生したのは明治8年2月18日です。 村の日は、村民に郷土についての関心を高めてもらおうと、平成26年に制定されました。 村では、来年以降も記念給食を通して村のことを考えてもらいたいとしています。

-

カフェタイズ 福祉施設で出張カフェ

伊那市西町のカフェタイズは、福祉施設の利用者にワッフルやコーヒーを味わってもらおうと、14日、出張カフェを行いました。 14日は、カフェタイズのスタッフが伊那市東春近の特別養護老人ホームみのりの杜を訪れ、利用者とその家族にコーヒーやワッフルを提供しました。 施設で暮らすお年寄りにいつもとは違う雰囲気の中で食事を楽しんでもらおうと、初めて企画しました。 ワッフルは、利用者には無料で、家族には300円ほどで提供しました。 利用者は、家族との会話を楽しみながらカフェの雰囲気を満喫していました。 みのりの杜の髙坂達博施設長は、「普段外出できない方にも地域を感じてもらえるいい機会になったと思う」と話していました。

-

箕輪町教育大綱策定

箕輪町の教育や、学術・文化の振興に関する総合的な施策の基本方針となる町の教育大綱が策定されました。 17日は、箕輪町文化センターで総合教育会議が開かれ、教育大綱が承認されました。 町では、今年2月策定した箕輪町第5次振興計画に基づき、教育目標を追加した「町教育大綱」を定めました。 基本目標は「ふるさと箕輪を愛し、自ら人生を切り拓いていく人づくり」です。 目標達成に向け、●地域への愛着と誇りを育てる教育の推進●自己肯定感を持ち、創造的に生きていく教育の推進●社会とつながりをもち、学び続ける教育の推進の3つの基本方針に沿った施策を進めます。 白鳥政徳町長は、「教育のまちでありたいという思いは昔も今も変わらない。その中で事業を展開していきたい」と話していました。

-

箕輪町観光協会フォトコン 唐澤大助さん推薦

箕輪町観光協会のフォトコンテストの審査会が、17日、町役場で開かれ、最優秀賞の推薦には、箕輪町沢の唐澤大助さんの作品が選ばれました。 最優秀賞の推薦に選ばれた箕輪町沢の唐澤大助さんの作品「おさんぽ日和」です。 唐澤さんの作品は、南小河内の上の平城跡を撮影したもので園児が散歩するところをとらえたのどかさが評価されました。 フォトコンテストには、県内外の48人から129点の応募がありました。 この日は、箕輪町観光協会会長の白鳥政徳町長など9人が審査にあたりました。 今年は去年より作品点数は減りましたが、完成度が高く、光の使い方を工夫したものが多かったということです。 今年は、推薦を含む14点が入賞しました。 入賞作品はイベントやパンフレットなどで活用されます。

-

400人の受験生に春

県内の公立高校 前期選抜の合格発表が県内一斉に17日行なわれ上伊那の高校では400人の受験生に一足早い春が訪れました。 このうち南箕輪村の上伊那農業高校では午後1時に合格者の受験番号が張り出されると保護者が番号を確認していました。 多くの受験生は、それぞれの中学校で合否を確認したということです。 上伊那農業高校の前期選抜には、4学科合わせて155人が受験し募集人員ちょうどの80人が合格しました。 県内では68の高校で前期選抜が実施され6,934人が受験し4,216人が合格しました。 このうち上伊那では、7校で実施され639人が受験し400人が合格しました。 一般入試にあたる後期選抜は3月9日に行われることになっています。

-

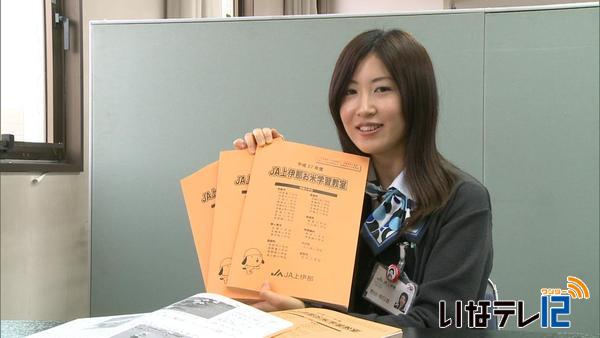

米作り学習成果まとめ冊子 完成

JA上伊那は、上伊那の27の小学校で行われた米作りの学習成果をまとめた冊子を1500部製作し、小学校や市町村の教育委員会に配布します。 17日は、JA上伊那の担当者が冊子「JA上伊那お米学習教室」の製作の経緯や取り組みについて、報道機関に発表しました。 JA上伊那では、平成8年から上伊那の小学校の5年生を対象に、米作りに関する授業の助成を行っています。 今年度は、27校、1417人分、およそ150万円を支援しました。 冊子は、その活動のまとめ、将来農作業の思い出を振り返ってもらおうと制作しているということです。 田植えや草とり、稲刈りなどを体験しての感想文や俳句が学校毎にまとめられています。 中には、TPP問題を学び「日本の米は、海外のもよりも品質が優れている。今後も国産米を食べ続けていきたいです」との感想もありました。 JA上伊那では、今後も農業を通じて地域と学校との関係を深め連携をしていきたいとしています。 問合せ JA上伊那総務企画部組織組合員課 電話0265-72-6224

-

マイナス金利 一般生活への影響は?

日本銀行はマイナス金利の政策をきのうから導入しました。 八十二銀行の林恒弘さんに、このマイナス金利が与える一般生活への影響について話を聞きました。 八十二銀行の林恒弘さんです。 林さんは、八十二銀行が開催する個別相談会やセミナーで相談員や講師を務め、マイナス金利が及ぼす影響について説明しています。 最初に、個人が銀行に預けている預貯金への影響については「一般の個人口座については、今の段階ではマイナス金利はおこらない」と話します。 しかし大口の法人口座については「一部の銀行で口座管理料をかける動きがある」と話します。 林さんは、デメリットとして「ATMの手数料や振り込み手数料のコストが上がりる可能性がある」と話し、メリットとしては「住宅ローンの金利が下がり、今までより低いコストで資金を借り入れる事ができる」と話します。 最後に、マイナス金利はいつまで続くのか、その見通しについては「通常であれば景気が回復する2~3年位が一つの目途になるが、マイナス金利を先行して実施しているヨーロッパの景気が回復していない現状をみると長期化する可能性も否定できない」と話していました。 八十二銀行伊那支店では、3月9日午後1時30分からマイナ金利に関する金融経済・資産運用セミナーを開催します。

-

絵画愛好家グループ「芽の会」展示会

伊那市の絵画愛好家グループ「芽の会」の洋画展示会が伊那市の伊那図書館で開かれています。 展示会では、芽の会のメンバーと指導に当たった前田博さんを加えた7人のアクリル画や油絵の作品が23点展示されています。 作品のテーマは自由で、それぞれが好きな題材を見つけて描いています。 芽の会は伊那公民館で行われていた絵画講座の受講者が、講座終了後も活動を続けたいと平成3年に発足しました。 発足当初からのメンバーは現在は在籍していませんが、その想いを引き継いだメンバーが今でも活動を続けています。 現在は60代から80代の6人が活動しています。 展示会は平成3年からほぼ毎年開催され、今回で24回目となります。 芽の会の展示会は21日日曜日まで伊那図書館で開かれています。

-

伊那市西町の市道小黒大坊線で倒木

17日午後3時50分ころ、伊那市西町の市道小黒大坊線で道路脇の木が倒れ、一時通行止めとなりました。 倒木があったのは、伊那市西町の市道小黒大坊線のイチハラフーズのおよそ30メートル西側です。 伊那市危機管理課によりますと、午後3時50分頃道路脇の枯れた木が電線に倒れかかったということです。 これによるけが人はいないということです。 現場は、およそ2時間にわたり通行止めとなりましたが、午後5時45分に解除されました。 また、中部電力伊那営業所によりますと、この影響で西町の一部で停電が発生しましたが、午後5時15分に復旧したということです。

-

天竜川水系で渓流釣り解禁

天竜川水系で16日から渓流釣りが解禁となり愛好家が早朝から釣りを楽しんでいました。 伊那市の小黒川で竿を下しているのは伊那市西箕輪の伊藤伸一さんです。 全日本釣りインストラクターを務めるなど、この道35年のベテランです。 17日は、朝3時に場所取りをして朝6時過ぎに竿を下しました。 しかし、数日前に降った雨の影響や水温が低かったことから伊藤さんでも釣りあげるのに一苦労です。 小沢川で、山梨から訪れた人に話を聞いて見ると、釣れたのは3人で1匹のみでした。 再び竿を下しますが30分ほどで、引きあげていきました。 天竜川漁業協同組合では、解禁に向け5日にアマゴの成魚100匹、80キロを小黒川などに放流しました。 天竜川漁協では「水温が17度以上になると魚の動きが活発になり釣果が期待できる。マナーを守り釣りを楽しんでもらいたいです」と話していました。

-

保育園入園準備品販売会

障害者社会就労支援施設の利用者が保育園入園準備品として製作した手さげかばんや弁当袋などの販売会が伊那市役所で16日、開かれました。 上伊那4つの障害者社会就労支援施設が工賃アップにつなげようと去年から販売会を開いています。 各施設では去年12月に材料を仕入れ、利用者が製作に取り組みました。 販売したのは、手さげかばんに着替え袋、弁当袋などで、どれも伊那市の公立保育園指定の仕様になっています。 この他に、テッシュ入れや雑巾なども販売しています。 布の柄は子供たちに喜んでもらえるものを選んだということです。 16日は、入園前の子どもを連れた母親たちが、気に入った商品を購入していました。 値段は、コップ入れや弁当袋が300円、手さげ袋が1600円からとなっています。 販売会は、17日と24日にも午前10時から午後1時まで伊那市役所で開かれます。

-

伊那市の農家民泊受け入れ好調

伊那市観光協会が小中学校の教育旅行や海外の学生などの受け入れを行っている農家民泊が好調です。 伊那市観光協会では、若い人たちに伊那の自然や文化に触れてもらおうと平成24年度から農家民泊を行っています。 今年度は、初めて修学旅行の中学生を受け入れた他、海外からの学生や家族の受け入れにも力を入れています。 国内の小中学校は、15日までに5校700人が訪れていて、昨年度より2校400人増となっています。 ニュージーランドや中国、台湾など海外からの受け入れは155人増で、合わせて555人増となっています。 伊那市観光協会のアンケート調査の結果から、水や食事が美味しく、受け入れ農家の人たちが親切にしてくれることなどが増加の要因だということす。 伊那市の農家民泊は、安心安全を重視していて受け入れ農家は県の簡易宿舎の許可を得ているのが特徴です。 現在は、市内の37軒が登録しています。 伊那市平沢で農家民泊の受け入れをしている是石里美さんは、「多くの方に受け入れて欲しいです」と話していました。 伊那市観光協会では、農家民泊のDVDを制作し、誘客に力を入れていく考えです。

-

確定申告 全国一斉にはじまる

16日から、全国一斉に平成27年分の確定申告の受付が始まりました。 伊那税務署の申告会場となっている伊那市のいなっせには多くの人が訪れ、申告の手続きを行っていました。 確定申告は、自営業や給料が2千万円を超える人などが対象となります。 毎年いなっせが確定申告の会場となっていて、伊那税務署の職員などスタッフ10人と税理士2人を配置して対応しています。 いなっせは連日込み合うため、伊那税務署ではインターネットを使った申告書の作成を呼びかけています。 平成27年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月15日までです。

-

信州大学農学系長に新たに藤田智之さん選出

南箕輪村の信州大学学術研究院農学系長の選挙が15日に行われ、藤田智之教授が新しい農学系長に選出されました。 この日は、信大農学部で藤田教授が記者会見を開きました。 藤田さんは現在56歳です。 岡山県出身で、現在は伊那市西春近に住んでいます。 昭和59年3月に広島大学大学院修士課程を修了。 兵庫県の民間企業に7年間務め、その後大阪府立大学農学部の助教授となりました。 平成18年から信大農学部で教授を務め、食品化学と天然物有機化学を研究しています。 現在の中村宗一郎農学系長が去年10月1日に信州大学の理事に選任されたことから3月31日付けで辞任することにより選挙が行われ、選任されました。 藤田さんの農学系長の任期は、今年の4月1日から平成31年3月31日までです。

-

フランス人シェフがジビエ料理講習

伊那市で10日、フランスのシェフによるジビエ料理講習会が開かれました。 講習会はりんごを使った酒づくりなどに取り組んでいるASTTALシードルクラブが開いたもので 会場には飲食店経営者など30人ほどが集まりました。 講師を務めたのはフランスのシェフで日本にも10年以上住んでいたフィリップ・エネさんです。 シードルクラブのメンバーがフィリップさんに料理を教わったことが縁で講演会がひらかれ鹿肉を使った料理が紹介されました。 フィリップさんは「調理は素材を生かし安全性を重視している」と話していました。 シードルクラブでは「鹿肉は伊那谷の自然が育んだ食材です。流通から加工、調理方法などその活用を考えていきたいです。」と話していました。

-

伊那市の旧井澤家住宅で雛人形の展示

伊那市西町の旧井澤家住宅で江戸時代から現代まで様々な雛人形を展示する第10回ひな祭りが、15日から始まりました。 江戸時代の押絵雛、今では残っているのが珍しいとされる大正、昭和時代の御殿雛など会場にはつるし雛68点、段飾り4点など、様々な時代の雛人形が展示されています。 旧井澤家住宅を管理している伊那部宿を考える会に寄贈されたもので、平成18年から毎年展示しています。 地元住民から去年寄贈され今回初公開の内裏雛です。 昭和5年に男の子が誕生した家に贈られたもので、西町区誌によると、昔は男の子にも雛人形を贈って祝ったという事です。 今年は平成元年に購入したという雛飾りも展示されました。 雛人形の展示は来月3日までです。 期間中のイベントとして28日(日)には雅楽の演奏会、来月2日と3日には無料の甘酒の振る舞いが予定されています。

-

信大生と白鳥市長が農林業について意見交換

南箕輪村の信大農学部の学生と伊那市の白鳥孝市長との談話会が15日に開かれ、地域の農林業について意見を交わしました。 信大農学部の学生15人と白鳥市長が意見を交わしました。 景観について研究している学生からは伊那市の景観づくりについて質問がありました。 白鳥市長は「木曽から伊那へ権兵衛トンネルを抜けた後に見える風景をよりよくするため、電柱の移動を考えている」と答えました。 雑穀の研究を行っている学生からはアマランサスのPRについて質問があり「新宿高野や銀座NAGANOなどで伊那の情報を発信しているので、商品開発したものをPRできる場所がある事を知っておいてもらいたい」と話していました。 学生からゼミで取り組んでいる研究内容の報告もありました。 意見交換は今年で3回目で、これまで信大生は誰でも参加できる自由参加でしたが、より内容の濃いディスカッションをしようと今年はゼミに所属している学生を対象に開かれました。

-

保育園児が地域の人たち招き感謝祭

保育園児が日頃お世話になっている地域の人たちに歌などを聞いてもらう感謝祭が12日、伊那市の上の原保育園で開かれました。 感謝祭では園児が歌を歌ったほかフラフープやコマ回しなどを披露しました。 招かれたのは地域住民でつくる上の原保育園を育てる会会員などおよそ20人です。 会員らは園児とともに野菜を作ったり読み聞かせなどを行ってきました。 感謝祭に招かれた住民らは、「園児のみなさんに元気をもらうことができました。これからも地域ぐるみで子どもたちを育てる手伝いをしていきたいです。」と話していました。

-

全国植樹祭をPR 木製地球儀リレー

6月の全国植樹祭をPRする「木製地球儀」のリレーセレモニーが15日、伊那市役所で開かれました。 15日は、上伊那地方事務所の青木一男所長から伊那市の白鳥孝市長に全国植樹祭のシンボルの「木製地球儀」が手渡されました。 これは、平成13年に山梨県で開かれた全国植樹祭の時に新たな植樹祭の歴史を築く象徴として作られました。 地球儀はケヤキやナラ、ヒノキで作られ、重さはおよそ15キロとなっています。 昨年の5月から県内を巡回していて、市役所には26日まで展示される予定です。 白鳥市長は「森に触れ、樹木に感謝する精神にのっとり上伊那の豊かな自然を守っていきたい」と話していました。 全国植樹祭は、6月5日に行われ、伊那市の鳩吹公園では、ナラやモミジ、ヤマザクラの植樹が行われる予定です。

-

伊那市民憲章検討結果答申

伊那市民憲章策定委員会は、「美しい自然を愛し、住みよい環境を守る」などとする伊那市民憲章の案を白鳥孝市長に15日答申しました。 15日は策定委員会の井上康良委員長らが市役所を訪れ、市民憲章の検討結果を答申しました。 市民憲章は、前文、本文、後文で構成されています。 本文では「美しい自然を愛し、住みよい環境を守る」や「歴史と文化を大切にし、心豊かな人を育む」、「人のつながりを大切にし、思いやりの輪を広げる」などとしています。 合併10年を迎えるにあたり、市民の郷土愛を高め、さらなる一体感の醸成を目指していこうと、つくられました。 市では市報などで広く周知を図るとともに4月1日より市民憲章の運用を始めたいとしています。

-

伊那フィルハーモニー交響楽団 校歌の録音終了

伊那フィルハーモニー交響楽団が、創立30周年記念事業として去年から進めてきた市内すべての小中学校の校歌の録音作業が14日に終了しました。 3月6日にはお披露目会を開き学校と合同で校歌の演奏を披露する事になっています。 14日は伊那北小学校など6校の校歌の録音が伊那市のいなっせ6階ホールで行われました。 本番前の練習では学校の教諭の歌に合わせて演奏し、歌詞をききながらイメージを膨らませました。 伊那フィルハーモニー交響楽団は1985年、昭和60年に発足し、去年創立30周年を迎えました。 校歌の録音はCDにして学校に配布するためのもので、去年2回行い、今日、最終日となりました。 これまで小学校15校、中学校6校の市内すべての小中学校の校歌の伴奏をオーケストラ版に編曲し録音を行ってきました。 校歌を録音したCDは来月10日から各学校に配布される予定です。 また、来月6日には、市内11校の児童、生徒とともに校歌を演奏する「校歌お披露目会」を開く事になっています。

-

最高気温4月中旬並みの17.7度 今年最高

14日の伊那地域の最高気温は4月中旬並みの17.7度で、今年一番の暖かさとなりました。 長野地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧と南からの湿った暖かい空気の影響で、伊那地域は13日から雨となり、最高気温も17.7度と4月中旬並みとなりました。 15日以降は冬型の気圧配置に戻り、気温も平年並みに戻るという事です。

-

伊那市の境区応急手当普及員会が初の体験型講習会

火傷や骨折など大けがをした際の応急手当の方法を指導している伊那市境区の応急手当普及員会は、災害時に備え地域住民を対象にした体験型講習会を14日に初めて開きました。 境区の組長58人と区の役員が参加し、骨折した際の固定方法や止血方法など応急手当ての講習を受けました。 去年9月に発足した「境区応急手当普及員会」が初めて企画したものです。 これまで上伊那広域消防本部の応急手当普及員として個別に活動してきましたが、今回初めて区の組長を対象にした講習会を企画しました。 講習会は地域のリーダーに正しい状況判断能力や対応力を身につけてもらい災害に備えようと開かれました。 この他、正しく情報を伝えるための伝言ゲームなども行いました。 境区には507世帯約2千人が暮らしているという事です。 普及員会では、今後、全ての区民が参加できるよう、組ごとに普通救命講習会などを開いていく計画です。

-

村の日に合わせ功労者5人を表彰

2月18日の南箕輪村の日に合わせ、村は地方自治などに功績のあった5人を表彰しました。 表彰されたのは、6期22年村議会議員を務めた久保村義輝さん 2期8年村議会議員を務めた山口守夫さん 教育委員を8年そのうち5年は委員長を務めた清水篤彦さん 村選挙管理委員を12年そのうち4年は委員長を務めた平沢三郎さん 村固定資産評価審査委員を15年務めた向山實直さんの5人です。 欠席した向山さんを除く4人に唐木一直村長が表彰状を手渡しました。 唐木村長は、「みなさんが築きあげてきたことを引き継ぎ、さらに充実させて住みよい村にしていきたい。今後も指導をお願いします」と感謝しました。 受賞者を代表して久保村さんは、「今後も村民の1人として、また縁を結んでいる個人や団体の一員として村の発展のために尽力したい」と話していました。 この他に、美化活動や寄付などを行った25の個人や団体に感謝状が送られました。 村は、これまで文化の日に表彰式を行ってきましたが、南箕輪村の日にあわせて実施するのがふさわしいとして、今年度から日程を変更しています。

-

3月9日部分日食 安全に観察を

太陽の4分の1が欠けて見える部分日食が、3月9日にあります。 伊那天文ボランティアすばる星の会代表の野口輝雄さんは、安全に観察や撮影をしてもらおうとガイド冊子を作成しました。 冊子は、A4サイズのカラーと白黒の2種類で、太陽の観察方法やカメラを使っての撮影方法などが12ページにわたり紹介されています。 月や彗星の観察とは違い、太陽の観察は間違った方法で行うと視力の低下や失明の恐れがあるとされています。 小学校の理科の教員だった野口さんは、長年にわたり太陽の黒点の観察を行っていて、その危険性を把握していることから今回ガイド冊子を作成しました。 冊子は、カラー版が300円、白黒版が200円で、それぞれ50部限定となっています。 平成24年の金環日食以来となる太陽の天体ショーは、来月9日午前10時12分ごろから始まります。 連絡先 野口さん 携帯 090-8568-1948 FAX 74-7462 メール fdsfde@air.ocn.ne.jp

911/(日)