-

上伊那各地で節分行事

3日は節分です。各地で節分の行事が行われました。 このうち南箕輪村沢尻の恩徳寺では大護摩祈祷と福豆まきが行われました。 毎年恒例の節分会は厄除けや家内安全、商売繁盛などを願う人達が訪れ午前6時から午後5時まで8回行われました。 正午の祈祷では、およそ80人が本堂に入りました。 祈祷が始まると護摩がたかれ、参拝者は手持ちバッグなどを差し出し燃え上がる炎にかざしてご利益を求めていました。 祈祷の後には恒例の福豆まきが行われました。 恩徳寺では、「鬼でも改心すれば仏になれる」とした成田山の教えにより「福は内」しか言わないのが習わしだということです。 升を持った厄年の人たちが、福豆や銀杏などをまくと集まった人たちは福を招き入れようと一斉に拾い集めていました。 訪れたある人は「今年一年、家族が健康で平和な年であってほしいです」と話していました。

-

しんわの丘でバラの剪定作業

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは今シーズンに備えて剪定作業が行われています。 しんわの丘ローズガーデンは、伊那市振興公社が管理していて2日も、朝から職員が作業をしていました。 剪定作業は、去年12月から始まっていて9千平方メートルの園内に172種類、およそ2100本あるバラを一本一本剪定していきます。 新しい芽を活かしながら満遍なく光が入るように、また風通しをよくすることで病気になりにくくするために、この時期の剪定は大切だということです。 しんわの丘は平地に比べ風が強く、冬は特に冷え込むということで、つるバラなどは寒さを防ぐため風よけネットやビニールなどで覆うなどの対策をしています。 園内では、今年のバラまつりに向け、車椅子用のスロープや休憩所などの整備も進められています。 しんわの丘ローズガーデンは、高遠町に事業所がある伸和コントロールズ株式会社が社会貢献事業として平成16年に整備しました。 毎年6月と9月に、バラまつりが行われていて、地元や県内外から敷地一帯に咲くバラを見に多くの人が訪れています。 伊那市振興公社では「今年も綺麗な花を咲かせてくれる。楽しみにしてほしい」と話していました。 バラの剪定作業は2月いっぱい行われます。

-

保育園入園準備品の製作

障害者就社会就労支援施設の利用者が保育園入園準備品として製作した、手さげかばんや弁当袋などの販売会が伊那市役所で2月に開かれます。 上伊那4つの障害者社会お就労支援施設が、工賃アップにつなげようと去年から販売会を開いています。 このうち伊那市の輪っこはうす・コスモスの家では、去年12月に材料を仕入れ、利用者が製作に取り組んでいます。 販売するのは、手さげかばんに、着替え袋、弁当袋など5種類で、どれも伊那市の公立保育園指定の仕様になっています。 デザインは、子ども達に喜んでもらえるものを選んだということです。 2日は、利用者がミシンを使って縫ったり、袋にヒモを通す作業をしていました。 輪っこはうす・コスモスの家によると、去年購入した人たちからは「物がしっかりしていて良い」と好評だったということです。 値段は、弁当袋やコップ袋が300円、手さげかばんが1600円からとなっています。 販売会は、2月16日・17日・24日の午前10時から午後1時まで伊那市役所の多目的ホール前で開かれることになっています。

-

伊那市地区・地域社協 研修会

地区・地域社会福祉協議会の役員を対象にした研修会が2日伊那市役所で開かれ、地域社協の活動が報告されました。 研修会は、地域福祉活動の必要性を理解してもらおうと、伊那市社会福祉協議会が開いたものです。 この日は2つの地区の代表者が活動の報告をしました。 このうち、美篶笠原地区地域社協の桜井準会長は、平成26年から取り組んでいる「あったかご近所ネット」について話しました。 あったかご近所ネットは、日常生活で手助けを必要としている人に代わって近所の住民がボランティアを行うもので、笠原地区では「雪かき」をテーマに活動してきました。 課題として、1軒の家の敷地面積が広く人の力では手が行き渡らないことや、ボランティアが日中は仕事に行っていることなどが挙げられました。 取り組みの中で、除雪範囲を決めたり、区のトラクター組合に協力を依頼するなどして課題解決に至ったということです。 区内には、去年12月1日現在108世帯が暮らしていて、このうち36世帯が高齢者で齢化率は42.7%となっています。 桜井会長は「小さなことでも1つ1つ丁寧に対応し、住みよい地域づくりに貢献できるよう今後も続けていきたい」と話していました。

-

あんどんの灯りの中で地元の昔話聞く

昔なつかしい、あんどんの灯りの中で地元に伝わる昔話を聞く催しが31日箕輪町の郷土博物館で開かれました。 この催しは昔の雰囲気が残る郷土博物館の一室で箕輪町の昔話を楽しんでもらおうと開かれたものです。 昔話をしたのは地元の読み聞かせグループせせらぎ会のメンバーです。 メンバーは手作りの紙芝居を使って松島区に伝わる竜宮塚という話をしました。 竜宮塚は「竜宮につながるといわれている穴に椀や膳を貸して欲しいと頼むと翌日にはそれが届いた」という昔話です。 会場にはおよそ40人が集まり地元に伝わる昔話に耳を傾けていました。

-

美篶小学校 昔の道具や人々の暮らし学ぶ

社会科の授業で昔の人々の暮らしについて学習している伊那市の美篶小学校の児童は、2日校内の資料館で、地域の人から昔の道具の使い方を教わりました。 この日は、美篶小学校の3年生が、資料館運営委員会の委員から昔の道具の使い方について話を聞きました。 資料館の2階には、昭和20年代の食卓を再現した囲炉裏があり、委員は「昔は1つの食卓を大人数の家族で囲んで、食事は箱膳(はこぜん)に入っていた」と説明していました。 他にはアイロンの歴史を聞きました。 資料館には、明治から昭和にかけて使われていたアイロンがあります。 電気が無かった時代、炭を入れて温めて使っていた炭火アイロンや、火鉢の中に入れて熱し、襟や袖口などのシワを伸ばすのに使っていた焼鏝(やきごて)の話を聞きました。 ある児童は「今と昔の暮らしの違いを祖父母や近所の人にも聞いてみたい」と話していました。

-

市民参加型の街づくり NPO勉強会

市民参加型の街づくり勉強会「初めてのNPO講座」が30日伊那市で開かれました。 勉強会は地域活性化策として法人格を持つ民間団体が必要だとして伊那市議会政和会が政務調査費を活用して開いたものです。 講師は長野県NPOセンター事務局長の山室秀俊さんが務めNPO法人の仕組みなどについて話しをしました。 山室さんはNPO法人設立の要件として「志を同じくする10人の仲間を集めることが重要だ。 法人格を得ることで社会的信用が高まる」と話していました。 政和会では地方創生が叫ばれるなか地域活性化の事業に民間感覚で取り組んでいきたいとしています。

-

節分を前にみはらしファームで豆まきイベント

3日の節分を前に、伊那市西箕輪のみはらしファームで豆まきイベントが31日行われ、多くの人でにぎわいました。 特設ステージには、赤鬼・青鬼のほかに地震や台風、インフルエンザの鬼が登場しました。 この行事は、みはらしファームが開園した平成11年から行われています。 鬼を退治しようと、「みはらし太郎」やみはらしファームで採れる果物に扮した「味覚狩り軍団」が駆けつけました。 訪れた人たちは、西箕輪産の大豆を投げ、鬼を退治していました。 続いて行われた福豆まきでは、年男がいちご園の入園券やみはらしの湯の入浴券入りの豆やお菓子などをまき、訪れた人たちが必死に手を伸ばしていました。 みはらしファームでは、「今年は災害のない穏やかな一年になり、多くの人に施設を訪れてほしい」と話していました。

-

箕輪町第5次振興計画案 可決

1日箕輪町議会臨時会が開かれ、来年度から10年間の街づくりの基本方針などを示す、第5次振興計画案が全会一致で可決しました。 第5次振興計画は、来年度から2025年度までの10年間の街づくりの基本方針を示したもので、町の総合計画として初めて人口減少を想定しています。 人口減少時代に向けて、健康寿命の延伸や地域の絆の再生、移住定住の促進などを重点プロジェクトとしています。 議員からは「振興計画とリンクする事業計画を示してほしい」と質問が出されました。 白鳥政徳町長は「来年度実施の事業については来年度当初予算案で示し、それ以外は個別事業毎に、5年分を来年度中に示したい」と答えていました。 第5次振興計画案は、採決の結果、全会一致で可決しました。

-

小学校の様子 写真紙芝居で紹介

箕輪町では、今年度から年長児に見てもらいうと小学校での生活の流れを写真で紹介する紙芝居を制作しました。 写真紙芝居「わくわく、どきどき、もうすぐいちねんせい」は、箕輪町教育委員会が小学校への円滑な入学を目的に初めてつくりました。 紙芝居は、小学校での一日の流れを登校や朝の会、授業、休み時間で構成し、全部で12場面を紹介しています。 教育委員会ではこの紙芝居を2組つくり、町内の8つの園を巡回させ園児たちに小学校での生活をイメージしてもらいたいとしています。 1日は沢保育園で紙芝居が披露され、保育士は「小学生になると送り迎えがなくなり、歩いて学校に行かなければなりません。車に気を付け寄り道をしないようにしてください」と注意を呼び掛けていました。 山﨑文子園長は「4月まであと2か月、よりスムーズに学校生活になじんでもらいたい」と話していました。

-

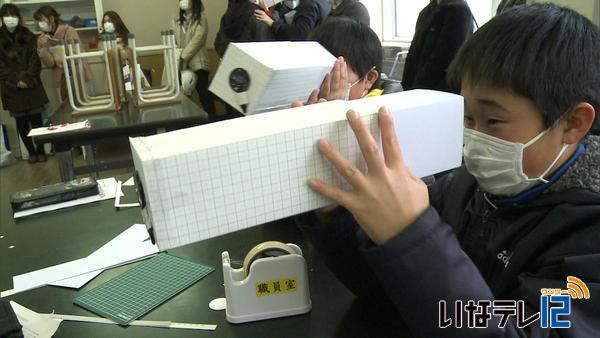

伊那市の春富中学校で6年生の児童が体験学習

4月に春富中学校に入学予定の小学6年生を対象にした体験学習が1日に行われました。 理科の体験授業です。 6年生が春富中学校の教諭の授業を受けました。 この日は4月に入学予定の富県小、東春近小、西春近北小、西春近南小の児童155人が訪れ、国語や数学、理科など希望する科目の授業を受けました。 理科の授業では、虫眼鏡を使い、昔のカメラの原理を学びました。 不透明なビニールをかぶせた筒を作り、その上に虫眼鏡を乗せた筒をかぶせます。 これを覗きこむと、虫眼鏡を通った光が屈折し筒の中のビニールに映像が投影されます。 中学生によるオリエンテーションでは、1年生の学級長会のメンバーが学校生活について説明しました。 来月は、自転車通学を予定している新入生を対象に、交通指導を実施する予定です。

-

ジュニアオープンバドミントンフェスティバル

小学生から高校生までが参加し技術を競うジュニアオープンバドミントンフェスティバルが31日、伊那市の伊那市民体育館で開かれました。 バドミントンフェスティバルは上伊那での競技人口の拡大や技術力の向上を図ろうと上伊那スポーツ振興協議会が開いたものです。小学生から高校生までおよそ150人が集まり実力別にAクラス、Bクラスに別れて試合が行われました。 クラス分けは自己申告で行われたことから普段は見られない小学生と中学生の対戦もありました。 フェスティバルには全国大会に出たこともある選手も出場しその実力を発揮していました。 また協賛として地元のカムイスポーツ伊那店も運営にかかわりガット張りのサービスを行っていました。 上伊那スポーツ振興協議会では「様々な年代の選手が集まることで進路決定の参考にもなる」と 話していました。

-

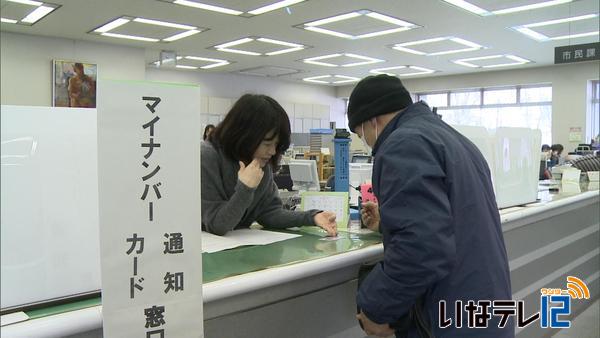

伊那市役所で個人番号カードの交付始まる

マイナンバーが記載された個人番号カードの交付が1日から伊那市役所の専用窓口で始まりました。 午前8時30分から交付が始まり早速受け取りに来る人の姿が見られました。 伊那市役所では、1階市民課の専用窓口で1日から個人番号カードの交付を始めました。 カードは通知カードに同封されていた申請書を使って事前に郵送で申し込んだ人に交付されます。 ICチップがついていて、コンビニエンスストアでの印鑑登録証明書や住民票の写しなどの証明書発行サービスは来月から始まります。 伊那市では1月12日現在1,623人から申請があったという事です。 箕輪町、南箕輪村でも交付が始まっていて、これまでに、箕輪町では617人、南箕輪村では359人から申請があったという事です。 受け取る際には、運転免許証など本人確認ができるものが必要です。 伊那市では、スムーズに受け取るために、申請後、交付の準備が整った事を知らせる通知書が届いたら、内容をよく読んで必要書類をそろえて窓口に来てほしいと呼びかけています。

-

伊駒アルプスロードについて国土交通大臣が意見

長野県は1日国道153号バイパス伊駒アルプスロードの整備について環境の保全上重要と考えられる区域はその影響を回避するよう県知事に求める意見が国土交通大臣から届いたと発表しました。 意見は県が公表した伊駒アルプスロードの環境影響評価を記した計画段階環境配慮書に対し出されたものです。 1月27日付けで国土交通大臣から県知事あてで意見が届きました。 意見では学校や病院がある地域、重要な動物の生息地などについて事業の影響を回避または極力低減するよう求めています。 伊駒アルプスロードは駒ヶ根市から伊那市青島までのおよそ11キロを計画していて県では住民や国の意見をもとにルート帯を決定するとしています。

-

車が重機に衝突 ブラジル男性2人重傷

伊那市福島の竜東線で31日午前1時40分頃、普通乗用車が単独事故を起こしブラジル国籍の運転手と同乗していた男性2人が大ケガを負いました。 伊那警察署の発表によりますと事故は竜東線を伊那市から箕輪町方面に進行中、進路右側の工事区間に設置されたフェンスを突き破り止めてあった重機に衝突し道路の外に飛び出したものです。 大ケガしたのはいずれも箕輪町に住む39歳と53歳のブラジル国籍の男性です。 運転していた39歳の男性は外傷性くも膜下出血など、また同乗していた53歳の男性は腹腔内出血などを負い伊那市内の病院に運ばれましたが、いずれも重傷です。 事故の原因については伊那署で調べを進めています。

-

三峰川みらい会議が伐採作業

河川環境の整備に取り組む三峰川みらい会議は、三峰川河川敷に生えた木の伐採作業を31日行いました。 31日はみらい会議の会員や一般30人が、伊那市東春近の榛原河川公園付近の中州で木の伐採作業をしました。 三峰川みらい会議は、河川の環境保全の必要性を広く知ってもらおうと、年に1度一般にも呼びかけ整備作業を行っています。 伐採した木は、参加者が持ち帰ることができ、薪ストーブの燃料などに使われるということです。 三峰川みらい会議では、3,4年かけて計画的にこの場所を整備していきたいとしています。

-

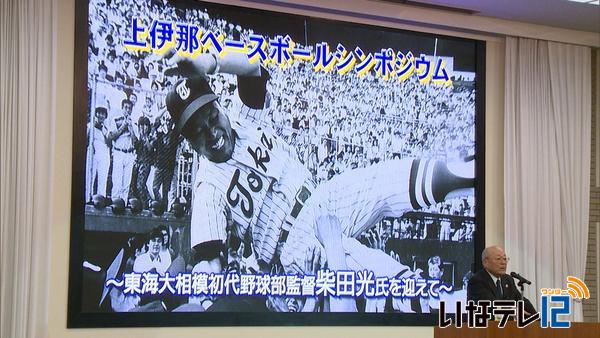

東海大相模高校初代野球部監督 柴田光さんが講演

上伊那ベースボールシンポジウムが31日伊那市で開かれ東海大相模高校野球部の初代監督で講師を務めた柴田光さんが監督時代のことなどについて話をしました。 現在73歳の柴田さんは伊那市西春近出身で、赤穂高校野球部時代には甲子園出場を果たしています。 東海大相模野球部の初代監督を務めたのち東海大浦安高校に移り監督としても甲子園に出場しています。 講演で柴田さんは野球部監督時代のことなどについて話しをしました。 上伊那ベースボールシンポジウムは伊那ケーブルテレビなどでつくる実行委員会が開いたもので会場にはおよそ250人が集まりました。 質疑応答では現役の野球部生徒が「どうすれば甲子園に行くことができますか」と質問しました。 柴田さんは「チーム全員でがんばることが大事。チャンスをものにするという気持ちを持って練習に取り組んでほしい。」と答えていました。 シンポジウムではほかに「上伊那ベースボールの明日」をテーマにパネルディスカッションが行われました。 上伊那ベースボールシンポジウムの様子は2月20日午前7時半から伊那ケーブルテレビ121チャンネルで放送します。

-

米政策見直しに向けた取り組み説明

伊那市農業振興センター運営委員会が26日、伊那市役所で開かれ米の生産調整の見直しに向けた取り組みについて説明がありました。 国は平成30年度を目処に行政による生産数量目標の配分に頼らず米が生産できるように政策を見直します。 農家が需要に応じて生産、販売を自ら決められるようにすることで農業経営の自由度の拡大を目指します。 26日は農林水産省関東農政局長野支局の平栗英男さんが米政策の見直しについて話しをしました。 平栗さんは「米の需給、価格の安定を図るためには各産地で売れ残りが発生しないよう需要に応じた生産を進めることが基本であり地域で実効ある需給調整を行っていくことが重要だ」と話していました。 会場にはおよそ100人の農家や農業関係者が集まり米政策見直しの話しに耳をかたむけていました。

-

上伊那教育会 研究発表会

郷土の自然や歴史などについて発表する上伊那教育会の研究発表会が伊那市のいなっせと創造館の2会場で30日、開かれました。 30日は、自然の部と人文の部に分かれ上伊那地方の小中学校の教諭が研究成果を発表しました。 上伊那教育会では地域の歴史や自然についてまとめた上伊那誌が発刊から50年以上経ち自然編では現状にそぐわない内容がでてきていることから平成29年度に改訂増補版を刊行するとしています。 いなっせで行われた自然の部では、増補版の刊行に向けて調査している6部門が発表しました。 仙丈ヶ岳と塩見岳周辺の植物について調査した富県小学校の西村新介教諭は「尾根の厳しい所にコケモモやクロマメノキなどの生息が確認できた。野生動物の被害が目立つにも関わらず高山の岩場を中心に生き残っているものが多い」と話しました。 他に、野鳥について調査した箕輪中学校の大木島学教諭は、「小仙丈ヶ岳でライチョウを確認した。ライチョウがテリトリーを構えるのに十分なハイマツ帯が広がっていて数ペアの生息が可能だ」と話していました。 30日は、教育関係者などおよそ70人が訪れ研究結果の発表に耳を傾けていました。 上伊那教育会では平成29年度の改訂増補版の刊行に合わせてホームページにも掲載していくとしています。

-

ニュージーランドの大学生が農家民泊

ニュージーランドの大学生が28日から農家民泊で伊那市を訪れています。 大学生達は4泊5日の日程で滞在し地域交流を通して日本の文化に触れます。 29日の午後6時過ぎニュージーランドの大学生30人が伊那市役所に到着しました。 日本政府が進める青少年交流事業の一環で訪れたもので、伊那市で農家民泊をして日本の文化に触れます。 教育旅行に力を入れている伊那市観光協会では、初めてニュージーランドからの訪問団を受け入れました。 大学生達は、グループに分かれて、受け入れ農家の家に向かいました。 伊那市平沢の是石里美さん宅には4人が宿泊します。 是石さんは3年前から農家民泊を受け入れていて毎回交流を楽しみにしているということです。 だんごとお茶で訪れた大学生をもてなしていました。 大学生は少しの日本語しか話せないため是石さんはタブレットの翻訳機能を使って会話をしていました。 夕食には、しゃぶしゃぶにふりかけご飯、切り干し大根などが振る舞われ大学生からは好評でした. 一夜明けた30日は、2軒の受け入れ農家が近所の公民館に集まりました。 女子大生達は浴衣を着つけてもらいました。 この後つきたての餅をみんなで丸め、きな粉やごまなどで味わいました。 ニュージーランドの大学生は2月1日まで伊那市に滞在する予定で、あすは、ボランティア活動や豆腐作り体験などを行う計画です。

-

伊那北高校理数科課題研究発表会

伊那市の伊那北高校理数科の課題研究発表会が30日同窓会館で開かれました。 30日は伊那北高校理数科の2年生39人が8つのグループに分かれ、去年4月から取り組んできた研究の成果を発表しました。 あるグループは、紙飛行機の飛距離についての研究を発表しました。 生徒たちは、同じ大きさ・同じ折り方で、より遠くに飛ぶ条件を調べました。 実験の結果、紙の重さによって決まることが分かり、今回の条件では「紙が約4.36グラムの時にもっとも飛距離が伸び、理想飛行距離は約8.8メートルだ」と結論づけていました。 生徒は、「予想していなかった結果が得られて驚いた。実際に確かめてみることが大切だと身を持って知ることができた」と話していました。 発表会には、在校生や保護者、一般などおよそ200人が訪れ生徒の発表に耳を傾けていました。

-

劇団「歩」が2月に初の松本公演

箕輪町文化センター付属劇団「歩」は、来月6日と7日に初めての松本公演を松本市のピカデリーホールで行います。 29日は、箕輪町の産業会館で公演に向け稽古が行われました。 松本で披露するのは、去年7月の第10回定期公演で上演した「あの、愛の一群たち」です。 主人公の中年の女性が15年ぶりに故郷に帰り、古い郷土資料館を訪れます そこで精神病院を抜け出してきたという若い女とその姉夫婦に出会い、3人の女たちの過去があぶりだされていくというストーリーです。 去年7月の定期公演を、松本市で活動する劇団員や、ピカデリーホールの支配人などが鑑賞していて、「ぜひ松本でも公演をしてほしい」と声がかかったということです。 稽古は今年に入ってからほぼ毎日行われ、団員は演技に磨きをかけています。 演出を担当する飯島岱(たかし)さんは、「実力のあるメンバーが集まっている」と初の松本公演に意気込んでいます。 劇団歩の松本公演は、2月6日の午後7時からと7日の午後4時から、松本市のピカデリーホールで行われます。

-

伊那少年サッカースクールがフットサルの県大会に出場

伊那市内の小学生が所属する伊那少年サッカースクールは、2月7日に長野市で開かれるフットサルの県大会で、4年生以下の部と5年生以下の部に出場します。 30日は大会に向け、伊那市民体育館メインアリーナで練習をしました。 伊那少年サッカースクールは、市内の小学生およそ70人が所属しています。 11日に箕輪町で開かれた長野県少年フットサル大会の地区予選で、4年生以下の部と5年生以下の部でそれぞれ優勝し、県大会への出場が決まりました。 4年生以下の部には3.4年生14人が出場します。 ボールを積極的に奪いに行くプレイが持ち味だということです。 5年生以下の部には5年生9人が出場します。 パス回しが得意で、チームワークで勝ち進みたいということです。 県大会は、来月7日に長野市のホワイトリングで開かれます。

-

男女共同参画社会の実現目指す団体が交流

第3回伊那市いきいきセミナーが26日伊那市の伊那文化会館カフェミルクで開かれ、伊那市男(ひと)と女(ひと)ネットワーク協議会と女性人材バンクに登録しているメンバーが交流しました。 交流会には、伊那市男と女ネットワーク協議会と女性人材バンクに登録している20人が参加しました。 個々の取り組みや地域で活動している人の話を聞いて今後のネットワークづくりに繋げようと今回初めて開かれました。 それぞれの団体は、ボランティア活動や研修、市の審議会へ委員として参加するなど、男女共同参画社会の実現を進めています。 この日は、仕事や趣味を通してボランティア活動をしている3人を招き、話を聞きました。 伊那市美篶在住の北原伍さんは、7年前に仕事を退職してから現在の活動に至るまでの話をしました。 北原さんは、心理療法の資格を活かして情報誌でコーナーを担当する傍ら、地区の男性料理教室や地籍・古文書の調査などをしています。 北原さんは「多くの人と共通の趣味や目的を持って活動できることに一番の魅力を感じている」と話していました。 ある参加者は「人との繋がりを広げながら今後も活動を続けていきたい」と話していました

-

JA上伊那農業振興大会

今後の農業のあり方などを考えるJA上伊那農業振興大会が26日、駒ヶ根市のJA上伊那アイパルで開かれました。 大会には、集落営農組織や生活部会の代表などおよそ150人が出席しました。 大会で、御子紫茂樹組合長は「農を基盤に地域とともに」を合言葉に、行政と手を取り合い、農耕地を維持管理できるよう豊かな地域づくりを進めていきたい」と呼びかけました。 大会では、JA長野中央会地域農政部の北村智さんが、「TPPに対応する産地づくりとは?」と題して講演しました。 北村さんは「TPPへの参加が、地域社会の将来にどのような変化をもたらすのか。長野県の農業がこれからも持続できるように地域の中で話し合い支え合うことが必要」と話していました。

-

12月有効求人倍率1.35倍 4か月連続全国・県上回る

上伊那の去年12月の月間有効求人倍率は1.35倍で、11月を0.04ポイント下回りました。 求人倍率は下がりましたが、4か月連続で全国・県を上回っています。 新規求人数は、1,196人、新規求職者数は586人でした。 これにより、上伊那の12月の月間有効求人倍率は、11月を0.04ポイント下回る1.35倍でした。 ハローワーク伊那によりますと、12月は新規求職者数が増える傾向にあるため11月を下回りましたが、状況は安定してきているということです。 10月から3か月連続で1.3倍台を維持していて、全国・県の平均も4か月連続で上回っています。 雇用情勢については「着実に改善が進んでいる」として、コメントを据え置きました。 今年度卒業を予定している新規高卒者の就職内定率は92.2%でした。 ハローワーク伊那では、まだ内定のない生徒に対して個別に対応を進め、3月までに内定率が100%になるようマッチングしていきたいとしています。

-

箕輪町 地域公共交通網形成計画策定へ

箕輪町は、公共交通機関の利便性向上を図るための地域公共交通網形成計画を、平成28年度中に策定する計画です。 29日に箕輪町役場で開かれた地域公共交通会議で、町から説明がありました。 計画は、箕輪町にとって望ましい公共交通網を明確にし、商業地域や医療機関との接続について考え、まちづくりとの連携を強化するものです。 年度明けに協議会を設置し、買い物や通学に関するアンケートを実施します。 アンケート内容からニーズや運行方法を把握し、計画に反映させるということです。 またこの日は、みのちゃんバスの「伊那中央病院行き運行希望アンケート調査」の結果も報告されました。 アンケートは、去年7月から8月にかけて町内在住の通院者363人を対象に実施したものです。 バスの運行がある場合「利用したい」または「将来的に利用したい」と答えた人は全体の36.9%でした。 アンケートでは「バスは高齢者にとっては便利」「いずれは必要になる」といった意見が多く出されていたということです。 委員からは「多くの人の利用目的を考えながら今後、路線などについて考えていきたい」などの意見が出ていました。

-

「劇団クラーク地方」が認知症テーマに劇

箕輪町を拠点に活動している演劇グループ、劇団クラーク地方は認知症をテーマにした劇の稽古に励んでいます。 28日町文化センターで稽古が行われました。 内容は認知症となったお年寄りを偏見の目で見ていた家族や仲間が次第にその症状について理解していくというものです。 劇は来月箕輪町社会福祉協議会などが開く認知症講演会のなかで披露されることになっています。 町社協では、「劇を通して地域住民が認知症の人とどのようにかかわっていけばいいかを知ってもらいたい。」と話しています。 認知症講演会は入場無料で来月20日午後1時半から箕輪町文化センターで開かれます。 劇団クラーク地方の劇のほかに上田市で宅老所を運営するNPO法人「やじろべー」理事長の中澤純一さんによる講演が予定されています。

-

人口18%減で人口増対策などを建議

地域の課題解決について協議している長谷地域自治区地域協議会は合併後10年間で人口が18%減少したとして人口増対策などを29日、白鳥孝伊那市長に建議しました。 29日は西村美里会長ら4人が伊那市役所を訪れ白鳥市長に建議書を手渡しました。 西村会長は「過疎化、高齢化の進行により集落機能が低下し、小さな集落は消滅も憂慮される」と話し必要な対策を求めました。 協議会によりますと、特別養護老人ホームサンハート美和を除く長谷地域の人口は、合併した平成18年4月1日現在の2021人、695世帯に対し、今年1月1日現在1659人、638世帯となっていて362人、率にして18%の減少となっています。 最も減少率が高いのは中尾地区で合併時の149人から49人減少し人口は100人、減少率は33%となっています。 建議では人口増対策として長谷地域の特色を活かした定住対策の推進や保育園の存続などを求めています。 白鳥市長は人口増対策について「若者を呼び込むことに力を入れていきたい」と話していました。 建議ではほかに有害鳥獣の駆除対策や美和診療所の安定した経営体系の維持などを求めています。

-

ゆめわーくと高齢者「新年お茶会」

伊那市社会福祉協議会の障害者社会就労センター「ゆめわーく」と地域の高齢者クラブのメンバーが煎茶を楽しむ「新年お茶会」が29日、福祉まちづくりセンターで開かれました。 煎茶道方円流長野県支部伊那地区日影教室に通うメンバー11人が、お茶を用意しました。 このお茶会は20年以上続いている伝統の行事です。 用意されたお茶は「大福茶(おおふくちゃ)」と呼ばれるもので、梅・結び昆布が入った湯呑に焙じた番茶を注ぎます。 新年を祝うお茶で、飲むと無病息災でいられるということです。 お茶会には、障害者社会就労センターゆめわーくの利用者と、地元の山寺白山クラブの高齢者が参加し、それぞれ、茶菓子と一緒にお茶を楽しんでいました。 方円流日影教室では、「年の始まりのおもてなし。皆さんに喜んでいただけたら嬉しい」と話していました。

811/(土)