-

宮下議員と若林議員がJA上伊那の施設を見学

JA上伊那の施設に宮下一郎財務副大臣と若林健太参議院議員の2人が、27日、現地視察研修に訪れました。 南箕輪村のあじ~な農園では、総合的病害虫・雑草管理IPMの実証実験の様子を見学しました。 JA上伊那などは、今年からIPMを取り入れた野菜づくりに取り組んでいて、視察研修はこの取り組みを知った2人が希望したものです。 ハウス内では、害虫の発生状況を毎日確認し、必要に応じて天敵となる虫や微生物農薬を使用することにしています。 2人は、農薬メーカーや農場の担当者などから生育状況などについて話しを聞いていました。 視察研修ではこの他に、伊那市と駒ケ根市の酪農施設などを見学したということです。

-

東京オリンピックで上伊那産のアルストロメリアを

伊那市とJA上伊那は3日、2020年に東京で開催される東京オリンピックで、上伊那産のアルストロメリアを活用してもらえるよう、国へ要望しました。 2日は、白鳥孝市長と御子柴茂樹組合長が農林水産省を訪れ、皆川芳嗣事務次官に要望しました。 アルストロメリアの生産量は、上伊那地域が日本一で、年間に1300万本程栽培されています。 1998年の長野オリンピックでは、上伊那産の花を各会場に飾り、好評だったということです。 白鳥市長と御子柴組合長は、アルストロメリアは暑い夏でも花持ちがいいのでぜひ使ってもらいたいと話していました。 皆川事務次官は「この提案を活用していきたい」と話していました。 午後は財務省を訪れ、長野5区選出の衆議院議員で財務副大臣の宮下一郎さんにも協力を求めました。 白鳥市長は「認められれば上伊那のアルストロメリアを世界に発信できる」と話していました。

-

今年も新宿高野で伊那産のブルーベリーフェア

京都新宿区にある老舗のフルーツ専門店新宿高野で、今年も1日から伊那産のブルーベリーを使ったフェアが始まり、多くの人で賑わっています。 これは、伊那市とJA上伊那が協力して伊那市をPRしようと開かれたもので、今年で2年目です。 3日は、フェアを中心となって進めてきた伊那市とJA上伊那の職員でつくるプロジェクトチームが販売促進を行っていました。 新宿駅東口にある新宿高野は創業から130年の老舗で、全国各地の高級フルーツのギフトや加工品などを扱っています。 新宿高野で使われているブルーベリーは、伊那市高遠町勝間などで生産されたものです。 甘みの強いブルーレイと酸味があるブルークロップを使ったショートケーキやタルトの他、サラダも並びました。 また、高野が監修し、伊那市とJA上伊那が共同で開発した果実ゼリーが先行販売されました。 地元では7月中旬から販売されることになっています。 また3日は、フルーツ教室が行われブルーベリー生産者が講師を務めました。 教室では、参加した主婦たちが伊那産のブルーベリーを使ったデザートなどを味わいながら話を聞いていました。 新宿高野のブルーベリーフェアは今月15日まで開かれています。

-

伊那北小学校5年2組 コマツナギ植樹

総合学習の一環でチョウについて学んでいる伊那北小学校の5年2組の児童は、全国的に生息数が減少している蝶ミヤマシジミの幼虫のエサとなるコマツナギの苗を3日、校内の畑に植樹しました。 伊那北小学校の5年2組では、総合学習でチョウについて調べたり観察を行っています。 児童はこれまで本や図鑑などでミヤマシジミについて調べてきましたが、実際に自分達の目で見てみたいと今回植樹することにしました。 この日は、学校近くの山にあったコマツナギの苗およそ20本を、上牧区の住民グループ「上牧里山づくり」のメンバーと共に植樹しました。 今回植樹したコマツナギは、児童の取り組みを知った里山づくりのメンバーが用意したものです。 5年2組では、学校周辺で見つけたチョウのマップをつくるほか、ミヤマシジミが確認できたら観察会を開く予定です。

-

伊那谷九条の会 反戦平和訴える街頭宣伝

反戦平和を訴える上伊那在住者でつくる伊那谷九条の会は、安全保障関連法案に反対する街頭宣伝を3日、伊那市のいなっせ前で行いました。 この日は、伊那谷九条の会のメンバー3人が、「NO!戦争法案」と書かれたボードを手に、ビラを配りながら通行人やドライバーに平和の大切さを訴えていました。 伊那谷九条の会は、集団的自衛権の行使容認が閣議決定したことを受け、去年7月に発足しました。 会ではこれまで、デモ行進をしたり平和について考える集会を開くなど、反戦平和を訴える活動を行ってきました。 会では、10日にも「上伊那縦断ピースアピール」と題して、辰野町から中川村までの国道沿いなどでビラ配りを行う予定です。

-

地域密着型サービス事業 公募

伊那市高齢者施策推進会議の初会合が6月29日に、伊那市役所で開かれました。 この日は白鳥孝市長から16人に委嘱状が手渡されました。 会議では、今年度の事業計画が示されました。 平成28年3月末までに伊那市地域密着型サービス事業の、小規模多機能型居宅介護施設を完成させ、1か月以内に事業を開始できる事業者を公募することが承認されました。 伊那市地域密着型サービス事業は、介護施設の利用者が市内在住者に限定されるものです。 市内には、3つの地域密着型の介護施設があります。 公募は、7月1日からを予定していて、伊那市のホームページなどから申し込みできるということです。

-

文化施設の職員を対象とした救急講習会

伊那市高遠町の文化施設の職員を対象とした救急講習会が2日高遠町歴史博物館地域間で開かれました。 2日は、高遠町歴史博物館、伊那市民俗資料館、高遠町図書館の職員7人が講習を受けました。 指導したのは応急手当普及員ので伊那市教育委員会の井坪聖さんです。 今年6月に歴史博物館と民俗資料館にAEDが設置されたことから、来館者の不測の事態へ対応できるようにと開かれました。 講習では、胸骨圧迫の方法やAEDの使い方を学びました。 参加者は人形を使い、実際の流れに沿って処置の仕方を確認していました。 井坪さんは、「処置の前に周りの状況を見て、自分の安全を確保してから行うことが大切。地震などで展示物が倒れてきそうな場合には、安全な場所に移動させてから行うと良い」などと指導していました。

-

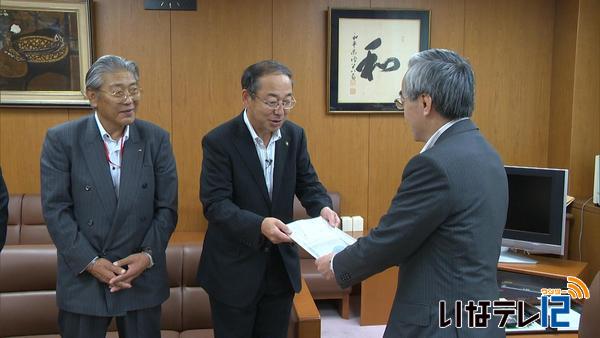

伊那市の幼稚園の利用者負担金 1割引き下げを諮問

伊那市の白鳥孝市長は、幼稚園の利用者負担金を、来年度から1割程度引き下げるとした改定案を審議会に諮問しました。 24日、伊那市子ども・子育て審議会が開かれ、白鳥孝市長が丸山毅一会長に諮問書を手渡しました。 改定案は、国の制度改正に伴い、来年度から幼稚園の利用者負担金を1割程度引き下げるものです。 所得に応じて負担金額を設定し、対象人数が一番多い4階層で月額2万483円を1万8,500円に、5階層では月額2万5,667円を2万3,200円に引き下げます。 伊那市の、緑ヶ丘、敬愛、天使の3つの幼稚園は来年度から新制度に移行する事から、国の基準額を上限に市町村が独自に利用者の負担金を定める事が求められています。 委員からは、階層の区分が5つでは中間層の負担が大きいとして、階層を増やして欲しいとの要望がありました。 審議会は次回7月下旬に開かれる予定です。

-

白鳥箕輪町長 子育て世代と意見交換会

箕輪町の子育て世代と、白鳥政徳町長との意見交換会が、2日、松島保育園で開かれました。 意見交換会には松島保育園に通う園児の保護者を中心に20人ほどが参加しました。 箕輪町ではこれまで、PTA代表との意見交換をしてきましたが、今年度から、広く子育て世代の意見を直接聞こうと、この会を開いています。 意見交換会では「子育てしやすい街とは」をテーマにワークショップが行われました。 「こどもが遊べる遊具のある公園がない」「夫の給料だけで生活しなければならないので、保育料が安くなると助かる」「送り迎えできる時間で勤務できる仕事がほしい」などの意見が出されていました。 箕輪町では、人口減少社会を迎える中で、子育て支援はもっとも重要な施策と位置付けています。 今回出された意見は、町の第5次振興計画に反映していきたいとしています。 子育て世代との意見交換会は、7日に東箕輪保育園で、14日に木下南保育園で開催予定で、だれでも参加できます。

-

伊那市の農家民泊 県のインバウンド拡大事業に選定

伊那市の農家民泊が、県が進める外国旅行客誘客「インバウンド」の受け入れ拡大事業として選定されました。 1日は選定されたことを受けて、民泊を行う農家を対象にセミナーが開かれました。 セミナーには市内の20人ほどの農家が参加し、海外旅行客を受けいれることの魅力や方法について学びました。 伊那市の農家民泊は、長野県のインバウンド受け入れ拡大事業の3つのうちの一つに選ばれました。 伊那市では、2年前から農家民泊を推進していて、現在30戸の農家が受け入れを行っています。 拡大事業には、伊那市の他に、上田市の別所温泉地域や飯山地域の信越自然郷(しぜんきょう)が選ばれています。 セミナーでは外国人観光客の農家民泊の取り組みを先進的に行っている上田市武石(たけし)の小林 一郎さんが講演しました。 小林さんは、「言葉は理解できなくても意志はだいたい通じる。農村の魅力は農産物だけでなく、風景、暮らし、住む人にある」と話していました。 近年では多い月で200人を超える外国人観光客が伊那市に来ているということで、関係者は、「伊那市はホテルなどの宿泊施設が少ないので、農家民泊が受け入れられるようになれば、伊那市の観光のポテンシャルが上がる」と話していました。 インバウンド受け入れ拡大地域に選定された伊那市では、セミナーの開催や外国語のパンフレットの作成、個別のコンサルティングなどが行われる予定です。

-

一人暮らし高齢者 西春近南小児童と交流

伊那市の西春近の一人暮らしの高齢者が、2日、地元の子どもたちと交流を楽しみました。 この日は、西春近公民館に地区の一人暮らしの高齢者21人が集まりました。 交流会には、西春近南小学校の4年生も参加し、歌やリコーダーを披露しました。 また高齢者とペアになって手遊びをしました。 この昼食交流会は、地区内の一人暮らしのお年寄りに、元気と生きがいを提供しようと、西春近社会福祉協議会が5年前から毎年開いています。 この交流会は、民生児童委員12人が企画・運営しています。 西春近社会福祉協議会では、秋にも、一人暮らしの高齢者を対象に、季節の花などを巡るバスハイクを開くということです。

-

伊那市民プール 18日のオープンに向け清掃

18日のオープンに向け、伊那市の伊那市民プールでは清掃作業が行われています。 2日は、伊那市と伊那市振興公社の職員12人が、50メートルプールの清掃を行いました。 伊那市民プールの今シーズンの営業は18日から8月30日までです。 夏休み期間を除き、土日祝日のみの営業となります。 また、足入れ型浮き輪の利用は禁止となっています。 昨シーズンは32日間営業し、9,842人が利用しました。 高遠スポーツ公園プールも18日にオープンし、毎週火曜日を除き平日も営業します。 オープン初日の18日は、両施設ともに入場無料となっています。 それでは天気予報です。

-

伊那谷ブラス 楽団の垣根を越え演奏

上伊那の音楽団体に所属する金管奏者・打楽器奏者でつくる伊那谷ブラスのコンサートが6月28日伊那市のいなっせで開かれました。 伊那谷ブラスは、上伊那の金管奏者、打楽器奏者でつくるアンサンブルです。 28日は伊那市民吹奏楽団や伊那フィルハーモニー交響楽団など、5団体から43人が出演しました。 披露したのはアニメソングやクラシックなど8曲で、すべて団体の垣根をこえた合同演奏です。 東京交響楽団首席ホルン奏者の大野(おおの)雄(ゆう)太(た)さんもゲスト出演し、コンサートを盛り上げました。 伊那谷ブラスの北条崇博団長は、「団体同士の交流を深め、演奏技術の向上につなげていきたい」と話していました。

-

上伊那 最高路線価20年連続下落

相続税や贈与税を算定の基準となる路線価が1日、公開されました。 伊那税務署管内の最高路線価は20年連続で下落しました。 伊那税務署管内の最高路線価は、伊那市荒井のいなっせ前で1平方メートルあたり4万5千円で、去年に比べて2,000円、率にして4.3%下落しました。 管内の最高路線価の下落は、平成8年から20年連続となっています。 また、県内10ある税務署の最高路線価のうち、長野・上田・佐久は変動が無く、それ以外の地点では下落しました。 路線価は、宅地の評価額の基準となるもので、毎年、国税庁が7月に公開しています。路線価は、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格です。

-

七夕を前に飾り付け

7日の七夕まつりを前に、南箕輪村の北部保育園で1日、飾りつけが行われました。 北部保育園では、毎年7月7日に七夕まつりを行っています。 この日は、地域の人からもらった笹竹に子ども達が手づくりした飾りを取り付けました。 短冊などを飾り付けた笹竹は、8日に園庭で行う七夕おくりの行事で燃やすという事です

-

広域連合・周辺6区・伊那市 環境保全協定締結

上伊那広域連合は、伊那市富県に建設を予定している、新ごみ中間処理施設について周辺の6つの区や地元自治体の伊那市と環境保全協定を1日に締結しました。 1日は、伊那市役所で締結式が行われ、上伊那広域連合と周辺6区、伊那市との間で協定書が取り交わされました。 周辺6区は、施設から500メートル内に位置する桜井区、北新区、上山田区、上大島区、上原区、中県区です。 協定では施設稼働後の排ガスや騒音、振動、悪臭、30項目について自主基準値を設定し遵守(じゅんしゅ)していくとしています。 特に排ガスについては、自主基準値を上回った場合、施設を停止し適切な措置を行い、運転の再開には周辺地区と協議し決定するとしています。 煙突付近で測定するダイオキシン量の基準は、国の定める10分の1以下となる、1立方メートルあたり、0.1ナノグラム以下としています。 今回協定を締結した、広域連合と周辺6区、伊那市では、建設工事や車両の交通対策、施設の維持管理などに係る課題について、協議を行う運営協議会を設置しました。 環境保全協定の期間は、新ごみ中間処理施設が稼働してから30年間となっています。

-

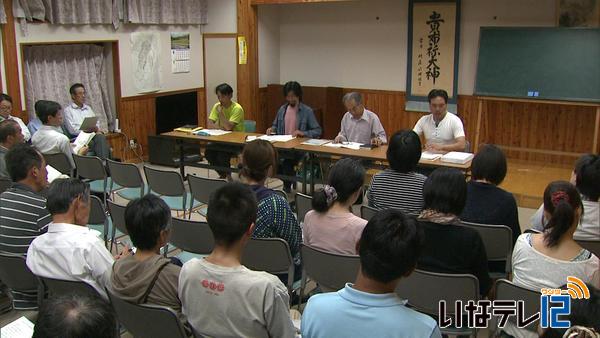

高遠第2・3保育園の存続求め住民有志の会設立

伊那市高遠町の高遠第2・3保育園の存続に向け地域住民有志は、存続と未来を考える会を6月30日に設立しました。 30日は、伊那市高遠町の荒町公民館で「高遠第2・3保育園の存続と未来を考える会」の設立総会が開かれ、園児の保護者や地区住民など50人余りが出席しました。 高遠第2・3保育園の園児数は、定員45人に対し現在19人で、来年度の園児数が定員の2分の1を上回る23人に達しない場合、平成29年度から休園となる見通しです。 保育園が休園となった場合、地域から子育ての核が無くなり、ゆくゆくは高遠北小学校の存続にも影響すると考え、会設立の運びとなりました。 今年度の活動としては、来年度入園する園児や、他の園に通う園児の保護者に対し、呼びかけを行う他、市の空き家バンクへの情報提供を推進していく事などが確認されました。 高遠第2・3保育園の園児数は現在19人で、地域から他の園に通っている園児は8人います。

-

箕輪町の洋画家 向山さん個展

箕輪町木下の洋画家、向山和秋さんの個展が伊那市の伊那図書館で24日から始まりました。 会場には、人物画を中心に、1年以内に描き上げた作品41点が飾られています。 作品は、6号から300号と様々で、そのうちのほとんどが女性をモデルにした人物画です。 向山さんは、現在66歳。 50歳まで瓦職人でしたが、退職後の趣味として油絵を始めました。 美しく内面の輝く女性を限りなく追及して、日々描いているということです。 向山さんは、似顔絵も得意としていて、これまでに3万人以上の女性と子供を描いたということです。 この日も職場体験で取材に訪れていた、高遠中学校の生徒の似顔絵を描いていました。 向山和秋さんの個展は、7月4日土曜日まで伊那市の伊那図書館で開かれています。

-

箕輪太極拳の会 全国大会出場報告

箕輪町の箕輪太極拳の会は、は、11日(土)に東京都で開かれる、第32回全日本武術太極拳選手権大会への出場を7月1日、白鳥政徳町長に報告しました。 この日は、箕輪太極拳の会の向山初美代表ら7人が箕輪町役場を訪れ、全国大会出場の報告をしました。 箕輪太極拳の会は、上伊那の太極拳教室に通う生徒でつくる会で、週2回練習しています。 メンバーは、箕輪町を中心に上伊那在住者で構成された10人で、平均年齢は65歳です。 全国大会出場は、今回で2回目です。 大会では、10人全員で演武する集団の部に出場します。 白鳥町長は、「良い成績を残せるよう、楽しんで来て欲しい」と激励していました。 大会は、11日(土)に東京都の東京体育館で開かれることになっています。

-

信州大学農学部ナイアガラワイン・りんごワイン販売開始

信州大学農学部の学生が実習の一環で育てたぶどうとりんごを醸造して作ったワインの販売が、30日から始まりました。 農学部では、毎年実習の一環で食料生産科学科の2年生が果物や野菜などを育てています。 今年は、ぶどうでつくったナイアガラワイン840本、りんごでつくったワイン380本ができました。 ワインは伊那市美篶の伊那ワイン工房に醸造を依頼したということです。 ナイアガラは、去年と比べて香りがとても強くやや辛口に仕上げています。 りんごはジュースのような甘さがあり、後からほんのりと香りがするということです。 信大農学部の学生が育てたナイアガラとりんごでできたワインは、720ml入り1,500円で生産品販売所ゆりの木で販売しています。

-

ニホンザル捕獲目標数引き上げ

ニホンザルによる農作物被害が増加していることから県は今年度、上伊那での捕獲目標数を200頭引き上げます。 これは、30日伊那市のいなっせで開かれた上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会で報告されたものです。 報告によりますと、ニホンザルによる平成26年度の上伊那の農林業被害額は25年度よりおよそ1100万円多い、2400万円となっています。 昨年度は、電気柵の実証実験や群れの行動調査、捕獲に併せて追い払いなどによる防除対策を行いました。 しかし、地域住民から捕獲が強く求められているため昨年度の上伊那全体の捕獲目標数395頭から今年度、200頭引き上げる595頭としました。 今年度も、電気柵の推進や追い払いなどを引き続き行っていくとしています。 昨年度の野生鳥獣による上伊那の農林業被害額は1億1千万円で、ニホンジカによるものは全体のおよそ35%、サルが20%を占めています。 ニホンジカについては被害額が減少傾向となっていて26年度上伊那では6170頭の捕獲目標に対し7473頭を捕獲しました。 県では今年度もニホンジカの捕獲促進を継続するとしています。

-

上伊那地方松くい虫防除対策協議会 26年度被害拡大

上伊那地方松くい虫防除対策協議会が30日に伊那市のいなっせで開かれ、伊那市の高遠町や箕輪町の三日町で被害が拡大していることなどが報告されました。 会議には県や市町村の担当者12人が出席しました。 報告によりますと、上伊那地域の平成26年度の松くい虫による被害量は4,953㎥で、25年度と比べて8%増えたということです。 県全体では、過去最悪となった平成25年度の78,870㎥に比べて68,500㎥とやや減少しましたが、予断を許さない状況だということです。 松を枯らす病原虫マツノザイセンチュウは、今年に入ってから5月に南箕輪村の南殿で、6月に箕輪町の上古田と南箕輪村の大芝でそれぞれ確認されたということです。 被害の傾向として、箕輪町の三日町と伊那市の高遠町で拡大しているほか、標高800メートルを越える場所でも確認されています。 上伊那では、引き続きパトロールを行うほか、被害が少ないとされている標高800メートル以上の箇所を対策地区に追加指定するなど被害の先端地域である北端ラインを北上させない取り組みに力を入れるとしています。

-

新宿高野のブルーベリーフェアに向けて摘み取り

東京都のフルーツ老舗専門店「新宿高野」で7月1日から、伊那市とJA上伊那が協力してブルーベリーフェアを開催します。 30日は、フェアで販売するブルーベリーの摘み取り作業が伊那市高遠町勝間の畑で行われました。 新宿高野で販売するブルーベリーを栽培しているのは、地元有志でつくる勝間ブルーベリー生産組合のメンバーです。 この日は、熟して青く色づいた実を1粒1粒摘み取りました。 今年は例年通り実も順調に育ち出来が良いということです。 伊那市とJA上伊那が協力してフェアを行うのは今年で2年目で、粒が大きいことから勝間のブルーベリーが選ばれています。 販売するのは、甘みと酸味が程よく混ざった品種、ブルークロップとブルーレイです。 3L、2L、Lの大きさごと3種類に選別し、1番大きな3Lで適度に熟したもののみが「蜜のつぶ」のブランド名で新宿高野で販売されます。 ブルーベリーフェアは7月15日まで新宿高野で開かれ、1パック100グラム入り648円、200グラム入り1,296円で販売されます。 店頭にはブルーベリーを使ったパフェやケーキなどが並ぶほか、3日は生産者によるフルーツ教室も開かれることになっています。

-

伊那市災害対策本部訓練

伊那市は、震度6強の地震発生3日後を想定した災害対策本部訓練を30日、伊那市役所で行いました。 朝、8時40分。災害対策本部を設置するよう指示があり、災害用の電話の設置などを職員が行いました。 訓練は、27日に糸魚川構造線を震源とする地震が発生し、伊那市では震度6強の地震が起きたことを想定に行われました。 伊那市では、これまで地震発生直後の訓練を行っていましたが、今回初めて発生3日後の対応について職員が情報を共有するロールプレイング方式で行われました。 午前10時30分災害対策本部が設置され、各部の部長が、孤立地域や道路状況などを報告していました。 今回の訓練では県が3月にまとめた地震被害想定調査をもとに行われました。 それによると伊那市で震度6強の地震が発生した場合死者は140人、建物の全壊が1050棟、半壊が3010棟と予測しています。 高遠町と長谷地区については、無線を使って状況を報告していました。 また、市の職員でつくる災害バイク隊が孤立した地域へ行き現場の様子をメールで送っていました。 伊那市では、反省を踏まえ今後に生かしていきたいとしています。

-

西箕輪小でフクロウを放鳥

6月6日に保護されたフクロウが伊那市の西箕輪小学校で30日、自然に帰されました。 30日は、県野生傷病鳥獣救護ボランティアでフクロウの治療にあたっていた駒ヶ根市の小口泰人さんが西箕輪小を訪れました。 6月6日に、伊那市高遠町で巣から落ちていた生後2か月のフクロウを小口さんが治療し、自然に帰れるまでになりました。 普段近くで見る事ができない鳥を子供たちに見てもらい、動物を大切にしてもらおうと企画されました。 保護されたフクロウが箱から取り出されると6年生の児童達は、興味深げに観察していました。 小口さんによると西箕輪は自然環境が良く放鳥には適している地区だということです。 児童たちが見守る中、フクロウは小口さんの手から元気に飛び立っていきました。

-

水上特攻兵器 挺進爆雷艇を再現

NPO法人美和湖倶楽部理事長で伊那市西町の蓑口健二さんは太平洋戦争末期に旧日本軍がつくった水上特攻兵器、挺進爆雷艇の再現に取り組んでいます。 蓑口さんはボートが趣味で自ら設計、製造も行います。 戦後70年の今年、改めて戦争について考えるきっかけにしたいと水上特攻兵器、挺進爆雷艇の再現に取り組んでいます。

-

平成26年度 2億7,000万円の黒字見込み

伊那中央行政組合全員協議会が29日伊那市役所で開かれ、伊那中央病院の平成26年度の決算は見込みで2億7,000万円の黒字となることが報告されました。 報告によりますと伊那中央病院の平成26年度の収入は116億1,000万円。 支出は113億3,000万円で2億7,000万円の黒字となっています。 平成25年度の黒字額3億6,000万円より9,000万円の減額となりましたが伊那中央病院は平成21年度から6年連続の黒字となる見込みです。 患者数は入院が平成25年度より819人多い、118,448人。 外来が9,569人多い210,687人となっています。

-

地方創生政策スキームまとめる

伊那市は地方創生政策スキームとして結婚、出産、子育て支援や安定した雇用の創出など人口減少や経済縮小化に対する対策をまとめました。 29日伊那市役所で3回目の地方創生総合戦略審議会が開かれ概要が説明されました。 審議会は人口減少に歯止めをかけ活力ある伊那市を維持するための総合戦略を策定するもので委員およそ20人が出席しました。 人口減少対策のうち、1人の女性が一生に産む子どもの平均数を示す合計特殊出生率の増加策として、結婚・出産・子育ての切れ目のない支援や夫婦が希望する子育て環境の提供などを挙げています。 また転出抑制と転入増加策として農業就農支援や移住・定住・交流の促進をあげています。 経済縮小化対策としては起業創業支援や地域資源を活かした産業振興をあげています。 審議会では結婚出産に関する意識調査や転入、転出者へのアンケートなどを実施し総合戦略策定に活かしていくことにしています。

-

箕輪町福与鹿垣常会 金山神社社殿再建

箕輪町福与の鹿垣常会(ししがきじょうかい)に江戸時代から農機具の神様として祀られる、金山(かなやま)神社の社殿が完成し28日、神事が行われました。 この日は、社殿の完成を祝い、鹿垣常会の住民およそ70人が参加して神事が行われました。 金山神社は、箕輪町福与の鹿垣常会に、江戸時代から農機具の神様として祀られていて、住民からは金山様と呼ばれ、親しまれています。 完成した神社の祠(ほこら)を囲う社殿は、平成24年3月の強風で倒壊してしまい、その後社殿をどうするか常会で何度も話し合いをして来たということです。 住民からは、「長年先人たちが守り神として信仰してきた神様をこのままにしておくことはできない」「なんとか再建したい」などの意見が出されたということです。 今年4月に金山様建設委員会を立ち上げました。 再建にかかる費用、170万円を鹿垣常会24戸で出し合うことなどを決め、社殿が完成したものです。 鹿垣常会では、「新たな社殿が完成し、伝統文化を後世に引き継いで行きたい」としています。

-

町・村消防団 ポンプ操法大会

箕輪町消防団と南箕輪村消防団のポンプ操法大会が28日、開かれ、各部門の優勝チームが決まりました。 箕輪町役場で開かれた大会には、町内6つの分団から18チームが参加し、早朝から積んできた練習の成果を発揮していました。 結果、自動車ポンプの部は、三日町・福与の第5分団が優勝。 小型ポンプの部は下古田、上古田、富田、中曽根の第2分団が、ラッパ吹奏の部は、松島、中原の第3分団が優勝しました。

1512/(月)