-

北新区へ「新ごみ施設」建設同意申し入れ

上伊那広域連合の新しいごみ中間処理施設の建設候補地の地元区の一つ伊那市富県の北新区に4月30日、上伊那の8市町村長が訪れ、建設同意の申し入れをしました。

30日は地元区民40人余りが見守る中、上伊那広域連合の白鳥孝連合長から北新区の間澤傳(つたえ)区長に建設同意を求める依頼書が手渡されました。

建設同意については12月上旬頃までを回答時期とし、地元要望については7月末頃までに取りまとめて欲しいと要望しています。

この日示された施設の計画では、建設予定地が桜井区の水田2.5ヘクタールである事や、施設への導入路として三峰川堤防に新たな道路を整備するとしています。

出席した住民からは「区単位の説明会だけでなく、候補地の地主や周辺の地主に対する説明会を開いてほしい」との要望があり、広域連合は、「必要があれば、区と協議して行いたい」と答え、「地権者との個別交渉については、区の建設同意が示された後に初めて行う」と説明しました。

「施設の稼働年数は明らかにされていないが」との質問に対しては、「30年から35年の計画。稼働期間については、今後協議を勧めながら決めていきたい」と答えていました。

広域連合では、5月19日にもう一つの地元区、桜井区に建設同意の申し入れを行う予定です。

県の条例に基づき広域連合が行った環境影響評価では「今回の計画が及ぼす周辺環境への影響は極めて小さい」との結果が出ています。

北新、桜井両区の同意が得られた場合、平成26年3月に基本合意の調印を両区と行い、11月に集落が隣接する高遠町上山田区を加え、最終合意の調印をしたいとしています。 -

メーデー 雇用確保、震災被災地復興訴える

5月1日は労働者の祭典、メーデーです。

労連系の第84回メーデー伊那中央大会が1日、伊那市内で行われ、震災被災地の早期復興や安定した雇用や仕事の確保などを訴えました。

この日は高校の教職員組合や上伊那医療生協の労働組合など、主催者の発表で、およそ20団体、240人が参加しました。

参加者らは、震災復興や、教育条件改善、原発ゼロなどを訴えるプラカードを持ち、JA上伊那本所から伊那北駅までを歩きました。

また、市中行進に先立ち、開かれた大会では、すべての労働者の賃上げや長時間労働の是正、社会保障の充実などを求める内容を盛り込んだメーデー宣言が採択されました。

土屋好民実行委員長は「安倍政権になり景気が上向いたとの報道がされているが、実際は物価の上昇や賃金カットなど苦しい状況は続いている。働く者の団結で、雇用を守り、生活と権利を守っていこう」と訴えました。 -

県共同募金会 南箕輪村田畑に20万円

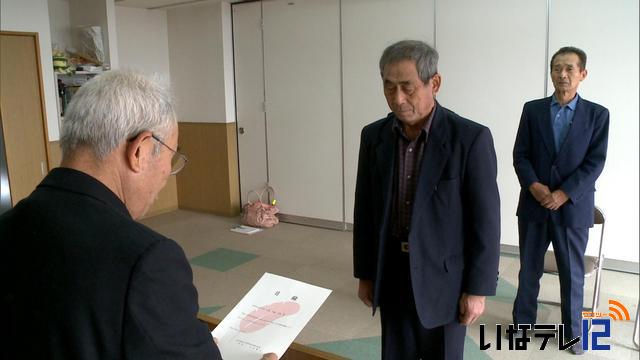

長野県共同募金会は、南箕輪村田畑の自主防災会に20万円の配分を決め、4月26日に目録が伝達されました。

村社会福祉協議会で行われた伝達式には、田畑区自主防災会の加藤忠秋会長ら役員3人が出席し、村社協の孕石勝市会長から目録を受け取りました。

田畑自主防災会では、区内23か所の空き地などを災害時の第1次避難所に決めていて、案内板設置費用として40万円を共同募金会に申請していました。

今回配分される20万円と住民の負担により近いうちに案内板を設置する計画です。

田畑区自主防災会では、「案内板設置により、より的確に避難することができる」と感謝しています。

案内板は、アルミ製で区内23か所に設置される予定です。 -

熱演におひねり飛び交う

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、春季定期公演を29日中尾座で行いました。

会場は立ち見もでる盛況ぶりで、名場面ではおひねりが飛び交いました。

今回の演目は、御所桜堀川夜討 弁慶上使の段です。

中尾座でこの演目が演じられるのは、6年ぶりとなりました。

物語は、源義経の正室卿の君の首受け取りの使いとなった弁慶が始めて会った自分の娘の信夫(しのぶ)の首を身代わりとして差し出すという悲哀を描いたものです。

見せ場の一つ、弁慶がわが子を手にかける場面では、会場から多くのおひねりが飛んでいました。

弁慶が首を持ち、会場を後にするラストの場面では、弁慶を演じた中村徳彦さんに歌舞伎役者の屋号「中村屋」との掛け声がかけられていました。

中尾歌舞伎を指導しているのは、94歳の西村清典さんです。

太平洋戦争で途絶えていた中尾歌舞伎を復活させた立役者です。

中尾歌舞伎保存会は、秋にも定期公演を計画しています。 -

伊那ローメン春まつり

伊那名物のローメンで地域を元気にしようと、29日伊那市役所駐車場で伊那ローメン春まつりが開かれ、多くの人で賑わいました。

去年に続く2回目の開催で、伊那ローメンズクラブが1食500円でローメンを提供したほか、信州プロレスやコンサートなどで盛り上がりました。

昼ごろになると、ローメンを買い求める人の長蛇の列が出来ていました。

ゲーム機などがあたる宝投げは、午前と午後の2回行われました。

アイドルグループオトメコーポレーションやソウルシンガー湯澤かよこさんらがプロレスのリング上から当たり券入りのポケットティッシュをまくと、訪れた人たちは、争うように拾っていました。

まつりでは、信州プロレスのグレート無茶さんらがローメン大使として任命されました。 -

福与城祉まつり

箕輪町の県の史跡、福与城跡で29日、福与城址まつりが開かれ、太鼓演奏や飲食の出店など多彩なイベントで賑わいました。

まつりの開始を告げるのろしが上がると、武田信玄が福与城に攻め込み戦った歴史になぞらえて「えいえいおー」の勝ちどきを上げイベントがスタートしました。

地元箕輪南小学校の児童たちによる城山太鼓の演奏や三日町保育園の園児による歌などがあり祭りに花を添えました。

各地区のテントがずらりと並び、餅やそば、豚汁などが訪れた人にふるまわれました。

福与城跡は、天竜川左岸の段丘の斜面を利用した中世の城跡で、1532年から1555年は、藤沢頼親が城主として勢力を誇ったとされています。

まつりは、福与や三日町の有志でつくる福与城祉を守る会が実行委員会を組織して毎年開いています。

ゴールデンウィーク前半最後となった今日は天候にも恵まれ、地元の家族連れなどが楽しいひと時を過ごしていました。 -

3月の月間有効求人倍率 県下最低脱出

上伊那の3月の月間有効求人倍率は0.71倍で2月と同じでしたが、平成23年10月から17か月続いていた県下最低倍率を脱出しました。

ハローワーク伊那が発表した3月の月間有効求人倍率は、2月と同じ0.71倍でした。

ハローワーク伊那管内は、平成23年10月から県内12地区の中で最も低い倍率となっていましたが、今回0.67倍だった飯田を上回り18か月ぶりに県下最低を脱出しました。

新規求人数は、1,127人で2月を1.7%上回りました。

新規求職者数は、978人で2月を17.1%上回っています。

産業別の新規求人数は、建設業で前の年の同じ月より4割多い100人でした。

年明け頃から回復傾向にあるということで、ハローワーク伊那では「消費税増税前の住宅着工の駆け込み需要が影響しているのではないか」とみています。

雇用情勢については、2月より1段階上方修正し「依然として厳しい状況にあり持ち直しの動きに足踏みがみられる」として、停滞の表現から足踏みとの表現に変わりました。

また、この春卒業した高卒者の3月の内定状況は、2月を3.3ポイント上回る99.4%でした。

ハローワーク伊那では就職希望者が前年度より2割ほど多かった昨年度を振り返り「内定率が100%に近づいたことにほっとしている。残る2人の 希望者についても個別対応していきたい」と話しています。 -

母の日のカーネーション出荷最盛期

5月12日の母の日を前に南箕輪村田畑の清花園では、カーネーションの出荷がピークを迎えています。

清花園では4月26日から出荷作業が始まっています。

30日は花の箱詰め作業などが行われていました。

ハウスでは20種類の花を栽培していて、特に定番の赤が人気だということです。

清花園のハウスでは、年間を通しておよそ40万本のカーネーションを出荷しています。

5年前までは母の日前のこの時期に5万本ほど出荷していたということですが燃料費の高騰により2万本まで減らしたということです。

今年のカーネーションは花も色鮮やかで品質が良いということです。

作業は7日まで続き関東や関西方面などに出荷されることになっています。 -

小中学校の体罰実態調査結果公表

長野県教育委員会は小中学校の体罰について平成24年度分の実態調査結果を4月30日公表しました。

児童生徒に対する体罰の実態を把握しようと県内の小学校375校、中学校189校で県がアンケート調査を行いました。

それによりますと、教師による体罰については県全体で2117件の情報提供がありました。

そのうち体罰と確認した数は54件、体罰ではないと確認した数は1460件でした。

教職員でない部活動の外部コーチなどによる体罰は2件でした。

このうち伊那市の小学校で情報提供があったのは20件で、体罰と認められたものはありませんでした。

中学校の情報提供は12件で体罰と認められたものはありませんでした。

上伊那郡の小中学校の情報提供は合わせて64件で、ともに体罰と認めたられたものはありませんでした。

県では今後23年度以前についても調査を行い5月下旬に公表するとしています。 -

信州みのわ花街道まつり始まる

歩きながら景観や花を楽しむことができる箕輪町の「信州みのわ花街道まつり」が28日から始まりました。

オープニングの28日は、ウォーキングのイベントが行われ、町内外からおよそ300人が参加しました。

参加者は、県道与地辰野線の道路沿いに植えられているおよそ1650本のハナモモやスイセンを見ながら、8.5キロの道のりを歩きました。

主催した信州みのわ花街道推進協議会によると、花の見ごろは5月上旬ということです。 -

第84回上伊那地区メーデー

第84回メーデーの連合長野系の上伊那地区の式典が28日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

上伊那地区の43の労働組合から1,400人が参加しました。

「働く者の連携でゆとり・豊かさ・公正な社会を実現し自由で平和な世界をつくろう」をメインスローガンに、暮らしの底上げを果たすとするメーデー宣言を採択しました。

意見発表では、安倍政権の経済政策アベノミクスにより円安・株高が進んだが実体経済が好転したわけではない。円安の行き過ぎは、大きな打撃を与えるおそれがある。景気が上向いた実感がない。手放しで喜べない状況。などとする声がありました。 -

BCリーグ まっくんが始球式

28日、伊那市の県伊那運動公園野球場で行われたBCリーグ信濃グランセローズ対群馬ダイヤモンドペガサスの試合の始球式に南箕輪村のイメージキャラクターまっくんが登場しました。

28日は、南箕輪村の日として試合が行われ、村の小中学生全員が招待されました。

試合前には、村の太鼓グループ鼓龍による太鼓演奏が行われ、大会にはなを添えました。

唐木一直村長は、「子どもたちが野球に興味をもてるような全力プレーをお願いしたい」とあいさつしました。

試合は、東海第三高校出身でプロ野球のオリックスに1位指名された経歴がある注目の新人甲斐拓哉投手が初登板し注目を集めました。

甲斐投手は、4回1失点でマウンドを降りました。

信濃は、ヒット2本に抑えられ、試合は3対1で破れました。

通算成績は、2勝4敗となっています。 -

ジュディ・オング倩玉さん サイン会

伊那市の信州高遠美術館で開催中のジュディ・オング倩玉木版画の世界展にあわせ、28日トークショーとサイン会が開かれました。

会場となった信州高遠美術館のホールには、ジュディ・オングさんを一目見ようと多くの市民らが集まりました。

ジュディさんが登場すると会場は拍手に包まれました。

トークショーでジュディさんは、絵を始めたきっかけや版画との出会いなどについて触れ、グレーとの出会いが作品づくりに大きな影響を与えたと話しました。

ジュディさんは、「私の版画は、白と黒、グレーに何かを足しているだけ。誰もが記憶の中に色があると思うので、作品から感じ取ってもらえればうれしい」と作品の見所を紹介しました。

サイン会は、午前と午後の2回、それぞれ100人限定で行われ、ファンは「かぜをひかないように」「がんばってください」などと声をかけていました。

ジュディ・オング倩玉木版画の世界展は、5月19日まで信州高遠美術館で開かれています。 -

新山保育園「通いたい」18人

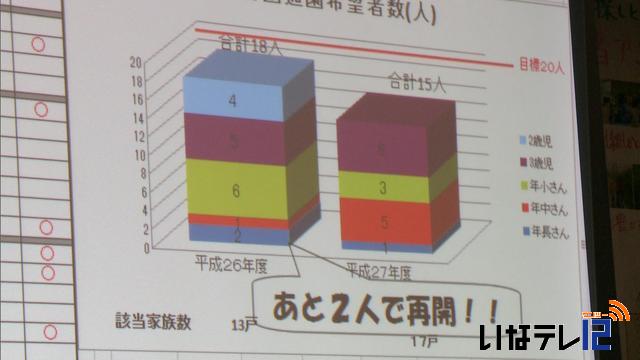

平成21年度から休園となっている伊那市の新山保育園の平成26年度の入園希望者数が、18人であることが分かりました。

再開に必要な定員の半分の20人までに、残り2人となっています。

これは、28日新山保育園で開かれた交流会で報告されたものです。

地元有志でつくる新山の保育園・小学校を考える会では、平成27年度までの保育園再開を目指し、先月24日に入園希望についてのアンケートをとりました。

アンケートは、平成20年度以降に生まれた27人の子どもの保護者を対象に行われました。

その結果、平成26年4月再開の場合「通いたい」と答えた人は18人、通わないと答えた人は3人、分からないと答えた人は5人でした。

平成27年4月再開の場合「通いたい」が15人「通わない」が2人、「わからない」が8人でした。

平成27年4月再開の場合「わからない」と答える人が多いため、考える会では平成26年4月の再開を目指したいと話します。

考える会では、残り2人以上の確保のために「分からない」と答えた保護者に対し理解を深めてもらう他、地区外に住む新山出身者に対し呼び掛けを行う考えです。

アンケート結果は、来月伊那市に提出するということです。 -

JA上伊那「生活部会」女性組合員の加入促進に成果

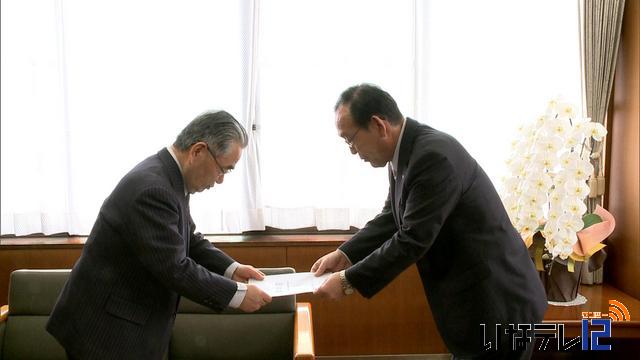

JA上伊那の女性組織、「生活部会」は、女性組合員の加入促進に成果があったとして、JA長野県女性協議会から表彰されました。

25日、女性部会の前年度の会長、湯澤順さんと、今年度の会長、矢島美枝子さんがJA上伊那本所を訪れ、御子柴茂樹代表理事組合長に受賞の報告をしました。

JA長野県女性協議会では組織運営に対する女性の参画を進めようと、組合への加入促進による組織強化を図っています。

JA上伊那の女性組織、生活部会は、組合員、非組合員合わせて、部員数は5,072人です。

女性対象のフレッシュミズ大学の開催や、個別の声掛けなどによる加入促進を行い、23年度に1,056人だった女性組合員を24年度には、116人増やして1,172人にしました。

御子柴組合長は「女性が元気だと地域も元気になる。みなさんの声を組織運営に反映していきたいので、積極的に活動してください」と話していました。 -

凍霜害 上伊那は1億円超の被害

長野県は、22日に発生した凍霜害による農作物への被害状況をまとめました。

上伊那では、箕輪町、飯島町、中川村を中心に132ヘクタール、合わせて1億5百万円の被害がでています。

22日早朝、強い寒気の影響で県内各地で氷点下の気温となり、りんごやなしなどの果樹を中心に被害が発生しました。

箕輪町長岡の果樹農家、伊藤弘さんの果樹園では、梨農家が被害を受けました。

上伊那では、りんごやなしなどの果樹で128ヘクタール1億2百万円の被害が、アスパラガスやすいかなどの野菜で4ヘクタール3百万円の被害がでています。

総面積は132ヘクタール、被害総額は一億5百万円となっています。

松本で9億円を超える被害が出るなど、全県では2千ヘクタール16億4千万円の被害となっています。 -

押絵展「布との対話60年」

駒ヶ根市在住で、元赤穂高校教諭の竹内典子さんの押絵展が、27日から伊那市のかんてんぱぱ西ホールで始まりました。

押絵展は「布との対話60年」をテーマに開かれました。

竹内さんは、松本市の病院に入院していた時に、同じ病室にいた人に押絵を教わったのがきっかけで、これまでおよそ60年間、趣味で作ってきました。

会場には、これまでつくりためてきた作品、およそ50点が並んでいます。

花や和服姿の女性、子どもをテーマにした作品が多く、使われている布の中には竹内さんが自分で染めたものもあります。

竹内さんは「精根込めて作った作品が並んでいるので、多くの人に見てもらえれば」と話していました。

押絵展「布との対話60年」は、5月6日まで、伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれています。 -

GWで県外客の入り込み始まる

ゴールデンウィークが始まりました。

伊那地域のレジャー施設では、連休を利用して県外の観光客の入り込みが始まりました。

「ゼロ磁場」として知られる伊那市長谷の分杭峠には、県外から観光客が訪れていました。

去年はゴールデンウィークだけで3千人以上が訪れたゼロ磁場。

シャトルバスの運行が始まった3年前からの集計では、1日千人以上が利用したこともあります。

この連休中は、シャトルバスを2台体制にして、通常30分間隔の運行を15分間隔に短縮しています。

東京から訪れた観光客は「空気がおいしい。どのくらい磁場にいれば効果があるのか・・・」と話し、観光を楽しんでいました。

バスの運転手は「今日は少し肌寒いので、出足が遅い。連休中客足が遠のかなければ良いが・・・」と話していました。 -

箕輪ダムにジャンボマスを放流

天竜川漁業協同組合は上伊那の3か所のダムでジャンボマス300キロを27日放流しました。

このうち箕輪ダムでは50センチほどのジャンボマス100キロが放流されました。

ジャンボマスの放流は天竜川漁協がゴールデンウィークに釣りを楽しんでもらおうと毎年行っているものです。

放流が終わると町内外から訪れた人たちが早速釣りを楽しみました。

ある男性は、「毎年楽しみにきています。今年は大きい魚を釣りたいです」と話していました。 -

簡易雨量計 簡単・安心今後に期待

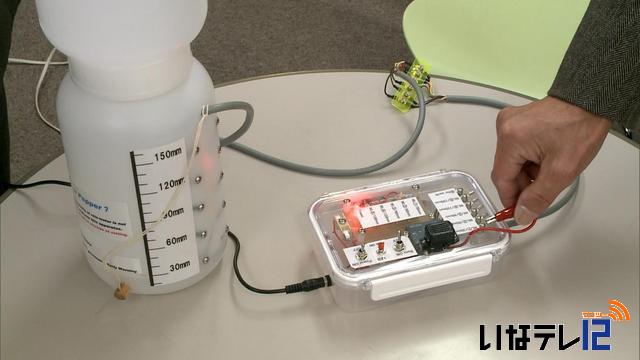

元建設省職員で世界レベルで砂防知識の共有を推進している国際砂防協会の大井英臣さんは、誰でも簡単に作ることができる簡易雨量計を開発し、県内の各自治体に紹介しています。

大井さんが開発した簡易雨量計は、水がたまる計測部分とブザーで危険を知らせるモニター部分からなっていて、部品や容器はすべてホームセンターで購入することができるということです。

指定した雨量でブザーが鳴ります。

深夜や突然の豪雨を見逃すことなく感知でき、モニター部分は屋内に置くため暴風雨の際も安全に観測できる利点があります。

大井さんは、国際協力機構JICA時代、カリブ地域防災プロジェクトに携わりコミュニティ自ら制作可能な観測機器の必要性を感じ、簡易雨量計や水位計の開発に取り組みはじめました。

以来、改良を重ね現在のスタイルになったということです。

この簡易雨量計に県の建設部砂防課も目をつけました。

すでに実用化されていて、スリランカでは、土石流発生前に住民が避難した事例やインドでは、多くの家畜が洪水被害から免れた例も報告されています。

この簡易雨量計は、伊那市にも届けられ、担当の危機管理課では、自主防災組織への設置や普及も視野に入れ検討を進めるとしています。 -

29日に第2回ローメン春まつり開催

伊那ローメンズクラブは第2回伊那ローメン春まつりを29日に伊那市役所駐車場で行います。

24日は伊那商工会館でローメン春まつりについての記者会見が開かれました。

今年のローメン春まつりでは、来場者からの要望を取り入れ、焼きそば風ローメンだけでなくスープ風ローメンも提供します。

信州プロレスリングや、アイドルグループのオトメ★コーポレーション、ソウルシンガーの湯沢かよこさんによるステージも企画されています。

この3組はローメンをPRするローメン大使としてこの日に委嘱されます。

午前と午後の2回に分けて宝投げが行われる他、ローメン風味のポップコーンの無料配布もあります。

第2回伊那ローメン春まつりは、29日月曜日午前10時から伊那市役所駐車場で行われます。 -

長野県市町村対抗駅伝 伊那市チーム結団式

29日に松本市で開催される長野県市町村対抗駅伝に出場する伊那市チームの結団式が24日、伊那市役所で行われました。

この日は、大会に出場する一般と小学生チームの選手が出席し、結団式が行われました。

市町村対抗駅伝は、松本市の陸上競技場を発着点とし、中学生から一般の男女8人が、約38キロ8区間をタスキでつなぎます。

小学生駅伝は、4区間6キロをタスキでつなぎます。

結団式で、選手らは「去年より良い成績を残したい」「全力で走ってチームに貢献したい」など、大会に向けての抱負を発表しました。

中学3年の時からこれまで11回この大会に出場している鈴木昌幸監督は、今回、足の故障で選手としては出場できないということで、ハチマキやお守りを渡して、一人ひとりを激励していました。

伊那市チームは、2009年の19回大会以来果たせていない、8位入賞を目指すということです。

長野県市町村対抗駅伝競走大会は、29日に松本市で開催されます。 -

伊那市手良で早くも田植え

上伊那地域のトップをきって26日伊那市手良野口の水田で田植えが行われました。

田植えをしたのは、伊那市手良にある株式会社中坪ノーサンです。

26日は、午前から予定していましたが強風のため午後にずれ込みました。

田植え機を操るのは、登内美穂さん。10年以上田植えをまかされています。

中坪ノーサンでは、手良中坪を中心に野口など合わせて29ヘクタールの水田で米を栽培しています。

毎年4月下旬から田植えを始めていて、今年は去年より1日早まりました。

苗も7棟のハウスで育てていて、今シーズンは、温度管理に気を使ったということです。

栽培しているのは、コシヒカリが9割以上で、減農薬で育てる特別栽培米も1/3を占めます。

8割が安曇野の業者へ、残りの2割がJA上伊那に出荷されています。

ねばりと甘み、風味があり評価も高く、飯田市の老人ホームからは、毎年感謝の手紙も届いているということです。

中坪ノーサンの田植えは、請け負っている面積が多いため5月いっぱいかけて行われます。

JA上伊那によりますと、今年の田植えのピークは、平年並みの5月中旬頃ということです。 -

1事業を要検討に

南箕輪村行政評価委員会は、村が平成23年度に取り組んだ39の事業を評価し、38の事業については、必要性ありと評価しましたが、1事業については、要検討としました。

26日池上昭雄委員長が唐木一直村長に答申書を手渡しました。

必要性が少なく要検討との評価だったのは、女性農業者のグループ輪の会の事務局を村が担当していることです。

行政評価委員会は、「輪の会の事業そのものは自立し主体的に進められているため、村が事務局として事業に関わる必要性は少ない。外部委託等も含め、今後の対応について検討されたい。」と評価結果を要検討としました。

村では、今回の答申に対する回答を早ければ来月開かれる委員会に提出したい考えです。

今回の答申を受け唐木村長は、「人口増に伴い村民からは多種多様な意見があるのも事実。効率的な行政運営を行いながら住民サービスにつとめていきたい」と話していました。 -

第42回日本画県展

第42回日本画県展が、25日から伊那文化会館で始まりました。

日本画県展は、長野県日本画会が開いているもので、会場には出品された、およそ80点の作品が並んでいます。

伊那支部からは11人が出品しました。

伊那市手良の竹内美幸さんの「かぞく」と伊那市高遠町の鈴木岬さんの「いぶき」は、奨励賞を受賞しています。

日本画は、鉱石などを砕いて、細かくなった粒子をにかわと混ぜて作る「岩絵の具」を、置くように何度も塗り重ねて色をつけています。

ある会員は、「年々出品数が減ってきているので、伝統ある日本画の技法を残していきたい」と、話していました。

日本画県展は4月29日月曜日まで、伊那文化会館で開かれています。 -

中箕輪農事組合法人と箕輪町との訴訟問題 解決する見通し

箕輪町大出のそば加工施設留美庵を運営する中箕輪農事組合法人と箕輪町の両者が起こしている訴訟は、長野地裁伊那支部が示した和解案を両者が受け入れ解決する見通しです。

26日は、箕輪町役場で町議会臨時議会が開かれ、解決金として600万円を支払う内容の議案が全会一致で可決された他、それに伴う補正予算案が可決されました。

この問題は、町が所有するそば加工施設の土地使用料と施設建設負担金を運営している中箕輪農事組合法人が長期滞納していることから、平成22年4月に建物の明け渡しなどを求め町が提訴。

一方法人側は、そばの実を納入するための土地所有者との契約を、町が結ばなかったことからそばの実の納入ができなくなり経営が悪化したとして、同じ年の6月におよそ2千9百万円の損害のうち1千万円の損害賠償を求めています。

この件について長野地裁伊那支部は、そばの実が納入できなくなったのは町の配慮のない行為によるものと認め、和解案として解決金600万円の支払いを町に提案。

一方法人に、建物と備品の返還を提案しています。

平澤豊満町長は「徹底的に争うこともできるが裁判所が示した和解案に従うのがベターだと考えている」と話していました。

議員からの「町長の責任の有無」についての質問に対して平澤町長は「手落ちはなかったと考えている」と話していました。

伊那ケーブルテレビの取材に対し法人側は「金額には納得はいっていないがこれ以上長引かせたくない」とし、和解に応じる考えです。

来月13日に24回目の裁判が開かれ、和解が成立する見通しです。 -

SL風装飾バス到着

知的障害者の就労支援などを行っている、伊那市西箕輪の「社会福祉法人アンサンブル伊那」は、施設利用者に喜んでもらおうと、SLのようにデコレーションしたバスを導入しました。

このバスは、以前兵庫県で幼稚園バスとして使われていたもので、そのままの状態で24日、アンサンブルに到着しました。

アンサンブルでは、楽しい乗り物を置いて利用者に喜んでもらいたいと、バスの導入を決めました。

小椋年男理事長は、「利用者が興味を持ってくれると嬉しい。バスを見て楽しんでもらいたい」と話していました。

バスの名前は、今後利用者から募集をして、決定するということです。

小椋さんによりますと、今後は、バスの中にモニターやスピーカーを取り付け、映画鑑賞ができるように改装したり、外側にイルミネーションの装飾をする予定だということです。 -

上伊那森林組合決算 800万円黒字

上伊那森林組合の昨年度の決算は、およそ800万円の黒字で、6年連続の黒字となりました。

これは26日に開かれた上伊那森林組合総代会で報告されたものです。

昨年度の純利益はおよそ330万円で、前年度の繰越金を合わせた最終的な黒字額はおよそ800万円となり、6年連続の黒字となりました。

上伊那森林組合は昨年度、バイオマス事業で日本ペレット協会から全国で初めての優良認証を受けました。

それにより、販売量が増加したことなどが黒字の主な要因とみています。

井澤通治組合長は「行政や企業と連携を取りながら、森林整備・バイオマス事業・木材加工事業の3つを柱に取り組んでいきたい」と話していました。 -

わんぱくひろば 親子でにぎわう

子ども達が自然の中で遊ぶわんぱくひろばが伊那市の春日公園で27日行われました。

27日は家族連れ600人ほどが訪れました。

わんぱくひろばは、ガールスカウトなど8団体が実行委員会となり行っているもので、今年で38回目です。

子ども達に自然の中で友達と一緒に遊び、豊かな感性を育んでもらおうと行われています。

会場ではターザンロープや輪投げ、工作などのブースが出され、子どもたちでにぎわっていました。

ある保護者は、「体をたくさんつかって普段はできないことにたくさん挑戦できていた」と話していました。 -

桜シリーズ 長谷非持山 玄立寺のシダレ桜

伊那市長谷非持山の玄立寺のシダレザクラが見頃となっています。

境内には樹齢20年ほどの桜が7本植えられています。

寺の熱心な信者が、日蓮宗の総本山である山梨県身延山から持ってきて植えた桜だということです。

桜は現在8分咲きで、今週末満開を迎えそうだということです。見頃は、来週末頃までになりそうです。

411/(火)