-

箕輪中部小で運動会

箕輪町の箕輪中部小学校で4日、旧体育館の工事に伴い例年より時期を早めて運動会が開かれました。

天候に恵まれ、全校児童が紅白に分かれて23の種目を行いました。

箕輪中部小学校は、旧体育館の建て替え工事が行われるため、7月からグラウンドのおよそ半分が利用できなくなります。

このため、例年9月中旬に開いている運動会を、時期を早めて実施しました。

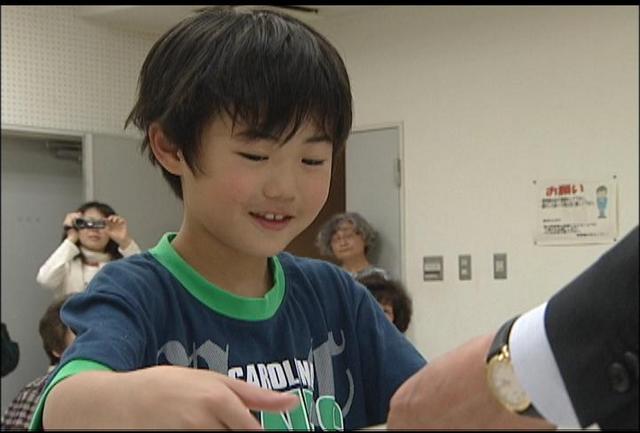

小学校で初めての運動会となる1年生は玉入れ競技を行いました。

児童は籠を目がけて懸命に玉を投げていました。

5、6年生女子の騎馬戦では、敵の帽子を目がけて騎馬がグラウンドを走り回り、攻防が繰り広げられました。

紙で作った兜をかぶった大将対決は迫力ある戦いとなり、児童や保護者から声援が送られていました。 -

田んぼの生き物観察会

箕輪町の親子が4日、身近な田んぼに生息する生き物を観察しました。

箕輪町郷土博物館が開いた観察会で、親子およそ20人が参加しました。

観察会は、田んぼに生息する生き物を観察し、身近な自然に触れてもらおうと開かれていて、今年で2年目です。

子どもたちは、田んぼの中をのぞき込み、網や手で生き物を捕まえました。

田んぼではダルマガエルが多く見つかりました。

講師を務めた飯田市美術博物館学芸員の四方圭一郎さんは、「ダルマガエルは絶滅危惧種。体が丸く、手足が短くてジャンプ力が弱い」と話しました。

ダルマガエルは長野県内では辰野町から高森町までの地域に生息していて、特に辰野町から南箕輪村までの西天竜の水を活用している地域に多いということです。

この日はこのほか、マルガタゲンゴロウなども見つかり、子どもたちは観察に夢中になっていました。 -

ローメンの日 ローメンズクラブ加盟店賑わう

6月4日はローメンの日です。

伊那市内の飲食店では、ローメンが1杯400円で提供され、多くの人で賑わいました。

伊那市前原の「萬楽」には、昼時になると多くの人が訪れローメンを注文していました。

市内を中心におよそ30の飲食店などで作る伊那ローメンズクラブでは、6月4日を「蒸し麺」の語呂合わせからローメンの日としています。

この日は、1杯600から700円のローメンが、1杯400円で提供され、100円値引きのサービス券もプレゼントされました。

萬楽では、店内に入りきれない客が、この日だけ特別に設置された屋外のテーブルでローメンを食べていました。

萬楽店主でローメンズクラブ会長の正木金内衛さんは「ローメンの日をきっかけに、知らない人にもローメンを知ってもらえたらうれしい」と話していました。

店を訪れたある男性は「ローメンの日だとは知らなかったが、いつも食べているローメンが安く食べられて良かった」と話していました。 -

合併5周年高遠地区記念事業

旧伊那市、高遠町、長谷村の合併5周年を祝い、合併5周年高遠町地区記念事業が4日、伊那市高遠町の総合福祉センターで開かれました。

会場には高遠の地区住民を中心におよそ270人が集まりました。

これは、合併5周年を祝うとともに、これまでの5年間を振り返ろうと、住民でつくる記念事業実行委員会が開いたものです。

式典では意見発表が行われ、3人が日頃の活動について発表しました。

高遠で観光ボランティアガイドを務める小田中一男さんは、案内をしていて聞いた声などについて話ました。

小田中さんは「他の地域から来る人にとって魅力であることが、地元住民にとって当たり前ではいけない。地域の本当の魅力をきちんと後世に伝えていかなくてはならない」と話していました。

また、将来の夢の発表では、高遠小6年の堀川真央さんと高遠北小6年の古村奈津香さんが「看護師になりたい」「メイクアップアーティストを大好きな高遠でやりたい」と発表していました。

記念事業実行委員会の伊東義人委員長は「この5年間で高遠地区の住民の意識もだいぶ変わった。地域の特性を活かしてさらに良い地域にしてもらいたい」と話していました。

白鳥孝伊那市長は「地域に住みたいと言ってくれる子ども達がもっと増えるよう、良い地域づくりをこれからもしていきたい」と話していました。

実行委員会では「記念事業をきっかけにより良い地域にしていきたい」としています。 -

伊那バラまちフェスタ

花と音楽のまちづくりをテーマに伊那市の中心商店街で開かれている伊那バラまちフェスタのオープニングセレモニーが4日、通り町のセントラルパークで開かれました。

この日は、伊那うたごえ喫茶実行委員会のメンバーがセレモニーに合わせてバラにちなんだ曲を歌いました。

伊那バラまちフェスタは、中心市街地再生協議会が、活性化を目指して開いているものです。

山寺から西町までのおよそ1キロに350鉢70種類のバラが並べられています。

セレモニーに訪れた人たちは、歌詞カードを見ながら演奏に合わせて口ずさんでいました。

イベントを中心として進めるバラ咲く街角委員会の中村弘人委員長は「バラは咲いたら綺麗だが、次の年はさらに綺麗になる。年々良くなるバラを見に多くの人が商店街に出てきてくれたらうれしい」と話していました。

またこの日はバラづくり入門教室が開かれ、アルプスバラ会の春日千定さんが指導していました。

伊那バラまちフェスタは、30日木曜日までで、市街地に並んだバラの見頃は6日からの週になりそうだということです。 -

リニア今後の対応決める

リニア中央新幹線建設促進上伊那地区期成同盟会は3日幹事会を開き、リニア建設に関する整備計画の決定に伴う対応を決めました。

上伊那地区期成同盟会では、国が正式決定したことから整備計画を尊重するとしたうえで、今後は地域交通網の整備などを国などに働きかけていくとしています。

上伊那地区期成同盟会では、国がCルートを正式に決定した以上この整備計画を尊重し県内の他の同盟会や県協議会と連携を図り、リニア建設が地域振興につながるよう今後も国の積極的な関与を求めていくとしています。

また今後の対応としてリニアの中間駅のあり方のほか、JR飯田線や中央東線などの一層の利便性向上と高速化、また幹線道路網の整備促進や松本空港とのアクセスなど、新たなビジョンを早期に明確にするよう国土交通省や長野県など関係機関に働きかけていくとしています。

幹事会が決めた対応については、3日開かれた上伊那広域連合正副連合長会議で報告され、了承を得たということです。 -

いのちの写真パネル展

戦没者の遺骨収集の写真から戦争の悲惨さを伝える「いのちの写真パネル展」が4日から、伊那市のいなっせ2階で開かれています。

会場には、海外での遺骨収集時の写真を掲載したパネル、60点が並んでいます。

パネル展は、静岡県在住の自営業鈴木基之さんが、戦争の悲惨さや現状を伝えようと全国各地で開いているものです。

写真は、1937年の日中戦争以降に海外で戦死した人の遺骨収集の時に、家族やボランティアが撮影したものです。

日本人戦死者はおよそ212万人を越え、今もなお収集できていない遺骨があると鈴木さんは話します。

「いのちの写真パネル展」は6日月曜日まで伊那市のいなっせ2階で開かれています。 -

高遠しんわの丘ローズガーデンのバラ祭り 開催

中央アルプスを一望しながら120種類以上のバラを見ることができる高遠しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りが4日から始まりました。

バラ祭りは、通年観光や地域活性化を目的に毎年開かれていて、今年で4年目です。

広さ8040平方メートルの園内には、およそ120種類、2600本のバラが植えられています。

伊那市によると、今年は寒い日が続くなど天候が不安定だった為、1週間から10日ほど開花が遅れているということです。

梅雨の晴れ間となった4日は、県内各地から家族連れや観光客が訪れ、写真を撮ったりしていました。

4日はバラ祭りのオープンに合わせ、ユカイナとハープの演奏が行われ訪れた人を迎えていました。

バラ祭り期間中には、バラの苗木の販売が行われる他、週末にはさくらホテルと会場を結ぶ周遊バスが運行します。

バラ祭りは26日日曜日までを予定していて、見ごろは6月中旬ということです。 -

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会 岩場で訓練

夏山シーズンを前に、南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会は3日、伊那市長谷の岩場で訓練をおこないました。

訓練には、対策協会の救助隊員26人が参加しました。

訓練は、隊員の技術向上を目的に年に3回行われています。

3日は、高さおよそ20メートルの岩場を難易度別に3か所に分かれ、救助用のロープを使って登っていました。

2日までの雨の影響で岩が滑りやすくなっていて、隊員らは足元を1歩1歩確認しながら登っていました。

南アルプスでは昨年度、遭難や滑落などが5件起きていて、そのうち救助隊は3回出動しました。

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会では、今後も訓練を積み重ね、緊急時に備えいつでも出動できる態勢をとっていきたいとしています。 -

美和水路トンネル 安全祈願祭

老朽化にともない、新設される伊那市長谷の非持地区の灌漑用の水路トンネルの安全祈願祭が、2日、現地で行われました。

2日は、県の関係者や、地元非持の上伊那美和土地改良区等が参加し、安全祈願祭が行われました。

水路は黒川から、長谷の非持まで12キロにわたり引かれていて、非持地区の田畑に水を供給してきました

水路のトンネル部分が老朽化に伴い破損し、通水できなくなる不安があるため、新たに、367メートルの水路トンネルが建設されます。

水路の改修やトンネルの建設は、県営ため池整備事業として採択され、事業費は、水路橋やサイホンなどの整備を含めおよそ3億4500万円です。

安全祈願祭で、市川武二上伊那地方事務所長は、「災害に強い農業にむけ、農業振興・地域振興につながる水路の無事完成を祈る。」と挨拶しました。

土地改良区の北原幸彦理事長は、「水路は、地域農業の根幹であり、地元の農業経営の安定と生活の安全につながる」と話していました。

水路トンネルは、来年10月に完成する予定です。 -

まっくん俳句 入賞者表彰式

去年8月から大芝高原の周辺施設などで俳句を集めたまっくん俳句の入賞者表彰式が3日南箕輪村の村民センターで行われました。

まっくん俳句は、今回で2回目で、大芝荘や大芝の湯など4箇所に投句箱を設置するなどして募集しました。

小学生から219句、一般から111句が寄せられ、教育長や公民館長が入賞作品33句を選びました。

3日は、入賞者一人一人に賞状などが手渡されました。

まっくん句友会代表の荻原文博さんは、「上達するには、続けていくことが大事。特に小学生の形にこだわらない新しい感覚を感じることができてうれしい」と話ました。

唐木一直村長は、「俳句で文化活動がさらに高まって欲しい。文化の香り高い村になるようみがきをかけて行って欲しい」とあいさつしました。

最高賞の村長賞は、南箕輪村の林あい子さんの「夜半に覚め母まぼろしの天の川」が選ばれています。 -

旧井澤家住宅で骨董市

伊那市西町の旧井澤家住宅で、骨董市が開かれています。

こちらは、戦争中に、発行されたぐんぴょう軍票といわれる紙幣です。

大日本帝国政府と印刷され、東南アジアなど当時占領下においた国で使用されました。

近年、人気が高まっているということで、未使用のものには、1枚2万5千円の値がつけられています。

上伊那地域で骨董や美術品を扱う2つの業者が出店していて、訪れた人たちは、古民家の雰囲気の中で古美術品を眺めています。

中村不折の書や池上秀畝が描いたとされる墨絵のほか、蔵出し品も多数あり、「お宝」が所せましと並べられています。

駒ヶ根市で骨董店を営む小林さんは、「骨董の基本は、昔のものを大切にしようという精神で、現代のフリーマーケットの基になるもの。購入したら眠らせておくのでなく、使って欲しい」

と、骨董の魅力について話しています。

骨董市は、5日までで、時間は、午前9時から午後5時。入館料は、大人が200円、子どもが100円となっています。 -

登内時計記念博物館 シャクナゲ見頃

伊那市西箕輪の登内時計記念博物館のシャクナゲが見頃を迎えています。

博物館周辺には、1500株のシャクナゲが植えられていますが、今見頃を迎えているのは、ヤクシマシャクナゲという品種800株です。

今年は、寒さの影響で、10日ほど遅れて開花しましたが、つぼみの数は、多く、見ごたえがあるということです。

シャクナゲは、6月中旬頃まで楽しめるということです。

登内時計記念博物館では、6月10日の時の記念日に併せ、10日から12日までの3日間、入館料は、無料になります。

他にも時計クイズや売店の1000円均一セールも予定されていて、博物館では、多くの来場を呼びかけています。 -

伊那市荒井室町の市道が通行止め

伊那市荒井室町の市道が、横を流れる小沢川により護岸が洗掘されているおそれがあるため、通行止めとなっています。

伊那市は、荒井区室町の荒井橋下流の市道を、1日の午後6時過ぎから通行止めにしています。

護岸が洗掘されているおそれがあるためで、現在、土嚢などで一時的に対処してあります。

伊那市では、当分の間、通行止になるとして、市民の協力を呼びかけています。 -

松くい虫被害木 大型破砕機による処理を引き続き

伊那市松くい虫対策協議会が2日に開かれ、昨年度から実施した被害木の大型破砕機による処理を引き続き行っていく事などが確認されました。

伊那市の松くい虫被害は昨年度1,908立法メートルで、上伊那全体ではH20年度から減少傾向にあるものの伊那市は増加しています。

今後の対策として協議会では被害木の処理方法として、できるだけ大型破砕機による処理を行っていくとしています。

破砕処理は、被害木を15ミリ以下のチップにし松くい虫が寄生できない状態にする方法です。

従来のくん蒸処理は、きり倒した被害木をビニールで覆い現場に残すため景観上問題がありました。

今年度は、処理を予定している900立法メートルのうち7割を破砕、残り3割をくん蒸で処理する計画です。 -

おひさまクラブ油絵展

油絵を勉強している趣味の会「おひさまクラブ」の油絵展が2日、伊那市の伊那図書館で始まりました。

会場には会員の近作を中心に油絵24点が展示されています。

おひさまクラブは、伊那芸術文化協会主催の油絵講座で学んだ仲間の有志でつくる会で、今年で6年目になります。

伊那市在住の画家、碓井伍一さんの指導を受け、月に2回、いなっせで勉強しています。

展示しているのは、風景画、人物画、静物画などで、会員がそれぞれ自由なテーマで取り組んだ作品ということです。

おひさまクラブ油絵展は12日まで、伊那市の伊那図書館で開かれています。 -

プロドライバー事故防止コンクール表彰伝達

交通安全に積極的に取り組んだ事業所などを表彰する「プロドライバー事故防止コンクール」で受賞した事業所に2日、表彰状が伝達されました。

伊那警察署で伝達式が行われ、関原敬泰伊那警察署長から表彰状が伝達されました。

優秀事業所に選ばれたのは伊那市の大谷総業運輸倉庫株式会社、有限会社白川タクシー、南箕輪村の株式会社丸登運送伊那営業所です。

優良事業所は、伊那市の高遠観光タクシー有限会社です。

標語部門では、優秀標語創作者に伊那タクシー株式会社の西澤松之さんが選ばれました。

佳作は3人が選ばれています。

長野県警察本部などが主催するプロドライバー事故防止コンクールは、運転業務を行う事業所で運転や接客マナーを高め、交通安全に取り組み、事故のない社会を目指そうと行われています。

コンクールは去年7月から12月までの6カ月間で、県内から658事業所が参加しました。

受賞者らは、「社員教育をさらに徹底し、安全運転をしていきたい」などと話していました。 -

伊那まつりTシャツ・うちわデザイン決定

8月に行われる伊那まつりのTシャツとうちわのデザインが2日、決まりました。

2日、伊那市役所で審査会が開かれました。

Tシャツは53人から57点、うちわは22人から24点の応募がありました。

審査の結果Tシャツは、美篶の山岸健さんのデザインに決まりました。「色がきれいで、祭りで皆が着ると映える」と評価されました。

うちわは、境の佐藤世紀さんのデザインに決まりました。「震災から立ちあがるエネルギーを感じ、縄を結ぶデザインがいい」と評価されました。

今後、Tシャツは注文販売し、うちわは踊り連や祭りの参加者に配られる予定です。 -

東ティモール訪日団表敬訪問

東南アジアの国、東ティモールの学生訪日団が2日、伊那市を訪れ、白鳥孝市長を表敬訪問しました。

訪れたのは東ティモールの16歳から23歳までの学生13人と引率者2人です。

東ティモールは2002年にインドネシアから独立した国で、訪日は、伊那市高遠町出身の東ティモール大使、北原巖男さんの縁で行われました。

白鳥市長は、「お互いを理解しながら交流を深めていきたい。東ティモールは若い国。若い皆さんがいい国をつくっていってほしい」と話しました。

訪日団引率者のアルファロさんは、「伊那市を訪れ、学校や企業などを見る機会が与えられたことに心から感謝します」とあいさつしました。

初めて日本を訪れた学生たちに茶道を体験してもらおうと和菓子と抹茶が振る舞われました。

訪日団からは、東ティモールの伝統的な装飾品の布が伊那市に贈られました。

訪日団は5日まで伊那市に滞在し、企業訪問のほか、高遠中学校や中尾歌舞伎保存会と交流する予定です。 -

マロニー(株) 伊那工場竣工

でんぷん麺を製造している食品メーカー・マロニー(株)の伊那工場が完成し、2日竣工式が行われました。

マロニー伊那工場は、小黒川パーキングの西側に建設されました。

工場の述べ床面積は5千平方メートルです。

2日は工場内で竣工式や見学会などが行われました。

マロニーは、大阪に本社を置く食品メーカーで、大阪のほか、浜松、福岡に工場があり、伊那工場は4番目となります。

ジャガイモのでんぷんを原料とするでんぷん麺を主に製造しています。

伊那工場は3つの工期に分け、拡充していく予定で今回の1期完成に伴い、地元から50人を雇用しました。

最終的には120人ほどを雇用する予定です。

竣工セレモニーで河内幸枝社長は、「伊那市や地元の皆さんにあたたかく迎えていただき、嫁入りしたような気分。末永く仲間として付き合って欲しい」と挨拶しました。

白鳥孝伊那市長は、「マロニーを毎日食べて販売促進に寄与したい」と歓迎しました。

伊那工場では、7月下旬から製品の生産を開始する予定です。 -

箕輪町とICTが協定締結

箕輪町と伊那ケーブルテレビジョンが、災害情報などの放送に関する協定を2日、締結しました。

2日は、箕輪町役場で調印式が行われ、箕輪町の平澤豊満町長と、伊那ケーブルテレビジョンの向山公人社長が、協定書を取り交わしました。

今回、かわされた協定は、箕輪町内で、災害が発生したとき、あるいは発生するおそれがある時に、地域に密着した情報を流す事で、被害の軽減を図るというものです。

具体的には、箕輪町の防災行政無線システムと連動し、ケーブルテレビの自主放送に情報を文字で流す緊急告知システムの運用、災害放送の必要がある場合は、生中継などで、災害放送を行うなどです。

平澤町長は、「的確に情報を伝達するという事は、安全・安心な町づくりのための大切な要素」と挨拶しました。

向山社長は、「住民の安全・命をまもるお手伝いをさせていただきたい」と話していました。

なお、伊那ケーブルテレビでは、平成18年に伊那市と、去年南箕輪村と防災協定を締結しています。

6月8日からは、3市町村が共同で運営する緊急告知システムの運用を開始する予定で、3市町村の火災・災害・生活などの緊急情報を、L字の文字放送で流す予定です。 -

衣替え 夏服で登校

6月に入り、衣替えのシーズンとなりました。

1日から各地の学校でも衣替えとなり、夏服を着た生徒が登校する光景が見られました。

伊那市の伊那西高校でも1日から衣替えとなり、夏の制服を着た生徒が登校していました。

1日の伊那地域は、朝から小雨が降る肌寒い一日で、最高気温は17度と4月中旬なみの気温となりました。

生徒らは、半そでの制服の上に長そでのカーディガンをはおり登校していました。

ある3年生は、「夏服を着るのは最後になるので大事に着たい」と話していました。 -

さくらの家 エゴマの種まき

伊那市長谷の障害者社会就労センターさくらの家の利用者は1日、施設近くの畑にエゴマの種をまきました。

さくらの家では、近くに住むボランティアや伊那ライオンズクラブの協力で長谷非持の畑で雑穀の栽培をしていて、今年で3年目になります。

この日は、利用者20人が、交代で種まき専用の機械を使ってエゴマの種をまきました。

エゴマは8月下旬から9月頃に収穫できるという事で、秋に収穫祭を行ってみんなで味わい、残りは販売する予定です。

小松幸子所長は「自分達で育てたものを販売する事で、利用者の自信につながれば」と話していました。 -

組加入世帯が義援金

南箕輪村区長会は、村内の組加入世帯から東日本大震災の義援金を募り、194万4,055円が集まりました。

1日は、堀薫区長会会長らが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に集まった義援金の報告をしました。

村区長会では震災後、組加入世帯から義援金を募り、およそ3,800世帯から194万4,055円が集まりました。

堀区長会会長は、「広く村民に呼びかけ、協力いただいた。復興支援に役立ててもらいたい。」と話していました。

南箕輪村役場に届けられた義援金は、今日現在で1,379万5,613円となっています。 -

第1回伊那バラまちフェスタ

伊那市の中心市街地をバラで飾り活性化につなげようと、第1回伊那バラまちフェスタが1日から始まりました。

伊那市山寺から西町までの約1キロに350本、70種類のバラが飾られていて、商店街にはバラの香りが漂います。

これは、伊那市中心市街地再生協議会が行っているもので、期間は今月30日までとなっています。

期間中には、4日(土)にセントラルパークでオープニングセレモニーとバラづくり入門講座、2日(木)と12日(日)にはフラワーアレンジメント教室などのイベントが企画されています。

協議会では、「色とりどりのバラが咲き誇る自慢の街にしていきたい」と話しています。 -

シニア大学OBグループ「栗ごはん」が桜植樹

今年春に、県シニア大学を卒業したメンバー有志が1日、伊那市西箕輪の老人憩いの家西箕輪荘で桜の苗木を植樹しました。

苗木を植樹したのは、今年春にシニア大学伊那学部を卒業したメンバーです。

13人が栗ごはんというグループの愛称で卒業後も活動を続けています。

この日は、西箕輪荘の他に、伊那市長谷の美和湖周辺にも桜を植樹し、合計13本を伊那市に贈りました。

栗ごはんでは、地域の緑化と卒業記念を兼ねて桜の寄贈を決めたという事です。

代表の大島一元さんは、「今後も地球の環境にやさしい活動をグループとして続けていきたい」と話していました。 -

信大農学部でタウンミーティング

住民の声を県政に反映させるタウンミーティングが1日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれ、学生と阿部守一長野県知事が意見を交しました。

タウンミーティングは、大学と地域との連携をテーマに開かれ地域貢献活動などを行なっている7つの団体およそ30人の学生が出席しました。

このうち地震で被害にあった栄村でボランティア活動を行なっている栄村復興震災支援隊のメンバーは、震災以降これまでに10回にわたり現地に出向き、宿泊施設の清掃や農作業の手伝いをしたことなどを知事に報告しました。

これに対し知事は、「大変ありがたい。被災した人たちにとっても勇気となる。これからも続けてもらいたい」と感謝していました。

また学生からの空き店舗が多い市街地を活性化させてほしいとの要望に知事は「空き店舗を活用する提案があれば出してもらいたい。県としても協力したい。」答えました。

知事は、「若い人が地域の人たちと連携することは大切なこと。いろんな地域で活躍してくれることが長野県のプラスにつながる。」と話していました。 -

上伊那地域へ県工科短期大学の設置要望

上伊那広域連合の白鳥孝連合長らは1日、阿部知事に、上伊那地域へ長野県工科短期大学設置を要望しました。

工科短大設置を要望したのは、広域連合のほか伊那商工会議所や長野県経営者協会上伊那支部など7団体です。

1日は、伊那合同庁舎で白鳥連合長が阿部知事に要望書を手渡しました。

県内には、上田市に県工科短大がありエンジニアの育成が行われています。

平成22年度の在校生の地域別の割合は東北信が87%に対し、中信は8%南信は4%と地域に大きな差があります。

工科短大については、現在4年制化の論議が出ていますが、白鳥連合長らは、4年制大学では優秀な人材の県外流出など人材確保にはつながらないとしています。

そのうえで全県的に優秀な人材を確保するためには、中南信地域に県内2校目の工科短大を設置することが望ましいとしています。

さらに県の主要工業集積地域であり、中南信地域の中心に位置する上伊那地域への設置を要望しています。

県工科短大のあり方ついては、現在県職業能力開発審議会で検討されていて8月に答申が予定されています。

県によりますと審議会では、県工科短大の学生が、東北信にかたよっているので、中南信にも必要ではないかという意見が出されているということです。

阿部知事は8月の答申にそって県工科短大設置などの方向性を決めたいとしています。 -

10月に36災害シンポ 開催

三峰川みらい会議の総会が30日、伊那市役所で開かれました。

今年は36災害から50年の節目を迎えることから「三峰川と36災害」と題したシンポジウムを10月に開催します。

総会では、平成22年度の事業報告や今年度の事業計画が示されました。

天竜川水系の洪水を引き起こした36災害から50年の節目を迎えることから今年度は10月に「三峰川と36災害」と題したシンポジウムを予定しています。

三峰川みらい会議の織井秀夫代表は「36災害から50年を迎える。川と災害について改めて考える機会にしたい。」と話していました。

今年度はこの他、伊那市が行っている日本一の桜の里づくり事業についても引き続き協力して力を入れて行きたいとしています。 -

太陽の周りに光の輪ができる

31日午前、太陽の周りに光の輪ができる珍しい現象が起きました。

この映像は、31日午前10時半頃の伊那市の上空です。

長野地方気象台によると、この光の輪は、巻層雲という白いベール状の雲が空を覆ったときに、太陽光の屈折で起きる現象だということです。

巻層雲は、低気圧や前線が近づくと現れる事が多く、天気が下り坂になる前兆とされています。

2710/(月)