-

松茸に感謝 石碑を建立

伊那市新山で松茸を生産、出荷している藤原儀兵衛さんは、このほど、所有している山林に松茸の形をした石碑を建立しました。

石碑は高さおよそ1メートルで「まつたけの森」の文字が刻まれています。

藤原さんが自ら所有している松茸山、標高およそ千メートルの場所に建立しました。

藤原さんは、昭和30年代の半ばから、およそ50年にわたり松茸の生産や、研究を行い上伊那農業委員会協議会から松茸博士に認定されています。

石碑は、これまで関わってきた松茸に感謝の気持ちをこめて建立したということです。

藤原さんは、行政とともに松茸による観光振興を計画していて、「伊那市を春は桜、秋は松茸と呼ばれるほどにしたい」と意欲を見せています。 -

小学校の水漏れなどの経費含む補正予算案可決

南箕輪村議会臨時会が3日、村役場で開かれ、南箕輪小学校の漏水にかかる経費130万円を含む一般会計補正予算案が可決されました。

漏水は、プールのシャワーなどに通じる水道管の排水バルブに異物がはさまっていたため発生したものです。

排水口が完全に閉まっていない状態で15日間経過しおよそ1万1千立法メートルの水が漏水したということです。

6月30日に学校職員が気づき村教育委員会に報告し、3日議会に説明がありました。

これによる水道料は130万円で村が補正予算として計上し、可決されました。

村教育委員会では事故防止対策として「プール排水・注水手順マニュアル」を作成するなど再発防止に努めたいとしています。 -

中学生の夏休み租税教室

伊那税務署で夏休み租税教室が3日開かれ、伊那市の中学3年生が税金について学びました。

夏休み租税教室は、税について知ってもらおうと、伊那税務署が毎年開いています。

今年は、東部中学校から9人、春富中学校から10人が参加しました。

教室では、伊那税務署の三澤弘典総務課長が、税について話しました。

税金の使い道として、道路の補修や家庭から出るごみの処理などをしていることを話しました。

三澤課長は、「国を維持して発展させていくために税は欠かせないもの。国民には納税の義務があることを理解してほしい」と話していました。 -

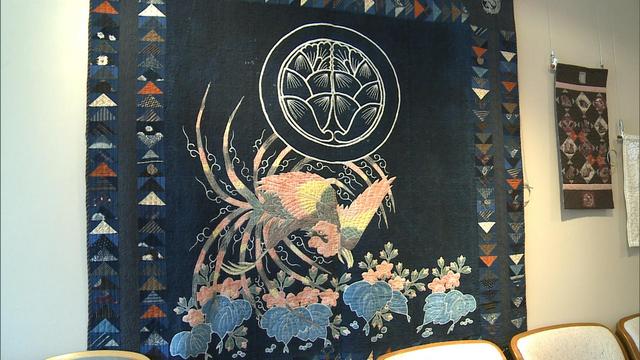

小林恵子さんパッチワークキルト展

趣味でパッチワークを楽しんでいる伊那市西箕輪の小林恵子さのキルト作品展が、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれています。

パッチワークキルトのタペストリー15点が、ホテルロビーの廊下に展示されています。

小林さんは23年間、パッチワークを楽しんでいます。

今回の展示では、習い始めの頃の小さい作品をつないだタペストリーや、藍染の布を使った和風の作品などが飾られています。

小林さんのパッチワークキルト展は31日まで、高遠さくらホテルで開かれています。 -

伝承達人技 はた織り体験講座

日本の文化を体験してもらおうと箕輪町で3日、はた織り体験講座が開かれました。

この講座は、今年度、箕輪町郷土博物館、公民館、図書館が連携して開いている伝承達人技講座の一環として開かれました。

小学生から大人まで定員いっぱいの15人が参加しました。

体験したのは、細く裂いた布を糸の代わりにして織り上げる裂き織です。

郷土博物館にある体験用に作られた小型のはた織り機を使い、ランチョンマットを作りました。

参加した子ども達は、はた織り機の使い方を教わり、好きな色の布を使って丁寧に織り上げていました。 -

日本舞踊4流派 舞踊発表会

伊那市などで活動する日本舞踊の4つの流派合同の舞踊発表会が31日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。

これは、高遠さくらホテルが開いているもので、今年で9回目です。

日頃はそれぞれに活動している流派が合同で発表会をすることで、交流を深めています。

今年は4つの流派から5団体が出演しました。

23のプログラムがあり、一人あるいは数人でステージに立ち、歌謡曲などに合わせて踊っていました。 -

はなまるがユカイナ作り

伊那市の小中学生が様々な体験をする、はなまる地域探検隊は30日、伊那で生まれた木のオカリナ「ユカイナ」作りに挑戦しました。

およそ50人が参加してユカイナを作りました。

ユカイナ作りは初めてで、伊那市西春近で生まれた楽器を作りたいと計画されました。

指導したのはユカイナの製作者で、西春近に工房を構える加納義晴さんです。

子どもたちは、ユカイナの制作キットを使い、楽器の本体になる部分にのりをつけて貼り合わせていました。

はなまる地域探検隊では今後、福祉施設の訪問や国際交流会などで、自分で作ったユカイナで演奏をしたいとしています。 -

タウンステーション 4日オープン

伊那市の中心市街地の情報発信施設タウンステーションが、4日木曜日にオープンします。

タウンステーションは、買い物客や観光客に対する情報発信の場にしようと、伊那市中心市街地再生協議会がいなっせ前の空き店舗に設置するものです。

2日は、オープンを前に協議会の下部組織、伊那まちの再生やるじゃん会の内山和夫委員長らがタウンステーションについて説明しました。

やるじゃん会では第1段の企画として、タウンステーションがより親しみやすい施設になるよう愛称を募集します。

タウンステーションのオープンは、4日木曜日で、先着100人に野菜がプレゼントされます。 -

中央アルプスビジネスフェア開催

上伊那地域の製造業をPRする中央アルプスビジネスフェアが10月25日26日の2日間、伊那市の伊那勤労者福祉センターで開かれます。

3日は伊那商工会議所副会頭で中央アルプスビジネスフェア実行委員会の川上健夫委員長らが記者会見を開き概要を説明しました。

ビジネスフェアは、これまで3回開かれた上伊那工業交流プラザに変わるものです。

上伊那工業交流プラザは互いの会社や製品を知ることでビジネスチャンスを広げようと各市町村の商工会議所などでつくる実行委員会が開きました。

3回開かれた出店企業の合計は述べ121社、訪れた人は1900人でした。

このことで地域企業の結びつきが強くなり目標を達成できたことから上伊那のものづくり産業の外部への情報発信などをさらに発展させようと今回、中央アルプスビジネスフェアとして継続することを決めました。

ビジネスフェアは10月25日26日の2日間、伊那勤労者福祉センター体育館で開かれます。

上伊那の製造業およそ70社が参加する他、出店企業のプレゼンテーション、地域の若手人材の育成や雇用を目的としたリクルート講演会なども予定しています。

また、これまでなかった医療、バイオ、食品関係の企業ブースの展示も行われる予定です。 -

原爆と満蒙開拓の歴史パネル展

戦争の悲惨さを訴える、原爆と満蒙開拓の歴史パネル展が2日から、伊那図書館で開かれています。

パネル展は、市民に戦争や原爆に関する意識を高めてもらおうと、伊那市が毎年この時期に開いているものです。

パネルは、原爆が落とされた直後に撮影されたものや、治療を待つ姿を写したものなど16点が並べられています。

他に、満蒙開拓歴史パネル展では、全国各地からおよそ27万人以上が開拓団として送り込まれた事実や、日本人として戦後の中国を生き抜くことがどれだけ大変だったかを解説した13枚のパネルが並べられています。

パネル展は、14日日曜日まで、伊那図書館で開かれています。 -

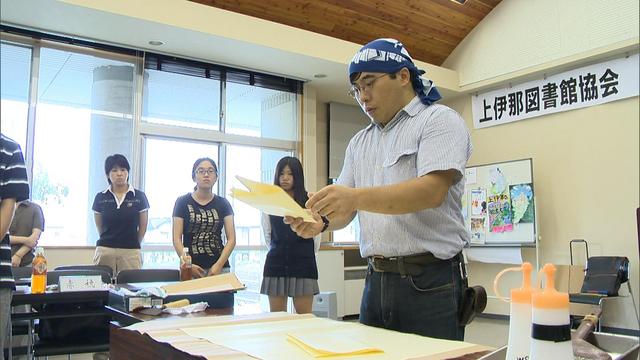

「美篶堂」で工場長を務める上島真一さんの講演会

伊那市美篶の製本会社「美篶堂」で工場長を務める上島真一さんの講演会が1日、南箕輪村の上伊那農業高校で開かれました。

講演会は、上伊那地域の高校の図書委員でつくる上伊那図書館協会高等学校図書館部会の生徒研究会の中で開かれたものです。

伊那市の美篶堂で工場長を務める上島さんが、「製本と美篶堂の歩み」をテーマに講演しました。

上島さんは、「時代が変わりまわりの会社が製本作業を機械化していく中、美篶堂は手製の製本の需要が必ずあるはずと考え、作り続けている」と話しました。

他に「日本の製本は、江戸時代の和本の文化が受けつがれている」と説明し、生徒達の前で製本作業を披露しました。

研究会ではこの他に、本を通して読む力や書く力を育てようと進めている読書大賞の今年度の候補作品を決めました。

今後、各学校で候補作品の評価と投票を行い、12月17日に大賞を決めるということです。 -

伊那北保育園七夕ギャラリー

園児が作った作品を展示する伊那北保育園の七夕ギャラリーが1日から開かれています。

空き教室を利用した展示会場には、未満児から年長までの作品およそ80点が展示されています。

作品は、親子遠足の時に拾った松ぼっくりなどで作った写真立てや、保育園で採れた赤カブを描いた絵など様々です。

七夕ギャラリーは5日金曜日まで、伊那北保育園で開かれています。 -

地域の沢で生き物調査

地域を流れる沢の水環境などを調べる生き物調査が31日伊那市美篶笠原で行われました。

これは、地域の水環境の保全活動の一環として、美篶冨士塚地域農地・水・環境を守る会などが行ったものです。

調査には、子どもなど地域住民およそ10人が参加しました。

子どもたちは、沢の中に入り、網で水中にいる生物を捕まえていました。

また水の汚れの度合いが色で分るキットを使って水質調査も行われました。

守る会は、美篶笠原にある六道堤を中心に地域の自然環境を守ろうと、平成19年に発足しました。

これまでにホタルが住める水路の整備や、地域の子どもたちを対象とした自然観察会などを行ってきました。

守る会では「生き物調査など身近な自然に触れることで、子どもたちに環境を大切にする心を養ってもらいたい。」と話していました。 -

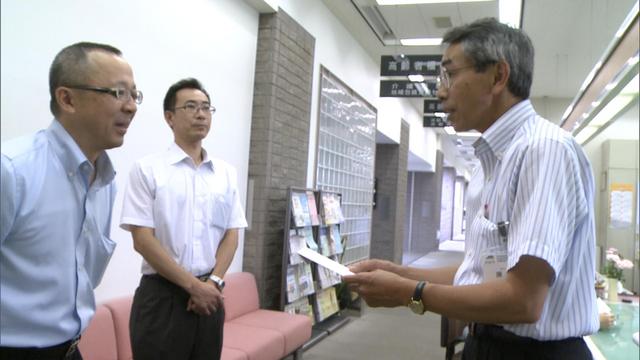

若駒会が義援金10万円寄付

伊那市狐島の長持ちグループ「若駒会」は、例祭で集めたご祝儀や会費から捻出した10万円を、東北や、県北部の震災被災地に寄付しました。

28日は、若駒会の宮下亨会長と、中島剛副会長が伊那市役所を訪れ、東北と栄村に、それぞれ5万円を寄付しました。

義援金は、4月に行われた狐島区の例祭で、区内を練り歩いた際の住民からのご祝儀や、会費から、活動費や備品などの購入を切り詰めて捻出しました。

若駒会は、34年の歴史をもつ長持ちグループで現在は26人が活動しています。

中には、両親が仙台に住んでいる人もいて、若駒会のメンバーも、震災を身近に感じ、今回、義援金を送ることにしたということです。

4月の例祭では、がんばろう日本の垂れ幕をさおに飾り、区内を練り歩きました。

この義援金は、日本赤十字社長野県支部を通じて被災地に届けられるということです。 -

夏休み子ども寺小屋

夏休みの子ども達を対象にしたイベントが各地で開かれています。

伊那市富県の歌舞劇団田楽座の稽古場では、伊那市内の小学生を対象にした「夏休み子ども寺小屋」が1日から3日間、開かれています。

子ども達に田楽座について知ってもらい伝統文化に触れてもらおうと今年初めて開かれました。

初日の1日は、全国各地の盆踊りを踊りました。

田楽座の中山洋介さんを中心にメンバー6人が、子供たちに足の運び方などを指導しました。

子供たちは10分ほどで振り付けを覚え、全員で輪になって踊りました。

夏休み子ども寺小屋は3日水曜日までで、南京玉すだれや獅子舞などを体験するということです。 -

ざんざ亭リニューアルオープン

去年7月から休業していた、伊那市長谷の宿泊施設ざんざ亭が、1日リニューアルオープンし地元住民らが祝いました。

ざんざ亭は、平成5年旧長谷村が杉島区の地域振興を目的に古民家を改修し作った宿泊施設です。

しかし、1年前から管理人が体調を崩し休業していました。

今回、新たに、伊那市の長谷部晃さんが管理人となり、1日から営業を再開しました。

長谷部さんは、山小屋や森林組合で働いた経験を生かし、「年間を通じて狩猟や間伐など山に親しめ、ざんざ亭を人と山を結び付ける場所にしたい」と話していました。

1日は、地区住民など、およそ15人があつまり、鹿肉のハムや天ぷら、小麦粉に豆の粉を混ぜて作った「豆とうふ」をヒントに作ったうどん等を振る舞いました。

長谷部さんは料理についても「地元の食材にこだわり、郷土料理を基本に提供していきたい」と話していました。

杉島区の伊澤茂門区長は「ざんざ亭が再びオープンする事で地区に活気がでてくる。再開は本当にうれしい」と話していました。

ざんざ亭 0265-98-3053

1泊2食付き:6,000縲・,500円

素泊まり :2,500縲・,000円 -

三峰川みらい会議 アレチウリの駆除

きれいな三峰川を後世に残そうと活動している市民団体、三峰川みらい会議は31日、アレチウリの駆除を行いました。

三峰川みらい会議は、毎年この時期にアレチウリの駆除を行っていて、31日は、メンバーおよそ10人が参加しました。

特定外来生物に指定されているアレチウリは、繁殖力の強い北米原産のウリ化のツル植物です。

メンバーらは、足場の悪い中アレチウリをたぐり寄せ、根元から抜いていました。

織井秀夫代表は「今後も三峰川の為にできることを行っていきたい」と話していました。 -

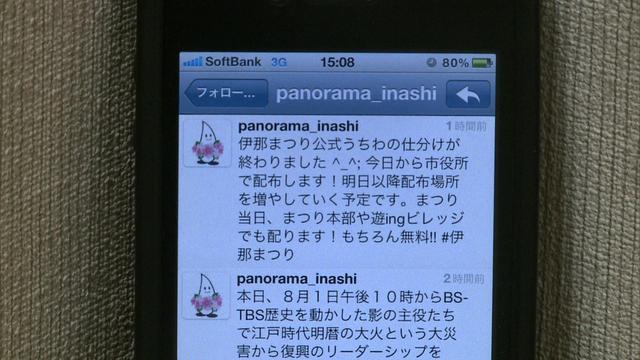

伊那市観光協会ツイッターで「旬」な情報発信

伊那市観光協会は、イベントや観光情報の発信を、1日から、ツイッターで始めました。

ツイッターは、ブログと電子メールの中間的なコミュニケーションツールで、インターネット回線を使い、パソコンや携帯電話で利用できます。

市観光協会では、ホームページなどで情報を発信していますが、より、旬な話題を提供していこうと、ツイッターでの情報発信を始めました。

伊那市観光協会の宮澤正己事務局長は、「これまで、伝えられなかった、小さくても旬な情報を発信していきたい」と話していました。

伊那市観光協会のツイッターのアカウントは、@panorama_inashiです。

観光協会では、さくらの時期にはイベントの他に、渋滞や駐車場といった、情報も発信していきたいとしています。 -

伊那市小学生通院医療費無料化スタート

伊那市は、1日から、小学生の通院医療費の無料化をスタートさせました。

通院医療費の無料対象は、これまで就学前の子供まででしたが、伊那市では今年度から小学6年生までに拡大しました。

通院医療費の無料は、医療機関で福祉医療費受給者証を提示します。

窓口で医療費を支払い、後日、指定した口座に払い戻しを受ける、「償還払い」となっています。

伊那市では、対象者およそ4千百人に福祉医療受給資格認定申請書を送付しましたが、800人ほどが未申請となっているという事です。

市では早めの申請を行うと共に、対象者には、コンビニ受診や重複受診等は控え、適切な受診を心がけるよう呼び掛けています。 -

長野県消防ポンプ操法大会 手良分団準優勝

長野県消防ポンプ操法大会、ラッパ吹奏大会が31日、伊那市の富士塚スポーツ公園で開かれ、小型ポンプ操法の部で手良分団第2部が準優勝となりました。

大会には、地区大会で優勝した38チームが出場しました。

県大会が上伊那で開かれるのは、12年前ぶりです。

ICT放送エリア内からは、伊那市の手良分団第2部が小型ポンプ操法の部に出場しました。

ポンプ操法は、消火の基本操作や、標的を倒すまでのタイムなどを減点方式で競います。

手良分団は、大きなミスもなく減点を最小限に抑え、10.5点で上田市に次ぐ、準優勝となりました。 -

追悼将棋大会 林朝治杯開催

1986年、昭和61年から25年間、日本将棋連盟上伊那支部の支部長を務めた林朝治さんの追悼将棋大会が31日、伊那市の中央区公民館で開かれました。

将棋アマチュア5段で、25年間日本将棋連盟上伊那支部の支部長を務めた林さんは、今月27日に入院先の病院で亡くなりました。

84歳でした。

その林さんを追悼する第1回林朝治杯将棋大会が開かれ、小学生から一般までおよそ30人が参加しました。

用意された優勝カップは生前林さんが上伊那支部に寄贈していたもので、大会開催のあいさつや、カップの授与を行う予定でしたが、かないませんでした。

現在上伊那支部の支部長を務める荻原文博さんは、小学生など将棋人口の底辺拡大など林さんの功績は大きいと話します。

林朝治杯は、有段者、一般、小学生の3つの部門に分かれて行われ、参加者は、盤上で熱い戦いを繰り広げていました。

大会の結果、有段者の部では、アマチュア4段で18歳、南箕輪村の太田啓介さんが、第1回林朝治杯の優勝者となりました。

太田さんは、10年ほど前から上伊那支部に入り、林さんの指導を仰いできました。

日本将棋連盟上伊那支部では、林さんの功績を称え伝えるために、この大会を毎年開催していくということです。 -

農業排水路で生き物調査

伊那市東春近の排水路、清水川で30日、生き物調査が行われました。

これは、清水川の再生に取り組んでいる、東春近の農地・水・環境を守る会が行ったもので、地区住民およそ80人が参加しました。

参加した親子は、清水川に入り、網を使ってドジョウやオタマジャクシなどを捕まえていました。

守る会は、地域内を流れる農業排水路、清水川や、その周辺の自然を守ろうと平成19年に発足しました。

これまでに草刈りや整地を行い、荒れていた川や周辺を整備する活動を行ってきました。

守る会では清水川を子どもたちなど地域住民が集まる憩いの場所として、守っていきたいとしています。 -

南箕輪わくわくクラブのシンボルマーク決まる

NPO法人南箕輪わくわくクラブのシンボルマークが決まりました。

シンボルマークは伊那市の橋爪勇志さんが考えたもので、子どもからお年寄りまで誰でも楽しめる団体であることを表しています。

南箕輪わくわくクラブはスポーツや文化教室などを開催しているNPO法人で、シンボルマークが決まったことをきっかけに、さらに活動を充実させていきたいとしています。 -

荒井区少年少女消防クラブ夏季訓練

伊那市の荒井区少年少女消防クラブの夏季訓練が24

日、内の萱スポーツ公園で行われました。

24日は消防クラブの小学生などおよそ30人が集まり伊那消防署の署員から指導を受け、消火器や小型ポンプを使った訓練などを行いました。

小型ポンプ訓練では消防服を着た子どもたちが2人1組でホースの先を持ち放水しました。

消防クラブは、子どもたちに防火意識を高めてもらおうと昭和56年に結成され30年近い歴史があります。

現在クラブ員は29人で、夏期訓練や啓発活動の他出初め式にも参加しています。 -

伊那ファイターズ全国へ

伊那市などの中学生が所属する硬式野球チーム、伊那ファイターズが全日本選手権大会に出場します。

30日は、全日本選手権に向けバッティングや守備練習などが行われました。

伊那ファイターズは信越地区の予選で44チーム中、3位となり全日本選手権出場の切符を手にしました。

全日本選手権出場は、2年連続3回目となります。

選手は全員で29人、そのうち3年生は5人だけですが、まとまりがあり、勝負強いチームだということです。

全日本選手権は、8月1日から東京で開かれることになっています。

初戦の相手は、東日本大震災の被災地、宮城県七ケ浜のチームということもあり、伊那ファイターズは野球ボールを相手チームにプレゼントすることにしています。 -

箕輪町商工会納涼元気まつり

東日本大震災などの被災地の復興を支援しようと、箕輪町商工会主催の納涼元気まつりが30日、箕輪町地域交流広場などで行われました。

まつりは、今年のみのわ祭りが中止になったこともあり、東日本大震災、長野県北部地震の復興支援と地域の活性化を目指して行われました。

箕輪町がまず元気になり、被災地に元気を送ろうと地域の企業や文化サークルなどおよそ50団体が参加しました。

出店が並んだほか、ステージ発表などがあり、広場では、みのわ太鼓ジュニアなどが演奏を披露しました。

被災地支援のため長野県栄村と東北地方の特産品も販売されました。

訪れた人達は、次々と特産品を買い求めていました。

まつり実行委員会では、今回会場に並んだ全ての出店の売上の一部を義援金として被災地に送るということです。 -

南みのわ美森倶楽部設立

里山整備と間伐材の有効活用に取り組む住民組織、南みのわ美森倶楽部が30日、発足しました。

南箕輪村大芝公園のキャンプファイヤー場で設立総会が開かれ、さっそく会員が間伐材を切るなどの作業をしました。

美森倶楽部は、村内の里山整備と木材資源の有効活用を目的に設立されました。

近頃、薪ストーブを使っている家が増え、薪の調達に苦労している話もあり、里山に切り捨てられた間伐材の利用を考えたということです。

会員は上伊那在住の54人で、村内の里山に残された間伐材を運び出し、薪として使います。

この日は、大芝高原の間伐材をチェーンソーで切り、各自がトラックに積んで持ち帰りました。

今後は、大芝高原のほか周辺の里山でも活動するということです。 -

伊那市地蜂愛好会が蜂追い

伊那市地蜂愛好会による、蜂追い体験学習会が30日、伊那市西春近の権現山で開かれました。

体験学習会は、伊那谷の伝統文化、蜂追いの技術を守り伝えようと開かれたもので、会員などおよそ20人が参加しました。

蜂追いは、エサに蜂をおびき寄せ、ビニールヒモなどの目印を付けてから放し、その後を走って追いかけるものです。

蜂が土の中に作った巣に入るまで後を追います。

しかし途中でクモの巣にひっかかったり、見失うなど、簡単に見つけることはできません。

伊那市地蜂愛好会は蜂追い文化の伝承や、地蜂を守ることなどを目的に平成9年に発足しました。

伊那谷では蜂や蜂の子を食べる習慣があることから、愛好会の小木曽大吉会長は、「地域の食文化のためにも蜂追いの技術は、伝えていかなければならない。」と話していました。 -

上伊那に残る戦争の歴史を聞く

上伊那に残る戦争の歴史についての話を聞く催しが30日、伊那市の上新田公民館で開かれました。

この催しは、上伊那に残る戦争の歴史を学ぼうと、平和のための信州戦争展実行委員会が開いたもので会場には、およそ20人が集まりました。

この日は、伊那市上の原にあった陸軍伊那飛行場の研究など、上伊那の戦争の歴史について研究している、久保田誼さんが話をしました。

久保田さんは、伊那飛行場建設のために、朝鮮人が強制連行され働かされていたことや飛行場で特攻隊員が養成されていたことなどについて説明していました。

実行委員会では戦争の記憶を風化させないための活動を行っていて、9月24日と25日に箕輪町で、「平和のための信州戦争展」を計画しています。 -

富県保育園 とうもろこしを収穫

伊那市の富県保育園の園児は29日、保育園の近くの畑でとうもろこしを収穫しました。

29日は、年少から年長までの園児67人が参加しました。

収穫したとうもろこしは、おやつに味わったということです。

1912/(金)