-

元気づくり支援金選定開始

県全体で10億円、上伊那には9390万円が配分される県の地域発元気づくり支援金の選定作業が始まった。

16日、採択事業を選定する第1回目の委員会が伊那合同庁舎で開かれた。

今年度、上伊那地域では9390万円の枠に対して、8市町村から58件、1億1100万円の要望がある。 昨年度は84件、1億3500万円だった。

市町村別では、伊那市が南アルプスジオパーク推進事業など20件、3256万円、箕輪町はフェンシング全国大会に併せたイベントなど6件、2082万円、南箕輪村は大芝高原松くい虫予防事業など4件、1829万円の支援を要望している。

事業区分別では、産業振興、雇用拡大が16件の3600万円、環境保全・景観形成が14件の2500万円などとなっている。

委員会では、モデル性や公益性、有効性など各事業について評価し、今月23日に採択事業を決定。その後上伊那地方事務所長が正式決定して内示する予定。 -

第20回上伊那工芸展

陶磁や染織などの工芸作品を集めた上伊那工芸展が19日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

今回は20回の節目を記念して、上伊那工芸会を創設した人形作家の原淑子さんと染色作家の小林一博さんの遺作展を兼ねている。会場の3分の2をさいて、二人の作品を展示している。

原淑子さんは、大正15年に伊那市に生まれ、人間国宝に師事。県展審査員などを歴任し、昭和60年に上伊那工芸会を立ち上げ、初代会長に就任。平成2年、65歳で亡くなっている。

一方、小林一博さんは、昭和16年に箕輪町に生まれ、15歳で上京。染色の道に進んだ。県展審査員などを歴任し、上伊那工芸会の2代目会長を務めた。平成12年、60歳で亡くなった。

会場には、そんな2人の意思を受け継ぐ会員23人の作品も並んでいる。

現在の会長、御子柴明寛さんは、「こんなにがんばっていますよと今は無き二人の先生に言いたい。先生方に切り開いていただいた上伊那の工芸にさらに磨きをかけていきたい」と話している。

さまざまな団体が集まって活動している上伊那工芸会は、県下でもまれな存在だという。 -

新規就農実践塾開講式

新たに農業を始めた人たちに、実践的な技術や農業経営を学んでもらおうと15日、「新規就農実践塾」が伊那市の伊那合同庁舎で開講した。

今年度講座を受講する新規就農者など8人が、開講式に参加した。

農業への関心が高まる中、新たに農業を始めようと考える人は増加傾向にある。

上伊那農業改良普及センターでは、こうした人たちの疑問や不安に応えようと講座を開き、新規就農者のサポートを行っている。

第1回目のこの日は、Iターンで就農し10年目となる小野恵子さんの体験談もあった。

夫婦で農業をしている小野さんは、「私たち夫婦は、ピンチの時励まし合いながら、一つ一つ問題をクリアしてきた。それがこの10年につながった。農業には何が正しいということはない。Iターンならではの生活スタイルを作り上げてほしい」と話した。

ある参加者は、「3月に脱サラして、この4月から農業を始めた。米作りの技術などを学びたい」と話していた。

講座は来年3月まで開かれ、受講者は農業技術のほか、農村で生活するための生活術などを学ぶ。 -

信州花便り

国宝松本城の本丸庭園では、恒例の夜桜会が開かれ、ライトアップされた桜が訪れた人を楽しませている。

夜桜会はライトアップされた松本城の桜を楽しみながら文化財保護への関心を高めてもらおうと、市と教育委員会が開いているもので、今年で10回目。

この夜桜会には、毎年およそ3万人が訪れていて、松本城の花見の名物として定着してきている。

庭園内にはシダレザクラやヒガンザクラなどおよそ300本の桜が咲いていて、県内外から訪れた人たちが夜空に浮かんだ桜を写真に収めるなどして楽しんでいる。

また会場にはお茶席が設けられ、ライトアップされた松本城を眺めながらお茶を楽しむことができるほか、天守閣の月見櫓では、琴や雅楽などの演奏も行われている。

この夜桜会は16日木曜日まで午後5時半から8時半の間、また15、16日は午後9時まで開かれている。 -

上伊那消防団幹部が教養訓練

上伊那消防協会は12日、消防団幹部を対象とする訓練を行った。

消防団幹部を対象とした訓練は、災害現場における現場指揮者の指揮能力を高めるためのもので、年に1度行っている。

この日は、上伊那8市町村の消防団幹部ら約500人が集まり、基本動作の確認、災害時に迅速に対応するために必要となる小隊の編成などを訓練した。

また、新入団員などを対象とするラッパ手訓練も行われ、上伊那消防協会の講師を務める小林孝行さんから、音の出し方など基本的な実技指導を受けていた。

下平昌男会長は、「今日の訓練を生かし、災害時に迅速に対応できるよう取り組んでほしい」と話していた。 -

不法投棄監視連絡員委嘱式

不法投棄防止のためのパトロールや、廃棄物の発見、通報などを行う不法投棄監視連絡員の委嘱式が9日、伊那合同庁舎で行われた。

不法投棄監視連絡員は県が委嘱しているもので、全県では100人、上伊那で11人が委嘱された。

この日は、宮坂正巳上伊那地方事務所長から一人ひとりに委嘱状が手渡された。

上伊那地方事務所によると、不法投棄の件数は、ここ数年横ばい。今年2月までの件数は474件で、そのほとんどが一般家庭から出された廃棄物だという。

これまでは、春や秋に不法投棄のピークがあったが、一年を通して投棄される傾向があるという。

宮坂所長は、「地域の良好な生活環境を守るため、みなさんの協力をお願いしたい」と話していた。 -

伊那技術専門校で入校式

伊那技術専門校で7日、入校式が行われ、試験に合格した74人が出席した。今年度の入校応募者は130人で、定員の90人を大きく上回った。

今年度は、訓練期間が2年間のメカトロニクス課に14人、情報システム科に10人、1年間の木工科に24人、半年間のパソコン活用科と機械科に26人の計74人が入校した。

式の中で遠藤昌之校長は、「世界的な不況の中、日本の技術者の核となれるよう努力をして学んでほしい」と話した。

また、入校生を代表して駒ヶ根市の田中雅人さんは、「目標とする知識や技能を身につけ、社会で活躍できるよう努力します」と誓いの言葉を述べた。

今年度、伊那技専の入校応募者は130人で、去年の78人と比べ約1.6倍に増加した。また入校者の平均年齢も昨年度の27.2歳から31.2歳に上がっている。

技専ではこの要因について、経済情勢の悪化による失業者が増加し、この機会に必要な技術を身につけようという人が増えたため竏窒ニみている。

この日、入校した学生は、資格取得や企業での実習などを通して働くために必要な技術を身につけることになっている。 -

日系ブラジル人のための行政出張コーナー開設

経済情勢の悪化に伴い県は、派遣の契約を解除され生活に苦しむブラジル人労働者のための行政出張コーナーを7日、上伊那地方事務所に開設した。

派遣切りにあって家賃が払えなかったり、日本語が不自由なため再就職が難しい人を支援しようと開設した。

内容は生活保護や解雇に関する相談などで、ポルトガル語の通訳が常勤し相談を受け付ける。

初日は、多くのブラジル人が相談に訪れていた。

このうち会社を解雇となった箕輪町に住む日系ブラジル人は、「現在のアパートが高いので県営住宅に入りたい」と相談していた。

この行政出張コーナーは毎週火曜日の午前10時から12時、午後1時から午後4時30分まで。電話での相談も受け付けている。 -

池坊長野県連合支部展

県下6支部の池坊長野県連合支部展が3日、伊那市の伊那商工会館で始まった。

いけばなの展示会は、前期が4日まで、後期は5、6日となっている。

初日は、多くの会員たちが詰めかけテープカットが行われた。

池坊県連合支部は昭和24年に発足した。

飯田、東信、長野、松本、諏訪、伊那の6支部で構成されていて、合同の展示会は2年に1回、支部持ち回りで開催している。

前期・後期とも伊那支部を中心に県下各地区から150点が飾られる。

黄色やピンクなど春らしい彩の花が生けられていて、訪れた人たちが足を止めて見入っていた。

池坊長野連合支部長の木下五百子伊那支部長は、「多くの人に見てもらいたい」と来場を呼び掛けている。

また伊那支部では初めて、花を生けるところを見てもらう実演の時間を設けた。

会員たちの優雅な動きに会場からは大きな拍手が起きていた。

この実演は、5日まで午前11時から30分間行なわれることになっている。 -

交通安全活動推進委員委嘱

上伊那地域での交通安全教育やパトロールなどの啓発活動を行う委員の委嘱が3日、伊那警察署で行われた。

地域からの推薦などで選ばれた14人に、伊那署の依田公雄署長から委嘱状が手渡された。

地域交通安全活動推進委員は、道路交通法で定められ、県の公安委員会が依嘱する。

委員は、通学路での安全指導や飲酒運転パトロールなど、交通事故防止のため住民への啓発活動を行う。

依田署長は、「交通事故は年々減少傾向だがまだまだ多い。1人でも犠牲者が減るように活動に尽力していただきたい」とあいさつした。

また、会長に選ばれた伊那市の中村卓甫さんは、「地域の交通安全のために働き、安心できる地域づくりに協力したい」と決意を述べた。

委員の任期は2年。 -

ニホンジカわな捕獲 35頭

南信森林管理所が昨年度、南信地区の国有林で行ったニホンジカの罠による捕獲の結果がまとまった。捕獲できた頭数は全体で35頭と少ない結果となった。

ニホンジカによる食害が深刻化する中、南信森林管理署では平成19年度から、職員自ら罠を仕掛け、シカの捕獲に取り組んでいる。

昨年度は、5市町村9カ所に約120個の罠を設置したが、実際に捕獲できたのはわずか35頭、長谷の浦国有林など2カ所で罠を設置した伊那地区では、約30個の罠を設置したが3頭しか捕獲できなかった。

これは、捕獲を許されている捕獲許可頭数の10分の1にも至っていない。

この結果について南信森林管理署では、「今年は雪が少なく、ニホンジカが歩く道を発見しにくかったため、思うように捕獲頭数も伸びなかった」としている。 -

ガリレオ天文クラブ観察学習会

上伊那の小中学生でつくるガリレオ天文クラブは29日夜、2回目の観察会を伊那市のますみヶ丘公民館で開いた。

約40人の親子が参加し、ガリレオが使った物と同じ仕組みの望遠鏡を作り、月や星の観察をした。

望遠鏡は、雑誌の付録でキットになっていて、完成すると長さ約60センチ、倍率は約20倍になる。

子どもたちは、説明書を見ながら時には保護者の手を借り、望遠鏡を組み立てていた。

望遠鏡が完成すると、子どもたちは外に出て星の観察をした。雲が出てきたため数分間だけだったが、観察を楽しんでいた。

この天文クラブは、ガリレオが望遠鏡で星の観察をしてから今年で400年目になることを記念し、2月に発足した。

クラブでは、12月までに16回の講座を開き、ガリレオの行った当時の方法で天体観察をする。

次回は、この日作った望遠鏡を使い、月と土星の観察をする予定。 -

2月有効求人倍率0.4倍 過去最低に

2月の上伊那の月間有効求人倍率は、0.4倍となり、記録が残っている昭和40年代以来、過去最低の数字となった。

上伊那の求人倍率は、1月に0.49倍となり、32年ぶりに0.5倍台を割った。

2月は、それを0.09ポイント下回り、過去最低の0.4倍となった。

県平均の0.59倍よりも低く、県内12の職業安定所のうち、上田の0.39倍についで2番目に低い数字となっている。

月間有効求職者数は、前の月より574人多い5037人、月間有効求人数は前の月より164人少ない2037人となっている。

伊那公共職業安定所には、去年の暮れから1日平均300人が求職相談に訪れているということで、窓口には、多くの人が列をつくり順番を待っている。

職安では、上伊那経済の主力となっている製造業を中心に雇用調整が進んでいること、去年の暮れに解雇された人がいまだに就職できていないことが、倍率低下の主な要因とみていて、大変に厳しい状況だ竏窒ニしている。 -

JA上伊那入所式

行政機関などで年度納めがあった31日、JA上伊那では新規採用職員の入所式が一足早く行われた。

入所式は、伊那市のJA上伊那本所で行われ、新卒で採用された23人の職員が一人ずつ自己紹介した。

JA上伊那の宮下勝義代表理事組合長は、「夢・希望ロマンを求めて明るく元気良く、失敗を恐れず若い力を燃焼してほしい」と激励した。

また、入所する職員を代表して秋山将大さんは、「自分たちを支えてくれてきた地域のみなさんのため日々努力し思いやりをもち、持てる力を最大限に発揮したい」と誓いの言葉を述べた。

入所した23人は4月1日、辞令を受け社会人としての第一歩を踏み出す。 -

いのちとくらし・雇用相談会

不況のあおりを受け、仕事や生活面で悩みを抱える人を対象にした相談会が30日、伊那市のJA上伊那本所で開かれた。

相談会は、不況で苦しんでいる人の手助けをしたい竏窒ニ、上伊那地域の住民有志の会が開き、地方議員や生活保護についての専門家、上伊那地方事務所の職員らが相談に応じた。

相談に訪れた伊那市に住む日系ブラジル人の男性は、「派遣で働いていたが、2月に解雇された。住んでいたアパートも派遣先のもので、今は友達の家に居候している」と話し、仕事や金銭面について相談していた。

相談会では、その場で解決しきれないものについては、一緒に役所に行くなどの対応もしていくという。

また、会場には餅やジャガイモなどの食料も準備していて、食べ物に困っている人に配布した。 -

中高年女性対象の上伊那観光パンフ完成

中高年女性に上伊那の魅力を知ってもらおうと、地元の女性たちが考えた観光パンフレットがこのほど、完成した。

パンフレットは、上伊那地域に住む40代から60代の女性でつくる「上伊那観光レディースサロン」が作成した。

上伊那観光レディースサロンは、去年の8月に発足したもので、全国の中高年女性に、同世代の目線で見た魅力的な上伊那を観光してもらおうと取り組んできた。

パンフレットは、去年の12月から製作し、参加者14人が一人ひとり考えた魅力的な観光ルートなどを紹介した。

そのうち、小池みほさんは、桜の名所高遠を歴史の町としてPRする観光ルートを考えた。

また小坂美恵子さんは、仙丈ケ岳で見かけた珍しい蝶「アサギマダラ」を観光資源にできないか考えた。

郷土芸能に着目し、上伊那で行われる郷土芸能などを紹介したのは、原静江さん。

原さんは、上伊那で行われる祭りや郷土芸能の時期、場所を一覧にした。

このパンフレットは7500部作成していて、上伊那地方事務所の商工観光課に置くほか、県内外の中高年女性が参加するイベントなどで配布する予定。 -

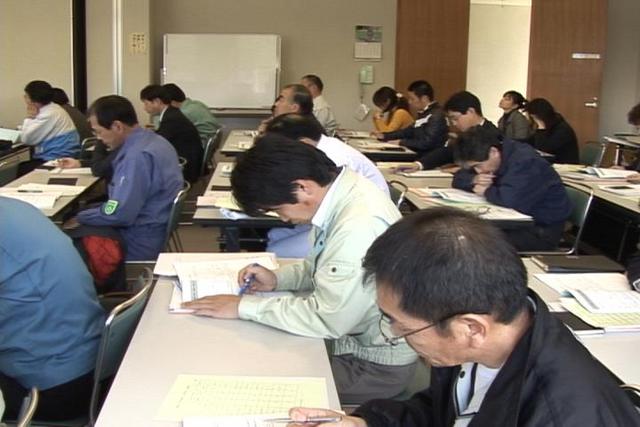

新規学校卒業者求人手続説明会

伊那職業安定所は26日、来年度の新規学校卒業者の求人を考えている企業を対象とした説明会を伊那市の伊那技術形成センターで開いた。

上伊那の企業の人事担当者ら70人ほどが説明会に参加した。

この説明会は、新卒者の採用を考えている企業を対象に毎年開いている。

説明会の中で、伊那公共職業安定所の野口博文所長は、「来年度の新卒者の就職はこれまでで最悪の氷河期となることが予想され、大変心配している。厳しい情勢だが、優秀な人材を確保できるチャンスでもある」と求人に対して企業に協力を求めていた。

伊那職安によると、今年度の新卒者の採用の内定取り消しは、全国でおよそ1600件あったという。上伊那では採用の内定取り消しはなかった。

この日の説明会では、内定取り消しを防ぐために厚生労働省が示した指針の説明もあった。 -

農村振興実施計画承認

課題山積長野県の食と農業農村振興計画を審議する上伊那地区部会が26日、伊那市の伊那合同庁舎であった。上伊那の来年度の農業振興実施計画を承認したが、課題は山積している。

承認した実施計画は、長野県の農業の方向性を示した「食と農業農村振興計画」を進めていくためのもので、具体的な数値目標も示している。

来年度計画では、水稲で、もみを田んぼに直接播く直播の面積を拡大しようとしていて、現在の215ヘクタールから239ヘクタールを目指す。

しかし近年、直播の田んぼで雑草が生えてくるようになり、参加した委員からは、「直播を増やしたくても、雑草対策ができなければ無理」といった意見が出た。

またリンゴ栽培では、農家の高齢化が進んでいることから、栽培しやすい低い木に切り替えようとしているが、苗木の数が十分に確保されていないのが現状。

遊休農地については、来年度計画で約250ヘクタールの解消を目指す。

しかし、市町村の対応が遅れているため、実際の遊休農地の解消は進んでおらず、今年度は目標とした137ヘクタールの約1割、わずか15ヘクタールしか解消できなかった。

委員からは、「数値目標を定めるなら、架空の数字ではだめ。もう少し時間をかけて議論すべき」などといった意見が出た。 -

春の高校伊那駅伝開かれる

男子32回、女子25回の春の高校伊那駅伝が22日、伊那市陸上競技場を発着点に行われ、男子は広島の世羅高校が、女子は兵庫の須磨学園が優勝した。

男子は正午過ぎ、雨の中、一斉に伊那市陸上競技場をスタート。6区間42.195キロをタスキでつないだ。

1区は伊那市の中心商店街を駆け抜けるコースで、いなっせ周辺では雨の中多くの人たちが声援を送った。

また2区は、今年から環状北線を通るコースに変更。

美篶青島のナイスロード沿いでは、参加校の名前の入った凧を持った区民らが、選手達に大きな声援を送った。

コース変更に伴い、延長された高遠町商店街での折り返し地点でも、多くの人達が大きな声援を送っていた。

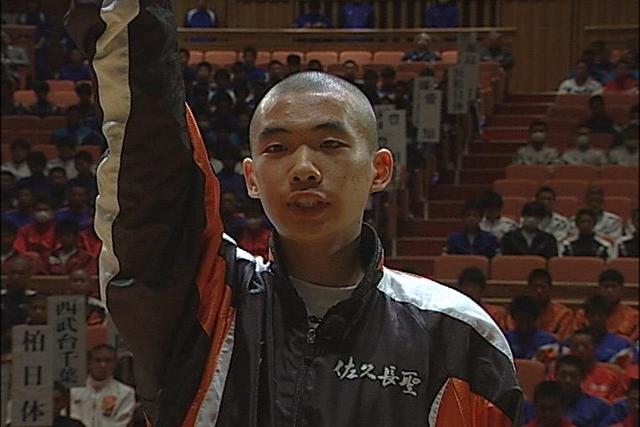

佐久長聖は2位。4連覇はならなかった。

上伊那勢は、男子で上伊那農業が県内2位に入賞、伊那北は県内4位。

女子は伊那西が県内8位だった。

大会には県内外から男子78チーム・女子は56チーム合わせて134チームが出場した。 -

洪水予報始まる

天竜川上流河川事務所と長野地方気象台は23日から、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町の区間で洪水予報を始めた。

洪水予報はこれまで、飯田市から伊那市までの天竜川沿い区間で発表されていたが、降雨や水位の過去のデータが蓄積されたことで、予測精度が向上したため、今回区間が延長されることになった。

洪水予報は危険度に応じて4つの段階に分けられ、天竜川上流河川事務所から県を通じて各市町村などから発表される。

同事務所では「洪水予報を河川増水時の避難などに役立ててもらいたい」としている。 -

地価公示竏宙ノ那市ではいなっせ付近が6・1%マイナス

国土交通省は23日、平成21年1月1日現在の地価公示価格を発表した。

県内の地価の状況は、商業地は17年連続、住宅地は12年連続下落。下落幅も拡大している。

調査は全国の約2万8227カ所で実施。県内では45市町村341地点で行われた。

エリア内の各市町村で下落幅の最も大きい地点は、次の通り。

伊那市は、荒井の「いなっせ」付近の商業地が1平方メートル当り、8万1800円から7万6800円と6・1パーセントマイナス。

箕輪町は、松島の中心市街地商店街の商業地が、1平方メートル当り、4万8500円から4万6千円と5・2パーセントマイナス。

南箕輪村は、沢尻の住宅地が、1平方メートル当り、2万2900円から2万2400円と2・2パーセントマイナスとなっている。

県全体では、商業地が17年連続下落し、前の年と比べ4・2パーセントマイナス、住宅地が、12年連続下落し、前の年と比べ、マイナス3・1パーセントとなっている。 -

上伊那6RCがミーティング

上伊那郡内のロータリークラブが一堂に集まるインターシティミーティングが15日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれた。

会場には上伊那郡内6クラブの会員約100人が集まった。

6クラブが持ち回りで担当していて、今年は伊那中央クラブが担当し、3市町村が合併した意味を込め伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開催した。

この日は、各クラブが青少年育成活動の取組みについて発表した。

駒ヶ根ロータリークラブは、ネパールの貧しい子ども達への支援をする中で、学校を作るだけでなく母親に学校の大切さを知ってもらい、子ども達が学校に通える環境作りをしてきたことを発表した。

伊那ロータリークラブは、18歳から30歳を対象としたローターアクトクラブと活動をする中で、「人材育成の必要性を感じる」と発表した。

県内のロータリークラブの代表、安川英昭ガバナーは、「地域のクラブ同士が交流を深める有意義な時間になった」と話していた。 -

春高伊那駅伝開会式

22日の大会を前に、春の高校伊那駅伝の開会式が21日、伊那文化会館で行われた。

今年の大会には、男女合わせて県内外から134チームが参加する。

開会式では、去年男子の部優勝の佐久長聖高校主将の宮坂俊輔君が選手宣誓をした。

また、大会主催者を代表して小坂樫男伊那市長は、「沿道では、市民が工夫を凝らし応援します。選手の皆さんは、青春の力を十分発揮し頑張って下さい」と選手を激励した。

大会は22日、伊那市陸上競技場を発着点に行われる。

今大会から男子のコースは、環状北線を通り高遠町商店街を折り返すコースへと変更している。女子が午前10時、男子が午後0時5分スタートする。

また、いなっせでは出場高校の地元名産品が一堂に並ぶ全国味自慢物産展が開かれている。物産展は22日午後3時まで。 -

硬筆毛筆四人展

手書きの文字や文章の魅力に触れてもらう「硬筆・毛筆四人展」が29日まで、伊那市立伊那図書館で開かれている。

この展示会は、上伊那や諏訪在住で、ペン字検定の1級を持つ4人が、書くことの魅力や手書き文字の持つ個性に触れてもらおうと、初めて開いた。

作品は、色紙や便せん、原稿用紙などに短歌や詩、歌の歌詞などが書かれていて、32点の作品が並んでいる。 -

高校後期試験合格発表

県内の公立高校後期選抜の合格発表が19日、一斉に行われた。上伊那では、896人が合格した。

このうち伊那北高校では、午前8時30分に合格者の番号が貼られた掲示板が玄関前に運び出された。

発表を見にきた受験生らは、自分の番号を確認し、ほっとした表情を見せていた。

校庭では、在校生らが胴上げするなどして受験生の合格を祝っていた。

伊那北高校では、後期選抜の普通科204人の募集人員に対し188人受験し全員が合格、理数科は4人の定員に対し5人が受験し4人が合格した。

長野県教育委員会によると、県内の公立高校の全日制では1万1386人が受験し1万463人が合格、定時制では223人が受験し196人が合格、多部制では178人が受験し145人が合格した。

なお再募集は、伊那北高校普通科で16人、辰野高校商業科で2人、高遠高校普通科で19人などとなっている。 -

上伊那地域景観育成住民協定

地域の特性を生かし、広域的景観育成の推進を図る上伊那地域景観育成住民協定地区連絡協議会が17日、設置された。

協議会は、活動状況・問題点などの情報交換を行うことにより景観育成の推進を図ろうと設置した。

この日は、上伊那管内27の協定者会代表や行政担当者が出席し、上伊那地域の景観育成住民協定の概要説明や今後の活動について確認した。

また、会では役員の選出があり、会長に駒ヶ根市の大徳原周辺地域景観形成住民協定協議会長の澤上和正さんに決まった。

委員からは▽協定者会の運営資金が乏しい▽各自治体の支援金活用による景観づくりの活動状況の情報提供が必要竏窒ネど意見や要望が出された。

今後は、意見を出し合い活動を進めていくという。

現在、上伊那地区で景観協定を結んでいるのは27地区で、県全体では48市町村159の地区となっている。 -

工賃アップ応援宣言登録証交付

障害者福祉施設で働く人に支払われる工賃のアップに協力している自治体や団体などに18日、登録証が交付された。

伊那合同庁舎で交付式が行われ、宮坂正巳所長が、市町村や商工団体、企業など14団体に登録証を手渡した。

県は今年1月から、障害者の自立と生活の向上を図るため、福祉施設で生産される商品の値段や、障害者の仕事の対価として支払われる工賃のアップを支援する団体を募集している。

登録証は、障害者施設で作られた自主製品の販売スペースを設けるなど、販売促進に協力している団体に交付する。

これまで県で認定された団体は17団体で、そのうち上伊那は16団体、また上伊那の8市町村は今回すべて登録された。

平成19年度の県のまとめによると、1カ月100時間働いた場合支払われる工賃の平均は1万900円で、時給にすると109円となる。

県では、登録団体の協力で自主製品の販売を促進し、平成23年度には現在の工賃の約2倍となる2万2千円を目指すという。 -

卒業シーズン本番

小・中学校で卒業式卒業式シーズンを迎え、17日は多くの小・中学校で卒業式が行われた。

このうち伊那市の手良小学校では、30人の6年生が卒業の日を迎えた。

卒業生は、来月から通う中学校の真新しい制服に身を包み、引き締まった表情で卒業式に臨んだ。

式では、山口光校長が一人ひとりに卒業証書を手渡した。

山口校長は、「これから先、つらいことがあってもがんばり抜くことが大事。自分に自信をもって友達同士で助け合い励まし合い、どんな壁も乗り越えてほしい」と式辞を述べた。

卒業生と在校生がお別れの言葉を掛け合い、全員で歌を歌った。

卒業生は在校生、恩師らに見送られ思い出が詰まった学びやを後にしていた。 -

八十二銀行がカードローン明細書を誤送付

長野市に本店がある八十二銀行は、カードローンの明細書を本人以外の利用者に誤って送付していたことがわかり、現在、回収作業を進めている。

明細書には、カードローンの口座番号や取引の履歴が記載されていて、件数は590人分となっている。

この件が判明したのは今月12日で、本店企画部によると、現在行員が1件づつ回収にあたっていて、伊那地域にも該当者がいるという。

16日現在で499件の回収が終了しているが、未回収を含めると最大で380人分の情報が漏えいしたという。

原因は明細書を封書に入れる作業を委託している業者が機械の設定を誤ったためとしている。

八十二銀行では、委託先への監督不行きとどきによるものと深く反省するとともに、事態を重く受け止め再発防止に努めていく竏窒ニしている。 -

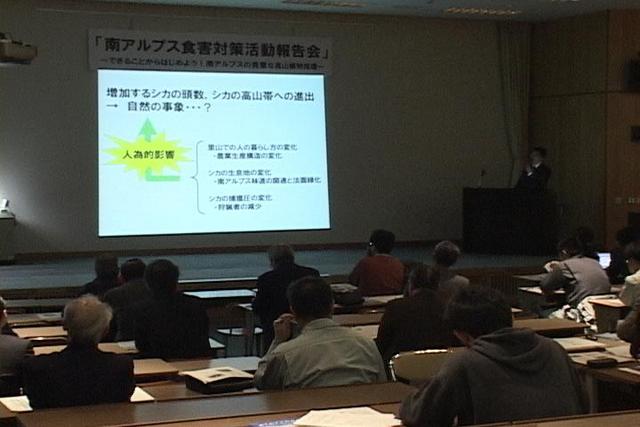

南ア食害対策活動報告会

ニホンジカによる南アルプスの植物への被害対策を検討している南アルプス食害対策協議会が17日、活動報告会を南箕輪村の信州大学農学部で開いた。

対策協議会は、被害調査やシカの防護柵の設置などをしてきた。

報告会では、協議会に参加している団体がその状況を報告した。

そのうち南信森林管理署は、ニホンジカの罠による捕獲を昨年度から行っていて、3月13日現在、捕獲数は58頭だという。

管理署では、「初めての試みだが、期待を上回る成果があった」と報告した。

信州大学農学部は、動物、植物、土壌の3つの分野から調査をしている。

動物の分野を研究するチームでは、ニホンジカの行動を分析した。

それによるとニホンジカは、狩猟期間は猟が禁止されている区域で行動し、期間が終わると以前の生活区域に戻ること、綾線を越えて山梨県側と長野県側を往復していることなどを報告した。

そのうえで、綾線上にはシカの防護柵が設置できないことから、往復をいかに防ぐかが課題竏窒ニした。

協議会では、来年度もシカの防護柵のメンテナンスなどを継続して行うとしていて、「緊急避難的な対処療法だが、さまざまな機関と連携し、できることからやっていきたい」としている。

211/(水)