-

夏期食品一斉取締り

伊那保健所は10日から、食品の衛生管理徹底を図ることを目的とした夏期食品一斉取り

締まりを行っている。初日は、伊那市のアピタ伊那店で各食料品コーナーや店内の食品販売店を検査=写真。衛生管理の徹底を指導した。

食中毒の発生しやすいこの時期に合わせ、弁当屋、仕出屋、旅館、スーパーマーケットなどを対象として例年行っている県下一斉取り締まりで、上伊那では8月9日までに40カ所以上の営業所で立ち入り検査を行う。

確認内容は食品の衛生的な取り扱い方法、食品の適性表示など。昨年度はO竏・57やカンピロバクターなどの発生が目立ったため、今年は食中毒予防に向けた取り組みを重点的に点検している。また、5月から始まったポジティブリスト制度の周知徹底のための働きかけとともに、輸入農産物の残留農薬検査も実施していく。 -

せせらぎサイエンスで新山小学校4年生が水生生物の生息状況から水質環境を調べる

水生生物の観察を通して河川の水質状況を知り、郷土の河川に親しもう竏窒ニ11日、伊那市新山小学校の4年生12人が、学校近くの新山川で水生生物調査をした。児童らは川底を網ですくい上げ、見たことのない多様な生物に歓声をあげた。

県などが県内各地で行っている「せせらぎサイエンス事業」の一環。昨年は県内58河川101拠点でさまざまな団体が観察を行った。

上伊那は例年、小学生対象にこうした取り組みを企画しており、今年は総合学習で河川について学んでいる新山小4年生から依頼を受け、同校で開くことを決めた。

児童らは、川底の水生生物を収集して、きれいな川に生息するものから汚い川に生息するものまで、4段階に分類。それぞれが何匹いたのかを調べた。

結果、最もきれいな川に生息するとされるヘビトンボ、カワゲラ類などを確認。ヘビトンボは、この日発見した生物の中で最も多く確認した。一方、汚い川に生息するとされる生物はほとんど発見されなかった。

総合学習の中で、ゴミ拾いや生き物収集などをしてきた4年生は今後、調査結果をまとめたり、河川へのぽい捨て防止を呼びかける看板設置などに取り組んでいく。 -

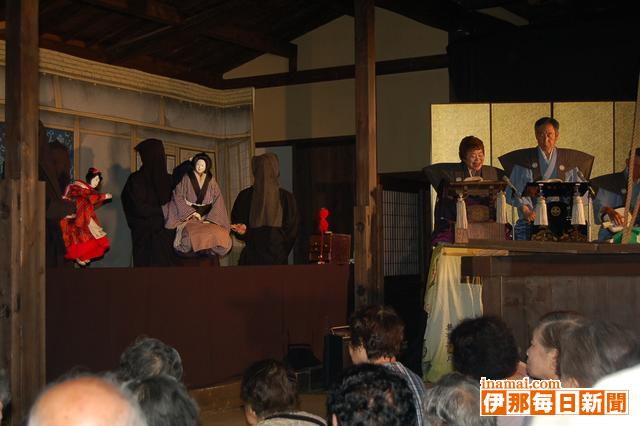

旧井沢家住宅で古田人形芝居公演

伊那市西町の旧井沢家住宅で9日、県選択無形文化財に指定されている箕輪町の古田人形芝居公演があった。子どもから年配者まで約150人が集まり、親子のきずなを描いた「傾城阿波の鳴門竏衷∠迚フの段」を楽しんだ。伊那部宿を考える会・旧井沢家住宅管理部主催。

公演は、伊那部宿を考える会員と保存会員が知り合いだったことから、昨年度、復元された旧井沢家で伝統芸能を見てもらおうと企画。建築年数が17世紀末期から18世紀前期と推測される旧井沢家住宅のうまやに舞台を設けた。

「傾城竏秩vは、阿波の国徳島の城主・玉木家のお家騒動にからみ、離れ離れに暮らす玉木家に仕える親子の話。父母恋しさに巡礼する娘と再会した母親。親と名乗ることができず、娘に国へ帰るよう諭すが、今、別れたらいつ会えるか分からないと娘の後を追いかけるというあらすじ。浄瑠璃、三味線に合わせて進む、せつない人形芝居に観客はじっと見入っていた。

公演に先立ち、人形の操り方の説明もあった。 -

ぎおん祭歩行者天国にぎわう

伊那市の「ぎおん祭歩行者天国」が9日、通り町3丁目縲恃ェ幡町2丁目であった。ちびっこ駅伝大会をはじめとするイベントを繰り広げ、親子連れなどでにぎわった。伊那商工会議所・商店街活性化イベント委員会主催。

ちびっこ駅伝は11回目を数え、高遠を含む市内の23保育園・幼稚園から過去最高の47チーム、約440人が出場した。コースは県道南箕輪・沢渡線の駅前再開発ビル「いなっせ」前縲恃ェ幡町で、園児一人が60メートルずつを走った。

沿道には、家族らが詰めかけ「がんばれー。こっちだよ」と大きな声援を送った。

歩行者天国となった会場では屋台横丁が並んだほか、輪投げ、ヨーヨー釣り、ザリガニ釣り、じゃんけん大会などのイベントを展開。途中で雨が降ったものの、浴衣姿で訪れる親子連れの姿もあった。

ちびっこ駅伝の結果は次の通り。

▽1組(1)仮面ライダーカブト(美篶中央)(2)カランコロン(竜東)(3)うさぎ&カンガルー(上の原)▽2組(1)キング(東春近中央)(2)ボウケンジャー(美篶中央)(3)西春近中央保育園▽3組(1)ドラゴンボール(美篶中央)(2)ドングリン(竜東)(3)みずたまチーム(上の原)▽4組(1)ポケモンチーム(手良)(2)いちごチーム(上の原)(3)きょうりゅう(東春近中央) -

伊那西小で「親子もの作り教室」

伊那市の伊那西小学校(臼井和夫校長・78人)は8日、校舎に隣接する学有林「林間」で、間伐材などを材料に工作する「親子もの作り教室」を開いた。親子らが力を合わせ、創作した作品が出来上がった。

児童たちを見守り、育んでいる林間と親しむための恒例の全校行事。1・4ヘクタールの林では、毎朝のマラソンや飯ごうすいさんなどの活動の場所として活用され、児童たちは身近な自然と共に学習している。

アカマツ、サクラ、ポプラなどの間伐材をノコギリ、電動ドリルなどで工作し、ハートマークの入った飾り台、カメの形の花瓶敷き、自分の名前入りの木札など、個性豊かな作品ばかり完成した。

製作中は児童よりも保護者のほうが夢中の様子で、張り切り過ぎてノコギリで手を負傷するハプニングも発生。小学1年の小林竣一君は「戦艦ヤマト」を父親に作ってもらい「かっこよくできた」と満面の笑みを浮かべていた。

完成品は11月にある、地域の文化祭を一緒にした学校の総合展で展示する。 -

乳牛との触れ合いを通して命の温かみを伝える体験学習、手良小で

牛の温かさをじかに感じてもらい、命の大切さや牛乳ができるまでを知ってもらおう竏窒ニ、伊那市手良小学校の5年生24人が10日、乳牛や子牛とふれあった。

市町村や酪農団体でつくる上伊那畜産振興協議会による本年度初めての試み。普段の生活で牛に触る機会がなくなった今、店頭に並ぶパックに入った牛乳しかしらない子どもも多い。生きた牛の温かさを感じてもらい、そこから牛乳が生まれていることを知ってもらうことが目的。中央酪農会議の「酪農教育ファーム認証牧場」に、上伊那で唯一認証されている伊那市手良の酪農家・酒井秀明さん(33)の協力を得て実現した。

初めての搾乳に挑戦した児童らは「温かい」「柔らかい」などと楽しんだ。苦戦する児童もいたが、一回でコツを覚えて上手に絞る児童もいた=写真。

担当者は「家に話を持ち帰ってもらうことで、牛乳を消費してもらうことにもつながれば」と話している。

美篶小、伊那東小などでも同様の体験学習をする。 -

伊那市そば打ち名人の会、名人位認定試験

そば打ち文化の伝承に努める伊那市そば打ち名人の会(小林史麿会長)は8日、本年度の名人位認定試験を伊那市西箕輪の名人亭で開いた。この日に向け、腕を磨いてきた4人が、緊張した面持ちで鮮やかな腕前を披露した=写真。

認定試験の開催は年1回。1年以上同会の講習で学んだ人が受験できる。今年は、下伊那の松川町の受験者もいた。

審査員は、受験者が45分以内に打つ二八そばを、水回し、手のしなどの10項目各10点で審査。80点以上が合格となる。

緊張した空気の漂う中、それぞれの受験者は自分のペースを崩さないよう、確実に作業をこなし、制限時間内にそば打ちを完了した。採点の結果、今年は4人全員が名人位を取得した。小林会長は「かなりのプレッシャーの中、認定を受けることは難しいと思うが、今年の挑戦者は水準が高かった」と講評した。

松川町から臨んだ大倉正三さん(59)は「趣味の範囲ではあるが、区切りになると思い参加した。緊張はしたが、思うように打てた」と話していた。

合格者は次の通り。

▼岩嶋邦夫、伊藤輝子、原れい子(以上伊那市)、大倉正三(松川町) -

JA上伊那青壮年部「くらしの安全・安心110番パトロール活動」出発式

地域の安全は自分たちで守ろう竏窒ニ、上伊那農業協同組合(JA上伊那)青壮年部(村田喜志男部長)は8日、「くらしの安全・安心110番パトロール活動」の出発式を伊那市美篶の六道原運動場で行った。

地域の安全をボランティアで守ろうとする動きが全国的な広がりを見せる中、地域づくりに貢献すべく、県内のJA青年部が一丸となった取り組み。

草刈りなどをしても、児童ら登下校時には自宅やほ場周辺の見回りをしたり、声がけをするなどして、不審者から子どもたちを守るほか、子どもや女性、高齢者から救援を求められた場合に、車内へ救護し、安全を確保する。

JA県青協は、パトロール車に添付するステッカー600枚を作成しており、上伊那14支部には、64枚が配布される。

活動はすでに始まっており、年間を通して展開していく。 -

キムの会、日韓の歴史を探る訪韓ツアーの参加者を募集

日韓親善を図るため、市民レベルの交流をしている「日韓親善伊那谷の会」(キムの会)=唐木達雄代表=は月0日20日から3泊4日の韓国ツアーを計画している。日韓の歴史に縁の深い「武寧王」の墓を訪ねる。

武寧王は、『続日本紀』の中で、第50代天皇、桓武天皇の生母を約200年さかのぼ

った祖先に当たるとされている。01年には、現在の天皇陛下が誕生日の記者会見で「韓国とのゆかりをかんじている」と歴史背景についてコメントし、話題となった。

キムの会は今回の旅で、武寧王の墓を訪れ、書物に記された歴史が本当に正しいものなのか、またどうして韓国の人物が日本に渡来したのかなどを解明したいと考えている。

ツアーはキムの会運営委員長の鄭康雄さんがコーディネーターを務め、名所、旧跡を巡り、ソウル市内の見学、現地の人と交流会なども企画している。

鄭さんは「歴史知ることで今の自分を知り、将来の子どもたちに何かを残してあげたい」と話す。

参加人員は10縲・0人。経費は往復費、食事、宿泊、現地交通費など含めて10万円以内。

訪韓に先立ち、3回の事前学習会も予定。16日は午後2時縲恁゚後4時、伊那市駅前ビルいなっせ5階でキムの会の公開講座をする。

問い合わせは(TEL73・4737)鄭さんへ。 -

伊那市高遠町・長藤で住宅火災

8日午後0時11分、伊那市高遠町長藤の農家、大川覚司さん(66)宅方から出火。木造平屋建て母屋約140平方メートルを全焼し、同1時10分に鎮火した。出火当時、家人ら3人が居たが、けがはなかった。

伊那署は火災の原因を調査しているが、放火の疑いは少ないと見ている。 -

伊那少年剣道クラブ創立30周年記念

伊那市の伊那少年剣道クラブ(伊藤節郎代表)は8日、伊那東小学校体育館で、創立30周年記念の交流会「キンボール大会」を開いた。クラブ員や保護者、指導者など約70人が集まり、親ぼくを深めながら節目を祝った。

市体育指導員からニュースポーツ「キンボール」のルール説明を学んでから試合開始。小学4年生以下4チーム、5年生縲恍・w3年8チームが、それぞれリーグ戦を繰り広げた。

初めてプレーする子どもたちがほとんどだったが、次第にコツをつかむと簡単に楽しめる競技を満喫。普段は真剣な顔で、気合の入った掛け声の剣士たちも、無邪気な笑い声を体育館に響かせた。

場所をJA上伊那本所「フラワーホール」に移した記念式典には、指導者やOBクラブ員、保護者など40余人が出席。伊藤代表は「これからも子どもたちへの深い愛情と先生方の大変な心づかい、地域の皆さんの支援をいただきながら発展したい」と話した。

同クラブは非行防止、健全育成を目的に1977(昭和52)年に発足。現在は保育園児縲恍・w3年生の男女約70人が、伊那東小体育館で、毎週2回のけいこに励んでいる。 -

上伊那各地の高校がにぎやかに文化祭を開催

高校3年間の大きなイベントの一つ、文化祭が、伊那市の伊那弥生ヶ丘高校、伊那西高校、駒ヶ根市の赤穂高校で同時に開かれている。それぞれの文化祭には、各校の特色がありのまま現れており、学生だけでなく保護者や地域住民など、多くの人たちでにぎわっている。

-

JA上伊那、減農薬米の田んぼで生活クラブ神奈川と生き物調

減農薬米を栽培する水田の生き物を調べよう竏窒ニ8日、上伊那農業協同組合(JA上伊那)の減農薬米を年間契約購入する生活クラブ神奈川の約40人が来伊し、水田の生き物調査をした。

調査は2年目。今年は子どもも一緒に参加できるように土曜日を選択。減農薬米をつくる上伊那の生産者約30人も一緒に参加した。

自然環境にかんする調査研究や農地保全などに取り組んでいる「タム地域環境研究所」の遠道淳武さんらを講師に迎え、減農薬米を作って4年目になる東春近の水田で、イトミミズやユスリカの幼虫、カエルが何匹いるかを調査。イトミミズやユスリカの幼虫は、農薬が少なく有機質が豊富な土に生息するため、農薬の影響の大小を見ることができる。

参加者の一人は「広報誌などで見るのと実際は違う」と話し、田んぼの生き物を真剣に探していた。

遠道さんは「イトミミズなどはどの田んぼにもいるが、量は違ってくる。今回調査した田んぼは、多い方だと思う」と話していた。 -

「孫育て講座」が開講 よい付き合い方は…

伊那市は7日、市役所多目的ホールで、1歳竏・歳6カ月の孫を持つ祖父母を対象とした「孫育て講座」を開いた。初回は飯田児童相談所の小木曽計男所長を招き、子どもと、その親との付き合い方などについての講演に耳を傾けた=写真。

祖父母が孫の成長を見守る機会が増えている現代の情勢に対応するため、子どもとの接し方や歯の手入れ方法、食事などについて学習。5年目を迎える恒例事業に、市内から約30人が集まり、全2回の講座で勉強する。

「子育て最近事情竏虫qどもが育つために竏秩vと題して講演。子育てに悩む母親の実情や、子どもたちが求めてくる安心、コミュニケーションの方法などについて、実際の相談内容を交えながら分かりやすく説明した。

小木曽所長は「見えない心をどうやって理解するかが重要」とし、「人間一人ひとりが違うように、子どもも違う。本に書いてあることや、人から聞いたことを実践するだけでなく、最終的には自分で考えなければ」と話した。

講演後は市子育て支援課の保育士が絵本や手遊びの方法などを紹介した。 -

美和ダム再開発恒久堆砂対策事業 再び受賞

国土交通省・三峰川総合開発工事事務所が取り組んだ「美和ダム再開発恒久堆砂対策事業」がこのほど、全日本建設技術協会の05年度全建賞を受賞した。同事業は5月のダム工学会の技術賞に続いての受賞となった。

建設技術の活用、公共事業の進め方など、優れた成果が得られた事業、施策を選考して表彰。53回目の本年は、前年度に完成した道路、河川、住宅工事など212件の応募から、8部門60事業、施策を選んだ。

美和ダム再開発恒久堆砂対策事業は、本格的にダムに採用された全国で初の事業。ダム湖に土砂が堆積(たいせき)しないよう、分派堰(ぜき)とトンネルで洪水時の濁流をダム下流へ流す仕組みになっている。

トンネル内の底盤工事の工期短縮や、工事の環境、安全確保のための工法などが評価された。 -

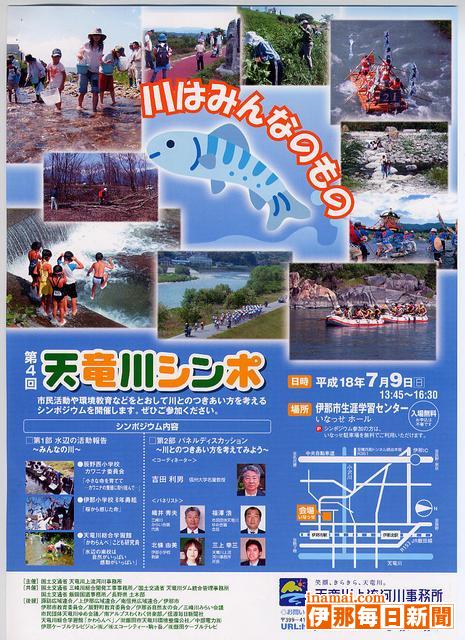

天竜川シンポ あす

天竜川上流河川事務所は9日、伊那市駅前ビルいなっせで、川について考えるシンポジウム「第4回天竜川シンポ縲恊・ヘみんなのもの縲怐vを開く。子供たちによる活動発表と、環境教育、市民活動などを通して川との付き合い方を話し合うパネルディスカッションをする。

第1部は「水辺の活動報告縲怩ンんなの川縲怐vと題した発表。カワニナの養殖に取り組んでいる辰野西小カワニナ委員会、学校の桜守を務める伊那小6年勇組、「天竜川総合学習館『かわらんべ』こども研究員」が活動を報告する。

第2部は三峰川みらい会議の織井秀夫代表、市民団体天竜川ゆめ会議の福澤浩会長、伊那小6年勇組の北條由美教諭、天竜川上流河川事務所の三上幸三所長をパネリストに迎え、信州大学の吉田利男名誉教授がコーディネーターを務めるパネルディスカッションがある。

午後1時45分縲恣ッ4時30分。入場無料。問い合わせは、天竜川上流河川事務所調査課(TEL81・6415)へ。

P -

ししカレーを伊那の名物に

「ししカレー」を伊那の名物に竏秩B伊那市役所の食堂「アザレア」で7日、ししカレーの試食会があった。市職員に好評で、近く、新メニューに載せる。

カレーは、シシの脂がカレーに溶け込み、濃厚な味になるという。試食会用に、地元産シシ肉4キロを仕入れ、約20食分を用意。シシ特有の味を生かし、1時間ほど煮込んだ。

試食した市職員は「シシ肉といわれなければ分からない」「おいしい」とシシ肉の味を確かめながら、ぺろりと平らげた。

ししカレーの提案者である小木曽大吉さん(63)は「名物になりうるもので、夢が広がる。そのうち鹿も」と期待した。

シシ肉は1キロ5千円と高価なため、食堂では日にちを限定して売り出すことを考えている。これから価格設定するが、食堂で提供しているカレー400円より高めになりそうだ。

ししカレーの名物化は半年ほど前からあり、ちょうど食堂が新たなメーンとなるメニューを考えていたこともあって、売り出すことになった。食堂ではローメンなどの地域メニューも出している。 -

マツクイムシの新たな防除方法の実験進む

拡大の一途をたどる松くい虫被害。新たな防除対策として県は「誘導抵抗性林分の造成」という研究をしている。毒性の弱いマツノザイセンチュウを健全な松に事前接種して免疫をつくり、松枯れを防ごうとする手段で、これまでの予防方法の一つ、薬剤の樹幹注入に比べ、樹木1本当たりにかかる費用を半分以下に抑えられるため、効果への期待も高まっている。

空中散布による防除に変わる手段を模索してきた長野県で、弱毒性のセンチュウの接種により抵抗性が誘導されることが紹介されたのは04年。上伊那ではその翌年から、実際の松林を使った実証実験をしている。

場所は飯島町日曽利、駒ヶ根市東伊那にある被害地区の一部で、昨年度は約100本、本年度は約260本に接種。センチュウを媒介するマツノマダラカミキリは風の通り道ができる河川、道路沿いを風に乗って北上する傾向にあるため、カミキリの飛来しやすい風上の林縁部に接種し、その奥の樹木を守る防護帯としての役割も検証している。

飯島町日曽利の場合、昨年8月の段階では接種したマツに影響はなかったが、10月には3本の枯損を確認。最近の状況を調査した関係者の話では、接種した樹木の枯損がわずかながら増えていたが、接種しなかった部分では被害拡大が明確であったのに対し、接種部分では被害の拡大が少なかった。

しかし、実験はまだ途中の段階であり、効果に継続性があるかどうかは結果を待たなければ分からない。今後県は、08年度まで実験を続け、手段の有効性を検証していく。 -

富県でグリーンツーリズム講演会

被害が深刻化する松くい虫と有害野生獣類被害の防除対策を学ぶ講演会が5日夜、伊那市の富県ふるさと館であった。約60人が参加。信州大学農学部付属施設アルプス圏フィールド科学教育研究センターの中村寛志教授と泉山茂之助教授を迎え、それぞれ生態や対策方法を学んだ=写真。富県グリーンツーリズム推進委員会など主催。

中村教授は「松枯れ病を媒介するマツノマダラカミキリは弱った松にしか卵を産まないため、昔はほとんど存在しなかった」と語り、県内では1989年から95年の間に被害が急増してきたことを示した。それに伴う被害木の伐倒・くん蒸、薬剤に樹幹注入などの対策を説明。また、現在実験中の誘導抵抗性林分に、一定の効果が見られたことなどを示した。しかし、決定的な解決手段の確立には至っておらず「被害拡大が防げない現状にある」と付け加えた。

泉山助教授は、野生獣類の棲息と被害防止について講演。「それぞれの動物によって生態・生活の方法が異なるため、防除方法も代えていかなければならない」とし、冬場は人間が畑に捨てた残飯などが動物の食糧となっていることなどを示した。また、具体的な防除については「さまざまな主体が連携して長期的、短期的防除を組み合わせて対策を講じていく必要がある」と呼びかけた。 -

みはらしファームのブルーベリー園、8日からオープン

伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームは8日から、ブルーベリー園の収穫体験を始める。

年々体験者が増えているため今年は、昨年よりほ場を約1ヘクタール拡大。1日の受け入れ可能人数が350人に増えた。また、昨年は体験日を限定していたが、今年は1週間を通して開放していくという。

現在は早生品種の「スパータン」が色付き始めている。大粒でほど良い酸味があるのが特徴。5円玉ほどの大きさになる実もある。開園を前に、すでに70組ほどの予約が入っており、期間中は中京圏などから多くの観光客が訪れる。体験期間は8月20日までを予定しており、順をおってさまざまな種類のブルーベリーが色付いていく。

採れたブルーベリーを使ったジャムと、みはらしファーム「麦の家」で作ったパンをセットにして販売していくことも計画している。

受け入れ時間は午前9時縲恁゚後3時。小学生未満は無料。小学生500円、中学生以上千円。

また、ジャム用の量り売りも行う予定で、自分で収穫した場合は1キロ1500円、園主が用意したものは1キロ2千円としている。 -

KDDIが伊那市高遠町長藤に携帯電話基地局

KDDIが伊那市高遠町長藤地籍の市道小豆坂線に、住民説明をせずに携帯電話基地局を建設している問題に対して、同社は5日夜、町老人福祉センターで住民説明会を開いた。基地局から発する電波の安全性などについて話し合ったが、住民を納得させる解答には至らなかった。

小中学校の児童、生徒、保育園児の通学路の近くに設置することを望まない「三義子供会」が地権者の市へ、説明会の実施と工事の一時停止を同社へ求める陳情書を提出したのがきっかけ。集会には同会員や地域住民約40人が集まり、KDDI名古屋エンジニアリングセンター関係者約10人が説明した。

同社はスライドで、高遠地区を訪れる観光客らの要望でサービスエリア拡大のためとし、場所の選定は「長藤地区が見渡せ、電波が飛ばしやすい場所だった」竏窒ネどと説明。電波の安全性については「基地局電波は国の基準値の何十万分の一の値。人体に影響がないという定め内のサービス」とした。

住民説明の問題に対しては、「総務省から住民への周知、理解を得よとの要請は受けたが、説明会を実施せよとの指導ではなかった」とし、「建設地近隣には人が住んでいないので、(社内基準で判断し)長藤区長、隣りの地権者には説明し、承諾を得た」と返答。しかし、同区長は基地局建設との認識では話されていない竏窒ニし、互いの理解が合致していことが分かった。

出席者からの「子供の脳の方が電波の影響を受けやすいのでは」との質問には、「100パーセント安全ではないが、国の基準値を守っているので安全といえる。責任が認められれば、誠意を持って対応したい」とした。

工事期間は8月上旬を予定しているが、三義子供会の要望である、一時中止はしていない。同会の鄭震雄会長は「説明会があれば、あそこに建設されていない。大人として子供の立場に立って、(建設場所の是非を)社内で話し合ってほしい」とし、検討結果をまとめた報告書の提出を約束。会では、同地区と今後の方針を決めていく。 -

NPO法人「樹」グループホーム立ち上げを目前に学習会

9月を目標にグループホーム設立の準備を進めているNPO法人「樹」は3日夜、新しいグループホームの紹介を兼ねた学習会を開いた。約40人が集まり、駒ヶ根市の県西駒郷地域生活支援センターの山田優所長と、同市のグループホーム・大原ハイツで世話人を務める林俊子さんを迎え、グループホームの意義や世話人としての役割などを学んだ。

山田さんは「施設で暮らす障害者の多くが利用者自らが希望した施設に入所しておらず、応援があればグループホームで暮らしてみたいと感じている」と語り、県モデルとして障害者福祉を創り上げてきた西駒郷の地域移行について紹介。必要な支援があれば障害がある人でも地域で自律的に生活していくことができることを示した。

また「グループホームの世話人は入所者対職員といった明確な関係性を持ちにくい難しさがあり、世話人が悩みなどを抱え込んでしまわないよう、地域との関係を築いていくことが重要」と語った。 -

伊那市と新宿区が友好提携

伊那市と東京都新宿区の友好提携の調印式がこのほど、区立新宿文化センターであった。同区と提携していた旧高遠町の合併に伴い、新市として改めて調印し、長年の交流を継続して、よりきずなを深めていくことを確認し合い、災害時の相互援助協定を取り交わした。

両市区の関係者100人余が出席。中山弘子区長は「未来の希望を胸に、飛躍の出発点となり、強いきずなで結ばれた両市区が発展することを願う」とあいさつ。入院中の小坂樫男市長に代わり酒井茂助役が「首都圏の中核都市の新宿と二つのアルプスを有する伊那市の提携で、互いに活性化が図られることを確信している」と述べた。

旧高遠町と同区は、高遠藩主・内藤家が新宿御苑に下屋敷を構えた縁で、1986(昭和61)年に友好提携を結び、今年で20周年。相互の祭りに招待し合うなど交流を深めてきた。この日も、伊那市の羽広獅子舞保存会と高遠囃子(ばやし)保存会、新宿区の区民謡連盟、新宿ほのぼの会が伝統芸能を披露して、新たな出発に華を添えた。 -

高遠高校福祉コース3年生が養護学校で交流

高遠高校福祉コースの3年生20人は4日、授業の一環で伊那市西箕輪の県伊那養護学校を訪れた。高等部生徒約70人が日ごろ取り組んでいる作業学習に加わって交流した。

高遠高は年2回の学習訪問に加え、養護学校の夏のスポーツイベントや文化祭などへのボランティア参加を通じ、長年にわたって同年代交流を継続。養護学校に対する理解を深めている。

本年度の第1回は、高等部の週3回の作業学習に参加し、陶芸、木工、縫製、薪(まき)、生活、農芸の6班に3、4人ずつ分散。各自が胸に名札を付け、名前を呼び合って仲を深めた。

木工班は文化祭などで販売する机やいすを製作。卓上ドリルを使った穴開けや、やすりがけなど、高等部の生徒が高遠高の生徒に手ほどき。互いに会話も楽しみながら協力し合って制作に励んでいた。 -

サークル「クローバー」初の単独作品展

ネイチャープリントサークル「クローバー」(西村みち子代表)の作品展は9日まで、伊那市立図書館で開いている。サークル単独では初となる展示。草花などを画像にして、扇子や布のタペストリーに張り付けたオリジナル作品が会場を華やかに彩っている。

ネイチャープリントは、写真や押し花を特殊なシートへ加工し、それを紙や陶器などにアイロンなどで転写し、作品づくりを楽しむ新しい手芸。約3年前に、箕輪町、伊那市で2教室を立ち上げ、現在は30竏・0代の生徒たちが月一回、学んでいる。

作品展は2教室のメンバー約20人が一人10点ずつの計約200点を出品。色鮮やかな草花や、愛犬の写真などを額装、軸装、パネルのほか、時計、植木鉢、ガラス製品などに転写している。

西村代表は「華やかな雰囲気と、生徒たちの創造性豊かな作品を見て楽しんでもらえれば嬉しい」と来場を呼びかけている。

期間中は毎日、人数限定で無料体験会を実施中。午前10時縲恁゚後7時(最終日は午後3時まで)。 -

リラクゼーションスペース「くぇーぶぅ」 桜井沙織さん

03年7月、伊那市荒井区の国道361号線「室町」交差点横に、リラクゼーションスペース「くぇーぶぅ」をオープンした。英国式リフレクソロジー(足裏健康法)を中心としたマッサージを提供。わずか7坪の店は、日常の生活に疲れた現代人のくつろぎの場所になっている。

足裏健康法のほか、肩、背中の「オイルトリートメント」、モグサの熱でツボを温め、ビワ葉の成分を肌から浸透させる「びわキュー」竏窒ネど、メニューはさまざま。体の痛みを和らげ、披露回復、ストレス解消など、健康の増進を手助けする。

「肩の力を抜いて、緊張をほぐす、癒しの空間にしたい。お客さんが笑って帰れる店づくりを心掛けている」

◇ ◇

短大を卒業して企業へ就職。仕事の疲れを癒すため、友人の紹介で足裏マッサージの店へ足を運ぶようになった。初日の夜はぐっすりと眠れた。2、3回と通うにつれ、体も気持ちも楽になっていくことを実感した。

「人を癒したい」竏秩B2年半勤めた会社を辞め、東京で足裏健康法について学ぶことを決意。講師の下、マンツーマン授業で集中的に学習し、帰郷してすぐ、自分の技術を提供できる場所を探した。

その決断、行動に迷いはなかった。

「いろんな人にリフレクソロジーの良さを知ってもらいたかったから」

◇ ◇

一人ひとりに合った施術を提供し、それぞれの人の満足を追求する。

「人それぞれ痛いところや気持ち良いところがあり、来店する目的も違う。その人それぞれの自分では手が届かないところへ、手を届かせたい。しかも、口に出してもらうのではなく、自分がその人の足や体をさわって、何も言われないのに手が届くような施術をしたい」

オープンして4年目を迎える。振り返って感じることは、人と人とのつながりだ。

「自分が一人でやってこれたのも友人や家族、そして、お客さんの支えがあったからこそ。ここを必要としている人たちがいるから、もっと、もっと質の高いサービスを提供していきたい」

◇ ◇

「ここでしか味わえないもの」。同業種の店が増えているが、「店は小さいけど、自分の手でしか味わってもらえないものを求めてきてくれれば嬉しい」と笑顔が輝く。

窮屈(きゅくつ)な現代社会に生きる人々を元気にしてくれる、そんな店だ。 -

伊那西高校第22回西校祭8日から

伊那市西春近の伊那西高校で7月8日から始まる第22回西高祭。4日間に渡る日程で、9、10日は一般に公開する。

今年のテーマは西高生のさわやかさ、すがすがしさを表した「爽SOH縲恚Pかそう私の三原色縲怐v。

改築中に伴い1日目の開祭式、オープニングセレモニーは伊那市民会館で開き、芸術鑑賞には信州大学グリークラブ、伊那フィルハーモニー交響楽団、西高音楽系クラブのジョイントを実現。

9、10日の一般公開は例年どおり伊那西高校で開催。10時半からお琴クラブ「桜ゆらら」が、誰もが知っている「桜」をアレンジした曲をホールで演奏した後、3年1組による文化祭限定劇「迷宮の国のアリス」の公演がある。その後も、3年5組による和太鼓演奏、合唱クラブ、演劇クラブ、吹奏楽クラブの発表が続く。

一般公開2日目の10日は、ジャーナリスト・江川紹子さんを招いた講演会を企画。オウム事件などで注目された江川さんが、最近の10代の若者の話しなどを交えながら「夢の探し方」について講演する。時間は午前10時半から。 -

子どもに木の温もりを感じてもらう子どもの城、公開へ

地域材の温かさを子どもたちにじかで感じてもらおう竏窒ニ、伊那市美篶の信州国産材開発協同組合(玉田隆理事長)は、長野県産カラマツでつくったログハウスの中に、木のおもちゃや絵本などを置いた「子どもの城」を7月下旬から公開する。

同組合は、長野県産のカラマツの製材に取り組んでおり、ほとんどが輸入材でつくられているログハウスを、国産材でつくる取り組みもしている。

昔の木造家屋は、柱そのものに木の原型が感じられる温かなものが多かったが、現代は家を新築しても内面を加工版やコンクリートで覆うことがほとんど。子どもたちが本当の木に触れる機会はほとんどなくなってしまった。

そんな状況を知った玉田理事長は「本当の木の温もりを小さいうちから知ってほしい」と考え、楽しみながら木と触れ合える「子どもの城」を公開することを決意した。

現在はログハウスの名前を募しており、名前発表の時にはログハウスの色塗り体験会も合わせて行いたいと考えている。

名前の応募先は信州国産材開発協同組合(TEL78・6688)へ。 -

伊駒流舞・現代舞踊発表会 華麗な衣装で優雅に

日本舞踊の伊駒流舞踊会(宗家家元・伊駒寿宜)は2日、県伊那文化会館で、創立18周年の現代舞踊発表会を開いた。社中らが豪華な衣装に身を包み、これまでの練習の成果を披露した。

上伊那の24団体から80余人が出演し、65曲の演目を披露。会場に駆け付けた、ほぼ満員の観客からは、舞台が終わるごと大きな拍手が贈られた。

伊駒流は伝統芸術を基本に、新しい創作舞踊を取り入れているのが特徴。舞台では「みれん海峡」「古城の舞」「さざん花の宿」などのほか、オリジナルの「伊駒音頭」を優雅に踊った。

魅了された観客は目をうっとりとさせ、次から次へと繰り広げられるステージを満喫。一つひとつの舞台が始まる度に、カメラのフラッシュが出演者に向けられた。 -

伊那市・美篶地区子供球技大会

伊那市の美篶小学校校庭で2日、同地区子供球技大会があった。小学生ら約170人が集まり、男女混合のキックベースを楽しんだ。美篶青少年育成会(畑房男会長)の主催。

スポーツを通じて地区、学年を越えた交流を深める目的の大会。1989(平成1)年ごろからの恒例行事で、当初はソフトボールやバレーをプレーしていたが、近年はキックベースをしている。

参加チームは、地区内を東部、中部、西部の3つに分け、その中から14チームを構成。2リーグに分け、1チームが2試合ずつを戦い、勝率、得失点差で総合順位を決めた。各リーグの上位2チームが決勝トーナメントを戦うはずだったが、天候悪化で日程を短縮した。

校庭には約50人の保護者らが駆け付け、雨の中の応援にも熱が入っていた。

優勝したチームの唐木巧君(11)は「チーム内でもめたりもしたが、最終的には仲良くプレーできてよかった。決勝戦はできなかったが優勝できて嬉しい」と満足していた。

畑会長は「子どもたちの盛り上がりが、美篶地区全体の活性化につながる」と話した。

201/(火)