-

園児が山の音楽会楽しむ

豊かな自然を活用した保育に取り組む伊那市長谷の長谷保育園の園児は27日園近くの山林で音楽会を楽しみました。

音楽会は県が認定する信州やまほいく認定園の長谷保育園と上伊那地域振興局林務課が開いたものです。

長谷保育園が活動している山林内に園児およそ40人が集まり林務課職員の演奏に合わせて歌を歌いました。

この場所は園児と林務課の職員が共同で音楽会が開けるように整備したものです。

園児らは木の枝などを楽器代わりにして演奏を楽しんでいました。

長谷保育園では「自然の中で遊ぶことで、のびのびと育ってもらいたい。」と話していました。

-

長谷中3年生 市野瀬ダイコン復活目指し収穫

伊那市長谷の長谷中学校3年生は、50年以上前に市野瀬地区で育てられていたという「市野瀬ダイコン」の復活に取り組んでいます。

今日は初めての収穫作業が行われました。

12日は、市野瀬地区の上段にある2アールほどの畑で、3年生15人が収穫作業をしました。

市野瀬ダイコンは、50年ほど前まで育てられていたというダイコンです。

種は一般的なものですが、畑の土が良いためキメが細かいものができるということです。

この土地の所有者の宮下勇さんも、十代のころまで母親とダイコンを育てていたということです。

中学生にできる地域おこしをテーマに活動している3年生は、「市野瀬ダイコン」の歴史を知り宮下さんの協力を得て復活に取り組んできました。

耕作放棄地となっていたこの場所を、夏休み中に2日間かけて耕し種を蒔きました。

生徒らは、途中で折れないよう慎重に引き抜いていました。

収穫した大根は、15日に煮物やサラダにして地域の人に振る舞うことにしています。 -

懐かしい写真巡回展「まちなかミュージアム」

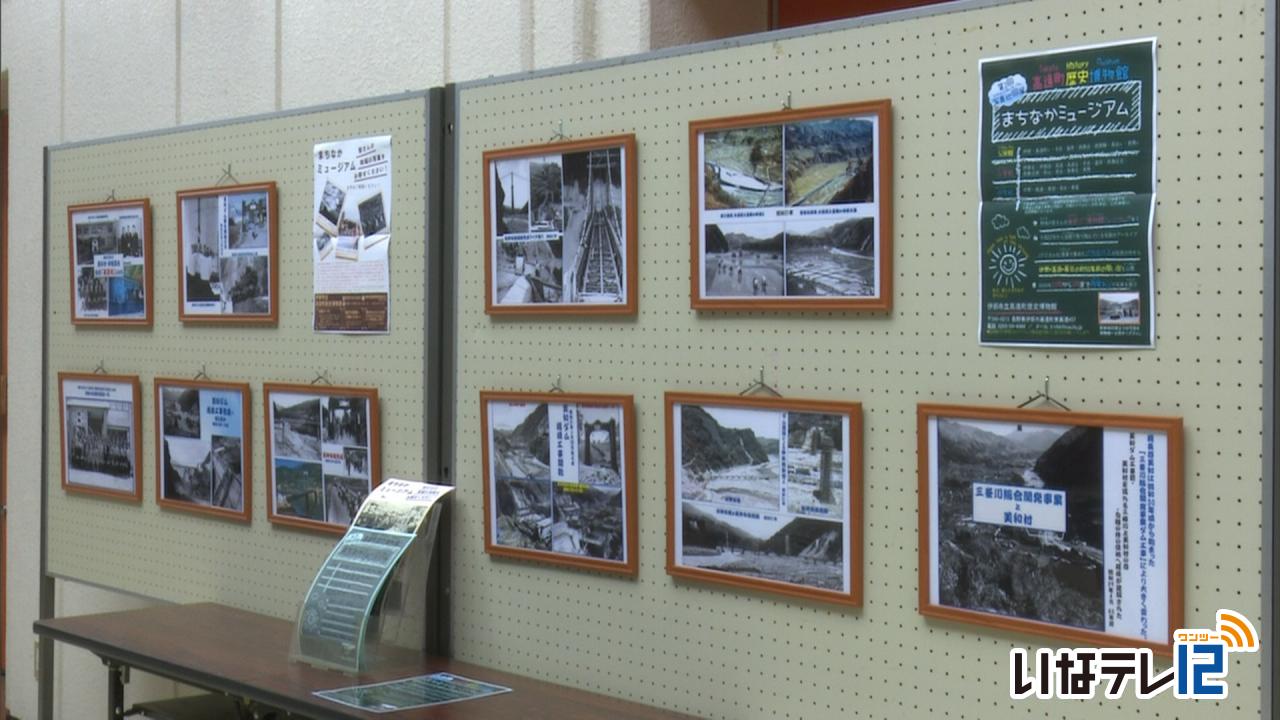

伊那市内各地の公民館や小中学校に昔の写真を展示する写真巡回展「まちなかミュージアム」が1日から始まりました。

「まちなかミュージアム」は高遠町歴史博物館が企画する写真巡回展で昨年度に続き2回目となります。

市内26か所の公民館や小中学校に、それぞれ2点の写真パネルを月替わりで展示するというものです。

そのうち、ほかの施設とは異なり、地域の貴重な写真が多く残っている長谷地区では、公民館で同じ写真30点ほどを、1か月展示します。

展示されているのは、昭和30年代の長谷の美和ダムの建設に関わる写真です。

ダムに水没して今はない溝口や黒河内の田園風景、前の神田橋やダム建設の様子をとらえた写真が並びます。

高遠町歴史博物館では、昭和中ごろまでの伊那地域の風景や、家族、戦時中の記録などを集め、デジタル化を進めていて、広く提供を呼びかけています。

まちなかミュージアムは、来年3月まで開かれています。

-

長谷総合支所 新庁舎「現庁舎周辺」を要望

伊那市長谷の総合支所新庁舎建設について検討してきた長谷地域協議会は、庁舎の建設場所について「現庁舎の周辺とする」ことなどを28日、白鳥孝伊那市長に要望しました。

28日は、協議会の黒河内修会長が市役所を訪れ、白鳥市長に要望書を手渡しました。

建設場所として要望したのは、現在の庁舎がある場所と向かいの駐車場です。

駐車場に新庁舎を建設し、さらに隣にある前のケーブルテレビの施設を改修して、会議室など新庁舎を補完する施設とすることを求めました。

また、公民館機能を持たせることを要望しています。

現在の庁舎については、「取り壊して、駐車場として利用することが望ましい」と話していました。

現在の庁舎は、長谷村役場として昭和34年に建てられました。

建設から60年が経過し老朽化が進んでいることから、協議会の中に「第一小委員会」を設置し、今年6月から検討してきました。

白鳥市長は、「地元の木を使うなど長谷らしいデザインにしていきたいと考えている。前向きに検討したい。」と話していました。

市では、今後建設計画を策定し進めていきたいとしています。

28日はこの他に、公共交通のあり方についても要望しました。

協議会では、「現在伊那市が進めているドアツードア乗合タクシー【ぐるっとタクシー】が普及した場合、循環バスの廃止が予想される。対象者や運行時間などの利用条件の緩和と、通学や通勤者、観光客への対応を検討してほしい」と求めました。

白鳥市長は、「ぐるっとタクシーが公共交通の位置づけとなるよう取り組んでいきたい」と話していました。 -

長谷中 花火大会25日

上伊那の多くの中学校であすから文化祭が開かれます。

各中学校ではコロナ禍で、今出来る様々なイベントを生徒たちが計画しています。

このうち伊那市長谷の長谷中学校の文化祭くろゆり祭は25日、26日の2日間行われ、24日は準備が行われていました。

今年は、地域の人たちを元気づけようと花火大会を企画しました。

コロナの影響で、学校行事などが縮小される中、地域の人たちと楽しめる企画ができないか考え花火を打ち上げることにしました。

長谷中学校では、総合学習の一環で地域おこしについて学習しています。

自分たちが育てた唐辛子で作ったラー油を販売したり、耕作放棄地を活用して畑を作るなどの活動をしています。

当初は、ラー油の売り上げで花火を打ち上げる計画でしたが目標金額の30万円に届かず、長谷地域の個人や企業などに生徒が出向いて協力を呼びかけました。

30万円を超える多くの協賛金が集まりました。

花火大会は、25日の午後6時から長谷中学校のグラウンド周辺の5か所で打ち上げられます。

64番組が計画されていて、最後は仕掛け花火も予定されています。

伊那ケーブルテレビでは、花火大会の模様を午後5時55分から122chで生放送します。

-

南海トラフ地震想定した防災訓練

国土交通省天竜川ダム統合管理事務所は、南海トラフ巨大地震の発生を想定した防災訓練を18日、行いました。

このうち、伊那市長谷の神田橋では、ドローンを使い美和ダム周辺の被害状況の調査訓練を行いました。

美和ダムでのドローンによる訓練は、今回初となりました。

ドローンでの調査は、橋などの建造物の倒壊や、のり面の崩壊など、現地に赴くことが困難な場合の活用が想定されます。

防災訓練は、天竜川ダム統合管理事務所が毎年開いているものです。

今後は、この日の訓練の結果を踏まえ、より効率的なドローンの活用法を検討していくということです。

-

入野谷在来そば 播種

入野谷在来そばの復活に取り組んでいる入野谷在来種復活夢プロジェクトは、伊那市長谷浦の圃場でそばの播種作業をきょう行いました。

7月22日は農家や市内のそば店などで作るプロジェクトメンバー合わせて13人が入野谷在来種のそばの種を蒔きました。

この圃場は原種を守る目的で栽培をしています。

上物とされる大きさ4ミリほどの種を選び、きょうはおよそ1キロ程を蒔きました。

復活に向けた取り組みは今年で5年目となります。

今年は、長谷の中尾や黒河内にも拡大し、面積も去年の3倍となる3ヘクタールで栽培を行う予定です。

入野谷在来種復活夢プロジェクトによりますと、そばは10月に収穫を予定していて、今年は合わせて700キロの収量を見込んでいるという事です。

-

長寿祝い白鳥市長が訪問

今年度100歳となる高齢者の長寿を祝う伊那市の長寿者訪問が5日から始まりました。

5日は、白鳥孝伊那市長が伊那市長谷の北原秀雄さん宅を訪れ祝い状や肖像画を贈りました。

北原さんは、大正9年10月18日生まれの99歳で来月100歳を迎えます。

現在は長男夫婦と3人暮らしをしています。

北原さんは戦時中の昭和20年1月に石川県金沢の部隊に入隊しました。

終戦後は、農業で生計を立ててきたということです。

3年ほど前までは、庭の草取りや花の手入れをしていたということですが現在は、週に1度デイサービスに通うことが楽しみの一つだということです。

白鳥市長は「ずっとお元気でいてください」と激励していました。

伊那市で今年度中に100歳以上になるのは男性13人、女性70人の合わせて83人で、最高齢は男性・女性ともに104歳となっています。

-

地域住民招き「長谷の縁日」

中学生が菓子やゲームなどの模擬店を出店し地域住民と交流する「長谷の縁日」が22日、伊那市長谷の長谷中学校で開かれました。

この日は、全校生徒35人が菓子の販売や輪投げゲームなど5つの模擬店を出店し、訪れた人をもてなしました。

「長谷の縁日」は、農作業などで地域住民と交流する「長谷の縁側」の特別版として年に1度開催していて、今年で4年目です。

今年は、新型コロナウイルスの影響で1か月遅れての開催となりました。

この日は、地域住民らおよそ200人が訪れ、「長谷の縁日」を楽しみました。 -

ファームはせ「仕送り便」発送

伊那市長谷の農業法人ファームはせは、新型コロナでお盆に帰省できない人に送ってもらおうと地元の特産物を詰めた「仕送り便」の販売を始めました。

こちらが、仕送り便の「長谷ボックス」です。

長谷産の米や、漬物、地元農家が育てた野菜などが入っています。

長谷中学校の生徒が作ったラー油「長谷の太陽」も入っています。

値段は送料込みで5,000円です。

こちらは伊那谷ボックスです。

米の他、伊那谷で作られたそばや餅、インスタント食品などが入っています。

値段は送料込みで5,000円です。

8,000円のLもあります。

11日は商品の発送作業が行われました。

ファームはせでは、新型コロナの影響で帰省できない人たちを地元の農産物で元気づけようと、「仕送り便」の販売を始めました。

ホームページか、ファックス、電話で受け付けています。

-

断続的な雨 土砂災害に注意

梅雨前線や湿った空気の影響で、断続的に雨が降り続き、土砂災害の危険が高まっています。

伊那市では、6日内の萱に避難準備情報が出されました。

伊那市は6日午後7時に荒井内の萱の住民8世帯20人に

警戒レベル3にあたる避難準備情報を出し高齢者や体の不自由な人に避難を始めるよう呼びかけました。

避難所の伊那西小学校には50代から90代の男女4人が

避難し一夜を明かしました。

7日午前6時までに全員帰宅しましたが伊那市では数日雨が降り続くことから避難所は開設しておくということです。

避難所となった伊那西小学校には新型コロナウイルス対策として消毒液やマスクが置かれたほか避難者には検温が行われたということです。

-

新長谷庁舎建設で初会合

新しい伊那市長谷総合支所庁舎建設について検討する第一小委員会の初会合が29日、長谷総合支所で開かれました。

委員会では10月までに建設計画をまとめ要望書を白鳥孝伊那市長に提出する計画です。

委員会には地区の代表など10人が集まり新庁舎の建設場所や規模などについて意見を交わしました。

委員からは「大きな地震にも耐えられるものにしてもらいたい。」「十分な駐車スペースが必要だ」などの意見が出されていました。

今の庁舎は長谷村役場として1959年、昭和34年に建設されたもので延床面積は897平方メートルです。

事務局からは新庁舎の建設場所として今の庁舎を建て替える案のほか、長谷公民館に支所の機能を持たせる案、気の里ヘルスセンター栃の木を活用する案が出されました。

第一小委員会では今後、建設場所のほか、支所の機能や規模などについて検討し10月に建設計画をまとめ白鳥市長に要望書を提出する計画です。 -

長谷で外来植物の駆除活動

ユネスコエコパークに認定されている南アルプスのふもと伊那市長谷地区で、外来植物の駆除活動が21日行われました。

21日は伊那市長谷の住民が地区ごとに集まり、外来植物の駆除やごみ拾いをしました。

このうち非持では、住民30人ほどが参加し、オオキンケイギクやビロードモウズイカなどの植物を引き抜いていました。

南アルプスは、自然保護とその利活用を目的としたユネスコエコパークに登録されています。

南アルプスのふもと長谷地区では、自然保護につなげようと、毎年外来植物の駆除活動を行っています。

作業は1時間ほど行われ、軽トラック2台分ほどになったということです。

-

事前放流に関する治水協定締結

伊那市長谷の美和ダムを管理する国と箕輪町の箕輪ダムを管理する長野県は洪水前に水を放流することができる事前放流に関する治水協定をこのほど利水関係者と締結しました。

2日伊那市の伊那合同庁舎で伊那圏域大規模氾濫減災協議会が開かれ協定締結に関する説明がありました。

事前放流は雨が降る前にあらかじめ水位を下げ洪水調節機能を強化するものです。

去年の台風19号では事前放流できる県内のダムは限られていて

各地で水害が発生しました。

美和ダムは台風19号により急きょ事前放流をしましたが放流の目安などが設定されていなかったため協定締結により放流量などをあらかじめ設定する実施要領を作成します。

高遠ダムは美和ダムの補完的な役割のため事前放流の予定はないということです。

-

ゼロ磁場 バス運行再開

新型コロナウイルスの影響で運休となっていた伊那市長谷の分杭峠のゼロ磁場へ向かうシャトルバスの運行が6日から再開されました。

コロナウイルスの影響で、パワースポットとして知られるゼロ磁場へ向かうシャトルバスは4月11日からきのうまで運休していました。

始発となる午前8時のバスには、14人が乗車しました。

3密を避けるため乗車できる人数を半分に制限しています。

シャトルバスは、観光客による分杭峠の交通渋滞緩和を目的に伊那市観光協会が運行しています。

頂上にバスが到着すると訪れた人たちは特殊な氣が発生すると言われている氣場に向かっていました。

氣場の入り口では、名前の記入する他マスクの着用、間隔を空けて座ることなどを呼び掛けています。

人数が多い場合は立ち入り制限を行うということです。

伊那市観光協会では、「感染防止の措置を取りながら安全に運営していきたい」としています。

-

八房唐辛子の苗を植える

伊那市長谷の長谷中学校の生徒と地域住民が29日学校となりの畑で唐辛子の苗の植え付け作業を行いました。

植えたのは八房唐辛子の苗、約1,000本です。

作業は長谷中学校の生徒と地域住民が交流する企画「長谷の縁側」の一環で行われたもので、合わせて60人ほどが参加しました。

苗は生徒が種をまき、ビニールハウスで育ててきたものです。

長谷中学校では地域の特産品にしようと毎年唐辛子を栽培しラー油を作っているほか、育てた苗を地域の人たちに配る活動も行っています。

唐辛子は10月に収穫する予定でラー油を使った料理づくりなどが計画されています。 -

南アルプス北沢峠 長衛祭中止

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止情報です。

6月27日と28日に南アルプス北沢峠で予定されていた長衛祭は中止となりました。

-

入笠山開山式 当面の間は入山自粛呼びかけ

伊那市と富士見町にまたがる南アルプス最北部の入笠山で、開山式が23日に行われました。

伊那市やJA上伊那などでつくる入笠山観光連絡協議会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間入山の自粛を呼び掛けています。

開山式には、協議会の役員6人が出席し新型コロナの収束を願いました。

例年、記念登山などのイベントを実施していますが、今年は新型コロナの影響で神事のみ行いました。

長野県は、当面の間登山の自粛を呼び掛けていることから、協議会では「入笠山への入山も自粛してほしい」と話しています。

神事の後、市の職員は伊那市側の登山道3か所に自粛を呼びかける看板を設置していました。 -

高遠城下まつりなど中止

新型コロナウイルスの影響で、 9月5日に伊那市高遠町で予定されていた「第13回高遠城下まつり」は中止となりました。

旧高遠町時代の「絵島まつり」から数えて中止は4回目です。

10月10日に長谷で予定されていた「第37回南アルプスふるさと祭り」は中止となりました。

このイベントの中止は3回目となります。

10月25日に高遠町文化体育館で予定されていた第34回伊澤修二記念音楽祭は中止となりました。

中止となるのは初めてで、合わせて予定されていた中学生への器楽・合唱講習会も中止となりました。

-

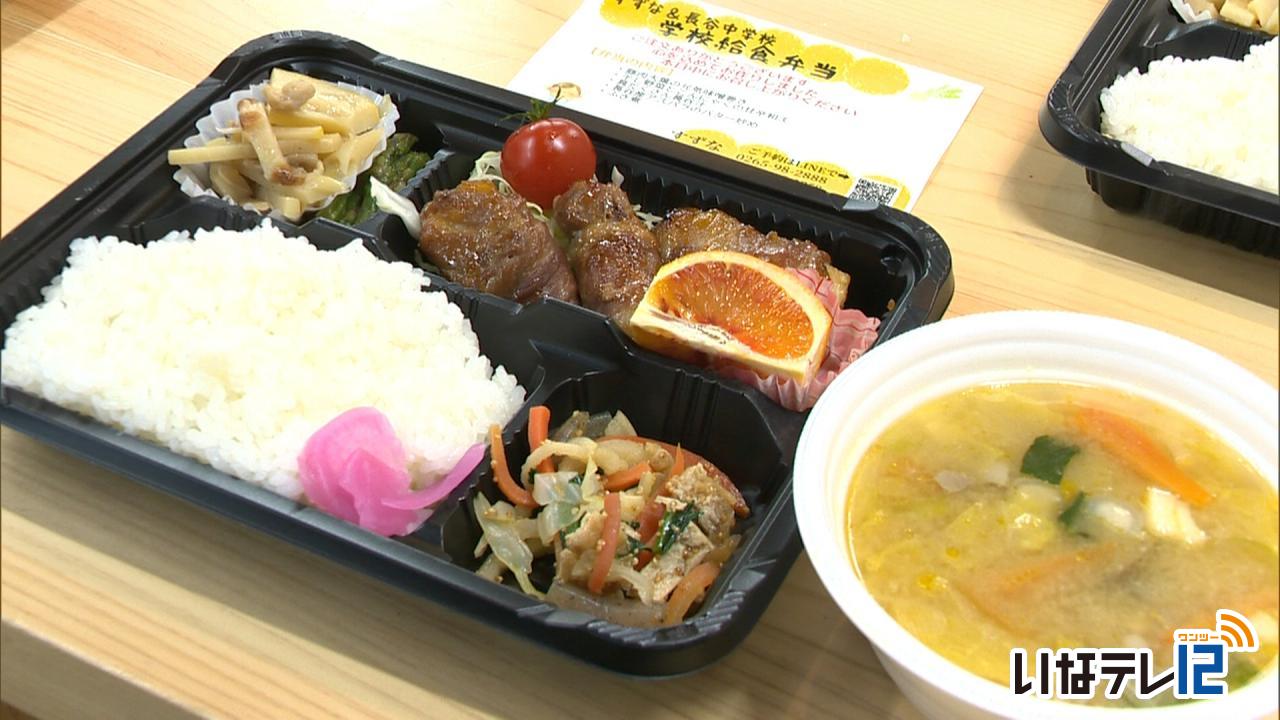

すずな 長谷の学校給食を弁当で提供

伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷内にある「かよちゃんの店 すずな」は、去年の全国学校給食甲子園で4つの賞を受賞した長谷学校給食共同調理場の献立を再現した弁当を、16日に販売しました。

弁当には、大葉と長芋を豚肉で巻いた「豚肉大葉の元気みそ巻き」、地元野菜と長谷中生徒が作ったラー油を使用した「長谷汁」など、長谷学校給食共同調理場の献立を再現しました。

価格は、1食税込700円です。

弁当の販売は、全国で賞を受賞した献立をより多くの人に味わってもらおうと企画されたものです。

16日は、20食分の予約があり、すずなのスタッフが午前中から用意していました。

できあがると、道の駅の向かいにあるテントに運び、販売していました。

弁当は、23日土曜日にも30食限定で販売する予定で、現在予約を受け付けています。

道の駅は現在、新型コロナの影響で休業していて、すずなでは再開後に週末限定でレストランのメニューに加えることにしています。

電話 98-2888 -

野菜のドライブスルー販売

伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷の農産物直売所「ファームはせ」は、新型コロナウイルスで直売所が休業となり出荷ができない農家を支援しようと、野菜のドライブスルー販売を14日から始めました。

道の駅南アルプスむら長谷の向かい側の建物で、14日正午からドライブスルー販売が始まりました。

利用者は車に乗ったまま商品を選び、車を降りずに買い物をすることができます。

地元長谷を中心としたアスパラガスやきゅうりなどの野菜はセット販売も行われていて、7種類1,000円、9種類1,500円で合わせて20セット用意されています。

ファーム長谷によりますと、道の駅内の農産物販売所では、およそ90軒の農家が野菜などを出荷していたということですが、今回の新型コロナウイルスの影響で休業となり、例年のように出荷ができない状態だということです。

ファーム長谷のドライブスルー販売は、毎週火曜日・木曜日・土曜日の正午~午後5時半までで、5月いっぱい行われます。

受け渡しの2日前までは注文も受け付けていて、電話98‐2955

または、QRコードからLINEで登録をして予約することができます。

-

新型コロナで伊那市の宿泊施設など閉鎖

伊那市はゴールデンウィークの人の移動を最小限にするため、市内施設の新たな閉鎖を決めました。

閉鎖となるのは、7施設で、羽広荘・高遠さくらホテル・仙流荘・花の丘公園・高遠「しんわの丘ローズガーデン」・道の駅 南アルプスむら・三峰川榛原河川公園のマレットゴルフ場です。閉鎖は5月10日までです。

なお、6月に予定されていたばらサミットin伊那の開催も中止となりました。

-

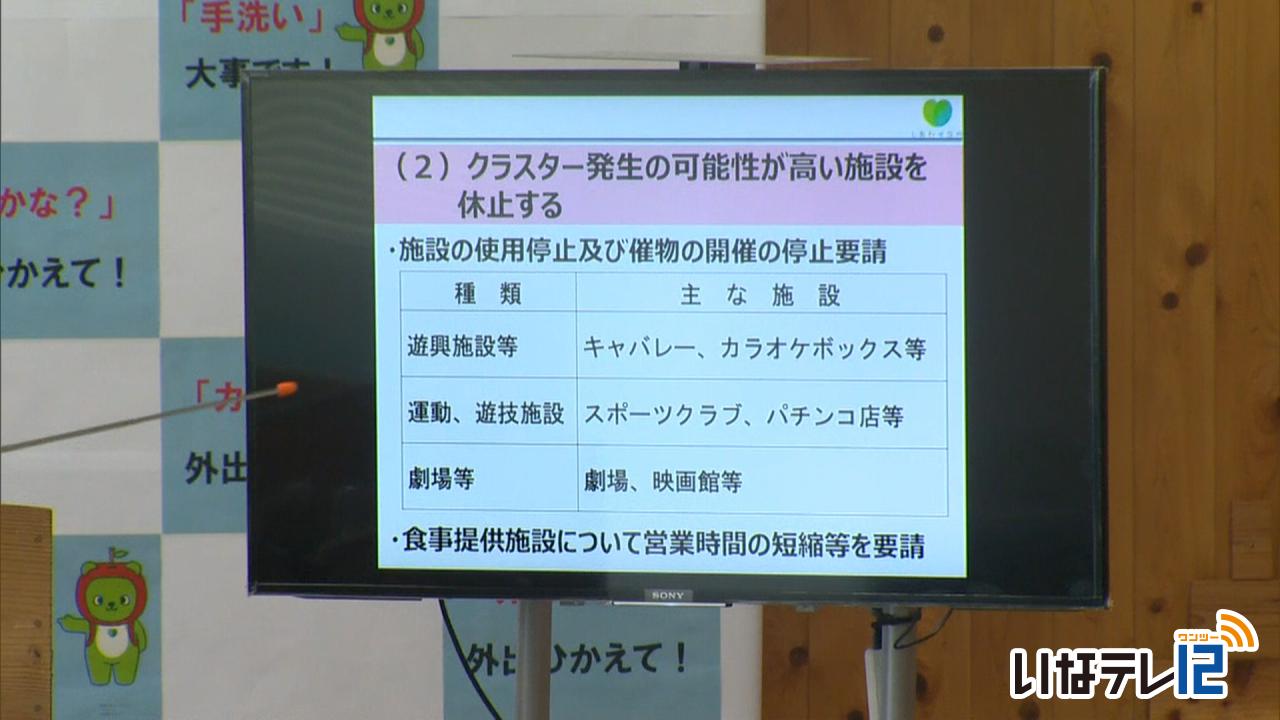

長野県が休業要請

新型コロナ感染拡大対策として、阿部守一長野県知事は、21日県庁で記者会見を開き、休業要請する職種や支援策について説明しました。

休業要請する職種は、県内すべてのキャバレー、カラオケボックス、スポーツクラブ、パチンコ店、劇場等です。

食事提供施設については、営業時間の短縮を要請し、午後8時から午前5時までは自しゅくしてもらい、酒類の提供は、午後7時までとしています。

期間は、4月23日から5月6日までですが、準備が整いしだい対応してもらいたいと協力を呼びかけました。

県の要請に協力した事業者には、協力金や支援金として30万円を支給するとしました。 -

長谷中で遠隔会話のテスト

新型コロナウイルスの影響で休校となっている伊那市長谷の長谷中学校では、生徒の健康チェックをテレビ会議システムで行う準備が進められています。

20日は、3年生の教室で生徒は自宅に、教諭は職員室にいると想定し、学校備品のタブレット端末を使ってシステム接続の確認をしていました。

新型コロナウイルスの影響で休校となっている中、伊那市教育委員会は市内の小中学校で、生徒と教諭のオンラインを使ったコミュニケーションの構築を進めていて、生徒の健康チェックなどを行います。

教室では、担任の田中祐貴教諭が操作方法を説明し、生徒全員が接続できるか確認していました。

また、この日は専用の学習アプリから生徒が授業の課題を取得する手順の確認も行われました。

伊那市教育委員会では、「インターネットや端末などの環境が整っていない家庭の生徒にどう対応するかなどの課題はあるが、今後は各学校での状況を確認しながら子どもたちの学習支援を検討していきたい」と話していました。

-

伊那食品 店舗等臨時休業へ

新型コロナウイルスの影響により伊那食品工業は、かんてんぱぱガーデンと全国のかんてんぱぱショップの臨時休業を発表しました。

伊那食品工業は、緊急事態宣言の発令や感染拡大を防ぐため、4月18日土曜と19日日曜、4月25日土曜と26日日曜、昭和の日の29日水曜と、5月2日土曜から6日水曜までの期間、かんてんぱぱガーデンとかんてんぱぱショップの臨時休業を決めました。

5月6日以降については、今後の情勢により検討するとしています。 -

伊那市長谷で労災死亡事故

16日の午後1時55分、伊那市長谷の山林内で伐採作業をしていた64歳男性の頭に倒れてきた木が直撃する労災死亡事故がありました。

伊那警察署の発表によりますと労災死亡事故で死亡したのは、伊那市長谷非持の公務員松澤正さん64歳です。

松澤さんは伊那市長谷黒河内の山林内で伐採作業中、切断して倒れてきた木が頭に直撃しました。

松澤さんは、市内の病院に搬送されましたが午後4時33分に死亡が確認されました。

事故の原因について伊那署で調べを進めています -

南ア林道バス 6月14日まで運休

伊那市は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、南アルプス林道バスを6月14日まで運休することを決めました。

休止期間は25日から6月14日までで運行再開については感染状況により判断していくという事です。

25日に営業開始を予定していた山小屋「北沢峠こもれび山荘」も当面の間休業します。

この他に伊那市長谷の分杭峠のゼロ地場は当面の間閉鎖され、シャトルバスも当面の間休止となっています。

-

休業中従業員がボランティア

新型コロナウイルスの影響で伊那市内でも営業時間を短縮したり休業する店が出てきています。

市内で4店舗の飲食店を展開し現在休業している株式会社はしばは、従業員の研修を兼ねたボランティア作業を10日、行いました。

10日は、長谷地区で輸出米の生産に取り組んでいる「WakkaAguri」のハウスで播種作業を手伝いました。

株式会社はしばは、空き店舗を活用し、現在市内で4店舗を経営しています。

コロナウイルスの感染拡大を受け今月5日から16日まで休業しています。

3月の売り上げは去年の同じ時期に比べ4割減っているということです。

代表の八木択真さんは、休業を前向きにとらえ、従業員とともに地域の農家などで研修を兼ねたボランティアを行うことを決めました。

作業には従業員を含め4人が参加しました。

WakkaAguroでは、胚芽の量が多く幻の米と言われるカミアカリという品種を中心に栽培しています。

作業は、播種の済んだ苗箱を水にひたす独自の方法で行われました。

株式会社はしばでは、今後も地域の有機農家や豆腐店などでボランティアを行うことにしています。

-

桜の開花予想 高遠変わらず4/1

民間気象情報会社のウェザーニューズは10日、第5回桜の開花予想を発表しました。

高遠城址公園の桜は4月1日開花の予想です。

発表によりますと、伊那市高遠町の高遠城址公園の桜は、第4回と同じく4月1日開花、4月6日満開となっています。

ウェザーニューズの第6回の開花予想の発表は17日の予定です。 -

哲学者・内山さん 農山村の役割を語る

群馬県上野村と東京を往復して暮らす哲学者・内山 節さんが、農山村の役割について語る講演会が、23日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。

内山さんは、1200人ほどの人口の村、群馬県上野村と東京を往復して暮らす哲学者です。

講演会で、内山さんは、「既定路線での市場経済・近代国家・資本主義は劣化していて、限界が来ている」とし、「お金にならないことを大事にする、困っている人がいれば手伝いに行くといった農山村的な価値を学びなおすことが必要だ」と話しました。

この講演会は、農業とともにある暮らしを考え、中山間地域の農業振興を図ろうと活動している南アルプス山麓地域振興プロジェクト推進協議会と伊那市が共催で開きました。

252/(水)