-

名刺サイズのパンフ「いな観カード」作成

伊那市観光協会は観光客に土産品や宿泊先などを紹介する名刺サイズのパンフレット「いな観カード」をつくりました。 6日は観光協会の職員が伊那市西箕輪のみはらしファームに「いな観カード」を設置していました。 カードは持ちやすいサイズのパンフレットで伊那市内の情報を発信しようと伊那市観光協会広報宣伝部会が作ったものです。 制作には伊那市観光協会の会員24店舗が参加していて「味」「観光」「土産」「宿」などのほかに「名所」として高遠城址公園が紹介されています。 また裏面にはQRコードがあり詳しい情報を見ることができるようになっています。 「いな観カード」はみはらしファーム、南アルプス村道の駅のほか桜まつり期間中は高遠城址公園となりのSakuraマーケットに設置されることになっています。

-

高遠城址公園 タカトオコヒガンザクラ開花宣言

伊那市は5日、高遠城址公園のタカトオコヒガンザクラの開花を宣言しました。 去年より3日早い開花宣言となります。 5日正午、市の職員と桜守が園内南側の基準木で桜の開花を確認しました。 一番早く咲く南ゲート付近の桜を基準木としています。 今年は、去年より3日早い開花宣言となりました。 園内にはすでに観光客の姿があり、カメラで撮影するなどして楽しんでいました。 今年の桜まつりでは、新たに三の丸が無料で休憩できるイベント広場となりました。 ローメンやソースかつ丼などご当地グルメが楽しめる「伊那のうまいもん大集合」や、着物の着付けパフォーマンスなどが計画されています。 また、例年同様、園内では篠笛の演奏や、高遠囃子の巡行、さくら茶のサービスなども行われます。 高遠城址公園には、約1500本のタカトオコヒガンザクラが植えられています。 現在は咲き始めで、伊那市では、五分咲きが4月8日、満開は11日、見頃は9日から20日頃までの期間と予想しています。 高遠城址公園では、今夜からライトアップも行われる事になっていて、時間は日没から午後10時までとなっています。

-

伊那公園桜まつりでぼんぼり点灯

伊那市中央の伊那公園の桜まつりに合わせて、1日夜ぼんぼりの点灯式が行われました。 ぼんぼりは、伊那公園桜愛護会の横森 孝心(たかみね)会長のカウントダウンに合わせて、午後6時30分に点灯されました。 伊那公園には、12種類およそ450本の桜が植えられていて、コヒガンザクラは、先月31日に開花しました。 1日夜は、桜の数と同数の450個のぼんぼりが灯されました。 主体となってぼんぼりを設置してきた中央区商工会が解散となったことから、平成13年に区民有志による伊那公園桜愛護会が発足し、毎年、ぼんぼりを設置してきました。 15年目となる今年も、中央区の個人や、伊那商工会議所の竜東地区の加盟企業を中心におよそ200個の提供を受けました。 祝賀会で、桜愛護会の横森会長は、「平安の昔から、桜は日本人の風雅の極致。祭りを盛り上げるために今後も頑張りたい」とあいさつしました。 桜の見ごろは、20日ごろまでだということです。

-

珍味七色弁当 今年も限定150食販売

ザザムシや蜂の子など、伊那谷の珍味を詰め込んだ、珍味七色(なないろ)弁当が今年も販売されます。 ザザムシ、イナゴの佃煮、蜂の子ご飯、シカ肉のから揚げ、クマ肉の味噌和え、イノシシ肉煮に寒ぶなと、伊那谷でとれた珍味が並びます。 その名も、伊那谷名物「珍味七色弁当」。 伊那公園の桜まつりを盛り上げようと、桜愛護会が5年前から販売しています。 2日は伊那商工会館で試食会が開かれました。 この七色弁当は、販売5年目を迎えて定着してきており、県外から弁当を買いに訪れる人もいて、販売開始から1時間以内に売り切れてしまう人気ぶりです。 この伊那谷名物「珍味七色弁当」は、12日に行われる伊那公園の桜まつりで、限定150食1500円で販売されます。 うち50食については、先着順で、伊那市の竜門で予約を受け付けています。

-

新年度スタート KOA入社式

新年度がスタートした1日企業や行政機関で入社式や辞令交付式が行われました。輪町に本社を置く電子部品メーカー・KOA株式会社では入社式が行われました。 今年度は、昨年度より8人多い男性25人、女性17人、合わせて42人が入社しました。 式の中で、花形忠男社長は「仕事では課題と向き合い、自分で考える事を忘れず、チャレンジ精神を持って、成功するまで根気よく取り組んでほしい」と話しました。 向山孝一会長は、「今日からは、社会人として、KOAの社員として、自分が負う責任とは何か、果たさなければいけない義務は何かを身をもって学び、体験してほしい」と挨拶しました。 新入社員は、「人にも環境にも優しい物をつくりたい」「笑顔を忘れず、周りの人に感謝の気持ちを伝えられるよう仕事に取り組みたい」などと、一人ひとり自己紹介しました。 入社した42人は、今後、ビジネスマナーなどの研修をうけ、6月に正社員として登用される予定です。

-

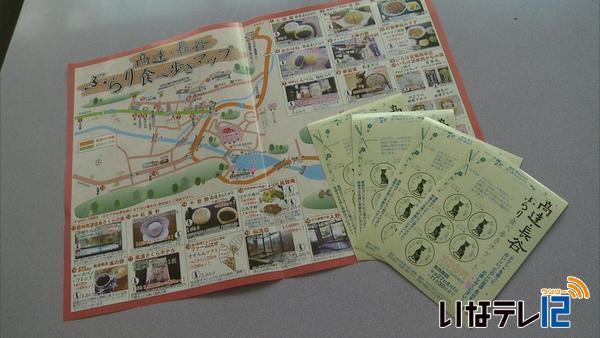

ぶらり食べ歩きチケット 長谷に拡大

観光客の滞在時間を増やそうと去年から伊那市高遠町地域で始まった、ぶらり食べ歩きチケットの使用可能エリアが、今年から長谷地域にも拡大しました。 今年は、高遠町だけでなく長谷地域にも使用可能店舗が拡大し去年より6店舗多い21店舗で使用できるようになりました。 チケットは、5枚のシールがついて1枚500円。シールには、伊那市ゆかりの画家、中村不折の絵が採用されています。 シールのことをぶらりと読んでいて、1ぶらり100円分の買い物ができます。 使用可能店舗では、120円の商品が1ぶらりで購入できるなど、それぞれお得なサービスを受けることができます。 チケットは、4月1日から11月末まで使用でき、伊那市観光協会では「何度も伊那市に訪れてもらいたい」としています。 チケットは、市観光協会、南アルプスビジターセンターなどで購入できます。

-

南箕輪村観光協会 発足

観光振興や交流人口の増加をめざし南箕輪村観光協会が24日発足しました。 設立総会が役場で開かれ約80人が出席しました。 村内のイベントや催しなどはこれまで、村や村商工会、村開発公社などそれぞれの立場で行っていました。 観光協会の設立により、住民、企業、団体が互いに連携する事で「村の魅力」を発信し地域振興に取り組んでいくとしています。 会員は、各種団体や飲食店、企業など118団体となっています。 会長に選ばれた唐木一直村長は「柔軟な発想をもって、交流人口の増加をめざしていきたい」と挨拶しました。 総会では、ホームページの開設やパンフレットの作成等を行う、初年度の事業計画等が承認されました。 またこの他に、5月に開催されるトレイルランニングレース「経ヶ岳バーティカルリミット」の申し込数が報告されました。 経ヶ岳山頂まで登る、ロングコースには定員600人に対し559人が申し込んでいるという事です。

-

トウモロコシ焼酎 初仕込み

伊那の新たな特産品を目指し、伊那市の技術商社「ガストジャパン」と造り酒屋「漆戸醸造」が協力し、地元で収穫したトウモロコシを使った焼酎造りが行われています。 17日は、ガストジャパンの原文嗣(ふみつぐ)社長が漆戸醸造を訪れ、仕込み作業を見学しました。 焼酎の原料となるトウモロコシは、ガストジャパンが開発した害虫がきらう光の波長を出す装置を使い、伊那市西箕輪の畑で無農薬栽培した物です。 ガストジャパンでは、栽培した農産物で新たな特産品づくりをしようと、市内で焼酎の仕込みが行える漆戸醸造に声をかけたという事です。 今回は、収穫したおよそ260キロのうち半分の120キロを使い焼酎を作ります。 この日は前日から煮たトウモロコシと米の粉が混ざった液体を酵母などが入ったタンクに移す、仕込み作業が行われました。 移し終えたタンク内では、数分もすると泡が立ち、発酵が始まっている事が確認できました。 今回仕込んだ焼酎は、来月初めごろ蒸留する予定で、アルコール度数40度の原酒が、約100リットルできる見込みです。 今後は、販売に向けラベルの作成や酒の名称などについて検討していくという事です。

-

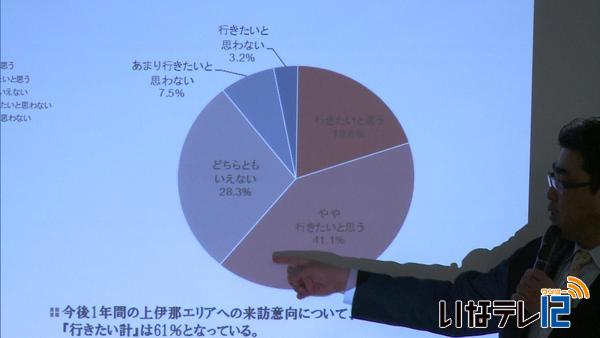

観光についてのアンケート実施 「上伊那を訪れたい」61%

県内外に住む1,000人を対象に上伊那の観光について行ったアンケート調査の結果がまとまりました。 アンケートでは、61%の人が「1年以内に上伊那を訪れたい」と回答しています。 これは上伊那観光連盟が上伊那の観光資源や食に対する認知度・関心度を調査し地域と消費者の間にあるギャップを把握しようと県の元気づくり支援金を活用して初めて行いました。 17日は、アンケートを行った㈱リクルートライフスタイルじゃらんリサーチセンターの服部卓郎さんが結果を市町村関係者らに説明しました。 アンケートは、去年9月10日から13日まで、インターネットを使って20歳以上の男女1,048人に行いました。 アンケートによりますと「1年以内に上伊那に行きたい・やや行きたい」と答えた人は全体の61%だということです。 このうち「行きたい」と回答した中で最も多かったのは20代女性の29.2%でした。 観光資源については「上伊那8市町村全てに温泉施設がある」という項目に対して県外の人の方が関心度が高い結果となりました。 愛知などの中京圏に住む人は食について「そば・名水」の認知度・関心度はともに県内在住者より高い結果となりました。 上伊那観光連盟ではこの結果をもとに旅行専門雑誌「じゃらん」を刊行しました。 今後は「地元の人も県外の人も訪れる仕組みづくりを構築していきたい」としています。

-

「広域ガイドの養成」検討を

観光関係者や商工団体などでつくる上伊那地域おもてなし向上分科会の会合が2月25日伊那市内で開かれ「広域ガイド養成の必要性」や「観光客の安全対策」について意見を交わしました。 分科会には委員会の他に、ボランティアガイドや登山ガイド7人が出席しました。 ボランティアガイド・いーなガイドの会の湯澤敏会長は、「ニーズに応えるためには、市町村単位での案内には限界がある。 広域的なガイドの養成や連携が必要と」話していました。 他の委員からは、「登山に限らず、ハイキングなど山へ行く場合に備え、安産対策の研修も必要になる」などの意見が出されていました。 広域ガイドの設置や養成については、来年度開かれる上伊那地域おもてなしプロジェクト実行委員会で話し合われる事になっています。

-

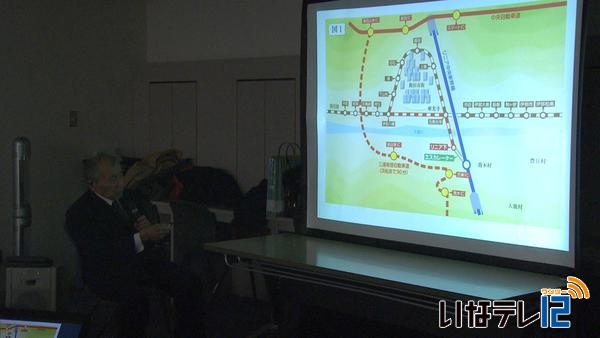

リニア県内駅と経済効果考える

2027年にJR東海が開業を目指すリニア中央新幹線の県内駅の位置と伊那谷への経済効果などについて14日、南箕輪村にある南信病院理事長の近藤廉治さんが伊那市内で話をしました。 飯田市内に設置が予定されている県内駅について近藤さんは「今の場所では、飯田市の市街地は活性化するかもしれないが、東京と名古屋を結ぶ経済圏ができ、さらに人や物が都市部に集中する危険性が高い」と話していました。 伊那谷全体にリニアによる経済効果や地域活性化を図るには「飯田線の伊那市駅から30分以内で行ける場所として、喬木村に県内駅を設置する事が望ましい」と話し「周辺の遊休農地を利用した新たな集落をつくると共に、大学や病院、企業の誘致を図るべき」と話していました。 近藤さんは、近いうちに大学教授や若手農業者等で作る勉強会を立ち上げ、国に対して継続的に要望活動をしていきたいとしています。

-

東日本大震災から4年 3.11の今⑩ 循環の輪復活を

南箕輪村南原の原富男さん。 3月5日、福島県郡山市にある社会福祉法人にんじん舎をめざします。 にんじん舎では、障害者の共同作業所として、会津地鶏を育て、卵をとり、糞は醗酵させ肥料にする循環のサイクルができあがっていました。 しかし、震災による福島第一原発事故により、その鶏糞から放射能が検出されたため、鶏糞は行き場所を失ってしまったのです。 そこで白羽の矢がたったのはチェルノブイリ原発事故で汚染された土壌を浄化するバイオガスの技術でした。 原さんは、去年にんじん舎の鶏舎脇にバイオガスプラントを建設しました。 さらに今回は、そのガスを使って発電させようというのです。 プラントにガス発電を組み込むのは原さんにとってはじめてのチャレンジ。不安もあります。 翌日6日、施設利用者にあたたかく迎えられた原さん。さっそく鶏舎脇のプラントへ向かいます。 ガスのホースを発電機に入れて回します。 ガソリンを切り、ガスに切り替えます。 うまくいきません。 送りこむガスの量を変えながら試行錯誤を繰り返します。 音が変わってきました。 10分以上たっても止まりません。 ライトもついています。 成功です。 バイオガスだけで発電機は動き続けています。 放射能が含まれた鶏糞をプラントに入れることで、ガスと電気を生み、放射能が取り除かれた液肥は、再び畑に帰っていくという循環のサイクルが復活したのです。 伊那のバイオガスとウクライナの技術が今フクシマで稼働し始めています。 放射能に負けずに戦う人たちがフクシマにはいます。

-

東日本大震災から4年 3.11の今⑨ 宮城県石巻市の今

2011年3月11日午後2時46分、マグニチュード9.0、震度6強の大地震が宮城県石巻市を襲いました。 2015年1月末現在、死者は、3,176人、行方不明者は425人となっています。 石巻市の復興政策部復興政策課の岡道夫課長に話を聞きました。 「大津波警報が発令された直後、標高50mの日和山に避難をした。徒歩で避難する人や、車で避難する人でいたるところで渋滞が発生していた。」 一番多くの犠牲者を出したのが、石巻市南浜町と門脇町です。 二つの地区を見渡せる日和山公園(ひよりやまこうえん)、鹿島御児神社(かしまみこじんじゃ)には、毎日犠牲者に手を合わせる人の姿があります。 [震災体験者の話](地元の人) 「津波が陸橋の高さまで来て、陸橋のテッペンに車が2~3台引っかかってそこで一晩過ごした。すその方にいた車は全て流された。取り残された人たちは翌日自衛隊のヘリが来て救出された。」 [岡道夫課長] 「住まいの供給は今年度から平成27年度にかけて一気に加速していける。平成27年8月には市場が完全復旧し再開できる。漁港の水揚げについても、震災前の90%まで回復してきた。」 震災から4年、石巻市は復興に向け、明るい光が見えてきた反面、仮設住宅にはまだ、20,000人を超える人たちが生活しています。 [岡道夫課長] 「「復興頑張って」とメッセージをいただいている。それを励みにこれからもがんばる。」

-

タイの旅行会社関係者が伊那市視察

長野県が進める海外の旅行客を誘客する事業の一環で、9日、伊那市にタイの旅行会社の関係者が訪れ、観光施設を視察しました。 この日は、タイの主要旅行会社の関係者5人が、伊那市を訪れました。 はじめに、長谷黒河内にある民宿・みらい塾を訪れました。 これは、海外からの観光客を誘致しようと、国や県が進める事業の一環です。 積極的に海外からの旅行客を受け入れている場所や、人気の観光スポットを5泊6日で巡るもので、初日の今日は伊那市を訪れました。 みらい塾では、五平餅づくりを体験しました。 おかみの市ノ羽 幸子さんに教わりながら、炊いてつぶしたご飯を串に付けていました。 築100年になる母屋には囲炉裏もあり、味噌をつけて五平餅を焼きました。 焼きあがると早速味わっていました。 タイから来た一行は、9日、伊那スキーリゾートなどを訪れました。 10日以降、松本市や小布施町飯山市など8市町村を訪れ、14日に帰国する予定です。

-

南箕輪村 地方創生でプレミアム商品券

南箕輪村は、政府の地方創生交付金を活用し30%のプレミアが付いた商品券、総額5265万円分を、7月に販売します。 これは、9日開かれた南箕輪村議会全員協議会で報告されました。 地方創生交付金は、政府が自治体に対し交付するもので、南箕輪村には、4258万1000円が交付されます。 このうち、交付金でプレミアム分の1032万円分を補い、プレミアム率30%の商品券を、総額5265万円分販売するとしています。 500円26枚つづり1万円を3440セット、500円13枚つづり5千円を1220セット用意し、7月中に販売する予定です。 また、交付金638万円を活用し、低所得者向けに、1人3千円分の商品サービス券を配布するとしています。 そのほか、ITを活用して高齢者や障害者の生活を、上水道の利用状況から見守るシステムの導入に、交付金1287万円ほどを事業の一部に充てるとしています。

-

商機拡大へ 中央アルプスビジネスフェア

上伊那を中心とした企業が商機拡大を図る中央アルプスビジネスフェアが5日伊那市の伊那勤労者福祉センターで開かれ、会場では商談や製品のPRが行われていました。 ビジネスフェアは上伊那の経済団体などでつくる実行委員会が開いたもので県内外から129の企業や団体が出展しました。 上伊那の産業の情報発信や商談の場にしようと開かれていて今回で4回目です。 県外からも13社が出展していて会場では商談や商品の説明が行われていました。 地元と県外企業合同による次世代産業展示コーナーでは水素と酸素の科学反応により電気をおこす燃料電池が紹介されていました。 また県外から出展した企業は上伊那でのビジネス展開に期待していました。 実行委員会では「ビジネスフェアは開催するだけではなく中身のあるものにしなければならない。ビジネスチャンスを広げ出荷高のアップにつなげていきたい。」と話していました。 また今後の展開としてキャラバン隊を組んで他の地域に出向き製品を売り込んでいくことも考えたいとしています。 中央アルプスビジネスフェアはあすも伊那勤労者福祉センターで開かれ新卒者向けの企業説明会などが予定されています。

-

大芝 営農型太陽光発電計画「許可」

南箕輪村農業委員会は、大芝で計画されている営農型太陽光発電施設建設に伴う農地転用について「許可」しました。 施設が完成すれば、発電出力は1750キロワットで、営農型としては、県内最大規模となります。 4日は、村民センターで農業委員会の総会が開かれ、大芝で計画されているソーラーシェアリング営農型太陽光発電施設計画について審議が行われました。 計画は、およそ2万平方メートルの農地に、太陽光パネル5千枚を設置し、発電出力は1750キロワットです。農地の一部を転用し、太陽光パネルを載せる支柱を建て、パネルの下では、朝鮮人参を栽培するものです。 村農業委員会は、去年の4月からこれまでに3回、不許可としました。 地主は前回の申請より耕作面積を増やし、朝鮮人参の収穫量を上げる事で、農地として機能を維持するよう計画を変更しました。 委員からは、「朝鮮人参栽培はこの地域で例が少なく、収穫まで数年かかる、農業が適正に行われているか、検査する為にも必要に応じ書類を提出してほしい」などの意見が出されていました。 会長などを除く採決の結果「賛成12」「反対1」で一時転用転用について「許可」となりました。 地権者の一人、武村潔さんは「許可がおりうれしい。太陽光発電ばかり注目されるが、パネルの下の農業にしっかりと取り組んでいきたい」と話し、事業者のサンライズ社長の関野一義さんは「村のと協力し、朝鮮人参の特産化にも取り組んでいきたい」と話していました 許可の知らせを受けた唐木一直村長は「農水省が一定の基準を満たせば、すべての農地で営農型太陽光発電がおこなえる現行の制度については問題があるのでは」と疑問を呈していました。

-

NEC長野閉鎖で波紋広がる

2月27日に発表のあった、伊那市のNEC長野の閉鎖は、地域に波紋を広げています。 2日に開かれた市議会全員協議会で白鳥孝市長はNEC長野の閉鎖の発表に「驚いた」と話し、「今後空き工場にならないようにNEC幹部と話を進め、企業誘致に積極的に取り組みたい」と話ました。 NECは、車載機器などを開発・生産している、伊那市のNEC長野、(長野日本電気株式会社)の機能を、平成28年度末までに東京の、NECプラットフォームズ株式会社に移管すると2月27日に発表しました。 NECは、平成26年7月にハードウェア開発・生産子会社4社を統合して、NECプラットフォームズを発足。ものづくりの顧客価値創造に向けたグローバル情報体制の拡充を進めているとしています。 NEC長野の閉鎖は、こうした取り組みの一環で、各拠点が強みを有する、ものづくり技術を融合すると共に集中投資を行うことで、グローバル競争力のある製品の創出を図るとしています。 NEC長野は、190人の従業員は、削減しない考えで、平成28年度末までに、NECプラットフォームズの各事業所に移すとしています。 家庭や諸事情などで異動が困難な人については、今後労働組合と話し合いを行い、早期退職も受け入れていくということです。 伊那市では、当面動きを見守る考えですが、ハローワークと連携して、従業員の雇用先の確保につとめていきたいとしています。

-

2月26日は「つつむ」 餃子の日感謝デー

伊那市内の飲食店で作る伊那餃子会は、「つつむ」のごろ合わせで、2月26日を餃子の日感謝デーとしています。 26日はベルシャイン伊那店で伊那餃子まつりが行われました。 店舗の外にブースが設けられ、伊那餃子会に加盟する5つの飲食店の餃子が提供されました。 各店では普段300円から800円で販売されていますが、今日は1人前250円の特別価格です。 伊那餃子まつりは、伊那餃子を知ってもらおうと伊那餃子会が行ったもので、今年で3回目です。 26日は、信州プロレスリング代表のグレート☆無茶さんとコラボレーションした「無茶餃子」が限定100食で販売されました。 無茶餃子には、グレート無茶さんがリクエストした食材、納豆・キムチ・山芋などが入っていて、スタミナたっぷりだということです。 イベントにはグレート無茶さんも登場し、会場を盛り上げていました。 無茶餃子は今後も、伊那市西町のはなきゅうで提供されます。 まつりでは餃子およそ5,000個が用意され、訪れた人が買い求めていました。

-

伊那市商工業振興条例・規則改正 答申

伊那市から商工業振興条例と規則の改正について諮問を受けていた伊那市商工業振興審議会は20日、改正を認めると答申しました。 この日は、市商工業振興審議会の中村和之会長らが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に答申しました。 白鳥市長は、伊那市が合併した平成18年3月31日から施行していた伊那市商工業振興条例と規則の改正について審議会に諮問していました。 諮問では、基本方針などを定め行政の責務等を明らかにした上で、補助金・便宜供与・融資あっせん等を商工業振興規則で定めるとしています。 中村会長は、「社会情勢や地域情勢に合わせて要望が出た場合は随時審議していきたい」と話しました。

-

箕輪町商工会 職員に新事業プレゼン

箕輪町商工会は、地域社会の維持発展に向けた、経済活動活性化のための新事業開発について23日、箕輪町の職員にプレゼンテーションを行いました。 これは、箕輪町商工会が開いたもので、箕輪町の職員11人が参加し、町に提案しました。 プレゼンテーションでは、陶芸を通して、箕輪町の歴史に触れる体験型事業が紹介されました。 この提案は、下古田にある、小学館のコロコロコミック初代編集長の千葉和治さんの別荘を利用するものです。 町内から出土した土器や、文化を学びながら、千葉さんの別荘にある本格的な窯で陶芸を行うというものです。 出席した職員からは、「思いつかなかった、その場所は箕輪町の中でも景観に優れた場所で楽しみになってきた」と話していました。 箕輪町の白鳥政徳町長は、「今後も民間のみなさんから知恵を出していただき、箕輪町をブランド化できるよう努力する」としています。

-

さくら祭 イベントで伊那市をPR

伊那市は、今年の高遠城址公園さくら祭に合わせて、初めて三の丸広場を設け、イベントを行います。 20日は、高遠町総合福祉センターでさくら祭対策打ち合わせ会議が開かれました。 それによりますと、今年のさくら祭期間中に、三の丸に広場を設け、客の入り込みのピークが予想される週末を主にイベントを行う予定です。 4月17日・18日は、ローメン・ソースかつ丼・伊那餃子などご当地グルメをPRするイベントを行います。 これまで、各飲食店の出店販売は行われていましたが、PRに力を入れようと今回初めてイベントが企画されました。 その他にも市内の高校生と一緒に抹茶体験をするイベントや、着物のパフォーマンスショー、プロカメラマンによる写真教室が開かれる予定です。 去年、高遠城址公園のさくら祭期間中の入園者数は23万1,559人で、東日本大震災発生の翌年から3年連続で増加となりました。 イベントを主催する伊那市観光協会では「多くの人に楽しんでもらい、また違う季節にも足を運んでもらえるよう伊那市のPRに繋げたい」としています。 高遠城址公園の公園開きは4月1日を予定していて、入園有料期間は咲き始めから咲き終わりまでとなっています。

-

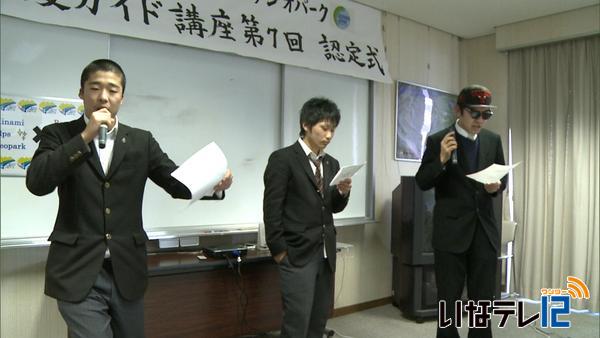

高遠高校ジオガイド ラップ披露

ジオパークガイドに認定された伊那市の高遠高校の生徒らが、ジオパーク・伊那市を題材にしたラップを、19日披露しました。 ラップを披露したのは、去年10月に東京で開かれた高校生ラップ選手権で優勝した羽柴 教生さん。向山翔さん。歌詞を主に手掛けた小澤 和浩教諭の3人です。 羽柴さんが、ラップで全国1位になったことを受けて市の職員が歌の制作を依頼しました。 題名は「そうだ、ジオパークに行こう」です。 19日は、去年5月から7回にわたり開かれてきたジオパークガイド講座の最終日で、一般3人と、高遠高校3年の生徒6人が、ガイドになったことを想定して発表しました。ラップはその一環で披露されました。 発表のあとは、白鳥孝伊那市長から、認定証が手渡されました。 高遠高校は、「地域の科学」というコースを選択した生徒の有志がジオパークガイドの認定を目指して活動してきました。 ラップを披露した羽柴さんは、プロを目指して上京し活動をするということですが、いずれは地元に戻りたいと話していました。

-

岡谷の片桐さんの作品が推薦

箕輪町観光協会フォトコンテスト審査会が16日町役場で開かれ、岡谷市の片桐利秀さんの作品が最優秀賞にあたる推薦に選ばれました。 片桐さんの作品「権現桜に寄りそう北斗七星」です。 箕輪町中曽根の樹齢千年といわれるエドヒガンザクラのバックで北斗七星の輝く様子が写しだされています。 フォトコンテストには町内外56人から173点の応募がありその中から選ばれました。 この作品は町観光協会がPRのため活用していくことにしています。

-

鳥インフルエンザ発生した場合の対応考える研修会

鳥インフルエンザが発生した場合の対応をJA職員や養鶏農家に知ってもらうための研修会が13日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 研修会には、JA上伊那の職員や養鶏農家などおよそ30人が参加しました。 研修会は、鳥インフルエンザが上伊那管内で発生した場合の対応について知ってもらおうと開かれました。 講師は、伊那家畜保健衛生所の小澤尚さんが務めました。 現在、JA上伊那管内で5千羽以上の鳥を飼っている農家は4軒で、県内で3番目に多いということです。 鳥インフルエンザは、この冬宮崎県や岡山県など5つの農家で発生していて殺処分が行われました。 鳥インフルエンザに感染していると判断された農場は、24時間以内に鳥を殺処分し、72時間以内に埋めなければいけないとされています。 小澤さんは「殺処分や埋める作業、消毒作業には多くの人員が必要。JAでもシミュレーションを行うなど、万が一の時に早急な対応ができるようにお願いしたい」と話しました。 JA上伊那では今後、万が一の場合家畜保健衛生所や市町村などと連携し、対応したいということです。

-

南箕輪国保税引き上げへ

南箕輪村国民健康保険運営協議会は、村側から諮問された国保税改定に関する検討結果をまとめ13日に唐木一直村長に答申しました。 4年ぶりの改定で、現行と比較して10.32%引き上げる内容です。 村側の試算によると、平成27年度の国保特別会計は、医療費の増加により約6,800万円の赤字を想定。引き上げにより一般会計からの補てん分は、4千万円に緩和されます。 答申は、医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分をすべて引き上げる内容です。 40歳から65歳未満合計で、所得割を9.4%、資産割を33.25%、均等割を3万5,000円、平均割を3万1,800円とします。 掘正秋会長は、「今後ますます増加が予測される医療費抑制のため、保健指導の強化、健康管理意識向上につながる啓発活動の更なる推進を図ってほしい。」と答申しました。 村は、答申内容を尊重し、3月定例村議会に関連議案を提出することにしています。

-

リニア見据え将来ビジョン策定

伊那商工会議所は、リニア時代に向けた地域集客力の創造を柱とした将来ビジョンを策定し、13日発表しました。 川上健夫会頭と、将来ビジョン特別委員会の委員長で八十二銀行伊那支店長の酒井光一さんらが伊那商工会館で発表しました。 平成26年度から28年度までの第26期、3年間のビジョンを示したもので、リニア時代に向けた地域集客力の創造を核としています。 重点的に取り組むのは、地域力の向上や地域資源を活用した観光振興・魅力づくりなどをあげています。 具体的には、街中音楽祭の実施や林業資源を活用した新エネルギーに関わる観光産業の創出、入笠山や鹿嶺高原を中心に魅力ある観光コースの調査研究です。 去年2月に将来ビジョン特別委員会を発足させ、様々な業種の代表から意見を聞くなどして検討を進めてきました。 川上健夫会頭は、「リニア中央新幹線が12年後に東京~名古屋間が開業することで、大きな時代の転換を迎え、新たな人の流れが生まれる」と話し、この将来ビジョンに沿った商工会議所運営を目指したいとしています。 この将来ビジョンは、3月の総会で正式に決定され、27年度から具現化されていく予定です。

-

完全地産「プチトマトコマ」完成

伊那市内の製造業などで作るご当地お土産プロジェクトでは、宮田村でばねなどを製造しているメーカー・タカノが企画したコマ「完全地産プチトマトコマ」を14日に発売します。 こちらが完全地産商品第5弾として新たに開発されたコマ「プチトマトコマ」です。 アルミ製で軽く、だれが回しても3分ほど長く回り続けるのが特徴です。 タカノ㈱が事業の一つとして栽培しているプチトマトがモデルになっています。 14日は、発売の記者会見が伊那商工会館で開かれ、ご当地お土産プロジェクトのメンバーと、タカノの社員が、商品について説明しました。 タカノでは、3年前から伊那市社会福祉協議会の福祉施設の通所者にトマトの収穫を委託しています。 そうしたことが縁となり、去年12月から、トマトの形をしたコマの開発に取り組んできました。 重心の位置や回転数などを決める企画はタカノが主に行い、ご当地お土産プロジェクトのメンバーが製造しています。 組み立ては、メンバーの一員である伊那市社会福祉協議会で行っています。 ご当地お土産プロジェクトでは、トマトの形を取り入れることで、伊那谷のものづくりと農産物をPRする土産にしたいとしています。 プチトマトコマは、14日から販売を開始する予定で、伊那市役所や伊那商工会館、市内のお土産販売店のほか、お土産プロジェクトのホームページでも購入することができます。

-

高遠の魅力 ウィキペディアで情報発信

伊那図書館と高遠町図書館などでつくる高遠ぶらり制作委員会はウィキペディアを活用した地域情報の発信に取り組んでいます。 25日は会員や一般住民およそ30人が伊那市高遠町の進徳館などでウィキペディアに掲載するための写真撮影や情報収集にあたっていました。 高遠ぶらりは地域の歴史や文化、観光などの情報をデジタル化したアプリで、アイパッドなどで見ることができます。 この情報をより多くの人に見てもらおうと委員会ではウィキペディアに掲載することにしました。 写真の撮影がおわると委員らは高遠町図書館で掲載する進徳館、高遠そば、高遠石工に関する情報集めていました。 ウィキペディアに掲載した情報は高遠ぶらりにも反映されるということで委員会では地域の歴史や文化をより多くの人に発信するオープンデータ化を進めていきたいとしています。

-

地元企業への就職を支援

上伊那の経済団体や行政機関などでつくる上伊那地域若者人材確保連携協議会が26日発足しました。 協議会では若者の地元企業への就職を支援し地域産業の発展につなげる考えです。 26日はハローワーク伊那で設立総会が開かれました。 協議会は県外の大学に進学した学生の地元企業への就職支援などを目的としています。 経済団体や行政機関など13団体で構成されていて会長には伊那職業安定協会長の大槻茂光さんが選ばれました。 ハローワーク伊那によりますと地域の合同就職ガイダンスの来場学生数は平成23年の563人を境に年々減少し平成26年には311人とピーク時の4割以上も減少しているということです。 また平成25年の県内高校卒業者のうち83.6%が県外の大学に進学していて全国で最も高い割合となっています。 上伊那地域で進学校と呼ばれる高校では新卒者のおよそ1割しか県内大学に進学していないということです。 出席者からは「地元の高校教諭や経営者にも参加してもらい協議を進めていく必要がある。」といった意見が出されていました。 協議会では来年度事業として、県の首都圏情報発信拠点、銀座NAGANOでの上伊那地区企業説明会開催を計画しています。 またいなっせで企業説明会を開催する場合は新宿発無料就活応援バスを運行することにしています。 ほかには首都圏の理工系大学就職担当者を上伊那に招き企業の視察や情報交換を行うことにしていて事業費はおよそ230万円となっています。

51/(月)