-

長野県社会福祉大会

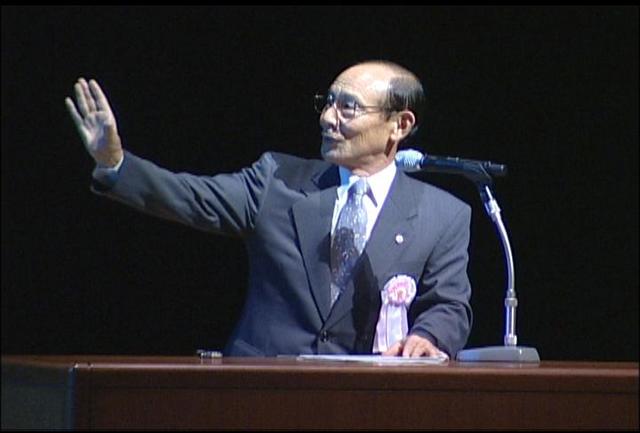

第58回長野県社会福祉大会が9日、伊那市の伊那文化会館で開かれた。

この日は県内各市町村から約1,000人が集まり「誰もが自分らしく、そして共に支え合える地域づくり」をテーマに開催した。

大会は、お互いの認識を高めながら今後の社会福祉のあり方について考えるきっかけにしてもらおうと県社会福祉協議会などが毎年開いている。

村井仁知事は「今後高齢化が進んでいく中で、住民同士の支え合いはさらに必要になっていく。福祉団体のみなさんのサポートが重要」とあいさつした。

大会では福祉活動を行う2組が事例発表し、そのうち伊那市の美篶社会福祉協議会の後藤郁会長は「「お互い様」の地域づくりを目指して」と題して発表した。

美篶社会福祉協議会では、災害時住民支え合いマップの作成や、住民ボランティアによる福祉移送サービスなど住民が積極的に福祉活動に参加している。

また地区社協をさらに細分化した地域社協が12団体あり、それぞれが高齢者支援やイベントの開催などの活動をしている。

後藤さんは「いざという時に頼れるのは隣人。近所同士で助け合える社会をつくっていきたい」と話していた。 -

上伊那地区賛助会がタオルなど寄付

お年寄りのボランティアグループ等で作る、上伊那地区賛助会は、31日、自宅で集めた、タオルやペットボトルのフタ等を伊那市社会福祉協議会に寄付した。

31日は、上伊那地区賛助会の唐澤 定(さだ)会長らが、タオルやペットボトルの蓋などを、伊那市社会福祉協会の唐澤正利事務局長に手渡した。

賛助会では、無理なく継続して行えるボランティア活動に取り組んでいて、古切手やプルタブ、ペットボトルのフタ集めの他、小学校や公園の清掃等をしている。

社協では、寄付されたこれらの物の一部を福祉団体に贈る他、活動費に充てていくという。 -

第3回ふれあい広場

伊那市の福祉の祭典、第3回ふれあい広場が30日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれた。

市内の各種団体62団体と介助や送迎、バザーの手伝いをするボランティアなど15団体の77団体が参加し、ステージ発表や作品の販売などを通して交流した。

好天に恵まれ、昼ごろになると会場は多くの人たちで賑わっていた。

感謝の気持ちを参加者が一枚一枚色紙に書いてはり、社協のイメージキャラクター「あいなちゃん」を完成させる催しや足湯コーナーが今年初めて設置された。

ステージでは、参加団体による歌や踊りの発表のほか、バルーンアートで活躍しているゴンベエワールドや社会人のお笑いプロレスごっこ団体、信州プロレスも出演し、会場を盛り上げていた。

実行委員長の出沢有希子さんは、「福祉を仕事にしている人やお年寄りと暮らしている人にとって、福祉は身近だが、そうでない人にも交流を通して考えてもらえるきっかけになれば」と話していた。 -

いーな元気応援セミナー始まる

介護保険制度の対象になる65歳を迎える人に、制度に関する知識を深めてもらうセミナーが26日、伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれた。

この日は伊那市内に住み、今月65歳になる人たちが集まり、介護保険制度の概要などの説明を受けた。

セミナーは、伊那市が初めて企画した。

介護保険制度は、介護を必要とする高齢者や障害者などが、適切な福祉サービスを受けるための制度で、65歳以上はすべての人が適応の対象となる。

セミナーでは、これまで給料などから天引きされていた介護保険料を、65歳からは自分で納めに行かなければならないことなどの説明があった。

また、健康相談の時間もあり、訪れた人たちは血圧検査などを受けながら、現在気にかかっていることを保健師に相談していた。

セミナーは今後、その月に65歳になる人を対象に毎月開かれる予定。 -

貴重な猛禽類「ハチクマ」を放鳥

箕輪町の箕輪西小学校で21日、ケガから回復した鷹の仲間、ハチクマが自然に帰された。

21日は、県野生鳥獣救護ボランティアで、ハチクマの治療にあたっていた小口泰人さんが箕輪西小を訪れ、子供たちに、その生態等について説明した。

保護されたハチクマは、全長57センチの若鳥で、今月6日、松島駅近くの民家で動けなくなっている所を発見された。

その後、連絡を受けた県が小口さんに依頼し、治療を行ってきた。

小口さんによるとハチクマは、蜂の幼虫を主食としクマタカに姿が似ていることから、その名が付けられたという。

ハチクマは、長野県においては確認されることが殆どなく、国の定めるレッドデータの中では、絶滅の恐れのある野生生物絶滅危惧II類に指定されている。

子ども達は、ハチクマが自然に帰されると、手をふりながら見送っていた。 -

市消防団河南分団の初の防災イベント

伊那市消防団の河南(かなみ)分団は、地域の将来を担う子どもたちに、消防団について理解を深めてもらうおうと防災イベントを、9日行った。

9日は、伊那市高遠町のほりでいドーム前のグラウンドでイベントが行われた。

イベントには、100人ほどの地区住民が訪れ、消防団活動に理解を深めた。

河南分団は勝間・小原・上山田、下山田地区を担当していて、64人の団員が活動している。

消防団では、地域社会の意識の変化などにより、人員を確保することが困難になっていて、子どもの頃から消防団活動に興味を持ってもらいたいと、河南分団が初めて開いた。

放水体験では、子ども達が列を作り、次々に的を倒していた。子供達は「楽しかった」「ホースが重かったけれど、的が倒れてうれしかった」などと話していた。

河南分団では、今後も、このようなイベントを通して、消防団活動をPRしていきたいとしている。 -

ナロジチ現地報告会

23年前旧ソ連でおこったチェルノブイリ原発事故により放射能で汚染された地域の復興活動に取り組んでいる団体が2日、伊那市西箕輪のロッジ吹上で現地報告会を開いた。

報告会を開いたのは、原発事故の現場から近いナロジチ地区で復興活動に取り組んでいる、チェルノブイリ救援中部伊那谷菜の花楽舎で、会場には住民およそ20人が集まった。

話をしたのは、救援中部と共に、ナロジチで活動しているウクライナの大学のディードゥフ准教授。

ナロジチでは放射能で汚染された土地で作った作物を食べることで被害にあうという悪循環が続いている。

この地域は貧しい人が多いということで、違う土地に移住することも簡単ではないという。

救援中部では菜の花が成長する際、放射能を吸収する性質に注目し、3年前からこの地域に菜の花を植えている。

これにより土壌が浄化され、さらに菜の花から採れるバイオディーゼル燃料により経済効果にも期待している。

燃料を精製するバイオガスプラントも建設されたことからディードゥフ准教授と救援中部では今後ナロジチの住民の協力を得て本格的な稼働に入るという。 -

伊那東小の児童がカワニナを放流

ホタルのエサとなるカワニナの養殖に取り組んでいる、伊那東小学校の児童が2日、伊那市御園の思沢川でカワニナを放流した。

2日は伊那東小学校の児童3人と養殖の指導にあたっている野口輝雄教諭がホタルの名所、思沢川でカワニナを放流した。

児童らは学校でカワニナの養殖をおこなっていて、育ったものを希望者に提供している。

今回希望者を募ったところ、全県から40以上の申しこみがあり、この日は市内4ヶ所をまわった。

提供を受けた思沢川に蛍を育てる会では、「カワニナを育てるのは大変なこと。子どもたちの好意をうれしく思います。」と話していた。

野口教諭と児童らはカワニナの養殖とその提供により、ホタルの舞う地域を増やしていきたいと話している。 -

【カメラリポート】 がん経験者の会「ひだまり・はーと」

「ハッピーバースデーひだまり・はーと・・・」会場には、メンバーの歌声が響いていた。

7月5日は、上伊那地域のがんを経験した人やその友人、家族などでつくる会、ひだまり・はーとが発足した記念日。

4日には、南箕輪村で会合が開かれ、みんなでひだまり・はーとの誕生1周年を祝った。

会を立ち上げたのは、がんを経験した向井智子さん、向井さんの幼馴染で親友の唐澤かつ美さん、そして、宮下治美さんの3人。

代表の向井さんは、次のように話す。

「宮下さんとはずっと、辛い思いをしてどこにも話せない人達が集まる会を作れたらいいね、と話してきたんですが、その私達の思いに、私の幼馴染で親友である唐沢さんが賛同してくれて、3人で『ひだまり・はーと』という会を作ろうということを決めて、1年前にスタートしました」

向井さんと宮下さんの出会いから始まったがん経験者の会、ひだまり・はーと。

宮下さんは、今年3月、5年の闘病生活の末、亡くなった。40歳だった。

ひだまりはーと1周年を祝う席には、宮下さんの笑顔が描かれたケーキが用意されていた。 -

特別養護老人ホーム「さくらの里」夏祭り

伊那市高遠町の特別養護老人ホーム「さくらの里」で、26日、夏祭りが行われた。

夏まつりは、利用者とその家族に楽しんでもらうとともに、地域に開かれた施設を目指し行っている。

毎年、地域の住民や高遠中学校の生徒がボランティアとして祭りを支えていて、高遠中学校からは、福祉委員会のメンバーなど17人が参加し、今年の祭の運営を手伝った。

参加したある生徒は、「普段はあまり接する機会がないが、こういう機会を通して、お年寄りと交流するのは楽しい」と話していた。 -

村民ゴルフ大会チャリティー寄付

今月12日に行われた南箕輪村民ゴルフ大会のチャリティー募金が16日、村社会福祉協議会に寄付された。

ゴルフ大会大会長の唐木一直村長が社会福祉協議会の堀深志会長に寄付金を手渡した。

ゴルフ大会は12日に信州伊那国際ゴルフクラブの白樺コースで行われ、180人が参加した。

地域福祉のために役立てようとチャリティーホールを1カ所設けて募金箱を置き、参加者が善意を寄せた。

集まった寄付金は8万3千円。

社会福祉協議会の堀会長は、「福祉のために使わせていただく」と感謝していた。 -

観光ボラガイド養成講座

伊那市観光ボランティアガイドの養成講座が14日に開かれ、市内の花の名所を見学した。

14日は観光ボランティアガイドのメンバー56人が、市内の花の名所4カ所を見学した。

このうち、西春近のかんてんぱぱガーデンでは山野草園を散策し、どのような花が咲いているかを学んだ。

伊那市観光ボランティアガイドは、一般の市民がおもてなしの心で観光客を案内しようと、今年1月から始まった。年13回の講座を通して、観光スポットや名物、歴史など幅広い知識を身につけている。

かんてんぱぱガーデンでは、山ゆりや、湿地帯に咲く多年草ニッコウキスゲなどが咲いていて、メンバーはそれらを見つけ観察していた。

次回の講座は、8月に南アルプス林道で行われる予定。 -

園児がお年寄りと交流

伊那市東春近公民館の高齢者学級のメンバーは14日、地域の保育園児と、手遊びなどを通して交流した。

14日は、高齢者学級のメンバー24人が東春近中央保育園を訪れ、年長園児と交流した。

園児と高齢者の交流は、お互い顔見知りになることで地域の子どもを地域で育てていこうと、3年前から行われている。

14日は、園児が歌を披露した後、2人一組になって手遊びをした。

東春近公民館の久保村 清一館長は「子供と一緒に遊ぶと元気がもらえるので、メンバーも毎回楽しみに参加しています」と話していた。

東春近中央保育園では、核家族化が進み、お年寄りと生活している園児も少なくなってきていて、世代を超えた交流の機会を大事にしているという。

次回は、9月に、保育園でミニ運動会を開き交流する予定。 -

伊那市保健委員がエコキャップ運動

伊那市保健委員連合会は、発展途上国の子供達にワクチンを贈ろうと、ペットボトルのふたを集めるエコキャップ運動を行っている。

保健委員連合会のメンバーが8日、エコキャップの回収、運搬を行っている伊那市の介護センター花岡にエコキャップを届けた。

同連合会では、誰でも簡単にできて、みんなの役にたてることをしようと、今年6月からペットボトルのキャップを集めている。

1カ月間、委員が家庭や地域に呼びかけ、39.5キロ、約1万5800個が集まった。

エコキャップは、800個で1人分のポリオワクチンになるということで、今回集めた分で19人分のワクチンをインドやナイジェリアなどの発展途上国に贈ることができる。

小林恵子会長は、「エコキャップを集めることで、地域の人との交流の輪を広げていきたい」と話していた。

保健委員連合会では、今年10月の健康まつりを目標にさらに多くのキャップを集める計画で、「家庭で集めているキャップがあれば、地域の保健委員に声をかけてほしい」と協力を呼びかけている。 -

化粧品会社が高遠の桜に10万円寄付

横浜市に本社を置く化粧品会社「ボゥ・ベル・サンテ化粧品」は、高遠城址公園の桜の整備になどに活用して欲しいと、3日、伊那市に10万円を寄付した。

3日は、ボゥベルサンテ化粧品の和田京子代表取締役ら2人が市役所を訪れ、小坂樫男市長に10万円を手渡した。

この会社では、設立当初から、18年にわたり、各地の環境保護活動を支援する寄付を行っている。

今年は、和田代表が4月に高遠を訪れた際、桜に感動したという事で、伊那市に寄付することにしたという。

和田代表は、「本当にすばらしい桜のために役立てて欲しい」と話した。

小坂市長は感謝するとともに、「今度は夜桜を是非見て欲しい」とPRしていた。 -

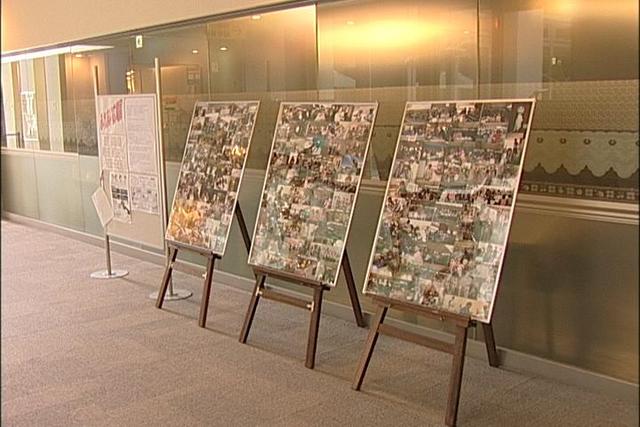

ふれあい広場の展示

伊那市の福祉まちづくりセンターで毎年開催されている「ふれあい広場」の写真展が、伊那中央病院の1階レストラン前で開かれている。

ふれあい広場への理解を深めてもらい、より多くの人の参加を促す目的で、約150枚の写真を展示している。

ふれあい広場実行委員長の平沢正貴さんは、「イベントを楽しむ多くの参加者の笑顔を見てもらいたい」と話していた。

ふれあい広場写真展は10日まで。 -

伊那市「高齢者イーナプラン」第4期検討

伊那市の第4期老人福祉計画・介護保険計画「高齢者イーナプラン」について検討する高齢者施策推進協議会が2日、市役所であった。

市では、介護保険制度が導入された平成12年から、高齢者イーナプランを3年度ごとに策定していて、本年度から平成23年度までの第4期のプランを検討する委員がこの日委嘱された。

会長には、伊那市医師会の中畑英樹さんが選任された。

中畑さんは、「高齢者が住みやすい伊那市を構築していきたい」とあいさつした。

協議会の中では、新たに市内に認知症専門の生活介助施設が建設される計画が示された。

施設は伊那市高遠町勝間の特別養護老人ホームさくらの里に併設されるもので18人入所することができる。

同施設は、11月着工、来年4月完成予定。 -

箕輪町のふれ愛センターで利用者懇談会

開所から半年を迎えた箕輪町のボランティア拠点施設みのわふれ愛センターで19日夜、初めての利用者懇談会があった。

懇談会は、開所から半年が経ち、利用者の意見や感想を聞こうと初めて開いたもので、利用者や施設運営委員など8人が参加した。

同センターは、地域のボランティア施設として多くの人たちに気軽に交流してもらう目的で設置された。半年で176団体、延べ2100人が利用している。

気軽に立ち寄って交流できるほか、料理や歌の練習などといったグループ活動にも利用されている。

参加者からは「気軽に使える」「広くて使いやすい」といった意見のほか、「もっと多くの人と交流したい」「中学生にも気軽に寄ってもらいたい」などの要望も出された。

あるスタッフは「これをきっかけに利用者が自主的に交流するような施設になってほしい」と話していた。 -

南箕輪村長と母親が座談会

南箕輪村の唐木一直村長と子育て中の母親らの座談会が19日、すくすくはうすで開かれ、母親らから「概ね村の子育て支援に満足している」っとの声が出された。

座談会は、子育て支援に力を入れている唐木村長が、直接生の声聞き子育て支援策に生かしていこうと、3年前から行っている。

会場のすくすくはうすには9組の親子が集まり、唐木村長と懇談した。

母親からは、「すくすはうすなど子育て支援施設が充実している」「村の保育料は他の地域に比べ安い」「大芝高原など子どもを遊ばせる環境が整っている」など、政策を評価する声が出ていた。

母親らは、「今後も子育て支援に力を入れたこの体制を維持してほしい」と要望した。

唐木村長は「現在の水準を下回らないよう維持すると共に、個別相談など精神的な支援に力を入れていきたい」と答えた。 -

南箕輪村で無償福祉移送サービス開始

南箕輪村は1日、高齢者や障害者を対象とした無償の福祉移送サービスを開始した。

同サービスは、昼間交通手段のない村内の高齢者や障害者の買い物や通院、公共施設への移動に活用してもらうことを目的としている。

初日のこの日は2件の予約があり、村から事業の委託を受けている南箕輪村社会福祉協議会のメンバーが利用者宅を訪れた。

このうち、中央病院への通院に同サービスを活用した利用者は「サービスはありがたいが、登録や予約などの手続きが面倒」と話していた。

移送車両の運行は平日の昼間で、役場への事前登録と村社協への予約が必要。

村では「現在は20人が登録している。今後も多くの人に利用してもらえるよう周知の徹底を図っていきたい」としている。 -

松島美容室がボランティア

箕輪町松島の松島美容室は25日、伊那養護学校の児童、生徒のヘアカットをボランティアで行った。

松島美容室は伊那市や駒ヶ根市を含め全部で5つの店舗を経営している。

その5店舗のスタッフ40人全員が伊那養護学校を訪れた。

松島美容室では、何か地域の役に立ちたいと4年前から年に一度ボランティアで同校を訪れている。

障害のある子どもは、美容室で長時間座っているのが難しくなかなか外で髪を切る機会がないため、保護者にも好評で年々希望者も増えているという。

松島美容室の関重春社長は、「こうした経験を通して、技術はもちろん、心の面でも人に喜んでもらえるヘアカットを目指したい」と話していた。 -

上伊那医療生協SOSネットワーク

企業の雇用維持と自治体の住民支援を求める

不況の影響で生活に困窮する在住ブラジル人などを支援する上伊那医療生協SOSネットワークは21日、記者会見を開き、企業の雇用維持と自治体による住民支援を求める声明を発表した。

SOSネットワークは、上伊那医療生協が今年1月下旬に立ち上げ、食料品などの支援物資の配給や相談に取り組んできた。

会見では、相談の中から「働きたくても仕事が全くない」、「医療費が払えないため病気になっても受診できない」など、生活に困窮している実態が報告された。

会見にはSOSネットワークメンバーのブラジル人も出席した。メンバーは、「仕事がなくて、アパートの家賃も払えない。買い物もできない。子どもも学校に行けない」と話していた。

SOSネットワークは、声明で▽企業は社会的な責任を果たすこと▽自治体は支援のためのPRと支援組織の運営に取り組むこと竏窒ネどを挙げている。

SOSネットワーク事務局長の水野耕介さんは、「困難な時こそ人の命が本当に大切にされる社会を目指していくべき」として、理解を求めた。 -

ケアセンターふれあい広場開所式

箕輪町木下にある介護予防拠点施設「ふれあいの里」の敷地内に、交流や研修などを行うふれあい広場が完成した。

開所式が17日行われ、約40人が完成を祝った。

ふれあい広場は、介護予防拠点施設を経営するふれあいの里が建設した。

建物は木造平屋建てで、トレーニングルームと研修室がある。

会議や料理教室などのレンタルスペースとして貸し出すほか、介護技術や介護予防体操などの講座も開くという。

延べ床面積は約170平方メートル、事業費は約3400万円。

ふれあいの里の宮坂道廣社長は、「地域の方々、地元の小中学校との交流の場として活用していただきたい」とあいさつした。 -

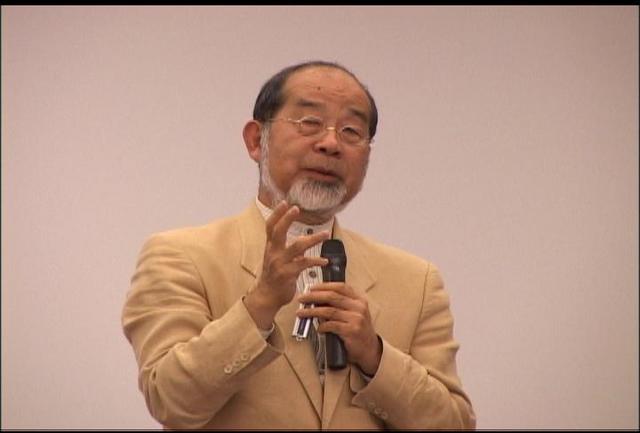

鎌田實さんが伊那中央病院で講演

医師と患者、患者と家族などの絆をつづったエッセイ『がんばらない』の著者で、諏訪中央病院の名誉院長を務める鎌田實さんの講演会が14日夜、伊那市の伊那中央病院であった。

講演会は中央病院の看護師などでつくる「山脈会」が、看護週間に合わせて企画したもので、患者やその家族など約150人が集まった。

鎌田さんは、病気と闘いながら最後まで前向きに生きようとする老夫婦のエピソードを紹介し「みんなかけがえのない命を生きている。いつかは死ぬとしても、最後までその人らしく生きる権利がある」と話した。

また、チェルノブイリの放射能汚染に苦しむ人たちの救援活動に取り組んでいるベラルーシ共和国でのエピソードも紹介。日本人の看護師たちが、放射能汚染で白血病になった少年のためにマイナス20度の街中で、少年が食べたがったパイナップルを探し回った話を紹介した。

少年の命は助からなかったが、周りの温かな支えの中、懸命に生きたことを話し「温かな支えがあれば、『かんばろう』と思える。一生懸命生きて、温かい時間を過ごすと、『生きていて良かった』と思う」と語った。 -

南箕輪村で福祉移送サービス車の引き渡し式

高齢や障害者を対象にした無償の福祉移送サービス事業を6月から始める南箕輪村で11日、使用車両の引き渡し式があった。

この日は、村や南箕輪村社会福祉協議会の関係者など約10人が式に参加。

唐木一直村長は「高齢者や障害者の足の確保は課題となっている。多くの人が利用し、課題の解消の一助になれば」と語った。

また、事業の委託を受ける村社協の堀深志会長は「移送事業の趣旨・目的に沿ったサービスが提供できるよう努めていきたい」とあいさつした。

同事業の対象となるのは、村内に居住し、昼間交通手段を持たない高齢者や障害者など。

同事業では、利用者び保険料(年間千円)と、ガソリン代などを、村が支給する。

利用するには、役場への登録と、村の社会福祉協議会への予約が必要。

運行時間は平日の午前9時縲恁゚後4時半。運行範囲は村内ほか、伊那市や箕輪町で、買い物や病院への通院、公共機関への移動などを目的とする場合、利用することができる。利用時間の目安は1回1時間、月2回まで利用できる。

村では、今日から利用登録の受け付けを始め、来月1日から無償福祉移送サービス事業をスタートする予定。 -

わっこはうす・コスモスの家が旧中央病院の管理棟に移転

伊那市の旧中央病院跡に移転した障害者福祉施設「わっこはうす」と「コスモスの家」の竣工式が8日、行われた。

「わっこはうす」と「コスモスの家」は、障害者の生活介助や自立支援を行う施設。これまでは、使われなくなった保育園などを利用し、個々に活動していたが、施設が老朽化し、手狭となったことから、今回移転することになった。

移転先となる旧中央病院の管理棟は、昨年末から改修工事を実施。建物の1階は、車いすの利用者が中心の「わっこはうす」の利用スペースで、訓練室なども設置されている。

また、2階はコスモスの家の利用スペース。手狭だった作業室が、大幅に拡張された。

改修の総事業費は約1億4千万円。

今後は、お互いの利用者が、一緒に作業を行うこともある。

利用者の保護者の一人、山岸深雪さんは「わっこはうすもコスモスの家も、ここから新しい一歩を踏み出していきたい」と話した。 -

伊那市身障協の福祉有償運送 順調

2月にスタートした伊那市身体障害者福祉協会の福祉有償運送が、1カ月間で150人が利用するなど順調に運営されている。

福祉有償運送は、障害者の交通手段確保のため2月に開始。これまで、平均で1日6.6人、1カ月で150人の利用があり、利用登録者数も8人増加の75人となっている。

協会によると、平成20年度は340円の赤字が出たが、利用者も多く、また事故もなく順調に運営できているという。

また、東京の独立行政法人福祉医療機構から200万円の補助が出ることが内定していて、この補助金で車イスのまま乗車できる福祉車両を購入する予定。

竹松孟会長は、「利用が増えるということは交通事故のリスクも増えること。これまで以上に安全面にも配慮していきたい」と話している。 -

上伊那郡民生児童委員協議会総会

上伊那郡の民生児童委員協議会の今年度の総会が17日、箕輪町文化センターで開かれた。

民生児童委員は、身近な地域の相談や支援の担い手として各地で活動している。

協議会の加藤壽一郎会長は、「人間関係が希薄になっている中、災害時などに高齢者や障害者が一人も取り残されないよう普段から関わっていく活動が大切」とあいさつした。

総会では、男女共同参画に関する講演が行われたほか、アトラクションが披露された。

そのうち、箕輪町中曽根地区の住民が「わら打ち歌」を披露した。

縄をなう前に柔らかくするため、わらをたたくときに歌っていた歌だということで、後世に伝えていこうと発足した保存会が、藁を打ちながら歌を披露していた。 -

障害者就労施設工賃アップ

伊那市の障害者社会就労センター「コスモスの家」は、利用者の工賃アップに取り組み、工賃の総額で4倍アップという成果を挙げた。

コスモスの家は、県の「工賃倍増計画実践モデル事業」に選ばれ、平成20年8月から今年3月まで事業に取り組んだ。

モデル事業所となったことで、施設に経営コンサルタントが入り、企業での荷物の仕分け作業、園芸店での苗の植えかえ作業など施設以外で働く場を新たに開拓した。

また、上伊那の障害者施設とともに年賀状のプリントや、製品のカタログ販売といった事業も新たに始めた。

その結果、1カ月間に利用者に支払われた工賃の総額が実施前の4倍、約33万9千円にアップした。

平均月額は約1万9千円。時給では、実施前の80円から353円になった。

また、施設以外で働くことにより利用者の意識にも変化があり、それまで気にしなかった仕事をするときの身だしなみなど、働く姿勢について考えるようになったという。

コスモスの家の小嶋早苗施設長は、「変わっていくことはエネルギーがいるがいいこと」と話し、今後も積極的に改革を進めていきたい竏窒ニしている。 -

良い戸の日ボランティア

上伊那建具協同組合青年部は11日、伊那市内の保育園で建具の修繕などの奉仕作業をした。

これは、語呂合わせで「良い戸の日」となる4月10日付近に青年部が取り組んでいる事業で、25年近く続いている。

この日は伊那市の3つの保育園で作業が行われ、組合員約20人が参加した。

このうち竜東保育園では、建てつけが悪く動きにくくなっていたリズム室などの戸を修理した。

組合員たちは、レールや戸車を交換し、戸がスムーズに動くように、また外れることがないように調整していた。

青年部では、「建具の技術を生かして地域に貢献できたらうれしい」と話していた。

51/(月)