-

第5回明日に翔け!上伊那ファーマーズの集いで食害、ジビエ料理について考える

上伊那の農業者が一堂に会し、これからの農業について考える「

第5回明日に翔け!上伊那ファーマーズの集い」が5日、伊那市狐島のJA上伊那本所であった。農業関係者など約250人が集まり、深刻化する有害鳥獣対策について考えるとともに、駆除した野生鳥獣をジビエ料理として活用する方法を模索した。

獣害防除対策に着目した今回、農業者のほか、猟友会関係者にも参加を呼びかけた。

第2部では、伊那市長谷地域の事例紹介に続き、信州大学農学部の竹田謙一助教が「集落ぐるみの獣害防除対策」をテーマに講演。竹田助教は耕作放棄地が野生動物のえさ場となっていることに触れ「集落の中で一つでもこうした場所を作らないことが大切」と説明した。また、駆除したニホンジカの肉などをジビエ料理などに有効利用することで、地域の資源としてこれらの野生動物をとらえていくことを提唱した。

ジビエ料理について学ぶ第3部では、飯田市南信濃にある山肉料理専門店「星野屋」の4代目店主・片町元彦さん(32)を迎え、実際に片町さんが作ったシカ肉を使ったステーキやメンチカツなど料理3品を試食=写真。星野さんは「これまでのジビエというと、一部の人がワインを片手に食べるなどといったイメージが強いが、女性や子どもにもすんなり受け入れられるメニューにした」と語り、これまであまり用いられなかったアキレス腱などの部位を使ったコストが比較的安いメニューなども紹介した。

実際試食した参加者は「シカ肉と分からないくらいおいしい」と話し、3つの料理に次々とはしを伸ばしていた。

また、上伊那農業委員会協議会による功労者表彰と感謝状授与もあり、後世に残したい技術などの伝達者を認定する農業名人には、新たに3人を認定した。

表彰などは次の通り。

◇農業功績者=平沢明彦(伊那市)原伊一(伊那市)堺沢政江(駒ケ根市)一ノ瀬博(辰野町)柴正人(箕輪町)久保田明美(飯島町)征矢寛美(南箕輪村)横前アップルランド(中川村)田中宮男(宮田村)

◇農業功績者感謝状=平沢信助(伊那市)北條富男(辰野町)

◇農業名人認定者▼新鉄砲百合栽培名人=井上修一(伊那市)▼アルストロメリア名人=宮崎国治(中川村)▼農業機械改良名人=保科治男(宮田村) -

宮田版の栽培指針策定へ、大豆専門部会

宮田村の大豆栽培農家でつくる「大豆専門部会」(保科治男会長)はこのほど全体会議を開き、品質と生産性を高めようと宮田版の栽培指針を策定しようと取り組みを始めた。

農家によって違う除草剤の種類や使用時期などについて、一定の目安をつくり、農家全体の底上げを図る。

同村内では13年前から大豆栽培が始まり、昨年に専門部会が発足。

宮田産の大豆を用いて豆腐製品をつくる「宮田とうふ工房」の担当者も全体会議に出席し、「大豆の数量確保が一番の懸念。私どももも品質的に勉強して、おいしい製品をだしていきたい」と協力を求めた。 -

みのわ営農第1期総会

箕輪町の農事組合法人みのわ営農(市川隆男理事長)は2日、第1期総会を松島コミュニティセンターで開いた。06年12月に発足し初の通常総会で、07年度の事業報告と会計決算報告、08年度の事業計画と会計予算計画などを承認した。

07年度(1月11日縲・2月31日)の事業は、米販売、作業受託、研修・視察など。米販売はコシヒカリ、あきたこまちなどで合計61万1942キロ。箕輪町支所管内の米出荷量に対するみのわ営農の米出荷量の割合は51・8%だった。

07年12月の理事会では、11年を目途に作業受託組織(コンバイン作業班)を一本化し、コンバインなどを購入し効率的運営を図ること、農業経営基盤強化準備金の積み立てをし将来に備えることなどを決めている。

決算は、資産合計3414万8千円、負債合計108万2千円、純資産合計3306万6千円。当期末処分利益金は2902万7千円で、利益処分額は法定利益準備金300万円、農業経営基盤強化準備金550万円、従事分量配当2207万9千円。次期繰り越し利益は155万2千円のマイナスになる。

08年度事業計画は、特定農作業受託・農産物生産が水稲で135ヘクタール、受託販売数量は受託米10200俵、大豆50俵。会計予算計画は、収入は1億8807万7千円で前年比2375万2千円の増。本年度は新たに大豆販売額とナラシ対策交付金が加わる。支出は1億7540万2千円で前年比1370万円の増。 -

むら夢楽塾2008

いいじまむら夢楽塾2008は3日、飯島文化館で開いた。飯島町営農センターなどでつくる実行委員会主催。約90人が参加、農業功労者表彰やむらづくり講演会、パネルディスカッションなどで、「組織が支える飯島町農業」について意見交換した。

開会で、森谷匡彦実行委員長は「販売競争により色々な食品が輸入されているが、中には危険な環境で生産されている物もあるかも知れない。今こそ、自給率の向上、安全安心の農作物が求められている」と述べ、有意義な塾になるように期待した。

引き続き、農業者功労表彰に移り、町の農業振興に貢献した、那須野明さん(上通り)、道の駅花の里いいじま利用組合(湯沢敏美組合長)、ブレッドいいちゃん(上原弘子代表)、フルーツ工房・ピュア(大嶋徳江代表)の1個人3団体の功績をたたえ、表彰した。

また、いいじま農産(上の原)、三石俊一さん(鳥居原)の07年度農業経営改善計画の認定を報告したほか、新たに26人1団体にエコファーマー認定書が手渡された。

落語家の三遊亭白鳥さんが「農業も人も笑っていきいき」と題して講演し、最後に「組織が支える飯島町の農業」をテーマにパネルディスカッションした。

コーディネーターに井出万仁さん(全国農業改良普及支援協会、専門委員)を迎え、佐藤光吉さん(上伊那地方事務所農政課長)、下島芳幸さん(JA上伊那営農部企画課長)、小林正尚さん(いいじま農産社長)、紫芝勉さん(田切農産)、小林雄一さん(本郷農産)、上原隆佑さん(水緑里七久保社長)がパネラーを務めた。 -

第13回ウインター2008信州フラワーショー開催

県内各地で生産されている秋冬期の切花、花木を一堂に展示する「第13回ウィンター2008信州フラワーショー」が1月31日、伊那市狐島のJA南信会館で始まった。冬花を代表するアルストロメリアをはじめ、アネモネ、ダリアなど約20種類335点の花々が会場を彩り、芳しい香りとともに訪れた人の目を楽しませている。

花き園芸の発展や生産技術向上などを目的として毎年開催している取り組みで、特に長野県が全国一の出荷量を誇り、その約85%が上伊那で生産されているアルストロメリアについては200点以上が出そろう。

今年は、次世代を担う子どもたちにも小さい時から花と親しみ、花き園芸の将来を支えて欲しいとの願いを込め、地元の竜東保育園の年長園児58人を一般公開に招待=写真。鮮やかに咲きそろった花々を前に、園児らは「きれいだね」とそれぞれの花に見入っていた。

今年は、燃料費の高騰に加え、秋に高温期が続いたり、暖冬傾向だったことなど、生産者にとっては生産費面、品質管理面ともに厳しい年だったが、出品された花はいずれも発色が良く、茎、葉、花のバランスも良いなど、例年に劣らない品質だという。また、生産量が増えているダリアの新品種なども並んでいるが、審査の結果、最高賞には伊那市の中原睦男さんのアルストロメリア「アバランジェ」が選ばれた。

一般公開は2月1日の午前9時縲恁゚後1時にも行われる。 -

第13回ウィンター2008信州フラワーショーが伊那市で開催

県内各地で生産されている秋冬期の切花、花木を一堂に展示する「第13回ウィンター2008信州フラワーショー」が1月31日、伊那市狐島のJA南信会館で始まった。冬花を代表するアルストロメリアをはじめ、アネモネ、ダリアなど約20種類335点の花々が会場を彩り、芳しい香りとともに訪れた人の目を楽しませている。

花き園芸の発展や生産技術向上などを目的として毎年開催している取り組みで、特に長野県が全国一の出荷量を誇り、その約85%が上伊那で生産されているアルストロメリアについては200点以上が出そろう。

今年は、次世代を担う子どもたちにも小さい時から花と親しみ、花き園芸の将来を支えて欲しいとの願いを込め、地元の竜東保育園の年長園児58人を一般公開に招待=写真。鮮やかに咲きそろった花々を前に、園児らは「きれいだね」とそれぞれの花に見入っていた。

今年は、燃料費の高騰に加え、秋に高温期が続いたり、暖冬傾向だったことなど、生産者にとっては生産費面、品質管理面ともに厳しい年だったが、出品された花はいずれも発色が良く、茎、葉、花のバランスも良いなど、例年に劣らない品質だという。また、生産量が増えているダリアの新品種なども並んでいるが、審査の結果、最高賞には伊那市の中原睦男さんのアルストロメリア「アバランジェ」が選ばれた。

一般公開は2月1日の午前9時縲恁゚後1時にも行われる。 -

農林漁家民宿おかあさん100選の一人にみらい塾の市ノ羽幸子さんが選ばれる

農林水産省、国土交通省は29日、地域の素材を生かしたもてなしで農林漁家民宿を営む女性100人を選ぶ「農林漁家民宿おかあさん100選」の第1弾を発表し、伊那市長谷黒河内で農家民宿「蔵の宿 みらい塾」を営む市ノ羽幸子さん(60)が最初の20人の一人に選ばれた。一夜明けて30日、市ノ羽さんのもとには祝福に訪れる人たちや電話によるメッセージが相次いで届き、市ノ羽さんは「驚いている。支えてくれる人たちがいたから、できたこと。自分が嬉しい時に、一緒に喜んでくれる人がこんなにもいてくれることは嬉しい」と喜びを語った=写真。

取り組みは良質な農林漁家民宿の拡大、地域活性化などを目的とするもの。25の道県から推薦のあった42人の中から▽都市住民などとの交流を積極的に推進している▽農林漁家民宿おかあさんのイメージに即している竏窒ネどといった選定基準に合致した女性20人を選出した。

市ノ羽さんは農家民宿を始めて11年目。自宅の蔵を改装し、そこを宿泊場としているほか、囲炉裏(いろり)を囲んで食べる手作りの郷土料理、昔ながらのたたずまいなどが、訪れた人の心を和ませている。また、何よりも、いつも笑顔で訪れる人を迎え、帰る時にはその元気を分けてくれる市ノ羽さんの人柄そのものに魅力を感じる人も多く、リピーターが後を絶たない。

市ノ羽さんは「自分のうちに帰ってくるような感覚の民宿をやりたいと思って、自分も楽しみながらやってきた。若くなっていく訳ではないので、今までと同じようなスタイルでやっていければいいかな」と話していた。 -

箕輪町水田農業推進協議会

08年産米の生産目標数量決まる

箕輪町水田農業推進協議会(会長・平沢豊満町長)は29日、約50人が出席して町役場で開いた。07年度水稲生産実績を確認し、08年産米の生産目標数量は07年産数量と同規模の2714トンで取り組むことを決めた。

町の07年度水稲生産実績は、作付目標配分面積427ヘクタールに対し、作付面積は425・1ヘクタールで目標達成率は99・5%だった。基準反収は10アール当たり638キロ。

08年産米の目標面積配分は、生産数量が2714トン(主食用2581トン、加工用133トン)。生産面積は423ヘクタール(主食用402ヘクタール、加工用21ヘクタール)。基準反収は10アール当たり642キロで07年産米より4キロ増える。これにより生産面積は07年より2・1ヘクタール減少する。

町における配分ルールについては▽飯米相当面積を配分より控除する▽町に配分された「米の生産数量」を面積に置き換えて個人ごと配分する▽加工用の21ヘクタールを担い手枠とし認定農業者へ配分-などの案を了承した。 -

山ぶどう栽培、担い手問題浮き彫りに

宮田村の山ぶどう栽培組合に加盟する12戸のうち3戸が、高齢などの理由で今季から栽培をやめる意向であることが分かった。24日に開いた関係者でつくる「山ぶどうの里づくり推進会議幹事会」で報告。組合員が育てた山ぶどう(ヤマソービニオン)で仕込む特産赤ワイン「紫輝」「駒ケ原」は県の原産地呼称管理制度に認められるなど、評価も高まっているが、栽培開始から10年を経て課題だった・ス担い手・ス問題が現実として浮き彫りになった。

推進会議では、構成する商工会、農協などに呼びかけて担い手探しを行っていくことを確認。

企業や観光農園などの掘り起こしも進めたい考えだが、農業全体の担い手不足と同様に、労力が報われるだけの対価の問題を抱えるなど根は深い。

今年生産をやめる意向の3戸のうち2戸が高齢を理由にするが、関係者は「同様に来年以降について、続けられるかどうかと考えている農家が他にも数戸ある」とも話す。 -

みそづくり「出前」します

宮田村の学校給食を育てる会の女性有志7人でつくる「梅の里味噌研究グループ」は22日、昔ながらのみそづくりを出張して体験させる・ス出前講座・スを始めた。次代を担う若い人たちに伝統の食文化を理解してもらい、農産物本来の味を感じてもらうのが目的。この日の初出前には、若い親子の姿もありにぎやかに体験交流した。

村内の学校給食に自分たちがつくった農産物を提供するかたわら、将来的にはみそも納入したいと、伝統的な製法の研究を4年前から続けてきた7人。

今年度県の元気づくり支援金事業のひとつに認められ、その助成金で移動式の釜など・ス出前・スに必要な器材一式を揃えた。

北割区へ出前したこの日は、地元産の大豆を使って、参加者とメンバー約10人が一緒になり伝統の製法で仕込んだ。

大田切区の田村沙織さんは息子の朔弥君(3)と一緒に体験。「みそはお店で買ってくるものだと思っていた。こんな経験なかなかできない」と話した。

「『手前味噌』と言葉にあるように、自分でつくったものは何でも美味しい。安全安心も崩れつつある今の世の中。若い人たちに本当の食を体験し、つなげていってほしい」とグルーープ代表の有賀絹代さん=北割区=。

今季は4回ほどの出前を予定。参加に関する問い合わせなどは有賀さん85・2632まで。 -

農業問題研究会で集落営農の現状と将来について話し合う

上伊那の農業関係者らでつくる「これからの方向と政策を考える農業問題研究会」(三浦覚代表)が20日、初めての会合を伊那市狐島の上伊那農業協同組合(JA上伊那)本所で開いた=写真。国の新しい農業政策に基づき、上伊那地区でも組織化が進んできた集落営農をテーマに掲げ、その現況と課題を討論。「国の方針に基づき、5年後の法人化を目指して組織化してきた一方、組合の利益がでない今の状態では、法人経営は難しい」、「担い手のいない中山間地域などの集落営農組織は誰が運営を担うのか」など、さまざまな問題を共に認識した。また今後は、ワークショップなどを開催しながら会としての目標を明確化し、具体的政策提言につなげていくための「戦略地図」を作成する。

同会は、さまざまな問題を抱える農業に対し、現場で携わる人自らが理解を深め、具体的な政策を模索することを目的として昨年10月に発足。メンバーには農業者ほか、JA上伊那理事、信州大学農学部長なども参加している。

任意組織として各地に集落営農組織が発足する中、現在上伊那地区では6500人を超える農業者がいずれかの組織に加入している。しかし、国が求める法人経営にいたるには課題が多い一方、農地保全などといった側面から見れば、経営に特化した組織だけでは農地が守れなくなるため、JA上伊那としても今後は(1)経営主体として行う組織(2)農地保全を目的とし、あまり収益を追求しない組織竏窒フ二通りが必要となると考えていることを席上で職員が示した。また「現状の米、麦、大豆だけでは利益を出していける状況にない」として、今後は園芸作物への取り組みも拡大していく必要があることも指摘した。

参加者からは「農地の管理ができなくなったという人は山間地に多いが、山間地は農地の条件も良くないため、経営ベースの集落営農組織では、受け入れてくれないといったケースも生じてくる。こうした事態を解決する組織も必要」とする声があったほか、現在ほとんどの集落営農組織では、生産にかかる労働に対して参加者に配当金を支給しているのに対し、多くの農業者が土地を引き受けてもらえば配当がもらえると考えていることも多いなどといった、認識差を指摘する声もあった。

次回は2月11日にワークショップを開催する。 -

JA上伊那役職員新年の集い

上伊那農業共同組合(JA上伊那)は11日、「JA上伊那役職員新年の集い」を伊那市民会館で開いた。約900人が参加した。

宮下勝義組合長はあいさつの中で、08年は支所の再編に重きを置くこと、組織の基盤強化、組合員の増強などの方針を述べた。組合員の増強については、3万人を目指していく(現在2万4千人)。

同組合長は最後に「県下ナンバーワンの農協を目指してみんなでがんばろう」と力強く参加者を激励した。 -

酪農家の挑戦竏衷繹ノ那の現場から竏・

飼料価格の高騰に伴う経営危機に、自給飼料の面から対抗策を打ち出す酪農家の姿がある一方、牛乳そのものの質“乳質”を高めることが、この危機を脱する一つ方法になると考える酪農家もいる。

-

伊那市農業者協議会 勉強会「夜なべ塾」

伊那市内の認定農業者で組織する市農業者協議会(白鳥廣明会長・185人)は10日夜、同市狐島のJA上伊那本所で、今後の農業のあり方を考えるための勉強会「夜なべ塾」を開いた。会員約20人が集まり、元国際協力機構農業専門家、井口尚樹さん=同市野底=を講師に話を聞いた。

井口さんはアジア、中近東、アフリカなどで30年以上、農業指導をしてきた。現在は、年間100日をフィリピンで過ごし、農業アドバイザーを務めている。勉強会ではこれらの経験を生かし、「海外農業の見聞」と題し、外から見た日本の農業の現状を語った。

井口さんは、農水省の資料をもとに、「国民1人1年当たりの米の消費量が1970年代から減ってきている」とし、日本人の食の欧米化が進み、米の需要が減っている現状を説明。「これからは行政を当てにせず、自分たちで自分たちを守るしかない」などと訴えた。

また、近年の急激な気候の変化についても、「フィリピンではエルニーニョ現象などの影響を受け、乾季と雨季の境がなくなっている。海水温が高くなれば日本だってただではすまされない。今後は台風が強くなると予想されているので対策を考えていかなくては」とした。

「海外農業の見聞」と題して講演する井口さん -

酪農家の挑戦竏衷繹ノ那の現場から竏・1)

バイオエタノール燃料の需要急増、オーストラリアにおける小麦の不作、中国における飼料需要の増大など、海外的な要因に押されて穀物価格が高騰する中、トウモロコシなどを原料とする輸入穀物飼料を家畜のえさとする畜産農家や酪農家は今、しのぎを削っている。輸入飼料の価格は、1年前と比較して約2割上昇。価格にして、1トン当たり約1万円の値上がりとなっている。この1月から3月にはさらに値上がりする予定だ。それに追い討ちをかけるように原油価格の高騰に伴い海上運賃も値上がりしている。こうした状況は酪農家戸数が県内で最も多い上伊那も例外ではない。上伊那は酪農家戸数124戸、飼育頭数4140頭、という県内でも酪農が盛んな地域。(関東農政局長野農政事務所統計・情報センター、07年2月1日現在)。全国的にも酪農家戸数が減少する中、上伊那の酪農家たちはさまざまな打開策を模索しながら、苦境を乗り切ろうとしている。

-

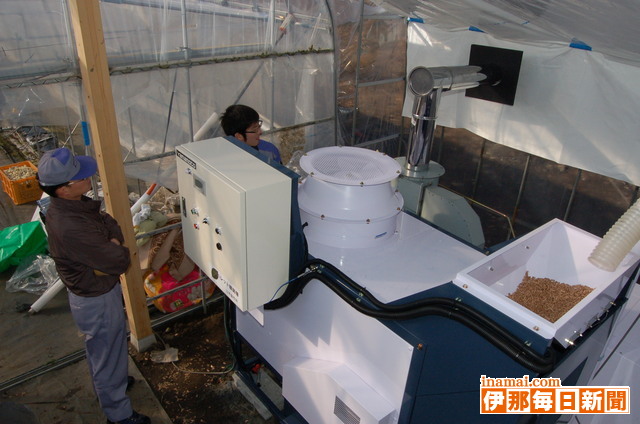

みはらしいちご園でハウス用ペレット暖房機の試験運転開始

重油、灯油などの燃料価格が高騰する中、伊那市西箕輪の「みはらしいちご園」は9日、ペレットを燃料とするハウス暖房機の試験運転を開始した=写真。みはらしいちご園の泉沢勝人組合長は「原油燃料に代わるものとしてペレットには期待している。試験の結果を見て、ペレットの方が良いということになれば前向きに検討したい」と語った。

原油の高騰は、重油などを燃料とする暖房機器を使うハウス栽培農家などの大きな負担となっている。その対策として、同園でもハウスの二重張りなど、さまざまな対策を講じてきたが、県や関係機関を通じて今回のペレット暖房機のことを知り、試験運転に協力する中で、今後、新たな暖房機として導入できないかを検討することとに決めた。試験運転は3月まで行う予定。

このペレット暖房機は農業用機械、ペレットストーブなどを製造する山本製作所(本社・山形県、山本丈実社長)が開発を進めているもので、昨年から一部で試験運転を実施。同園で試験運転するものは、さらに改良したもので、最大出力は約4万キロカロリー。1棟当たり330平方メートルから500平方メートルのハウスを温められる(今回は約120平方メートルのハウスで試験運転を行う)。最大出力で運転した場合、一時間当たり必要とするペレットの量は12キロとなる。

単純なカロリーベースで見ると、ハウス暖房用などに用いるA重油の発熱量は1キロ当たり約1万キロカロリー。上伊那農業改良普及センターによると、現在重油は契約単価で売買されているため、平均価格が分からない状況にあるが、全農の平均単価で比較すると、04年12月末には1リットル当たり52円だったものが、昨年11月初めには83円まで値上がりしているという。

一方ペレットは、上伊那森林組合の生産しているもので1キロ当たり42円。キロ当たりの発熱量は4600キロカロリー。 -

兼業農家の主婦として、義母や夫との暮らし、つながり、感じた思いをつづったエッセイを集めた『人生どっこいしょ』を出版

伊那市手良

小松利江さん(70)

後に続くお嫁さんたちの少しでも手助けになればと思ったの竏秩B

伊那市手良地区が毎月発刊している地域のコミュニティーペーパー「手良民報」で、8年間にわたり書き続けてきたエッセー。その8年分のエッセーをまとめた著書『人生どっこいしょ』をこのほど出版した。

その中にある「嫁と姑(しゅうとめ)」では、90歳にして突然痴呆症になった義母と、それに動転しつつも日々悩みながらやり取りをしてきた自身の思いと、この地に嫁いでから“嫁と姑”として、母、夫、家族とともに過ごしてきた半生を振り返っている。

話に聞いてはいたが、いざ身内の痴呆と向き合うのは難しかった。大きな声を出したり、怒ったりすると、かえって相手の感情を高めたり、プライドを傷つけてしまう。そこで夫は「干渉しない、ご飯をセーブしてはいけない、大きな声で怒ってはいけない」という3カ条を決めた。

「でも、人間だからなかなかそうも言ってられなかった。そのはけ口として、書くことを始めたの」と話す。

その後、手良民報から執筆依頼があり、「後から続くお嫁さんの手助けになれば」と、それまでに書きためたものを整理しながらエッセーにした。

◇ ◇

下伊那の天龍村出身。花嫁衣装をまとって列車に乗り込み、この手良に嫁いできたのは22歳の時だった。それから、夫の祖母、母、兄弟2人、自分たち夫婦の6人暮らしが始まる。

嫁はまず、その家のご飯炊きのやり方などを一から覚えなくてはならない。また、兼業農家だったため、畑仕事や蚕の世話もしなければならなかった。それは当時の農村では当たり前のこと。しかし当時は、もっと気楽に暮らしたい竏窒ニ、夫婦二人で暮らす人たちがうらやましかった。

母は正直な人だった。違う環境で育ってきた人間同士が一つ屋根の下で暮らすのだから、当然思いの行き違いや衝突もある。そんな日々に葛藤(かっとう)し、隠れて涙することもあったが、孫嫁である自分を可愛がってくれた祖母は「嫁と姑がうまくいくと『鍋かまが割れる』という。それが普通なんだよ」と励ましてくれた。

「でも、母はいろんな面で私を人間に育ててくれた。我慢すること、近所との付き合い方竏秩Bそういう意味で、母にはすごく感謝しているの」と語る。

月日のたつのはあっという間だった。40年をともに暮らした母は痴呆となり、半年で他界した。母がいなくなった家には、何ともいえない寂しさが漂った。葛藤の一方、長い年月の中で“家族”という絆(きずな)を結んできた姑の存在を、あらためて実感した。 -

【新年号】 地域に伝来する雑穀で地域おこし、農地再生を竏・br>伊那市長谷地区、雑穀プロジェクトへの挑戦

過疎化、担い手の不足、高齢化による地域農業の減退が深刻化する伊那市長谷地区。中心地区から離れた山間の杉島地区などは、高齢化率50%を超える限界集落となっており、そのほかでも半分の地区で高齢化率40%を上回っている。野生動物による農作物被害も深刻で、度重なる食害に高齢農業者が生産意欲を失う。こうした背景から、土地を耕すことをやめる農業者も出てくる状況。耕作放棄地は増加の一途をたどる。そんな中、日本古来の雑穀の栽培により、地域農業の振興、地域おこしにつなげようとする「雑穀プロジェクト」が同地域で進んでいる。“地域のやっかいもの”だった雑穀は、中山間地の切り札となるか。大きな期待を実現に変えるため、生産体制の確立、販売ルートの確保など確かな基盤づくりに向けた模索が始まっている。

-

箕輪町グリーンツーリズム推進

赤そばブランド化、組織作りへ箕輪町は今年、農林業体験などを通じた都市住民との交流を含む体験型産業「箕輪町グリーンツーリズム」の創出と、赤そばブランドづくりに向け、ワークショップなどを開きながら全体構想や推進組織作りに取り組む。

地域の資源や人材を生かした地域振興策として、ブランドづくり、新しい体験型産業の方向性を検討してきた町は、構想作りを進めるため07年2月から、都市農村交流セミナーを開催。関心ある町民に参加してもらい、都市農山漁村交流活性化機構をアドバイザーに、グリーンツーリズムや交流事例などを学び、町の自然や農村資源の生かし方について意見を交わしてきた。

将来的な交流ノウハウを得るため、昨年夏には千葉市の小学生農山村留学も受け入れた。初の受け入れはアクシデントもあったが、今後につながるいいきっかけ作りになった。

赤そばは、県内のブランドづくりを支援する長野県デザイン振興協会の「ブランドづくりネットワーク信州」支援モデル第1弾で、赤そばのブランドづくり構想・計画として、「顧客の期待を超える箕輪町ならではの感動体験の提供により、農をベースに製・販・サービスを一貫して直接提供する自立的なブランドを構築する」提案を受けている。

平沢豊満箕輪町長は、「『グリーンツーリズムと健康づくり』を特徴ある旗印として進めたい」と構想を描いている。熟年層対象の「みのわ健康アカデミー」で培ったシステムやノウハウをグリーンツーリズムと結び付けることで他地域との差別化を図り、農作業、森林浴、ハイキング、温泉などを盛り込んだ総合プログラムを考えたい-とする。さらに「赤そば会館のような皆が集える場所」整備も構想の中にある。

町は07年度中に、市民農園での有機農業体験や長期滞在での田舎暮らし、農産物加工体験、健康づくり、赤そば栽培発祥の地として全国への発信と環境整備など住民と共に組織・全体構想を策定し、08年度に推進組織の立ち上げを計画する。

「魅力づくりを大事にしながら特色ある箕輪のグリーンツーリズムを打ち出していきたい」。こだわるのは「箕輪の独自性」。都会から訪れる人がお客様ではなく、一緒に交流できる場づくりに向け、本格的な取り組みが始まる。 -

JA上伊那、高齢化農業者の労力低減と新たな担い手確保を目指しりんごの新わい化栽培向け台木約8400本を来年から導入

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は来年から、リンゴの新わい化栽培の導入に向け、台木、約8400本を購入する。これまでのわい化では台木に接ぎ木を施し、そのまま畑に植えて生育してきたが、新わい化では接ぎ木をした苗木を1年間かけて枝数の多い「大苗」に育成。それを畑に植えると、従来よりも低い木で多くの収量を得ることができる。現在上伊那にある多くのりんご園では、25年以上前に植えられたわい化木が巨木化し、高齢化が進む果樹生産者の大きな負担となり、高所作業の事故も起こりやすくなっている。そのためJA上伊那では今後、新わい化技術により育てた木への改植を継続的に進め、労力はこれまでの半分に、収量はこれまでの2倍、確保できるようにしたいとしている。高齢化する果樹園農業者の支援と、新たな担い手確保を目指す狙いもある。

現在上伊那では、約830戸の販売農家が約230ヘクタールでリンゴを生産しているが、高齢化などの影響でその栽培から離れる農家が増加。10年前の約60%にまで落ち込み、大幅に減少している。

また、経営者の年齢も70歳代以上が約40%。それに続く60歳代が30%を占めており、今後も生産主体は高齢農業者が担っていくこととなる。一方、栽培品種は、8月下旬から9月下旬まで収穫できる早生種の「つがる」が25%、10月下旬から11月末まで収穫できる晩生種「ふじ」が56%、を占めており、その間を埋める有力品種の育成が課題だった。

そこで今回、新わい化栽培の導入により作業軽減を図るとともに、食味が良いとされる長野県オリジナル品種「シナノスイート」「シナノゴールド」を中心とした苗木への植え替えも実施。これらの品種は「つがる」と「ふじ」が収穫できない9月下旬から10月下旬ころまで収穫できるため、8月下旬から11月末まで一貫して収穫できる生産体制を整えられることになる。

新わい化木がほ場に植えられるのは09年。収量目標は移殖して2年後で10アール当たり1トン、木が安定する4年後には10アール当たり4トンとしている。 -

南箕輪村水田農業推進協議会

08年度事業方針など承認南箕輪村水田農業推進協議会(会長・唐木一直村長)は25日、約40人が出席して村役場で開き、08年度米政策に伴う基本的事項案や事業方針案を承認した。

08年度米政策に伴う基本的事項のうち08年産米の需要量に関する情報は、南箕輪村は1697トン、253ヘクタール。1698トンだった07年産より1トンの減。

規約の改正は、協議会の会員で「上伊那西天竜土地改良区理事長」を「上伊那西天竜土地改良区地区理事代表」に改める。

同協議会事業方針は、重点目標が▽集落営農組織「南箕輪村まっくんファーム」の育成・支援▽振興作物の産地化▽環境保全に対する取組強化-。

村水田農業の方向は▽担い手の育成と支援(麦・大豆・ソバの作付支援、作業料・委託料の助成、農地集積に対する助成、環境に関する取り組みへの助成、法人化への取り組み支援)▽振興園芸作物の産地化(作付助成、作付農地確保促進対策、苗種子代購入費助成)▽水田農業の多様性の尊重(ペースト肥料購入費用助成、景観形成作物の作付助成、水稲直播栽培田への助成)▽低コスト農業への取り組み(低コスト農業育成事業、農地集積促進事業)-。

07年度水稲作付実績の報告もあり、配分は26810・3アール、作付面積は26665アール。目標達成率は99・5%だった。 -

農業経営研修会

農業についての知識を深めようと駒ケ根市営農センター、市認定農業者の会、駒ケ根オーガニック会議は22日、農業関係者を対象にした農業経営研修会を駒ケ根市下平の農村環境改善センター一心館で開いた。午前の部の「マーケティング」、午後の部の「有機栽培」の講義にそれぞれ約40人が集まり、専門的な切り口からの農業の話に耳を傾けた。

有機栽培の講義ではジャパンバイオファーム(伊那市)代表取締役の小祝政明さんが有機栽培の基礎と実際について分かりやすく説明した=写真。小祝さんは「有機栽培には多くの誤解がある。理解が不十分だと失敗するが、うまくやりさえすれば味も良く、収量も上がる」として、正しい土つくりの理論と方法を話した。聴講者はメモを取りながら、真剣な表情で講義に聴き入っていた。

マーケティングの講義はジャパン・アグリカルチュア・マーケティング&マネージメント取締役の鈴木肇さんが発想と行動の転換などについて話した。 -

雑穀栽培に協力

長谷非持

春日孝徳さん(73)

なんせ百姓が好きだもんで。それっきりえ竏秩B

一昨年から長谷地区で動き始めた「雑穀プロジェクト」。現在、同地域で活動するNPO法人「南アルプス食と暮らしの研究舎」を中心に、遊休農地の解消、地域の新たな産業創出などを目的として、雑穀の栽培方法や販売ルートの確立を模索している。その事業に、今年から地元農家として協力し始めた。

「去年から吉田さん(NPO代表)や信大の先生なんかが一緒になって、試験的に雑穀を作り始めて『そこそこいい』っていう話。今年は既存の農作業機械を使って機械化の試験もやるというし、ほんじゃあ一緒にやってみるかって」と語る。

◇ ◇

若いころは勤めながら米、花きなどを栽培していたが、花の価格が値下がりする中、退職後は米一本にした。 ともに生活する息子夫婦や孫も、農繁期には一緒になって農作業に取り組む。だから収穫は、家族みんなでその喜びを分かち合う瞬間。そんな農業が、何よりも好きだった。

一方で、高齢化に伴い地域農業の担い手は減少。野生動物による農作物被害の影響も受け、山間地を中心として遊休農地が増えている。今のところは何とか維持している農地も、高齢化のが進行する中、今後どうなるかは分からない。減反政策に米価の値下がりと、米作りを取り巻く状況は厳しさを増す。

農業をどうにかせんと竏秩Bそんな思いが強くなる一方だった。

そんな中、雑穀プロジェクトが動き始めた。雑穀そのものがいいことは分かっている。「見通しがつかない部分もあるが、何とか手助けして、成功させたい」。プロジェクトへの参加を決めた。 -

あぐりスクール駒ケ根校修了式

さまざまな体験学習を通じて農業と食への理解を深めてもらおうとJA上伊那が4月から9回にわたって開いてきた農業体験講座「あぐりスクール」駒ケ根校の修了式が22日、駒ケ根市のアイ・パルいなんで開かれた。駒ケ根市、伊那市、飯島町、中川村、宮田村の9小学校の2縲・年生児童約70人と保護者などが出席し、修了証を受け取った。

収穫を祝うもちつきを楽しんだ後、自分たちで育てたサツマイモやジャガイモ入りのけんちん汁とともに、きなこやクルミをまぶしたもちで昼食の宴を開いた。児童らは「せっかく育てたのに食べるのは何だかもったいない」などといいながらも、おいしそうに何回もお代わりを繰り返していた=写真。稲刈りで出た稲わらを使って、正月用のしめ飾りも作った。

同スクールは昨年伊那市で初めて開校して好評だったことから、今年は駒ケ根市でも開校。月1回ずつ開かれた9回の講座で田植えや稲刈り、リンゴやサツマイモの栽培作業などの農業体験のほか、川遊びや五平もちづくりなどにも挑戦した。JAは、来年度以降も続けていきたい竏窒ニ話している。 -

直播で雑草稲「赤米」の発生が増加

水田に直接もみをまく「直播(じかまき)栽培」は、労力軽減、低コスト化を目的として、県内各地で栽培規模を増やしている。中でも上伊那は、直播作付け面積が最も多く、本年度は239ヘクタール。県全体(440ヘクタール)の半分以上を占めている。そんな中、数年前から直播ほ場で雑草稲の「赤米(トウコン)」が発生するようになり、問題となっている。収穫した米に赤米が混入し、等級落ち、検査不合格となるケースもあり、現在県や関係機関が連携しながら研究、対策方法を模索しているが、赤米の発生したほ場では、当初目的としてきた低コスト化、労力軽減が相殺される現状にある。

「赤米」は、昔は全国的に栽培されていた品種。赤米に詳しい大場茂明さん(71)=中川村=によると「収量が少なく、品質が悪いなどの理由から、明治時代、大々的に栽培転換された。昭和40年代以降、田植え機による移殖栽培が普及したが、移殖栽培では普通の稲の生命力の方が強かったため、発生が抑制され、あまり問題とならなかった」。

長野県は農業者の高齢化、米価の下落などを受け、1990年ころから各地で直播の導入に着手。それと同時に、赤米の発生が徐々に顕著化してきた。

赤米は脱粒性のため、成熟すると自然に種子が水田に落下し、直播栽培の水田で同時発生するため、除草剤による防除が困難で、大場さんは「決定的な解決策がないのが現状」と話す。

現在は直接手で赤米を除去したり、出芽した赤米を耕起や代かきで埋没させる方法などで対応する研究を進めているが、あまりに発生が多い場合には一度移殖栽培に切り替え、発生を抑制することも必要となる。

上伊那での今年の収穫分は、上伊那農業協同組合(JA上伊那)が保有する玄米の色彩選別機で赤米を取り除くなどして対応。また、上伊那農業改良普及センターは、具体的な対策や赤米の発生しやすい場所などを示した「防除対策マニュアル」を作成中で、コンバインなどに付いた赤米の種子がほかのほ場に広がらないよう、農家らに促すようにしたいとしている。 -

ナンテン出荷最盛期

中川村の特産品、ナンテン(南天)の出荷が最盛期を迎えた。23日までに、美里、南陽、渡場地区から数千本がJAを通じて、関東、関西に出荷される。

ナンテンは「難転」に通じ、枝物は正月の縁起物として生花や門松に、実ナンテン(房)は仏花として用いられる。

南斜面の畑(4アール)でナンテンを栽培する寺沢長五さん(85)=南陽=は「今年は花もよく咲き、実付きもいい。栽培に手間がかからず、軽作業で高齢者向き」と話していた。 -

宮田特産赤ワインと地元食材で新たな魅力を

宮田村で特産の山ぶどうワインを活用し、新たな食の魅力をつくりだそうと20日、地元産食材を使った料理の試食会が同村新田区の本坊酒造で開かれた。ワイン生産の関係者でつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」が主催し、村の観光に関わる約30人が参加。山ぶどうワインにあう地元キノコを使った惣菜や、ワイン自体を調味料に用いた肉料理など独創的な8品を食べくらべた。今後はこのレシピも取り入れながら、ワインと料理の組み合わせで村への誘客につなげたい考えだ。

現在県内4市町村で地産地消の料理開発に携わる茅野市のフランス料理店エスポワールの藤木徳彦シェフ(36)が全面的に協力。村内産の食材を主に用いて調理した創作フレンチを会場で発表した。

特産ワイン「紫輝」を傾けながら、さっそく試食する参加者。

村内産のシメジ、エノキを具にしたパイや本坊酒造のウィスキーにニジマスとサラダを漬けこんだマリネなどに舌鼓を打ち「こんな食べ方もあるんだ。ワインとよくあう」と声があがった。

信州牛を「紫輝」で煮込んだ料理は「柔らかくて絶品」と好評。村内産キウイフルーツと「紫輝」をあわせたソースを信州地鶏にからめた料理もあった。

「宮田には良い食材があり、何といってもワインがある。地産地消の原点はうまい酒と料理。今ある食文化に新たなテイストを入れると、若い人など新たな客層にも受けるはず」と藤木シェフ。

参加した宮田観光ホテルの関係者は「一般の客を呼んでディナー形式でやってみたい」と意欲をみせていた。 -

直売加工施設検討など専門部会新たに、農業農村支援センター

宮田村農業農村支援センター(会長・清水靖夫村長)は18日夜、全体委員会を開き、6つの委員会で構成する専門部会を新たに設け構成を決めた。また、地代、作付けなどをコンピューターで一括管理する「地図情報システム」は年度内にもデータ整理を終えて本格稼動する見通しであると事務局が説明した。

昨年、地代の見直しにより改定した標準小作料については、10アールあたり7000円で据え置いた。

長年の懸案だった地図情報システムは、納入業者の経営破たんの関係から遅れていたが、新たな事業継承先のめども立ちデータ処理など進めている。役場と農協支所の2カ所に端末を設け農地の有効活用や流動化を図る。

専門部会は基本構想、資源循環、直売・加工施設、果樹、機械・労働、ブロックローテーションの6つの検討委員会を設け農業農村の活性化を模索する。

席上、認定農業者の承認もあり、施設園芸のRIN(林義人取締役)を個人から法人申請に切り替えて承認した。同村内の認定農業者はこれで、法人3、個人16となった。 -

農事組合法人「北の原」収穫祭

昨年9月に発足した駒ケ根市で最初の農事組合法人「北の原」(小原恒敏代表理事)は18日、初の収穫祭を市内のアイ・パルいなんで開いた。会員など約40人が出席し、1年間の苦労を語り合いながら収穫を祝った。小原代表理事はあいさつで「取り組んだ大麦、米、ネギの収穫も無事終わった。その間、一つの事故もなかったことに感謝する。反省しながらまた事業を積み重ねていきたい。来年も元気で作業しよう」と呼び掛けた=写真。

北の原は11月の県農業協同組合中央大会で、法人化に向けての取り組みが優秀だったとして表彰を受けている。 -

上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会が伊那市長谷地区で一斉捕獲

上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会は15日、伊那市長谷地区の三峰川上流でニホンジカの一斉捕獲を実施した。上伊那猟友会会員185人の協力のもと、73頭を捕獲。前回伊那市高遠町の入笠牧場で捕獲した頭数と合わせ、約100頭を捕獲したことになるが、現在のところ、目標捕獲頭数である200頭の約半分ほどに留まる。

今後は中川村でも上伊那猟友会の協力のもと、一斉捕獲を行う。

22/(月)