-

園児がひまわり迷路楽しむ

西箕輪南部保育園の園児は31日、およそ1万本のひまわりでつくられた迷路を楽しみました。

ひまわりの迷路は、保育園近くのおよそ12アールの遊休荒廃地を活用してつくられました。

この日は、西箕輪南部保育園の年少から年長までおよそ50人が迷路を楽しみました。

子どもたちは、自分の背丈よりも大きいひまわりの間につくられた通路をすり抜けて、ゴールを目指していました。

中には通路ではないところをかき分けて行ってしまう子どももいました。

迷路を体験した園児は「楽しかった」「葉っぱをかき分けて道をさがすところがおもしろかった」と話していました。

子どもたちに、土や植物と触れ合ってもらおうと、JA上伊那青壮年部西箕輪支部が毎年つくっているもので、今年で3年目になります。

5月末におよそ1万本分の種を撒き、7月中旬に通路を整備しました。

泉澤幸雄支部長は「楽しんでもらえて良かった。植物や土に触れて遊ぶきっかけにしてもらえたら嬉しい」と話していました。

ひまわりの迷路は、誰でも自由に体験することができるということです。 -

農作業にアシストスーツ 試着

最先端技術を活用し、省力化や品質の向上を図るスマート農業を推進する伊那市は、アシストスーツのデモンストレーションを、30日に行いました。

30日は、伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷でデモンストレーションが行われ、農家やJA上伊那の職員などおよそ50人が集まりました。

参加者は、米を使ってアシストスーツの着用前と着用後の違いを確かめていました。

装着型ロボット「HAL(r)腰タイプ作業支援用」は、茨城県のベンチャー企業サイバーダイン株式会社が開発したもので、農作業での腰への負担軽減を目的としています。

介護現場で開発されたものを農作業でも活用できるよう防水仕様にしたものです。

物流現場ではすでに取り入れている企業もあるということで、価格はレンタルのみで月額14万8千円(1台 12か月レンタルの場合)です。

スーツの効果を引き出すための専用パットを使い、確かめていました。

伊那市では、農地の管理システムや圃場センサーを活用した実証実験を今年度中に行う計画で、8月7日、8日に勉強会を開くとしています。

-

南ア林道沿いの外来植物駆除

南アルプスの高山植物や景観を保護するため、林道沿いに生えている外来植物の除去活動が、26日行われました。

除去活動には、市内外の小学生6人を含む、合わせて26人が参加しました。

林道沿いに生えているヒメジョオンやクスダマツメクサを探し根から抜いていました。

これは、伊那市や信州大学農学部などで作る南アルプス食害対策協議会が、5年前から行っているものです。

この日は、標高1960mの大平山荘から、標高1680mの歌宿までを下りながら作業をしました。

外来植物は、登山客の靴や工事車両などに種がついて運ばれ、林道沿いでも確認されるようになりました。

除去作業を継続していることで効果があり、目立たなくなってきているということです。

信州大学農学部では、どれくらいの標高まで、外来植物が侵入しているかどうかなども調査していくということです。

-

新宿高野で「信州伊那フェア」開催

東京都新宿区のフルーツの老舗専門店新宿高野で、伊那産の農産物の魅力を発信する「信州伊那フェア」が、19日木曜日まで開かれています。

フェアは、伊那市とJA上伊那、伊那バスが協力してPRしようと開かれているもので、今年で5年目です。

今年はJA上伊那のブルーベリー「蜜のつぶ」のプレミアム版が店頭に並んでいます。

通常の蜜のつぶは16㎜以上の3Lサイズですが、プレミアム版は18㎜以上の4Lサイズです。

100グラム1,080円で販売しています。

店内では、蜜のつぶの他信州大学農学部が開発した夏秋イチゴ「恋姫」を使ったケーキやパフェが販売されていて、訪れた人で賑わっていました。

フェアは、19日木曜日まで、新宿高野本店で開かれています。 -

労力軽減へ 自動草刈り機実演

最新技術を活用し農作業の効率化につなげようと、自動草刈り機の実演が11日伊那市横山で行われました。

11日は4台の自動草刈り機の実演が行われ、市内の農家などおよそ80人が見学しました。

こちらはドイツのメーカーのエンジン式リモコン草刈機です。

最大50度の斜面での作業が可能で、1時間あたり5千平方メートルを刈ることができます。

操作はリモコンで、300メートルまで通信可能です。

価格は、600万円ほどとなっています。

こちらは、国産のリモコン式自走草刈り機です。

1時間当たり600平方メートルの草を刈ることができます。

軽トラに積むことができる大きさで、価格は135万円となっています。

この実演会は、最新技術を活用したスマート農業を推進している伊那市が開いたもので、農作業の中でも特に重労働とされている草刈の労働力低減につなげようというものです。

伊那市では、農家の意見を元に最新技術の活用について今後も検討していきたいとしています。

-

牛柄のメロンパン試食

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒のアイデアを元に作られた牛柄のメロンパンの試食が6月30日、南箕輪村民センターで行われました。

こちらが、上農高校加工班の生徒が考案した「うしパン」を元に作られた牛柄のメロンパンです。

「うしパン」は去年の牛乳・乳製品利用料理コンクール県大会で優勝していて、商品化に向け大芝高原味工房がアレンジしました。

ココアパウダーを使い牛柄を表現していて、中にクリームチーズが入っています。

JA全農長野が開いた牛乳について学ぶセミナーで試食ブースが設けられました。

このパンは、道の駅「大芝高原」グランドオープンとなる21日から販売開始の予定です。

味工房では、この日の感想を踏まえ、さらに改良を加えるということです。

-

上農の「うしパン」商品化へ

南箕輪村の上伊那農業高校加工班の生徒は、牛乳やチーズなどを材料にしたオリジナルの「うしパン」作りを28日に行いました。

この「うしパン」が元になったパンが大芝高原味工房で商品化される計画です。

30日に南箕輪村民センターで開かれる「牛乳セミナー」に向けて加工班の生徒がうしパンを作りました。

うしパンは、去年開かれた牛乳・乳製品利用料理コンクール県大会で優勝した上農オリジナルの蒸しパンです。

地元産の牛乳、卵やチーズ、スキムミルクなどを混ぜ、練りゴマのペーストで牛の柄を再現します。

食べる時に生産者の想いを少しでも感じてもらいたいと考え、牛柄のパンにしたということです。

鈴木優梨香班長は「食べた人に、少しでも牛のことや生産者の方のことを考えてもらえるようにと思い、牛柄にしました」と話していました。

うしパンは、柄はそのままでメロンパンにするなどの改良を加え、大芝高原味工房で商品化される計画です。

30日に村民センターで開かれる牛乳セミナーでは、上農のオリジナル版と味工房の改良版の両方を試食することができるということです。 -

入野谷在来種そば 新しい圃場で

入野谷在来種のそばの復活に取り組んでいる伊那そば振興会などは、今年から、より多くの種を採取するために新たな圃場で栽培を始めます。

伊那市長谷杉島にある15aの圃場です。

27日、7月に予定している種まきを前にシカやイノシシによる食害を防ぐための柵の設置作業が行われました。

そば店や地元住民、信州大学農学部などでつくる入野谷在来種復活夢プロジェクトは、これまで長谷浦の圃場で原種の栽培を行ってきました。

今年はその原種の種を増やして生産拡大へつなげようと新たな圃場を作りました。

栽培面積はこれまでの2倍以上になる見込みです。

種まきは7月19日、20日に行われる予定です。 -

羊の放牧住民主体で継続

伊那市高遠町藤沢の住民有志でつくる伊那東部山村再生支援研究会は、耕作放棄地の景観形成につなげようと、25日、羊の放牧を行いました。

25日は、藤沢の放牧地に、信州大学農学部から借りた羊4頭が放されました。

この取り組みは、羊が耕作放棄地の草を食ることで景観形成につなげようと、今年で3年目です。

昨年度は5月から10月末まで放牧がおこなわれ、羊によって放牧地のほぼすべてとなる3250平方メートルの除草ができたというということです。

昨年度までは国の事業の一環で行われていましたが、景観形成に効果があったとして、今年から住民主体で行います。

いずれは羊の購入も検討しているということです。

放牧は10月までの予定となっています。

-

JAと宮下議員 農政懇談会

JA上伊那と宮下一郎衆議院議員との農政懇談会が23日JA上伊那本所で開かれました。

会議は冒頭のみ公開で行われました。

神子柴茂樹組合長から宮下議員に5月に開かれた通常総代会で決議された特別決議が手渡されました。

決議書では、「農畜産物にTPPを超える市場開放を求めてくることは断固として容認することはできない。今後開催される日米二国間協議に毅然とした姿勢で交渉に臨み、日本の農業・農村の将来展望を構築することを強く要請する」などとしています。

御子柴組合長は「世界に市場を開放するならば日本も世界と同様の農業政策をとらなければ、農家がいなくなってしまう」と要望しました。

宮下議員は「TPPを超える内容で譲歩することはありえないという立場で引き続き頑張っていきたい」と挨拶しました。

懇談会には、JA上伊那の役員など24人が出席しました。

-

田原でリンゴワイン製造

伊那市東春近の農事組合法人田原は、今年から、リンゴを使ったワインの製造に取り組んでいます。

伊那市東春近田原にある果樹園では、23日、余分な実を摘み取る摘果の作業が行われていました。

果樹園にはふじを中心に、1600本のリンゴの木が植えられています。

農事組合法人田原では、今年から、形や色づきが悪く、市場での販売に適さないリンゴを使って、ワインの製造を始めました。

これまではジュースに加工することもありましたが、より付加価値をつけて販売しようとワインを製造することにしました。

今年1月に、去年収穫したリンゴのうち2トン分を伊那市の伊那ワイン工房へ持ち込み醸造を依頼しました。

ワインは500本製造し、のこりは発泡酒のシードルにするということです。

農事組合法人田原のリンゴワインは秋ごろ発売予定です。

-

やまぶどうワイン山紫 あす販売

伊那市と信大農学部が共同開発したやまぶどうワイン「山紫」の平成29年産の販売があす23日から始まります。

22日は伊那市の定例記者会見が開かれ白鳥孝市長が発表しました。

今年は450本の限定であす、23日から市内の酒販店などで販売が始まります。

今年販売する物は原料のブドウの糖度が21度と例年より2~3度高く、コクのあるものが出来たという事です。

醸造を手掛けた伊那ワイン工房の村田純さんは「上品な渋みが楽しめるワインができた」と話していました。

ワインはフルボトル720ml入りで税込2,500円です。

高遠さくらホテルなどの伊那市観光(株)の施設や市内酒販店で販売されます。

-

南箕輪村農業交流へ魅力探し

観光客の受け入れに農業体験を生かす南箕輪村の農泊推進事業で、観光や農業の関係者が、地元の魅力を再発見するワークショップを、21日、村役場周辺で開きました。

この日は、南箕輪村役場を出発し周辺を散策して、魅力を再発見しました。

ワークショップには、村の観光や地域おこし協力隊のほか、農業従事者など25人ほどが参加しました。

コーディネーターを務めたのは、都市農山漁村交流活性化機構の花垣 紀之さんです。

花垣さんは役場近くにある横井戸などを紹介していました。

横井戸は、西天竜が流れるようになる前に、人々の生活用水や農業用水として使われていたということで、村内に40か所ほどあるということです。

花垣さんは、「身近にあるものでも都会の人にとっては十分観光資源になります」と紹介していました。

南箕輪村では、都市と農村の交流を進めようと、農泊推進事業を昨年度から本格的に進めています。

特に受け入れの農業者に関心を持ち、参加につなげたいと今回このワークショップを開きました。

南箕輪村では農家に泊まる民泊ではなく、村内の宿泊地に泊まって、農業体験をしてもらう農業交流を中心にイベントを開いていきたい考えで、10月にもモニターツアーを予定しています。

-

信大ナイアガラワイン 販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てたブドウを使ったワインが完成し、19日から販売が始まりました。

学生が実習の一環で育てたブドウ「ナイアガラ」を使ったワインで、720ミリリットル入り1,500円です。

19日は生産品販売所でワインがお披露目され、学生が味を確かめていました。

ブドウは去年10月に植物資源科学コースの2年生が実習で収穫したもので、収量は299キロでした。

糖度が18度ほどの完熟したものが多かったということで、例年に比べて甘さや香りが強いということです。

ワインは合計230本つくられていて、信大農学部の生産品販売所で1人2本まで購入することができます。 -

農業の発展に貢献 知事表彰を報告

地域の農業の発展に功績があったとして、伊那市の美和土地改良区の北原幸彦理事長と、農事組合法人「山室」が知事表彰を受賞しました。

15日は伊那市長谷の美和土地改良区の北原理事長と、伊那市高遠町の農事組合法人「山室」の初代組合長の伊藤忠彦さんらが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。

北原さんは、20年以上土地改良区の役員を務め、用水路の維持管理に尽力しました。

農事組合法人「山室」は、平成17年に設立されました。

遊休荒廃地を出さないよう、22ヘクタールの農地で酒米や、麦などを栽培しています。

白鳥市長は「農業は地域を守る基盤となっている。今後も、地域が一体となり、農地を守って下さい」と話していました。 -

JA上伊那 初心者対象の農業機械講習会

JA上伊那は、農業機械を安全に使用するための初心者講習会を、14日、伊那市西箕輪のJA菜園で開きました。

14日は、午前と午後の2回に分けて講習会が開かれ、合わせて31人が参加しました。

午前の部には、17人が参加し、トラクターや草刈り機などを操作しました。

この講習会は、JA上伊那が毎年開いていて今年で4年目です。

これまでは女性向けや、定年退職後に就農した人などを対象にして開いてきましたが、今年は広く初心者全般を受け入れました。

参加者は、JAの職員から指導を受けながら用意された農業機械を体験していました。

-

みはらしファームで試験的にサクランボ狩り

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームは、9日と10日の2日間、試験的にサクランボ狩りを行っています。

9日は伊那市や東京都などから13人がサクランボ狩りに訪れました。

農園は広さ10アールで、4品種およそ30本が植えられています。

現在は「佐藤錦」と「高砂」の2品種が食べごろです。

みはらしファームでは、いちごやアスパラガスなど年間を通して6種類の収穫体験を行っていて、サクランボは客からの要望が多く寄せられていました。

地元の農家が6年前から栽培を始め、今年は天候が良く実が多くついたことから、急きょ9日と10日の2日間客を受け入れることにしました。

食べる量や採りやすい枝の高さなどを調べ、本格営業に活かしていきたいとしています。

サクランボ狩りは10日まで行われています。

小学生以上は2,000円、3歳から小学生未満は1,000円で、30分食べ放題となっています。

なお本格営業は来年からを目指すということです。 -

地域農業支援へコーン使ったドリンクを考案

箕輪町で栽培が盛んに行われているスイートコーンを使ったドリンクの試飲会が4日、町文化センターで行われました。

試飲会には、町内の飲食店の店主や商工会のメンバーらおよそ20人が参加しました。

これは、地域農業を支援する、箕輪町の「農業応援団計画」の一環で企画されたものです。

ドリンクは、地域おこし協力隊員で、東京都で料理店を営む三浦俊幸さんが考案しました。

誰でも気軽に作れるようにと、スイートコーンと上伊那地域の酪農家がつくる「おもてなし牛乳」をミキサーにかけ砂糖で味付けをしただけのシンプルなレシピになっています。

参加者は「甘味が強いので砂糖がなくてもいいのではないか」「アレンジして使ってみたい」などと話していました。

箕輪町では、野菜の中でスイートコーンの生産が最も多く、生産額は年間およそ5,300万円となっています。

未来農戦略係(みらいのせんりゃくがかり)の土岐俊さんは「農家が減少していく中で、農地を農地として活用していけるよう、アイディアを出しながら支援していきたい」と話していました。

町では、今後も地域農業の可能性を広げるため、様々なレシピやアイディアを考案していきたいとしています。 -

春の出荷に向けて蚕にエサやり

今ではほとんど目にすることがなくなった養蚕ですが、箕輪町中曽根では、大槻文利さんが春の出荷に向けて作業を始めました。

4日に卵から孵化して1週間ほどの14万匹の蚕が松本の業者から届きました。 体長は、1.5センチほど。

1か月で10センチを超えるまでに成長します。

大槻さんの養蚕所は、画面右側、自宅脇にあり、室温は、25度以上に保たれています。

5日初めて桑の葉を与えました。

大槻文利さん73歳。 祖父の代からの養蚕を受け継ぎ、高校を卒業して以来50年以上になります。

妻のかつえさん、研修に来ている川岸の片倉さんとともに桑の葉を与えていきます。

出荷は、春、夏、初秋、初冬の年4回。 春は、6月初めから約1か月間飼って、7月初旬まゆの状態でJAに出荷します。

エサやりは、1日に4回、1週間ほど続けられ、ある程度成長してからは、1日3回になるということです。

JA上伊那によりますと、上伊那の養蚕農家は今3軒のみで、昨年度のまゆの出荷量は、約1,500キロ。

大槻さんは、その半数以上の840キロを出荷しました。

自宅周辺には、広大な桑畑もあり、エサやりを終えると今後に備えて桑の葉の収穫を行っていました。

「大きなまゆに育ってもらえればうれしい」

大槻さんのまゆは、岡谷の製糸工場に送られ、絹糸などに加工されています。 -

伊那市東春近で「御田植祭」

伊那市東春近田原の白山社が所有する田んぼで「御田植祭」が2日に行われました。

御田植祭は、白山社が所有する3アールの田んぼで行われました。

田植えの前に神事が行われ、今年の五穀豊穣を祈願しました。

この田んぼは「斎田」と呼ばれ、神に供える米を栽培する田んぼです。

神社が斉田を所有しているのは全国的にも珍しいということです。

田植えは氏子総代8人と、伊那市出身のタレント成美さんら早乙女姿の女性5人の合わせて13人で行いました。

これまでは氏子総代だけで行っていましたが、多くの人に御田植祭を知ってもらおうと初めて早乙女が登場しました。

「筋つけ」という農機具を使い、

等間隔になるよう手で植えていきます。

今回は初めて田原囃子保存会が参加し、風水害除けを祈願するお囃子を奉納しました。

東京などから来た人たちも御田植祭を見学していました。

稲刈りは10月に行われ、米は11月の新嘗祭で奉納されるということです。

-

信大農学部 東工大と家畜管理を研究

南箕輪村の信州大学農学部は東京工業大学と連携して最新のセンサーやAI処理により家畜の健康状態を管理する研究を行います。 25日はこの研究に携わる信州大学と東京工業大学の関係者が記者会見を開き、研究の概要について説明をしました。 信州大学農学部の竹田謙一准教授は「家畜の健康状態を把握する事で生産性や質の向上にもつながる」と説明していました。 今回の研究は、東京工業大学などが開発した行動や体温、位置を把握するセンサーを牛に取り付け、センサーからのデータをAIで処理しスマートフォンなどで管理できるようにします。 この研究が実用化されれば、生産者はこれまで経験や勘にたよっていた家畜の健康をデータとして管理できるようになるという事です。 信州大学の中村宗一郎副学長は「実用化というゴールに向け、協力して研究を進めていきたい」と話していました。 今年度は、信大で実験を行い、来年度以降上伊那の酪農の現場でテストを積み重ねていくという事です。

-

JA上伊那総代会 販売目標145億円

JA上伊那通常総代会が25日に開かれ今年度の農畜産物の販売高計画額を昨年度より5億円多い145億円とする事業計画案が承認されました。 25日はJA上伊那本所で第22回通常総代会が開かれ組合員250人ほどが出席しました。 今年度の農畜産物の販売高は昨年度より5億円多い145億円を目標としています。 品目別では米が45億円、野菜が22億円、きのこが21億円、花卉が15億円などです。 JA上伊那では、販売高の3割を占める米を中心に、花卉や野菜、きのこなどの生産量の拡大を図りたいとしています。 御子柴茂樹組合長は「異常気象やTPP、自己改革など課題が山積している。 行政や商工団体などと力し地域に必要なJAを目指していきたい」と挨拶しました。

-

罠センサー新たに20基手良地区に設置へ

伊那市有害鳥獣対策協議会の総会が21日市役所で開かれ、罠につけるセンサーの実証実験を今年度も継続して実施することなどが報告されました。 センサーは、今年2月に手良地区に10基設置されました。 罠についたワイヤーが引っ張られセンサーのジャックが抜けると電波を発しインターネット上で確認できるシステムです。 総会では、里山のふもとは受信したが入り組んだ谷は受信しにくいとの報告がありました。 今年度は、木々の葉が生い茂った梅雨の時期に調査を実施する計画で、20基を新たに手良地区に設置する計画です。 協議会では、成果があれば広範囲に設置したい考えです。 他に、GPSやドローンなどの新産業技術を活用したニホンジカの捕獲実証実験も計画しています。 有害鳥獣による昨年度の市内の農業被害額は前の年度よりおよそ400万円少ない2,500万円だったということです。

-

ミドリナ委員会 プレイベント「入笠山ハイキング」

伊那市が進める50年の森林ビジョンの活動を民間が中心となって応援するプロジェクト「ミドリナ委員会」は、初めてのイベントとなる入笠山ハイキングを、21日に行いました。 仙丈ヶ岳にある山小屋馬の背ヒュッテの管理人斎藤しのぶさんが案内人を務め、標高1,955メートルの入笠山の頂上を目指しました。 6月から始まるイベントのプレ企画として行われたもので、委員や一般などおよそ10人が参加しました。 ミドリナカフェと題して6月から毎月行われるこのイベントは、森と人との関わりを様々な切り口で広く発信していこうというものです。 50年の森林ビジョンは、次世代に森林や自然環境・農林業を引き継いでいこうと市が進めているものです。 先月設立したミドリナ委員会には、3つの部会があり、そのうちの1つイベント部会が企画しました。 頂上では、参加者がコーヒーを飲んだりしながら景色を楽しんでいました。 次回は、林業で生計を立てている西村智幸さんが「きこりという仕事と生き方」をテーマに話をします。 他にも、様々な企画を用意しているということで、委員会では多くの参加を呼び掛けています。 (平賀さん96-0438)

-

諏訪形区を災害から守る委員会 農水省優秀賞を受賞

伊那市西春近の諏訪形区を災害から守る委員会は農林水産省の第2回インフラメンテナンス大賞で、全国から応募のあった200団体のうち17団体が選ばれた優秀賞を受賞しました。 インフラメンテナンス大賞は農林水産省や国土交通省などが優れた社会インフラの整備や保守管理を行っている事業者や団体に贈る賞です。 今回は全国から200ほどの応募がありました。 諏訪形区を災害から守る委員会は平成18年の7月豪雨をきっかけに貝付沢に広葉樹を植えるなどの活動を行っています。 委員会は、災害後、県が治山事業を行った貝付沢での植樹や林道整備などの保守管理活動をしていて、森林の強靭化に貢献していると評価されました。 今年のインフラメンテナンス大賞は全国で32団体が受賞しました。 諏訪形区を災害から守る委員会では今年も秋に370本ほどの広葉樹の植樹を行う計画です。

-

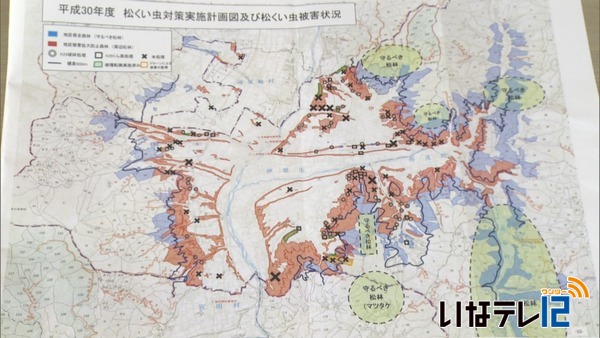

松くい虫被害拡大に歯止めかからず

伊那市の平成29年度の松くい虫の被害量は過去最大となった平成28年度に比べると減少したものの、標高900mより低い松林で被害が拡大していることが報告されました。 17日は、伊那市役所で松くい虫対策協議会が開かれ、被害状況が報告されました。 松くい虫の被害量は、昨年度2,210立方メートルで、過去最大となった平成28年度の2,847立方メートルと比べると減少しましたが、標高900mより低い松林を中心に被害は拡大しています。 破砕や燻蒸などの処理費用は、昨年度、過去最大の4,749万円となっています。 伊那市では、引き続き、マツタケ山など守るべき松林を的確に定めて対策するほか、周辺の松林については樹種転換を進めたいとしています。 また、信州大学と共同で進めている小型無人機ドローンを活用した実証実験についても報告がありました。 富県南福地の5ヘクタールの森林を上空から調査したところ、およそ2000本の松のうち、150本の被害木があり、今年度は、そのうちの40本を処理し経過を観察するとしています。 協議会の委員からは、「ストーブ用に積んである薪や、伐採後の切り株からの感染が疑われる」として適切な処理を望む意見が出されていました。 白鳥孝市長は、「被害は拡大していて全国的にも困っているがカンフル剤はない。信大との連携を含め、早期対応で守るべき森林を守っていきたい」と話していました。

-

水稲の高密度苗と側条施薬 実演会

水稲の省力化と低コストでの生産を目指す高密度で育てた苗の田植えの実演会が、10日伊那市東春近の田んぼで開かれました。 通常は1箱に100グラムのもみをまきますが、高密度の苗は2.5倍となる250グラムをまいて育てました。 この高密度な苗「密(みつ)苗(なえ)」を植えることができる田植え機で実演が行われ関係者30人ほどが見学し、写真を撮るなどしていました。 この実演会は、上伊那農業改良普及センターが東春近の農事組合法人はるちかのほ場で開きました。 農機具メーカーが協力し、密苗を田んぼに植えていきます。 通常の苗だと10アールの田んぼを植えるのに25枚の苗箱が必要ですが、密苗だと7.5枚ほどで済むということです。 また10日は、側条施薬の実演も行われました。苗を植えながらそのとなりに農薬をまく新技術です。 これまでの密苗の試験栽培で、省力と低コストの効果は確認できていますが、初期の病害虫防除に課題が残っていて、この新技術にも期待がかかります。 すでに、この農機具を導入している法人の関係者も見学に訪れていました。 上伊那農業改良普及センターでは、「密苗の導入で省力・低コスト・増産につなげたい」と話していました。

-

箕輪町木下 かりんの花が見ごろ

箕輪町木下でかりんの花が見ごろとなっています。 濃いピンク色のものと、淡いピンク色のものの2種類があります。 90歳の果樹農家、小原金安さんは30本程のかりんを育てています。 今年は例年より1週間ほど早く咲き始めました。 10月頃に収穫の時期を迎えるという事です。

-

上伊那森林組合 昨年度のペレット生産量3,296トン

上伊那森林組合の通常総代会が25日に伊那市内で開かれ、昨年度のペレット生産量が前の年度を約670トン上回る3,296トンだった事が報告されました。 市内で通常総代会が開かれ昨年度の事業報告が示されました。 昨年度のペレットの生産量は3,296トン、金額にして9,399万円でした。 組合によりますと上伊那の福祉施設や宿泊施設、保育園などで20台の大型ペレットボイラーが現在稼働していて年々需要が高まっているという事です。 この日はほかに、今月10日に明らかになった不適切な会計処理について報告がありました。 組合長の白鳥孝伊那市長は組合員や関係機関に陳謝し「信頼回復と経営健全化にむけ役職員一丸となって取り組みたい」と話していました。

-

JA上伊那あぐりスクール 22メートルの巻き寿司に挑戦

小学生が農業体験を行うJA上伊那のあぐりスクールが21日に開校し、長さ22メートルの巻き寿司作りに挑戦しました。 長さ22メートルの巻きすの上に150枚の海苔がのせられました。 11升のコシヒカリが配られ、子ども達が海苔の上にのせていきます。 今年度あぐりスクールを受講する小学3年生から6年生64人のうち、この日は48人が参加して親子で22メートルの巻き寿司を作りました。 かんぴょう、きゅうり、でんぶの3種類の具材をのせたら全員で呼吸を合わせて巻いていきます。 適度に力を加えて形を整えたら完成です。 丁寧に持ち上げて全員で記念写真を撮りました。 あぐりスクールは農作物が食卓に並ぶまでの過程を学び、様々な体験をする事で食と農について考えてもらおうとJA上伊那が行っているものです。 今年度は12月まで毎月1回教室が開かれる事になっていて、次回は田植えや落花生の種まきなどを予定しています。

252/(水)