-

猟師のくくりわな 南箕輪村に寄付

南箕輪村田畑の猟師、加藤尚さんは、自身が開発し特許もとったニホンジカ捕獲用のくくりわなを11日村に寄付しました。

加藤さんが寄付したのは、加藤式くくりわな隼10セットです。

従来のものと比べ重さは、2分の1、踏み板部分の面積は2倍で発泡スチロールでできています。

発泡スチロール部分は、村内にある包装・梱包資材などを製造販売している興亜化成と共同開発しました。

このくくりわなの特徴は、踏み板部分の発泡スチロールに切れ目を入れることで3キロほどの荷重がかかると半分に割れる点です。

金属を使った機械式のものと比べて、寒さに強く軽量で、女性や高齢者でも仕掛けやすくなっているということです。

発泡スチロールがVI字型に割れる形が獲物を狙って羽を広げる隼に似ているとして、商品名を隼にしました。

価格は、1セット6,000円で、1月から販売を始め、これまでに500個が売れているということです。

このくくりわなで、去年は長谷で800頭を捕獲したということです。

加藤さんは、ニホンジカが南箕輪村の経ヶ岳などの西山でも見られることに危機感を持っていて、今回の寄付は、そうした実情をアピールする狙いもあります。

唐木一直村長は、「村の猟友会で使わせていただき有害鳥獣から村の山や農地を守っていきたい。併せてシカ肉の活用も考えたい」と話していました。 -

JA上伊那 米穀施設整備始まる

JA上伊那は、米穀施設の老朽化が進んでいることから、施設の再編を進めています。

14施設のうち、3つの施設の拠点施設としての整備が11日から始まりました。

拠点施設の整備が行われるのは、南箕輪ライスセンター、美篶3号カントリーエレベーター、飯島カントリーエレベーターです。

11日は、南箕輪と美篶の増改修工事安全祈願祭が南箕輪ライスセンターで行われ、関係者およそ70人が集まり工事の無事を祈願しました。

JA上伊那は、施設が老朽化していることから、上伊那広域での施設整備を3年から5年の計画で進めています。

総事業費は17億円で、うち拠点施設の整備にかかる10億円を国の補助金で賄います。

南箕輪ライスセンターの整備は、総事業費およそ4億1千万円で、400トンの米を保管できるサイロ5基を新設する他、乾燥機1基を増設し処理能力を向上させます。

整備事業は、9月末の完了を予定しています。 -

韓国の研究者・農協が伊那市の直売所など視察

韓国の農業協同組合と研究者が、10日、伊那市を訪れ、直売所や有機農業の取り組みを視察しました。

10日は、韓国農漁村社会研究所のクォン・ヨングンさんと、安東農業協同組合の本部長、ファン・チャンヨンさんが、伊那市のグリーンファームを訪れました。

二人は、地域に根を張った直売所の建設を検討していて、世界の実例を見学・視察しようと、伊那市を訪れました。

グリーンファームでは、小林史麿会長の案内で蜂の子・イナゴなどの伊那の特産品や、山菜などを見学して歩きました。

生産者が、自分で値札を貼り、売り場に並べる様子に二人は、興味を持ったようでした。

ファンさんは、「日本のTPPと同じように韓国とアメリカとの自由貿易協定・FTAが問題を引き起こしている。地域で生産されたものが地域で消費され循環する経済を作りたい」と話していました。

二人はこのほか、無農薬の米で酒造りを行っている伊那市の造り酒屋宮島酒店などを視察しました。 -

農家食堂「こかげ」開店

伊那市高遠町藤沢の女性たちが運営する農家食堂こかげが4月29日に開店しました。

昼時には、多くの人たちがつめかけ、スタッフたちはうれしい悲鳴をあげていました。

29日の正午ごろ、駐車場は満車。店内に入ってみると、満席状態で、女性スタッフたちは、その対応に追われていました。

メニューは、地元でとれた野菜や米を使った古きよきいなかを感じさせる内容で季節感も味わえます。

過疎化が進み、空き家や耕作放棄地が目立つようになった地域を女性パワーで盛りたてようと藤沢宗子さんが中心となって10年前から構想をあたためてきました。

農家食堂こかげの営業時間は、午前11時から午後4時で水曜定休ですが、連休中は、休日返上で営業するということです。 -

箕輪ダムでジャンボマス放流

天竜川漁業協同組合は、ゴールデンウィークを前に、箕輪町の箕輪ダムなどでジャンボマスを28日放流しました。

28日は、箕輪ダム、伊那市の高遠ダム、辰野町の横川ダム、の3か所であわせて300キロ分のジャンボマスを放流しました。

ジャンボマスは50センチほどの大きさで近年では一番の大きさだということです。

28日は朝から10人ほどが集まり、ジャンボマスの放流を待っていました。

天竜川漁協では「ゴミの持ち帰りや遊漁料の支払いなどのマナーを守って釣りを楽しんでほしい」と呼びかけています。

遊漁料は一日券が1000円、年間券が6000円、中学生券が300円で、小学生以下は無料です。

券はコンビニエンスストアなどで買うことができます。 -

伊那市手良で一足早く田植え

伊那市手良の田んぼで、27日、早くも田植えが始まりました。

27日は、伊那市手良中坪の登内里見さんの妻、美穂さんが、田植え機で田んぼに苗を植えていました。

登内さん宅では毎年4月下旬ころ田植えを始めていて、今年は去年より2日早い田植えとなりました。

美穂さんは「今年は寒かったので苗の管理が大変でしたが、霜の被害もなくよく育ちました」と話していました。

登内さんは5月いっぱいかけ、他の農家からの依頼も合わせて植えるということです。

JA上伊那によると、田植えのピークは5月中旬になるということです。 -

天竜川漁業協同組合 イワナ放流

天竜川漁業協同組合は23日、イワナの成魚を天竜川の支流に放流しました。

23日は、天竜川漁業協同組合員などが集まり、イワナの成魚155キロ分を三峰川や小黒川など高遠と長谷の河川に放流しました

天竜川漁協では、上伊那地域の10河川あまりに500キロ分のイワナを放流します。

三月にはアマゴ1トンと、イワナ500キロを放流しています。

遊漁料は一日券が1000円、年間券が6000円、中学生券が300円、小学生以下は無料となっていて 、天竜川漁協では、マナーを守って楽しく釣りをしてほしいと呼び掛けています。 -

美篶土地改良区「金賞」を市長に報告

長年にわたり農業用水路の改修などに取り組んできた伊那市の美篶土地改良区は、全国土地改良事業団体連合会の最高賞となる金賞を受賞し、20日伊那市の白鳥孝市長に報告しました。

20日は、美篶土地改良区の春日晴規理事長ら3人が市役所を訪れ、白鳥市長に金賞受賞を報告しました。

3月に東京都で開かれた全国土地改良事業団体連合会の総会で、長年にわたる地域への貢献などが評価され受賞したものです。

美篶土地改良区は、昭和22年、前身となる美篶全村耕地整理組合時代から農業用水路や道路整備を行なってきました。

農業用水路は、美篶地区全域の600ヘクタールの田畑を潤し、1,700戸の生活基盤づくりを行なってきました。

近年では、六道の堤の改修工事も完成させています。

白鳥市長は、「美篶の田畑は、伊那市の農業のシンボル。これからも積極的に展開してもらいたい。」と受賞を喜んでいました。 -

ニホンジカ捕獲 昨年度大幅増

食外対策として行なっている南信森林管理署のニホンジカの捕獲頭数は、猟友会に委託した結果、大幅に増えたことが20日わかりました。

昨年度捕獲したニホンジカは、南アルプスで797頭、八ヶ岳で379頭、霧ヶ峰で77頭の合わせて1,253頭で、このうち猟友会が捕獲した分は、1,182頭にのぼります。

前年度は、猟友会への委託契約がなかったため、職員の捕獲が中心となっていて216頭にとどまっていました。

南信森林管理署では、猟友会との委託契約による捕獲が効果的だつたとして、今年度も引き続き実施するとともに、年間を通じて使用でき、効率的で安全なくくりワナの貸し出しによる捕獲を積極的に実施していきたいとしています。 -

山火事予防パレード

上伊那地方事務所や南信森林管理署・市町村などは、山火事の予防を呼びかけるパレードを、17日、行いました。

17日は、伊那合同庁舎前でパレードの出発式が行われました。

予防パレードは、山火事が発生しやすい季節を迎え、住民に注意を促そうと毎年行われています。

青木 一男上伊那地方事務所長は、「一人ひとりが注意すれば、未然に防ぐ事ができる。地域の人に意識を高めてもらえるように呼びかけたい」と話していました。

去年の上伊那地域の山火事発生は5件で、0.82ヘクタールの山林を焼きました。

今年は、17日までに既に3件、0.46ヘクタールの被害が出ています。

原因は、ごみ焼きの延焼・タバコの不始末など、不注意によるものがほとんどとなっています。

パレードは、今日1日かけて、上伊那北部の4市町村を回りました。

18日は、伊南4市町村で行われる予定です。 -

水稲播種作業始まる

箕輪町中原のJA上伊那育苗センターで、水稲の播種作業が始まっています。

5日は、10人ほどが作業にあたっていました。

播種作業は、4日から始まり、22日まで行われます。

箕輪町の育苗センターでは、辰野町と箕輪町の水稲の苗を作っています。

辰野町のほうが、箕輪町よりも冷涼な気候のため、辰野町の苗の方をより大きく育ててから出荷するということです。

今年は、去年より若干少ない7万枚の苗箱(なえばこ)を作ります。

苗箱に専用のマットを敷いて、消毒された種もみを蒔きます。

それに土をかぶせたあと、温度と湿度が保たれた出芽室に入れられます。

出芽した苗は、ハウスなどで

20日から30日ほど育てられ、ゴールデンウィーク頃から田んぼに植えられるということです。 -

箕輪町 人・農地プラン作成へ

箕輪町の農業の今後を考える「人・農地プラン」を作成する検討委員会が、27日発足しました。

人・農地プランは、農林水産省の呼びかけに応じた市町村が作成するものです。

高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など、農業が様々な問題を抱える中で、地域の実情に根ざした農業の今後の展望を描こうというものです。

27日は、第1回のプラン作成委員会が開かれ、農業委員会やJAなど18人が委員に委嘱されました。

箕輪町では、今月に入って農地所有者や耕作している4400世帯に、農地や農業に関する意向調査を郵送しています。

そのほか、集落・地域単位で話しあい、中心となる経営体、農地の集約、地域農業のあり方などについて議論する場を設けます。

これらの意見を参考に、来年度中のプラン策定を目指します。

プランを策定した市町村は、就農した人への給付金や、農地集積に協力した人への補助など、様々なメリットが受けられるということです。 -

芋焼酎「耕作放棄地再生隊」完成

伊那市東春近田原の耕作放棄地を利用して育てたサツマイモを使った焼酎が完成しました。

焼酎の名前は「耕作放棄地再生隊」。「1本飲めば1平方メートル再生」をキャッチフレーズに4月以降に販売を開始します。

焼酎は、耕作放棄地の再生に取り組んでいる伊那市東春近田原で育てたサツマイモを使っています。

地元農家でつくる農事組合法人「田原」では、新宿区などの住民を対象に耕作放棄地再生体験ツアーを実施し、去年6月にサツマイモの苗植え、10月には、収穫体験と焼酎の仕込み体験を行いました。

焼酎は300本製造され、4月以降、地元東春近と新宿区内で販売する計画で、耕作放棄地の解消、発生防止をPRしていくという事です。 -

箕輪町農業観光ビジネス新チーム設置へ

都市と農村の交流、農業振興を目指す箕輪町グリーンツーリズム推進協議会は、観光農業ビジネスのあり方などを研究する新チームを立ち上げます。

27日は、箕輪町役場で、推進協議会の会議が開かれました。

協議会では、これまで都市農村交流、農産物加工・健康メニュー開発・健康推進の3つの組織でグリーンツーリズムを推進してきましたが、来年度から新たに、観光農業ビジネス推進チームを新設することが了承されました。

仮称・みらい農(の)ビジネス推進チームは、観光農業ビジネスのあり方について研究し、ほか3つのチームと連携を図りながら、主体的に事業に取り組みます。

このチームは、若手農業者など、住民から公募する予定です。

平澤豊満箕輪町長は、「取り組みに弾みがつき始めている。基礎が出来上がっているので、自信を持って、グリーンツーリズムを推進して欲しい」と話していました。 -

農事組合法人南福地ファーム設立

農業の生産性の向上を図ろうと伊那市富県南福地の農家は農事組合法人南福地ファームを設立しました。

18日は、南福地公民館で設立総会が開かれ農家およそ50人が出席しました。

南福地ファームは、農作業の共同化などにより、生産性の向上を図るもので、106人の会員で構成されています。

代表理事に選任された牛山清人さんは、「法人設立により、農家の収入の安定化を図るとともに、耕作放棄地の解消に努めていきたい。」とあいさつしました。

南福地ファームでは来年度、米や麦をはじめ、白ねぎや、ブロッコリー、キャベツなどを生産する計画で、およそ3500万円の収入を見込んでいます。 -

信州大学農学部で卒業式

南箕輪村の信州大学農学部で23日、卒業式が行われました。

今年度農学部を卒業するのは、学部生184人、修了生65人の合わせて249人です。

式では、山沢清人学長が各学部の卒業生と修了生の代表者に卒業証書を手渡しました。

農学部の中村宗一郎学部長は「これまでに学んだ知識を知恵に変え、新領域にひるむことなく挑戦してほしい」と式辞を述べました。

卒業生と修了生を代表して食料生産科学専攻の檀上理沙さんは「周囲の人に対する感謝の念を常に持ち、さらなる飛躍に努めたい」と話しました。

式が終わると、後輩らが卒業生に花束を渡したり一緒に写真を撮るなどして、卒業を祝いました。

信州大学農学部では、今年度卒業する学部生184人のうち100人が就職を希望していて、2月末現在の内定率は91%となっています。

残りの84人は、大学院などに進学を予定しているということです。 -

ブナシメジ培養 農事組合法人みぶ設立

伊那市東春近でブナシメジを培養する「農事組合法人みぶ」が15日、設立されました。

伊那市のJA上伊那本所で設立総会が開かれました。

農事組合法人みぶは、平成3年から20年間ブナシメジの培養をしてきた三峰ひらたけ生産組合が解散し、新たに法人として設立されたものです。

設備の老朽化と組合員の高齢化の課題に取り組み、事業の継続・発展、後継者を育成しようと法人化しました。

組合員は、伊那市などのきのこ栽培の経営者7人です。

代表理事組合長には伊那市の北原利道(としみち)さんが選任されました。

事業はこれまでと同じく、東春近にあるJA上伊那の培養センターを利用し、ブナシメジを培養します。

ブナシメジは専用のビンの中で培養していて、昨年度、生産組合はおよそ465万本作りましたが、法人となった今年度は70万本ほど多いおよそ541万本を計画しています。

今後は、新たな事業展開も検討していくということです。 -

JA上伊那 地球環境高を米で支援

JA上伊那は、春の甲子園に県代表として出場する地球環境高校の保護者会に上伊那産の米などを2日贈りました。

JA上伊那本所で行なわれた贈呈式には、保護者会長の酒井和彦さんと副会長の河野哲三さんが出席し、宮下勝義組合長から目録を受け取りました。

JAが贈ったのは、上伊那産コシヒカリ、伊那華の米10キロと、カミーちゃんりんごジュースふた2ケース、伊那華のカリンのど飴10袋です。

宮下組合長は、「のど飴でかぜ予防にも役立ててください」と選手たちの活躍に期待していました。

地球環境高校野球部は、上伊那出身者が5人。3人が伊那市出身です。

今日贈られた米などは、壮行会でチームに手渡され、11日から徳島県で予定している合宿で選手たちに提供されます。

保護者会の酒井会長は、「子どもの為に、良いものばかりいただきありがたい」と感謝していました。

春の甲子園全国大会は、21日から始まります。 -

雑穀活用の取り組み発表

いーな雑穀ネットワークによる雑穀フェスタが4日、伊那商工会館で開かれました。

これは、アマランサスなど雑穀を使った商品開発により、地域振興につなげようと活動している、いーな雑穀ネットワークなどが開いたもので会場にはおよそ

40人が集まりました。

フェスタでは会員による活動の成果発表や商品の展示販売が行われました。

このうち上伊那農業高校の生徒は製品化した雑穀カレーについて発表しました。

雑穀カレーは上農の生徒が製品化したもので東日本大震災により被害にあった宮城県の高校に支援物資として贈りました。

生徒らは味の改良やイベントでの販売により雑穀カレーの普及につとめるほか、東北支援として売上の募金や雑穀による農地復興の手助けにも取り組みたいと話していました。

会場ではほかに、市内のケーキ店などが雑穀入りお菓子の展示販売を行い人気を集めていました。

ネットワークでは、栄養価が高く、様々な食べ物と合う雑穀を一般の人たちが身近なものに感じてもらえるよう活動を続けていきたい。」と話していました。 -

間伐材の利活用で地域活性化

間伐材の利用や森づくりなどについて学ぶ学習会が3日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。

会場には、県内を中心におよそ70人が集まり、情報を交換しました。

県内の6団体で作る「森林に学ぶネットワーク運営委員会では、より良い森林や環境づくり、地域活性化などを目的に県内を中心に学習会を開いています。

今回の学習会では「間伐材の利活用に挑戦」をテーマに学生や企業、団体が活動を発表しました。

このうち、伊那市で薪ストーブの販売などを行なっている株式会社DLDは、間伐材を使った薪活用のメリットなどを説明しました。

DLDでは、2007年から薪の宅配サービスを行なっていて、上伊那地域で薪の需要が増えている現状を説明し「薪の活用は木材の地産地消につながる」と話していました。

間伐材を有効に活用することで、薪ストーブユーザー、林業関係者、薪を作る人、配達する人など、薪を中心に循環が生まれ地域の活性化につながると説明していました。

ある参加者は「今まで気づかなかった活用法を学ぶことができた。自分の地域でも活かしてみたい」と話していました。 -

みのわ営農が水系別作付け研究へ

箕輪町の農事組合法人みのわ営農は、新たに稲の水系別作付けの研究を始めます。

稲の水系別作付けの研究は、平成24年度の新規事業として25日の総会で承認されました。

この事業は、町内の河川などの水系別に農地をブロックに分け、それぞれのブロック内の水田で同じ時期に田植えをすることで、収穫時期をそろえるものです。

これにより、コンバインでの刈り取りがブロックごとに行うことができ、効率的な運用が図れるというものです。

市川隆男理事長はあいさつの中で、「水稲の作付け時期の調整を行い、水田農業の効率的な運営を図りたい」と話していました。 -

上伊那ファーマーズの集い

農業のこれからについて考える上伊那ファーマーズの集いが1日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

これは上伊那地方事務所などが毎年開いているもので、農業委員や市町村の担当者などおよそ 200人が、これからの農業について考えました。

株式会社農林中金総合研究所特別理事の蔦谷栄一さんが、「転換点に立つ日本農業と再生の方向」と題して講演しました。

蔦谷さんは、「大規模化に日本の農業の未来はない。日本の農業は手間暇を惜しまない小規模なもの。風土を生かすことが重要」と話しました。

今後の農業については、消費者と一体となった農業を作ることを提案しました。

蔦谷さんは、「生産者と消費者が一体となることで、新しい展望が開ける」と話していました。

農業に従事し優れた功績のあった6人と3団体の表彰や、農業名人の認定証授与なども行われました。

農産物の生産と直売に取り組み、現在はグリーンツーリズムのオーナー事業などに取り組んでいる箕輪町大出の唐澤誠さんは、「多くの仲間や地域の方がいたからこそ成し得た。さらに研鑚を重ねていきたい」と受賞者を代表してあいさつしました。 -

JA上伊那 米殻施設再編される見通し

JA上伊那が運営するカントリーエレベーターなどの米殻施設は老朽化が進んでいます。

効率のいい運営を進めるため、それらの施設は3年から5年かけて再編される見通しとなりました。

JA上伊那の臨時総代会が28日、伊那市のJA上伊那本所で開かれ、米殻施設の再編案が可決されました。

現在、上伊那に11か所あるカントリーエレベーターやライスセンターは、建設から30年が経過したものもあり、米の品質保持に必要なコストが膨らんでいます。

JAでは、施設の効率良い再編により広域利用体制へ移行させたい考えです。

再編計画によりますと、上伊那に14基ある施設のうち、南箕輪ライスセンター、美篶カントリーエレベーター、飯島カントリーエレベーターの3施設を上伊那の拠点施設として整備するものです。

再編に伴い、東春近ライスセンターなど4施設を一時集荷のみ行う中継基地とする他、残る施設についても改修を行う計画です。

再編に係る経費は3年から5年の間におよそ17億円を見込んでいて、そのうちのおよそ10億円を国の補助事業で賄う考えです。

臨時総代会にはおよそ290人が出席し、米穀施設の再編案は賛成多数で可決されました。 -

もりもり上伊那山の感謝祭

林業関係者の表彰・活動報告などを行うもりもり上伊那山の感謝祭が、23日、伊那市のいなっせで行われました。

もりもり上伊那山の感謝祭は、上伊那地域の8割を占める森林の機能を持続的に発展させ、健全な姿で次世代に引き継いでいこうと毎年、行われています。

23日は、森林整備や治山事業・鳥獣保護などに功績のあった7人に、表彰状が手渡されました。

7人を代表して、地域林業の振興に寄与したとして表彰された伊那市の橋爪庄一さんは、「森林業は、未来のために汗を流す職業。これからも地域林業の発展に力を尽くしたい」と話していました。

主催した上伊那地方事務所の市川武二所長は、「森林は、先人達が守り育てた大切な財産。上伊那の森林づくり・山づくりをさらに推進したい」と話していました。 -

南箕輪村 松くい虫被害7倍に

今年度の南箕輪村の松くい虫被害は、前の年度と比べ、およそ7倍の91立方メートルとなる見通しである事が分かりました。

22日、南箕輪村役場で開かれた森林病害虫等防除対策協議会で、今年度の被害状況や来年度の対策などが示されました。

南箕輪村では、平成22年10月に田畑で初めて松くい虫被害が確認されました。

今年度の被害量は、村全体で91立方メートルで、平成22年度の14立方メートルから、およそ7倍増加しました。

一方、被害地域については、田畑、神子柴で以外で新たな被害は確認さていないと言う事です。

村では、来年度から、大芝高原みなんの森と、殿村八幡宮については、薬剤の樹幹注入で国の補助が受けられる、高度公益機能森林の指定を受けたいとしています。

唐木一直村長は、「大芝を中心に薬剤注入しながら、なんとしても北上を防ぎたい」と話していました -

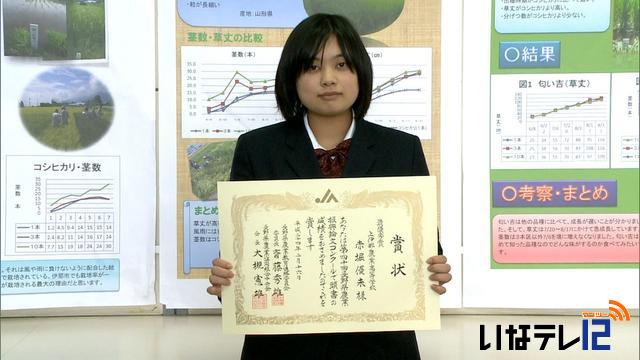

農業振興論文コンクールで上農赤堀さん最優秀賞

県内の高校生を対象に開かれた農業振興論文コンクールで、上伊那農業高校1年の赤堀優未さんが最優秀賞に選ばれました。

赤堀さんは上農高校生産環境科の1年生です。

論文では、地元の米の歴史やもち米を使ったマフィンとドーナツを作り文化祭で販売した活動などが書かれています。

コンクールには県内7校から19点の応募があり、赤堀さんの論文は、活動内容が今後につながる点などが評価され最優秀賞に選ばれました。

赤堀さんは「最優秀賞に選ばれたときはあまり実感がなかったけど、今はとても嬉しい。将来は地元の野菜を使って地域おこしができるような職業に就きたい」と話していました。 -

信州大学農学部でジャム販売

南箕輪村の信州大学農学部で15日から学生が実習でつくったジャムの販売が始まりました。

ジャムは教育実習の一環として栽培した果物を加工したものでりんごやイチゴ、ブルーベリーなど8種類です。

ジャムは構内の生産品販売所で売られていて、訪れた人たちは試食してから選んでいました。

販売されているジャムは1瓶200g入りで合計およそ8千個が用意されています。

価格は種類別に320円から500円となっていて、なくなり次第販売は終了します。

ジャムは生産品販売所で平日の午前8時半から午後5時まで販売されています。 -

かんがい整備事業の負担割合示す

伊那西部土地改良区連合総会が14日南箕輪村の村民センターで開かれ、農地のかんがい整備事業の負担割合の案が示され了承されました。

伊那西部土地改良連合では、辰野町から伊那市の天竜川西岸の段丘上にあるかんがい設備で施設や送水するポンプの老朽化に伴い国の補助などを受けて改修します。

事業費のうち地元負担が20億円となっていて、3分の2が国、6分の1を県が負担し、残り6分の1の約3億3千万円を4市町村と4つの土地改良区が分担します。

負担割合は土地の広さの割合とし、面積は、西部伊那土地改良区が1336haで比率が52%。

西部西箕輪土地改良区が809haで比率が31%。

西部南箕輪土地改良区が360haで比率が14%.

西部辰野土地改良区が56haで比率2%となっています。

各市町村とそれぞれの土地改良区の負担割合は協議して決めることになっています。

改修は来年度から平成33年度までの10年間実施され計画です。 -

集落営農組織ネットワーク、認定農業者合同研修会

JA上伊那は、地域農業の振興を目的に、「集落営農組織ネットワーク・認定農業者合同研修会」を8日、伊那市のJA上伊那本所で開催しました。

研修会は、集落営農組織の法人化や、地域農業の中心的な担い手づくりなど、持続可能な農業組織を作っていこうと開かれました。

会場には、集落営農組織の代表や、市町村の認定を受けた認定農業者、自治体の農政担当者などおよそ150人が出席しました。

JA上伊那の宮下勝義代表理事組合長は「政府のTPPへの参加表明など農業をとりまく状況は厳しくなっている。

今後も、地域で持続可能な農業を継続していくために、環境変化に対応できる担い手づくりをしていかなければならない」と挨拶しました。

JA上伊那によりますと、上伊那地域には、集落営農組織が43、認定農業者が465人いるということです。

JA上伊那では、今後、集落営農組織と認定農業者が、一体となり地域の農業基盤を築き、次世代の担い手作りをする、環境を作っていきたいとしています。 -

信州大学学部長選挙 中村宗一郎教授再選

信州大学農学部の学部長選挙が6日行われ、今の学部長で応用生命科学科の中村宗一郎教授が再選されました。

任期満了に伴う学部長選挙が行われ、開票の結果、今の学部長の中村教授が再選されました。

中村教授は山口県出身の58歳で、鳥取県の鳥取大学を卒業後、山口県の宇部短期大学、島根県の島根大学で教授を歴任し、平成17年に信州大学農学部の教授につきました。

平成22年2月からは、学部長に選任され、2期目です。

主に、食生活や食品科学に関する研究を行っています。

学部長の任期は、平成27年の3月までとなっています。

262/(木)