-

ますみヶ丘で炭焼き体験会

伊那市のますみヶ丘平地林で8日、間伐材を利用した炭焼き体験会が開かれた。

ますみヶ丘平地林の間伐材の有効利用を図ろうと行われたもので、8日は信州大学農学部の学生など10人が参加した。

体験会は、ますみヶ丘平地林内にある炭焼き小屋で行われ、アカマツやカラマツなどの薪を釜に入れる作業が行われた。

指導には、伊那財産区議員で炭づくりのベテランの田畑昌英(しょうえい)さんがあたった。

田畑さんは、「空気が入らないようなるべく密にして並べる事が大切」と炭作りのポイントを話していた。

学生達は、窯の中に入り薪を並べていった。

4時間かけて釜に約170キロ分の薪が詰められ、火が入れられた。

炭は来週のはじめに出来上がる予定で、伊那市では環境保全協定を結んでいる新宿区との交流事業などで炭を使うという。

また、アカマツやカラマツなど、炭の出来上がりの違いを学習するという。 -

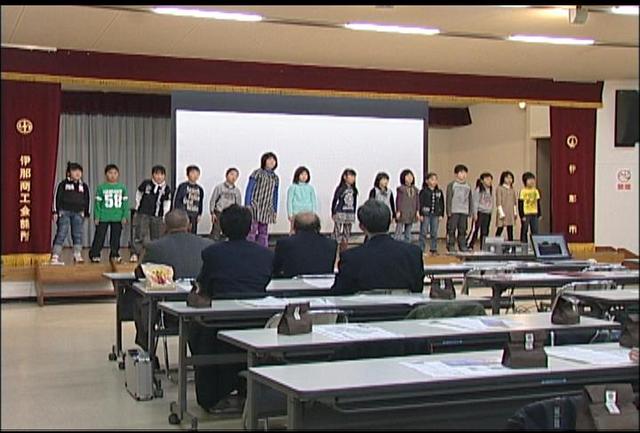

アマランサス事例発表会

雑穀アマランサスで地域振興を目指す伊那地域アマランサス研究会は6日、伊那商工会館でシンポジウムを開いた。

研究会のメンバーや一般約80人が集まった。

シンポジウムは毎年開かれていて、今年は「アマランサスのある暮らし」をテーマに活動報告と事例発表が行われた。

事例発表では、上伊那農業高校3年の布留川深志君が、アマランサスに与える肥料の量による生育の違いについて、研究結果を発表した。

布留川君によると、肥料なし、適量の肥料を与えた場合、4倍の肥料を与えた場合で比較したところ、肥料が多いほど背丈は高くなったものの、収穫量が一番多かったのは適量の肥料のほ場だったという。

布留川君は「肥料なしでも十分に育つ強い植物だが、生産量を求めるなら、適量の肥料を与えることが必要」と話していた。

このほか、1年間アマランサスを栽培してきた長谷小学校の3年生は、収穫した時の感想について「茎がちくちくして痛かった」「アマランサスの実にごみが混ざって大変だった」と発表した。

アマランサス研究会の登内英雄会長は「最初は継続を心配していたこの研究会も今年で4年。少しずつだが地域にもアマランサスが広がってきている」と話していた。 -

ファーマーズの集い

上伊那地方事務所などは、農業の現状や課題について考えるファーマーズの集いが2日、伊那市のJA上伊那本所で開いた。

2日は、市町村の担当者や農業関係者など約200人が出席した。

集いでは、長年に渡り農業に従事し功績のあった7人と2団体に農業功績者表彰が贈られた他、農業委員会活動に協力してきた2人に感謝状が贈られた。

後世に残すべき技術を持つ農業名人には今回新たに4人と1団体が認定された。

伊那ケーブルテレビエリア内では、上伊那で白ネギの生産化に貢献した伊那市の平澤義彦さん。

ぶどうの栽培からワインの加工まで全般にわたって技術開発などに努めた箕輪町の柴 壽さん。

農民文化としての闘鶏を開催しその文化を広め、地域に貢献しているとして南箕輪村の闘鶏クラブが農業名人に認定されている。 -

グリーンファームでラン展

100種類のランの花が並ぶラン展が、伊那市の産直市場グリーンファームで開かれている。

ラン展は今年で8年目を迎え、会場にはおよそ千鉢並んでいる。

地域の人に楽しんでもらえるようにと、初心者でも育てやすいキンギアナムや、華やかで人気のあるカトレアを多くそろえているという。

会場を訪れた人たちは、さまざまな種類のランをじっくりと眺めていた。

ある女性は、「種類が豊富で、見ていて飽きないです」と話していた。

このラン展は3月7日まで。 -

農事組合法人はるちか設立総会

伊那市東春近の農家らでつくる、農事組合法人はるちかの設立総会が24日JA上伊那東春近支所で開かれた。

総会には東春近の農家など約100人が集まった。

農事組合法人はるちかは、地域農家の協同による農業経営を行うことで、農地を荒廃から守り経済性を高めようと組織された。

会員数は236人で、水稲、麦、大豆などの栽培を行う。

平成22年度の作付面積は105ヘクタールで販売高9670万円を計画している。

組合では、国が農業施策として掲げる個別所得補償制度などを例にあげ、どのように国の施策が変わっても動じない組織にしていきたいと決意を新たにしていた。 -

「もりもり上伊那山の感謝祭」

健全な森林づくりを進めようと「もりもり上伊那 山の感謝祭」が23日、伊那市のいなっせで開かれ、森林づくりで功績のあった人や林業ポスターコンクールの入賞者などが表彰された。

23日は、林業関係者やNPO、企業などからおよそ200人が集まった。

これは、上伊那地方事務所などが毎年開いている。

林業功労者では、元上伊那森林組合の職員として森林づくりに貢献した伊那市の城倉 寿美さんのほか、8人に感謝状が贈られた。

また、ポスターコンクールでは、野鳥愛護ポスター図案の部で南箕輪小学校2年の池口 輔(たすく)君、西箕輪中学校3年の赤羽咲紀(さき)さんが長野県知事賞に選ばれたほか、国土緑化・育樹ポスターの部で南箕輪小学校2年の羽生(はにゅう)楓菜(ふうな)さん、高遠中学校3年の宮澤(みやざわ) 翼矢(よくや)君が県知事賞選ばれた。

宮坂所長は、「県では、森林税を活用して、健全な山づくりを目指している。上伊那地域の林業が再生されるよう多くの皆様の協力をいただきたい」と話した。 -

木曽駒ケ岳周辺の高山植物 全体的に増加

中央アルプス木曽駒ヶ岳の周辺で荒廃が進んでいる高山植物の植生を復元する対策事業の検討会が23日開かれ、全体的に植物が増加している事が解った。

23日は、伊那市の南信森林管理署で検討会が開かれた。

これは、中部森林管理局が取り組んでいるもので、登山者による踏み荒らしなどで荒廃した木曽駒ヶ岳の植生を復元しようと平成16年度から5年間実施している事業。

復元作業は、ボランティアにより行われ、荒廃が著しく緊急性の高い場所を選んで行った。

作業では約1平方メートルの区画を複数つくり条件を変えて効果を調査した。

5ヵ年のとりまとめ結果によりますと、全体的に植被率は増加しつつあるとしている。

植被率は標高や風の強さにより異なるが標高が低いほど効果が見られ、8合目は、平成19年度の0.44%から平成21年度は0.88%と増加している。

しかし、稜線上では、生育環境が厳しく再生の速度は遅いという。

また、登山者の踏みつけがある所はロープで仕切ること、表土や植生が風で飛ばされないようマットを可能な限り地面に密着させて敷くなど植生復元の効果的な方法も報告された。

事業は今年度で終了となるが、中部森林管理局では、マットの敷設作業や調査は継続していくとしている。 -

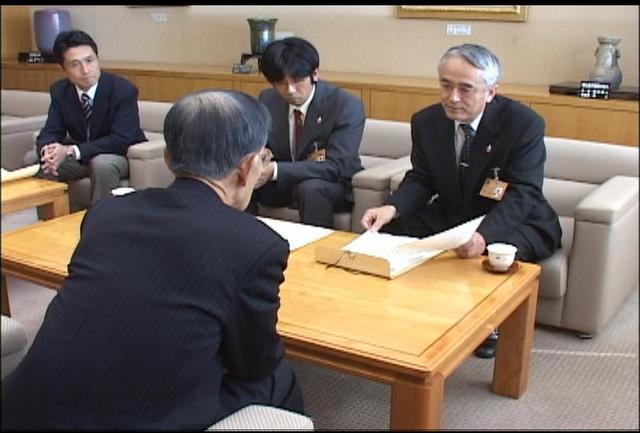

南ア食害対策中部森林管理局長賞

ニホンジカの被害対策に取り組んでいる南信森林管理署と南アルプス食害対策協議会が、中部森林管理局長賞を受賞した。

南信森林管理署と南アルプス食害対策協議会が22日、小坂樫男伊那市長に受賞を報告した。

2月初旬に長野市で開かれた中部森林技術交流発表会で、南信森林管理署と南ア食害対策協議会が共同でニホンジカの被害対策について発表し、局長賞優秀賞3点のうちの1点に選ばれた。

発表した取り組みは、仙丈ケ岳馬ノ背周辺にボランティアの協力を得て防護ネットを設置したことと、職員自らがくくりワナによる捕獲をしたことについて。

南信森林管理署の竹内正比古署長は、「今後も共同事業を続けていきたい」と協力を呼びかけた。

小坂市長も「一緒にシカ対策に取り組んでいきたい」と話していた。 -

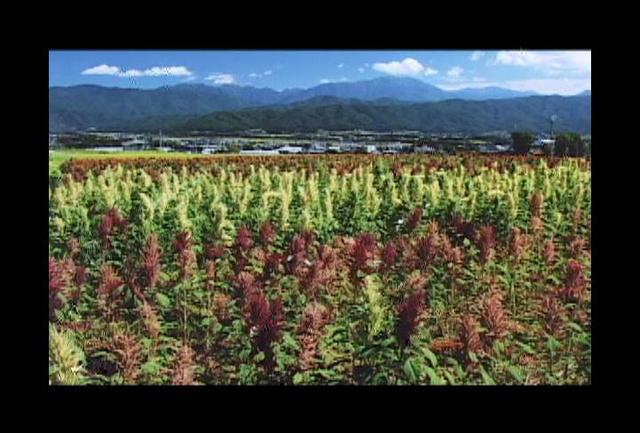

アマランサス写真コンテスト

伊那地域で特産品化を目指している雑穀、「アマランサス」を題材にした写真コンテストの審査会が17日夜、伊那市の伊那商工会館で開かれた。

大きな葉っぱの間にしゃがんだ子どもたち、アマランサス入りのご飯をしゃもじですくい上げる女の子など、アマランサスのある暮らしを写した作品が寄せられた。

コンテストは、アマランサスの加工・栽培などを行っている伊那地域アマランサス研究会が企画したもので、この日はメンバー10人が審査にあたった。

今回は、アマランサスが徐々に浸透し始めている中、暮らしの中に、どう取り入れられているか知ろうと作品を募集し、14人から38点が寄せられた。

審査の結果、伊那市富県の小林兼久さんの作品が、最優秀賞に選ばれた。

作品には、色とりどりに咲いたアマランサスと、夏の南アルプスが映し出されている。

ほかにも、優秀賞や特選5点が選ばれた。

作品は、来月6日に開かれるアマランサス研究会のシンポジウムで展示する予定。 -

南箕輪村農業講演会

改正された農地法について学び、今後の地域農業を考えようという講演会が15日、南箕輪村のフォレスト大芝で開かれた。

これは南箕輪村農業委員会などが開いたもので、村内の農家ら約40人が集まった。

講演会では、信州大学農学部の加藤光一教授が、昨年12月に改正された農地法について説明した。

加藤教授は、これまでの農地法では農地の貸し借りを規制していたのに対し、改正された農地法は企業や近くに住んでいない人にも農地を貸すことができるようになったことを説明した。

また、さまざまな人が農業に参入してくる中、「今後地域としては、いろんな立場の人の声を聞きながら、地域に合った農業のあり方を模索していく必要がある」と話した。 -

ペレット製造体験

箕輪町で14日、ペレットストーブの燃料となるペレットの製造体験などのイベントが開かれた。

森林保護などの活動に取り組んでいるNPO法人森のライフスタイル研究所が、ペレットがどのようにして作られているのかを知ってもらおうと開いた。

イベントではペレット製造機を使い、おがくずから長さ2センチ、直径7ミリほどのペレットが作られていた。

ペレットは廃材などを利用して作ることができ、地球温暖化の抑制や資源の有効活用につながる燃料として期待されている。

イベントに訪れた人たちは、機械をのぞきこんだり、ペレットに触れてみるなど興味を示していた。

森のライフスタイル研究所の竹垣英信代表は、「ペレットは間伐で出た木材などを使ってできています。これを燃料にすることで、二酸化炭素の排出を抑えるとともに、森林整備にもつながります」と話していた。

研究所では、ペレットの消費拡大を図るため、ペレットを燃料とするペレットストーブの普及にも力を入れていくという。 -

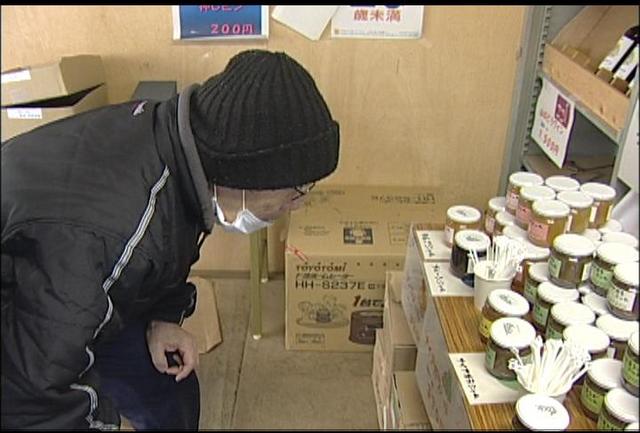

信大農学部でジャムとはちみつの販売

南箕輪村の信州大学農学部で16日から、学生達が実習で作ったジャムとはちみつの販売が始まった。

ジャムは、イチゴ・ブルーベリー、マルメロなど9種類で、今年は新たに、ブドウの一種キャンベルアーリーとポートランドが加わった。

ジャムは、農学部で収穫された果実を食料生産科学科の2年生が実習の一環で加工した。

朝8時30分の販売開始とともに多くの人が訪れ、試食をしながら選んでいた。

ジャムは1瓶200グラム入りで価格は320円から500円となっていて、リンゴとナイアガラ以外は数に限りがあり、購入は1人2個までとなっている。

収穫量の少なかったプルーン・マルメロのジャムとはちみつは1人1瓶となっている。

関係者は「地域の多くの人達にジャムを味わってもらいたい」と来場を呼び掛けている。

ジャムは、学内の生産品販売所で販売している。 -

渓流釣り 解禁

上伊那の天竜川水系で16日からイワナやアマゴなどの渓流魚を釣る渓流釣りが解禁となった。

16日は朝早くから伊那市の小黒川や小沢川などに釣り人が入り、今シーズン初めてのアタリの感触を味わった。

15日に降った雨の影響で水温が低くコンディションはいま一つだったようだが、訪れた釣り人達は、ポイントを見つけては竿を下ろしていた。

市内から訪れたある男性は約3時間でアマゴ等3匹を釣り上げた。

辰野町から中川村までの天竜川とその支流を管理する天竜川漁業協同組合では、今年も渓流釣りを楽しんでもらおうと、2月に500キロのアマゴを放流している。 -

ジビエ活用技術研修会

野生鳥獣被害をもたらす鹿やイノシシ等の捕獲や、肉の活用について学ぶ研修会が15日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれた。

研修会は、野生鳥獣対策の先進地に学ぼうと開かれ、県内外の自治体の関係者や大学生ら20人が参加した。

研修会は3日間の予定で行われ、初日は、罠を使った捕獲方法の説明や肉の活用事例について発表が行われた。

罠の説明では、上伊那猟友会のメンバーが、括り罠の取扱方法や仕掛けのコツについて説明していた。

メンバーは、「仕掛ける前に水につける、運ぶ時は素手で触らないなど人の匂いをつけないことが大切」と話していた。

このほか、県猟友会が国からの補助を受け導入したコンピューターを使った模擬銃の体験も行われた。

コーディネーターの信州大学農学部の竹田謙一准教授は「命あるもの、貴重な食資源として認識し、有効な活用方法を見つけていきたい」と話していた。

研修会は17日まで行われ、今後、捕獲現場の見学や調理実習などが予定されている。 -

森林税活用の提言書まとめる

森林税の活用事業について協議する、みんなで支える森林づくり上伊那地域会議は、2年間の取り組みの集大成として9日、県に対する提言をまとめた。

9日は、今年度最後の会合が伊那合同庁舎で開かれた。

上伊那地域会議は、森林税が導入された平成20年に組織され、森林整備など森林税を活用した事業を協議してきた。

今回、委員の2年間の任期終了に伴い、県に提言書を提出することとし、意見をまとめた。

提言書には●里山整備で間伐材の搬出事業を森林税事業の補助対象にすること●森林境界の明確化を推進すること●県民に森林整備の状況などを分かりやすく示すことなどを盛り込む予定。

今後、提言内容を整理し、3月中に上伊那地方事務所長に提言書を提出することにしている。 -

捕獲野生鳥獣の利活用研修会

野生鳥獣による被害対策の一環で捕獲した、シカやイノシシなどの利活用について考える研修会が9日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれた。

会場には自治体の職員や猟友会のメンバーなどおよそ200人が集まった。

研修会は、捕獲した野生鳥獣の利活用について、知識と実践技術を身につけてもらおうと、信大農学部が開いた。

9日は主にシカの個体数調整に焦点を当て、専門家が講義した。

岐阜大学の鈴木正嗣教授は「日本ではシカを食べる概念がない。これを改善すれば、シカの経済的価値も高まり、個体数の減少、また地域振興につながる」と説明していた。

また北海道・酪農学園大学の伊吾田(いごた)宏正助教授はシカの生態について説明した。

伊吾田さんによると、シカの死亡原因の約7割が狩猟によるもので、自然死は極めて少ないという。

伊吾田さんは「シカは人為的に個体数を調整しない限り増え続ける。積極的に調整していくことが必要」と呼びかけていた。

信大農学部では、野生鳥獣の個体数調整の必要性を、地域の人たちにも広く知ってもらいたいとして、来週はシカやイノシシの肉や皮の活用実技研修会を開く。 -

長野県食と農業上伊那地区部会で意見交換

長野県の食と農業の施策について農業者などから話をきく上伊那地区部会が4日、伊那市のJA上伊那本所で開かれた。

農業者や農業団体の代表らが参加し、県の上伊那地方事務所農政課の職員と意見交換した。

これは、県の施策について意見を聞き、県政に反映させていこうというもので、これまでの上伊那の農業実績や来年度の計画などが報告された。

昨年度の上伊那の主要品目の生産量などが報告され、アルストロメリアは順調に実績を伸ばしたが、稲やリンゴ、畜産で前年を下回る実績となった。

特に畜産では、飼料価格の高騰で畜産農家が減少し、乳用牛・肉牛の頭数も大きく減少した。

参加者からは、「入笠牧場は、鹿対策で大規模な捕獲施設を設置しているが、採算が取れるという考え方をもって運営しなければ、今後の見通しが立たないのではないか」といった意見や、「農業をするために掛かる必要経費は毎年上がるのに、販売高は上がらず農業所得が減る。農業のこれからに不安を感じる」といった意見が出されていた。

県では、出された意見を来年度の施策に反映させたい考え。 -

マツタケ名人の藤原さん講演会

伊那市の富県ふるさと館で6日、ふるさと講座が開かれ、マツタケ名人の藤原儀兵衛さんが講演した。

会場には県内外から約100人が集まった。

藤原さんは、伊那市新山在住で、地元の高烏谷山で山林を整備しながら、人工栽培が難しいといわれるマツタケの増産をしている。

この日は「山と私とマツタケ」と題し、マツタケの栽培について講演した。

藤原さんによると、マツタケは地面の温度が15度から19度になると地表に出てくるということで、上伊那地域はその温度が長く保たれる、マツタケの生育に適した地域だという。

また、去年マツタケが不作だったことについて「去年は9月に25度以上の夏日が2日あり、マツタケの菌が死んでしまった。28度以上でないと鳴かないと言われるミンミンゼミが、9月に鳴いていたらその年は不作」と説明していた。

藤原さんは「マツタケは風通しのいい痩せた山に出る。きちんと山の手入れをすれば、マツタケは嫌でも出てくる」と話し、訪れた人たちの興味を引いていた。 -

信州フラワーショー

アルストロメリアなど、冬を代表する花々が県内各地から一堂に集まる「信州フラワーショー ウインターセレクション」が4日から、伊那市のJA南信会館で始まった。

ダリア、アネモネ、そして、アルストロメリア、会場には、冬を代表する花々、約380点が展示されている。

初日は、地元の竜東保育園の園児が招待され、花を見学した。

フラワーショーは、全農長野県本部などが毎年開いているもので、夏と冬の2回行われている。

生産技術の向上を目的に、品評会も行っていて、最高賞の農林水産大臣賞には、木曽町の有限会社・信州グリーンサポートが栽培したアルストロメリア、ボイジャーが選ばれた。

また、最高賞に次ぐ農林水産省農政局長賞には、伊那市の伊澤修司さんが生産したアルストロメリア、ピンクサプライズが選ばれた。

一般公開には多くの人たちが訪れ、色とりどりに咲いた花々を楽しんでいた。

信州フラワーショーは、5日まで、伊那市のJA南信会館で開かれる。 -

アマゴ成魚放流

天竜川漁業協同組合は3日、上伊那の主な川でアマゴの成魚を放流した。

組合員が伊那市の小沢川などでアマゴの成魚約500キロ分を放流した。

放流は今月16日から解禁となる渓流釣りを前に行われたもので、辰野町から駒ヶ根市までの6カ所で行われた。

漁協によると、今年は雪があまり降らないため、水の量が例年より少ないということで、解禁当初は川の下流から中流にかけてが狙い目だという。

また昨年11月に放流した稚魚が成長しているということで、釣果も期待できると話している。

漁協では、今回のアマゴに続き、4月にはイワナの放流も計画している。

渓流釣りの解禁は2月16日で、遊漁料は1日券が千円、年間券は6千円となっている。 -

上伊那大雪 高遠城址公園では桜守が雪下ろし

1日の夕方から夜遅くにかけて上伊那地域は大雪となった。

伊那市の高遠城址公園では、桜の枝に積もった雪を落とす作業が深夜遅くまで行われていた。

雪に覆われた深夜の高遠城址公園。

公園内には約25センチの雪が積もった。

桜の木の保護にあたっている桜守の3人が深夜1時頃まで作業を行った。

作業は、桜の木に積もった雪の重さで枝が折れないよう行うもので、桜守のメンバーは、1日の夜7時から高遠閣で待機をして、公園内の桜の木の雪を落した。

まとまった雪を落とすのは3年ぶりという。

桜守達は雪深い公園内を歩きながら、長さ7メートル程の竹の棒で枝をゆすったりして雪を落としていた。

雪落しはこの時期桜を守る為の大事な作業という。

雪が溶けたら観桜期に向けて公園内の柵の補修作業などが本格的に始まる。

なお、今回の雪の伊那での積雪は、6センチとなっている。長野地方気象台によると、向こう一週間の県南部の天気は、比較的晴れ間が多いものの、6日頃まで低い気温が続く予想。 -

カミ竏窒ソゃん農園で凍りもち作り

食と農業に親しむJA上伊那のカミ竏窒ソゃん農園に参加した親子約50人が30日、凍りもち作りに挑戦した。

カミ竏窒ソゃん農園は今年で5年目だが、昔ながらの保存食である凍りもち作りは今回初めて。

つきたての餅を四角く切り、そのもちを障子紙で包んでひもで縛る。

子どもたちは、餅を丁寧に障子紙に包み、「包むところや縛るところが楽しかった」と話していた。

凍りもちは、水に1週間ほど浸けた後、寒い場所に約1カ月間つるして乾燥させ、出来上がる。

参加したある母親は、「初めて作ったので、出来上がりが楽しみです」と話していた。

この日作った餅は、参加者がそれぞれ家に持ち帰って乾燥させるという。 -

プチヴェールを富県の特産品に

伊那市富県では芽キャベツとケールを掛け合わせた新しい野菜「プチヴェール」を地域の特産品にしようと取組みが始まっている。

現在富県では地域の活性化を目的に、寒い気候にあった特産品づくりをしようと、農林産物直売所たかずやの組合員を中心に「プチヴェール」の普及・生産を進めている。

フランス語で「小さい緑」を意味するプチヴェールは、12月以降の寒い時期に甘さの増す野菜で、現在収穫の最盛期を迎えている。

30日は、直売所の会長を務める埋橋一さんの畑で収穫作業が行われていた。

また直売所たかずやでプチヴェールをPRしようと、直売所を訪れた人たちに料理が振る舞われた。

訪れた人たちは「甘味があっておいしい」「ひと口サイズで食べやすい」と話しながら味わっていた。

プチヴェールは富県地区でのみ作られているということで、直売所たかずやや、産直市場グリーンファームなどで購入することができる。 -

この春の花粉飛散 開始時期例年並み 量は少なめ

飯田保健福祉事務所は27日、飯田・下伊那地域の今春の花粉飛散予測をまとめた。

飛散開始の時期は、例年並み、飛散量は、例年より少なめとしている。

飯田保健福祉事務所によると、今年春の飯田・下伊那地域のスギ花粉の飛散が始まる時期は、去年の2月14日より遅く、例年並みの2月下旬と予測している。

今後の気象状況によっては、飛散開始時期が早まる事も考えられる。

また、スギ・ヒノキの花粉飛散量は、去年より少なく、例年より少ないとしている。

今年の1平方センチメートルあたりの花粉の数は、974個と予測していて、去年の6158個、例年の3488個に比べて少なくなっている。

飯田保健福祉事務所では、花粉症の人は、医療機関や薬局に相談するなど、早めの予防対策を行うよう呼びかけている。 -

山ブドウワイン講座修了

農商工の連携を担う人材を育てようという信州大学農学部のヤマブドウワイン講座が23日、最終日を迎え、受講者に修了証書が渡された。

昨年10月からこの講座を受講してきた約50人に修了証書と、実習の中で受講者が製造工程の一部を体験したヤマブドウワインが贈られた。

このワインは、受講者が学ぶために醸造されたもので、皆で実際に味をみた。

この講座は、農業、商業、工業の連携を担う人材を育てようと行われ、ヤマブドウワインを例に、地域の特産品の生産、加工、販売を考え、強みを持った商品の開発、販路の開拓を学んだ。 -

与地生産森林組合が緩衝帯整備

伊那市西箕輪与地の住民らでつくる与地生産森林組合の組合員は、鳥獣害対策として畑に近い山際で、藪などの刈り払い作業を行っている。

これは、伊那市の地域参加型、鳥獣害防止総合対策事業として行われている。

25日には、組合員3人が作業していた。

山際の藪や枝などの刈り払いを行うことで、見通しがよくなり、野生動物が身を隠す場所がなくなる。

伊那市によるとこれにより、野生動物が畑などにおりてこなくなる効果があるということで、市内では手良野口で行われ、実績を挙げているという。

与地の農地は山ぎわに多くあり、地権者の協力を得て今回、約2.5ヘクタールで作業実施が実現した。

市によると、平成20年度の市内の農作物の鳥獣被害額は約4200万円に上るという。

与地生産森林組合では、「自分たちの農地は自分たちで守るという意識を持ち、効果をみて、今後につなげていきたい」としている。 -

信大農学部の学生らが林野庁賞受賞

大学と地域、行政が連携しながら里山への関心を高めていこうと取り組んできた信州大学農学部の学生らがこのほど、林野庁の研究発表会で最優秀賞となる林野庁長官賞を受賞した。

22日、最優秀賞を受賞した学生らに、南信森林管理署の竹内正比古署長から、賞状が伝達された。

受賞したのは、信州大学農学部森林科学科の有志でつくる「伊那守」のメンバー。

伊那守は一昨年から、伊那市手良地区の住民と一緒に、地元の里山「水無山」でハイキングコースを整備してきた。

昨年はハイキングイベントも企画し、地域と一緒になりながら、里山への関心を高めようと取り組んできた。

地元住民と学生を結びつけたのは、南信森林管理署の職員井元幸子さん。

井元さんは、地元住民が取り組む里山での活動に学生を参加させることで、学生が林業分野で活躍できる幅を広げたいと考えた。

この取り組みを、昨年12月に開かれた林野庁の研究発表会で発表したところ、「今後につながる活動」と評価され、最優秀賞の林野庁長官賞を受賞した。

また同日、伊那守のメンバー一人ひとりに、井元さんが手作りした感謝状も贈られた。 -

JA上伊那農業振興大会

これからの農業のありかたを考えようと21日、JA上伊那農業振興大会が伊那市で開かれた。

大会は毎年この時期に開かれていて、この日は、集落営農組織や地区組織の代表など260人が出席した。

宮下勝義代表理事組合長は「不況で農業も大変な状況だが、食糧生産は人の命を育むもの。持続可能で、地域が元気になる農業を目指し、営農指導に取り組みたい」と挨拶した。

大会では、来年度から始まる国の戸別所得補償制度についての説明や、山形県で行われている観光農業の事例について発表があり、参加者が今後の農業振興策について理解を深めた。

また、JA上伊那で現在策定が進められている、H22年度から3年間の中期計画が説明された。

中期計画では、多様な担い手の育成、生産の共同化によるコスト削減、農商工産学官連携による地域振興などが目標として盛り込まれている。

大会の最後には、農業情勢の好転と今年の豊作などを願ってダルマの目入れが行われた。 -

伊那市農業振興センター運営委員会

国の新制度への取り組みなど了承

伊那市農業振興センター運営委員会が20日、伊那市役所で開かれ、米の戸別所得補償モデル事業など、国が示した農業の新しい制度に沿った取り組みを行っていくことなどが了承された。

農業関係者ら約40人が出席した委員会では、国の米政策転換についての説明があった。

来年度から実施される米の戸別所得補償モデル事業は、生産にかかる費用が販売価格を上回る米に対して所得補償を国が直接支払うもの。

ほかに水田利活用自給向上力事業は、麦、大豆などの作物を戦略的に生産し自給率向上を国全体で取り組む対策。

伊那市では、これらの対策のメリット措置を最大限活用し、農業経営が安定的に推移できる取り組みを進めていく竏窒ニしている。 -

丸水長野県水で初市

伊那市の食品卸売会社丸水長野県水伊那営業部では5日初市が行われた。

朝6時30分、手じめで初市がスタートした。

伊那営業部では毎年5日から初市を行っている。

市場には、今旬のタラやブリなどが並び、小売業者がさっそく目当ての魚などを買い求めていた。

丸水長野県水によると大雪による日本海の天候不順により品数は現在少なめだが、価格は例年並みで、週末には商品も出揃ってくるという。

262/(木)