-

伊那西小学校で音楽会

伊那市の伊那西小学校の音楽会が28日開かれ、練習の成果を発表しました。 伊那西小学校では、毎年この時期に音楽会を開いていて、児童たちは5月から練習に取り組んできました。 28日は、全校児童63人が合唱や合奏を披露し、訪れた保護者たちは演奏を楽しんでいました。

-

東京芸大が空き家を利活用

東京芸術大学美術学部の学生は、今年の夏から伊那市高遠町長藤の空き家を利用して作品制作に取り組む計画です。 27日に開かれた高遠第2第3保育園と地域の未来を考える会の総会で報告されました。 この取り組みは、伊那市と東京芸大美術学部の連携による地域活性化事業の一環で実施するものです。 市内の古民家を探していたところ、考える会が管理する空き家を紹介し利用することが決まりました。 活用するのは、長藤塩供にある2階建ての古民家です。 ここで、美術学部の学生が合宿を行い、作品制作や展示などをする計画です。 また、地元の子ども達とデザインに関するワークショップも企画しています。 伊那市が借り受けて、東京芸大に無償で貸し出す予定です。 考える会では、学生たちが来ることで地域の活性化にもつながると期待しています。 旧高遠町出身の伊澤修二が東京芸大の初代校長を務めた縁で伊那市と交流が続いています。 今後、夏休みに学生たちが高遠町を訪れ、地元の人たちと意見交換をして方向性や活動内容を決めるということです。

-

土砂災害危険か所パトロール 災害防止へ

6月の土砂災害防止月間に合わせて、地域の危険か所を確認するパトロールが27日、伊那市内で行われました。 パトロールには、市や伊那建設事務所の職員、消防団員などおよそ30人が参加しました。 土砂災害警戒区域に指定されている、東春近下殿島や富県上新山の山など4か所を点検しました。 北新公民館から西にある斜面は、土砂災害警戒区域の急傾斜地に指定されています。 崖崩れなどが発生した場合、公民館にも被害が出る可能性があるとされています。 伊那市危機管理課では「地域の危険か所を把握してもらい、それぞれの立場での対応を検討してもらいたい」としています。

-

大芝高原に風物詩の光が舞う

年間を通じて、日中多くの人が訪れる南箕輪村の大芝高原。 その大芝高原で、夜になるとある昆虫の舞う姿が見られるようになりました。 日中に比べ、夜は人影も少ない大芝高原。 5年ほど前につくられた水路沿いに行ってみると… 暗闇の中で光を放っているのはゲンジボタルです。 ホタルやホタルのエサとなるカワニナを水路に放したことはなく、自然に発生しました。 最初に気付いたのは、2年ほど前、大芝荘の宿泊客だったということです。 この日訪れていた人は「本当に大芝高原にホタルがいるとは思わなかった。森林の中で見るホタルもきれいです」と話していました。 今年は、今月中旬から舞っています。 大芝荘の唐澤良平支配人は「ここ数年続けて出てきてくれているということは住みついてくれているということ。少しずつ数を増やしてあげたいというのが大芝荘のみんなの思い」と話していました。 カワニナの養殖支援ガイドで、元小学校教諭の野口輝雄さんは、池にいたカワニナが新しい水路に流れ出て繁殖し、そこへたまたま舞って来たホタルが、上陸できる環境があったなど、様々な偶然が重なったのではないかと話します。 野口さんは「偶然ホタルがこの場所に舞って来たとしか思えないが、本当に稀なこと。偶然舞って来たホタルが住み着いた貴重な場所だと思う」と話していました。 野口さんは、ホタルが舞う姿が見られるのはあと数日のうちではないかと話していました。 大芝荘の唐澤支配人は「ホタルを温かく見守っていただきたい。自然に見られる環境を保っていけるよう管理していきたい」と話していました。

-

伊那市街地と南アルプスを結ぶジャンボタクシー 7月から運行

山岳関係者や飲食店主などでつくるアスタルプロジェクトは、JR伊那市駅と南アルプス登山口を結ぶ無料のジャンボタクシーの運行を、7月15日から始めます。 26日は、アスタルプロジェクト代表で飲食店経営者の八木択真さんと南アルプスこもれび山荘管理人の竹元直亮さんが、計画の概要について説明しました。 7月15日から無料運行されるのは、9人乗りのジャンボタクシーです。 10月8日までの毎週土曜日の他、ハイシーズンの7月31日から8月12日までは毎日運行します。 登山客からニーズが高い午前6時5分の林道バスに乗れるよう、午前5時に伊那市駅を出発します。 アスタルでは、南アルプスの登山者は増加傾向にあるものの、市内への経済効果に結びついていないとして、早朝の直通運行により前泊する登山客を増やしたい考えです。 竹元さんは、「最近の登山客は麓の街を楽しみにしている人が増えている。二次交通の利便性を高めることで南アルプスといえば伊那市となればうれしい」と話していました。 今年度は28日間の運行を予定していて、費用については個人や団体から協賛金を募っていくということです。 来年度からは、路線認可をとるか旅行業の認可をとり、有料で運行する計画です。

-

伊那中央RC 信大留学生に見舞金を贈る

伊那中央ロータリークラブは、5月にスリランカで発生した水害で実家が被害を受けた信州大学の留学生サンギート・ラトナヤカさんに、見舞金22万5千円を手渡しました。 26日は、伊那中央ロータリークラブの伊澤和男会長ら2人が信大農学部を訪れ、ラトナヤカさんに見舞金を手渡しました。 ラトナヤカさんは、信州大学大学院の2年生で、トウガラシの品種改良について学んでいます。 伊那中央ロータリークラブは昨年度、ラトナヤカさんに奨学金を贈った事が縁で交流があります。 スリランカでは先月、大雨で死者・行方不明者合わせて260人以上の被害がでています。 ラトナヤカさんの実家は、希少植物の育成をしていますが、洪水で家や畑が水に浸かる被害を受けました。 ロータリークラブでは、何か手助けができないかと考え、会員45人から1人5千円の寄付を募り合わせて22万5千円を贈ることにしました。 見舞金は、住宅や畑の補修などに使用するということです。

-

半年間の罪・けがれを祓う 茅の輪くぐり

これまでの半年の無事に感謝し、今後半年の無病息災などを願う「茅の輪くぐり」が25日、伊那市の坂下神社で行われました。 坂下神社の境内には、高さ2メートルほどの茅の輪が設置され、伊藤光森神主を先頭に、神社総代らが八の字にくぐり抜けていました。 この茅の輪をくぐると、半年間の罪やけがれが祓われるということです。

-

木曽で震度5強 伊那市・箕輪町・南箕輪村は震度3 被害なし

25日午前7時2分に長野県南部を震源とする地震があり、木曽地域では震度5強を観測しました。 この地震で伊那市、箕輪町、南箕輪村では震度3を観測しましたが、被害はありませんでした。 長野地方気象台では、県南部では余震が続く可能性があるとして、強い揺れや土砂災害などに注意を呼びかけています。

-

天竜川水系でアユの友釣り解禁

天竜川水系のアユの友釣りが24日解禁となりました。 伊那市の水神橋近くの天竜川にも釣り人が訪れアユ釣りを楽しんでいました。 天竜川漁業協同組合の原隆義さんです。 午前8時30分からおよそ1時間で6匹を釣り上げたということです。 アユの友釣りは、アユの縄張り争いの習性を利用し、糸の先におとりのアユをつけて釣り上げます。 漁協によりますと、24日はでおよそ300人が訪れ、多い人で60匹ほどを釣り上げたということです。 アユの友釣りの遊漁料は年間券が8,800円、一日券が2,200円です。

-

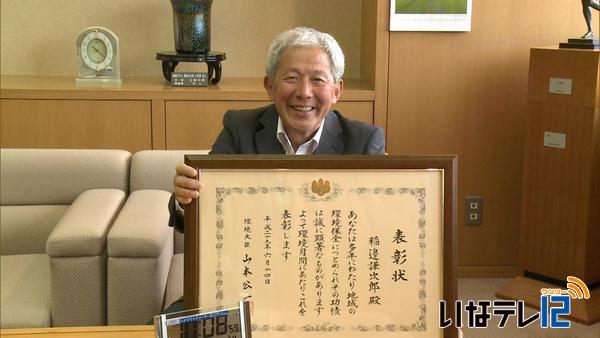

稲辺さん環境大臣表彰受賞

伊那市高遠町の稲辺 謙次郎さんは、地域の環境保全などに顕著な功績のあった個人や団体に贈られる環境大臣表彰を受賞しました。 22日は、稲辺さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に、受賞を報告しました。 稲辺さんは、長年にわたり市内の桜の保護・育成に努めるとともに、個人としても桜の保護団体の指導育成にあたっています。 稲辺さんは「やっとこうした活動が認められるようになったのかなと思う。若い人たちの励みにもなる。単純にうれしいです」と話していました。 なお表彰式は、14日に東京都で行われました。

-

鳩吹クリーンセンター閉場 29年の歴史に幕

伊那市横山の鳩吹クリーンセンターの閉場式が22日行われ29年の歴史に幕を下ろしました。 伊那市や地元横山区の関係者などおよそ20人が出席し閉場式が行われました。 鳩吹クリーンセンターは、昭和63年、粗大ごみの破砕から選別までを行い、ごみ減量化と資源化を進める施設として伊那市横山に建設されました。 平成22年、上伊那広域連合は、上伊那の不燃物と粗大ごみの処理を箕輪町のクリーンセンター八乙女に一本化する計画をまとめ、鳩吹の閉場が決まりました。 受け入れ停止前の今年3月にはごみを持ちこむ人の長蛇の列ができていました。 白鳥孝市長は「横山区の皆さんの協力もあり、29年間大きなトラブルもなく運営できました。隣接するますみヶ丘平地林と共に跡地の活用を考えていきたい」と挨拶しました。 横山区の唐木春男区長は「跡地は、地域、伊那市の活性化につなげてもらい、クリーンセンターの歴史を残す記念碑を建立してほしい」と話していました。 鳩吹クリーンセンターの跡地利用については、市と横山区で委員会を作り現在検討を進めています。 式の最後には、出席者が見守る中、センターのシャッターが下ろされました。

-

伊那北高校ペン祭PR仮装パレード

伊那市の伊那北高校の生徒は、23日から始まる文化祭「ペン祭」を広くPRしようと、22日、仮装パレードを行いました。 この日は、着ぐるみや段ボールで作った被り物などを身に着けた生徒たち80人ほどが、伊那北高校からいなっせまでを練り歩きました。 各クラスや部活動で出す出店やイベントをPRするプラカードを持ってアピールしていました。 いなっせ北側広場では、学校の伝統曲である天竜河畔を歌いました。 伊那北高校の文化祭「ペン祭」は、23日から25日まで行われます。

-

思沢川でホタル舞う

伊那市御園の思沢川では、ホタルが舞いはじめ訪れた人たちを楽しませています。 夜になると、地域住民でつくる思沢川にホタルを育てる会のメンバーが手作りの灯篭に火を灯します。 午後8時過ぎになるとホタルが舞いはじめます。 20日は、家族連れなどが訪れ、暗闇に舞うホタルが放つ光を楽しんでいました。 今年は例年より1週間ほど遅い15日頃から舞いはじめたということです。 6月いっぱいホタルを楽しめるということで会では「多くの人に足を運んで欲しい」と話していました。

-

雨入り後初めてのまとまった雨

21日の伊那地域は今月7日の梅雨入り後初めてのまとまった雨となりました。 南箕輪村の大芝高原では、アジサイの一種コアジサイが見ごろとなっています。 21日午前3時の降り始めから午後4時までの伊那地域の降水量は59ミリで、梅雨入り後初めての本格的な雨となりました。 長野地方気象台によりますと22日以降は晴れの予想ですが26日頃から梅雨前線などの影響で雨となる予想です。

-

パラレルドリームメジャーデビュー

上伊那を拠点に活動するご当地アイドルグループ「パラレルドリーム」は、キングレコードから21日、メジャーデビューしました。 キングレコードから21日リリースされた「One Soul」は、アップテンポな曲です。 2015年から歌手の浜崎あゆみなどを手掛けた音楽プロデューサーが担当しています。 パラレルドリームは2013年にアイドルユニットとして結成されました。 メンバーは、上伊那在住の10代から20代までの10人組で 2014年からは信濃GSの公式応援団を務めています。 メンバーは、「元気づけられる曲になっているのでたくさんの人に聞いてもらいたい」と話していました。 パラレルドリームのメジャーデビュー曲「One Soul」のCDは、全国各地で1000円で販売しています。

-

~夏至の夜~キャンドルでゆっくりとした時間を

21日は夏至です。1年で最も日が長い一日の終わりを自宅でゆっくり過ごす、スローライフの提案があります。 伊那市通り町にあるミツロウキャンドルの専門店ワイルドツリーです。 夏至の日の夜に、電気を消してキャンドルの火で思い思いの夜を過ごす「キャンドルナイト」に関するイベントや取り組みを続けています。 ワイルドツリーの平賀裕子さんは「キャンドルのもとで家族で語り合ったり、お風呂に持っていったりと、自分自身の電気も消すようなゆっくりとした時間を過ごすと、普段見えなかったものが見えてくると思います」と話していました。

-

伊那市西箕輪と南箕輪村の一部で停電

21日午前8時30分ごろから午前10時ごろまで、伊那市西箕輪と南箕輪村の一部・約1,900戸で停電がありました。 中部電力によりますと停電があったのは、伊那市西箕輪と南箕輪村の一部、1,843戸です。 停電は午前8時33分に発生し、午前10時4分に復旧しました。 原因はトリの糞によるものだということです。

-

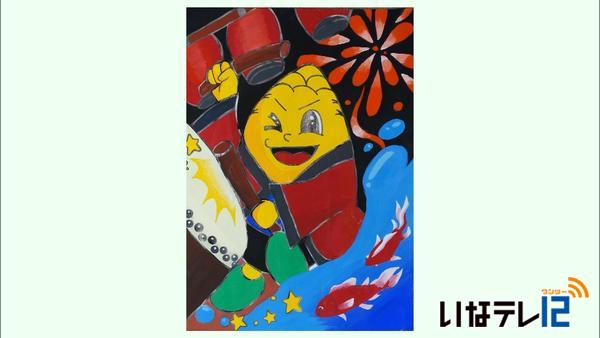

大芝高原まつり ポスターなどデザイン決まる

8月26日に行われる南箕輪村の大芝高原まつりのポスター・うちわ・パンフレットのデザインが決まりました。 ポスターに選ばれたのは、南箕輪中学校3年の征矢春菜さんの作品です。 ポスターは、まつりの名称や開催日時などを入れ200枚作られ、村内の公共施設などに掲示されます。

-

最高気温31.1度 2日連続の真夏日

20日の伊那地域の最高気温は、1年で最も暑い8月上旬並みの31.1度で、2日連続の真夏日となりました。 長野地方気象台によりますと、21日は朝から強い雨が降る予想で、気温は20日より10度ほど下がる見込みです。

-

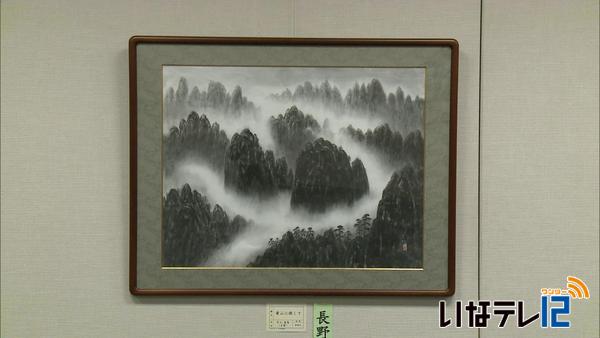

第20回日本墨絵展 最高賞に中山さんの作品

日本墨絵会による墨絵展で、最高賞にあたる長野県知事賞に伊那市長谷の中山玉峰さんの作品が選ばれました。 最高賞にあたる長野県知事賞を受賞した、伊那市長谷の中山玉峰さんの作品「黄山に旅して」です。 岩山と雲海が上手く表現され、山の力強さが感じられる点が評価されました。 こちらは、長野県議会議長賞を受賞した箕輪町松島の赤羽玉珠さんの作品「白馬白粧」です。 山の大きさと山麓がしっかり描かれていて、雪の寒さも感じられる点が評価されました。 会場には、会員80人の作品91点が並んでいます。 日本墨絵会は、長野県と山梨県の40代から80代が所属していて、毎年作品展を開いています。 花や鳥、風景を題材に描いていて、6号から60号までの個性豊かな作品が並びます。 第20回日本墨絵展は、25日(日)まで、伊那文化会館で開かれています。

-

伊那養護学校で出張ヘアカット

箕輪町松島に本店を置く松島美容室は、地域貢献の一環で無料の出張ヘアカットを伊那市の伊那養護学校で19日、行いました。 美容室の定休日を利用して、従業員20人がボランティアで伊那養護学校を訪れました。 松島美容室では、地域貢献の一環で毎年、伊那養護学校での出張ヘアカットを年に2回行っています。 19日は、小学部1年生から高等部3年生までの児童と生徒70人が好みの髪型にしてもらいました。 スタッフは、生徒や保護者が希望の髪型を描いた紙を見ながらカットしていました。 伊那養護学校では「このような経験を通し、子ども達は社会に出ていくステップにつながります。」と感謝していました。

-

入笠牧場で牛の放牧

標高およそ1700mにある伊那市高遠町の入笠牧場では、牛を涼しい環境の中で足腰を鍛えようと19日、放牧作業が行われました。 JA上伊那が管理運営するおよそ300ヘクタールの牧場で、上下伊那と諏訪地域から受け入れを行っています。 今年上伊那地域からは例年並みの11頭が放牧されました。 預けている間は農家の世話の手間が省ける他、涼しい環境の中で過ごせます。 牛は、10月の中旬まで入笠牧場で過ごすことになっています。

-

箕輪写友会写真展 25日まで

箕輪町の写真愛好家でつくる箕輪写友会の写真展が、19日から、町文化センターで始まりました。 会場には、会員13人の作品26点が並べられています。 「四季折々」をテーマに、上伊那を中心に県内外で撮影した近作です。 箕輪写友会では、月に1回写真を持ち寄って勉強会を開いていて、この時期と秋の文化祭の年2回写真展を開いています。 60代から80代までが所属していて、写真歴も4年から20年以上と様々です。 幾川博会長は、「写真展も21回を数え会員の腕があがり目を引く写真が多くならんでいる。是非見に来てほしい」と多くの来場を呼び掛けています。 箕輪写友会の写真展は、25日日曜日まで、町文化センターで開かれています。

-

ブロッコリー収穫 まっくん野菜家では最盛期

上伊那の主力野菜のひとつブロッコリーの収穫が各地で行われています。 南箕輪村の農事組合法人まっくん野菜家では、およそ1.5ヘクタールの畑でブロッコリーを栽培しています。 19日は、組合員など5人が13センチほどに育ったものを収穫していました。 作業は、今月上旬から始まり、現在ピークを迎えています。 ブロッコリーは、上伊那の主力品目のひとつで、中京や関西方面を中心にピーク時には1日5千ケースほどを出荷しています。 まっくん野菜家は、後継者不足と荒廃農地の解消を目的に、平成20年に設立しました。 およそ10ヘクタールの畑では、ブロッコリー以外にもスイートコーンや白ネギなどを育てています。 今月に入って朝の気温があまり上がらない日が続いているということで、暑さを嫌うブロッコリーにはいい気候だということです。 収穫は、7月上旬まで続きます。

-

高遠さくら祭り 今年度は1,500万円の黒字を見込む

伊那市の経済建設委員会協議会が19日に開かれ、今年の高遠城址公園さくら祭りの収支が1,500万円の黒字を見込むことが報告されました。 収入合計は、前の年より800万円多い9,400万円、職員の人件費などを除いた支出合計は400万円多い7,900万円で、全体の収支は1,500万円の黒字となる見通しです。 今年のさくら祭りの有料入園期間は、4月11日から29日までの19日間で、有料入園者数は前の年より約1万1,000人多い16万7,282人でした。 議員からは、「桜の管理には年間を通じて費用がかかるので、市民からもいくらかは入園料をとってもいいのではないかという声が寄せられている」「入園者数もだが宿泊者数の増減も調べたほうがいいのでは」などの意見が出ていました。 市では、「入園者数を増やす努力を続けると同時に、地域経済が活性化する仕組みづくりを考えていきたい」と話していました。

-

小型・南原 ポンプ車・田畑 ラッパ・北殿南殿 優勝

南箕輪村消防団のポンプ操法・ラッパ吹奏大会が18日大芝高原で開かれ、小型ポンプは・南原の第4分団第2部が、ポンプ車は田畑の第3分団第1部が、ラッパ吹奏は北殿・南殿の第2分団が優勝しました。 大会には19チーム、団員80人が出場しました。 このうち小型ポンプでは、3本のホースを延ばし、ポンプから65メートル先の的に水をかけていました。 団員らは5月上旬から練習を始めていて、きびきびとした動きをみせていました。 大会の結果小型ポンプは南原の第4分団第2部が、ポンプ車は田畑の第3分団第1部が、ラッパ吹奏は北殿・南殿第2分団が優勝しました。 ポンプ操法の部で優勝したチームは、来月9日に伊那市で開かれる上伊那大会に出場します。

-

商店街でキャンドルナイト

ジャズを聴きながらバラや食事を楽しむキャンドルナイトが17日、伊那市の中心商店街で行われました。 キャンドルナイトは、いなまちバラぶらりの最後のイベントとして行われたものです。 17日の午後6時から、通り町一丁目アーケードが歩行者天国となり、地元のJAZZグループや信州大学のJAZZ研究会が生演奏を披露しました。 飲食ブースでは、鹿肉を使ったホットドックやそばガレットなどが提供され、カップルや家族が、音楽を楽しみながら出来立ての料理を味わっていました。 訪れた人は、「雰囲気が良くて料理も美味しく楽しめました」と話していました。

-

伊那北高校吹奏楽部定期演奏会

伊那市の伊那北高校吹奏楽部による定期演奏会が、伊那文化会館で18日、開かれました。 定期演奏会は、今年で62回目で全日本吹奏楽コンクールの課題曲などが披露されました。

-

上伊那教育会 少年の塔周辺を整備

上伊那教育会は、上伊那から満蒙開拓青少年義勇軍として満州へ渡り命を落とした少年の霊を祭った少年の塔周辺の整備作業を17日行いました。 整備作業には、上伊那の小中学校の教員およそ60人が参加し周辺の草刈りや木の剪定をしました。 少年の塔は、戦時中、満蒙開拓青少年義勇軍として大陸に渡り望郷の念にふける少年の像で昭和36年に建立されました。 満蒙開拓青少年義勇軍は、満州開拓のために教育会が中心となり奨励したもので、上伊那からは約800人が海を渡り、91人が命を落としたということです。 上伊那教育会では毎年慰霊祭を行っていて、整備作業はそれを前に行われました。 慰霊祭はこれまで教育会のみで行われていましたが、より多くの人にこの歴史を知ってもらおうと、今年は一般の参加者も募ります。 慰霊祭は、8月5日に伊那公園内にある少年の塔前で行われます。

-

信州みちビジョン(仮称)策定に向け意見交換

長野県が進める今後のみちづくりの方向性を示す信州みちビジョン(仮称)の策定に向けた上伊那地域の意見交換会が、12日、伊那合同庁舎で開かれました。 意見交換会には、希望者およそ30人が出席しました。 信州みちビジョンは、平成40年のリニア中央新幹線の開業を見据え、時代にあった道路整備など平成30年から10年間の方向性を示すものです。 意見交換会は、住民意見を取り入れようと、県内10圏域で開かれます。 参加者からは、「地震や豪雨災害で道路が寸断されたら製造業に致命的な影響がでる。全てを改良することは現実的に不可能だが、耐震化を図ってほしい」といった意見や「リニア開業で自転車に乗った観光客が増えることが予想される。歩行者の安全性を高めるための施策を盛り込んでほしい」などの意見がでました。 今後は、基本目標や主要施策について検討し、今年度中の計画策定を目指します。

92/(月)