-

伊那谷新酒まつり 4月11日開催

伊那谷の蔵元が持ち寄った新酒を春日公園の満開の桜の中で楽しむ、伊那谷新酒まつりが今年も行われる。祭りは、4月11日を予定している。

26日、伊那谷新酒まつりを企画している、西町の商店主などでつくるルネッサンス西町の会の向山等会長や、伊那市の蔵元がPRのため記者会見を開いた。

伊那谷新酒まつりは、平成15年から行われていて、今年で7回目。伊那谷8つの蔵元の新酒と地ビールが楽しめる。

7枚つづり千円と、3枚つづり500円のグラス付きチケットを買い求め、好きなお酒を楽しむスタイルになっている。

今年も、子ども連れにも楽しんでもらえるようにと、太鼓の演奏やバルーンアートなどを企画しているほか、利き酒コンテストも開く。

今年初めての取り組みとして、店では販売していない各蔵元の秘蔵の酒も用意する予定だという。

新酒まつりは、4月11日午後3時から春日公園で開く。

チケット購入の先着120人には、300ミリリットルの地酒がプレゼントされるという。 -

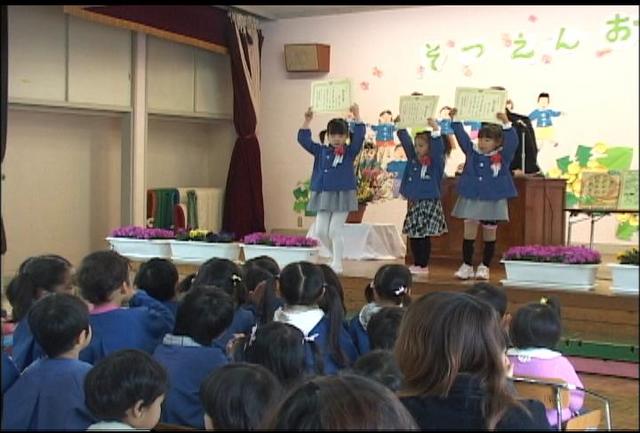

南原保育園卒園式

今年度をもって建て替えられる南箕輪村の南原保育園で27日、卒園式が行われた。

南原保育園は、1976(昭和51)年に建てられ、この33年間におよそ670人の園児が卒園した。

この日は、この園舎での最後の卒園児たんぽぽ組25人が卒園を迎えた。

園児たちは一人ひとり、原訓子園長から卒園証書を受け取った。

卒園証書を受け取った子どもたちは、それぞれ保育園での楽しかったことを発表し、保護者に証書を手渡した。

原園長は、「皆さんはこの建物での最後の卒園児。楽しい思い出をいっぱいありがとう。明るく元気な1年生になってください」と祝いの言葉を贈った。

新しい建物は、駐車場部分も利用するかたちで建て替えられ、面積は現在よりも広い約1000平方メートルとなる。完成は来年度中を予定している。 -

シニア大学OBがタオルなど寄付

県のシニア大学のOBでつくる長寿社会開発センター上伊那支部は21日、タオルやペットボトルのふたなどを伊那市社会福祉協議会に寄付した。

書道や短歌など約30のグループで集めたタオルやペットボトルのふたをグループ長が持ち寄った。

今回の寄付は、上伊那支部のメンバーが地域貢献として出来るボランティアをやっていこう竏窒ニ初めて行った。

タオルや布14キロ、ペットボトルのふた5キロ、プルタブ3キロが寄付された。

田中国光会長は、「みんなが少しずつでも持ち寄ればたくさんの数が集まる。地域の福祉に利用してもらいたい」と話していた。 -

観光ボランティアガイド講座

間近に迫った花見シーズンを前に24日、高遠城址公園で観光ボランティア養成講座が開かれた。

講座は、伊那市内の案内をするボランティアを養成しようと、伊那市観光協会が開いている。

市内全域の観光案内を目的とした講座だが、この日は花見の時期を前に現地での見学が行われた。

受講者約70人は、いくつかの班に分かれ、観光客に聞かれやすい公園内のトイレの位置から、城址公園の歴史、また園内から見える山などを確認していた。

参加した女性は、「現地を見て参考になりました。人に伝えるにはそれなりに知識が必要なので心配ですが、頑張って勉強します」と話していた。

受講生によるガイドは、観光客のピークが予想される4月11日から行われる。 -

市観光協会推奨みやげ品審査会

伊那市観光協会推奨のみやげ品の審査会が25日、伊那市役所で開かれた。商工会議所の職員などが、新しく登録を希望する7品と登録更新の4品について審査した。

観光協会推奨のみやげ品審査会は、伊那市の観光事業の発展につなげようと毎年行っているもので、現在48品が登録されている。

選ばれたみやげ品は、伊那市観光協会推奨の商品としてシールを貼り、販売することができる。

新しく登録を希望するみやげ品の中には、木で作ったオカリナ「ユカイナ」や、伊那市が普及を目指す雑穀アマランサスの入ったそばなどが並び、委員がパッケージのデザインや材料表示、伊那らしさなどを審査した。

伊藤正審査委員長は、「どれも伊那市らしさのあるみやげ品だった。推奨品シールが訪れた人たちの目にとまり、たくさん買ってもらえたらうれしい」と話していた。

審査の結果は4月8日に発表される予定。 -

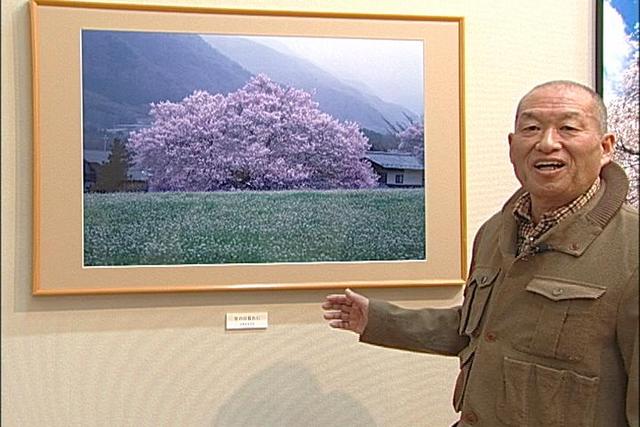

青野恭典さん写真展「伊那路の花巡り」

東京都在住の写真家、青野恭典さんの写真展「伊那路の花巡り」が26日から、伊那市のかんてんぱぱホールで始まる。

会場には、青野さんがこれまで春から夏の時期に撮影した伊那谷の花の写真50点が並んでいる。

青野さんは桜や菜の花、レンゲなど、伊那谷の季節の花を毎年何千枚も撮っている。特に桜は、全国各地を回った中でこれほど良い木、花のある地域は無いと感じたという。

写真展「伊那路の花巡り」の会期は8月24日まで。 -

新山保育園で卒園式

来年度から休園となる伊那市の新山保育園で25日、卒園式が行われた。

式では保育士や地域の人たちが見守る中、本年度唯一の卒園生、竹内遥希君が両親とともに入場した。

遥希君と園児らは、一緒に新山保育園の歌を歌った。

卒園式では、山崎富子園長から卒園証書が手渡された。

山崎園長は、「遥希君はあいさつや返事がきちんとできました。小学校では元気な1年生になってください」と祝いの言葉を送った。

また父の堅さんは、「自分が通った保育園を子どもが卒園することは感慨深いものがあります。残念ながら休園により、そのような思いはいったん止まってしまいますが、これまで支えてくれた先生に感謝します」と、お礼の言葉を述べた。

この日はほかに、ボランティアとして長年にわたり保育園の庭の手入れなどを行ってきた地元の柴和好さんと、児童民生委員として子どもたちと交流してきた小原佑季子さんに感謝の気持ちを伝えようと、園児から花束が贈られた。

新山保育園の園舎は休園後も子どもたちの交流の場として利用されることになっている。

また、新山から新たに保育園に入る園児1人を含め、10人が来年度から高遠第4保育園に通う。

伊那市によると、新山保育園の園児募集は休園となってからも毎年続け、園児の数が20人以上となった場合は運営を再開するという。 -

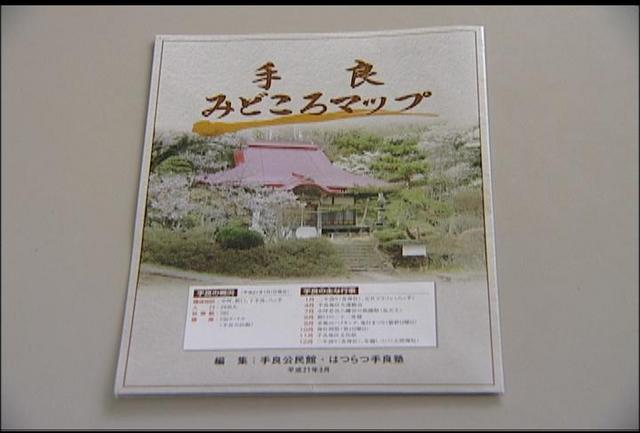

はつらつ手良塾修了

見どころマップ完成

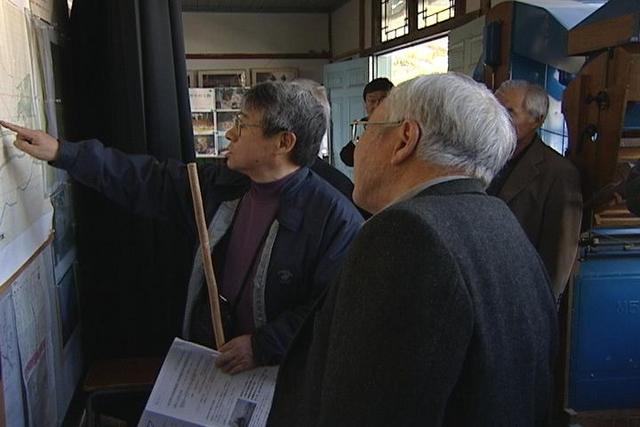

伊那市手良の公民館活動「はつらつ手良塾」の修了生が、地域の見どころなどをまとめたマップを完成させました。

手良塾は地域の60歳代を対象にした講座で、24日夜は修了式が行われ、宮原達明公民館長から修了証が手渡された。

手良塾では地域への理解をより深めてもらおうと、活動の中でマップづくりをしてきた。

マップに掲載されている写真もほとんどが塾生が撮影した。

マップには神社や石碑など見どころが解説付きで18カ所紹介されているほか、それらをつなぐコースが記されている。

ほかには地区内の大木、古木がある場所や古くから伝わる行事も紹介されている。

このマップは手良地区の住民に全戸配布されているほか、希望者には1部100円で手良公民館で販売している。

塾生らは、「歴史のある手良の良さを知るための参考にしてもらいたい」と話している。 -

高遠城址公園にぼんぼり設置

桜の名所、高遠城址公園で桜の開花を前に24日、ぼんぼりの飾り付けが行われた。

高遠城址公園観光協議会のメンバー80人が参加し、杭を打ちつける作業などを手際よく行っていた。

今年のぼんぼりは、去年並みの140基集まった。ぼんぼりは桜まつり期間中の夜、点灯される。

高遠城址公園の桜の開花予想は4月2日。公園開きは4月1日に行われる。 -

伊那中央病院 小児科医師など増へ

伊那中央病院の小児科と地域救急医療センターの医師が、4月から増えることが分かった。

24日開いた伊那中央行政組合議会で小坂樫男組合長が示した。

それによると、小児科は現在の4人から5人、地域救急医療センターは4人から6人、外科は1人補充で6人になる。

ただし、産婦人科は現在の7人から1人減って6人になる見通しという。

小坂組合長は、「産婦人科医師の確保など早急な対応に努めたい」と話していた。 -

美篶東部保育園閉園式

保育園の統廃合で今年度いっぱいで廃止となる伊那市の美篶東部保育園で24日、卒業式と閉園式が行われた。

卒園式では、山崎富子園長から最後の卒園となる6人に卒園証書が手渡され、子どもたちは元気よく返事をして受け取っていた。

同園は、園舎の老朽化や園児数の減少などにより今年度をもって閉園し美篶中央保育園と統合することになっている。

卒業式の後、園児や地域住民をはじめ歴代の園長ら150人が出席し閉園式があった。

最初に、地元笠原の獅子舞が披露された。

式の中で小坂樫男伊那市長は、「新しい美篶保育園がさらに充実して素晴らしい子どもたちの生きる力を育んでいただきたい」とあいさつした。

この後、美篶東部保育園の歴史がスライドを使って紹介されたほか、園児全員がリズム体操を発表した。

また、廊下には開園当初からこれまでの写真が置かれ、訪れた地域住民は懐かしそうに当時を振り返っていた。

美篶東部保育園は昭和31年に開園し、これまで約900人が巣立っている。

今後、美篶東部保育園は子育て支援センターとして利用される。

新しい美篶保育園は4月4日に開園式と入園式が行われる。 -

松本空港キャラバン隊来伊

信州まつもと空港のキャラバン隊が23日、伊那市役所を訪れ、まつもと空港の一層の利用を呼びかけた。

この日は、松本市や塩尻市の行政担当者や大町市の大町レディースなど約10人が市の観光課を訪れ、「空港の利用促進に協力してほしい」と呼びかけた。

周辺市町村や県などで組織する「信州まつもと空港利用促進協議会」では毎年、利用者の伸び悩みが課題となっているまつもと空港の利用を促すために、キャラバン隊をつくり、県内外でPR活動をしている。

キャラバン隊の小笠原貞純隊長は、「まつもと空港は上伊那から最も近くにある空港。その分、ほかより移動時間を短縮できる。駐車場は何日利用しても無料なので、ぜひ利用してほしい」と話していた。

まつもと空港は現在、福岡、大阪、札幌の3都市に定期便が出ている。 -

「新城藤原神社の由来と宝物」特別展

高遠城址公園にある「新城藤原神社」に関する歴史的資料を集めた特別展が、伊那市の高遠町歴史博物館で開かれている。

会場には、神社の歴史に関する資料や奉納品など60点が展示されている。

新城藤原神社は、江戸時代後期、高遠城主内藤家が、子孫の繁栄を願って建てた神社が基となっている。

明治時代の廃藩置県によって城の外へ移転したが、地域住民の強い要望で再び城址公園内に建立された。

展示会では、内藤家の残した書籍や、明治時代の住民が県に神社の建立を申請した書類などが並べられている。

また、普段は神社の中にあり見ることが出来ない絵馬も展示されている。

中でも、日本画家・池上秀畝の父、池上秀花の絵馬「騎馬武者」は、武士の時代を象徴するもので見所のひとつとなっている。

この特別展は6月28日まで。 -

伊那まつり委員会、第40回記念まつりに向け、プロジェクトチーム発足へ

伊那まつり委員会は、まつり全体のあり方を検討するプロジェクトチームを、第40回の記念まつりに向け、発足する。

これは、23日に開かれた伊那まつり委員会で報告さた。

今年で37回目を迎える伊那まつりも、市民まつりとして定着してきており、昨年はのべ8万3千人が訪れた。

それと同時に、踊りの方法など、見直すべき事柄も出てきており、3年後の第40回伊那まつりまでに内容を充実させるため、プロジェクトチームを設けることにした。

プロジェクトチームには委員会のメンバーほか、一般の人にも加わる予定で、今年の伊那まつり前に立ち上げる。

また、委員会では、伊那まつり企画会議が提案した第37回伊那まつりのテーマ、キャッチフレーズを承認したほか、実行委員長に、荒井区長の御子柴貞さんを選出した。 -

洪水予報始まる

天竜川上流河川事務所と長野地方気象台は23日から、伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町の区間で洪水予報を始めた。

洪水予報はこれまで、飯田市から伊那市までの天竜川沿い区間で発表されていたが、降雨や水位の過去のデータが蓄積されたことで、予測精度が向上したため、今回区間が延長されることになった。

洪水予報は危険度に応じて4つの段階に分けられ、天竜川上流河川事務所から県を通じて各市町村などから発表される。

同事務所では「洪水予報を河川増水時の避難などに役立ててもらいたい」としている。 -

園児がグラウンドゴルフ

伊那市の伊那西部保育園の園児たちが19日、ちょっと変わったゴルフを楽しんだ。

子どもたちが遊んでいるこのゴルフは、保育園の近くに住む唐沢幸一さんが考えた。

唐沢さんは、子どもたちに喜んでもらおうと、ゴルフの道具を手作りし保育園に寄贈した。

玉は自宅にあった軟式テニスのボールに色を塗ったもので、ベニヤ板で組み立てた箱をゴールにした。

ある園児は「転がるのが楽しい。玉が入るともっと楽しい」と話していた。 -

伊那ビデオクラブ表彰式

伊那ビデオクラブの第12回作品コンクールの表彰式が20日、伊那市のいなっせで行われた。

コンクールには、会員28人から31点の作品が寄せられ、3月8日の審査で入賞作品が決まった。

伊那市長賞には、赤羽仁さんの「青空教室」が、伊那ケーブルテレビ賞には、小山喜美子さんの「波瀾の巣立ち」が選ばれ、賞状などが手渡された。

また、1年間に放送した30作品の中からは、武田忠芳さんの「工芸家を訪ねて」が優秀賞に選ばれた。 -

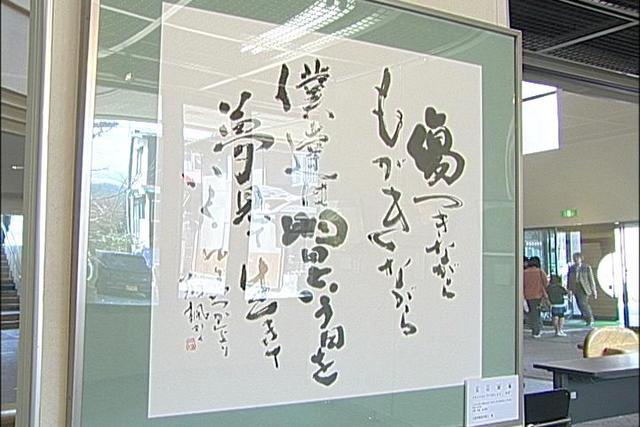

硬筆毛筆四人展

手書きの文字や文章の魅力に触れてもらう「硬筆・毛筆四人展」が29日まで、伊那市立伊那図書館で開かれている。

この展示会は、上伊那や諏訪在住で、ペン字検定の1級を持つ4人が、書くことの魅力や手書き文字の持つ個性に触れてもらおうと、初めて開いた。

作品は、色紙や便せん、原稿用紙などに短歌や詩、歌の歌詞などが書かれていて、32点の作品が並んでいる。 -

信濃史学会が美篶小資料館見学

地域の歴史などを研究している信濃史学会の例会が20日、伊那市美篶の美篶小学校で開かれた。

会員や一般約20人が集まり、美篶小学校資料館の運営や地域の歴史などについて資料館副館長の矢島信之さんから説明を受けた。

この資料館は昭和27年に校舎として建築された木造2階建ての建物で、老朽化に伴い取り壊しが計画されたが、地元の意向で資料館として保存されている。

館内には住民から寄せられた歴史や民俗などに関するさまざまな資料が展示されている。

また地元住民による資料館専門委員会も設置され、子どもたちの勉強の場を提供するなど、地域ぐるみで運営している。

会員らは、「古い校舎を資料館として活用するという発想が良かった。建物自体が大変貴重」、「地区内の全世帯から運営費を集めたり、住民が資料を提供するなど地域が一体となって先進的な取り組みを行っている」などと感想を話していた。

ほかには課題として、建物の耐震性を心配する声も挙がっていた。 -

上伊那6RCがミーティング

上伊那郡内のロータリークラブが一堂に集まるインターシティミーティングが15日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれた。

会場には上伊那郡内6クラブの会員約100人が集まった。

6クラブが持ち回りで担当していて、今年は伊那中央クラブが担当し、3市町村が合併した意味を込め伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開催した。

この日は、各クラブが青少年育成活動の取組みについて発表した。

駒ヶ根ロータリークラブは、ネパールの貧しい子ども達への支援をする中で、学校を作るだけでなく母親に学校の大切さを知ってもらい、子ども達が学校に通える環境作りをしてきたことを発表した。

伊那ロータリークラブは、18歳から30歳を対象としたローターアクトクラブと活動をする中で、「人材育成の必要性を感じる」と発表した。

県内のロータリークラブの代表、安川英昭ガバナーは、「地域のクラブ同士が交流を深める有意義な時間になった」と話していた。 -

高遠城址公園開き4月1日に変更

桜の開花予想が早まったことを受け伊那市は、高遠城址公園の公園開きの日程を急きょ変更した。4月4日を予定していたが、1日に変更する。

長野地方気象台は18日、高遠の桜は4月2日に開花する竏窒ニ今年3回目の予想を発表した。

2回目の開花予想は4月5日を予想していて、3日早まった。

伊那市では、これを受けて当初4月4日を予定していた高遠城址公園の公園開きを早め、1日に行うとしている。 -

箕輪町交通少年団 入退団式

箕輪町交通少年団の入退団式が14日、松島コミュニティセンターで行われ、卒団する54人を送った。

式には、全団員173人が参加した。

あいさつで中村善男団長は、「交通少年団で学んだルールやマナーを守って、これからも事故のないよう過ごしてください」と話した。

このあと、各小学校の卒団生の代表が感想文を発表した。

箕輪中部小の藤森登生君は、「僕たちのこれまでの活動で、少しでも事故が減ってくれていたらうれしい。これからも交通安全に協力していきたい」と話した。

箕輪町交通少年団は、町内の小学5、6年生が事故防止を呼びかける手紙の配布や新成人への飲酒運転防止の呼びかけなどを行っている。

新年度は81人が入団し、4月11日から活動が始まる。 -

上伊那地域景観育成住民協定

地域の特性を生かし、広域的景観育成の推進を図る上伊那地域景観育成住民協定地区連絡協議会が17日、設置された。

協議会は、活動状況・問題点などの情報交換を行うことにより景観育成の推進を図ろうと設置した。

この日は、上伊那管内27の協定者会代表や行政担当者が出席し、上伊那地域の景観育成住民協定の概要説明や今後の活動について確認した。

また、会では役員の選出があり、会長に駒ヶ根市の大徳原周辺地域景観形成住民協定協議会長の澤上和正さんに決まった。

委員からは▽協定者会の運営資金が乏しい▽各自治体の支援金活用による景観づくりの活動状況の情報提供が必要竏窒ネど意見や要望が出された。

今後は、意見を出し合い活動を進めていくという。

現在、上伊那地区で景観協定を結んでいるのは27地区で、県全体では48市町村159の地区となっている。 -

美篶西部園児が涅槃会法要に参加

伊那市の美篶西部保育園の園児は16日、釈迦の命日に合わせて行われる涅槃会(ねはんえ)法要に参加した。

年長園児24人が美篶下川手にある洞泉寺を訪れた。

洞泉寺では、小さなころから地域のお寺や行事に親しんでもらおうと、毎年園児たちを法要に招待している。

涅槃会法要は、2500年前インドで亡くなった釈迦の命日に合わせて行う仏教の行事。1年に1度、釈迦の亡くなったときの様子を描いた掛け軸を飾り、釈迦をしのび感謝する。

子どもたちは、絵に向かって手を合わせ、頭を下げていた。

法要が終わると、花の模様が入ったもちが全員に配られた。これを食べると1年間無病息災でいられるとされている。

高岡公彦住職は、「世のため人のために仏教を広めた釈迦のように、皆さんも頑張ってください」と園児たちに話していた。 -

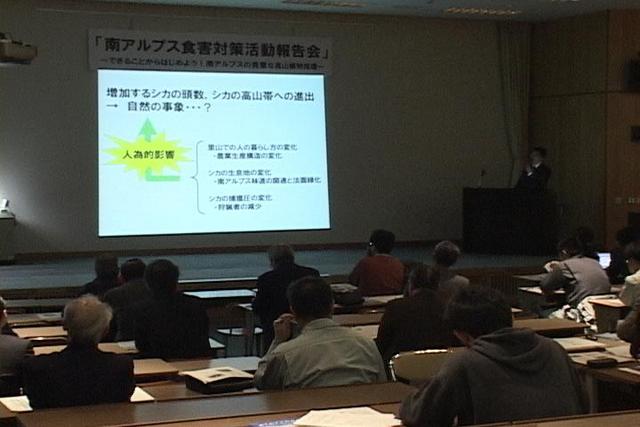

南ア食害対策活動報告会

ニホンジカによる南アルプスの植物への被害対策を検討している南アルプス食害対策協議会が17日、活動報告会を南箕輪村の信州大学農学部で開いた。

対策協議会は、被害調査やシカの防護柵の設置などをしてきた。

報告会では、協議会に参加している団体がその状況を報告した。

そのうち南信森林管理署は、ニホンジカの罠による捕獲を昨年度から行っていて、3月13日現在、捕獲数は58頭だという。

管理署では、「初めての試みだが、期待を上回る成果があった」と報告した。

信州大学農学部は、動物、植物、土壌の3つの分野から調査をしている。

動物の分野を研究するチームでは、ニホンジカの行動を分析した。

それによるとニホンジカは、狩猟期間は猟が禁止されている区域で行動し、期間が終わると以前の生活区域に戻ること、綾線を越えて山梨県側と長野県側を往復していることなどを報告した。

そのうえで、綾線上にはシカの防護柵が設置できないことから、往復をいかに防ぐかが課題竏窒ニした。

協議会では、来年度もシカの防護柵のメンテナンスなどを継続して行うとしていて、「緊急避難的な対処療法だが、さまざまな機関と連携し、できることからやっていきたい」としている。 -

八十二銀行がカードローン明細書を誤送付

長野市に本店がある八十二銀行は、カードローンの明細書を本人以外の利用者に誤って送付していたことがわかり、現在、回収作業を進めている。

明細書には、カードローンの口座番号や取引の履歴が記載されていて、件数は590人分となっている。

この件が判明したのは今月12日で、本店企画部によると、現在行員が1件づつ回収にあたっていて、伊那地域にも該当者がいるという。

16日現在で499件の回収が終了しているが、未回収を含めると最大で380人分の情報が漏えいしたという。

原因は明細書を封書に入れる作業を委託している業者が機械の設定を誤ったためとしている。

八十二銀行では、委託先への監督不行きとどきによるものと深く反省するとともに、事態を重く受け止め再発防止に努めていく竏窒ニしている。 -

箕輪町の卒業生に花束届く

卒業を間近に控えた箕輪町の卒業生に16日、町と友好交流推進協定を結ぶ静岡県浜松市の庄内地区から花束が贈られた。

庄内地区から交流協会の役員が訪れ、今年度の小中学校の卒業生約680人分の花束を卒業生代表に渡した。

交流協会の藤田芳信さんは、「皆さんが大きくなったとき、大きな花を咲かせる人になってほしいとの願いを込めた。ぜひ卒業の記念にしてほしい」と話した。

花束を受け取った箕輪東小学校の大貫翔太君は、「中学では難しいこともたくさんあると思うが頑張りたい」と話した。

また、箕輪中学校の寺平怜央君は、交流事業の一環で庄内地区を訪れたことを振り返り、「これからも二つの町が交流を深めていくためには、ぼくたちのような若い世代が積極的に交流していくことが大切だと思う」と話した。

この花束は、それぞれの卒業式で卒業生一人ひとりに贈られるという。

卒業式は中学校が17日、小学校が18日に行われる。 -

日本風景街道交流会

国の日本風景街道に登録している伊那市など近隣の4つの風景街道協議会のメンバーが15日、一堂に集まり、初めての交流会を伊那市のいなっせで開いた。

伊那市、箕輪町、大鹿村、木曽郡の風景街道協議会のメンバー約60人が参加した。

日本風景街道は、地域の自然や歴史、文化など地域資源を活用した景観づくりを進め、地域の活性化につなげてもらおうと国が進めている。

今回は、伊那市の信州伊那アルプス街道協議会の呼び掛けで、街道のつながっている近隣市町村4団体が初めて集まった。

交流会ではワークショップが開かれ、参加者が5グループに分かれて互いの活動内容や課題について意見交換した。

ワークショップが終わると、それぞれ話し合いの結果を発表した。

PRの方法について話し合ったグループは▽活動を地域に広く知ってもらうために、地域住民を対象にしたバスツアーを企画する▽マスコミへの積極的な広報活動の必要性がある竏窒ニ発表した。

景観づくりについて話し合ったグループは、「花の色など地域でテーマカラーを決め、その色に合った景観づくりをしていってはどうか」と発表した。

交流会についてある参加者は、「とても刺激になった。これからも交流会を続けて、お互いの活動をよりよいものにしていきたい」と話していた。 -

ながたの湯改修へ

オープンから10周年を迎えた箕輪町のながたの湯は来年度、リニューアルする。

16日開いた箕輪町議会全員協議会で、設計業者による改修案の報告があった。

平成10年12月にオープンしたながたの湯は、より利用者に喜んでもらえる明るい施設にしようと改修工事をする。

改修案では、露天風呂の拡大や内装の張り替え、利用客の多い女湯の脱衣所と洗い場の拡大などが挙がっている。

町では、工事期間を今年の5月中旬から7月20日までを見込んでいて、6月中旬から7月中旬の間の数日間、工事に伴い休業する予定。 -

伊那市防災会議

上伊那医師会の伊那支部は16日、地震などの大規模災害が発生した場合、地域で医療支援するためのマニュアル案を作成した。

大規模災害医療支援マニュアル案は、伊那市役所で16日開いた伊那市防災会議で示された。

案では、震度6以上の地震が発生した場合、医師らは決められた市内6カ所の応急救護所に駆けつけ、診療を行うことになっている。

また、それ以外の災害の場合は、伊那市災害対策本部からの要請に基づいて救護所を設置する。

上伊那医師会の中畑英樹医師は、「詳細部分についてこれから調整し、災害時に役立つものにしていきたい」と話していた。

会議ではこのほか、伊那市地域防災計画の中で新たに盛り込まれた「企業防災」に関する事項などについて審議した。

会長の小坂樫男伊那市長は、「災害はいつ起きるかわからない。発生に備え、訓練や準備を怠らないよう進めていきたい」と話していた。

32/(火)