-

丑にちなんだ作品展

今年の干支「丑」にちなんだ色紙や置物などの作品展が17日、伊那市西町の旧井澤家住宅で始まった。

伊那部宿を考える会が開いていて今年で2年目。

丑を描いた色紙や掛け軸、おもちゃの赤べこなど123点が並んでいる。

考える会の会員や日本画の舜鳳会、伊那市長谷の手芸グループ美里会などが出品した。

中には、池上秀畝や中村不折が、会員に送った年賀状もある。

田中三郎会長は、「出品している人の気持ちをつかんで作品を見ていただきたい」と話していた。

この作品展は31日まで。入館料は大人200円、小中学生100円。 -

地域活性化へ 信大農学部のサークルが連携

南箕輪村にある信州大学農学部の地域と連携した活動をしているサークルが16日、伊那市の西箕輪公民館で懇談した。

地域と連携しながら農作業やゴミ拾い、イベントへの参加をしているサークル10団体の代表が集まり、お互いの活動への理解を深めた。

この懇談会は、サークルの横の連携を作り、地域の活性化につなげていこうと、信州大学学生総合支援センターが初めて開いた。

この日は初回ということもあり、グループごとに活動内容を発表して、互いの理解を深めた。

参加したある学生は、「知らないサークルもあったが、活動内容が似ている団体もあるので、今後連携を深めていきたい」と話していた。

学生総合支援センターの職員は、「連携を深めて活動をさらに有意義なものにしてもらいたい」と話していた。 -

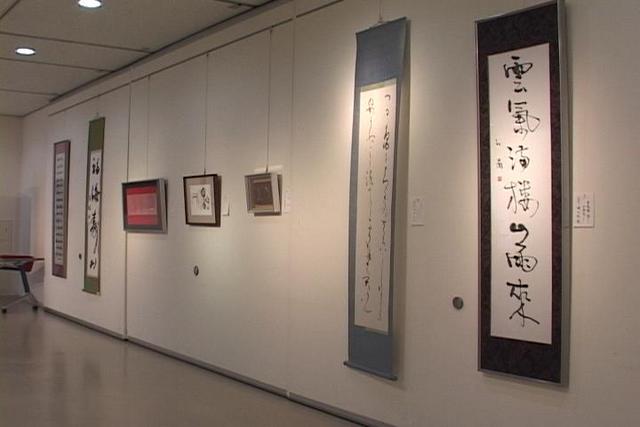

上伊那書道協会新春書道展

上伊那書道協会の役員らの作品が並ぶ「新春書道展」が、伊那市のいなっせで開かれている。

会場には、かなや漢字、篆刻など、さまざまなジャンルの作品およそ30点が展示されている。

この書道展は18日まで。 -

厳しい寒さ 伊那で寒天作り

諏訪地方の冬の風物詩として知られる寒天作りが、伊那市でも行われている。

伊那市東春近の天竜川沿い。

一昔前は、伊那市内でも数軒の家で寒天作りをしていたが、今では珍しい光景となった。

天然寒天の製造・販売会社「小笠原商店」は8年前、富士見町から伊那市に移り、この地で寒天作りを始めた。

作業はまず、原料の天草を煮溶かし、型に入れて固める。それを機械で糸状にして押し出し、丁寧に広げる。

その後、水分を抜くために寒天を外に干して乾燥させる。寒天の水分が完全に抜けるまで約2週間、干す作業を繰り返す。

寒天を外に並べる作業は早朝、太陽が昇る前から始まる。

日の出前は寒さも一段と厳しさを増すが、小笠原さんは、この寒さが不可欠だと話す。

こうして作られた天然寒天は東京の高級和菓子店などで使われていて、食感も良いという。

作業のピークは、1年の中でも最も冷え込みが厳しくなるこの1カ月ほどだという。 -

信濃の国のDVD寄付

県の歌「信濃の国」を信州の映像でつづる番組を制作したNHK長野ビデオクラブのメンバーが15日、上伊那の小中学校にDVDを寄付した。

NHK長野ビデオクラブ南信支部長の武田忠芳さんら4人が、上伊那教育事務所で開いた小中学校の校長会会場を訪れ、DVDを寄付した。

DVDは、県内全ての小中学校と特別支援学校600校に1枚ずつ寄付されていて、この日は上伊那52校分が学校長会に渡された。

南信支部長の武田さんは、「最近の子どもは、信濃の国を歌えなくなってきている。DVDをみて理解を深め、途絶えることなく歌って欲しい」と話していた。

信濃の国のDVDは、県の歌が制定されてから40年になることを記念して、県内各地のビデオ愛好者が協力し、1年半の撮影期間をかけて制作した。

小諸高校音楽科などによる合唱にあわせ県内各地の四季折々の映像をつづっているほか、歌詞の解説、歴史やエピソードなどが盛り込まれた35分の内容になっている。 -

上伊那賛助会和紙ちぎり絵作品展

県のシニア大学のOBなどで作る賛助会のちぎり絵教室の作品展が、県伊那合同庁舎で開かれている。

伊那合同庁舎の2階玄関ホールには、和紙のちぎり絵作品23点が並んでいる。

シニア大学の卒業生が中心となって構成する賛助会の3教室のメンバーが手がけた作品で、県では、「和紙ちぎり絵の素晴らしい作品を、多くの人にみてもらいたい」と来場を呼びかけている。

作品展は23日まで。 -

暮らしいきいき健康講座始まる

健康づくりを楽しく学ぶ「暮らしいきいき健康講座」が15日、伊那市の伊那合同庁舎で始まった。

この講座は、健康づくりに必要な知識を学び、食生活改善推進員などの仲間づくりにつなげようと開かれ、上伊那在住の16人が参加した。

初回のこの日は、メタボリックシンドロームの話を聞いたあと、自分の体を知るために身長や体重などを測定した。

参加者は順番に身長、体重、腹囲を測り、体重測定では、併せて体脂肪率なども調べた。

測定結果を基に、標準体重などをそれぞれ計算して、自分の体の状態を確認していた。

参加者の一人は、「油を摂り過ぎない食事などを勉強したい」と話していた。

この講座は4回コースで、今後は食品衛生の基礎知識や食生活改善推進員の活動などを学ぶほか、脂肪を控えたメニューなどの調理実習も行う予定。 -

南箕輪村公民館で切り絵講座開講

南箕輪村公民館で14日、切り絵講座が開講した。

切り絵講座は、村公民館が冬の講座の充実を目的として今年初めて企画した。

40代から70代までの男女およそ25人が集まり、原俊朗公民館長が指導した。

参加者はまず、丸や三角などの簡単な形で手慣らしをし、こまや椿など、季節にちなんだモチーフの切り絵に挑戦した。

細かい作業では、注意深くカッターを動かし、紙をかざして、きちんと切れているかを確認するなどして作品を仕上げていた。

夫婦で参加したある男性は、「できた作品を妻と見せ合うのが楽しみ」と話していた。 -

インフルエンザ注意報発令

県は14日、今シーズン初のインフルエンザ注意報を発令した。

県によると、今月5日から11日の1週間で1医療機関での患者が10人を超えており、流行が本格化している。

注意報の発令は去年同時期と比較して2週間早い。

上伊那では1医療機関での患者が22人を超えており、全県と比較しても増加傾向にある。

県では、「今後1カ月程度の大きな流行の発生が懸念される」として、うがいや手洗いなど感染予防を呼びかけている。 -

消防意見発表会

消防職員が普段の活動を通じて感じていることを発表する意見発表会が14日、伊那市役所であり、箕輪消防署の内堀佑樹さんが最優秀賞に選ばれた。

この日は、伊那消防組合の4消防署に所属する7人が意見を発表。

このうち最優秀賞の内堀さんは「この手からこぼれる命を救うために」というテーマで発表し、救急救命士が行える救命処置の範囲の拡大を訴えた。

内堀さんは来月19日に松本で開く県大会に出場する。 -

冷え込みで水道管破裂相次ぐ

最近の厳しい冷え込みで、水道管の破裂が相次いでいる。伊那市では、凍結防止帯の電源確認などを呼びかけている。

市役所上水道課によると、14日の午前中、水道管の凍結や破裂に関する問い合わせが18件寄せられた。

伊那市では、防止対策として▽凍結防止帯の電源が入っているか確認する▽普段使わない所は不凍栓を閉め水抜きをする竏窒アとなどを挙げている。

また、万一破裂した場合は、不凍栓を閉めて水を止め、伊那市指定の水道工事店に修理を依頼するよう呼びかけている。 -

木下南宮神社でお筒粥の神事

今年1年間の農作物の出来や世の中を占う恒例の「お筒粥の神事」が10日、箕輪町木下の南宮神社で行われ、今年の世相は去年より下がり「6分」という結果が出た。

お筒粥は、南宮神社で一年の無事を祈念して行なわれる初まつりの中の占いの神事。

境内に用意された釜に、アシの茎を37本束ねた物と一緒に米と小豆を入れて煮立て、筒の中に入った米や小豆の数が占いの結果となる。

占いの結果、今年一年の世相を表す世の中は、昨年より8厘下がり「6分」となっている。

農作物では、人参や葱など3品目で極上。気候は、夏が上々で春と秋が中、冬が下となった。 -

保科大河ドラマ化署名届ける

保科正之のNHK大河ドラマ化実現を目指す署名活動で、ドラマ化実現上伊那議員連盟の駒ヶ根支部が13日、署名を届けた。

この日は、駒ヶ根支部代表の木下力男駒ヶ根市議会副議長が、伊那市議会の中村威夫議長に2606人分の署名を手渡した。

ドラマ化実現上伊那議員連盟は去年12月13日に発足した。

今回届いた署名は、発足から1カ月の間に、駒ヶ根市議会議員がそれぞれの後援会を通して集めた。

木下代表は、「今後も署名活動をしながら盛り上げていきたい」と話した。

署名は、去年12月に30万人を突破していて、今回の署名を加えると約31万3千人になる。

上伊那議員連盟を組織する他町村の署名も近々届くという。

伊那市などで組織する大河ドラマをつくる会では、今月26日にNHKを訪問して8回目の要請をする予定。 -

伊那市出初式

新春恒例、消防団の出初式が11日、上伊那各地で行われた。

このうち伊那市では、消防団などが行進を行い、防火意識の向上を呼びかけた。

行進には、消防団や日赤奉仕団の団員らおよそ850人が参加しました。

団員らは、伊那市民会館から伊那市駅までをラッパ隊や消防音楽隊の演奏に合わせて行進した。

式の中で小坂樫男伊那市長は、「地域の安心安全を守るよう努力してほしい」と団員を激励した。

伊那市消防団の伊藤仁団長は、「誇りと郷土愛の精神を持ち、仲間と切磋琢磨し、消防団活動に励んでほしい」と訓示した。

去年伊那市では29件の火災が発生し、被害総額は、約4千9百万円。災害時の消防団の出動は、延べ1255人を数えた。 -

ホンダレ様の飾り付け

農作物の豊作を願う「ホンダレ様」の飾り付けが11日、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで行われた。

ホンダレ様は、小正月を迎えるための飾りもので、稲やアワ、ヒエなどの穀物の豊作を願う五穀豊穣の縁起物。穀物が穂を垂れている様子を表していることから、「ホンダレ様」と呼ばれるようになったと言われている。

この日は、みはらしファームの職員らおよそ10人が作業にあたった。

飾りつけに使った木材は、8日に切り出したナラやコシアブラ、カエデ、ヒノキ。

飾り付けは、コシアブラの枝の3分1ほどを残して皮を削り、それをナラの木に結び付けると、稲やアワの実がずっしりと穂を垂れている様子が表わされる。

このホンダレ様は24日、みはらしファームで行われるどんど焼き「せいの神」で、園内の飾りものと一緒に燃やされる。 -

松島神社 厄除け祈願祭

厄年の人たちが一年の安泰を願う厄除け祈願祭が12日、箕輪町の松島神社で開かれた。

あいにくの雪模様となったが、厄年となる42歳、25歳の男性と、33歳、19歳の女性、合わせて17人が神社を訪れ、厄除けを祈願した。

松島神社では、毎年成人の日に合わせて厄除け祈願祭を行っている。

昔は盛大に開かれていたが、ここ数年は厄除け祈願をする人も少なくなってきているという。

訪れた人たちは2人ずつ玉串を奉てんして、1年の無事を祈願していた。

松島神社の伊藤光宣宮司は、「厄年だからといって特別意識するのではなく、いつもよりも少し慎重に物事を行ってみてください」と呼びかけていた。

厄除け祈願をした女性は、「何もなく健康で無事に1年を過ごせたらいいと思います」と話していた。 -

食育講演会

栄養士や子どもの保護者を対象にした、楽しい食育について学ぶ講演会が12日、伊那市のいなっせで開かれた。

講演会は、食育を楽しく教える方法を学んでもらおうと、伊那市の食育推進会議が開いた。

会場には、栄養士や子どもの保護者ら約280人が集まった。

東京都在住で食育ジャーナリストの砂田登志子さんが、「楽しく食育 幸福は口福から」という題で講演をした。

砂田さんは、楽しい食育の一つとして、30年以上実践している漢字を使った指導法を披露した。

「『食』という字は人を良くすると書く。食べることは人間を良くすること」と説明。

また、豆が使われている漢字を例に挙げ、「豆を食べれば頭の回転が良くなるし、元気に山も登れる」と話した。

砂田さんは、「食の安心・安全がこれだけ問われるのは、日本が食育後進国だから。小さいうちから食の大切さを教えてほしい」と呼びかけていた。 -

伊那市高遠町と長谷の園児作品展

伊那市高遠町と長谷の園児による作品展が、信州高遠美術館で開かれている。

作品展は、小さいうちから美術館を身近に感じてもらおうと毎年開いている。

会場には、年長児が描いた作品56点が並んでいる。

保育園ごとテーマを決めていて、紅葉や桜、将来の夢などを描いた。

美術館の竹内徹館長は、「身近なふるさとの風景や将来の夢、楽しかったことが素直に描かれている。それぞれ子どもなりの表現ができていて、温かさを感じる」と話していた。

この作品展は15日まで。 -

南大東島へ行く西小児童を支援へ

市民サイドでの交流が続いている伊那市と沖縄県の南大東島。

2月に島に訪れる伊那西小学校の児童を応援しようと、訪問資金のカンパの活動が始まっている。

8日夜は、南大東島を訪問したことのあるメンバーら20人ほどが集まり、西小児童を応援するための実行委員会が開かれた。

島の特産品「青パパイヤ」を縁にして交流が始まり、南大東島の子どもたちが伊那西小学校の児童宅にホームステイするなど、民間主導でさまざまな交流が行われている。

今回、南大東島から、西小の子どもたちを招待するため4人分の訪問費用を負担するとの提案があり、2月に西小児童が訪問することになった。

伊那西小学校では、4年生以上の12人が島への訪問を希望している。

一人当たりの訪問費用は8万円ほど。島の負担を差し引けば一人4万5千円の負担が必要になる。

子どもたちの交流を更に発展させるため、また保護者らの負担を少しでも減らそうと、この日の実行委員会で資金的に応援するためカンパを行っていくことが決まった。

西小の池上眞澄校長は、「島の招待と皆さんの支援で、ついに訪問が実現する。こちらと島ではかなり違いがあると思う。一所懸命見て体験して学んで来たい」と感謝していた。

メンバーらは人海戦術で24万円を目標にカンパを集める。

カンパは、伊那市の産直市場グリーンファームでも受け付けている。 -

各地で正月の伝統行事行われる

箕輪町北小河内の漆戸常会は10日、公民館近くの辻に高さ約10メートルの大文字が建てた。

大文字は、江戸時代から漆戸常会に伝わる小正月の伝統行事で、五穀豊穣や、地区の安全を祈願している。

午前6時に住民らが辻に集まり、作った飾りを大文字に取り付けた。

その後、かけ声に合わせて一斉に大文字を建て、周りに松を取り付けた。

大文字は12日に倒し、取り付けた飾りは各家庭で持ち帰り、厄除けにするという。 -

伊那市でチャイルドシートリサイクル会

不要になったチャイルドシートを無料で譲るリサイクル会が10日、伊那市役所であった。

これは、子育て支援ネットワーク連絡会に参加した母親から「チャイルドシートは高価なのでリサイクルできるとうれしい」などの要望が寄せられたため、伊那市が今回初めて開いたもの。

昨年10月から募集を開始したところ、この日までに合計で19台のチャイルドシートが集まった。

会場を訪れた親たちは、提供者からの説明を受けながら、希望のチャイルドシートを選んでいた。

リサイクル会では、19台すべてが次の利用者に譲渡された。

市は「手ごたえがあったので、今後も継続していきたい。」としている。 -

富県で炭焼き体験会

薪などを焼いてつくる炭焼きの体験会が10日、伊那市富県のたかずや炭焼き場で開かれた。

これは、富県のグリーンツーリズム推進委員会が「富県いいとこ再発見企画」の一環として開いたもの。地域の炭焼き愛好家でつくる「たかずや炭の会」の指導のもと、参加者らが炭焼きを体験した。

炭を作るには、2、3週間かかるため、この日は炭の会が以前窯に入れた炭を取り出し、新しい薪を詰める作業を体験。参加者たちは、興味深そうに薪詰め作業を見学していた。

たかずや炭の会の伊東亮司会長は「炭焼きを通して、みんなで作業をする楽しさや、炭の良さを多くの人に感じてもらいたい。」と話していた。

その後、参加者には炭を使って焼いた餅の入ったおしるこも振舞われた。 -

高遠地区交通安全祈願祭

伊那市高遠地区交通安全協会の交通安全祈願祭が10日、高遠町の鉾持神社で行われた。

交通安全祈願祭は毎年行っていて、この日は協会の役員や地域自治区長ら約30人が参加した。

鉾持神社の社殿で宮司が祝詞を上げ、交通安全協会の前田茂会長ら5人が玉串を捧げて今年1年の安全を願った。

高遠地区では去年、トラクターの事故で1人が亡くなっている。

前田会長は、「交通死亡事故0を目標に取り組み、地域の安全安心の構築のために微力ですが貢献したいと思います」とあいさつした。 -

110番の日に合わせて各地で街頭啓発

1月10日の110番の日に合わせて10日、上伊那各地で街頭啓発活動が行われた。そのうち伊那市のアピタ伊那店では、警察官や伊那市防犯協会の会員が、買い物客に110番通報に関するチラシを配布した。

この日は、1日署長に任命された市の職員や、長野県警のマスコット、ライポくんも参加。街頭啓発を呼びかけた。

伊那署によると、去年1年間の110番通報の件数は、県全体で9万9千278件。伊那署管内では、3千339件となっている。

警察では「緊急性のある事件、事故を目撃した時は、あわてず、落ち着いて、現場の状況を伝えてほしい」と呼びかけている。 -

園児がお年寄りともちつき

伊那市の高遠第2、第3保育園の園児たちは9日、地元のお年寄りと一緒に餅つきをした。

保育園給食に野菜を提供している「コヒガン桜の会」の女性4人が保育園を訪れた。

コヒガン桜の会は、2年ほど前から野菜を提供している。

今回は、保育園がそのお礼にと交流会を企画した。

もちつきでは、コヒガン桜の会の女性たちも手伝い、手際よく作業を進めた。

子どもたちも、「よいしょ」という掛け声とともに力いっぱい杵を振り下ろし、もちつきに励んでいた。

つき上がったもちは、ごま、きなこ、あんこなどをまぶして完成。

子どもたちは自分の好きな味のもちを皿にとり、口いっぱいにほうばり、笑顔を見せていた。

お年寄りも子どもに話しかけるなどして、交流を楽しんでいた。 -

氷の記憶

上伊那地域は9日、この冬初めての本格的な雪に見舞われた。

寒さが増し冬も本番になると、ある記憶が頭の片隅をよぎる。 -

エチオピアで拘束の赤羽桂子さん解放

エチオピアで武装グループに拘束された赤羽桂子さんが無事解放されたことをうけ、伊那市に住む桂子さんの親族も安堵の表情を見せている。

伊那市西春近山本に住む桂子さんの親族の赤羽弘さんは解放の知らせを受け、喜びをかみしめている。

「

また、伊那市に住む兄の千尋さんは伊那ケーブルテレビジョンの取材に対し、「直接会っていないので今は何とも言えないが少し安心している」と話した。 -

第6回 漸進展

伊那市出身者などが油絵作品を展示する漸進展が、伊那市のいなっせで開かれている。会場には14人の作品14点が並んでいる。

この作品展は、東京で行われる展覧会に出品している人が集まり、年1回開いている。

作品はどれも展覧会の応募規程に沿った縦が1・6メートルほどの大きな作品ばかり。

この展示は、参加者が年1回集まり、批評し合って意見を取り入れ、制作の糧にしていくための場だという。

それぞれの作品は個性的で、名前を見なくても誰のものか分かるくらいだという。

関係者は、「いろいろな枠にとらわれずに活動している。個性的な作品を一つひとつじっくり楽しんでほしい」と話していた。

漸進展は10日(土)まで。 -

花・植物の情景写真展

植物のさまざまな表情をとらえた「花・植物の情景」写真展が6日、伊那市の伊那図書館で始まった。

植物の写真を撮り続けて12年という駒ヶ根市の堀亮さん(67)の写真展。堀さんは写真愛好家のグループで学んだ後、去年から一人で活動している。

伊那図書館での写真展は2年目で、今回は四季折々の写真30点を展示している。

作品の多くは地元で撮影したもので、何度も歩いて通い、じっくりと植物を見て撮っているという。

植物は、いろいろな写真の撮り方が楽しめるのが魅力ということで、「撮影のバリエーションを見てほしい」と話していた。

この「花・植物の情景」写真展は11日まで。 -

美篶地区安全祈願祭

地区の交通安全や防犯を願う安全祈願祭が7日、伊那市の美篶公民館で行われた。

この日は美篶地区の交通安全協会や消防団などの関係者およそ90人が集まった。

安全祈願祭は美篶地区で活動する各団体が、毎年この時期に行っている。

神事では、美篶地区各種団体協議会の橋爪英峯区長会長が、「この地域を守るための対策を常に考えていくことが大切。すべての人が安心して生活できる社会を構築できるよう取り組んでいきたい」と述べた。

その後、各団体の代表者などが玉串を捧げ、だるまの目入れを行うなどして今年1年の地区の安全を願った。

現在、地区独自でこうした安全祈願祭を行っているのは伊那市内では美篶地区だけという。

32/(火)