-

高校生が看護の仕事を体験

高校生を対象とした1日看護体験学習が10日、伊那中央病院で行われました。

これは高校生が今後の進路を決めるうえで参考にしてもらおうと伊那中央病院が行ったものです。

体験学習は9日、10日の2日に分けて行われ、上伊那の6つの高校から看護師を目指す学生など、合わせておよそ50人が参加しました。

高校生は患者の足を洗うなど直接触れあいながら看護師の仕事について学んでいました。

体験学習では車イス介助や血圧測定などが行われ、高校生が看護の仕事について理解を深めていました。 -

七夕の伝統行事 さんよりこより

三峰川を挟んで、北側の伊那市美篶と南側の富県地区で、7日、月遅れの七夕行事、「さんよりこより」が行われました。

さんよりこよりは、洪水を起こす「厄病神」を地区の子どもたちが、七夕飾りでたたき、厄払いをする伝統行事です。

およそ580年前の洪水で高遠町藤沢にあった天伯社が当時の桜井村に流され、その後対岸の川手村に流れついた事が縁で毎年8月7日に行われています。

美篶の川手天伯社で「さんよりこより」が終わると、神輿に御神体を乗せ、対岸の富県の桜井天伯社をめざします。

桜井天伯社に神輿が到着すると、集まった子どもたちは、七夕飾りを手に、鬼役の大人を囲み、「さー寄ってこいよ」とう意味の、「さんよりこより」を唱えながら、3周回り、その後、手にした七夕飾りで、鬼役の大人を一斉に叩き、これを3回繰り返しました。

ある子どもは、「雨が降ってきたが、しっかりと、鬼を叩く事ができて楽しかった」と話していました。 -

ミニチュア竪穴住居作り

小学生を対象にしたイベント、ミニチュア竪穴住居作りが8日、伊那市創造館で開かれました。

8日は、市内の小学生とその保護者22人が参加しました。

イベントは、縄文から宇宙までをテーマに、夏の思い出を作ってもらおうと伊那市創造館が開いたものです。

8日は、学芸員から縄文時代の人の知恵や工夫を学びながら、本物の50分の1ほどのサイズの模型を作りました。

子ども達は、素焼きのように仕上がる粘土を、平に伸ばして住居の土台となる部分を作っていきました。

粘土が乾いてしまうため、ひびをなくすのに苦戦していました。

伊那市創造館では、9月4日日曜日に「黒曜石体験ミュージアムと宇宙空間観測所見学会」を開くということです。 -

小学校の図書館司書が保育園で読み聞かせ

箕輪町は、保育園と小学校が連携して読育を進めていこうと、小学校の図書館の司書による読み聞かせを5日、松島保育園で行いました。

5日は、箕輪中部小学校の原佐織教諭と箕輪南小学校の唐澤里久美教諭の2人が、年長園児およそ40人に読み聞かせをしました。

読み聞かせは、保育園と小学校の連携を深めようと、箕輪町の読育交流事業の一環で行われたものです。

5日は、絵本2冊を子ども達に読んだ他、職員に本の並べ方について指導しました。

松島保育園の川上きよ子園長は「子ども達だけでなく職員にとってもいい機会になった。今後も、連携を深めていきたい」と話していました。 -

パン粘土の花展

小麦粉などを原料とするパン粘土で作った花の作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、バラやカーネーションなどパン粘土で作られた様々な花・100点が並んでいます。

作品展を開いているのは、伊那市狐島のパン粘土教室 ルナ・フローラを主宰する佐藤峰子さんと、教室の生徒です。

ルナ・フローラが、かんてんぱぱホールで作品展を開くのは今回で3回目です。

パン粘土は、小麦粉などを原料とする樹脂粘土で、油絵の具やオイルを混ぜて形を整えます。

それを乾燥させて、色付けし、仕上げていくという事です。

また、石鹸の香りのする粘土で作った作品も展示されていました。

佐藤さんは、「パン粘土細工は、難しいと思われがちだが、花によっては簡単なものもある。興味があったら皆さんにも挑戦してもらいたい」と話していました。

このパン粘土の花展は、7日(日)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

上農生がフラワーアレンジメントで上位入賞

高校生のフラワーアレンジメント競技県大会で上伊那農業高校の生徒2人が上位入賞を果たしました。

フラワーアレンジメント競技県大会が、先月開かれ上農園芸科学科3年の武田みどりさんが準優勝となりました。

また同じく園芸科学科の安藤朱里さんが優秀賞を受賞し、今日上農の塩崎正校長から表彰状が手渡されました。

フラワーアレンジメント競技県大会は、先月須坂園芸高校で開かれ、県下7校から17人が出場しました。

上農からは、武田さんと安藤さんの2人が出場し、そろって好成績を収めました。

準優勝の武田さんは、12月に鹿児島県で開かれる全国大会、全国産業教育フェアに出場します。

また優秀賞を受賞した安藤さんは、さらにフラワーアレンジの技術を磨きたいと話します。

上農から全国大会に出場するのは5年ぶりということで、校長をはじめ学校関係者は、県代表として実力を発揮してほしいとエールを送っていました。 -

中学生の夏休み租税教室

伊那税務署で夏休み租税教室が3日開かれ、伊那市の中学3年生が税金について学びました。

夏休み租税教室は、税について知ってもらおうと、伊那税務署が毎年開いています。

今年は、東部中学校から9人、春富中学校から10人が参加しました。

教室では、伊那税務署の三澤弘典総務課長が、税について話しました。

税金の使い道として、道路の補修や家庭から出るごみの処理などをしていることを話しました。

三澤課長は、「国を維持して発展させていくために税は欠かせないもの。国民には納税の義務があることを理解してほしい」と話していました。 -

日本舞踊4流派 舞踊発表会

伊那市などで活動する日本舞踊の4つの流派合同の舞踊発表会が31日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。

これは、高遠さくらホテルが開いているもので、今年で9回目です。

日頃はそれぞれに活動している流派が合同で発表会をすることで、交流を深めています。

今年は4つの流派から5団体が出演しました。

23のプログラムがあり、一人あるいは数人でステージに立ち、歌謡曲などに合わせて踊っていました。 -

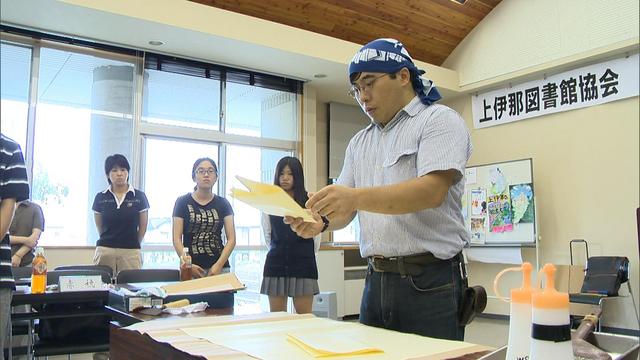

「美篶堂」で工場長を務める上島真一さんの講演会

伊那市美篶の製本会社「美篶堂」で工場長を務める上島真一さんの講演会が1日、南箕輪村の上伊那農業高校で開かれました。

講演会は、上伊那地域の高校の図書委員でつくる上伊那図書館協会高等学校図書館部会の生徒研究会の中で開かれたものです。

伊那市の美篶堂で工場長を務める上島さんが、「製本と美篶堂の歩み」をテーマに講演しました。

上島さんは、「時代が変わりまわりの会社が製本作業を機械化していく中、美篶堂は手製の製本の需要が必ずあるはずと考え、作り続けている」と話しました。

他に「日本の製本は、江戸時代の和本の文化が受けつがれている」と説明し、生徒達の前で製本作業を披露しました。

研究会ではこの他に、本を通して読む力や書く力を育てようと進めている読書大賞の今年度の候補作品を決めました。

今後、各学校で候補作品の評価と投票を行い、12月17日に大賞を決めるということです。 -

夏休み子ども寺小屋

夏休みの子ども達を対象にしたイベントが各地で開かれています。

伊那市富県の歌舞劇団田楽座の稽古場では、伊那市内の小学生を対象にした「夏休み子ども寺小屋」が1日から3日間、開かれています。

子ども達に田楽座について知ってもらい伝統文化に触れてもらおうと今年初めて開かれました。

初日の1日は、全国各地の盆踊りを踊りました。

田楽座の中山洋介さんを中心にメンバー6人が、子供たちに足の運び方などを指導しました。

子供たちは10分ほどで振り付けを覚え、全員で輪になって踊りました。

夏休み子ども寺小屋は3日水曜日までで、南京玉すだれや獅子舞などを体験するということです。 -

伊那市地蜂愛好会が蜂追い

伊那市地蜂愛好会による、蜂追い体験学習会が30日、伊那市西春近の権現山で開かれました。

体験学習会は、伊那谷の伝統文化、蜂追いの技術を守り伝えようと開かれたもので、会員などおよそ20人が参加しました。

蜂追いは、エサに蜂をおびき寄せ、ビニールヒモなどの目印を付けてから放し、その後を走って追いかけるものです。

蜂が土の中に作った巣に入るまで後を追います。

しかし途中でクモの巣にひっかかったり、見失うなど、簡単に見つけることはできません。

伊那市地蜂愛好会は蜂追い文化の伝承や、地蜂を守ることなどを目的に平成9年に発足しました。

伊那谷では蜂や蜂の子を食べる習慣があることから、愛好会の小木曽大吉会長は、「地域の食文化のためにも蜂追いの技術は、伝えていかなければならない。」と話していました。 -

伊澤潔さん細密画展

伊那市高遠町の伊澤 潔さんの細密画展が信州高遠美術館で始まりました。

会場には、高遠町の身近な野山の風景とそこに息づく昆虫を描いた作品26点が並んでいます。

伊澤さんは、子どもの頃から昆虫が好きで、35年ほど前から昆虫の絵を描き始めました。

伊澤さんはデザイン関係の仕事をしていて、高遠美術館から仕事を請けた事が縁で、今回、初めて個展を開く事になりました。

仕事が忙しく、絵を描く余裕がない時期もあったということですが、3年ほど前から、友人の店舗で作品を飾るようになり、作品を描きためてきたということです。

この伊澤潔さんの細密画展は、来月28日まで、信州高遠美術館で開かれています。 -

高遠町公民館進徳館夏の学校

伊那市の高遠町公民館は、夏休み中の子ども達を対象にした夏の学校を、国の史跡である進徳館で開いています。

この教室は、28日から4日間、進徳館を会場に開かれています。

進徳館で学ぶことで、高遠の歴史や文化に親しみ、郷土を大切にする心を育んでもらおうと高遠町公民館が、毎年開いていて、今年で3年目です。

高遠小学校と高遠北小学校の子ども達を対象としていて、1年生から6年生まで、59人が参加しています。

毎日、午前中に、夏休みの宿題に取り組む他、論語の素読などを行います。

5・6年生は、孔子像の前で、素読していました。

また、3・4年生も、原 和男公民館長に続いて、素読していました。

この教室は、来月2日まで、休日を除いて4日間開かれる予定で、お寺での座禅や、吟詠、災害に関する学習なども行う予定です。 -

教諭が保育園で体験研修

伊那市の小学校教諭による保育園での1日体験研修が27日から伊那市内の保育園で始まりました。

この研修は小学校に入学したばかりの1年生が学校生活に早く慣れるためには、どうすればよいかを考えるきっかけにしようと伊那市教育委員会が行ったものです。

この日は、市内の女性教諭が、東春近南部保育園で園児らと1日を過ごし、学校生活との違いを体験しました。

女性教諭は、「保育園は、時間に縛られず、のびのび生活しているが、小学校では時間が決まっている。

入学してから時間の決まった生活に慣れていくことは大変だと思う。」と話していました。

この取り組みについて、伊那市の久保村清一教育長は、「体験で得たことを児童の教育過程の編制と実施に活かしたい」と話します。

伊那市では、保育士の小学校体験研修実施も互いの連携強化に努めています。

研修は小学校の夏休み期間中行われることになっていて、市内およそ250人の教諭のうち91人が参加を予定しています。 -

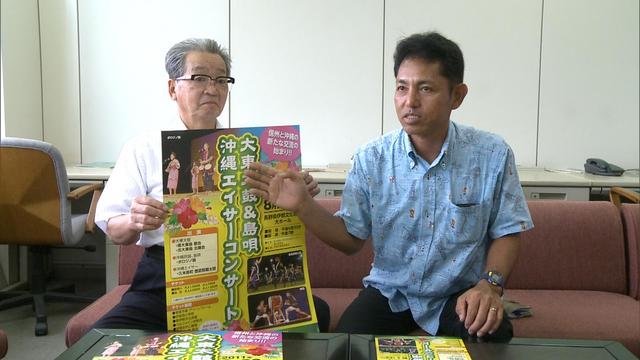

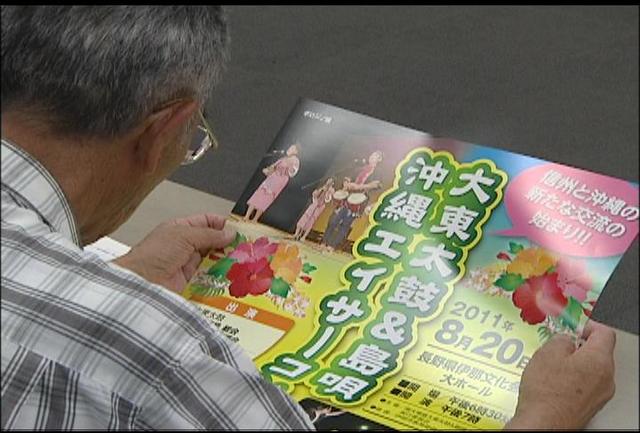

大東太鼓&島唄 沖縄エイサーコンサート

来月20日、土曜日に、伊那文化会館で、大東太鼓と島唄沖縄エイサーコンサートが開かれます。

26日は、実行委員会の小林史麿実行委員長と、大東太鼓碧会で指導にあたる川満廣司さんが、伊那市役所でコンサートのPRをしました。

コンサートでは南大東島の碧会と北大東島の北曙会が大東太鼓を演奏します。

また今回初めて久米島の登武那覇太鼓が出演しエイサーを披露します。

他には南大東島の民謡グループ「ボロジノ娘」が島唄を披露します。

コンサートは8月20日土曜日に伊那文化会館で開かれます。

チケットは前売り大人1,500円、子ども700円で産直市場グリーンファームなどで購入できます。 -

小出太鼓権現まつり

伊那市の和太鼓チーム小出太鼓の太鼓イベント「権現まつり」が23日、西春近の稽古場に設けられた特設会場で行われました。

例年は、夕方から行うイベントですが、今年は東日本大震災による電力事情に配慮して、午後3時からイベントが行われました。

小出太鼓は、1983年に設立され、現在は、大人のチーム、小学校高学年のチーム、低学年のチームに分かれて週3回練習を行っています。

権現まつりは、太鼓を披露する場として、また、地域の交流の場として定着しています。

小出太鼓の曲は、すべてオリジナルで、この日は15曲を披露しました。

中には大人、子どものチーム全員が参加しての演奏もありました。練習時間が合わないことなどもあり、3チームが合同で演奏するのは今回が初めてということですが、息の合った演奏を見せていました。

小出太鼓では、このイベントの収益を震災の義援金にしたいとしています。 -

富県南福地御柱祭 斧入式

7年に一度行われる、伊那市富県南福地の諏訪神社の御柱祭。

24日は、4本の柱となる御神木の斧入式が、地区内の山林で行われました。

南福地の御柱祭は、諏訪大社の御柱祭に敬意を払い、毎回、翌年に行われています。

今日は、一の柱の前に祭壇が設けられ、氏子らは、祭りの安全を祈願しました。

一の柱は、幹の太さおよそ、130センチの松の木です。

途中、他の木の枝に引っかかるトラブルもありましたが、およそ30分かけ、無事、倒す事ができました。

竹松昇平祭典委員長「無事終わって良かったがこれからが本番。御柱祭を通じて南福地から元気を発信していきたい」と話していました。

南福地の御柱祭は、9月11日に山出し、9月25日に里曳きと、建御柱が行われる予定です。 -

夏休み企画 子ども達が風車づくりに挑戦

伊那市創造館の夏休み企画「夏の体験教室」が23日に開かれ、子ども達が風車づくりに挑戦しました。

この日は、市内の小学生と保護者およそ30人が参加しました。

風車づくり体験は、工作を楽しみながらエネルギーや環境について学んでもらおうと企画されたものです。

教室では、信州大学工学部の中村正行教授が講師を務め、風車の作り方を指導しました。

子ども達は、用意された9種類の風車のペーパークラフトの中から自分の気に入ったものを選んで風車を作りました。

中村教授は「効率よく回すために、軸を安定させること」「風が当たる向きを計算すること」など、ポイントを上げながら説明していました。

また、風車にLEDの電球を取り付け、風車の力で電球を光らせる実験も行いました。

参加したある子どもは「以外と難しかったけど、風車が回ってうれしかった」と話していました。

中村教授は「楽しみながら勉強してもらい、エネルギー工学に興味を持つ子どもが出てきたらうれしい」と話していました。

創造館の「夏の体験教室」は、9月4日まであと3回計画されていて、次回は、来月2日に南アルプスジオパーク見学ツアーが計画されています。 -

伊那市東部中で終業式

22日、伊那市の東部中学校で一足早く1学期の終業式が行われ、8月21日まで26日間の夏休みに入りました。

校舎の耐震化工事により、東部中では、いつもの年よりも5日間ほど長い夏休みになります。

体育館で行われた1学期の終業式には、全校生徒870人ほどが出席し、学年の代表者の意見発表を聞きました。

1年生の代表生徒は、2学期の目標に、責任と勇気をあげました。

2年生の代表は、「小さな目標をコツコツ積み上げ、自分に自信がもてる2年生になりたい」と話しました。

3年生の代表は、「提出物をしっかり出して、充実した2学期にしたい」と目標を話しました。

唐澤義雄校長は、1学期を振り返り、挨拶や時間厳守、無言清掃が徹底できたかを問いかけ、夏休みは、早寝早起き、節電、十分な睡眠をとるよう呼び掛けました。

高校受験を控えた3年生には、一日8時間勉強する日を1日でもとるようにと話しました。

伊那市立東部中学校は、全校生徒877人のマンモス校で、1年生は7クラス、2・3年生は、それぞれ8クラスと県下最大の中学校です。 -

貴船神社子供騎馬行列 初稽古

伊那市高遠町に伝わる伝統行事、貴船神社子供騎馬行列の初稽古が20日、高遠北小学校で行われました。

稽古には、高遠北小学校3年生以上の児童およそ40人参加しました。

指導にあたったのは、高遠町藤澤荒町の住民でつくる貴船神社子供騎馬行列保存会会員です。

騎馬行列は、当時の高遠藩主保科正之が行列の用具を荒町にある、貴船神社に奉納したのが、始まりとされています。

保存会によりますと、騎馬行列は、大正12年まで行われていましたが、その後途絶えたということです。

平成元年に地元有志が復活させ、保存会をつくり子どもたちに歌や、振り付けの指導にあたっています。

児童らは、鉄砲や、弓、衣装などを入れる箱などを持ち、当時の行列の様子を再現していました。

子供騎馬行列は、9月3日に行われる高遠城下まつりで披露されることになっています。 -

わらべうたについて学ぶ研修会

幼児が親しみやすいわらべうたについて学ぶ研修会が19日、箕輪町文化センターで開かれました。

研修会は、わらべうたについて学ぶことで読み聞かせに生かしてもらおうと、町図書館と読育ボランティアネットワークが開いたもので、町内の読育ボランティアなど12人が参加しました。

研修会では、箕輪町で音楽教室を開く千葉芳子さんが講師を務め、年長園児向けのわらべうたを使ったゲームを紹介しました。

千葉さんは「このゲームをすることで、子どもが初めての人とどう接することができるかが分かる」と話しました。

他に乳児向けのわらべうたを紹介し「優しく愛情をこめ、子どもが小さければ小さいほどゆっくり歌ってあげることが大切」と参加者にアドバイスをしていました。

町図書館では、今後も実践的な研修会を開いていくということです。 -

新山小カレーパーティー

伊那市の新山小学校で20日、カレーパーティーが開かれました。

カレーパーティーは毎年恒例の児童会行事で、高遠第4保育園の園児を招待して開かれました。

児童と園児が一緒に3つの班に分かれ、班ごとに考えたオリジナルカレーを作りました。

学校で育て収穫したジャガイモや、家から持ち寄った野菜などを使い、園児も一緒に調理しました。

出来上がったカレーは、レモンとコラーゲンを入れた「テカリンカレー」など3種類で、それぞれ甘口と辛口が用意されました。

子どもたちは、食べてみたいカレーの鍋の前に列を作り、次々とご飯にカレーをかけて味わっていました。

子どもたちは、3つの味を食べ比べようと、何度もおかわりしていました。 -

手描「ぼかし」染展

手描きの染色アートに取り組んでいる和幸手描染色研究会の作品展が20日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

作品は手描「ぼかし」染というもので、友禅の伝統の筆使いを基本に染めています。

会場には、およそ100点が並んでいます。

和幸手描染色研究会は長野県内14か所で染色の教室を開いていて、箕輪町の染色作家、大橋幸子さんと大橋寿朗さんが指導しています。

今回の展示は研究会発足25周年を記念し、14教室の生徒が一堂に作品を出品しました。

植物などを題材に染め上げた額に入れた作品や、のれん、壁掛け、着物などが展示されています。

この手描「ぼかし」染展は26日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

箕輪町遺族会 中学生を対象に戦争を語り継ぐ講演会

箕輪町遺族会は、中学生を対象に戦争を語り継ぐ講演会を19日、箕輪町社会体育館で開きました。

講演会は、箕輪町遺族会が戦争を語り継ぎ、平和について考えてもらおうと毎年開いているものです。

講演では、太平洋戦争に参加した辰野町の長久寺の住職、岩波昭賢さんが自身の体験を話しました。

講演で岩波さんは「軍用列車に乗り込む際、当時通っていた学校の校長先生が、『生きて帰ってこい』と他の人に聞こえないように言って送りだしてくれた。その言葉が今でも心に残っている」と話しました。

他に「お釈迦様は喧嘩を売られても腹を立てることはなかったとされている。喧嘩を買わなければ争いは起きないということを忘れてはいけない」と話していました。

遺族会では、「講演を聞いて自分なりに平和について考えるきっかけになればうれしい」と話していました。 -

高校生が音楽で交流

高校生が演奏や、合唱を披露する、上伊那高等学校音楽祭が17日、伊那文化会館で開かれました。

音楽祭は、他校の活動を知り、発表を通じて交流を深める場にしようと県教育委員会などが開いているもので、今年で59回を数えます。

音楽祭には7校、16のクラブから、およそ500人が参加し、演奏や合唱を披露しました。

このうち伊那西高校、お箏クラブのメンバーは、駒ヶ根市に伝わる、霊犬早太郎の伝説をテーマに、朗読を交えながら演奏を披露しました。

参加した高校生はジャンルの違う様々な音楽に聞きいっていました。 -

西春近南小で体験教室

伊那市の西春近南小学校で16日、工作や運動などの体験教室が開かれました。

体験教室は年1回開かれていて、今年で5年目です。

地域の人を講師に招き、全校児童が11の講座に分かれてキッズビクスや手芸、工作などを体験しました。

手品では輪ゴムの瞬間移動や一枚の紙でサイコロの目を次々と見せる術などを教わり、練習していました。

ペットボトルロケットを飛ばす講座では、ペットボトルと牛乳パックなどを使ってロケットを作りました。

出来上がると、校庭で早速飛ばしました。

ロケットは、水を入れたペットボトルに空気を入れ、空気圧によって発射させる仕組みです。

子どもたちは水に濡れながら何度もロケットを飛ばして楽しんでいました。 -

富県小で富小オリンピック

伊那市の富県小学校で児童会の夏祭り「富小オリンピック」が14日行われ、児童がゲームを楽しみました。

全校でジャンケンゲームをしたり、児童会が考えた6つのゲームに挑戦しました。

富小オリンピックは、1年生から6年生まで学年の枠を超えて仲良くなろうと計画されました。

あいさつカルタゲームでは、教室に隠されたカルタの絵を探しました。

探したカルタの枚数が得点になるため、制限時間の中で多く絵を見つけようと、教室内を探していました。

ゴミの○×ゲームでは、ごみの分別や掃除の仕方などについて問題が出されました。

児童は教室中央の紐を境に○と×に分かれて問題に答えていました。

児童はゲームの部屋を次々と移動して楽しんでいました。 -

芝平山の絵図 虫干しで1年ぶりお目見え

伊那市高遠町に古くから伝わる「芝平山の絵図」の虫干し作業が16日に行われました。

この日は、芝平山の絵図を保有する高遠町長藤地区の6部落の代表などおよそ10人が見守る中、絵図の入った箱が1年ぶりに開封されました。

「芝平山の絵図」は宝永3年、1708年に、伊那市と諏訪市堺にある御堂垣外山の地権争いを治めるために、現在の裁判所にあたる江戸の評定所が作り、両地域に渡したとされています。

虫干しは6部落が持ち回りで担当していて、今年は栗田地区が担当しました。

箱から出された絵図が広げられると、現在の場所と位置関係を確認していました。

また、絵図の裏側にはお互いの領地を荒らさないよう注意書きが書かれています。

近所から絵図を見に来たある男性は「初めて実物を見たが、とても立派なもの。江戸時代から大事に保管されているというのはすごい」と話していました。

栗田地区の伊東修総代は「江戸時代のものが今もなお残っているのはすごいこと。これからも大切に保管していきたい」と話していました。 -

長谷中学生 職場体験事前講習会

28日から、職場体験を予定している伊那市の長谷中学校では、14日、社会人を招いての講演会が開かれました。

14日には職場体験を控えた2年生15人を対象に講演会が開かれました。

KOA(株)顧問で、伊那市キャリア教育推進委員の浦野 正敏さんが講師を務めました。

これは、中学生に将来の職業について関心を持ってもらおうと伊那市が今年度から市内の中学校で始めました。

浦野さんは、「職場体験に行ったらまずは、会社の人の目をみて大きな声を出して挨拶をしてください。社会に出ても、挨拶は一番大切です」と話しました。

そのほか会社では、ほとんどの場合、チームで仕事をすることから、約束を守ること、コミュニケーションを取ることが大切と話していました。

伊那市では、講演会を通して、職場体験の価値などを感じて欲しいとしています。

長谷中学校の職場体験は、28日から2日間、伊那市の企業などで行われます。 -

南大東島の子どもたちが今年も伊那に

伊那市と市民レベルの交流を続けている沖縄県南大東島の子どもたちが、今年も伊那にやってきます。

8月20日には、伊那文化会館で南大東島コンサートが開かれます。

9日、伊那市のいなっせでコンサートの実行委員会が開かれ、ポスターやチケットが委員に配られました。

青パパイヤがとりもつ縁で始まったコンサートは、2005年、平成17年に初めて開かれ、それ以来1年おきに開催されていて、今回で4回目となります。

今年は、おなじみの大東太鼓碧会とボロジノ娘に加え、北大東島から北曙会、久米島の登武那覇太鼓の子どもたちも出演し、本場のエイサーも披露される予定です。

伊那に来るのは、大人も含め60人で、8月18日から22日まで滞在します。

そのうち2日間は、ホームステイをする予定で、実行委員会では、受け入れ可能な市民の協力を呼びかけています。

コンサートは、前売り大人1,500円、子ども700円で、産直市場グリーンファームや伊那文化会館などでチケットを購入できます。

実行委員長の小林史麿さんは、「このコンサートの持つ意義は、大きい。英知を集結して、成功させたい」と話しています。

411/(火)