-

琴伝流大正琴ファジー・いな交歓会

上伊那の琴伝流大正琴の指導者たちでつくる「ファジー・いな」や各教室の生徒たちの交歓会が16日、伊那市のJA上伊那本所であった。「ファジー・いな」のメンバーと17の教室の生徒たち約140人が演奏し練習の成果を披露し合った。

同会は10年以上前から毎年開いている。

「山小屋の灯」「手のひらを太陽に」など各グループ2縲・曲を演奏。客席では他の教室の生徒たちが、奏でられる大正琴の音色を耳を澄まし聞いていた。 -

新たな門出祝い 小中学校卒業式

小中学校の卒業シーズンを迎え、伊那市の伊那東小学校と、春富中学校で17日、卒業証書授与式があった。春富中(別府繁樹校長)では、男子81人、女子96人の計177人の卒業生が、仲間たちと作った思い出を胸に、慣れ親しんだ学び舎を巣立っていった。

別府校長は卒業証書を一人ひとりに手渡し、「新たな航海に旅立とうとしている卒業生のみなさん。春富中で培った自信と誇りを胸に堂々と、これからの人生を歩んで」とはなむけの言葉を述べた。

在校生代表の有賀楓子さんが「立ち止まることがあっても友人の笑顔を思い出し、頑張って」と送辞。卒業生代表の倉田豊治君は「困難や壁にぶつかるときは、この3年間で学んだことを糧に乗り越えたい」と答えた。

在校生や保護者に見送られる中、卒業生たちは、希望と自信に目を輝かせ、胸を張って会場を退場した。

在校生や保護者に見送られながら会場を退場する卒業生たち -

宮田中吹奏楽部、世代超えたOB共演で20日に演奏会

宮田村宮田中学校吹奏楽部の定期演奏会「スプリングコンサート」は20日午後2時から村民会館で開くが、同部出身OB、OGとの初共演実現で話題を呼んでいる。合同練習が15日から始まり、先輩後輩が心ひとつに最高のステージにしようと熱が入っている。

「先輩の皆さんと一緒に演奏したい」という現役部員24人の呼びかけに、今年度卒業生を含む34人のOB、OGが賛同。その中には兄弟姉妹が4組、親子も1組いるなど、世代を超えた同部の新たな歴史が今回のコンサートで刻まれる。

15日の合同練習では、久しぶりに楽器にふれた先輩を現役部員がリードしながら教える場面も。

現役当時はパーカッションを担当していたという安田修也さん(40)=町三区=も「本当に色々忘れちゃっていて」と話しながらも、「後輩と共演できるのはうれしい。気分転換にもなりますね」と笑顔がこぼれた。

コンサート当日は現役部員がワーグナーの行進曲など8曲を演奏し、OB、OGとの共演は「威風堂々」など3曲を予定。

津山碧部長(2年)ら現役部員は「先輩と一緒に演奏するのは緊張するが、良い経験になり楽しみ」と本番を心待ちにしている。 -

伊那東小 新校舎へお引越し

新しい管理教室棟が完成した伊那市の伊那東小学校で18、19日、来年度から使用を始める新校舎への引越しがあった。終業式を終えた1縲・年生の児童約600人が教室移動のために登校。新校舎で授業を受ける新2、6年生が、自分たちの荷物を新しい教室に運び込んだ。

新校舎は、老朽化が進む管理教室棟(北校舎)の改築が目的で、10年度の児童数ピークを見通し3学年計15教室などを設けた。市内の教育施設では初となる、公募で集まった地域住民の意見を取り入れた設計。工事は06年8月からで、本年3月中旬にしゅん工検査を済ませた。

建物は1階鉄筋コンクリート、2階鉄骨造りの延べ床面積約4200平方メートルで、工事費約11億円。校舎内を広く使うため、柱の数を減らし、梁(はり)を細くしても強度が保てる構造で、1、2、6学年の教室や、各学年の共有空間のほか、間仕切りのない開けた図書室などを配置した。

子どもたちは新築のにおいがする校舎の中に入ると目を輝かせ笑顔で作業。新しい校舎で道に迷わないよう、列を作って荷物を運んだ。5年生の女子児童の一人は「きれいで気持ちがよい。6年生になったら、新しい気持ちで勉強したい」と話した。

北校舎の取り壊しやグランド整備などの工事を今秋までに終え、それ以降にしゅん工式を開く。市教育委員会では、関係者を対象とした内見会を26日、一般開放を4月12日に行う予定だ。

新校舎への引越しを楽しむ児童たち -

伊那北小学童クラブ新施設の開所式

伊那市の伊那北小学校学童クラブの新施設が完成し、市教育委員会は17日夜、現地で新施設の開所式を開いた。同学童クラブを利用する児童や保護者ら約70人が出席。これまでよりも利用スペースが広くなった新しい施設の完成をみんなで祝った。

市教委生涯学習課によると、伊那北小学童クラブは1987(昭和62)年4月の開所。同小の児童数が増えたことにより、これまで利用していた校舎内の教室を新年度は普通教室として使用するため、体育館北側に新施設を建てた。現在は、低学年を中心に約80人の児童が利用する。

施設は軽量鉄骨造り1階建ての延べ床面積136平方メートル。利用者の増加を見通し、部屋数を2部屋に増やし、台所とトイレを設けた。工事費は1449万円で、厚生労働省の社会福祉施設整備事業補助金を利用し、市が615万7千円(07年度事業)を負担した。

開所式で北原明教育長は「これからも仲良く、元気よく遊んで」、笠原富重校長は「新しい学童クラブが完成したことにありがとうの気持ちを忘れず」とあいさつ。保護者の一人は「このような素晴らしい環境の中で面倒をみてもらえて感謝している」と話した。

新施設の開所式であいさつする笠原校長 -

江戸天保年間から続く「伊勢太々講」

宮田村北割区の鈴木幸雄さん(62)宅で15日、167年前の江戸・天保年間から続く「伊勢太々講(いせだいだいこう)」があった。同区と南割区の36戸が講を組織しているもので、今年も2月に三重県の伊勢神宮に代参。この日は、代参の報告と神事を行い、持ち帰ったお札を配って各家庭の繁栄や地域安全などを祈願した。先祖代々の伝統は、地域の絆として今も脈々と受け継がれている。

神事や祝宴の準備をする幹事役の「宿仲間」は4戸、代参は2戸で当番制。会場も宿仲間の自宅を提供して毎年変わるしきたりで、今年は鈴木さん宅が受け持った。

代参人の浦野広さんが報告。夫婦で出かけたと話し「このような機会でないと妻と一緒に旅行することも少ない。先祖がつくってくれた講に感謝します」と続けた。

庶民が自由に旅行できなかった江戸時代。宮田村内でも代参人を設けて巡拝信仰する「参詣講」が、各部落ごとにできた。

「伊勢太々講」もそのひとつで、天保12(1841)年に米1俵が35銭の時代に53両余りの大金を奉納して始まったとされる。

太平洋戦争の一時期を除いて、代参人による参拝は休むことなく継続。社会が変わり個人参拝が中心になった現在も、36戸が頑なに伝統を守っている。

古くから同講に参加する春日甲子雄さん(84)は「浦野さんのように昔から代参で旅行し、その報告を受けるためにみんなで集まることも楽しみだったはず。こんな時代だからこそ、みんなで守っていくことが地域の結束にもなるはず」と話した。 -

伊那市内保育園の新年度入園希望者数、まとまる

伊那市はこのほど、市内の保育園の新年度入園希望者数を公表した。公立保育園では定員2400人に対し、2128人が入園を希望しており、うち、548人が新規の希望者で、定員オーバーとなっている園は昨年度統合した富県保育園ほか、8園。一方、入園希望が半分に満たない園は3園となっている。

園別では、定員数200人の上の原保育園で定員を13人上回り、最も多い入園希望者が集まっている。そのほかで定員を超えているのは竜西、竜南、竜東、高遠第四などの市街地にある4園、手良、富県保育園のほか、09年度に美篶中央保育園と統合する美篶東部も、定員60人に対し、65人が入園を希望している。

一方、定員に対し入園希望が50%に満たない園は、美篶中央、伊那西部、新山の3園。

入園率22・5%の新山保育園は、新年度、5歳児の入園希望がないため、年長園児不在のまま、9人で保育を行うことになる。また、入園率41・7%の伊那西部保育園の入園希望者は定員60人に対し25人。2011年を目途に、大萱保育園と統合する西箕輪北部保育園の入園希望者数25人と同数となっている。

全体として未満児の入園希望が増えており、公立入園希望者の2128人中374人が2歳以下の未満児。また、未満児保育は大規模園で増加する傾向にある。 -

宮田中3年生を送る会

宮田村宮田中学校は14日、3年生を送る会を開いた。1、2年生が感謝の気持ちを歌やメッセージで寄せ、卒業生にエールを贈った。3年間を写真でも振り返り、別れを惜しみつつ、新たな門出を全校で祝った。

1年生は「きぼう」などの言葉を人文字でつくり、2年生は成長した姿をみてほしいと、昨年秋の音楽会で歌った曲を贈った

教職員らも歌で祝福。保育園や小学校の時の担任からのメッセージも披露し、卒業生は自分の成長と重ねあわせ耳を傾けた。

緑化委員会は育てた花を2年生にあずけて贈り、図書委員会も思い出つまった図書記録カードをプレゼント。

在校生からの数々の贈り物に、3年生は今まで練習を続けてきた「ひとつの朝」を渾身の歌声で合唱した。

在校生全員の折り紙でつくった「YOU CAN DO IT」の横断幕に見送られ、卒業生は退場した。 -

07年度上伊那地方青少年育成連絡会表彰

上伊那地方青少年育成会連絡協議会(畑房男会長)は13日、07年度表彰式を伊那合同庁舎で開いた。子ども会活動や青少年の健全育成にあたっている指導者・育成者4人、1団体を表彰した。

表彰者を代表してあいさつした辰野町の唐沢安幸さんは、01年から宮木地区公民館分館長として子ども会活動の活性化に取り組んだ。03年からは地域子育て支援マスターとして町全体の子ども会活動にリーダーシップをとり活躍した。

唐沢さんは「集団の中で、みんなで一緒に助け合い協力する。そういう人間形成こそ、思いやりのある人間をつくる」と話していた。

そのほか表彰されたのは次のみなさん。

▽新井政夫(飯島町)飯島町青少年育成指導員、七久保地区育成会会長など15年にわたり青少年健全育成のため活動し、現在も活躍▽松脇徹(飯島町)飯島町の青少年育成指導員を10年間努め、献身的に活動した▽田中浩二(飯島町)96年から飯島町青少年育成指導員として活躍。03年度からは飯島町地域教育活動推進協議会会長として子育て、子育ち活動に携わっている▽美篶青少年育成会(伊那市)青少年健全育成を願い、家庭教育、教育環境整備、地域パトロールなど地域の区民や各種団体と連携協力した活動を行っている竏秩B -

修了証書授与

伊那技術専門校修了式

南箕輪村の伊那技術専門校で14日、修了式があった。メカトロニクス科、ソフトウェア設計科、木造建築科、木工科、機械科の生徒44人が同校での訓練期間を終え、学びやをあとにした。

石川秀延校長は「ここで学んだ一番大事なことは、ものづくりの楽しさ、喜び、感動すること。その気持ちをいつまでも持ち続けて欲しい」と式辞を述べた。

修了生代表のソフトウェア設計科倉田沙久良さんは答辞の中で「学んだ知識、技能をさらに向上させて、地域社会に貢献できるよういっそう努力していきたい」と意気込みを述べた。

修了生たちの就職内定先などは▽メカトロニクス科(2年)=修了生4人中内定者3人(製造業など)▽ソフトウェア設計科(2年)=修了生8人中内定者6人(ソフト開発関係、小売業種のシステム開発、製造業)▽木造建築科(1年)=修了生7人中内定者7人(大工、建具屋など)▽木工科(1年)=修了生20人中内定者10人(家具屋など)▽機械科(6カ月)=修了生5人中内定者4人(製造業など)竏秩B -

中学通学区変更スケジュール示す

駒ケ根市は大規模校の赤穂中と小規模校の東中の生徒数格差を是正するために09年4月1日から実施する通学区一部変更までのスケジュールを13日開いた市議会全員協議会で示した。

通学区変更の対象となる赤穂東小、中沢小、東伊那小の学区の区長、自治会長らに対し、今年4月から説明を始め、同時に市内全小中学校のPTA、職員らに対しても説明して理解を求める。5縲・月に委員会を設置して通学区の変更範囲を決定後、10月から合意形成、学級編成、学校見学などを行う。

市教育委員会は、現在行っている希望者対象の指定学校変更制度は09年4月の通学区変更後も当面継続していきたい竏窒ニしている。 -

第5回彩展

伊那市のぺアーレ伊那油絵教室の受講生でつくる彩洋画研究会(高山俊子会長)の第5回彩展が13日、県伊那文化会館美術展示ホールで始まった。個性豊かな力作がそろい、見ごたえある展示になっている。

本年度は新たな講師で、月曜日教室は国画会会員の柴田久慶さん、木曜日教室は春陽会会友の青木正義さんが油彩画を指導している。

2教室の受講生19人が1年間学んだ成果を披露し合う展覧会で、50号を中心に1人2点を出品。講師もそれぞれ賛助出品した。

経験年数はさまざまで、受講生の多くが展覧会に向けて50号に挑み、各自が好きな題材を選んで静物画、人物画、抽象画などを描いた。

展示は16日まで。午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時)。入場無料。 -

箕輪進修高校、校章決まる

4月1日から多部制・単位制高校としてスタートする箕輪町の箕輪進修高校(荒井和人校長)の新しい校章が決定した=写真。「箕輪」と「進修」のそれぞれ頭文字であるmとSをデザイン化し、町の花「イワヤマツツジ」のすみれ色と、天竜川の青色を配色。荒井校長は「希望と信念にあふれる若人への願いを込め、在校生みんなで決めた校章。これからは地域の期待に応えられるよう、頑張っていきたい」と語った。

同校では、同窓会、学校、地域が一丸となり、新しい高校づくりの準備を進めてきたが、校章も一新することとなり、検討を重ねてきた。

デザインの原案は在校生から公募。集まった約100点の中から、いくつかを選び出し、伊那市のデザイナーに校章の形にしてもらった。その後、出来上がったいくつかの案に対し、全校生徒で投票を行い、今回の校章に決定した。

新しい校章は4月1日、正門にある現在の校章と取り替えるほか、校旗などに用いる。また、箕輪工業高校の同窓会からは、在校生約200人と新1年生約160人に対し、この校章を用いたバッチが贈られる。

新高校の入学式は4月9日。 -

宮田小5年生が喫煙防止学習

宮田村宮田小学校5年生はこのほど、喫煙防止学習を行った。学校薬剤師の田辺一路さんを講師に、タバコがもたらす身体への影響などを学んだ。

田辺さんはタバコの煙がどのように肺にたまるかなど実験も交え、写真も使って解説。

「一本くらいが吸うきっかけになるが、その一本が命取りになるとも限らない」とも話し、若年期の喫煙が成長に大きな影響を及ぼすことも伝えた。

また、外にでる煙により周囲への影響もあるとして「自分が吸わなきゃ大丈夫という考えも間違い」と指摘。

子どもたちからは「タバコは害があると分かっているのに、何で売っているんですか」など鋭い質問も飛んだ。 -

赤穂東小6年生を送る会

駒ケ根市の赤穂東小学校(太田寿久校長)で11日、6年生を送る会が開かれた。在校生が学年ごとに趣向を凝らした出し物を披露し、もうすぐ卒業する6年生を楽しませた。

5年生は火をともしたろうそくをひな壇に座った卒業生一人一人に手渡すキャンドル・サービスのプレゼント。6年生は手に持ったろうそくの炎の幻想的な揺らめきを言葉少なにじっと見詰めていた=写真。

各学年の児童らは6年生に向けてそれぞれ歌や詩の朗読などを披露し「今までいろいろ教えてくれたり面倒を見てくれてありがとうございました。中学へ行っても頑張ってください」などと感謝のメッセージを贈った。残り少ない小学校の思い出にと、在校生とともに楽しいひとときを過ごした。

同小をはじめ市内各小学校の卒業式は19日に一斉に行われる。 -

箕輪町文化センター付属劇団「歩」アトリエ公演「象」15、16日

箕輪町文化センター付属劇団「歩」は15、16日、アトリエ公演で別役実作「象」を町文化センターホールで上演する。

1962年に発表された、被爆者を題材に社会性を強く帯びた作品を今日的視点で捉える。老人と若者の2人の被爆者の両端の生き様を描く中に、出会ってしまったためにささいなことで起きる殺人事件が交差する「ありうる危うい関係性」。“関係”を永遠のテーマとする劇団「歩」が、改めて「関わりあうこと」の意味を探る。

今回の公演は、伊那谷で活動する劇団伊那舞台、劇団風の庵から、劇団黄色い三輪車からも参加。連日、文化センターで舞台けい古が続いている。

演出の飯島岱さんは、「昔、不条理と言われたことが、今は当たり前の感覚になっていることに対して、『ちょっと待てよ』という気持ちで今回の作品を選んだ。個が消されては共同体はありえない。個は外に出せ-と希望を持たせた芝居にしたい」と話している。

公演は15日午後7時縲怐A16日午後3時縲怐B開場はいずれも開演30分前。入場料大人千円、高校生以下500円。問い合わせは町文化センター(TEL70・6601)へ。 -

リコーダーコンサート

東小3年生が2年生を招待

箕輪町立箕輪東小学校の3年生31人が7日、リコーダーコンサートを音楽室で開いた。新年度からリコーダーを学ぶ2年生33人を招き、美しい音色を響かせて13曲を披露した。

3年生は、2年生の終わりからリコーダーを始め、昨年の11月からは進級カードを使って級別に曲を学んできた。せっかく吹けるようになった曲を披露しよう-とコンサートを計画し、各自が好きな曲3曲くらいを選び、曲ごとに演奏グループも作って一生懸命に練習した。

児童の司会でコンサートは進み、「いつもなんどでも」「ミッキーマウスマーチ」「小さな世界」「大きな古時計」などを次々に演奏。中にはレベルの高い曲もあったが、児童は心を込めて演奏し、難しい高音や低音もきれいな音で吹いた。

2年生は静かに演奏を聴き、「きれいだった」「楽しかった」と大きな拍手をしていた。 -

赤穂中職場見学

駒ケ根市の赤穂中学校(杉田純治校長)は11日、1年生を対象にした職場見学を行った。生徒は数人縲恟数人の小グループに分かれ、市内31カ所の事業所や公共機関などのうち、希望した1カ所を訪問。半日間の見学や体験を通して仕事の大変さや働くことの意義などを肌で感じ取った。

赤穂中割の市立すずらん保育園(高見洋子園長)には男女13人が訪れ、園児たちとお遊戯をしたり歌を歌ったりするなどして、保育士の仕事の一端を体験した=写真。生徒らは緊張からか、園児たちを前にしての自己紹介の声もしぼみぎみだったが、次第に園児らのパワーに押されるように声も大きく弾むようになり、笑顔で交流を楽しんだ。

中には同園を卒園したという生徒もいて「懐かしい」などと言いながら周りを見回していた。 -

宮田小5、6組が学習発表会

宮田村宮田小学校特別支援学級5組、6組は7日、学習発表会を開いた。全員で取り組んだ演劇や理科の実験、大縄とびのほか、算数や詩の朗読、とび箱など、児童1人ひとりが頑張った成果を保護者らの前で披露した。

一歩づつ着実に力を伸ばした学習成果。この日の子どもたちも失敗をおそれず果敢に挑戦した。

友人の跳躍をを見て、自分も絶対に跳ぶんだと繰り返し、とび箱に挑んだ男子児童の姿も。

今年1年間、校内外で精力的に上演した演劇は、全員が自信を持って臨んだ。

「迫力があってすばらしい動きだった」「初めて鑑賞したけど、とても元気で良かった」と、会場からは感想も聞かれた。

この日は2人の6年生を送る会も兼ね、ケーキを食べながらみんなで会食。思い出も振り返りつつ、新たな門出を祝福した。 -

姫宮神社で祈念祭

宮田村南割の姫宮神社で9日、厳かに祈念祭が行われた。氏子総代ら20人余が参列し、五穀豊じょうや地域の安寧を祈った。

拝殿前に集まった参加者は宮司からお払いを受け、昇殿。氏子総代が手渡しで、野菜や穀類、果物など村の産物を供える「献さんの儀」を行った。

続いて、花畑宮司が祈念の祝詞を奉上、代表者が玉ぐしを奉てんした。

姫宮神社には日本武尊の后、宮簀(みやず)姫や、伊耶那岐(いざなぎ)命が合祀されている。 -

箕輪町

みのわ少年少女合唱団

01年度、学校週5日制の受け皿として健全育成を目的に発足した箕輪町子どもセンターの「みのわ少年少女合唱団」。7年の活動を経て、まもなく8期生を迎える。

「学校の枠を超え歌を通して心の輪、友達の輪を広げよう」と、元教諭の荻原かほりさんと、ピアノ講師の小林祐子さんが指導している。小学3年生から中学生までを対象としてきた合唱団だが、07年度は小学1年生から受け入れをした。仲の良い18人の団員が月2回、町文化センターで練習している。

年間に歌う曲は6曲ほど。本年度は「気球にのってどこまでも」「世界がひとつになるまで」「すてきな友達」などの合唱曲に挑戦した。

ステージ発表もこなし、町の文化祭のほか町芸術文化協会の催しや警察音楽隊のコンサートなどにも依頼を受けて出演。緑色のユニフォームに身を包み、伸び伸びとした明るい歌声を披露した。

06年度からは町内の施設訪問もし、本年度も三日町にある特別養護老人ホームみのわ園を訪れ、歌で敬老のお祝いをし、おじいさんやおばあさんと交流した。

指導者の荻原さんは、「皆で心を一つにし、互いの声が響き合っていい声作りができる。皆の声が一つになってハーモニーになる」と言い、常に「お友達の声が聞こえるかな?」「溶け合っているかな?」と団員に問いかける。

中学2年生は、「施設の人やお客さんに聴いてもらえることがうれしい」。小学3年生から続けている中学1年生は、「皆で心を一つにして歌えるところがいい」という。小学1年生も、「楽しい。みんな優しくしてくれる」と通ってくる。

来年度は、「発表のときにもう少しうまく歌えるようになればいいなと思う」「今年よりもいっぱい歌えるようになりたい」と笑顔を見せた。

中学進学や、運動など別の活動のため退団していく団員もいる。メンバーの入れ替わりがあり、毎年度が新たな発足のようで、持続させる大変さもある。それでも、「何人でも来てくれることがうれしい」と指導者。「家の人の協力がないとできないが、皆楽しく来てくれる。違う地域の学校から集まる、学年も違うお友達なので、心を広く持ったかかわりができる。歌を通して仲間作りや助け合う心が育ってほしい」と願っている。(村上裕子) -

伊那市の子育て支援センター有料化案に対し、新日本婦人の会伊那支部が反対署名を提出

来年度から子育て支援センター有料化する方針の伊那市に対し10日、新日本婦人の会伊那支部(木内律子支部長)が、これまでに集めた536人分の反対署名と陳情書を小坂樫男市長に提出した。

子育て支援センターの有料化は来年度予算案の中に組み込まれており、市は3月議会の採択を受け、4月から有料化していく方針でいる。

同支部では3月1日から有料化反対も署名集めを開始。議案の中に有料化案が含まれているということで、これまでに集まった署名を急きょとりまとめ、市議会に提出することにした。

木内支部長は「『若いお母さんたちが安心して相談できる施設を』ということで設置のための活動をしてきた。登録制などになってしまうと行きたくても利用できない人も出てくると思う。気楽に誰でも利用できる施設であるため、ぜひ無料のままで続けてほしい」と訴える。

今回提出した署名は第1次分としており、署名活動は今後も続けていく。

また、伊那市の子育て支援団体「子どもネットいな」は、子育て支援センターの有料化の再検討を求める文書を伊那市議会社会委員会に提出している。 -

バロックアンサンブル「リュストレ」が演奏

伊那市の伊那北地域活性化センター「きたっせ」で9日、バロックアンサンブル「リュストレ」の演奏会があった。ドイツ留学する山寺出身の小池香織さんが出演。会場には知人や地域住民らが詰めかけ、古楽の響きに耳を傾けた。

「リュストレ」はブレーメン州立芸術大学に通う音楽家4人で構成され、17縲・8世紀のバロック時代に残された舞踏譜をもとに、宮廷で演奏されたバロックダンスとその音楽を再現、ドイツを中心に演奏活動をしている。

演奏会は「バロックの舞と音楽の調和」と題し、カスタネットを鳴らして踊るバロックダンスに合わせたスペインの「フォリア」をはじめ、「恋のうぐいす」「嘆き」など10曲を披露。

山梨県の工房から運び込んだチェンバロ、足で支えて弾く弦楽器ヴィオラ・ダ・ガンバ、リュートなどで優雅な音色を響かせた。

小池さん(26)は「地元で演奏できることを幸せに思う。なかなか触れる機会の少ないバロック音楽や楽器を知ってもらえれば」と話した。

日本公演は初めてで、春休みを利用し、東京など3カ所で公演をこなした。 -

長岡保育園児おはぎ作り

箕輪町の長岡保育園(井沢万寿美園長)の年少、年中園児たちが7日、卒園する年長園児たちに感謝の思いを込めておはぎを作った。

保育士たちがにぎったおはぎに年少園児たちはごまを、年中園児たちはきな粉を、それぞれつけていった。

保育士が「きなこは何でできてるの」と聞くと、園児たちからは「抹茶」「小麦粉」などの声。

握ったばかりのほかほかのおはぎを、きな粉やごまの上で転がしたり、手の平で塗ったり。

完成したおはぎは、年長園児たちに今までの感謝の気持ち込めて開いた昼の「ありがとう集会」で、みんなで一緒に食べた。 -

高木東六の歌によせて 講演会&ミニコンサート

伊那市生涯学習センターで8日、「人生はハーモニー竏注vリ東六の歌によせて」があった。故高木東六の長女緑さんの講演会と、60歳以上の女性で構成する合唱団「ザ・シワクチャーズ伊那」のミニコンサートがあり、市民大学の受講生ら約300人が集まった。

作曲家高木東六は伊那市名誉市民。1945(昭和20)年、東京で空襲にあい、伊那町(現伊那市)に7年半、疎開していた。

緑さんは「父・東六を語る」と題し、伊那に疎開する際、作曲家山田耕筰から「作曲をやりなさい」と楽譜や鉛筆などが渡されたエピソードを交え「天竜川が近く、アルプスが展望でき、小鳥のさえずりが聞こえる伊那の自然環境は、創作意欲をそそった。伊那に来たことは意味があったと思う」と話した。また、筋書きを変えたオペラ「春香」の作曲や「あるがまま、くよくよしない」健康法なども紹介。

高校生のとき、高木東六の歌唱指導を受けた「ベラボンコーラス」メンバーの竹松成就さん=富県=は厳しかった練習風景を振り返った。

ミニコンサートでは、高木東六作曲・編曲した「水色のワルツ」「赤い靴」「伊那市の歌」など、市内で音楽教室を主宰する唐沢澄恵さんの独唱(ソプラノ)を含めて7曲を披露、会場から拍手を集めた。 -

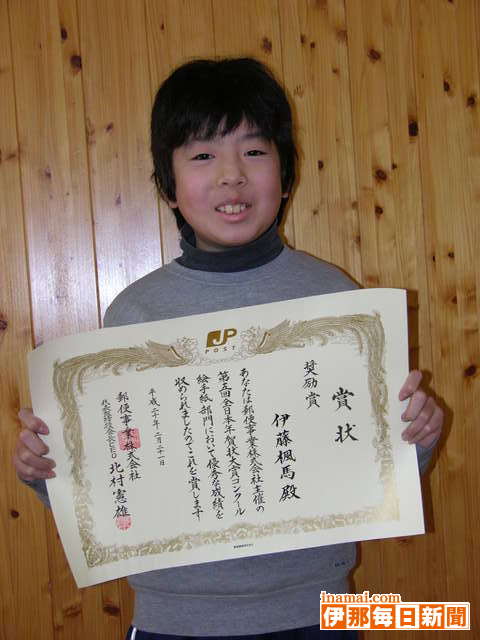

宮田小5年の伊藤楓馬君が全日本年賀状大賞で奨励賞

宮田村宮田小学校5年生の伊藤楓馬君が、郵便事業会社主催の全日本年賀状大賞コンクール絵手紙部門で奨励賞を受けた。干支のネズミを主役にした明るく楽しい作品で「上手に描けた」と受賞を喜んでいる。

3匹のネズミが登場する絵手紙。太陽とかがみ餅も描き、「お正月らしさを出してみました」と伊藤君。

今まで年賀状であまり絵を描く機会は少なかったというが、「背景の色も丁寧に塗れた」と、作成過程を振り返りながら話した。 -

看護大卒業式

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は8日、学部卒業式、大学院修了式を開いた。学部生84人と大学院博士前期(修士)課程修了生11人が深山学長から卒業証書、学位記を受け取り、思い出深い駒ケ根のキャンパスを巣立った。

学部卒業生代表の牛山陽介さんは「4年間で学問と実践を通して看護の責任の重さを強く感じた。学んだものは看護職者としての大切な財産になるだろう」、大学院修了生代表の佐藤恵子さんは「医療現場は多くの問題を抱えているが、学んだことを生かし、看護と社会の発展に誠心誠意尽くしたい」とそれぞれあいさつした。深山学長は「看護職への期待はますます高まっている。『患者は看護の先生である』といわれる通り、知識と技術は患者に対する中から身につくもの。道は平坦ではないが、一歩一歩前進すれば困難は必ず乗り越えていけるはず」と激励の言葉を贈った。 -

伊那小6学年 総合活動を振り返る

伊那市の伊那小学校6学年(4クラス・121人=ジャンボ元気ッズ)は6日夜、市駅前ビルいなっせで各クラスの総合活動の成果を披露するシンポジウムを開いた。会場は保護者や地域住民で満席。それぞれの活動について報告し、意見を交わし合いながら学習を振り返った。

ジャンボ元気ッズがシンポジウムを開くのは初めて。毅組は太鼓を使った活動の中で勉強した民俗芸能、正組は白毛もち米作りと普及活動、礼組はオリジナル釉薬や・ス家宝・ス作りなどの陶芸、剛組は地元商店街の活性化に向けた取り組み竏窒ノついて発表した。

このうち正組は5年生のとき、本で調べたり、人に聞いたりして種もみを発芽させることから開始。市内で白毛もち米を生産している農家の協力もあり、収穫を無事に終えることができた。児童の一人は「草取りや虫取りなど、この活動を通じて、農家の人の苦労が分かった」と感想を述べた。

収穫のときに手助けした、児童の一人の祖父・小林貢さんは「農業は天候に左右されるし、無農薬で育てることは大変に努力がいる。自分たちで研究し、2年間一生懸命やってきたことは素晴らしい」と子どもたちの活動を評価した。

しら毛もち米作りに挑戦した正組の発表

太鼓を使った民俗芸能に取り組んだ毅組の発表 -

ものづくり教育プログラム報告会

箕輪町教育委員会はこのほど、07年度に町内全小・中学校に導入した「ものづくり教育プログラム」の報告会を町文化センターで開いた。従来のものづくり学習に「ユーザー視点のものづくり」学習を取り入れたプログラムで、各校の教諭が技術や図工、家庭科などの授業での取り組みを報告した。

「一味ちがう箕輪の子ども育成」事業の一環で、「ユーザー視点のものづくり」学習を取り入れることで、ものづくりの面白さを学ぶと同時に他者への思いやりの心をはぐくむねらい。経済産業省の「キャリア教育プロジェクト」で05年度から諏訪市教育委員会と取り組んでいるエプソンインテリジェンス(本社・諏訪市)の提案で導入した。

箕輪中学校は技術科のテーブル作りで製作前にユーザーの意識調査として家族の意見を聞くなどの学習をした。各小学校では、家族の喜ぶ顔を目指し家族に好みなどをインタビューしてマグネットや鉛筆、感謝祭の招待状を作ったり、別の学年へのプレゼント作り、交流する保育園児のために劇をつくり上げるなどの取り組みをした。

教諭からは「相手意識を持つことは、相手ばかりでなく自分も大切にすることになる」などの感想があった。

エプソンインテリジェンスの河野満営業企画部長は「だれに、要望は、どんな工夫を、どうだったか-というステップが大事。ワークシートに記入しながらやってもらうと内容が充実する」と話した。来年度に向け、子どもたちの意欲につながるとして年度末に校内作品展の開催、販売体験の実施や、町内で工業展などがあった場合に子どもの作品展示も提案した。 -

【記者室】卒業式で復讐

ある高校の卒業式で小さな事件が起きた。式も終盤、答辞で登壇した卒業生代表が在校生に向け「この学校の先生のように人前で恥をかかせる大人にはならないでほしい」と言ったのだ。列席者は冷水を浴びたようにその場に凍りついた。

どんな思いでこれを口にしたのか。よほど腹に据えかねる事情があったのだろうが、このやり方は感心できない。騒いだり暴れたりするバカ者に比べればはるかに良いが、式を台無しにし、多くの人を嫌な気持ちにさせたことは反省すべきだ。

彼は復讐を遂げてすっきりしたろうか。否、砂をかむような苦い思いだけが残っているに違いない。だがこれも若さゆえ。願わくば、自らの行いの非は非として認め、今後の教訓にしてほしい。(白鳥文男)

1812/(木)