-

伊那市要保護児童対策協議会

伊那市要保護児童対策地域協議会(宮下茂人会長)の代表者会が6日夜、伊那市役所であり、同協議会や児童相談の現状と課題について懇談した=写真。

同協議会は関係機関が連携を図りながら要保護児童への対応をしていくため、昨年9月に発足したもので、この日は、情報を共有しながら密な連携を図っていくため、それぞれの代表者が集まった。

児童相談や児童虐待の現状については、諏訪児童相談所の美谷島真澄所長が報告。児童相談所における近年の相談内容としては、「何らかの要因で保護者に養育させるのが不適当」とする養育相談が増加しているとともに、言語障害や軽度発達障害などに関する相談も増えていることを示し、「地域から孤立している家庭に虐待が多い」と語った。また、協議会の課題としては、情報の共有による早期の実態把握や適切な支援が求められている一方、これらの情報を共有するに当たって、守秘義務のとらえ方が統一されていない現状などが示されたほか、養育支援を必要としている家庭についての緊急度も、各機関によってとらえ方が違ってくることなどが掲示された。 -

学校文化祭に向けて資源回収

宮田村宮田中学校は1日、空き瓶、空き缶の資源回収を行った。生徒とPTAが協力。得た資金は月末に控えた村の文化祭「梅樹祭」に充てる。

生徒たちが各家庭をまわって回収。まず地区ごとにまとまた後、学校に集めた。

地域の協力があってこそ梅樹祭も行えると実感しつつ、子どもたちは保護者の協力を得て汗を流していた。 -

駒工が環境賞受賞

駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は全国の環境教育・保全活動を実践している団体を表彰する第14回コカ・コーラ環境教育賞(コカ・コーラ教育環境財団主催)の主催者賞を受賞した。評価の対象となったのは同校の生徒が03、04年度に製作した風力・太陽光発電システムと気象観測システム=写真。システムを活用した生徒への環境教育とともに、自然エネルギー利用技術を地域へアピールしたことも評価された。

3日に表彰状と副賞の伝達を同校で受けた茅野秀樹教頭は「学校としても大きな励みになる。生徒たちに報告し、受賞を機に次に続くよう今後も努力していきたい」と述べた。

同賞は全国からノミネートされた126団体のうち10組に最高賞に当たる環境教育賞、10組に同奨励賞、102組に主催者賞を贈った。県内ではほかに箕輪西小学校(箕輪町)など2団体が主催者賞を受賞した。 -

箕工の井上大樹君がマイクロロボコン高校生大会で優勝

箕輪工業高校ロボット部(顧問・山岸和夫教諭)の1年生、井上大樹君(16)=下諏訪町=が、9月1日に埼玉県で開かれた第1回日本工業大学マイクロロボコン高校生大会で優勝した。井上君は「上位に上がれるとは思っていなかったので、優勝できて嬉しい。今回のことでロボットを作る喜びができた。今度こういう機会があったらぜひ頑張りたい」と喜びを語る。

同大会は将来を担う高校生に先端技術の一端に触れてもらうことなどを目的として日本工業大学が今年初めて開催したもので、全国から約200人が集まった。

生徒たちが作成するのは通称「1インチマシーン」と呼ばれる2・54ミリ四方のマイクロロボット。黒と白を判別するICを組み込み、黒い紙に書かれた5ミリ幅の白いコースの上を正確かつ迅速に走るように調節する。これらの技術は普段の授業では習わないもので、小さい分だけ難しさも伴なうという。

大会では、タイムトライアルを勝ち抜いた上位8人がトーナメントで対戦。今大会のために初めて製作した井上君の「Roblt Industries」が、見事優勝した。

井上君は「製作期間は約1カ月ほどしかなかったが、学校で用意した仮のコースを使って直線をまっすぐ走るようにしたり、カーブで停まってしまわないよう、調節を重ねた」と振り返る。

今回箕工からは井上君のほか、北原奨太郎君(15)=南箕輪村=、原裕也君(15)=箕輪町=も出場。北原君は9位、原君は16位と好成績を残した。 -

森の音楽会

伊那市の春近郷ふれ愛館で2日、第1回森の音楽祭があった。雨降りが心配され、場所を野外から室内に移したが、地域住民ら300人以上が集まり、合唱や楽器演奏を楽しんだ。

音楽祭は、昨年9月に開いた春近郷ふれ愛館10周年記念の文化・伝統・芸能まつりが好評で、地域住民の音楽に親しむ機会にしようと東春近公民館分館連絡協議会などが初めて企画した。

地元の保育園児、小・中学生、ふれ愛館で活動する音楽団体など8団体が出演。活動紹介を交えながら、フルートアンサンブル、弦楽四重奏、ウクレレ演奏、合唱などを披露、会場から大きな拍手が沸いた。

地域住民が子どもたちの頑張る姿を見たり、出演団体の交流の場になったりした様子。久保村清一公民館長は「予想以上に多くの人が来てくれた。今回は音楽に絞ったが、文化祭でステージ発表がないため、幅を広げて検討したい」と話した。

会場は地域資源の一つ、殿島城址公園の活用を考えていた。 -

ビューティ

後藤監督の劇映画「ビューティー」が完成。昨年11月のクランクインから5月のアップまで、飯島町や大鹿村で多くのロケを取材しただけに、感慨深く鑑賞した▼フイルムを通した伊那谷の風景も魅力的だが、死の逃避行をつづった哀しくも美しい歌舞伎の演目「新口村」本格的な歌舞伎の美を観客に伝えた。しみだらけの亡き雪夫の衣装で踊る「天竜恋飛沫」。不自由な足を引きずり、はかまも脱げ不様な姿になっても、逝った者たちのために舞う姿に「美」とは何かを考えさせられた▼手榴弾を投げ満蒙開拓団の自決に手を貸した雪夫「戦争だからし方ない」では済まされない心の痛み。餓えと寒さ、強制労働のシベリア抑留、以前聞いた体験者の話と画面が重なった(大口国江)

-

桐塑・木彫人形作家 御子柴明実さん 伊那市小沢

人形に魅せられて三十数年。「人生の支えであることは確か」

伊那市の信州高遠美術館ギャラリーで30日まで、人形展を開いている。木彫と桐塑(とうそう)の16点。伝統工芸新作展などで入賞した作品がそろう。

おばあさんが一輪車でハクサイやダイコンを運ぶ「収穫」、子どもが母親に抱きつく「いなびかり」、頭にキツネの面をつけた子どもがジュースの缶を持った「祭りのあと」、手鏡を持ち、髪飾りを直す「粧」など。高遠にちなんだ「だるま市」もある。

繊細な動きや表情などから、その場の情景が伝わってくる。「人形は顔という世界もあるけれど、雰囲気作りを大切にしている。見ている人に、それぞれの雰囲気を味わっていただけたら」と話す。

人形の題材は「母親の姿であったり、祖母であったり、子どもであったり。自分の中にある心のふるさと」。生活の一場面のほか、新潟県中越地震の山古志村の「復興」など時代背景も取り入れる。具象ばかりでなく、感性を生かした作品もあり、いつもフレッシュでいること、無でいることを心がける。

人形との出合いは、近所に住んでいた桐塑人形作家・故原淑子さんとたまたま知り合い、個展を見に行ったことから。人形を見て「不思議な世界だなぁ」と感動し、原さんの元に通い始めた。桐塑は、桐粉とのりを練って作るもので「教えてくださる通り、順に作り上げていく。出来上がると、うれしいばかり。今でこそ、難しさを感じている」

90年からは、木彫を始めた。木材屋から桐を調達したり、古布を買い求めたり。

家事をこなしながら、年間6体ほどを仕上げる。

「一番の悩みは、何を題材にするのか。決まれば、どんどんと手が動く」と時間を忘れるほどに熱中する。「まだまだ未熟。これからです」。ハングリー精神が次の創作意欲につながっている。

1936年、東京都生まれ。日本工芸会正会員のほか、信州美術会、伊那美術会などに所属する。 -

ボーイスカウト伊那第1団、世界ジャンボリーの報告会

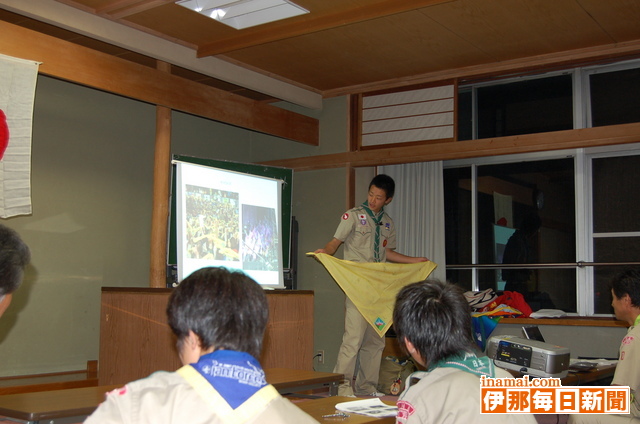

ボーイスカウト伊那第1団(中村洋団委員長)は31日夜、7月28日から8月8日にかけてイギリスで開かれたボーイスカウトの世界的祭典「第21回世界ジャンボリー」に同団から参加した4人のスカウトによる報告集会を伊那市の伊那公民館で開いた。同団に所属する年長園児から大学生まで約30人が集まり、異国で世界のスカウトらと交流した仲間の体験談に耳を傾けた=写真。

世界155の国と地域に住む14縲・7歳の青少年が集う「世界ジャンボリー」は、4年に一度ずつ世界各国で開催されているイベントで、各国から派遣されたスカウトらは、キャンプ生活を行いながらさまざまな活動を体験。国籍、言語、人種、宗教を超えてさまざまな国の仲間たちと交流する。イギリスチェルムフォードハイランズパークで開催した今回は、同団からボーイ隊の三井岳君、鳥羽定徳君、田中仁君、大野田朗和君の4人が参加したため、帰国報告会を開くこととなった。

4人はスライドを使って現地での生活を紹介。訪れた場所や、ほかの国のスカウトと交換したチーフやユニフォームなどを見せ「法被(はっぴ)が人気で、いろんなものと交換してくれと頼まれた」「言葉は分からないんだけど、話していて楽しかった」などと語った。 -

「Beauty-うつくしいもの」が完成

全国初の上映会

飯島町在住の後藤俊夫映画監督(67)がメガホンを取る「Beauty-うつくしいもの」が完成し、1日、飯島町の飯島文化館で全国初の完成披露上映会があった。

ビューティー製作・上映を成功させる会(宮下創平会長)の役員、高額寄付者、地元協力者ら約500人が招待された。

「ビューティー」は第20回東京国際映画祭(10月20日縲・8日)で公式作品として披露される。11縲・2月に地元の大鹿村や飯島町、伊那市で特別先行上映され、08年春、ロードショーに登場する。

「うつくしいもの」とは何か、現代を生きる日本人が見失い、捨てさってしまった『うつくしいもの』を自然とそこに生きる人々を通じて丹念に描いた作品。歌舞伎界の片岡孝太郎(半次役)片岡愛之助(雪夫役)や麻生久美子(歌子役)らが出演した。

昨年11月2日、飯島町でクランクイン。半次の少年時代、大鹿村大磧神社で上下伊那の住民500人を動員した村歌舞伎シーンを撮り、今年1月末から飯島果実選果場にセットを組み、シベリアの捕虜収容所シーン、2月には多くのエキストラが厳しい寒さの中、ラストシーン「半次の引退公演」に観客役で加わった。

5月22日、半次と雪夫の再会シーンでクランクアップ。伊那谷の3つの季節を巡り、延べ65日間に及ぶロケを敢行し、延べ3千人がエキストラで協力し、感動を共有した。

開演に先立ち、後藤監督は「『成功する会』のみなさんの絶大なる協力で、作品が完成した」と感謝し、大鹿歌舞伎の師匠やシベリア抑留体験者など丁寧にシナリオ取材したことに触れ「伊那谷の実話に基いた構成で、ラストシーンの半次引退公演で、『美』とは何か、姿形、永久の友情か…『美』への思いを凝縮させた」と語った。

宮下会長は「映画を通じて全国に、さらに世界に、日本人の心、伊那谷の美しい自然を発信させたい」と述べ、一層のバックアップを呼び掛けた。 -

歌声喫茶in小蕪亭に90人

飯島町七久保の小蕪亭で30日夜、「歌声喫茶in小蕪亭」が開かれ、約90人が参加、青春時代の思い出の歌をみんなで歌って楽しいひと夜を過ごした。町民有志による実行委員会主催

歌声喫茶ともしび新宿店の出前。ソプラノの清水正美さん、司会・バリトンの吉田正勝さんが出演した。

ともとび定番の「カチューシャ」でスタート。「椰子の実」「少年時代」と続き、振りをつけて、元気よく「ドレミの歌」を響かせた。

祈りを込めて「アメイジンググレイス」「いぬふぐり」。嫁ぐ日に、母への思いをつづった「秋桜」を情感豊かに歌い上げた。

また、清水さんが「百万本のバラ」「私と小鳥と鈴(金子みすず)」など澄み切った歌声を響かせ、参加者はうっとりと聞入った。

手話を入れて「見上げてごらん夜の星を」など、会場のリクエストにより約30曲を歌い、最後は「ふるさと」で余韻を残して歌い納め。

参加者は「懐かしい歌が歌えて楽しかった」「日頃歌わない昔の歌でも、覚えていて、しっかり歌えた」と満足そうだった。

なお、20日午後6時30分から、小蕪亭で清水正美コンサートを予定する。詳細は小蕪亭(TEL86・5890) -

全国高校総文祭・写真部門撮影会で最優秀賞受賞

本年8月末、島根県に全国の高校写真部員約400人が集まり、全国高校総合文化祭の写真部門撮影会があった。現地で配られた36枚撮りのフィルムを使って撮った作品「WOMEN」が最優秀賞を受賞した。

「受賞したと聞いてびっくり。でも、自分の表現が全国で通用したことが一番うれしかった。これからもずっと、写真を撮り続けていきたい」

昨年秋の県高校写真展で、自宅の近くの田園風景を撮影した作品が最優秀賞に選ばれ、全国大会へ進んだ。撮影会は29日夕から30日昼までで、松江城周辺で、自由に選んだ被写体を撮影する課題で腕を競った。前日に現地入りし、「思ったよりも大きかった」という、宍道湖を早朝に撮ろうと決めた。

午前5時ごろ、朝陽は、空を被った雲を淡いピンク色に染め、湖面を照らした。木の下のベンチにモデルの少女を座らせ、1枚に収めた。写真には「朝焼けの色を含め、女性の品を込めた」。プロの写真家ら3人の審査員からは「こういう宍道湖は初めて見た」「非常に広がりのある風景」との評価を受けた。

小学4年の時、カメラと出合った。家の近くの川が護岸工事により、姿を変えてしまうと知り、押し入れにあった父のフィルム一眼レフカメラを手に取った。川は友人と釣りをした思い出の場所だった。自然があった証拠になると、水辺を撮影。焼き上がった写真を見て、写真の魅力にはまっていった。

それ以来、上伊那の風景を撮り続ける。技術は、写真雑誌を読み、独学で身に付けた。中学校で知り合った同じ趣味を持つ友人と、上伊那群内を自転車で走り回り、撮影をよくした。その親友とは、一緒に伊那北高校へ進学し、写真部へ入部。それまで、ほぼ活動していなかった部を2人で立て直し、部員数は徐々に増えていった。

現在は、部活を引退し、大学進学を目指し猛勉強中。写真撮影をする時間は少なくなったが、休みの日は・ス誘惑・スに負け、カメラを持って散歩に出かけたりする。

「(全国高校総文祭で)カメラを持った写真好きの同世代が多くいることが分かった。この経験は自分にとってプラスの刺激になった」。「続けていれば結果が出ることも分かった。伊那谷、長野県の自然の美しさを世界に発信していきたい。自慢できる自然なのだから」 -

伊那市・新山の園児、児童がカレーづくり

伊那市の新山小学校(山岡清孝校長、52人)は30日、近くにある新山保育園の園児6人とともに、カレーパーティーを開いた=写真。全校児童が育て、収穫したジャガイモを中心に、各家庭から持ちよったトマト、ナスなどの野菜を使って、・ス新山産・スのカレーづくりを楽しんだ。

本年は小雨が降る中、5・6年生が校庭に設置した竈(かまど)を使い、園児・児童が6班に分かれて調理。ズッキーニ、カボチャ、ゴーヤ、白毛餅などを入れた各班こだわりのカレーが完成すると、みんなで味比べをした。

『トマトたっぷりカレー』をつくった班の6年生、正木あゆみさん(12)は「トマトを6個入れたので元気いっぱいになれるはず。最初は、野菜の種類が少ないと思ったが予想以上のものができた」と話した。

園児を招くのは前年に引き続き2回目で、ともに小人数規模の園と学校の交流を深め、連携した保育、教育を広げていく目的。野菜の皮むきを手伝った園児らは、タマネギの汁に涙を流し、児童たちに助けられながら和気あいあいと調理を進めた。

小雨が降る中、カレーづくりを楽しむ児童たち -

新しい校名案「箕輪進修高等学校」を箕輪工業高校の未来を育てる会が承認

箕輪工業高校の未来を育てる会(会長・平沢豊満箕輪町長)が30日夜、町文化センターであり、学校側が提案した来年4月から始まる新しい多部制・単位制高校の校名を「箕輪進修高等学校」とする案を承認した。今後、同案は学校から県教育委員会に示し、県教育委員会9月定例会で報告される。最終的には県会の可決をもって正式決定することとなる。

前回の会合では新しい高校の校名を「みのわ進修高等学校」とする案が学校側から提案された。しかし、「みのわ」を漢字とした方が良いのではないかといった意見が多数あったため、学校は一度提案を取り下げ、校内や同窓会、PTA関係者、未来を育てる会の小委員会などに意見を求めた。

その中で、「箕輪」という歴史のある漢字を用いるべきとする統一意見がまとまり、再度未来を育てる会に提案するにいたった。 -

宮田大学院、認知症などについて学習

宮田村公民館の生涯学習講座「宮田大学院」はこのほど、村地域包括支援センターの高山可代子さんを講師に介護保険の現状から認知症予防まで学んだ。

認知症の人たちは不安の中で生活していると説明。「顔見知りの友人の顔を見たりするとホッとする。ぜひ話し相手になったり、外出できる機会も設けてあげて」と続けた。

元気に生活するために、家庭でも簡単にできる筋力アップの体操も紹介。学院生も実際に体を動かし、健康の大切さを肌身で感じていた。 -

響きの会コンサート

宮田村大原区の瀧澤智恵子さんが主宰する音楽教室の生徒たちによる響きの会コンサートがこのほど、同村民会館であった。日ごろの練習の成果を発表。ピアノだけでなく、リコーダーや管楽器の演奏なども取り入れ、会場と一緒に音楽の楽しさを味わった。

幼い子どもたちは、母親と一緒に演奏。小学校2縲・年生は息をあわせてリコーダーも披露した。

ピアノソロ、アンサンブルに、遊び心を盛り込んだ楽しい演出も。瀧澤さんは「色々な音楽の楽しみ方を感じてもらえれば」と話していた。 -

宮田小自律学級が喫茶

宮田村宮田小学校の自律学級5、6組は29日、2年ぶりとなる喫茶を同小梅の子ホールで開いた。

事前にケーキやデザートを手作りして用意。8人の児童全員が店員に扮し、客として訪れた教職員や保護者を迎え入れた。

「いらっしゃいませ」と気持ち良くあいさつも。レジで注文を聞き、テーブルまで丁寧に運ぶ。

「美味しいよ、ありがとう」と声をかけられニンマリ笑顔。接客を通じて、ちょっとした気づかいなども学んでいた。 -

駒ケ根高原美術館が出前ワークショップ

駒ケ根高原美術館は今年取り組んでいる美術振興事業「老いから知恵を! 若さからエネルギーを!」の一環として29日、市内の赤穂中学校を訪れ、同校美術部(顧問・望月薫夫教諭、49人)の生徒ら約40人を対象にしたワークショップを開いた。同館副館長の松井君子さんが制作絵画のテーマとして指定したのは「50年後の私」。持ち時間はわずか40分とあって、生徒らは頭をひねりながらも懸命に色鉛筆を画用紙の上に走らせた。

生徒らはようやく完成させた作品を全員の前で掲げ「おばあちゃんになった自分は想像できないが、希望を持って生きていたいと思う」などと作品にこめた思いを説明=写真。松井副館長は一人一人の作品について「ユニークな発想」、「よく描けている」、「視点が良い」などと講評した。褒められた生徒は照れながらもうれしそうな笑顔を浮かべていた。 -

国画会展

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は県内外の国画会会員11人による油彩画など約30点を集めた「11人・美の領域 域長野展」を9月19日まで開いている=写真。出展作家は新井延彦、石丸康生、大内田敬、掛川孝夫、加藤健二、柴田久慶、堤建二、西野浩子、幡谷純、広田成生、前田昌彦。それぞれが追求しているテーマを個性豊かに描いている。

会期中無休。午前9時縲恁゚後5時30分。入館料は大人千円、大学・高校生800円、小中学生500円(土曜日無料)。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

第55回県統計グラフコンクール第1次審査会選出作品(上伊那)

▼第1部=島谷蒼太(長谷小1)酒井佑磨(長谷小2)宮沢亮太(飯島小1)▼第2部=井沢涼太(伊那東小4)吉田葵(新山小4)向山雄飛(手良小4)前田貴滉(西春近北小3)中山晴貴(長谷小4)篠崎みよし(長谷小4)高谷優気(赤穂小4)西村あかり(辰野南小4)野沢隆宏(辰野南小4)赤羽結衣(辰野西小4)小野佳那・小野智也(両小野小3・1)長命夏子(箕輪北小3)伊藤晴美(飯島小3)鈴木ななみ(七久保小4)有賀大智(南箕輪小4)小田切愛奈(宮田小4)▼第3部=大杉望(伊那東小6)小松大将(手良小5)蟹沢功樹(手良小5)名和夏希(手良小6)酒井省吾(長谷小5)原紗波(赤穂小6)小平伊織(辰野西小5)倉田香菜子(南箕輪小5)田畑夏奈(南箕輪小5)倉田康広(南箕輪小6)小島久実(南箕輪小6)保科仁平(宮田小5)村沢茉美(宮田小6)▼第4部=高坂栞(宮田中2)▼パソコン統計グラフの部=若林広志(伊那東小6)有賀弘紀(辰野西小5)武居憲吾(両小野小6)重盛文宏(箕輪中部小5)平野玲名(飯島小5)

-

祇園祭写真コンテスト、力作を選考

宮田村津島神社祇園祭の写真コンテスト審査会は30日、村商工会館で開いた。主催する村商工会などが推薦、特選などの各賞を選考。入賞者は9月2日に発表する。

今年は村の夏まつりがなかった影響で昨年よりも応募が少なかったが、それでも村内外から45点が集まった。

7月にあった祇園祭の魅力を様々な角度から描写した力作揃い。

勇壮な「あばれみこし」や、花火の火の粉を浴びる男衆、華やかな阿波踊り、YOSAKOIソーランなど、臨場感あふれる作品の数々が、前林善一商工会長ら7人の審査員を悩ませていた。

入賞作品は観光ポスターなどに使われる。 -

坂井寛さん、飯島町七久保

先日、飯島町から諮問されていた「生涯学習まちづくり計画パートIII」の提言をまとめ、答申した。「生涯学習センター(仮称)構想はパートIIで提言したが、時期尚早だったのか実現出来なかった。長野県や伊那市にもでき、パートIIIの期限内で方向が決まればいい。団塊の世代の生涯学習をどう進めるか、新たに町に定住した人などの新しい風を積極的に受け入れ、多様な他者の存在や個性を認め合う気風づくり-などを盛り込んだ。今後、どのように実現できていくのか検証していきたい」。

1945年飯島町生まれ、民間企業を経て、工業高校の教諭に。駒ケ根工業、箕輪工業、飯田工業で教鞭を取った。希望して、2年間、箕輪工業高校定時制も受け持った。「色々な生徒がいて、大変勉強になった。毎日が新しい発見で、難しい面もあったが、実りの多い2年間」と振り返る。今年3月、駒ケ根工業高校を退職し、今は趣味三昧の日々。

自他ともに認める趣味人であり「生涯学習が歩いている」とも言われる。趣味はざっと数えて40を超える。しかも20年、30年と年季が入っている。中学生の時から明治時代の切手を集め、骨董にも手を出した。トンボ玉や氷コップ、ガラスのしょう油さし、インクびん、ペン、古い焼物などのコレクションが、書斎や廊下に置かれたガラスケースに、整然と陳列されている。

地理にも詳しく、長野地理学会の会員でもあり、インテリア、山野草、古典文学にも造詣が深い。

しかし、なんといっても趣味の中でも「書」は別格。高校2年生の時から、友人が持参したペン習字講座のパンフレットを見て、通信教育で、石川芳雲さんに師事。並行して毛筆習字を池内叢舟さんに、基礎から楷書、かな、行書、草書を習った。21歳の若さで日本ペン習字研究会の特別賞に輝いた。

しかし、10年前から、「かなまじり文」で独自の世界を展開、個展で発表するようになった。

「人まねでなく、へたに見えるように書く。無心で無欲の子どもの字が1番うまい。字と字の間隔をわざと空けたり、自然に曲げたり」と、坂井さんの字は1つも同じ字がない。字でありながら、絵のようでもあり、稚拙に見えて、墨と余白で計算され尽くした美を形成する。

「書くまで、どう表現しようか、何カ月も考え、書き始めたら1枚しか書かない。いい書は1カ月に1作品書ければいい」とか。

現在、「であい・はっけん・かくにん」をテーマにした第7回の坂井寛書作展を控え、準備に余念がない。

同展は9月7日縲・1日、伊那市生涯学習センターいなっせ2階で開催。八木重吉や中原忠弥、井月などの詩や句を書いた作品約40点を展示する。妻と母の3人暮らし(大口国江) -

【ピアニスト 松島さおりさん】

駒ケ根ロータリークラブの国際奨学生として、8月末から1年間イタリアに派遣される。

「ミラノのベルディ音楽院で勉強し、本場のクラシックピアノの表現を深めてきたい。外国の人たちと互いの文化を紹介しながら心の交流もできたらいいなと思っています」

食事や習慣など、生活スタイルの違いや言葉の不安はあるが「とても楽しみだし、とにかく本場でじっくり勉強できることがうれしい。1年後に帰ってきた時には、ピアノはもちろん、人間的にも少しは進歩していたらいいな」

◇ ◇

ピアノは4歳から始めた。駒ケ根市内の三沢ミュージックスクールで基礎を学び、武蔵野音大ピアノ科に進学。さらに大学院で2年間、技術と感性を磨いた。

「大学に入る時に、将来はピアニストを目指そうと決めていました。音楽が大好きだったし、ずっとピアノを弾いていたかったから」

大学院1年生、22歳の時、教授の勧めがあり、ギリシャで開かれたピアノ・コンクールに出場した。初の海外コンクール挑戦にもかかわらず、培った実力を存分に発揮して2位を獲得(1位は該当者なし)。

満足のいく結果が出たことで自らの演奏に自信を持つことができたが、それ以上の大きな収穫があった。

「ずっと国内で演奏してきて初めて海外のピアニストたちの音楽を肌で感じ、日本人の演奏とは違う竏窒ニ思い知らされました。演奏者の『こう弾きたい』という気持ちがピアノから強く伝わってくるんです。それに比べて自分の演奏はおとなしい。教えられた通りに弾いてきたけれど、もっと自分を出していいんだ竏窒ニ気がついたんです。音楽はシャイ(内気)では駄目だなって」

特にイタリア人の明るい表現が印象的だった。彼らの国の文化や生活が音楽性に影響を与えていることがひしひしと感じられた。

審査員の評価も日本とは少し違うと感じた。

「間違えずにきちんと弾くことより、どういう演奏をするかが重要。少しぐらいのミスは恐れず、自分の考えをしっかりと出すことが大切なんです」

◇ ◇

帰国後、周囲に「演奏が変わった」と言われるようになった。

「表現がオープンになったねって。それまでも『心を開いて演奏して』とよく言われていたけれど、自分ではそうしているつもりだった。でもできていなかったんですね。海外での体験を通してそれが初めて分かりました」

海外で得たことの大きさが忘れられず、その後も欧州での勉強の機会を模索した。自分で情報を集めて有名な先生を探し、講習を探し当てて1年後に再び渡欧。ミラノの音楽院の教授にテクニックや表現をじかに学び、翌年も同じ教授の下でさらに研さんを積んだ。

◇ ◇

海外の若い演奏家に比べ、日本は恵まれていると感じている。

「向こうではみんなお金がないのにすごく頑張っている。グランドピアノなんか持っている人は少なくて、ほとんどがアップライトで練習している。私も彼らに交じって学ぶ中で、負けないように一生懸命頑張ってきます」

(白鳥文男) -

「せせらぎサイエンス」で環境教育

南箕輪村は28日、小学生を対象とした生活環境教育事業「せせらぎサイエンス」を南殿の大泉川で開いた。参加したのは南部小6年2組(酒井恵美教諭、21人)。川底などに生息する、トビケラやサワガニなどの水中生物を採取、観察するなどした。

村内塩ノ井に住む、県自然観察インストラクターの征矢哲雄さん(77)の指導により、天竜川との合流点から約50メートル上流の大泉川で生物を採取。児童たちは、虫取り網を用いて、川の中で生活する虫のミズカマキリ、魚のヨシノボリなどの十数種類の水中生物を捕まえた。

川底の石の裏側からは、「ザザムシ」として知られるヒゲナガカワトビケラを多く発見。征矢さんによると、トビケラのえさとなるケイソウが豊富であり、冷たくて、美しい川である証拠であるという。

2組は、4年生の時から環境省が応援する「こどもエコクラブ」に会員登録しているクラス。原雅貴君(11)は「川の中にいっぱい生物がいることに驚いた。もっと違った種類の生物も見つけたい」と目を輝かせて参加していた。

川底の石の裏側から水中生物を採取する児童たち -

声楽家サマーコンサート

首都圏を本拠に欧州などで活躍する夫婦のテノール歌手宗孝夫さんとメゾ・ソプラノ歌手吉村泉さんのコンサートが28日、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で開かれた。2人が指導する神奈川県川崎市の合唱団のメンバーなどが中心となって、毎年会場を代えながら夏の時期に2人によるコンサートを開いている。遠路はるばる訪れた合唱団員など約80人のほか、駒ケ根市周辺の人たちも多く訪れ、伸びのあるつややかな歌声を存分に楽しんだ。

2人はオペラのアリアや外国民謡、黒人霊歌や日本の伝統曲などを次々に熱唱=写真。合間には楽しいトークも交え、聴衆と一体になったステージを展開した。 -

第1回伊那市の教育を考える懇談会

第1回伊那市の教育を考える懇談会が29日、市役所であった。市が会社経営者、元中学校PTAら6人の委員を委嘱。初回は、学校教育のあり方を問うため、各委員がそれぞれの立場から感じた教育の課題を上げた=写真。

市が政策の一つに掲げる「教育」について、小坂樫男市長が閉鎖的に考えず進めるため竏秩A教育委員会に対し、懇談会の実施を求めた。委員には、伊那食品工業社長の塚越寛さん、イナリサーチ社長の中川博司さん、元信州大学農学部教授の建石繁明さん、06年度高遠中学校PTA会長の北原アンドレアさん、元竜東保育所長の上柳明美さん、女性人材バンク登録者の島村玲子さんの6人が集まった。

社員を教育する立場から、塚越さんは「今の若者には生活するうえでの知恵が乏しい」と、教育の中で不足している部分を指摘。建石さんは「競走意識だけでなく、自分の人生を考える時間が必要」と訴えた。

島村さんは「親が子どもを自立させるための話し合いの場が必要」。北原さんPTAの立場からは「学校現場に無関心な親が目立つ」、また「教師は子どもと接する時間よりも、雑用の時間が増えている」と現状を話した。

懇談会は今年度中にあと3回開く予定。今回上げられた課題の中から、具体的に教育現場に生かせる道筋をつくり、意見を集約していく。 -

炭と暮らす

里山に囲まれた伊那谷では、薪や炭を暮らしのさまざまな場面で利用してきた。薪や炭の材料を調達する里山を「薪炭林」(しんたんりん)と呼び、山と暮らしが密接な関わりを持っていた時代は、そう昔のことではない。

しかし、化石燃料の普及、生活スタイルの変化などにより、私たちの暮らしは山から少しずつ遠ざかり、今では、家庭の中で炭を利用する場面はほとんど見られなくなった。

一方で、化石燃料の燃焼によって大気中の二酸化炭素の濃度が上がり、地球温暖化を加速させていることが懸念される中で、燃料としての炭が注目されはじめている一面もある。炭の原料である木は、大気中の二酸化炭素を吸収して育ったものであり、炭を燃やすことで放出される二酸化炭素の量は、もともと大気中にあった量であるため、地球温暖化を加速することはない竏窒ニいう理由からだ。さらに、炭は、有限な化石燃料とは違い、木を育てることによって再生が可能な資源であることも、注目される点である。

今回の朝の学舎は、伊那市長谷で、炭焼きを中心とした自給自足の暮らしをしている伊東修さんを、長谷小学校4年生が訪ねた。焼いた炭を窯から運び出したり、次に焼く炭の材料を、力を合わせて窯に詰めたりする作業を通して、炭との暮らしを体感した。 -

伊那三曲協会が邦楽子どものつどいを開催

伊那三曲協会による「第8回邦楽子どものつどい」が26日、伊那市の生涯学習センターであった。同協会で琴や尺八、三味線を習う園児から高校生まで45人が集まり、日ごろの練習の成果を披露した=写真。

幼い時から日本の音楽に親しんでもらおう竏窒ニ、始めた子どもだけの発表会は今年で8年目。個人演奏では、子どもたち一人ひとりが童謡や日本の曲などを演奏。今年の5月から稽古を始めたという4歳の女の子は、家族の前で練習を重ねるなどして今回の発表会に臨み、歌を口ずさみながら童謡「チューリップ」を演奏。観客の心を和ませていた。

また、「さくらの舞曲・荒城の月抄」では、19人の子どもたちが琴、三味線、尺八の合奏を披露し、会場を楽しませていた。 -

中沢小水泳記録会

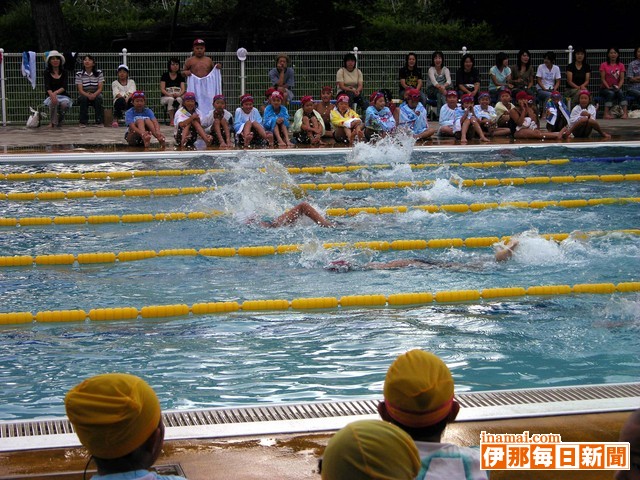

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は28日、水泳の記録会(高学年)と発表会(低学年)を開いた。今にも降り出しそうな肌寒い曇天の下、児童らは教職員や訪れた保護者らの前で精いっぱいの泳ぎを見せた。

記録会には3縲・年生が自由形と平泳ぎの25メートル、50メートル、100メートルに入り交じって出場。それぞれの限界に挑戦した。児童らは1人ずつ名前を呼ばれると緊張した表情で位置につき、号砲とともに一斉にスタート。プールサイドで見守る児童らから「頑張れ」「もう少しだ」などと大きな声援が飛ぶ中、水しぶきを上げて懸命に泳いだ=写真。次々にゴールした児童らは体力を使い果たして一様に疲れ切った様子だったが、泳ぎ切った達成感で口元にはそれぞれ満足そうな笑みが浮かんでいた。 -

宮田小3年と養護学校に通う浦野さんの交流

伊那養護学校小学部3年の浦野美古都さん(8)=宮田村町一区=は、顔なじみの旧友がたくさんいる地元宮田小学校3年生と継続して交流を深めている。27日は3年4組と同小プールで水遊び。仲間が準備してくれた楽しいメニューで心を通わせた。

地元の村立保育園に通っていた美古都さん。養護学校入学で友人たちとは別の道へ進んだが、今も年に数回は宮田小を訪れ、ふれあいを続けている。

3年4組はこの日のために準備。雨が降った場合のことまで考え計画を立て、美古都さんを迎えた。

みんなの願いも通じて絶好のプール日和に。予定通りジャンケンやボールなどを使った数々のゲームを一緒に満喫した。

水の中を飛び跳ねながら、友人の元へ寄って行く美古都さんの姿も。

「保育園の3年間でいっぱいお友達ができた。そのつながりを今も大切に思ってくれている。知っているみんなとふれあえることは、大きな刺激にもなっています」と母親の一美さんは目を細めた。 -

信州みやだ連、東京高円寺の阿波おどりを見学

宮田村の「阿波踊り信州みやだ連」は25、26日に東京都内で開かれた「高円寺阿波おどり」に参加した。今年は踊りの輪には加わらなかったが、本場の踊り手たちの妙技を見学。10月には村商工祭の出演を控えており、レベルアップを図る貴重な体験ともなった。

同連は東京高円寺の菊水連から手ほどきを受け19年前に発足。以来、100団体以上が参加し、51回の歴史を数える高円寺阿波おどりに参加している。

今年は踊る予定だった若者の都合などが悪くなり、出演は取りやめ。しかし、子ども7人を含む25人が訪問し、本場の雰囲気を体感した。

「手つき、足つき、腰つきを特に見てきた。良い所を真似して、ステップアップにつながれば」と副連長の小木曽広子さん。

7月の祇園祭で今年も華麗な踊りを披露した後は練習も中断していたが、9月からは商工祭に向けて再び始動する。

2710/(月)