-

上伊那岳風会が温習会

上伊那岳風会(堀内岳茂会長)は17日、日ごろ鍛えた吟技を発表する「温習会」を宮田村民会館で開いた。独吟のほか、合吟や家族での競演もあり、剣舞、扇舞などでも研さんの成果を披露した。

日本詩吟学院岳風会傘下の同会は、昨年創立40周年を迎え、ますます会員が意欲的に技術向上にまい進。

この日も159にも及ぶ出吟があり、朗々で優雅に、時には猛々しく、会場一杯に詩吟の世界を響き渡らせた。 -

ツバメの生活見て感じて、宮田小2年2組

宮田村宮田小学校2年2組は、ツバメの調査を始めている。19日には学校近くのスーパー「こいち」の軒先にある巣を双眼鏡などを使って観察した。

ヒナのために絶え間なくエサを運び込む親鳥。子どもたちは「口を開けて待ってるよ」「親が来なくなった」と、つぶさにツバメの行動を見続けた。

「4羽いる」「いや5羽だよ」。目で見て、肌で感じた鳥の様子を熱心にスケッチする姿が。一方ではずっと双眼鏡をのぞき込み、放さない児童も。

入学当初の昨年から野鳥観察に取り組む同学級。担任の原一彦教諭は「子どもたちのモノを見る目はこの1年で大きく成長したと思う」と話す。

ヒナが巣立つまで観察を続ける予定。さらにアンケート調査などを通じて、村内のツバメの巣マップも作りたいと夢も広がる。 -

ミヤマシロチョウを守れ!!

伊那市は18日、同市高遠町の入笠山で、県天然記念物のミヤマシロチョウ(シロチョウ科)の食草であるメギの苗木100本を植栽した。高遠、高遠北小学校の4年生計65人と県自然観察インストラクターの征矢哲雄さん(77)=南箕輪村=らが実施。児童たちはメギ特有の鋭いとげに注意しながら丁寧に植えていった=写真。

ミヤマシロチョウは絶滅が危惧(ぐ)される標高1400メートルから1800メートルに生息する高山蝶(ちょう)。7月中旬から8月中旬まで舞い、1匹辺り150個を産卵する。幼虫期にはメギやヒロハヘビノボラズの歯を食べて成長する。

征矢さんによると、7年前、動植物や地質などの自然環境基礎調査で入笠山に生息するミヤマシロチョウの激減を確認。5年ほど前から旧高遠町と協力し、環境保全への意識を高めるための学習会を開始し、毎年、100縲・00本のメギの苗木を植栽してきた。

「入山する観光客が増え、とげのあるメギが伐採されたことやミヤマシロチョウが乱獲されたことが減少の原因」と征矢さん。「直ぐ蝶は増えないかもしれないが、行動を通して郷土の自然の大切さを実感してほしい」と呼びかけた。

児童たちは、掘った穴の中に肥料を施し、高さ50センチほどの苗木を植栽。高遠小学校の米山優哉君(9つ)は「ミヤマシロチョウは図鑑でしか見たことがなかったので、これできっと本物が見れるはず」と話した。 -

コンサートと講演会

「歌声喫茶in駒ケ根」を主催する駒ケ根ともしび歌声喫茶実行委員会は16日、2007初夏の歌声喫茶として「花と緑と歌を愛するあなたへ」と題してソプラノ歌手清水正美さんのコンサート「金子みすゞの心を歌う」と、ガーデンプランナー本橋奈津子さんの講演会「イングリッシュ・ガーデンに学ぶ」を駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で開いた。「みんなで歌おう歌声喫茶花の歌オンパレード」も開かれ、参加者は花にちなんだ数々の歌を歌って楽しんだ。

コンサートでは昭和初期の童謡詩人金子みすゞの詩に作曲家大西進が曲をつけた十数曲を清水さんが熱唱=写真。つやのある透き通った歌声をホールに響かせた。 -

手づくりの演奏会「レクイエム」合唱団発足

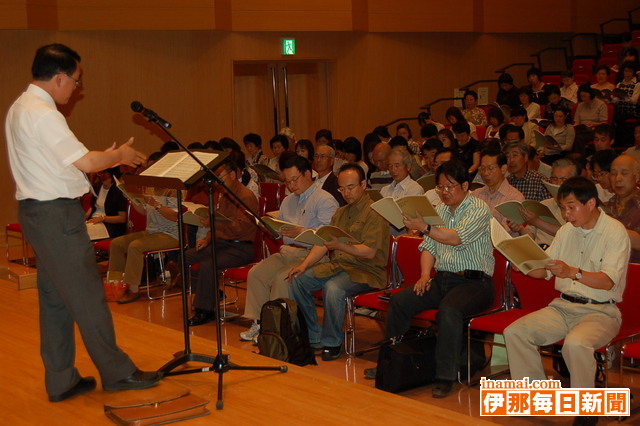

来年6月の手づくりの演奏会「レクイエム」に向け、17日夜、伊那市生涯学習センターで発足式があった。公募した団員が顔をそろえ、早速、練習に入った。

団員は伊那谷をはじめ、昨年の「第九」演奏会で交流のあった木曽など約180人。地元出身で千葉県在住者もいる。「第九」の影響から、これまでに比べて参加者は40人ほど増えたという。

レクイエムはフォーレ作曲で、伊那谷では初演となる。今回、オーケストラの要望も取り入れて選曲した。

発足式に続き、参加者は楽譜を見ながら、ピアノ伴奏に合わせて練習。ラテン語の歌詞を区切り、指導を受けて歌った。

練習は08年1月まで月1回のペースで開き、2月からは月2回となる。5月からオーケストラやソリストとの合同練習に入る。

手づくりの演奏会は、県伊那文化会館開館記念で演奏した「第九」以来、2縲・年に1度、演奏会を開いている。 -

公民館婦人学級が史跡めぐり

宮田村公民館婦人学級は15日、歴史遺産が数多く残る中越区の史跡めぐりを行なった。梅雨の中休みで晴れ間も広がり、絶好の探訪日和。初夏の風を受けながら、村の豊かな歴史にふれた。

村教育委員会の小池孝さんの案内で、約5キロの道のりを歩いてめぐった。

縄文時代に大集落を形成した中越遺跡では、復元住居などを見学。諏訪神社、南羽場の石造物群、かやの木など、地域の人に守られ育まれてきた史跡を次々とたどった。

天竜川の絶壁を自然の要害とした北の城では、戦乱に巻きこまれた中世、戦国時代の様子についての説明も。

今にも続く集落や地名がいにしえの昔から脈々と続いていることを知り、歴史ロマンを満喫していた。 -

東伊那小でプール開きの会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で14日、プール開きの会が行われた。あいにくの雨のため、予定されていたプール開きは中止。児童らは「楽しみにしていたのに…」と残念そうに話し合っていた。代わりに体育館で開かれた会では、2、4、6年の代表児童らが全校児童の前に進み出て「クロールが泳げるようになりたい」「頑張って練習して良い記録を出したい」「丁寧にきれいに泳ぐことを心掛けたい」などとそれぞれ決意を発表したり、スポーツ交流委員児童らがプールへの入り方の手本を見せたりした=写真。

小川校長は「今年の夏は暑くなるそうだから泳ぐにはとてもよい。目標を持って練習し、自分の力を伸ばすよう頑張れ。水の事故を起こさないように、決まりをしっかり守りながら体を鍛えよう」と児童らに呼び掛けた。 -

子どもたちもパイロット、宮田村ラジコン愛好会がインドア飛行会

宮田村ラジコン愛好会(竹内浩一会長)はこのほど、宮田小学校体育館でインドア飛行会を開いた。箕輪町から飯田市まで愛好家約20人が参加。地元の子どもたちも加わり、ラジコンヘリコプターや飛行機を巧みに宙に舞わせた。

竹内さんは初心者にも手軽に飛行を楽しんでもらおうと、小型電動ヘリを円盤型に改良。

この日も地元の小学生数人が挑戦し、機体が宙に浮くと「ワーッ」と歓声があがった。

送信機で操りながら、飛ばす醍醐味を心ゆくまで満喫。

「誰でも楽しめるのが今のラジコンの世界。多くの人に味わってもらえれば」と竹内さん。今後も飛行会を予定しており、メンバーも随時募集している。 -

遊ゆう広場で絵本を見る会

宮田村町二区仲なかふれあいセンター内の乳幼児親子交流施設「遊ゆう広場」は13日、絵本を見る会を開いた。

広場に常設してある絵本に加え、村図書館から人気の25冊を借りてきて、親子で自由に読めるように初めて企画した。

子どもたちが読んでもらいたい本を自身で選び、母親のもとへ駆け寄る姿も。

男の子にはトーマスや自動車など、乗り物の絵本が人気。女の子は物語風のかわいらしい絵本を手に。

絵を見ながら母親の読み聞かせに耳を傾ける子どもたち。世界が広がる本の楽しさを親子一緒に味わっていた。

会場では村内のグループ「お話宅Q便」による読み聞かせ、手遊びなどもあった。 -

親王伝説で交流、遠く2つの地を結んで

宮田村と奈良県五條市。遠く数百キロも離れた2つの地が、「他戸(おさべ)親王」という奈良時代の皇太子をキーワードに結ばれている。9日には親王をまつる五條市御霊神社の藤井治宮司が宮田村を訪れ、来月発売する地元の名水地ビール「梅が里麦酒」の採水神事で斎主をつとめた。

「暗殺されたと聞いていたが、宮田村に隠れ救われたのではと地元の人たちから数年前に話しを聞かせて頂き驚いた。それが本当なら何かホッとする気持ちです」。採水神事を厳かに終えた藤井さんは笑顔で話した。

定説では政争に巻き込まれた親王は、母親の井上内親王とともに殺されたとされる。

しかし、宮田村には親王が詠んだとされる和歌が伝わっており、村が・ス梅が里・スと呼ばれる由縁にも。

「北御所」「上の宮」など関係した地名も今に残り、宮田村誌には「黒川上流の北御所には、光仁天皇の第三皇子(他戸親王)がかくれておられた」と記述する。

村民有志でつくる村おこし実行委員会は親王の物語を創作。大型紙芝居もつくり、5年前から御霊神社の例祭に出演参加するようにもなった。

「親王がもたらしてくれたつながり。今後も深めていければ」。相互の交流は始まったばかりだが、藤井宮司も期待を寄せる。 -

箕輪町郷土博物館特集展示「柴宮忠徳の世界」

箕輪町郷土博物館は、箕輪町大出出身で今春、68歳で急逝した洋画家の柴宮忠徳さんの作品を紹介する特集展示「柴宮忠徳の世界」を開催している。

柴宮さんは、東京学芸大学美術科を卒業し高校教諭になるが、教職を退き制作活動に専念。安井賞展入選3回、第1回現代日本画展で銀賞受賞。立軌展は81年の第33回から第43回まで毎回出品。89年には紺綬褒章受賞。千葉県佐倉市に暮らしていた。

今回、遺族から作品22点の寄贈があり、そのうちの16点と以前に寄贈された作品2点の計18点を展示した。

作品は第15回安井賞展入選「野の休息」、立軌展に出品した「回想の風景」「秋色」「萌える」「湖のある風景(登る)」など。「明るい色調が見るものに鮮烈な印象を与える作品」という。

展示は7月1日まで。時間は午前9時縲恁゚後4時半。月曜休館。入館料大人100円、中学生以下無料。 -

【ネイチャー・アート 市山泰子さん】

野山にある身近な素材竏忠ヤ、枯れ枝、木の皮、種、コケ、落ち葉、流木、昆虫の繭…。そんなありふれた材料を集め、オリジナリティあふれる美しい装飾品に変身させる。結婚、家の新築などさまざまな要望に応じて作品を制作する一方で、森を舞台にした創作ワークショップを開催し、自然の魅力を発信し続けている。

98年には『くらしを彩るリース竏註Xを歩く、リースをつくる』を出版。そのほか新聞、雑誌にエッセーを連載する傍ら、自宅近くにある養命酒製造駒ケ根工場の「健康の森」、「記念館」でディスプレー・アドバイザーも務めている。

「作品展を見た人が『こんな材料なら家の周りにもたくさんある』と驚きの声を上げるのを聞くと本当にうれしくなります。作品の評価のことではなくて、見過ごしていたきれいな物が身の回りにはたくさんあるんだ竏窒ニ気づいてくれたことがね」

◇ ◇

北アルプスのふもと、谷深い小谷村で生まれ育った。小学校5年生の時に通い始めた生け花教室の初日、先生に言われた。

「材料は花屋では買わない。自分で山に行って気に入った物を採っていらっしゃい」

もともと野山が好きで毎日傾斜が急な原生林で遊んでいたくらいだから喜んで山に行き、時間を忘れて歩き回っては抱え切れないほどの花や葉を集めた。

「山に一人でいても怖いと思ったことはなかったけれど、それでさらに山と親しくなりました。木漏れ日や水のせせらぎ、鳥の声…。そんな美しい自然の中で過ごしたおかげで情緒的な感性が育まれたんじゃないかな」

長じて金沢、京都などに住んだが、山の近くで暮らしたいという思いは募るばかりだった。20年ほど前、自然の中での暮らしに賛同した夫が長野県に転職。駒ケ根に定住した。

◇ ◇

「どこでリース作りを習ったのかと時々聞かれますが、誰にも教わったことはありません。山に行き、目に留まった素材を集めて組み合わせるだけで素敵なリースができるんです。自然に浸り、美しさを見つけ、造形する竏秩B特別な技は何もいらない」

レッスンでも「作り方にとらわれないで、好きなように」とアドバイスする。注意するのは、型にはまってしまうことだ。

「山に嫌われていなければ良い材料を見せてもらえる。そんな森との一体感が幸福なんです。だから毎日森を歩いている。人間というのは、自然から離れれば離れるほど不安になるんじゃないでしょうか。自然は人の心を支え、励ましてくれるのに…。みんなもっと山に行き、森を歩いて美しさを発見してみてはいかがでしょう」

(白鳥文男) -

赤穂東小学校カイコ飼育教室

駒ケ根市の赤穂東小学校(太田寿久校長)の3年2組(内山和美教諭、30人)は今年度、総合的な学習の一環としてカイコの飼育に取り組む。初めての勉強会を5月21日に行ったのに続いて12日、2回目の授業で教室を訪れた駒ケ根シルクミュージアムの学芸員宮崎久美さんからカイコの生態や繭について詳しく学んだ。児童らはカイコを手のひらに乗せ「スベスベしていてかわいい」と笑顔で見詰めていた=写真。カイコの飼い方について児童らは「クワの葉はどうやって細かくするんですか」、「夜はどこに寝かせればいいんですか」などと宮崎さんに質問していた。

クラスではこの日、350匹のカイコ(3齢)を譲り受けた。7月中旬にかけて教室で飼育するほか、児童ら一人につき10匹ずつ分けて夜は各家庭に持ち帰り、クワの葉を与えるなどして飼育していく。 -

上伊那郷土館の閉館に合わせ、17日に特別公開

伊那市荒井区にある上伊那郷土館が秋、解体されるのに伴い、小中学校の教職員でつくる上伊那教育会は17日午後1縲・時、閉館式に合わせて館内を一般に特別公開する。

上伊那図書館後利用基本計画に沿い、郷土館を取り壊す。所蔵品は上伊那図書館へ移し、9月から工事に入る。跡地には空調設備のある収蔵庫棟(延べ床面積千平方メートル)を建設する。

すでに所蔵品をこん包するなど引っ越し準備が始まっているが、40年間にわたり、学術研究や郷土文化の発展の役割を担ってきた郷土館の閉館を知ってもらい、多くの人に足を運んでもらおうと企画。

当日は、南箕輪村の神子柴遺跡から出土した石器、笠原地区出土の元文小判、1913(大正2)年に駒ケ岳登山で遭難し、将棊頭山付近に遭難記念碑が建つ中箕輪尋常高等小学校長・故赤羽長重氏の遺品を展示。要望に応じ、教職員が説明する。

閉館式は午後1時から。移転の経過、展示出品者の話などがあり、一般参加できる。

郷土館は教職員らが寄付を募り、2千万円余をかけて建設、67(昭和42)年に開館した。鉄筋コンクリート造り3階建てで、延べ床面積820平方メートル。館内には考古、民俗、自然、芸術など数多くの資料が保管・展示され、専門委員会を設けて研究を進めてきた。国の重要文化財指定の神子柴遺跡石器群をはじめ、動植物の標本、美術品、古文書など幅広く、東京音楽学校初代校長・伊沢修二の著書、翻訳書、ノート、日記などもある。

来館する場合は、郷土館前庭に駐車できないため「いなっせ」駐車場などの利用を呼びかけている。

問い合わせは、郷土館(TEL72・6066)へ。 -

中沢小炭出し

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)の全校児童は8日、同校の一角に設置してある炭焼き窯で今年度最初の炭出しをした。炭の取り出し口の前に1列に並んだ児童らは1人ずつ中に入り、うれしそうな笑顔を見せながらこんがりと焼き上がった炭を大切そうに持ち出した=写真。

炭焼きを指導した宮下秀春さん(73)=中沢中割=は「いい炭に仕上がっている」と満足そうな笑顔を見せ、児童らは「心配だったけどうまく焼けていてよかった」とほっとした表情で話していた。

5月21日に原木のコナラ約1500キロを児童らが窯に入れ、火をつけた後は宮下さんと教職員らが交代で昼夜の温度管理を行ってきた。焼き上がった炭は各学年で教材として使うほか、バザーなどで販売される。

同小は児童らに中沢の伝統産業である炭焼きを受け継いでいってほしい竏窒ニ92年に窯を設置し、総合的な学習の時間などを利用して毎年炭焼きを行っている。現在の窯は05年にPTAが中心となって製作した2代目の物。 -

横山光一陶芸展

伊那市の信州高遠美術館ギャラリーで、横山光一陶芸展が開かれている。陶芸を始めて30年間の集大成として、つぼや花器など20点が並ぶ。7月1日まで。

横山さん(76)=市内西春近=は何か趣味を持とうと地元の公民館が開く陶芸教室に通い始め、今では自らのかまを構え、企業経営のかたわら、作品作りに取り組んでいる。

光風会、信州美術会、伊那美術会などに所属。釉(ゆう)薬を調合して仕上げた緑釉らせん紋花器、灰釉透俵形花器など各展覧会に出品した作品を中心にそろえた。焼き物の中で出しにくい色の一つとされる赤色の辰砂(しんしゃ)方形長つぼ、公民館の陶芸教室で制作し、元伊那市長・故三沢功博氏が馬の絵を描いたつぼもある。

横山さんは「かまを開けたとき、自分の思い描いた理想と実物が違い、失望する。満足する作品とまではいかないが、一点一点に込めた思いを感じ取っていただければ」と話す。

開館は午前9時縲恁゚後5時(最終日3時)。火曜日と18日は休館。入館料は一般500円、小・中学生150円。 -

信大で養蜂実習

南箕輪村の信州大学農学部で7日、地元養蜂家によるミツバチの管理法実習があった。食料生産科学科の2年生約30人参加し、伊那市御園の養蜂家・小松実治さん(75)からミツバチの生態やみつ採取の方法を学んだ。

同実習は間近で触れる機会の少ない養蜂の実態を知ってもらおう竏窒ニ、畜産分野について学ぶ学生を対象にして毎年行っているもの。学生たちは小松さんはあらかじめ構内に設置したミツバチの木箱から慎重に巣を取り出し、分離機にかけてハチミツを採取。絞りたてのハチミツの味を確かめつつ、「女王の良い悪いでその年の収量も変わる。女王は多い時には1日に1500縲・000個の卵を産む」など話す小松さんの説明に真剣に耳を傾けた。

この日実習に参加した鈴木美音さん(19)は「テレビで見たことはあったが生で見るのは初めて。はちのことは全然知らなかったが、新しく知ることができて面白かった」と話していた。 -

上伊那教育会 「井月さん」復刻

上伊那教育会(保科勇会長)はこのほど、1938(昭和13)年初版の「郷土読み物 井月さん」を3度目の改訂復刻した。現行常用漢字・現代かなづかいなどの一部修正を加えた内容で、ほおずき書籍から発行。A5判、100ページ、定価500円。5月下旬から同地域の書店で販売している。

江戸末期から明治中期まで、上伊那の地で過した漂泊の俳人・井上井月の没後120年を記念し、旧高遠町、長谷村の教員でつくる上伊那東部教育会が編さんした書籍を復刻。井月という人物を知るため、子供たちでも読めるよう解説した。

逸話や俳句、略年譜などの内容を井月の関わる資料から抜粋した本。上伊那地域を渡り歩いていた井月と交流のあった地域住民との心のつながりなどが画かれている。保科会長は「伊那谷の風景や人を愛した井月の人となりが分かり、より親しみが湧く本」と評価する。

2千部を発行した「郷土読み物 井月さん」 -

ALT採用で学習に広がり

上伊那地方で唯一、教育現場に外国語指導助手(ALT)がいなかった宮田村。本年度同村教育委員会は初めて採用し、宮田中学校に豪州出身のアダム・コラールさん(34)が着任した。授業を補佐するだけでなく、生徒たちが日常的に英語にふれる機会を提供。宮田小学校のクラブ活動にも協力するなど、子どもたちの視野を広げる意欲に変化をもたらし始めている。

宮田中の生徒会活動。子どもたちと陽気に英会話でふれあうアダムさんの姿があった。

昨年度まで宮田小、中学校は、県立赤穂高校(駒ケ根市)のALTを年に数回招き授業を行ってきたが、村は国際教育充実の観点などから常勤採用を本年度初めて予算化した。

「日常的に英語であいさつしたり、話してくれる人がいることは大きい。積極的に英語であいさつを返す生徒の姿も目立ってきた」と唐澤久樹教頭。

宮田中の授業支援が主なALTの役割だが、宮田小学校はクラブ活動に新たに英語クラブを発足させ、アダムさんを講師に招いた。

女子ばかり7人の部員は当初、慣れない英語に戸惑いも。しかし、ゲーム感覚も取り入れながら楽しく教えようとする姿勢に、児童の学ぶ意欲も積極性を見せ始めている。

村公民館もアダムさんを招いた講座を開こうと構想を練り始めるなど、地域も巻きこんだ学習の広がりに関係者も期待を寄せている。 -

スタインウェイ夢クラブ

箕輪町文化センターにあるピアノ「スタインウェイ」を自由に演奏できる町教育委員会主催の「スタインウェイ夢クラブ」が5日、同センターホールで始まった。ピアノ愛好者が好きな曲を弾き、名器での演奏をたん能している。

経験者、初心者を問わず、スタインウェイに触れ、音色を楽しんでもらう恒例の企画。使用時間は1人1時間。町内のほか辰野町、南箕輪村、塩尻市などからも申込みがあり、10日までの6日間ある。

3曲分の楽譜を持って参加した町内の女性は、「弾いた感じが違う。音が深くて、大きな音から小さな音まで幅が広い」と話し、ホールのステージ中央に据えたピアノに向かい熱心に演奏していた。 -

和紙のちぎり絵講座開講

南箕輪村公民館は6日、「和紙のちぎり絵講座」を開講した。新講座で13人が参加し、和紙で表現する柔らかな世界を楽しんでいる。

講師は、ちぎり絵文化学園の師範で公民館などで指導している箕輪町の岡田美智湖さん。

初回は椿の花に挑戦し、下絵を色紙に写し、和紙に葉などを下書きして手でちぎり、色紙にはっていく工程を学んだ。参加者の一人は、「母がやっていて、遠くに住んでいたので送ってくれていた。関心があったので参加したけど、難しいですね」と話し、質問しながら熱心に取り組んでいた。

今後は参加者の希望を聞きながら作品づくりをする。冬には年賀状制作も考えている。

岡田さんは、「和紙のよさ、作る喜びを知ってもらいたい。同じ作品を作っても出来上がりが人と同じにならないのでそこも楽しみ。やっているうちに風景や花に対する観察眼ができ、家族との会話も弾むのでは」と話している。 -

学校週5日制対応講座が6年目

宮田村教育委員会が住民ボランティアの力を活用し、週末休みの子どもたちを指導する「学校週5日制対応講座」が今年も開講した。お茶や体操、工作など幅広い12講座を用意。6年目を迎えたが、学校生活では学べない体験もできると好評。今年も小中学生のべ147人が登録し、地域の育む力にもつながっている。

各講座は月に1縲・回程度開講。教えるのは全員が住民有志で、自分の特技を活かして指導している。

「楽しいいけばな」には、女子ばかり数十人が参加。初年度から開講している人気講座のひとつだ。

学校の授業とはひと味違うゆったりとした雰囲気。「まずはお花と友達になって楽しむ。草花とのふれあいの中から、自分の想いを形にしていってもらえれば」と講師の小田切孝子さん=北割区=は話す。

学年が違う子どもたちが肩を並べ、和やかな中にも真剣に取り組む姿が。11月の文化祭で作品を発表するほか、季節の花にも挑戦するという。

その他の講座も目標も設定しながら、意欲的に活動。子どもたちの休日に一石を投じている格好だ。

「今までは子どもたちとの関わりがが希薄だったと話す講師も多かったが、交流の機会が増えたと好評です」と村教委の担当者は話す。 -

宮田中で「頭髪集会」

宮田村の宮田中学校生徒会生活委員会(鈴木貴典委員長)は6日、全校参加で自分たちの身だしなみを考える「頭髪集会」を開いた。10年ほど前に当時の生徒たちが議論を重ねて頭髪の制限が緩和された経緯があり「先輩の苦労と努力を無駄にせず、中学生らしい身だしなみを考えよう」と呼びかけあった。

各学年の代表者が作文を発表。1年の小田切瞳さんは服装の乱れを指摘し、2年の春日悠佑君は「頭髪など身だしなみを整えれば、学校の雰囲気も良くなる」と訴えた。

3年の寺田拓郎君と松尾美奈子生活委員会副委員長は、集団生活のうえに中学校は成り立っていると強調。

「規則があることを考え、正しいことなのか考えて。個性を発揮したいならば、学校生活の他の所にあるはず」と話した。

同校は95年まで男子は丸刈り、女子は肩までと髪型を規定。当時の生徒会が1年かけて議論し「生活に適した清潔で活動的な髪型」に変更した。

以来毎年年2回、頭髪集会を開き、髪型含め生活全般を見直す機会にしている。 -

秋葉街道 道普請隊を募集

伊那市の人材バンク「南アルプス自然体験ネットワーク」の「秋葉街道・道普請隊」は16日、長谷を南北に貫く古道、秋葉街道の復旧整備に当たる。13日まで、隊員50人を募集中。

作業区間は黒河内縲恍・フ約3キロで、街道の石をどかしたり、崩落個所を通行できるようにしたりと歩行者の安全を確保する。体力や能力に応じて作業を分担するため、家族での参加も可能。

当日は長谷総合支所駐車場へ集合し、午前8時半縲恁゚後3時、作業する。

参加料は500円(保険代含む)。持ち物は昼食、水筒、軍手など。

希望者は、申込書に住所、氏名など必要事項を記入し、長谷総合支所産業振興課内ネットワーク事務局(TEL98・3130)へ申し込む。

主催者は「先人が歩んだ古道を整備しながら、江戸時代から続く歴史に触れてみませんか」と参加を呼びかける。

市は散策に必要な看板などを設ける計画で、整備終了後は街道を歩くイベント開催を考え、観光資源に生かす。

秋葉街道は、静岡県の秋葉神社参拝に使われた道。昨年2月、「秋葉街道発掘調査隊」を発足させ、江戸時代の絵図などをもとに、1年かけて調査して道筋を確認した。 -

箕輪東小4年生がホットプレートでお茶作り体験

箕輪町立箕輪東小学校の4年生(21人、有賀京子教諭)は5日、茶業コンサルタントの増沢武雄さん=大出=を講師に招き、ホットプレートで釜炒り茶作りに挑戦した。

学校近くの日輪寺に茶の木があるため、児童は増沢さんに教わって初めての茶摘みを体験。皆で摘んだ茶葉を使い、調理室でお茶作りをした。

釜炒り茶は、ホットプレートで茶葉をまぜ、しおれたら紙の上に出して水分を飛ばし、素手で茶葉をもむ。ホットプレートに茶葉を戻し、かきまぜながらもむ、乾かすという作業を繰り返し、最後に茶葉と途中で出た粉をホットプレートで乾燥させ、固くなり香ばしい香りがしたら完成する。

児童は4班に分かれてお茶作りを開始。最初は「木の匂い」「苦そう」と話していたが、次第に「お茶の匂いになってきた」「少しずつ乾いてきた」と茶葉の変化を楽しみ、お茶の香りに包まれながら作業した。「ホットプレートの上で茶葉をもむのは熱くて大変だけど面白い」「覚えたら自分で葉を摘んできて作れるかもしれない」と話した。

講師の増沢さんは、「お茶作りは、自分で茶葉を摘み、汗を流しながらもんで作り、その味と香りを試す結果までが学べる。汗をかいたほど出来上がったときの喜びがある」と話していた。

4年生は総合的な学習で老人福祉施設との交流学習を計画しており、作ったお茶をお年寄りと飲みながらの交流も考えている。 -

駒ケ根郷土芸能まつり

第20回駒ケ根郷土芸能まつりが3日、駒ケ根市の市文化会館で開かれた。市内の32団体が出演し、神楽、舞踊、民謡、バレエ、剣舞、大正琴、吟詠などを次々に披露した。大きなステージでの発表とあって、出演者はそれぞれ緊張した面持ちで登場したが、踊りや演奏を始めると次第に落ち着いた表情になり、日ごろのけいこの成果を存分に発揮して見事な芸を見せていた=写真。20年記念としてざんざ節保存会、伊那節保存会も特別出演し、伝統の踊りを披露した。

客席の観衆は「大したもんだね」「きれいだね」などとささやき合いながら、披露される芸の数々に夢中で見入っていた。 -

高遠高校1年生 禁煙講座

伊那市の高遠高校は5月31日、1年生114人(男子57人、女子57人)を対象とした禁煙教育講座を格技室で開いた=写真。同市長谷の岡部竜吾美和診療所長を招き、たばこの有害性などについて学んだ。

岡部所長は「タバコと中毒竏窒ォづきが大切竏秩vと題して講話。喫煙することは、胃がんや脳卒中などの病気を引き起こす原因となっていることや脳内に分泌された快感物質により依存症となることをスライドなどを用いて説明した。

たばこだけではなくテレビやネットゲーム、携帯電話などに依存する人が増加している現状を話し、「依存はある対象のためにすべてを投げ打って奴隷になること」と主張。依存から抜け出すことに気づくことが大切で、そこから将来への無限の可能性が広がる竏窒ニ訴えた。 -

大正琴信州大会

琴伝流大正琴全国普及会は3日、第3回琴伝流大正琴信州大会を飯島町文化館で開いた。県内各地の50グループが出演し、日ごろの練習の成果を披露し合った=写真。

約10人縲・0人で編成するグループのメンバーはそれぞれ緊張した表情でステージに上がったが、各グループともソプラノ、アルト、テナー、ベースの4種の大正琴を巧みに組み合わせた一糸乱れぬアンサンブルを奏でた。会場に響く大正琴独特の音色に、聴衆は大きな拍手を送っていた。 -

祇園ばやしけいこ

あばれみこしで知られる宮田村伝統の津島神社祇園祭りの祇園ばやしを演奏する「子ども祇園ばやしの会」のけいこが始まっている。7月21、22日の本番に向けて3日、2回目のけいこが津島神社境内にある町二区公民館で行われた。小学1年縲恍・w3年までの約30人が参加し、祇園ばやしの会(川手友幸会長)の会員らの指導を受けながら『あげは』『花ばやし』などの曲を熱心に練習した=写真。けいこは週に1回程度行っていく。

子ども祇園ばやしの会は将来に伝統を引き継ごうと82年に発足し、毎年の祭りを盛り上げてきた。25周年を迎えた今年は記念として6曲を収めた自主製作のCDを制作し、関係者に配布した。 -

信濃教育会定期総集会

信濃教育会定期総集会は2日、伊那市の県伊那文化会館で開いた。約千人が参加し、講演やパネルディスカッションを通して学校づくりを考えた。

パネルディスカッションは「今、職能に何が求められているのか」-改めて、授業づくり・学校づくりを考える-をテーマに討論した。

パネリストは、信濃教育会教科書編集部部長、小学校教頭、小・中学校教諭、講演会の講師を務めた国際基督教大学の藤田英典教授の5人。コーディネーターは信濃教育会教育研究所の牛山栄世副所長。

パネリストは、「スキルトレーニングに走っているが、人間として根っこになる見えない学力をつけないといけない。学校の中で根っこを育てることを研修し意図的に話していく必要がある」「子どもと感動体験を共有できる教師になることが大切な一つの要素」など意見を述べた。コーディネーターは、「教師自身の探求心、それを体でつかみ取っていく授業づくりを大事にしていきたい。各自の問題意識を学校の中で響かせ合う、生の話し合いが求められている」と述べた。

2710/(月)