-

上農生と中学生が語り合い

上伊那農業高校の生徒が、伊那市の伊那中学校を訪れ、中学生に伊那谷の伝統食をPRするための商品開発を提案する取り組みを11日、紹介しました。

この日は、上農高校コミュニティデザイン科グローカルコースの2年生6人が伊那中を訪れ、取り組みを紹介しました。

この取り組みは、長野県を元気にするビジネスプランを競う、信州ベンチャーコンテスト2020で高校生部門のグランプリを受賞しました。

ザザムシをインスタント麺に加える粉末にするなど、伊那谷の食をPRしたものです。

中学生らは、その取り組みや、高校生活について質問していました。

伊那中では、「進路について考えたり、やりたいことを見つけるきっかけにしてもらいたい」と話していました。

-

上伊那高校美術展 力作100点並ぶ

上伊那8校の生徒が制作した絵画などが並ぶ「第59回上伊那高等学校美術展」が伊那市の伊那図書館といなっせの2会場で11日から始まりました。

このうち、伊那図書館には絵画や立体作品など60点が展示されています。

絵画は油彩や水彩、切り絵など多彩で、身近な風景や人物、架空の世界を描いたものなどが並んでいます。

伊那北高校美術部は、部員一人ひとりが社会に向けたメッセージをデザインしたTシャツを制作しました。

「平和な社会の実現」や「SNSでの誹謗中傷の書き込みを無くしたい」などの思いが込められたデザインとなっています。

別会場のいなっせ2階の展示ギャラリーには油彩画を中心に40点ほどが並んでいます。

上伊那高校美術連盟では「コロナ禍で作品に打ち込んだ成果を感じてほしい」と話していました。

第59回上伊那高等学校美術展は13日(日)まで伊那市の伊那図書館といなっせで開かれています。

-

伊那西小 森の教室 建設進む

屋外で学習ができる森の教室の建設が伊那市の伊那西小学校で進められています。

森の教室は、伊那西小学校の学校林内で建設が進められています。

広さは約33平方メートルで木材は全て学校林で伐採した木が使われています。

70年ほど前の伊那西小学校の児童が植えたサワラやコウヤマキなどで太さは30センチから40センチほどになっています。

10日は児童が柱に触れるなどして工事の進み具合を確認していました。

正面の2本の柱は児童が木の皮をむいたり、やすりをかけたもので

最後の仕上げの床張りも児童が行うことにしています。

森の教室は来年2月頃の完成を目指していて伊那西小学校では地域の人たちを招いてのお披露目会を開くことにしています。 -

原垣外遺跡を「勧前遺跡」へ名称変更

伊那市は山寺の原垣外遺跡について「勧前遺跡」に名称変更する手続きを行いました。

これは9日開かれた市議会定例会の中で、議員の質問に対し笠原千俊教育長が答えたものです。

原垣外遺跡の名称は、昭和46年につけられたという事です。

今年10月に現地見学会が開かれ、地元などからは小字名を遺跡名にしてほしいとの要望を受けたという事です。

市民からの声を受け伊那市では小字の勧前という名称をつけて「勧前遺跡」にすることにしました。

伊那市では12月1日に長野県教育委員会に変更届を提出したという事です。

-

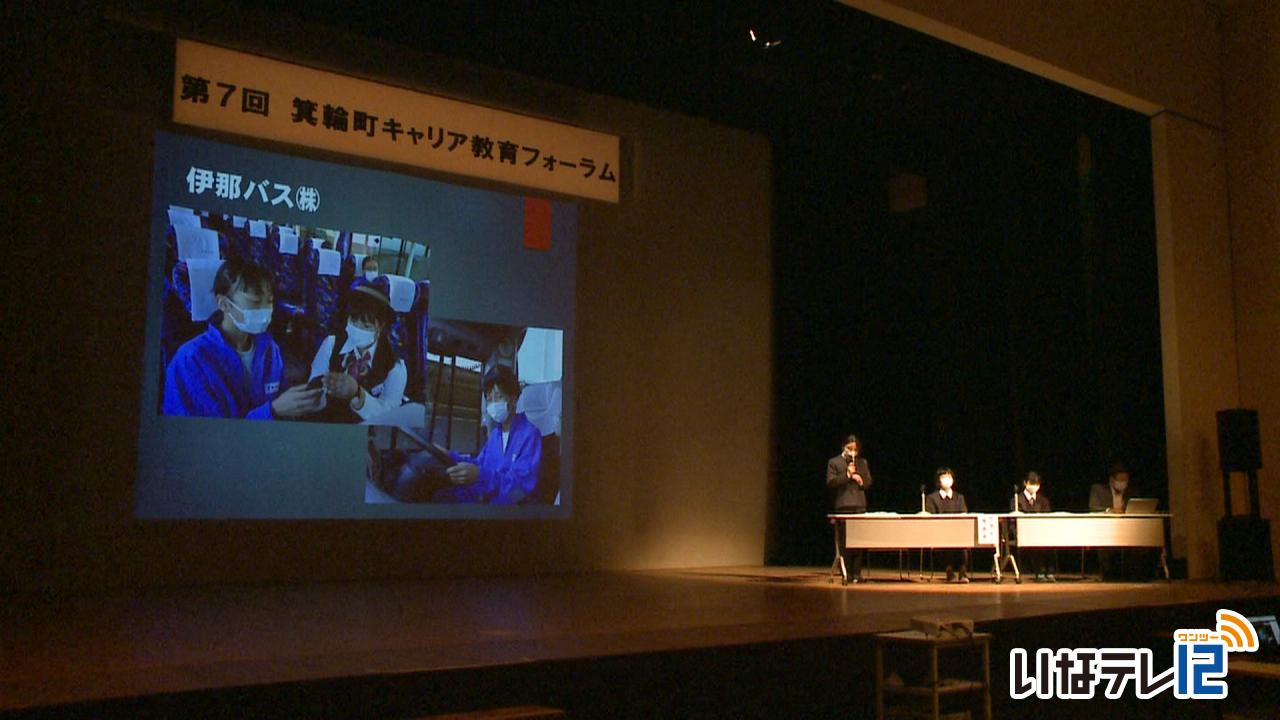

「働くこと」をテーマに発表

箕輪町キャリア教育フォーラムが9日、町文化センターを主会場に行われ小中学生が「働くこと」をテーマにオンラインを使って発表しました。

箕輪町キャリア教育フォーラムは新型コロナウイルスへの感染防止のため町文化センター、箕輪中学校、各事業所をオンラインでつないで行われました。

箕輪東小学校の児童は東京へ行く予定だった修学旅行を県内に変更しそこで見た働く人たちの努力や工夫について発表しました。

箕輪中学校の生徒は事業所とオンラインで結び働くことの意味などについて意見を交わしました。

事業所からの参加者は「都会で仕事をしたいという人もいますがふるさとで働くということについても考えてください。」と呼びかけていました。

生徒からは「進学で地元を離れてもふるさとに戻り働きたい。」「いろいろな人と関わりながら力をつけ発揮できるようになりたい。」などの意見が出されていました。

小池眞理子教育長は「地域の事業所を知ることで働くことの意味や将来を考える機会になった」と話していました。

-

弥生ダンス部 全国大会へ

伊那市の伊那弥生ケ丘高校のダンス部は、来年1月に東京都で開催される「全国高校ダンスドリル冬季大会」に出場します。

弥生ダンス部は11月に松本市で開かれた甲信越大会で入賞し全国大会への出場を決めました。

全国大会への出場は3年連続3回目で、2年生10人がヒップホップ部門に出場します。

4日は伊那弥生ケ丘高校同窓会の下島典子会長が学校を訪れ、生徒たちを激励しました。

下島会長は「気持ちで負けず、力を出し切って下さい」と選手たちを励ましていました。

部長の金子佳央さんは「入賞を目指し、楽しんで踊ってきます」と答えていました。

弥生ダンス部は青春をテーマにした振り付けで大会に臨みます。

出場する2年生のほとんどが高校から本格的にダンスを始めました。

普段の練習はもちろん大会でも「笑顔」で踊る事を心がけているという事です。

弥生ダンス部が出場する全国高校ダンスドリル冬季大会」は来年1月9日・10日に東京都調布市で開かれます。

-

古田人形 技能伝承発表会

長野県の無形文化財に指定されている箕輪町の古田人形芝居の技能伝承発表会が文化センターで5日開かれました。

古田人形芝居技能伝承発表会には箕輪中学校古田人形部と箕輪西小学校古田人形クラブが出演しました。

箕輪中古田人形部は「生写朝顔話 宿屋の段」を披露しました。

盲目の娘と、その恋人との悲恋を描いた物語です。

また、箕輪西小古田人形クラブは「傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段」を披露しました。

お家騒動により、離れ離れに暮らす親子の情を描いた物語です。

発表は、語りを現代語で行いました。

箕輪町教育委員会では新型コロナの感染拡大防止のため、例年開いていた古田人形の定期公演を止め、代わりに技能伝承発表会を開きました。

発表会は一般公開せず、観客は事前に登録した保護者に制限するなどの対策を取り開かれました。

-

水害防災マップづくりに取り組む

伊那市の東部中学校の生徒は川の氾濫など水害に備える防災マップづくりに取り組んでいます。

4日は2年2組の生徒が伊那市の三峰川沿いでタブレットを使い危険な場所などを写真に撮り位置を確認していました。

この取り組みは災害が起こったときに自分で判断し命を守る行動がとれるようになろうと信州大学教育学部と連携して行っているものです。

4日は信大教育学部の学生の伊藤三津子さんが川の氾濫による被害を少なくするために作られた霞堤防について説明していました。

生徒が使っているタブレットのアプリは危険な場所を撮影しコメントを入力することで自動的に地図が作られるということです。

東部中学校では8日に撮影した写真と位置情報をもとに防災マップを作ることにしています。

-

浜松市の小学生が修学旅行で箕輪町に来訪

箕輪町と交流のある、静岡県浜松市庄内地区の村櫛小学校の6年生が、11月27日に修学旅行で町郷土博物館を訪れました。

この日は、村櫛小の6年生13人が町郷土博物館を訪れ、館内の展示資料などを見学しました。

村櫛小学校では、例年は修学旅行の行先を東京にしているということですが、新型コロナウイルスの影響で今回は訪問先を長野県にしたということです。

松本城や諏訪湖などを回るルートで箕輪町では郷土博物館を訪れました。

児童らは、博物館の職員から箕輪町と庄内地区の標高や海抜など地形の違いを聞いたり、縄文時代の土器に触ったりしていました。

児童らを迎え入れた町教育委員会と郷土博物館では、「箕輪のことを知って、たくさんのことを学んでいってほしい」と話していました。

-

高校統合で地域の意見聞く

長野県教育委員会が統合する高校の再編実施計画策定に向け地域の意見を聞く懇話会が26日伊那市の伊那合同庁舎で開かれました

新校再編実施計画懇話会は伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校の校長や教諭のほかPTA、現役の高校生、地域の代表など27人で構成されています。

座長には飯島町教育委員会の澤井淳教育長が選ばれました。

県教委は統合した新しい高校の学校像として地域との連携・協働による規模の大きな普通科教育の拠点とするほか大学や研究機関との連携による卓越した探究的学びの場としています。

懇話会では意見交換が行われ出席者から統合に関する意見が出されていました。

懇話会では統合後の学校名や校歌、活用する校地、校舎などについて意見を交わします。

出された意見を参考に県教委が再編実施基本計画を決定し県議会の同意を得たのち2022年4月から統合した新しい高校の開校準備に入る予定です。

-

恒例の羽広菜まつり 22日まで

伊那市西箕輪中条で恒例の羽広菜まつりが、21日と22日の2日間の日程で行われています。

農業公園みはらしファームが管理するおよそ30アールの畑には、地域の伝統野菜「羽広かぶ」と「野沢菜」が植えられています。

羽広菜まつりでは、訪れた人が必要な分だけ自ら収穫し購入することができます。

羽広かぶは1キロ110円、野沢菜は1キロ60円です。

毎年リピーターが多く、人気のイベントだということです。

今年は、ここ数日の暖かさで生育が進み、出来がいいということです。

みはらしファームでは、「この地域ならではの伝統野菜の味を1人でも多くの人に味わって欲しい」と話していました。

羽広菜まつりは22日も、午前10時から午後3時まで行われます。 -

伊那北高校教養講座 中学生が初参加

伊那市の伊那北高校は、授業で触れない内容について学ぶ教養講座を毎年この時期に開いています。

21日の講座では初めて中学生に参加を呼びかけ一緒に実験を行いました。

「発光の科学」の講座には伊那北の生徒4人と、上伊那の中学生8人が参加しました。

生徒たちは3つのグループに別れ、高校生は中学生に実験の方法や目的などを教えていました。

この講座では、化学反応による発光や光る性質を持つたんぱく質について観察しました。

このうち、生物の発光実験では乾燥したウミボタルに水や酸、アルカリ性の溶液をかけ、どれが「ひかる」か観察しました。

伊那北では毎年、こうした教養講座を開いていて、今年は初めて中学生にも参加を呼びかけました。

中学生には実験を通して科学の楽しさや考え方を、高校生には教える立場で知識を深めてもらおうと企画されました。 -

田楽座と舞台共演へ稽古

上伊那を中心とした住民有志でつくる「田楽座を応援するってもんずらの会」は29日に高遠町総合福祉センターで開かれる歌舞劇団田楽座の公演に出演します。

19日、会のメンバーが田楽座の第二稽古場に集まり太鼓の練習を行っていました。

「田楽座を応援するってもんずらの会」は田楽座のファンでつくる集まりで公演の宣伝などサポート役を務めています。

会のメンバーで太鼓好きが集まり太鼓部が結成され田楽座と同じ舞台に立つことが決まりました。

出演するのは小学5年生の児童2人を含む11人です。

公演は今月29日に高遠町総合福祉センターやますそで開かれることになっていてチケットはすでに完売しているということです。

会のメンバーは「これまで客席から応援していた田楽座との共演を楽しみたい。」と話していました。 -

信州縁起物製作所 正月飾りの製作ピーク

箕輪町沢の信州縁起物製作所で「正月飾り」作りがピークを迎えています。

16日は、従業員8人が大型店に出荷する正月飾りの製作に追われていました。

作業は10月初旬から始まり、今がピークとなっています。

機械と手作業で稲わらをなう人、なったものの余分な部分を取り除く人、複数のパーツを合わせて組み立てる人、組み立てたものに飾りを付ける人など、工程ごとに分かれて進められます。

信州縁起物製作所では、南信地域を中心に県内各地の大型店や個人商店と取り引きをしています。

作っている飾りは、全部で10種類以上あり、地域ごとに特色があるということです。

-

山室神社で初めての七五三詣

伊那市高遠町山室の山室神社で、初めての七五三参りが14日に行われました。

14日は、午前中2組、午後5組の合わせて7組が訪れました。

今年の春、京都府から移住した下鳥さん夫妻と、今年5歳になる藁弥君です。

「地元の神社で七五三参りをしたい」と地域の人に相談したところ、他にも希望する家庭があったことから、今回初めて行われたものです。

神事では、玉串を奉納して健やかな成長を祈りました。

富岡清彦宮司は、「地元の神社を大切に思う気持ちがうれしい。今後も要望があれば続けていきたい」と話していました。

藁弥君の両親は、「自分らしくたくましく成長してほしい」と目を細めていました。 -

公立高校募集定員公表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を13日、公表しました。

上伊那の公立高校の募集定員は今年度と同じ定員数です。

上伊那8校の募集定員は次の通りです。

辰野高校は普通が80人、商業が40人です。

-

キャリアフェス オンラインで開催

伊那市内の中学2年生が大人とふれあい将来について考えるキャリアフェスがオンラインで12日、開かれました。

キャリアフェスは、エレコムロジテックアリーナ・伊那市民体育に企業や団体のブースを設けて行う予定でした。

しかし市内で新型コロナ感染者が確認されたことから急遽テレビ会議システムを活用しての実施となりました。

体育館では、市内6つの中学校の生徒でつくる実行委員会が開会式を行い、その様子を配信しました。

12日は上伊那の53の企業や団体などが参加し市内6つの中学校をオンラインで結びました。

伊那市防災コミュニティセンターには配信ブースが設けられ実行委員長の田畑和輝さんが、アニメキャラクターに扮してイベントを盛り上げていました。

伊那中学校では、2年生の生徒が企業の担当者からタブレットを通して話を聞いていました。

企業側は、工夫をこらして会社の概要や仕事のやりがいなどについて話していました。

中には本格的な機材を揃えて参加する企業もありました。

キャリアフェスは、育った地域に愛着を深め、誇りを持ち、未来を考えるきっかけにしてもらおうと毎年開かれていて、今回で3回目です。

12日は、市内6つの中学校の2年生670人が参加しました -

伊那谷みらいスクール事前セミナー

上伊那の高校生が、自分の進路や将来について、大学生や社会人に話を聞く、伊那谷みらいスクール2020が21日と22日に開かれます。

12日は、開催を前に、箕輪町の箕輪進修高校で事前セミナーが開かれ、1年生およそ100人が参加しました。

講師を務めたのは、一般社団法人ユニカルラボラトリーの代表で、現在は東京の調査会社で働いている丸谷華織さんです。

丸谷さんは、コロナ禍での働き方の変化などについて話をしていました。

事前セミナーは、社会人の働き方や生き方を高校生に知ってもらい、自分の進路や将来につなげてもらおうと開かれました。

21日と22日には箕輪町商工会館で伊那谷みらいスクール2020が開かれることになっていて、社会人や大学生から、自分の人生や、仕事の選び方などの話を聞くワークショップなどが予定されています。

主催したユニカルラボラトリーでは「伊那谷みらいスクールに参加してもらい、将来どんな働き方をしたいか考えるきっかけにしてもらいたい」と話していました。

-

伊那VALLEY映画祭14日まで開催

映画を通して伊那谷の文化や歴史、風土を見つめる「第二回伊那VALLEY映画祭」が12日から3日間の日程で始まりました。

映画祭は、伊那谷の文化など映画を通して見つめ、地域の宝について考えようと、一般社団法人井上井月顕彰会を中心とする実行委員会が行ったものです。

初日の12日は、ドキュメンタリー映画「解放の日まで―朝鮮人の三信鉄道」が上映されました。

飯田線の前身となる三信鉄道建設時の、在日朝鮮人労働者の証言を集めたものです。

この日は法政大学の髙栁俊男教授による、伊那谷における日本と朝鮮の交流についての講演も行われました。

この日はほかに、北村皆雄監督の映画「サハリン日本人妻の別れ―日本・ロシアそして韓国へ」など2作品が上映されました。

13日は、戦争をテーマにした作品が上映されることになっていて、最終日は、伊那谷の蜂追いなど地域の文化についての映像が上映される予定です。

各作品の作者との対談も行われることになっています。

第二回伊那VALLEY映画祭は、14日まで伊那市のかんてんぱぱ西ホールで行われます。 -

幼稚園の鼓笛隊が市役所で演奏

伊那市の伊那緑ヶ丘幼稚園と緑ヶ丘敬愛幼稚園の園児でつくる鼓笛隊が4日、伊那市役所で白鳥孝市長に演奏を披露しました。

この日は、年中・年長園児ら83人がアニメ「宇宙戦艦ヤマト」のテーマ曲を演奏しました。

鼓笛隊は、毎年伊那まつりで演奏を披露していますが、今年は新型コロナウイルスの影響で発表の機会がありませんでした。

そんな中、子どもたちの練習の成果を白鳥市長に見てもらうことになりました。

園児らは、1月から週に3日ほど、練習を重ねてきたということです。

白鳥市長は「園児たちの素晴らしい演奏を聞けてありがたい。これからも、子どもたちが仲良く過ごせるよう努めていきたい」と話していました。

-

ビジネスプランを提案 上農生がグランプリ

長野県を元気にするビジネスプランを競う信州ベンチャーコンテスト2020が7日長野市で開かれ、上伊那農業高校の2年生が高校生部門でグランプリを受賞しました。

コンテストの様子はYouTubeで配信されました。

上農高校コミュニティデザイン科グローカルコースの2年生が提案したのは高校生が主体となって地域をデザインする「MIRAINAカンパニー」という会社を設立するという内容です。

生徒たちは、この会社で商品開発・デザイン・マーケティングなどを行い、伊那谷の文化や伝統食を海外に発信するというプランを発表しました。

また、昆虫の粉末の入ったカップ麺や、台風で落ちたリンゴを粉末にし抹茶のようにして飲む商品などのアイディアも提案しました。

上農生のプランは、地域の文化に着目している点や実際に試作を進めている点などが評価され、高校生部門のグランプリに選ばれました。

高校生部門には県内19のグループから応募があり、5つのグループが7日の本選に出場しました。

信州ベンチャーコンテストは長野県や県内の大学、金融機関などで作る実行委員会が開いているもので今年で7回目になります。

高校生部門の他にアイデア部門と起業部門があり、一般や大学生もビジネスプランを発表しました。

-

春富中吹奏楽部のコンサート

伊那市の春富中学校吹奏楽部のコンサートが8日、エレコムロジテックアリーナ伊那市民体育館で開かれました。

この日は、部員36人が、コンクールの課題曲やポップスなど全20曲を演奏しました。

新型コロナウイルスの影響でコンクールなどが中止となる中、3年生は最後のステージとなりました。

コンサートでは、フォーメーションを組みながら演奏する、マーチングバンドのパフォーマンスも披露されました。

-

高校再編「再検討を」

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校の卒業生が呼びかけ人となり県教委が示している高校の再編・整備計画について、再度議論を求める「伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校の存続を求める会」が4日発足しました。

4日は会の関係者が伊那市役所で記者会見を開き、発足の経緯や今後の活動などついて説明しました。

伊那北高校のOBで代表の黒河内哲夫さんは、「既成事実のように、伊那北と弥生の統合の話が進んでいる。反対運動があることを地域に広げ、再編について地域で考える機会をつくりたい」と話しました。

存続を求める会は、伊那北と弥生の卒業生20人余りが呼びかけ人となり発足しました。

今後は、伊那北と弥生の卒業生を中心に署名を集め、再編・整備計画の再検討を求める請願書を今月中に県議会へ提出するとしています。

7日 午前10時から伊那市のいなっせで署名活動スタートの集会を開く予定です。

-

ICT教育 中学と高校結び書道指導

伊那市の小中学校で行われているICT教育の成果を市内外に発信する公開授業「ICTカンファレンス 2020 in INA TAKATO」が高遠町で4日に行われました。

このうち高遠中学校では、高遠高校とテレビ会議システムを使い、書道の授業を行いました。

生徒たちは9つのグループに別れ、一文字書き終えると高校生から「止めやはらい、字のバランス」などのアドバイスを受けていました。

伊那市ではICT教育の推進に力を入れていて、教員のスキルアップにつなげたり、伊那市の取り組みを広く知ってもらおうと2018年から公開授業を行っています。

今年度の公開授業は新型コロナの影響でオンラインでの開催となり、県内の学校を中心におよそ160校が受信したという事です。

-

伊那市表彰式典 11人と4人を表彰

文化の日の3日、伊那市表彰式典が行われ、地方自治や教育に功績のあった11人と4団体が表彰されました。

式典では、受賞した個人と団体が白鳥孝市長から表彰状を受け取りました。

地方自治功労が2人、消防功労が1人、教育文化功労が1人、産業功労が1人と1団体、社会福祉功労が2人、保健衛生功労が3人、交通安全功労が1人、善行功労が3団体です。

受賞者を代表し、23年間にわたり伊那市文化財審議委員会の委員を務めた伊藤一夫さんが謝辞を述べました。

伊藤さんは、「まだまだ体は元気なので、これからも伊那市の発展のために協力していきたい」と話していました。

白鳥市長は、「豊富な経験と卓越したご見識に基づき、今後もご助言を賜りたい」と感謝していました。 -

高校入学者第1回予定数調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った1回目の予定数調査をまとめ、30日に発表しました。

伊那北高校は募集人員200人に対し258人、伊那弥生ケ丘高校は200人に対し283人が志願しています。

辰野普通は、前期50人、後期63人です。

商業は、前期11人、後期15人です。

高遠は、前期50人、後期61人です。 -

西春近北小学校 音楽発表会

伊那市の西春近北小学校で29日、音楽発表会が開かれ、全校児童170人が合唱や合奏を披露しました。

発表会は、4年生の和太鼓の演奏で始まりました。

各学年が先月から発表会に向けて練習を重ねてきたということです。

今年は新型コロナウイルスの影響で全校での合唱や合奏は行わず、規模を縮小しての実施となりました。

4年ひのき組は二部合唱「マイバラード」を披露しました。

続いて2年さくら組はオペレッタ「スイミー」を発表しました。

5年やまなし組の合奏は「ルパン三世のテーマ」です。

1年けやき組は斉唱「うちゅうへのたび」を披露しました。

3年まつ組はリコーダーで「世界に一つだけのまつ組リコーダー奏」を演奏しました。

最後は6年くぬぎ組です。

二部合唱「HEIWAの鐘」を歌いました。

西春近北小学校では「児童一人一人が活躍し、保護者や地域の人に演奏を披露することができた」と話していました。

-

ED19 博物館に寄贈

東京の鉄道模型専門店、ムサシノモデルは、箕輪町郷土博物館にある電気機関車ED19を忠実に再現した45分の1の模型を郷土博物館に28日贈呈しました。

こちらが完成したED19の模型です。

模型を持っているムサシノモデルの社長の茂木義信さんです。

ムサシノモデルは、ED19の模型の製作の為2015年に郷土博物館を訪れ、部品の測定や写真撮影を行いました。

設計図が無く、車両を忠実に再現するため、人の入れない所はカメラを差し入れて写真で確認しました。

測定から5年後、茂木社長は製作に協力してくれたお礼に模型を贈呈しました。

写真から図面を書き、真ちゅうで部品を製作し、組み立てたという事です。

電車に書かれた表示にもこだわっていて、車両には飯田線を走っていた伊那の「伊」の文字も再現されています。

大きさは45分の1で、おもさはおよそ1キロ、電気を流すと動きます。

価格は1台47万円で、今回は98台製作したという事です。

郷土博物館では模型の活用について、今後どのうように町民に公開するか検討していくとしています。

-

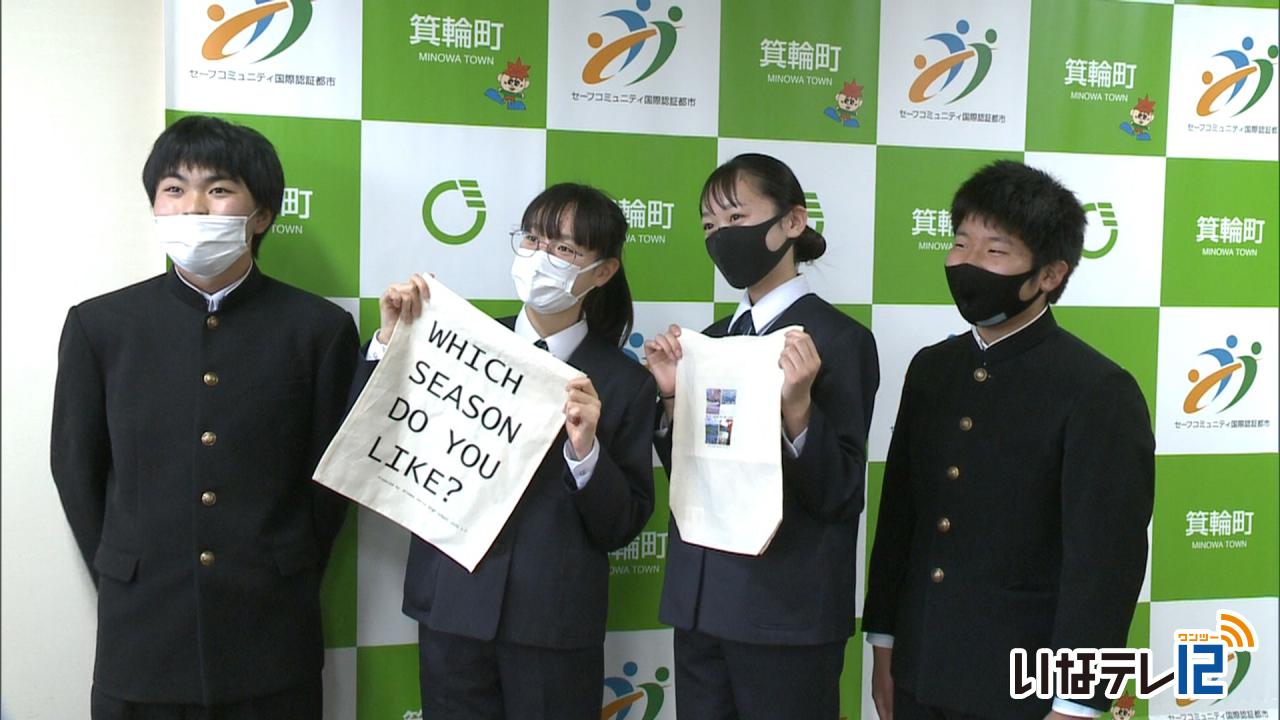

箕輪中 エコバッグ販売し花火打ち上げ

総合学習の一環で、持続可能な開発目標、SDGsについて学んでいる、箕輪町の箕輪中学校3年7組は、オリジナルのエコバッグを作り、販売を始めました。

その売上金で、クリスマスイブに打ち上げ花火を計画しています。

27日は、販売に向けてエコバッグの袋詰めなどの準備を行いました。

7組の生徒33人が、制作や販売など6つのグループに分かれて7月から準備を進めてきました。

エコバッグは町内の風景がプリントされたものが1,000円、英語がプリントされたものは800円で、セットで買うと1,600円です。

箕輪中学校で買うことができます。

新型コロナウイルスの影響で夏祭りがなかったことからエコバッグの売り上げで花火を打ち上げ町民に元気を届けようと企画しました。

エコバッグは「環境への配慮」を、花火は「住み続けたい町」のSDGsの項目を達成することをねらいとしています。

またこの日は、代表の生徒らが町役場を訪れ、浦野邦衛副町長に取り組みを報告しました。

エコバッグは400枚作られ、11月末まで販売します。

売り上げ目標は15万円で、そのお金で花火を購入するということです。

花火の打ち上げは12月24日を予定していて、2から4号玉60発を箕輪中学校のグラウンドから打ち上げるということです。

-

工業科存続求める意見が多数出る

高校再編に伴う、箕輪進修高校振興協力会の意見交換会が26日箕輪町文化センターで開かれ出席者からは工業科の存続を望む声が聞かれました。

意見交換会には会長の白鳥政徳町長をはじめ、町議会や商工会などから15人が出席しました。

出席者からは「箕輪進修高校は多部制・単位制という特色ある学校として存続すると思われるが工業科が再編されるかもしれない。工業科は残してもらいたい。」との意見が多く出されていました。

長野県教育委員会は上伊那地域の高校再編について伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を統合するほか総合学科高校、総合技術高校を設置することを示しています。

これについて駒ケ根市議会は「機械科、電気科、情報技術科を含む4学科以上の工業科を1か所に設置した高校を伊南地区に配置すること」とする意見書を県知事と県教育長に提出しています。

201/(火)