-

伊那市地蜂愛好会 蜂追い大会

伊那市地蜂愛好会は、クロスズメバチ・地蜂を追って巣を探す蜂追い大会を、きょう、伊那市野底で開きました。

餌となるイカの切り身を、森の中に仕掛けておくと、地蜂とよばれるクロスズメバチが、においに釣られてやってきます。

あらかじめ小さく切り分け、糸と目印をつけておいた餌をつかませます。

目印のついた餌を巣まで持ち帰る働きバチを追いかけるのが「蜂追い」別名「すがれ追い」とも言います。

参加者たちは、大きな声を上げて、蜂の後を追っていました。

この蜂追い大会は、地蜂とのかかわりを大切に、マナーを守りながら伊那谷の食と文化を後世に伝えようと行われています。

1日は、地蜂愛好会の会員のほか一般からも27人が参加しました。

蜂を追って走り回り、巣を見つけると、参加者は歓声を上げて喜んでいました。

巣では、働きバチが出たり入ったりする姿が確認できました。

そのあと、煙幕をたいて、蜂を気絶させ巣を掘り出していました。

掘り出した巣は、会員らが餌を与えて育て、秋に開かれる地蜂の巣コンテストに出品するということです。

-

南箕輪村独自 教育関連ガイドラインを策定

2人の感染が確認された南箕輪村は、30日新型コロナ対策本部会議を開き、感染予防対策を徹底することなどを確認しました。

本部会議は冒頭のみ公開され、唐木一直村長は、「新型コロナと社会経済活動の両立のためには、徹底した予防対策が必要だ。最前線で活動する職員には、より慎重な行動が求められる。緊張感をもって対応しなければならない」とあいさつしました。

また、南箕輪村は、保育園児や小中学生の感染に関係する対応について独自のガイドラインを定めました。

ガイドラインは、職員や保護者の対応の指針となるもので、新型コロナウイルスへの感染が疑われた場合や、PCR検査を受けることになった場合など、段階によってどのような対応をとればよいかが示されています。

南箕輪村教育委員会では、「保育園や学校が急に休みになる場合もある。ガイドラインを確認して、どのような対応を取ればいいか事前の心構えをお願いしたい」としています。

-

弥生器楽部ミニコンサート

伊那市の伊那弥生ケ丘高校器楽部のミニコンサートが21日、ニシザワいなっせホールで開かれました。

コンサートは、3年生のみが演奏しました。

器楽部は、部活動が再開となった6月からコンサートに向けて練習を重ね、演奏曲はポップスを中心に選んだということです。

観客は3年生の保護者のみで、席の間隔を広くとるなど、新型コロナウイルス対策がとられました。

新型コロナウイルスの影響でギターマンドリンの全国コンクールが中止となり、文化祭も延期となったことから、3年生最後の発表の場をつくろうと、ミニコンサートを開くことを決めたということです。

この日は、全国コンクールで演奏予定だった曲や、アンコールを含め5曲を演奏しました。

-

富県小自転車クラブ発足式・初練習

伊那市内で唯一自転車クラブがある富県小学校で、今年度のクラブの発足式と初練習が27日、行われました。

午前7時30分。

クラブに所属する児童や指導する伊那交通安全協会の役員らが富県小に集まり、発足式が行われました。

式のあと、線からはみ出ないようにゆっくりと安定した走行をする「遅乗り」と呼ばれる練習を行いました。

富県小自転車クラブには、5年生4人と6年生1人が所属しています。

新型コロナウイルスの影響で、本来4月に行われる予定だった発足式と初練習が中止となり、今月予定していた地区大会や県大会なども中止となりました。

そんな中、学校と安協が協力し、6年生は最後の活動の機会に、5年生は来年につなげようと、今年度のクラブ発足にこぎつけました。

メンバーは、「安定して乗れるように頑張りたい」「学科をしっかり覚えたい」などと話していました。

指導している富県の森下寿美さんは「目線を決めて、ふらつかないように乗ってください」と話していました。

今後は毎朝、実技と学科の練習を重ね、秋に校内で成果発表会を開く予定です。 -

長谷中 修学旅行を中止

伊那市の長谷中学校は、21日から3日間の日程で予定されていた修学旅行を中止することを20日決めました。

新型コロナウイルスの感染状況をふまえ中止としたということです。

伊那市教育委員会によると、日程を変更し実施するかどうかは現在検討中だということです。

伊那市の他の中学校では、高遠中学校は8月上旬に予定していて、実施の可否も含め検討中だということです。

東部中は8月下旬、伊那中・西箕輪中・春富中は10月を予定しています。

箕輪町の箕輪中学校と南箕輪村の南箕輪中学校は、来年3月を予定しています。

-

弥生吹奏楽クラブ ラストコンサート

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の吹奏楽クラブのラストコンサートが、19日伊那市のいなっせで開かれました。

新型コロナウイルスの影響で、発表の機会をなくした3年生にとって最後のステージとなりました。

コンサートは、保護者のみが入場でき、座席も間隔をとって行われました。

コンサートでは、アンコールを含め6曲を演奏しました。

新型コロナの影響で、伊那弥生ケ丘高校吹奏楽クラブが発表の場として予定していた定期演奏会やコンクールは中止となりました。

学校が再開したのも6月で、常時、換気を行うなどの感染予防策をとって練習に励んできました。

本来は、まだホールで発表会を開くことはできませんが、公開練習という名目で、今回、ラストコンサートを開きました。

アンコールでは、クラブで大切にしている曲「宝島」を演奏しました。

最後に、サプライズで、後輩たちから花束と合格祈願の手作りのだるまが贈られました。

演奏会は、3年生にとって最後のコンサートとなりました。

-

高校再編についてのシンポ 8月8日に

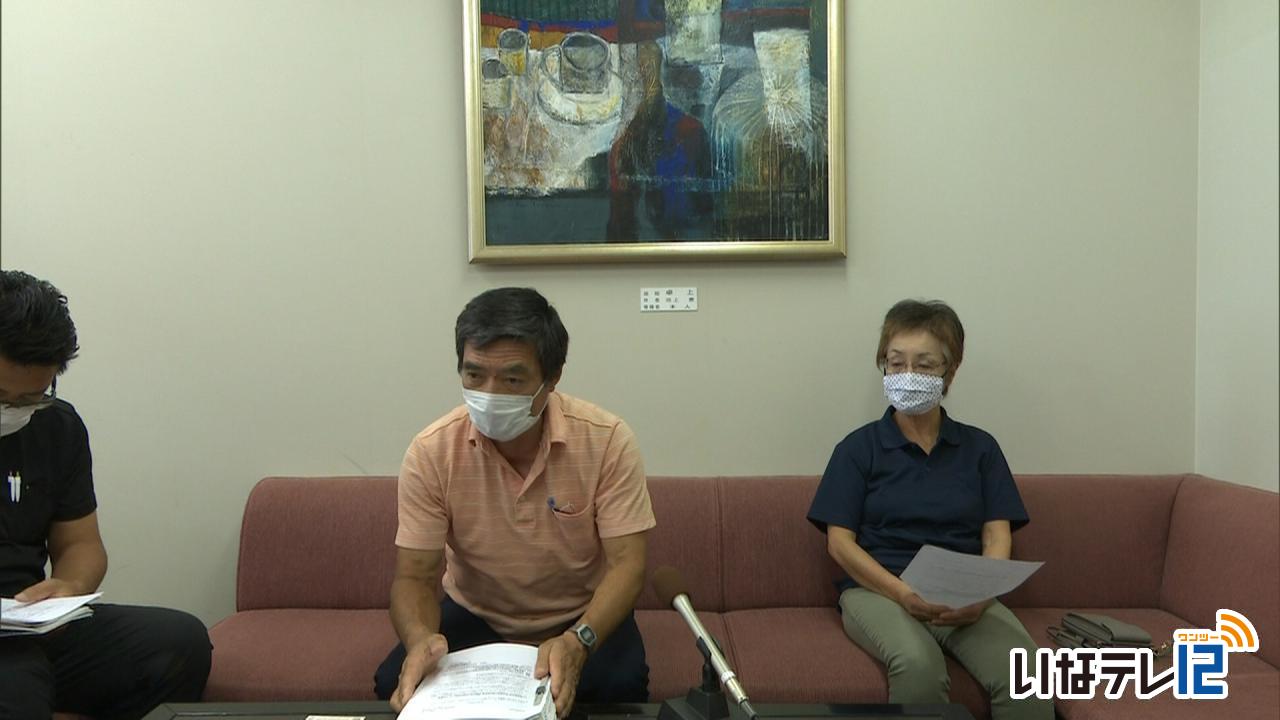

上伊那の教員や高校の同窓会など住民有志でつくる高校再編を考える上伊那の会は、16日記者会見を開き、8月8日に伊那市のいなっせでシンポジウムを開催することを報告しました。

この日は伊那市役所で記者会見が開かれました。

シンポジウムは、県教育委員会が進めている高校再編計画の内容を確認し、住民の立場から意見を発表しあう場にしようというものです。

一般からパネリストを公募して、可能であれば県教育委員会からも出席してもらい意見を聞く予定です。

定員は120人です。

また、高校再編を考える上伊那の会は、県教育委員会が主催し、6月から3会場で6回にわたり開かれた住民説明会に対する見解を示しました。

●平日に開かれ参加しづらく、住民に周知された状態ではなかった、●総合学科高校、総合技術高校については具体的にどの高校の統合についてなのかが示されなかったなどとしています。

高校再編を考える上伊那の会では、8月8日のシンポジウムについて、小中高校生や保護者など多くの一般に参加してほしいと呼びかけています。お問い合わせ090-4159-6146(久保田さん)

-

出征兵士と家族の肖像展

戦後75年を迎える今年、地域に残る戦争に関する資料を並べた特別展「出征兵士と家族の肖像展」が、伊那市の高遠町歴史博物館で18日から始まります。

会場には、伊那市を中心に21人から寄せられた写真が並んでいます。

この特別展は、地域に残る戦争に関する資料から当時のことを知ってもらおうと高遠町歴史博物館が企画したものです。

出征した兵士が家族と撮影したものが多く展示されています。

今年は戦後75年の節目の年で、写真以外の戦争に関する資料も多く展示しています。 -

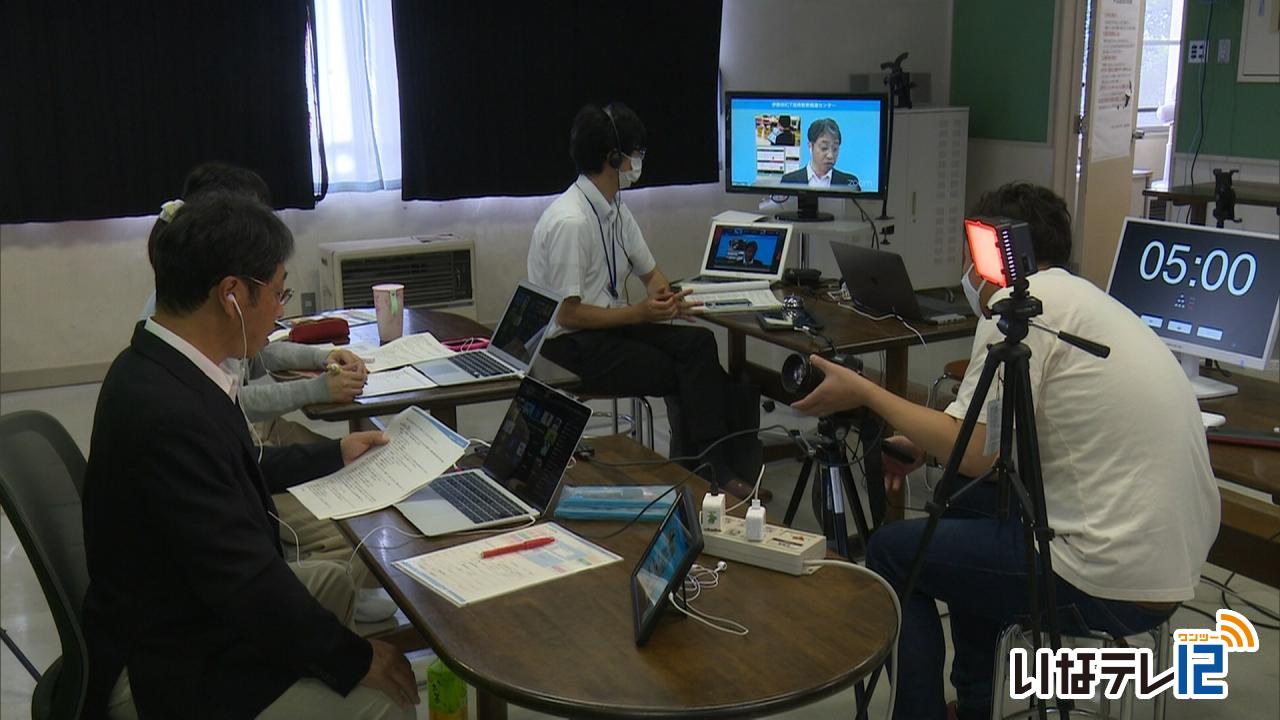

休校中の取り組み 実践発表

伊那市の小中学校がICT教育への取り組みを発表するICTカンファレンスが15日、東部中学校を拠点に開かれ学校が休校中の学習の進め方などについて意見が出されました。

ICTカンファレンスは新型コロナウイルスの影響で学校が休校になった場合、どのように学習を進めていけばよいかを考えようとオンラインで開かれました。

実践発表では手良小学校、東春近小学校、伊那西小学校、伊那中学校の教諭が休校中の対応について話をしました。

手良小学校の伊東祐治教諭はノートパソコンやタブレットがあれば使える双方向の学習ソフト、スクールタクトの活用法を紹介しました。

このソフトの共同閲覧モードを使うことで友達のページを見ることができる。1人で勉強しているのではなくみんなと一緒だという安心感がある。」と話していました。

ICTカンファレンスを開いた伊那市教育委員会では新型コロナウイルスの影響で学校が休校になった場合でもICTを活用することで学習を進めていきたいとしています。

-

ビニール傘で星座学習

ビニール傘に星座を描きその形や名前を学ぶ星座学習が15日箕輪町の箕輪東小学校で行われました。

星座学習は4年生の理科の授業として行われたもので講師には伊那天文ボランティアすばる星の会代表の野口輝雄さんが招かれました。

授業では児童らが用意された星座の図と同じようにビニール傘に

書き写していました。

この傘は傘星図と呼ばれていて小学校の教諭だった野口さんが授業用に開発したものです。

プラネタリウムのように見える傘に自分で描くことで星座の形や名前を覚えるのに役立つということです。

星図は低学年用の15星座、中学年用の25星座、高学年用の42星座の3種類があります。

野口さんは「この授業をきっかけに実際の星空を見てもらいたい。」と話していました。

野口さんの星座学習は伊那市や南箕輪村の小学校でも予定されています。 -

箕輪南宮神社 鹿頭行列奉納

箕輪町の南宮神社に伝わる神事「鹿頭行列」の奉納が、12日に行われました。

今年は、新型コロナの影響で稚児行列を中止し、担当区と神社の役員のみで実施しました。

神事は、夏の例大祭に合わせ毎年行われています。

例年保育園の年長児と小学1年生が参加し鹿に見立てた飾りをかぶって境内を歩きますが、今年は役員が手に持ち奉納していました。

鹿頭行列は、およそ460年前の大干ばつの時に雨乞いで雨が降ったことに感謝し、鹿を神様に献上したことが始まりとされています。

名前に「福」「大」「富」が付く伊那市、箕輪町、南箕輪村の地区が担当し、天竜川より東側の福島と福与、西側の大萱、大泉新田、大泉、富田が交代で行っています。

今年は東側の福島と福与が担当しました。

福島・福与の両区では、「新型コロナに加え、長雨の影響が心配される。これまで通りの生活に少しでも早く戻って欲しい」と話していました。

来年は、西側の4区が担当します。 -

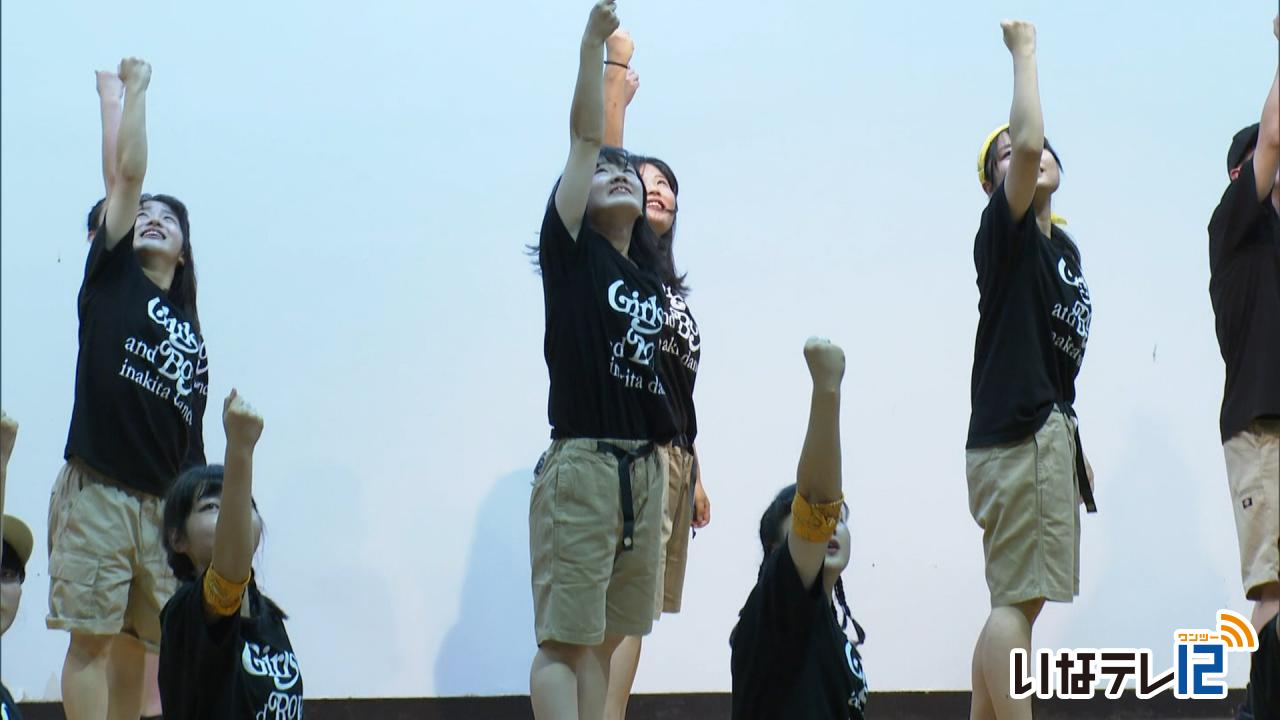

伊那北ダンス部 3年生引退公演

新型コロナウイルスの影響で文化祭「ペン祭」が中止となった伊那北高校ダンス部は、3年生の集大成となる引退公演をきょう学校で行いました。

12日は、1年生から3年生までのおよそ30人が、部活が再開した6月から公演に向け練習してきた成果を披露しました。

ダンス部は、6月のペン祭を最後に3年生が引退するのが恒例となっています。

今年は新型コロナによりペン祭が中止になったため、高校最後の発表の場として3年生が中心となり引退公演を企画しました。

観客は3年生の保護者に限定し、受付では体温測定や手の消毒などコロナ対策をしての開催です。

最後は1年から3年全員でおどり、3年生の引退公演をしめくくりました。

公演が終ると後輩たちは3年生へ色紙や花束を渡し、感謝の気持ちを伝えていました。

-

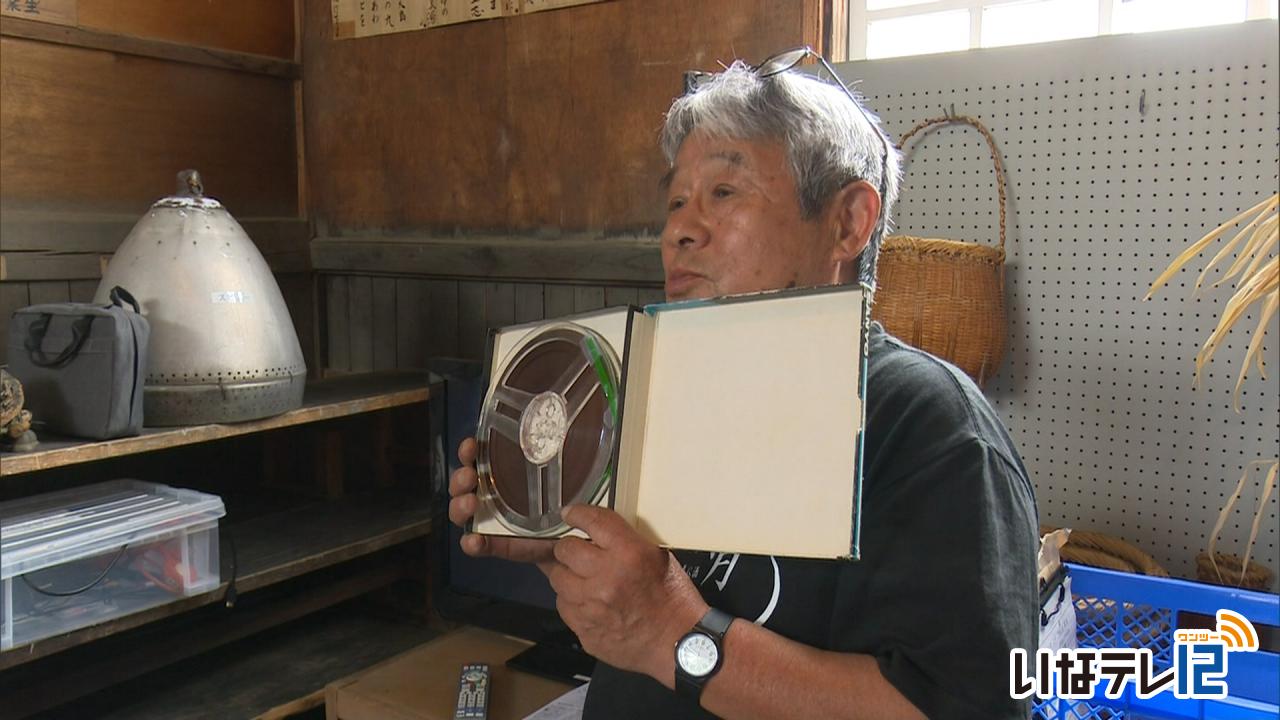

向山雅重さんの音声資料公開

1990年に86歳で亡くなった宮田村出身の郷土史家向山雅重さんの肉声を録音した音声資料が、6月30日、地域住民に公開されました。

伊那市美篶の美篶小学校資料館の収蔵品を解説している音声です。

30日は美篶小学校資料館で音声資料が公開され、資料の音声に合わせて地域住民が収蔵品を見学しました。

向山雅重さんは、宮田村出身の郷土史家・民俗学者です。

上伊那の小中学校で教鞭をとる傍ら郷土研究を行いました。

1970年には民俗学に功績のあった人に贈られる柳田国男賞を受賞しています。

音声では資料館に収蔵されている「押絵雛」などについて説明していました。

音声資料は美篶小学校資料館運営委員会副委員長の矢島信之さんが、10年ほど前に資料館を整理していた際に見つけたものです。

音声は「オープンリール」のテープに収録されていて、カセットテープ、CDへの差し替えを行いました。

運営委員会によると、昭和40年代に収録されたとみられます。

向山さんの没後30年となる今年、資料を活用していこうと今回地域住民に公開しました。

宮田村の向山雅重民俗資料館 学芸員の小池勝典さんは「肉声を記録した資料は貴重なものだ」と話していました。

-

竹内徹さん遺作展

伊那谷を代表する洋画家竹内徹さんの作品を展示した遺作展が、伊那市のかんてんぱぱホールで、開かれています。

展示されているのは、伊那谷や木曽路の四季を中心に描かれた風景画29点です。

竹内徹さんは、伊那市高遠町出身の郷土作家で、2018年に他界しました。

竹内さんは一水会や日展で数多く入選し、信州高遠美術館の館長や、県展の審査員も務めました。

こちらの「桜」という作品は、遠くに見える高遠城址公園と、雪の積もった仙丈ケ岳が描かれています。

「竹内徹遺作展」は、31日(金)まで開かれています。

-

伊那市生涯学習基本構想審議会が発足

2021年度から2030年度までの生涯学習に関する伊那市の施策の方向性を定める基本構想についての審議会が市役所で6日、発足しました。

この日は、伊那市生涯学習基本構想審議会の初会合が開かれ、教育関係者や関係団体の代表など10人が、白鳥孝市長から委員に委嘱されました。

市では、2011年度から今年度まで、第1次伊那市生涯学習基本構想を策定し施策に取り組んできました。

審議会は、第1次構想から10年が経過し、昨今の社会情勢に対応するため、2021年度から2030年度までの第2次伊那市生涯学習基本構想の策定を目指すものです。

この日は、白鳥孝市長から細江孝明会長に諮問書が手渡されました。

基本構想の策定に向けて、市内の18歳以上の男女1,000人を対象に市民アンケートを今月中に実施します。

生涯学習に関する活動の実態把握を目的に、活動内容や時間、場所のほか情報収集の仕方などを調査します。

審議会では、市民アンケートの結果を原案に反映させ、今年度中の構想策定を目指すことになっています。 -

南原保育園 2日間臨時休園

南箕輪村の南原保育園は、園の関係者が新型コロナウイルスのPCR検査を受けていることが1日に分かり、2日と3日の2日間を臨時休園としています。

南箕輪村によりますと、園の関係者が新型コロナウイルスのPCR検査を受けていることが1日に分かったということです。

園児の安全を最優先するため、PCR検査の結果が分かる3日まで、臨時休園としました。

来週月曜日以降の登園については、3日の結果次第で判断するということです。 -

南小4年生 地震を学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は災害について学習をしています。

2日は村役場の職員から、地震への備えについて学びました。

この日は、2組と3組の児童が参加し、体育館で学習会が開かれました。

指導したのは、南箕輪村管理防災係の職員です。

防災マップが班ごとに配布され、子どもたちは学校の位置と、活断層の位置を確認していました。

また、避難所で活用するパーテーションの設営にも挑戦しました。

子どもたちは友達と協力しながら組み立てていました。

4年生は、防災や地震について学習を行っていて、今回、村がどのような取り組みを行っているのかを学ぼうと村役場に協力を呼びかけました。

最後に、子どもたちから「避難所ではだれが食事を作るのか」「どれくらいの震度で避難所を開設するのか」といった質問が出されていました。

南箕輪村の職員は、「自分の身は自分で守ることが大切です。どこに避難すればよいか、何を備えておけばよいかなどを普段から確認しておいてください」と呼びかけていました。

なお、4年生のほかのクラスも、同じ講座を受けました。

-

弥生 独自の文化祭開催に向け準備

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の生徒会と弥生祭実行委員会は、新型コロナウイルスの影響で中止となった弥生祭の代わりに独自の文化祭を9月に開催しようと準備を進めています。

6月30日は、生徒会役員ら12人が集まり、話し合いをしました。

新型コロナの影響で本来6月に予定していた弥生祭はなくなりましたが生徒会のメンバーが、学校生活の思い出をつくろうと文化祭を行うことを決めました。

5月上旬に弥生祭の中止が決まってから、生徒会と弥生祭実行委員会が協力して準備を進めてきました。

例年の文化祭と異なり、3密を避けるため人が密集する企画の代わりに、クラスごと音楽に合わせてオリジナルの動画を制作し、放送するということです。

校内には大型のモニターを設置する予定で、複数箇所で楽しめる工夫をしているということです。

内容は違ってもあくまでも弥生祭という名称にこだわった、独自の文化祭「第61回弥生祭」は、9月3日と4日に開催予定で、一般公開はしないということです。 -

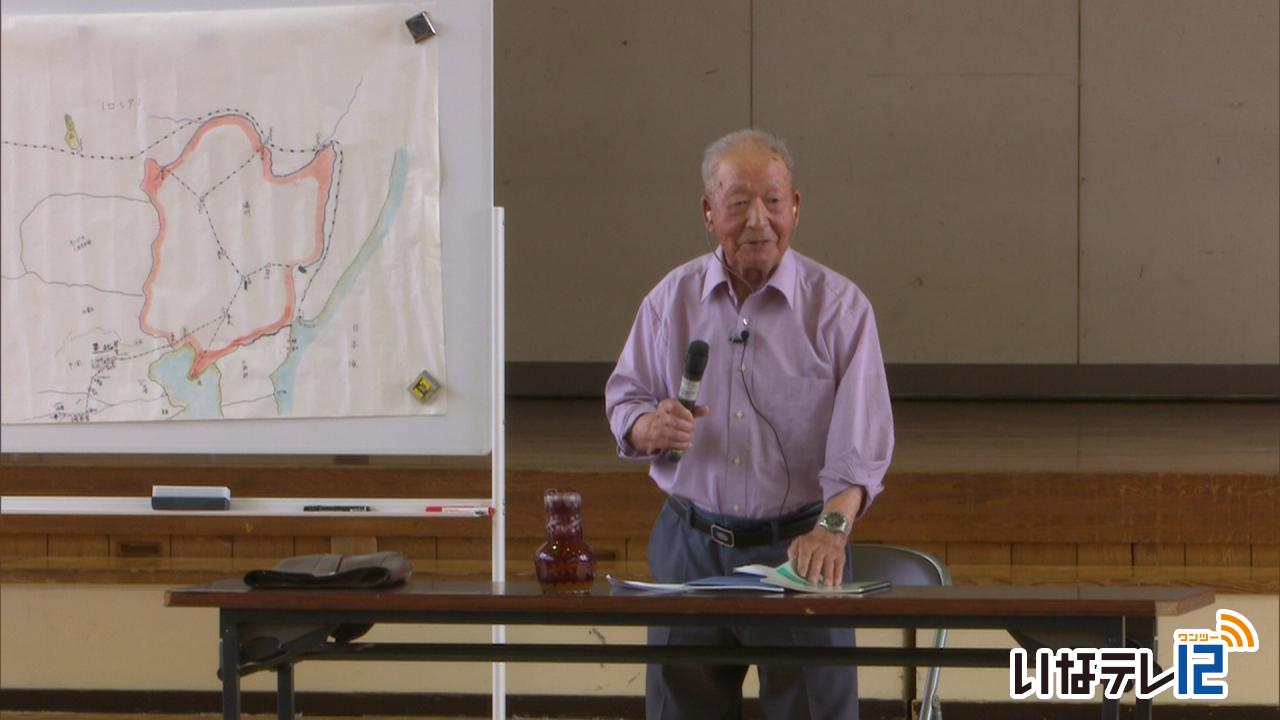

長田伊三男さん 南小児童に戦争体験を伝える

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は、戦争について学習する授業の一環で、戦時中満州に出兵したりシベリア抑留などを経験した、長田伊三男さん96歳から話を聞きました。

1日は、南箕輪小の4年生およそ140人が、伊那市荒井の長田さんから話を聞きました。

昭和19年1月10日、当時20歳だった長田さんは、徴兵で旧日本軍に入隊し、九州から船で朝鮮・満州へ渡り戦地へ赴いたことを話しました。

また、満州では敵がすぐ近くにいるかもしれないという、市街地での危険な戦闘経験など、児童らに戦争の実体験を説明していました。

その後、終戦を迎えた長田さんは旧ソ連軍の捕虜となり、昭和20年から24年までの4年間、シベリアで石炭の採掘や、荷物の運搬など重労働を強いられたことなど、当時を振り返っていました。

児童らは、長田さんの話を聞きながら、メモをとっていました。

南箕輪小4年生は、国語の授業で戦争体験に関する学習をしていて、今回は、その一環で長田さんから話を聞きました。

南箕輪小では、今後習う歴史の授業につなげていきたいとしています。 -

南信工科短大の特長聞く

ものづくりについての専門知識を学ぶ南箕輪村の長野県南信工科短期大学校のオープンキャンパスが13日行われました。

オープンキャンパスには学生と保護者合わせて14人が訪れました。

参加者は3つの班に分かれて担当者から学校の特長や授業のカリキュラムなどについて説明を聞きました。

実際に授業で使われる機械の説明では学生たちが興味深そうに話しを聞いていました。

南信工科短大は2016年に開校し現在4期生と5期生がものづくりのスペシャリストを目指して学んでいます。

卒業生は1期生から3期生までのおよそ100人で半数ほどが上伊那の製造業に就職しています。

南信工科短大では8月2日と10月3日にもオープンキャンパスを計画しています。

-

南信工科短大 課題成果発表

南箕輪村の南信工科短期大学校の2年生は、グループごとに取り組んできた総合課題の成果発表会を24日、学校で開きました。

こちらは、リモコンで操作する草刈り機です。

草刈りと収集が同時にできるもので、農家の作業軽減を図ろうとつくったということです。

工科短大の2年生は、機械・電気の2つの学科の枠を超えた5つのグループをつくり、去年10月から半年にわたり、制作に励んできました。

企画や設計、組み立てなどすべてオリジナルです。

こちらは、段差があっても重い荷物を運べるようにしようと開発した、3輪付きカートです。

ボタンを押すことでセンサーが反応し、3輪で階段の昇り降りをサポートするということです。

大石修治校長は、「学生たちは、身近なことに課題を見つけ、解決しようと取り組んできた。就職したあとも今回の経験を活かしてほしい」と話していました。

この日発表した研究成果は、校内で展示し、オープンキャンパスなどで活用する予定です。 -

上農生 観光プログラムづくり

南箕輪村の上伊那農業高校グローカルコースの生徒たちは、授業の一環で、伊那谷の魅力を伝え移住定住につながる観光プログラムづくりに取り組んでいます。

19日は、上農高校のグローカルコース3年生5人が市役所を訪れ、市の職員などから、伊那市の観光名所や魅力などの話を聞きました。

以前、観光協会に勤めていた経験があり、自身も移住者で、現在は南箕輪村南原に住んでいる、富岡順子さんが客員講師として授業を行っています。

生徒たちは、観光プログラムをつくるにあたって、企業や行政の取り組みを調査しようと考え、今回は伊那市の職員から話を聞くことにしたということです。

職員は、伊那市横山のアウトドア体験施設の体験談を、生徒たちに動画を見せながら話していました。

生徒たちは、今後は移住者にインタビューをしたり、古民家を貸し切ってイベントを企画したりしていくということです。

観光プログラムをつくるこの授業の成果は、フェイスブックなどのSNSで公開していく予定です。 -

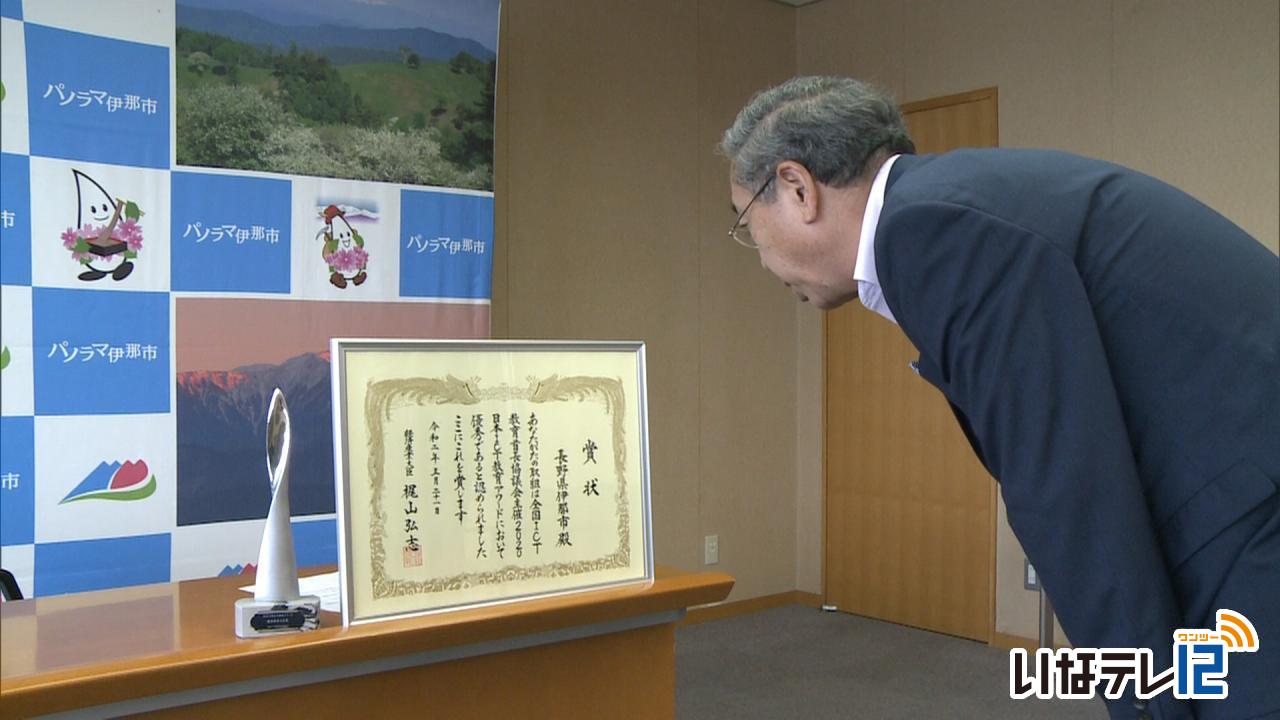

伊那市 ICT教育アワード経産大臣表彰

伊那市は新産業技術を活用した教育に取り組んでいる点などが評価され、2020日本ICT教育アワードで経済産業大臣賞を受賞しました。

アワードは全国ICT教育首長協議会が実施しているもので、ICT教育のモデルケースにふさわしく、他の地域でも展開できる取り組みを表彰するものです。

2020年のアワードには全国48の自治体から応募があり、一次審査を通過した9自治体で最終審査が行われました。

伊那市は遠隔教育により小規模校の課題解決や企業と連携して自然の中でのICTを活用した先進的な学びに力をいれている点などが評価され経済産業大臣賞を受賞しました。

伊那市はこれまでの日本ICT教育アワードで奨励賞や日本視聴覚教育会長賞を受賞していますが、大臣賞を受賞するのは今回が初めてです。

-

ICT活用した学習支援を考える 伊那市総合教育会議

市長と教育委員が教育行政について意見交換する伊那市の総合教育会議が22日に開かれ、ICTを活用した学習支援の今後のあり方について意見を交わしました。

今年度初めての総合教育会議が22日に市役所で開かれ、新型コロナウイルスによる長期休校期間中のICTを活用した取り組みについて意見を交わしました。

新型コロナの感染防止の取り組みとして、市では4月10日からおよそ50日間に渡り、小中学校を臨時休校としました。

その間、インターネットを活用したテレビ会議システムで、遠隔授業や学活を行ってきました。

会議は、これらの経験を新しい教育の形として検証する場にしようと開かれたものです。

伊那中学校の有賀稔校長が事例を紹介しました。

伊那中では、20代の若い職員で研究チームを作り、5月11日からオンライン授業や学習動画の配信を行いました。

有賀校長は、「プランを立ててから行動に移すのではなく、まずはやってみることを大切にした。様々な教員が関わることで、教室の枠組を超えた学びの提供を行うことができた」と話していました。

委員からは、「生徒の自己開示能力を養うきっかけになった。システムの有用性や危険性を教える場を設けるべきだ」などの意見がでていました。

白鳥市長は、「不登校気味の生徒が授業に参加するきっかけになったと聞いている。授業につまづいた生徒の早期発見にも役立つと思うと話していました。 -

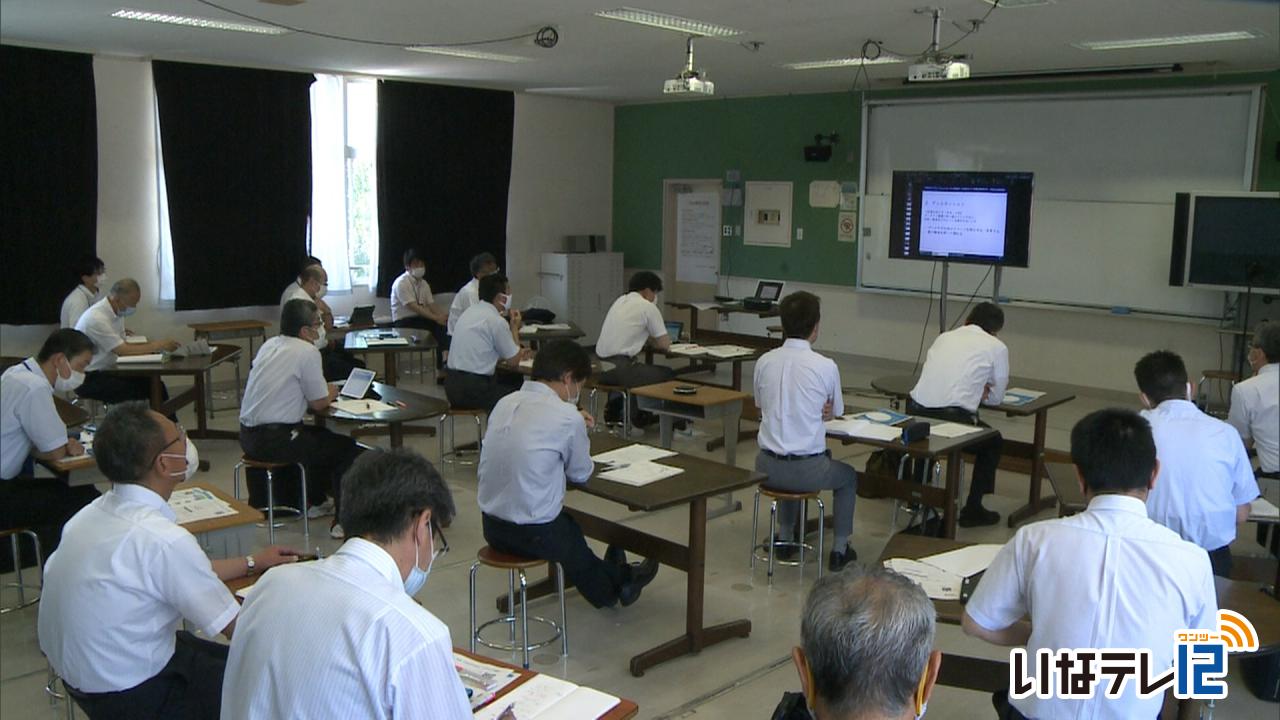

学校長が「オンライン学習」を学ぶ

伊那市教育委員会は、市内の小中学校の校長を対象にしたオンライン学習の研修会を伊那市の東部中学校できょう開きました。

研修会では、インターネットのテレビ会議システムを使い、オンライン学習の位置づけや準備しておく事などについて講師の話を聞きました。

基調講演では長野市から信州大学教育学部の佐藤和紀助教が話をしました。

佐藤助教は「グーグルのアカウントなどを取得し、日常的にオンライン上で情報を共有する事が大切だ。日頃から活用していく事で、いざという時の情報の伝達に役に立ちます」と話していました。また「ICT学習では目まぐるしく変化する社会に対応するために、効率的に取り組む、情報処理能力についても教えていく必要がある」と話していました。

研修会では市教委が学校長向けに作成した、家庭での接続環境や情報活用能力の育成について説明した「臨時休業中のオンライン学習支援ガイドブック」が配付されました。

-

高校再編・整備計画一次案 住民説明会

県立高校の再編・整備計画一次案に関する住民説明会が16日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

長野県教育委員会がまとめた旧第8通学区、上伊那地域の高校再編・整備計画一次案は伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合するとしています。

また新たに総合学科高校、総合技術高校を設置する計画で対象となる高校については2021年に確定する「再編・整備計画二次案」で示されます。

約60人が集まった説明会では質疑応答が行われ住民から「総合学科、総合技術についてなぜ校名を挙げないのか」との質問が出されていました。

これに対し県教委は「地域に必要な高校と考えている。検討の時間が必要だ」と答えていました。

また「少人数学級については検討したのか」との質問には「少人数のモデル校で検証している」と答えていました。

県教委では伊那北と弥生を再編統合した新しい学校の学校像として規模の大きさを活かした普通科教育の拠点として大学や研究機関と連携しつつ最新の医療や学術分野にかかわる卓越した探求的な学びを推進するとしています。

県教委では再編が確定した対象校ごとに再編実施計画検討委員会を立ち上げ学校名や設置する学科などについて検討していくことにしています。

-

伊那の「食」をテーマに特別展

江戸時代から現代までの伊那の食をテーマにした特別展「ふるさとごはんの300年」が伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。

特別展では江戸時代から現代に至るまでの伊那の食に関する資料などおよそ100点が展示されています。

こちらは、江戸時代の1845年に高遠藩の藩主が御堂垣外の本陣で振る舞われた献立を再現したサンプルです。

野菜の他にエビやマグロなどの海産物が使われていました。

またこちらは、江戸幕府の命令により全国を測量した伊能忠敬が1811年に測量で訪れた伊那谷で振る舞われた食事を再現したものです。

こちらの献立にも滋賀県の琵琶湖で採れた魚が使われていました。

この他に、昭和に作られた炊飯器、平成の給食の献立表や食器なども展示されています。

特別展「ふるさとごはんの300年」は今月で終了する予定でしたが、新型コロナにより臨時休館が続いた事から、会期は延長され9月6日までとなっています。

入館料は一般400円、高校生以下無料です。 -

高校改革 計画策定公表を延期へ

長野県教育委員会は、新型コロナウイルスの影響で議論ができない状況が続いていたことから、県全体の高校再編・整備計画の策定・公表の時期を2022年3月に1年延期することを決めました。

上伊那地域は、今年3月にすでに、一次案で再編・整備計画が公表されています。

高校再編・整備計画は、今年3月に、旧第1通学区の岳北、第6通学区の佐久、第8の上伊那、第9の南信州の4地区について、再編整備計画の一次案が公表されています。

一次案で上伊那では、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合するなどの計画が示されています。

一次案については、全県の確定を待たず、説明会や県議会での議論を経て今年夏過ぎを目途に確定し、その後計画を進めていくということです。

それ以外の地域については、意見・提案の提出があった地区は来年度までに、それ以外のすべての地域は、2022年度までに計画案を策定・公表するとしています。

なお、上伊那での住民説明会は、16日に伊那文化会館で、22日に駒ケ根市の赤穂公民館で開かれます。

-

田楽座が高齢者施設へオンライン公演

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は、新型コロナウイルスの影響で自粛ムードとなる中、高齢者施設の利用者を元気づけようと、テレビ会議システムを使ったオンライン公演を8日、行いました。

この日は、田楽座の稽古場から、テレビ会議システムを使った公演が配信されました。

富県の高齢者施設「みのりの杜」と繋ぎ、演目をライブで配信しました。

みのりの杜では、およそ40人の利用者がライブを楽しみました。

家族がみのりの杜に入所していて、過去に田楽座の公演の実行委員を務めるなど、交流のある高橋敏さんが、施設での配信を企画しました。

田楽座では、今後も高齢者施設などで要望があればオンライン公演を行っていきたいとしています。

-

音楽会 20校実施 1校中止

新型コロナの影響で伊那市内の小中学校21校のうち20校が今年度の音楽会を縮小するなど感染対策をとって実施することがわかりました。

これは10日市役所で開かれた伊那市議会6月定例会の中で、笠原千俊教育長が議員の質問に答えたものです。

伊那市教育委員会では今年度の学校行事の実施予定について5月に調査を行いました。

このうち音楽会については、小中学校21校中、1校が中止を決め、20校は実施する予定だという事です。

実施を検討している学校でも、時間の短縮やプログラムの削減、学年毎に分けて行うなどの感染防止対策を行うとしています。

箕輪町の6つの小中学校は音楽会を実施する予定で、南箕輪村の2つの小学校は実施、中学校は検討中だという事です。

201/(火)