-

助産師中田みよさん 日本助産師会長賞受賞

伊那市日影の助産師中田みよさんが、長年母子保健に貢献したとして、日本助産師会会長賞を受賞した。

中田さんが24日、市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告した。

中田さんは現在82歳。伊那市日影で中田助産院を開いている。

最も功績のあった人に贈られる日本助産師会会長賞を受賞したのは長野県内では中田さんのみ。

中田さんは飯田市の出身で、名古屋大学医学部付属の助産婦学校で学び、名古屋大学病院で助産師として勤務していた。

結婚を機に伊那市に移り住み、当時の伊那中央総合病院に勤務した後、昭和56(1981)年に中田助産院を開き分娩や母子保健指導をしてきた。

現在も現役で、母乳相談と育児相談をしている。

学生時代から平成18年に出産の扱いをやめるまでの58年間で、1万2千人の子どもを取り上げたという。

白鳥市長は、「生涯の仕事として、こんなに尊い仕事をしていることは素晴らしい」と、中田さんの受賞を祝福していた。 -

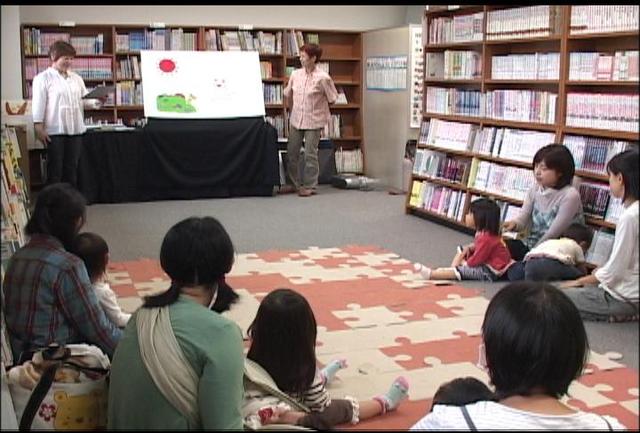

長谷の子育て学級でお話の会

伊那市の長谷公民館の子育て学級で23日、お話の会が開かれた。

子育て学級は、保育園入園の子どもとその親を対象に開かれているもので、月2回活動している。

お話の会のメンバーが公民館を訪れ、パネルや人形などを使ってお話や歌を披露した。

子どもたちは、人形に触れたり、歌に合わせて体を動かすなどして楽しんでいた。

お話の会の金丸恵美子さんは、「子どもたちに、お母さんの声でお話を読んであげてください」と母親らに呼び掛けていた。 -

建築等工事現場の巡視

上伊那地方事務所は23日、長野県違反建築物防止週間にあわせて、管内の建設中の建物などの工事現場を巡視した。

巡視には、上伊那地方事務所職員と長野県建築指導員の13人が参加した。

建築物の安全性の向上や建築基準法の内容の周知を目的に毎年5回巡視している。

巡視は、3つの班に分かれて行われた。

伊那市駅前に建設中の高齢者専用賃貸住宅の工事現場では、建物が適正な構造か、工事が当初の計画通り行われているかなどをチェックした。

今回は管内34カ所の巡視を行い、違法な工事はなかった。

上伊那地方事務所では、違反の建築物がないように、定期的に巡視を続けていくという。 -

信州DC100日前イベント

JRが長野県とタイアップして行う観光キャンペーン「信州デスティネーションキャンペーン」の開催まで100日と迫った。

23日は、県内一斉にPRイベントが行われた。

伊那市内の大型店では、上伊那地方事務所や伊那市の職員など6人が、チラシを配ってキャンペーンをPRした。

伊那市のキャラクター・イーナちゃんもPRに参加し、人気を集めていた。

このPRイベントは、キャンペーンまで100日前となったことから、県内18カ所で行われた。

信州デスティネーションキャンペーンは今年の10月から3カ月間行われる。 -

山本町の教員住宅 市営住宅に

伊那市山寺山本町団地の教員住宅を、市営住宅として活用する条例改正案が、市議会経済建設委員会で可決された。

25日は、市役所で市議会経済建設委員会が開かれ、山本町団地の教員住宅を市営住宅とする条例改正案について可決した。

山本町団地の教員住宅は、1984年度に建設されたもので、8戸が入居できる。

時代の変化などにより、教員住宅に空きが増えるようになったことから、既存施設を活用していこうと市営住宅とする。

また、老朽化に伴い、4戸が入居できる西春近の市営住宅は廃止される方針。

教員住宅を市営住宅とするのは、合併以降、初となり、伊那市では今後も、教員住宅で活用できるものについては、順次市営住宅としていきたいとしている。

なお、山本町の教員住宅を追加、西春近の市営住宅を廃止すると、市内の市営住宅は、805戸となる。

また、市営住宅から暴力団を排除するための条例改正案も委員会で可決されている。 -

南部小5年生が燈籠づくり

来月3日の南箕輪村大芝高原で行われる七夕とうろう祭りを前に、南部小学校の5年生が22日、燈籠づくりをした。

22日は、燈籠まつりの実行委員会のメンバーが小学校を訪れ、蜜ロウを使ったロウソクや、段ボールを使った燈籠作りを子どもたちに教えた。

七夕とうろう祭りは、子どもたちに南箕輪村での思い出を残してもらおうと9年前から行われている。

南部小の5年生は、毎年燈籠を作って祭りに参加している。

燈籠づくりでは、段ボールを切り抜き、絵や言葉を書いた障子紙を貼り付ける。

子どもたちは、思い思いの絵を描いていた。

七夕とうろう祭りは、3日(土)に大芝公園内の水の広場で開かれる。

夜の7時半ころ、燈籠に火が灯される予定。 -

上の原脳いきいき講座と園児交流

伊那市上の原の脳いきいき講座に通うお年寄りと上の原保育園の園児が22日、交流した。

脳いきいき講座に通うお年寄り約10人と上の原保育園の年長園児23人が、手遊びなどで交流した。

これは、上の原保育園の「ふれあい保育の日」に合わせて行われた。

これまで、園児が脳いきいき教室に参加し、交流することはあったが、お年寄りが保育園を訪れての交流は今回が初めて。

地元のお年寄りに保育園のことを知ってもらおうと、保育園側から呼びかけた。

参加したお年寄りは、子どもたちとの交流を楽しんでいた。

交流会は秋にも開く予定。 -

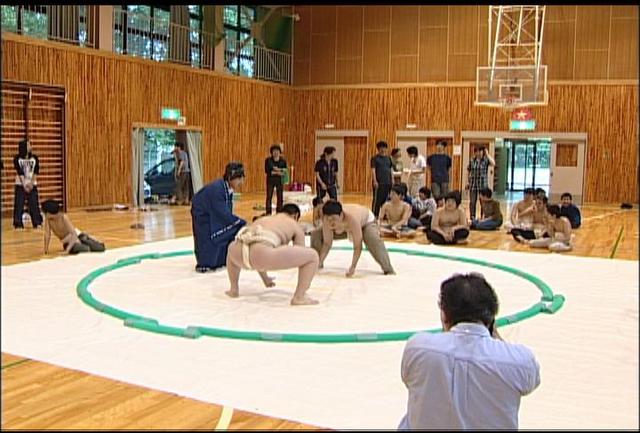

伊那養護学校ですもう大会

伊那市の伊那養護学校の生徒は21日、木曽青峰高校の相撲部と交流した。

この交流は、伊那養護学校の寄宿舎の職員が当時の木曽山林高校、現在の木曽青峰高校の相撲部を指導していた事が縁で始まり、今年で7年目。

木曽青峰高校の相撲部の生徒6人が伊那養護学校を訪れ、中学部と高等部の生徒とすもうをとり交流した。

伊那養護学校の生徒はこの日を楽しみにしていたということで自分達よりひと回り大きな体にぶつかっていた。

生徒たちは約1時間、交流をしながら相撲を楽しんでいた。 -

保育士グループ関東ブロック前に練習

伊那市内の保育士でつくるグループが、来月新潟県で開かれる「保育研究大会」で発表するレポートの最終確認を、21日にした。

21日は、保育士らが集まり、発表練習と原稿の確認をした。

メンバーは、去年の10月に開かれた県の保育研究大会に出場し、「異なる年齢の子ども同士の関わり」をテーマにレポートを発表した。

そのレポートが評価され、今回、関東甲信越地区の保育園を対象とする大会に出場することになった。

発表者の浦野かづみさんは、異なる年齢の子供同士の関わり合いが、思いやりの心を育てることなどに触れ、各保育園で関わり作りのためにどのような取り組みをしているか、発表していた。

保育研究大会は来月6日、7日、新潟県で開かれる予定。 -

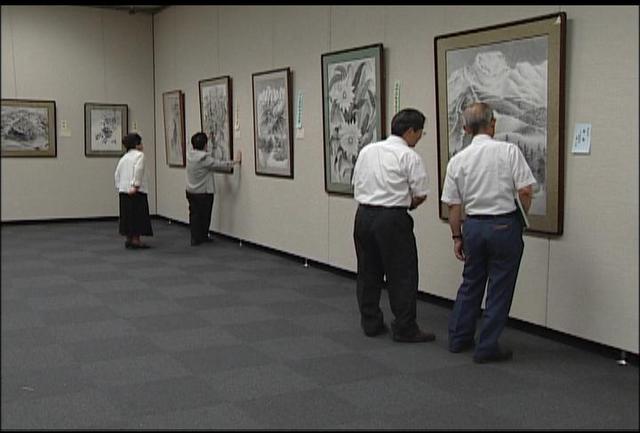

瑞雲墨志会会員展

下平瑞雲水墨画教室に通う生徒でつくる瑞雲墨志会の会員展が23日から、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。

会場には、教室に通う上伊那地区会員の作品81点と、指導者の下平さんの作品23点の合わせて104点が展示されている。

下平さんは、駒ヶ根市出身の85歳。40年ほど前から書道を始め、水墨画も描くようになった。現在は、上伊那地域で9カ所、長野市で3カ所、水墨画教室を開いていて、生徒は約100人いる。

会員展は、水墨画教室に通っている会員同士の交流を図ると同時に、一般の人にも見てもらおうと行っている。

通い始めて4年未満の新人会員や、12年以上のベテラン会員らが、思い思いのテーマを水墨画や水彩画で表現している。

瑞雲墨志会会員展は27日まで。 -

箕輪町の全国カデ・エペ選手権 世界選手権代表選考規準大会に

10月に箕輪町で開かれる、フェンシングの全国カデ・エペ選手権大会が世界選手権出場の選考規準大会となる。

これは、23日に箕輪町の交流センターで開かれたフェンシング全国カデ・エペ選手権大会箕輪町実行委員会で報告された。

カデは選手の年齢が14歳から17歳のことをいい、エペは体のどこかを剣で先に突いた方が勝ちとなるフェンシングの種目。

報告によると、箕輪町で10月に開かれる大会は、来年ヨルダンで開かれる世界選手権の日本代表選考規準のポイント対象大会になるという。

これまで世界選手権への出場は、JOCジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会の結果だけで決められていたが、今回はJOCと箕輪町の2つの大会の合計ポイントで出場選手を決める。

ポイントの配分など詳細は、近く日本フェンシング協会から発表されることになっている。

実行委員会では、「日本代表選考規準の大会となったことで全国から多くの強豪選手が集まり、フェンシングの町・箕輪をPRできる」と話している。

全国カデ・エペ選手権大会は、箕輪町社会体育館で10月16日と17日に開かれる。 -

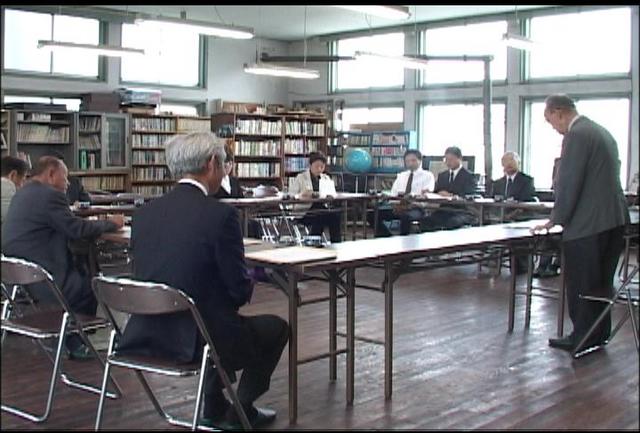

上農定時制振興会総会

上伊那農業高校定時制が本年度をもって閉校となることに伴い、資金援助や生徒の教育支援を行ってきた定時制振興会も本年度で解散となる。

振興会の最後の総会が23日、開かれた。

定時制振興会は、伊那市や南箕輪村、同窓会などで構成され、定時制への資金援助や生徒の教育支援を行っている。

来年3月に解散することから、同日は最後の総会が開かれ、本年度の事業計画と予算が承認された。

本年度は、教材費などのほかに閉校に伴い学校誌を卒業生や教育関係者に配布するための資金10万円を援助していくという。

総会では、来年3月3日に定時制最後の卒業式と閉課程式、5日に同窓会主催の記念式典を行うことが学校から報告された。

上農定時制振興会は、昭和45年に発足した。副会長で南箕輪村の征矢鑑教育長は、「これまで定時制の振興に協力させて頂いて最後の総会の日を迎えた。今年度の卒業生が自分の希望する道に進めるよう最後まで見守りたい」と話していた。 -

ミヤマシロチョウを守ろう

県の天然記念物、ミヤマシロチョウを守っていこうと、伊那市の小学生が22日、入笠山でエサとなるメギの植栽作業を行った。

植樹は、ミヤマシロチョウの幼虫のエサとなるメギを増やしミヤマシロチョウが生息する環境づくりをしようと平成15年から行われている。

同日は高遠小学校と高遠北小学校の4年生、合せて55人が参加し、県自然観察インストラクターの征矢哲雄さんから指導を受けた。

この後、子ども達は、グループに分かれて穴を掘り100本用意されたメギの苗を植えていった。

ミヤマシロチョウは、標高1500メートルから2000メートルの山岳地帯に生息し7月上旬から8月中旬にかけてみられる。 -

西箕輪南部・富県保が麦収穫見学

伊那市の富県保育園と西箕輪南部保育園の園児が22日、麦の収穫を見学した。

22日は、富県保育園と西箕輪南部保育園の年長児42人が、伊那市東春近榛原の麦畑を訪れた。

JAの協力で年間を通して農業体験をしている富県保育園と、お団子作りをきっかけに麦について関心をもった西箕輪南部保育園の園児が、交流を兼ねて大麦の収穫を見学した。

子ども達は、コンバインで次々と刈られていく様子を楽しそうに見ていた。

今回協力したのは富県の麦生産者。子供達は生産者から茎を使ったシャボン玉遊びを教えてもらい、違う保育園の園児どうしでグループを作って遊んだ。

また、去年収穫した麦を使った麦茶もごちそうしてもらった。

富県保育園、西箕輪南部保育園では、麦がどう育ちどんな食べ物になるのか、麦わらで何が作れるのかなどを学び、自分の住んでいる地域を好きになってもらいたいと話していた。 -

伊那市体協 ゴルフチャリティー寄付

伊那市体育協会のゴルフ部は21日、市民体育祭ゴルフ競技のチャリティーで集まった9万6656円を伊那市に寄付した。

21日は、伊那市体育協会ゴルフ部の菅忠男部長ら役員2人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に寄付金を手渡した。

ゴルフ競技は20日、約230人が参加して信州伊那国際ゴルフクラブで行われた。

チャリティーは、6番ショートホールで、ワンオン出来なかった人に500円を募り、9万6656円が集まったという。

菅部長は、「伊那市のために有効に使ってほしい」と話した。

白鳥市長は、「スポーツ振興など全般に使わせていただく」と感謝していた。 -

日本墨絵会作品展

日本墨絵展による作品展が、22日から伊那文化会館で開かれている。

会場には、南信地区からよせられた作品を中心に114点が展示されている。

日本墨絵会では会員のレベル向上のため毎年この作品展を開いている。

最優秀賞となる玉雲賞には飯田市の竹村玉愛さんの作品、凛乎(りんこ)が選ばれている。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内での主な受賞者は、日本墨絵会会長賞に箕輪町の赤羽敞子さん、日本墨絵会大賞に、伊那市の伊藤百合子さんが選ばれている。

日本墨絵会の吉澤玉昌会長は「例年になく大作ぞろい。多くの方に足を運んでいただきたい」と話していた。

この第13回日本墨絵展は、27日(日)まで伊那文化会館で開かれている。 -

田畑半沢でホタル見頃

南箕輪村のホタルの名所として知られる田畑半沢のホタル祭りが始まりたくさんのホタルが光を放っている。

ホタル祭りは、地元有志で集まる「田畑半沢を愛する会」が開いているもので、今年で17回目。

会では、半沢川にホタルを呼び戻そうとエサとなるカワニナの育成や環境整備などを行っている。

会によると、春先から幼虫が多く見られたこともあり、今年は例年以上にホタルが多く舞っているという。

21日夜は、ホタルが一斉に淡い光を放ち、訪れた人たちは、じっとホタルを見つめていた。

田畑半沢のホタル祭りは今月27日まで開かれている。

時間は、午後7時30分から午後9時30分まで。 -

辰野総合病院施設部会初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ、辰野総合病院施設部会の初会合が21日、辰野町役場で開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ、辰野総合病院と、辰野町から8人が出席した。

辰野総合病院施設部会で検討するのは、辰野総合病院の施設整備について。

辰野総合病院は回復期医療に重点をおいた病院として移転新築される。現在125床ある一般病床を新病院では一般60床、回復期対応の病床に40床を転換し、リハビリ訓練施設を充実させる。

部会では、新しい病院にも設置する予定の訪問看護ステーションの広さや人数は、どのくらいの規模にするか検討していく。

また、現在病院に併設している介護老人保健施設福寿苑が、病院の新築にともない単独経営となる為、これまで共有していた給食施設や医師の配置などについても協議する。

部会では他に、新病院の設計が具体化したら住民説明会を開くべき、という意見もあった。

今後、辰野総合病院施設部会では、これらの課題と辰野病院の経営改革プランの見直しも含め、話し合いを進めていく予定。 -

伊駒流現代舞踊発表会

伊駒流舞踊会による伊駒流現代舞踊発表会が20日、伊那文化会館で開かれた。

発表会は日頃の稽古の成果を披露しようと行われたもので、73の演目が披露された。

このうち宗家家元の伊駒寿宜さんは男舞、任侠人生劇場を披露した。

伊駒流舞踊会は寿宜さんが伊那谷独自の流派としてはじめたもので、日本の伝統舞踊を基本に新しい創作舞踊を行っている。

寿宜さんは親の踊る姿を見て育ちその影響で舞踊を志したということで踊りの創作のほか、舞踊芝居も手掛けている。

20日の発表会では伊駒流舞踊会一同による伊駒音頭も披露された。

伊駒流舞踊会では踊りを通して健康づくりや人とのふれあいを広げていきたいと話している。 -

夏至~ササユリ涼しげ

21日は1年で昼の時間が最も長く、夜の時間が最も短い夏至。

21日の伊那地域は時折晴れ間がのぞくものの、厚い雲が空を覆う梅雨らしい一日となった。

南箕輪村沢尻の恩徳寺では、ササユリが見ごろを迎えている。 -

県消防救助技術大会で伊那消防署優勝

伊那消防署は、19日に長野市篠ノ井で開かれた県消防救助技術大会の引揚救助訓練で優勝し、7月に神奈川県で開かれる関東大会への出場が決まった。

引揚救助訓練には、県下9つの消防本部から9チームが出場し、伊那消防署が82.1秒のタイムで7年ぶり2回目の優勝を果たした。

このチームは、7月14日に神奈川県厚木市で開かれる関東大会に県代表として出場する。 -

伊那西小児童がアマランサス学ぶ

伊那市の伊那西小学校の4年生10人が18日、伊那地域アマランサス研究会のメンバーに教わりながら、雑穀「アマランサス」の種をまいた。

4年生は今年、食物がどうやって育つかを学ぼうと、アマランサスの栽培に挑戦することにした。

研究会のメンバーは、「アマランサスは栄養価が高い食べ物。育てるだけでなく、食べて元気になってほしい」と話していた。

アマランサスは約1週間で15センチほどになるということで、子どもたちは今後、間引き作業などを行う。 -

ローズガーデンで花苗の無料配布

バラが見ごろを迎えている伊那市高遠町の「しんわの丘ローズガーデン」で18日、花の苗の無料配布が行われた。

現在、しんわの丘ローズガーデンでは、さまざまなバラが見ごろを迎えている。

それに合わせて、ローズガーデンの駐車場で花の苗の無料配布が行われた。

これは、伊那市振興公社が緑化事業の一環として毎年行っている。

これまでは旧勤労者福祉センターの東側駐車場で行っていたが、見ごろのバラを楽しんでもらおうと、今年は最初の1日をしんわの丘で行うことにした。

訪れた人たちは、バラの花を楽しんだ後、花の苗を受け取っていた。 -

伊那市観光(株)施設利用減少

伊那市観光株式会社が経営する日帰り入浴施設と宿泊施設の平成21年度の利用は、入野谷の日帰り入浴を除いて、すべて前年度より減少したことが分かった。

21日開かれた伊那市議会一般質問で、21年度の利用者の見込み数が示された。

説明によりますと、日帰り入浴では、入野谷の利用者は約1万1千人で、前年度の8千人に比べ140・4%と増加した。

増加理由については、長谷のゼロ磁場を訪れた観光客が利用したのではないかとしている。

日帰り入浴施設は、みはらしの湯、さくらの湯、仙流荘、入野谷、高遠さくらホテルの5つある。

全体では、21年度は約34万4千人で、前年度の35万9千人と比べ95・6%と減少した。

また宿泊施設は、羽広荘、仙流荘、入野谷、高遠さくらホテルの4つあり、宿泊者数は、21年度はおよそ3万3千人で、前年度の3万8千人と比べ88・1%と減少した。

利用者が減少したことを受け白鳥孝市長は、「背景には不況もある。利用が下がっても利益が出る体質をつくり、しっかりやっていきたい」と答えた。 -

市長「合併について対話したい」

伊那市の白鳥孝市長は、6月定例議会終了後に、高遠町地域や長谷地域に出向いて、合併後の伊那市について住民と対話したい考えを21日に示した。

21日の、伊那市議会一般質問で、合併して4年の反省と今後について、議員の質問に答えた。

白鳥市長は、「合併から4年が過ぎたが、順調に進んでいると感じている。新しい地域として進化しているのではないか。高遠町地区、長谷地区に出向いて、住民と、合併後についての意見や、どのように変えていきたいかという夢などについて対話したい」との考えを示した。

住民との対話の時期については、6月定例市議会が閉会した後としている。

また、リニア中央新幹線については、「内陸の公共交通が不便なこの地域が、不便なまま切り捨てられてそれでよいのか。もっと地域で声を発するべきなのではないかと思う。地方と中央の格差を是正すると言っている国は、リニアで姿勢を見せてもらいたい」と述べた。 -

出水期を前に伊那市職員が土のう作り

出水期を前に伊那市役所で21日、職員が土のうの作り方を学んだ。

土のう作りには、市役所や支所の職員、合わせて40人程が参加した。

伊那市では毎年この時期に、土のうの整備と職員の研修を兼ねた講習会を開いている。

伊那消防署警防課の伊藤政史さんが講師を務めた。

市の職員達は、紐がほどけないよう結び方の指導を受けながら、新たな土のうを作ったり、古くなった袋の交換を行っていた。

伊那市では、平成18年に集中豪雨による大規模な土石流の発生があったり、平成20年にも高遠地区で土砂の流出による床下浸水の被害が出るなど、大量の土のうを必要とする災害が起きている。

今回の作業で350個の土のうを製作。土のうは、市役所以外に消防署や各支所でも備蓄されていて、災害の際に役立てられる。 -

トンボの楽園で自然観察会

伊那市富県のトンボの楽園で、20日、自然観察会が開かれた。

観察会は、信州野鳥の会が、楽園一帯の多様な自然を知ってもらおうと企画し、県内各地から、親子連れなど、約20人が参加した。

参加した人達は、トンボなどを見つけると、写真を撮ったり、双眼鏡で観察したりしていた。

諏訪市から孫と参加したある男性は、「ハッチョウトンボを孫に見せたくて参加した。こういった自然は残していってもらいたい」と話していた。 -

芸大生が器楽講習会

伊那市内の中学校や高校の吹奏楽部の部員を対象に、東京芸術大学の学生が演奏指導する講習会が20日、伊那市のいなっせで開かれた。

器楽講習会は、10月に開かれる第24回伊澤修二記念音楽祭の事業の一環として開かれ、東京芸術大学音楽学部の学生30人が講師を務めた。

今年から講習会は、子供たちがより充実した指導を受けられるよう、時間はこれまでの半日から一日になった。

市内の中学や高校に通う生徒約240人が参加し、楽器ごとに分かれ指導を受けた。

このうちチューバ練習では、生徒から「思うような音が出ない」との質問に対し、芸大生は「ピアノなどで正確な音を聞き、イメージする事が大切」とアドバイスしてい

た。

またパーカッションの指導では、「姿勢を大切にして、力でたたくのでは無く、腕全体を使い肩からしならせるようにすると常に安定した音が出るようになる」と話していた。

東京芸術大学と伊那市は、旧高遠町出身の伊澤修二が芸大の初代学長を務めたことが縁で交流がある。 -

箕輪少年野球連盟箕輪大会

上伊那の少年野球チームが参加する、箕輪少年野球連盟箕輪大会が、20日に番場原公園で開かれた。

大会には、箕輪町内の6チームを含め、上伊那全域から全16チームが参加した。

開会式で、箕輪町の守屋スネークスの八幡峻也君は、「最後まであきらめず、優勝目指しプレーする事を誓います」と選手宣誓した。

大会は、2つのブロックに分かれ行われ、トーナメントを戦った。

同日は蒸し熱い一日となったが、試合が始まると、子供達は、一球一球プレーに集中していた。

大会の結果、Aブロックは箕輪町の箕輪中部ヤンキースが、Bブロックは駒ヶ根市の西駒ウィングスが優勝した。 -

アユの成育状況を確認

天竜川漁業協同組合は20日、今月26日のアユの友釣りの解禁を前にアユの成育状況などを確認した。

天竜川漁協では5月から天竜川水系の主な河川に、アユの稚魚を放流してきた。

アユを数匹捕まえ大きさや色つやなどその成育状況を確認した。

とったアユは平均して体長15センチから18センチほど、重さは27グラムから30グラムほどになっていて、成育状況は順調だという。

天竜川漁協では、アユの生育状況は良く、釣果は期待できるが、船形沢の崩落で大雨のたびに三峰川が白く濁ることから、三峰川でどれくらい釣れるかが心配だと話している。

アユの友釣りは今月26日土曜日の午前6時に解禁となる。

ただし高遠ダムより上流の三峰川水系は7月10日からとなっている。

1912/(金)