-

祖父母参観日にお手玉遊び

箕輪町の上古田保育園で17日、祖父母参観があり、お手玉遊びをした。

お手玉遊びは、おじいちゃんおばあちゃんがなじみのあるお手玉で、園児と一緒の時間を過ごしてもらおうと行われた。

年少児と未満児、その祖父母約50人が参加し、伊那谷お手玉の会の亀山ちず子さんから教わった。

お手玉が初めてという園児でも楽しめる遊びや、お年寄りにも楽しめる歌を歌いながらのお手玉遊びが紹介された。

慣れてくると少し難しい技も教わり、園児と祖父母が挑戦していた。 -

上伊那減税財政研究会発足

市町村の減税財政について研究する、上伊那の市町村議員有志による上伊那減税財政研究会が発足した。

19日、伊那市のいなっせで記者会見が開かれた。

上伊那減税財政研究会は、減税財政について勉強し、政策づくりに生かしていこうと、上伊那の市町村議員有志6人が集まり17日に発足した。

会の代表を務めるのは、箕輪町議会議員の寺平秀行議員。

政党や年齢に関係のない超党派の会で、自発的な政策テーマを持った研究会の発足は上伊那で初めてという。

会では、市町村財政の研究と、決算カードを利用した財政分析に取り組む。

活動年度は1月から12月で、月1回の勉強会や先進地視察、関心のある住民も参加できる研修合宿、年度末に研究発表会を予定している。

今後は、上伊那の市町村議員に参加を呼び掛け、7月8日には議員や住民を対象に研究会の説明会を伊那市のいなっせで開くという。 -

新講座「ふるさと再発見講座」開講

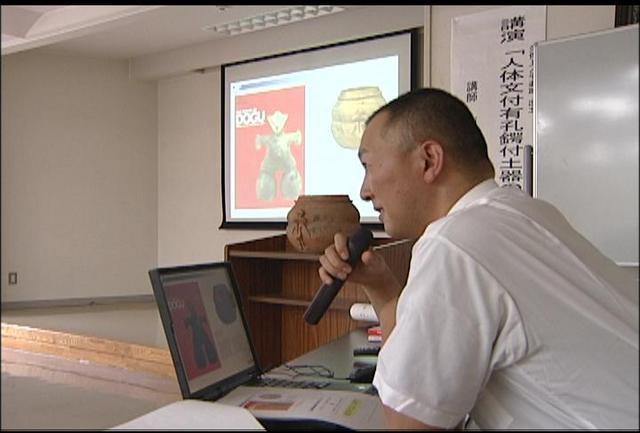

南箕輪公民館主催の新しい講座、ふるさと再発見講座が19日、村民センターで開かれ、久保から出土し、全国的に注目を集めている「人体文付有孔鍔付土器」の謎に迫った。

講座は、村に残る歴史や文化を学び、村の素晴らしさを確認するとともに、村民同士のつながりを深めてもらおうと始まった。

会場には地域住民ら約30人が集まり、村教育委員会の学芸員、友松瑞豊さんの説明に耳を傾けた。

講座の初回は、昨年9月からイギリスで開かれた土偶展にも出展された、村の文化財「人体文付有孔鍔付土器」について学んだ。

この土器は、約4千5百年前の縄文時代中期頃のものと推測され、平成7年に久保地区から出土した。

友松さんによると、この土器の用途については2つの説、「酒造器説」と「太鼓説」が立てられているという。

また、人体文の付いた鍔付土器の出土は珍しく、希少価値が高いという。

ある参加者は「今回詳しい説明を聞いたことで改めてそのすごさを感じた。この土器は村の誇り」と話していた。 -

宮ノ花八幡社で幟建て実演

伊那市富県の宮ノ花八幡社の氏子総代会は19日、大きな幟を少ない人数で安全に建てることができる「幟建て補竿」の実演を現地で行った。

実演には、地元の氏子や祭事の係、他地域などから30人程が参加した。

「幟建て補竿」は、昨年幟を建てる際、車で引っ張っていたロープが切れ、幟が倒れたということがあり、より安全な方法として伊那市富県の織井常和さんが考案した。

補竿は、長さ4メートル、12センチ角の柱で、先端部分にロープを通す溝と90度に開けられた2カ所の穴がある。

この柱を幟を立てる石柱にくくり付け、ロープを結んだ幟を下から起こしながら、ロープの反対側を幟が起きた分だけ引いていくという仕組みになっている。

この「幟建て補竿」は、秋に行われる宮ノ花八幡社の例大祭で使用するという。 -

みのわ芸術祭 10周年

箕輪町内の文化団体が日頃の活動成果を発表する「みのわ芸術祭」が19日、箕輪町文化センターで開かれた。

みのわ芸術祭は、箕輪町内の文化団体でつくる、みのわ芸術文化協会が開いていて、今年で10周年を迎えた。

節目の今年は、上伊那の郷土芸能鑑賞が行われた。

披露されたのは、地元箕輪町をはじめ伊那市や駒ヶ根市の伝統芸能合わせて5つ。

このうち、箕輪町無形文化財に指定されている、箕輪南宮神社例大祭で奉納される「お鹿行列」は、今回初めて神社以外の舞台で披露された。

お鹿行列は450年続く雨乞いの神事。

今年の例大祭で奉納を担当する福与地区の総代と氏子41人が、厳かな雰囲気の中、伝統行事の様子を再現していた。

このほか芸術祭では、絵画や陶芸などの作品も展示された。

作品展示は20日まで。 -

ローズガーデンで結婚式

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで見頃になったバラに囲まれての人前結婚式が18日行なわれた。

式を挙げたのは、竹下俊夫さん、裕子さん夫妻。

東京出身の新郎の俊夫さんが、社会人となり初めての赴任先となった伊那市で高遠在住の新婦裕子さんと知り合い今年3月に入籍した。

俊夫さんの新しい赴任先は和歌山市で、4月の転勤に伴う引越しなどがひと段落し、式を挙げたいと思っていたところ、さくらホテルの募集を知り応募。裕子さんの地元、高遠での挙式が実現した。

高遠さくらホテルが、企画しているローズガーデンウェディングで挙式したカップルは、今回で3組目です。

竹下さん夫妻は、見頃となったバラの中、親族や見物客に見守られながら、永遠の愛を誓っていた。 -

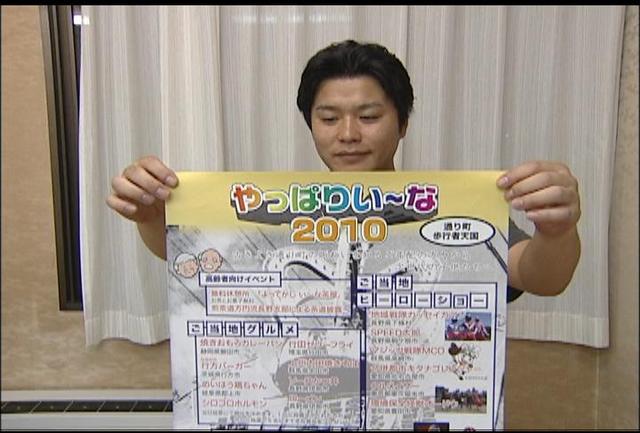

「やっぱりい~な2010」26日に開催

伊那商工会議所青年部は、古き良き通り町の賑わいを再現しようという初のイベント「やっぱりい縲怩ネ2010」を今月26日に開催する。

26日土曜日は、いなっせ南からセントラルパークまでを歩行者天国にして、伊那のローメンやソースカツ丼、シロコロホルモンなどご当地グルメが味わえる屋台が出たり、ご当地ヒーローショーが行われる。

比較的イベントが少ない6月に計画した。

青年部では、通り町の賑わいを知っているお年寄りにも訪れてもらおうと、無料休憩所や煎茶のお手前が披露される高齢者向けのイベントも計画していて、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層に来てもらいたいと呼びかけている。 -

ドロカップ チーム募集始まる

伊那商工会議所青年部は、18日からどろんこサッカー全国大会どろカップの参加チームの募集を始めた。

今年のどろカップは伊那市東春近の休耕田で8月28日に行われる。

募集するのは、得点を競う18歳以上のガチンコリーグ24チームと仮装してプレイするエンジョイリーグ16チームで、今年は会場の安全が確認されたことなどから年齢制限を18歳から10歳まで引き下げた。

申し込みは、7月20日まで。

今年は忍者気分で自作のみずぐもでどれだけ泥の中を歩けるかを競うみずぐもコンテストも計画されていて、青年部では、サッカーをしない人もチャレンジして欲しいと多くの参加を呼びかけている。

参加費は、無料だが、事前の申し込みが必要。

忍者の水蜘蛛の術にイメージが近いかなどで審査され、賞金も用意されている。

どろカップなどに関するお問い合わせ先は、伊那商工会議所 電話72-7000。 -

辻井さん宅 19日からオープンガーデン

南箕輪村南原在住の一級建築士、辻井俊恵さんは、事務所と自宅周辺の庭を一般に開放するオープンガーデンを19日、20日に開催する。

辻井さんは、「庭にも住む」をコンセプトに庭づくりをしていて、自宅と事務所・ビダフェリース周辺には、200本以上のバラをメインとした立体的なガーデンが広がっている。

去年、150坪の土地を購入し、総面積は、430坪と6年目にしてさらにグレードアップした。

オープンガーデンは、年々定着してきていて、去年は、2日間で2,000人を超える人が訪れたという。

オープンガーデンは、19日20日の2日間で、庭でとれたハーブティーと手づくりのクッキーも楽しめる。

場所は、南箕輪村の南原保育園南側の住宅地の一角にある。 -

箕輪健康グリーンツーリズム低調

箕輪町が今年度観光・農業の目玉事業の一つとして取り組んでいる健康グリーンツーリズムですが、応募状況は、芳しくない。

18日役場で開かれた町議会全員協議会で応募状況が報告された。

7月から11月にかけて、1泊2日で運動と農業体験をする全5回の健康ツアーは、1月下旬から募集を始めているが、40人の定員に対して、2人となっている。

町では、5回のセットをくずして1回ごとの募集に切り替え、9月に7人、11月の前半に12人を受付けた。

一方、オーナーとなって農業を体験する農村体験では、梨とりんごは、ほぼ定員に達していますが、田んぼオーナーとそばオーナーは、定員に達していない。

田んぼオーナーは、15口の定員に対して3口、そばは、60口の定員に対して8口。

町では、田んぼオーナーで1口2万5,000円と設定されている料金の見直しを含め、戦略の練り直しが必要と話している。 -

みはらしの湯来館者300万人達成

伊那市の日帰り温泉施設「みはらしの湯」では、開館から訪れた人の数が300万人となり、18日、記念セレモニーが行われた。

午前10時半ころ、300万人目の入浴客がみはらしの湯を訪れ、記念セレモニーが行われた。

300万人目となったのは駒ヶ根市から訪れた小田原ゆり子さん。

小田原さんは、友人と一緒にみはらしの湯を訪れた。

北原 幹人支配人は、「今後も皆様に来ていただけるよう、サービスを工夫するなどしていきたい」と話していた。

みはらしの湯は平成9年の10月にオープン、開館から12年8カ月で、来館者数300万人となった。 -

県税決算見込み2年連続の減収

平成21年度の上伊那地方事務所管内における県税決算見込額が、景気低迷の影響を受け2年連続の減収となることが分かった。

上伊那地方事務所の発表によると、県税の収入額は約99億8千万円で、前年度に比べ約36億9千万円、率にして27%減少し、2年連続の減収となった。

減収は景気の低迷が影響していて、すべての税目で減収となった。

特に大幅に減少したのは、法人県民税と法人事業税。

法人県民税は約4億2800万円で、前年度より約3億8400万円の減、法人事業税は約16億4700万円で、前年度より約27億9800万円の減となっている。 -

大芝高原まつりポスター等選考会

8月21日に開催される、第25回大芝高原まつりのポスターなどの図案が、17日夜に決まった。

選考対象となる作品は、南箕輪中の美術部から43点が寄せられ、ポスターには、構図の良さや和紙を使って日本のまつりの雰囲気を表現していることなどから、3年の永井あかりさんの作品が選ばれた。

永井さんは去年に引き続き2年連続でポスターの図案に選ばれた。

うちわには、色紙を使って色彩豊かに、祭りを楽しむ村のマスコットまっくんを表現したとして、3年の一谷夢奈さんの作品が選ばれた。

またパンフレットには、背景に描かれたフィルムに写真を使うなど、工夫して表現しているとして、3年の宮本瑶子さんの作品が選ばれた。

ポスターは7月下旬に完成し、村内外の公共施設などに貼られる予定で、うちわとパンフレットは南箕輪村の8月の広報紙と一緒に村内各戸に配布されることになっている。 -

箕輪町の下平さん統計功労知事表彰

統計調査に長年携わってきた箕輪町の下平安則さんがこのほど、統計功労者として村井仁長野県知事の表彰を受けた。

15日、下平さんが箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に受賞を報告した。

下平さんは現在78歳。昭和45年、38歳の時に町の依頼で統計調査を行ったことをきっかけに40年間、国勢調査などのさまざまな統計調査をしてきた。

今回、統計功労者として表彰を受けたのは、上伊那では下平さんだけ。

平沢町長は、「箕輪の元気な高齢者の模範として、これからも頑張ってください」と話していた。 -

道路クリーン作戦

長野県建設業協会伊那支部などは15日、県や市町村が管理している道路のゴミを拾う道路クリーン作戦をした。

道路クリーン作戦は、長野県建設業協会伊那支部が地域貢献の一環として昭和56年から毎年行っている。

この日は建設業関連団体などの約400人が参加し道路に落ちている空き缶やタバコの吸い殻などを拾っていた。

清掃した道路は上伊那管内の国道や県道など42路線、総延長約291キロで、参加者は袋を手に路肩を歩きながら作業にあたった。

伊那建設事務所によると、今回の清掃活動で空き缶56袋、ビン18袋、可燃ゴミ103袋、不燃ごみ168袋のゴミが回収されたという。 -

伊那市の春日さん宅 和風庭園のバラ見ごろ

伊那市西春近に暮らす、アルプスバラ会代表の春日千定さん宅のバラが見ごろを迎えている。

春日さんは、バラの育て方などを学ぶローズガーデン・スクールを開いていて、敷地内にスクールのための建物「薔薇空間」がある。

春日さんは、「和風庭園に似合うバラ」をテーマにしていて、庭には、松などの木々や庭石などの中にさまざまなバラが植えられている。

バラの木は敷地内のほか畑にもあり、今が盛りのもののほか、これから開花し楽しめる種類もあるという。 -

伊那市民プール オープン前にプール清掃

7月3日のオープンを前に伊那市民プールで17日、プール清掃が行われた。

真夏を思わせる晴天の中、市のスポーツ振興課の職員らがプール清掃をした。

オフシーズンでたまった泥や落ち葉を、デッキブラシやスポンジを使って取り除いていった。

市の職員によると、施設内にあるプールやスライダーなど全てをきれいにするには5日間かかるという。

昨年の市民プールの利用者数は、天候不順などの影響で例年より5千人ほど少ない約1万5千人だった。

市では、「夏らしい日が続いて、多くのお客さんに利用してもらいたい」と話していた。

伊那市民プールのオープンは7月3日で、初日は無料開放される。今シーズンの営業は8月29日までの予定。 -

海外の研修員が農村女性の活動視察

農村での女性の活動を学ぶため、海外からの研修員が16日、伊那市のみはらしファームを訪れた。

訪れたのは、アフガニスタンやインド、ナイジェリア、イエメンなどの研修員7人。

研修員は、農村女性の支援を担当している国や地方公共団体の職員で、農村での女性による食文化の伝承や起業活動を学ぶために日本を訪れている。

この日は、地元産の米を使っておやきや五平もちを作り販売している西箕輪米加工グループが活動を紹介した。

溝上かつ子会長は、グループの歴史や生産品を紹介し、地元の郷土食を伝えたくて会を結成したこと、最初は公民館での小さな活動から始まったこと、現在は米の粉をつかったケーキなどさまざまな加工品を作っていることなどを説明した。

一行は、18日までまで長野県の施設を見学することになっている。 -

竜西保育園児せせらぎ水路で水遊び

真夏日となった17日、伊那市の竜西保育園の園児が、市役所南側のせせらぎ水路で水遊びを楽しんだ。

同日の伊那地域は日中の最高気温が30・6度まで上がり、今年最高となった。

ショウブの花が見頃を迎えたせせらぎ水路には、竜西保育園の年長園児40人ほどが訪れた。

子どもたちは歓声をあげて、冷たい水の感触を楽しんでいた。

竜西保育園では、毎年この時期、年長児がせせらぎ水路に訪れて、花と水遊びを楽しんでいる。

子どもたちは水路で、虫を探したり水車で遊んだりしていた。

せせらぎ水路にはおよそ2千株のショウブが植えられていて、7月上旬頃まで楽しめるという。 -

西春近南小でプール開き

伊那市の西春近南小学校で17日、プール開きが行われた。

全校児童151人がプールの回りに集まり、プール開きの式があった。

同日は式のみで、実際にプールには入らなかった。

式では、各学年の代表が今年の目標を発表した。

竹内実校長は、天気が悪いときも一生懸命授業に取り組む、水の中で練習することも遊ぶこともがんばる、事故の無いように安全に注意するという3つの約束を守るよう、子どもたちに呼びかけていた。

最後に子どもたちが、プールに向かってシーズン中の無事をお願いした。

西春近南小学校では、天候などを見ながら来週から水泳の授業を行う予定。 -

がん患者を医療用かつらでサポート

伊那市西町のヘアーサロンオオネダでは、抗がん剤治療による脱毛に悩む患者を、医療用かつらでサポートする取り組みを行っている。

医療用かつらを取り扱っているヘアーサロンオオネダの大根田裕一さんは、脱毛に悩むがん患者をかつらを通してサポートしているNPO法人日本ヘアエピテーゼ協会に、県内で唯一参加している。

エピテーゼとは、義足や義手など体の表面に取り付ける医療器具のこと。

大根田さんが、東京や神奈川で理容や美容について勉強していたころ、一緒に勉強していた女性が乳がんにかかり治療による脱毛に悩んでいたことから、仲間達により活動が始まり2006年にこのNPOが発足した。

一般的なかつらは、伸縮性がなく、ネットをかぶった後にマジックテープやピンで固定するため、地肌への負担が多く、夏は蒸れて暑くなる。

一方、医療用かつらは、伸縮性があり頭にフィットする。また人工皮膚が付けられていて、見た目にもかつらであることが分かりにくくなっている。

おしゃれを目的とするかつらと違い、治療を行う前と同じようなスタイルにカットし、脱毛前の状態を再現することを目的としている。

大根田さんは、「がん患者の皆さんに独りじゃないんですよということを伝えたい。かつらを通してサポートしていきたい」と話す。

ヘアーサロンオオネダでは、患者の治療が終わり髪が伸び、普段の生活にもどるまでの後押しをしていきたいとしている。 -

しんわの丘ローズガーデン見頃

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンのバラが見ごろを迎えている。

ローズガーデンでは現在、80種類のバラが見頃を迎えている。

16日は多くの観光客が訪れ花を写真に納めたりしていた。

バラは6月いっぱい楽しめそうだ。 -

出張子育て支援センター

親と子が楽しく遊び、ふれあいを深める子育て支援センターの出張所が15日、伊那市西箕輪公民館で開かれ、15組の親子が訪れた。

現在伊那市内には4カ所、子育て支援センターがあるが、センターから遠い西箕輪地区と西春近地区の親が来やすいようにと、市が本年度から2つの地区で月に2回程度、出張子育て支援センターを始めた。

この日は、西箕輪公民館に子ども達が遊べるように沢山のおもちゃが並べられた。

その後、センターの職員の指導で、親子で楽しめる体操や、家でもできる簡単な手遊びなどが行われた。

伊那市では、「これまで利用したことのない親子にも気軽に利用してほしい」と話していた。 -

伊那弥生高マンドリン 全日本フェス出場へ

伊那弥生ケ丘高校器楽クラブは、7月に開かれる全国ギターマンドリンフェスティバルに向け練習に熱が入っている。

同校器楽クラブは、長野県のギターマンドリンフェスティバルで入賞し、全国フェスティバル出場を決めた。

フェスティバルは全日本高校ギターマンドリン音楽振興会が開いていて今年で40回目となる。

マンドリンのほか、ギターやコントラバスによる演奏技術を競うもので、伊那弥生ヶ丘高校は平成2年から毎年出場しているという。

過去、全国でも優秀賞を受賞したことがあるということで、生徒らは今回も上位入賞を目指し練習に励んでいる。

全国フェスティバルは7月24、25日に大阪で開かれる。 -

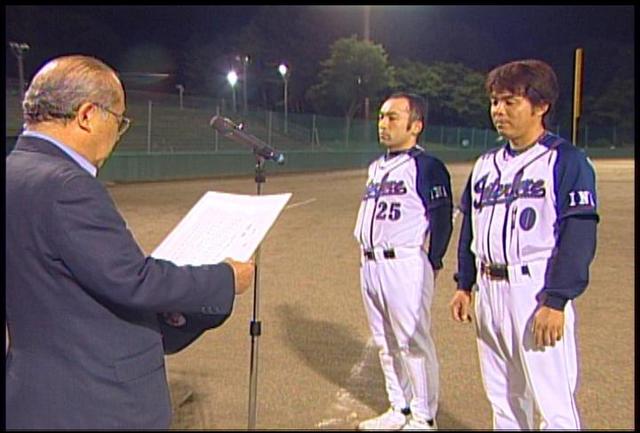

インターフェア3年ぶり優勝

伊那ナイターソフトボール春季トーナメントの決勝戦が14日行われ、インターフェアが3年ぶりの優勝を果たした。

伊那ナイター春季トーナメント戦は4月に開幕し、14チームが熱戦を繰り広げてきた。

決勝は、青色のユニフォーム「ラッキーズ」対白色のユニフォーム「インターフェア」が戦った。

2回の裏、インターフェアの攻撃。7番の網野さんが内野安打で出塁。続く平沢さんもヒットで1塁2塁とする。

2アウトで打順はトップバッターの酒井さん。酒井さんの打球は右中間に落ち、3ベースヒットで2点を先制する。

一方、ラッキーズ打線もランナーを出すが得点には結びつかず、インターフェアのピッチャー松永さんの好投で、インターフェアが2対0で3年ぶりの優勝を果たした。 -

県児童福祉施設大会開催

児童養護施設が果たすべき役割や機能について意見発表する長野県児童福祉施設大会が16日、伊那市の県伊那文化会館で開かれた。県内の施設で働く職員ら約650人が集まった。

大会では財団法人長野県児童福祉施設連盟の山岡基志会長が、県内の施設の課題や果たすべき役割などについて話をした。

山岡会長は、「児童養護施設では、少ない職員で多くの子どもをみていることが、施設内でのさまざまな問題を引き起こしている。子どもたちの権利を守る最後の砦として現状を県や国に訴えていかなければならない」と話していた。

大会ではほかに伊那市の児童養護施設たかずやの里の主任保育士、小木曽法さんが意見発表した。

小木曽さんは「親の愛情を得られない子どもは強い孤独感を持っている。近くにいる大人が逃げずに向き合い、一緒に悩み、葛藤することで少しづつ先が見えてくるはず」と話していた。 -

ごみ処理方式検討の専門委設置

上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会は、新しいごみ中間処理施設の処理方式について検討する下部組織として専門委員会の設置を計画している。

16日、伊那市のいなっせで任期満了に伴う再任を含めた新しい委員による第1回の委員会が開かれた。

委員となったのは各市町村の衛生自治会代表ら23人で、委員長には伊那市の小澤陽一さんが再任された。

同日は上伊那広域連合から委員会の下部組織となる専門委員会の設置など今後のスケジュールが示された。

専門委員会は9月に設置予定で、外部からの専門家を含め、新しいごみ中間処理施設の処理方式や施設の配置、構造など整備に必要な事柄について検討していく。

委員会ではほかに新しいごみ中間処理施設から出た灰について、セメント原料など再資源化についても検討する。

小澤委員長は施設の処理方式について、委員会として方向性をつけていきたい竏窒ニ話している。 -

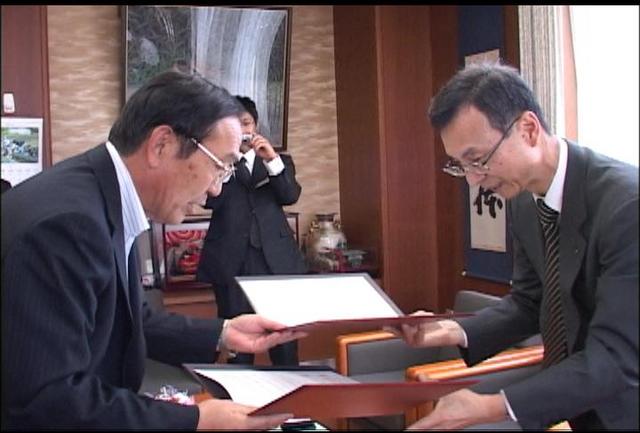

南箕輪村とコメリ 災害協定締結

南箕輪村は16日、ホームセンターのコメリと災害協定を結んだ。

協定を結んだのは、今月11日に大泉にオープンしたコメリハードアンドグリーン南箕輪店。

南箕輪村役場にコメリ災害対策センターの杉田和夫理事らが訪れ唐木一直村長と協定書を取り交わした。

災害協定は、地震などの災害時に、村が住民に配布するための災害復旧品や日用品などの物資を店が優先的に村に供給するというもの。

唐木村長は「災害はいつ起きるか分らない。村は、企業との協定や災害に対する組織作りを進めているので、協定を結べて心強い」と感謝の気持ちを述べた。

コメリは、平成16年に中越地震で被災したことをきっかけに平成17年に災害対策センターを設立。自治体などと連携して、災害時の物資供給が円滑に行えるよう活動を進めてきた。

今回の協定で、村が結んだ民間団体等との応援協定は13となった。 -

青年海外協力隊 伊那市の大村さんタンザニアへ

伊那市美原の大村雄一郎さんは、来月から2年間、青年海外協力隊員として中央アフリカの国タンザニアに派遣される。

16日、大村さんが伊那市役所を訪れ、酒井茂副市長に出発のあいさつをした。

大村さんは、伊那市美原出身の31歳。

11年間伊那市内の自動車販売会社で自動車整備士として積んできた経験を別の場所で試してみたいと、青年海外協力隊での活動を希望した。

派遣先のタンザニアでは、職業訓練校で車の電子制御システムに関する技術指導やメンテナンスプログラムの提案などを行う。

大村さんは、来週日本を出発し、2年後の6月に帰国する予定。 -

伊那フィルシンボルマーク決定

今年で創立25周年を迎える伊那フィルハーモニー交響楽団のシンボルマークが決定した。

採用されたのは、京都府に住む居関孝男さんの作品。

居関さんによると、シンボルマークはオーケストラの音の広がりのほか、南アルプスや中央アルプス、また天竜川の流れる様子を表しているという。

伊那フィルハーモニー交響楽団は、創立25周年を記念して4月から2カ月間、デザインの募集をしていた。

応募は県内外から27点あり、団員68人の投票により決定した。

伊那フィルハーモニー交響楽団の北澤理光団長は、「伊那が的確に表現されていて、市民オーケストラにとてもふさわしいと思う」と話していた。

このシンボルマークは、発足した年の「1985」をいれて、定期演奏会のポスターや冊子などで使用していくという。

1812/(木)