-

三峰川上流域事業連絡会設立

伊那市長谷の三峰川上流域で行われている防災関連事業を円滑に進めるため、関係機関が情報を交換し連携を図ろうと、三峰川上流域事業連絡会が12日、設立された。

三峰川上流域事業連絡会は、伊那市が呼びかけたもので、市役所で設立会議が開かれた。

三峰川上流域で砂防や治山事業などを行っている天竜川上流河川事務所や南信森林管理署、上伊那地方事務所などの国や県と、伊那市のあわせて7つの機関で組織されている。

この連絡会は、防災事業の情報を交換し、連携を図ることが目的。

連絡会委員長の白鳥孝伊那市長は、「三峰川上流は地層がもろい。関係機関の情報をいただき、安心して暮らせるようにしていきたい。さらに、ジオパークなど利活用についても検討を進めたい」とあいさつした。

会議では、各機関から今年度の事業や鳥獣被害などの情報提供が行われ、白鳥市長が、今後の課題としてニホンジカの被害対策や、崩壊した船形沢の対策、南アルプスジオパークの事業展開などを挙げた。

今後は、各機関の情報を基に連携のテーマを探っていきたいとしている。

具体的な検討は、今回設立された委員会に設けられている幹事会で行うという。 -

東ティモールの高校生と高遠中生徒が交流

2002年にインドネシアから独立した東ティモールの高校生が12日、伊那市の高遠中学校を訪れ、生徒達と交流した。

高遠中を訪れたのは、東ティモールの高校生12人。

今回の交流会は、高遠町出身で東ティモール特命全権大使の北原巖男さんの縁で実現した。

歓迎セレモニーで、高遠中の望月弘樹君は、東ティモールの言葉であいさつした。

東ティモールのクレメンティーナさんは「今日は楽しい時間を過ごしましょう」とあいさつした。

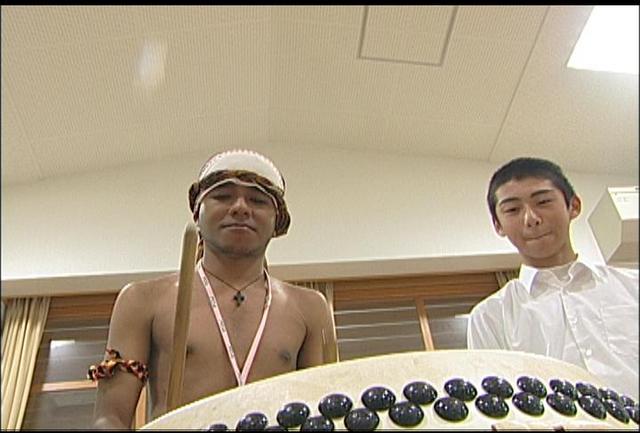

この後、高遠中の生徒が太鼓の演奏を披露し、東ティモールの高校生も一緒に太鼓の演奏を楽しんでいた。

最初は慣れない手つきだったが、時間が経つにつれ、リズムよくバチをたたいていた。

東ティモールの高校生一行は、6日から来日していて、高遠や白馬村、東京に滞在し、15日に帰国する予定。

高遠中学校では今後、日本大使館を通じて、手紙のやり取りなどを行い、交流を続けていきたいとしている。 -

森林づくり推進支援金事業決定

本年度、森林税を活用して実施する「森林づくり推進支援金」の上伊那地域分の事業が決定した。

上伊那地域で本年度、森林づくり推進支援金事業に決定したのは13件、約1350万円。

このうち伊那市では、ますみヶ丘平地林に間伐材を利用し東屋の建設に140万円。同じく、ますみヶ丘平地林を環境学習の場として整備する事業に210万円。

箕輪町では、林道の補修事業に90万円。また、町が森林整備に対し独自にかさ上げ補助等をする事業に70万円。

南箕輪村では、大芝高原を松くい虫から守るための事業に90万円となっている。 -

上伊那ミニバス交歓大会

上伊那のミニバスケットボールチームが交流を深める大会が11日、箕輪町の藤が丘体育館などで行わた。

この上伊那ミニバスケットボール交歓大会は、毎年この時期に開かれていて今年で16回目。

上伊那5市町村から男子11チーム、女子15チームが参加した。

試合は、交流を目的とするもので、それぞれが2試合を行った。

上伊那ミニバスケットボール連盟によると、上伊那の女子チームは、県内でも上位のレベルにあるということで、今年も良い戦績を残せるのではないかとしている。

連盟の春日明男理事長は、「夏場のこれからをどう乗り切るかで、秋からの大会で結果を残せるかどうかにつながってくる。夏を戦い抜く体力をつけてほしい」と話していた。 -

農林振興会教育研究等助成金贈呈

若手研究者や留学生などを支援する財団法人「信州農林科学振興会」の教育研究等助成金の贈呈式が10日、南箕輪村の信州大学農学部で行われた。

農学部の助教ら5人に研究助成金が、留学生3人に教育助成金が贈呈された。

信州農林科学振興会は、農学部のOBで組織していて、優れた学生や将来性のある研究者に助成金を贈呈している。

資金面では、伊那中央ロータリークラブや駒ヶ根ロータリークラブ、塚田理研工業株式会社が協力している。

助成金受領者を代表して、農学部の卒業生で現在名古屋大学の研究員となっている渥美優介さんが、「独創的な研究ができるよう、今後も一層精進していきたい」と話した。

振興会の有馬博会長は、「これを機会に、勉学や研究に努力し、支援してくれた人の思いに応えてほしい」と話した。 -

ぎおん祭り歩行者天国

伊那市の商店街の活性化イベントぎおん祭り歩行者天国が11日行われ、家族づれなどで賑わった。

これは、地元商店街で作る伊那市商店街活性化イベント委員会が開いたもので、11日はいなっせから八幡町までの商店街が歩行者天国となった。

いなっせ北側の多目的広場にはローメン等のブースが設けられ賑わっていた。

このイベントに合わせて子供たちが商店街をかけぬける第15回ちびっこ駅伝大会が行われた。

通り町にはぞくぞくと園児が集まり、チーム毎おそろいのゼッケンをつけてスタートの瞬間を待った。

今年は、市内の保育園や幼稚園から 55チーム514人が参加した。

コースの通り町いなっせ前から八幡町までの約500メートルを1区間60メートルをつないだ。

子ども達は沿道のお父さんやお母さんの声援を受けながら懸命に走りぬけていた。 -

信濃GSが富山に逆転勝利

BCリーグ公式戦、信濃グランセローズ対富山サンダーバーズの一戦が伊那市で行われ、信濃は7回3点を挙げるなどして4対1で逆転勝利した。

11日は雨の降るあいにくの天候となったが、伊那市の伊那県営野球場には多くのファンが訪れていた。

11日の試合前には伊那市をPRするイベントが企画され、選手に交じり、伊那市のイメージキャラクター・イーナちゃんが観客を出迎えていた。

試合は、5回の表に富山が、2アウト1・2塁からセンター前ヒットで1点を先制した。

しかし、信濃は、6回の裏に同点に追いつくと、7回の裏には竜太郎の2ランホームランなどで3点を挙げ、4対1で逆転勝利した。

信濃は、後期日程に入り、4勝1分けで、上信越地区首位となっている。 -

みのわ町スイミングプールオープン

箕輪町の「みのわ町スイミングプール」が10日、オープンし、初日のこの日は無料開放された。

梅雨の晴れ間が広がり、暑い一日となった同日は、親子連れなどがプールを訪れ、水の感触を楽しんでいた。

学校が夏休みに入る29日までは、土日祝日のみ営業する。

プールは29日から最終日の8月17日までは毎日営業する。

時間は午前9時から午後5時、料金は大人200円、高校生150円、小中学生100円。

無料開放は11日も行われる。 -

おいし伊那食育応援団出前講座

伊那市の西春近北保育園で9日、おいし伊那食育応援団による出前講座が開かれた。

「おいし伊那食育応援団」は歯科医師や栄養士、生産者などでつくられていて、子ども達に食の大切さを教える活動を行っている。

講座は、子ども達にバランス良く食べる事の大切さや野菜への知識、興味を持たせようと開かれた。

9日は応援団6人と市の職員2人が訪れ、食べる時のマナーや野菜に含まれる栄養の話をした。

「おいし伊那食育応援団」の鈴木弘也(すずきみつや)団長は、「子ども達に料理を作る人や生産者へ感謝の気持ちを持ってもらえたらうれしい」と話していた。

西春近北保育園では園内でジャガイモやキュウリなどを育てていて、8月上旬に春富中学校の生徒と一緒にジャガイモ掘りを行う予定。 -

さんまの初物がお目見え

秋の味覚、サンマが、伊那市西春近の丸水長野県水伊那卸売市場に早くもお目見えした。

初物が入荷した10日は、飲食店や小売店の店主らが、サンマの値段や大きさを確認していた。

並んだサンマは、北海道北東部の千島列島付近で8日に水揚げされた。

7月8日が日本近海でのサンマ漁の解禁日となっていて、丸水長野県水では毎年7月10日に初物が並ぶ。

今年は解禁日の漁獲量が少なかったため、初物は例年より2、3割高い550円から650円ほどで取引されていた。

サンマ漁は、サンマの脂ののりが最も良くなる8月中旬がピークとなる。

ピークには漁獲量も安定する見込みで、8月下旬から9月上旬には安くて美味しいサンマを味わうことができそうだ。 -

上牧区2分の1成人式

子ども達の10歳の節目を祝う「2分の1成人式」が10日、伊那市の上牧研修センターで行われた。

伊那北小学校に通う上牧地区の4年生10人とその保護者が参加して節目の歳を祝った。

2分の1成人式は学校単位で行っているところが多い中、上牧では育成会が、子ども達に地区での思い出を残してもらい、愛着をもってもらおうと毎年行っている。

式の中では、子ども達が将来の夢や、未来の自分への手紙を発表した。

子ども達は「理科の先生になりたい」「ネイルアーティストになりたい」など夢を発表していた。

また、思い出の品や手紙を詰めたタイムカプセルを、上牧八幡宮の境内に埋めた。

育成会の北原政彦会長は「地区での行事が減り、思い出づくりの機会も少ない。自分たちの育った場所でさまざまな体験をして、良い思い出を作ってもらいたい」と話していた。

タイムカプセルは10年後、子ども達が20歳になった時に開けることになっている。 -

伊那工場事業場防犯協会総会

伊那警察署管内の事業所でつくる伊那工場事業場防犯協会の総会が7日、伊那市内で開かれ、本年度の事業計画が承認された。

伊那工場事業場防犯協会は147の事業所が参加している。総会には、役員約30人が出席した。

本年度のスローガンは、「企業パワーで目指そう犯罪ゼロの街」に決まった。

重点事業は、子ども・女性・高齢者の保護対策の推進と支援、自主防犯活動のさらなる推進など。

このうち自主防犯活動では、各事業所で勉強会などを開いて社員の防犯意識の高揚を図るほか、車上ねらい警戒看板の掲示、事業所内外の巡回強化などに取り組むという。

防犯協会会長の伊那食品工業会長塚越寛さんは、「治安がいいことは大変重要。防犯対策に一層力を入れていただき、いい地域にしていきたい」と話していた。 -

伊那西高校文化祭「西高祭」一般公開

伊那市の伊那西高校の文化祭「西高祭」が10日から始まった。初日は、一般にも公開された。

校舎の外には食べ物の屋台が並び、賑わいを見せていた。

校舎の中では、クラスやクラブごとに準備してきた催しや展示が行われた。

そのうち茶華道クラブは、日頃のクラブで練習しているお点前を披露し、訪れた人に抹茶を振舞った。

また展示では、3年2組が教室の壁一面を使ったモザイク画に挑戦したほか、2年1組は折り鶴で床一面にアニメキャラクターのイラストを描くなど、さまざまな大作が並んだ。

西高祭の一般公開は11日までで、11日はバレーボールや弓道の招待試合も行われる予定。時間は午前9時半から午後3時まで。 -

箕輪町で読育フェスティバル

箕輪町のひと味ちがう子ども育成事業の一つ「読育」について考える読育フェスティバルが10日、箕輪町文化センターで開かれた。会場には約500人が集まり、読育について考えた。

読育とは、読書や読み聞かせを推進して、子ども達の豊かな心とコミュニケーション能力を育成しようという取組み。

フェスティバルでは町内で行われている読育の事例発表や基調講演などが行われた。

箕輪中部小学校の図書館司書、原佐織さんは、子どもと本をつなぐために大切にしていることとして、読み聞かせ、読み語り、図書館だよりの発行を挙げ「地味な活動だが、子どもが適した本に出会うための手助けになる大切な活動」と説明していた。

また基調講演では、ノンフィクション作家の柳田邦男さんが「子どもの心の発達、大人の再生」と題して、絵本の意義について話した。

柳田さんは読み聞かせの良さについて「同時にスキンシップがとれるし、親が読むことでリアリティのある体験になり、子どもの感情や感性が育つ」と説明していた。

柳田さんは「子どもにとって読み聞かせの体験は人格の形成にもつながる大切なもの。小さいうちに多くの絵本を読んであげてほしい」と呼びかけていた。 -

高校野球長野大会開幕

第92回全国高校野球長野大会が10日、開幕した。

開幕試合となった高遠高校は篠ノ井高校に9対1、7回コールドで敗れた。

松本市野球場で行われた開会式では昨年の優勝校、長野日大を先頭に、出場する93校の選手達が元気よく行進。上伊那8校の選手達も力強く行進していた。

小諸高校の浅賀龍紀主将が「93校が全員野球で心を一つに、最高の仲間と甲子園という名の夢舞台を目指し正々堂々熱い戦いをすることを誓います」と選手宣誓した。

この後行われた開幕試合では、高遠高校が篠ノ井高校と対戦した。

3点をリードされた高遠高校は3回裏、1アウト3塁の場面で3番大野田が1塁線をやぶるヒットで1点を返す。

しかしその後、篠ノ井高校に得点を追加され9対1、7回コールドで敗れた。

11日は、伊那北、箕輪進修、上伊那農業、赤穂の上伊那勢4校が登場する。 -

10日からブルーベリー刈り開始

伊那市のみはらしファームブルーベリー園で10日からブルーベリー狩りが始まる。

大人は、1,000円で1パックおみやげ付きの食べ放題。小学生以下は、500円。

春先の天候不順でいつもの年より一週間ほどオープンが遅れた。

今年は、オープン10周年を記念して、抽選でプレゼントもある。

10日・11日は、それぞれ100人ほどの予約が入っているという。

天気→ -

Bルートによる早期整備を求め諏訪と連携強化

市町村や議会、経済団体などで組織するリニア中央新幹線建設促進上伊那地区期成同盟会の総会が9日開かれ、諏訪地区と連携し、Bルートによる早期整備を求める活動を盛り込んだ今年度の事業計画が決定された。

今年度の事業計画は、Bルートによる早期整備のための活動、上伊那地区内駅設置の実現を図るための活動、諏訪地域などとの連携強化などが決定した。

総会では、地域経済、地域振興による格差是正や観光などの観点から国民全体にとって大きなメリットが考えられるBルートによる早期整備を国やJR東海などに要望することや、南アルプス直下を貫くトンネルの問題点や危険性など、多面的な視点で公正・公平な審議がなされるよう、国や交通審議会に対し積極的に働きかけることを決議した。

上伊那地区同盟会は、今月28日に、諏訪地区と中信地区と合同の大会を諏訪市で開く予定で、Bルートを求める統一決議を採択する予定。

これに飯田地区が参加するかは、今のところ未定。 -

元気づくり支援金2次分内定

地域の特色ある取り組みを支援する県の「地域発 元気づくり支援金」の二次選定事業が内定し、9日、公表された。

上伊那では、34事業が採択され、総額約2,300万円が交付される予定。

そのうち、伊那市では8事業が採択され、支援金の総額は約490万円となった。

南箕輪村では、2事業が採択され、支援金の総額は約120万円となっている。

箕輪町では、今回採択された事業はなかった。

主な採択事業は、伊那市が、ますみヶ丘平地林で実施しているボランティアを中心とした森林整備事業に必要な木材の破砕機の購入費として約190万円、南箕輪村が、実施する親支援プログラム「のびのび子育て支援講座」におよそ50万円、また、民間の団体が実施する事業では、伊那市の信州伊那アルプス街道推進協議会のシンポジウムの開催経費に70万円、伊那市の団体が取り組む外国籍児童の教育支援に60万円、南箕輪村の信州大学農学部の学生などが実施する食育プロジェクトに70万円などとなっている。

また、昨年度の採択事業から、4事業が優良事例に選ばれた。

優良事例には、去年初めて高遠町で実施された「高遠ブックフェスティバル」や伊那市富県の地区住民でつくる新山山野草等保護育成会の取り組みなどが選ばれている。 -

手良小学校で田んぼ学習

伊那市の手良小学校5年生は、9日近くの田んぼで、昔ながらの手押し式の除草機を使って草取り作業をした。

5年生25人は、総合学習で米作りに取り組んでいる。

自分たちで食べるお米は、安心安全なものにしようと、有機栽培で作ることにした。

5年の学年会長で、有機農法で稲作をしている登内耕治さんが先生をつとめた。

5月に手植えしたコシヒカリともち米のミヤコガネモチは、順調に育っていて、2アールの学校の田んぼは、青々としている。

合鴨4羽を放って草取りを任せているが、まだ小さいため雑草に負けてしまい、本来の役目は果たせていない。合鴨は手押し除草機が入るため緊急避難した。

使い方の説明を受け、作業を開始した。

慣れない機械にてこずりながらも、がんばって除草機を押していた。

除草機で刈った雑草は、土の下に埋めこまれる仕組みで、人が歩くことによって、根に酸素を送りこむことができるという一石二鳥の作業。

除草剤は一切使わず、今後の草取りは、合鴨にまかせる。

11月中旬には、保護者を交えた収穫祭を開いて、採れたお米を全員で味わう計画。 -

JAで上伊那産きのこカレー

きのこの消費が落ち込む夏場に消費拡大をはかろうと、県やJA上伊那などは、上伊那産きのこを使ったカレーを提供している。

9日は、JA上伊那の食堂すずしろできのこカレーがランチメニューとして提供された。

しめじ、エリンギ、エノキダケなど、上伊那地域でとれたきのこをカレーと一緒に煮込み、素揚げした具を上に乗せる。

昼時になると、食堂内はJAの職員らでにぎわいを見せていた。

上伊那産のきのこを使ったこの「きのこカレー」は、JA上伊那の食堂と伊那合同庁舎の食堂で8月末まで、500円で提供される。

JAは、毎週金曜日、合庁は、毎週火曜日と木曜日となっている。 -

南箕輪村営プール祈願祭

明日から今シーズンの営業が始まる南箕輪村大芝高原の村営プールで9日、安全祈願祭が行われた。

祈願祭には、プールを管理する大芝公園管理事務所のスタッフなど約10人が参加し、神事などを行った。

大芝荘の加藤 直昭支配人は、「来ていただくお客さんに楽しんでもらえるよう、安全管理に努めてほしい」と話していた。

昨シーズンの村営プールの利用者数は約5400人で、前の年より2000人ほど少なくなった。

管理事務所によると、天候が悪い日が多かったことなどが影響したという。

今シーズンの営業は10日から来月22日までで、初日は無料開放する。

営業時間は午前10時から午後4時までで、料金は大人300円、小中学生が200円となっている。 -

長野県の遺跡発掘2010

長野県での遺跡発掘調査の成果を展示する「長野県の遺跡発掘2010」が、伊那文化会館で開かれている。

展示会は、昨年度の発掘調査の結果を見てもらおうと長野県埋蔵文化財センターが毎年開いているもので、伊那文化会館では今年で7回目。

会場には、12遺跡から出土した432点が並んでいる。

他にも、約3万5千年前のものから、800年ほど前の出土品が展示されている。

また、模造土器の立体パズルや、ジグソーパズルなどの体験コーナーも用意されている。

「長野県の遺跡発掘2010」は、8月1日まで伊那文化会館美術展示ホールで開かれている。 -

平成18年7月豪雨の復旧現場見学

伊那市の西春近南小学校の6年生は8日、平成18年7月豪雨で土石流被害のあった柳沢地域の復旧現場を見学した。

バスに乗って、子ども達がやってきたのは、前沢川の砂防工事現場。

豪雨で土石流が発生した前沢川では、えん堤工事が完了し、現在、川の流れをゆるやかにする床固め工の工事が行われている。

建設を行っている伊那建設事務所は、年に1回、管内の工事を一般にも見てもらおうと見学会を開いている。

今回は、土石流被害にあった柳沢地区の子どもも通う、西春近南小学校の児童を対象に見学会を開いた。

18年豪雨はどのような災害だったのか、また復旧工事がどのように進められているか、現場を見ながら説明が行われた。

前沢川の砂防工事は、総事業費4億5000万円ほどで、今年9月ごろ、概ねの工事が完了する予定。 -

保育園の建て替えや統廃合検討へ

伊那市の今年度の保育園の運営などを検討する協議会が7日開かれ、新たな委員が委嘱された。

協議会では、白鳥孝伊那市長から、新しい委員に委嘱書が手渡された。

委員は、市の主任児童委員や保護者など15人。

白鳥市長は、「自然豊かなこの地域を存分に活用して、子どもたちが、育ち、ずっと暮らして、誇りを持てる子育てを行っていきたい」と挨拶した。

また正副会長の選任も行われ、会長には市議会議員の黒河内 浩さん、副会長には、主任児童委員の上柳明美さんが選ばれた。

黒河内会長は、「形式的な協議会ではなく、保育形態・保育内容まで踏み込んだ議論をしていきたい」と挨拶した。

協議会では、保育園について意見交換が行われた。

委員からは、「高遠第1、第4や、竜東・竜西などの名称は、どこにある園か分かりにくい」「保健師と保育園の連携を進めるべきでは」といった意見が出されていた。

伊那市では、老朽化した保育園の建て替えや、統廃合、民営化の検討など、来年度から10年間の保育園の整備について、今年度、計画を策定する予定。

協議会に対し、9月ごろ、計画案が示され、統廃合の対象となる保育園の検討などを行い、11月ごろ、市長に報告される予定。 -

新館長の武井文一さん就任あいさつ

伊那市高遠町の信州高遠美術館の新しい館長となった武井文一さんが8日伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に就任のあいさつをした。

武井さんは伊那市高遠町出身の61歳で信州大学教育学部卒業後、 農協の職員となった。

平成2年に学芸員の資格をとり、平成5年から信州高遠美術館の職員として勤務してきた。

今月開かれた伊那市教育委員会定例会で、新しい館長に決まり今日、白鳥市長に就任のあいさつをした。

武井さんは「多くの人が美術館に足を運んでくれるような企画を考えていきたい」と話していた。

信州高遠美術館は平成4年に開館し、武井さんが3代目の館長。 -

橋爪まんぷさんの花スケッチ展

伊那市の漫画家、橋爪まんぷさんの花スケッチ展が8日から、ベルシャイン伊那店で開かれている。

会場には、庭の花、野の花、里山の花など身近にある花を描いた作品が並んでいる。

作品数は、「花」の語呂合わせで87点。

橋爪まんぷさんは、毎年ベルシャイン伊那店で展示会を開いていて、今年は花の作品を展示した。

作品は水彩画で、花だけを描いたもの、花と風景を描いたものなどがある。

作品の題名も、花の名前のほかに四字熟語などが書き添えられている。

橋爪まんぷさんの花スケッチ展は13日(火)まで、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれる。 -

長谷地区で高齢者交通安全推進大会

9ヶ月の間に交通事故により2人の高齢者がなくなった伊那市の長谷地区で、8日、高齢者を対象にした交通安全推進大会が開かれた。

130人の長谷地区の高齢者が、気の里ヘルスセンターに集まった。

長谷地区では、去年9月に、市外の若者が運転する車と、地元長谷の高齢者が運転する車が衝突し、75歳の男性が死亡する事故が、また今年5月に高齢者が運転する車が、美和湖に転落し、助手席の77歳の女性が死亡する事故が発生している。

この状況を改善しようと、大会が開かれた。

講師は、伊那警察署の宮尾雅彦交通課長が務めた。

宮尾さんは、体を動かす体操を紹介しながら、普段と違う動きをすると反応が遅れることなどを高齢者に説明していた。

大会では、伊那市高齢者クラブ長谷地区連合会・女性部長の伊藤 俊子さんが、シートベルトを必ず着用する、夜間歩行するときは、夜光反射材をつけるなどの大会宣言をした。

また、最後には、参加者全員で、交通安全を誓うシュプレヒコールを挙げていた。 -

放置自転車に警告札

箕輪町は7日、町が管理するJRの駅駐輪場で、放置自転車に持ち帰りを促す警告札を取り付けた。

放置自転車の整理は、毎年夏休み前のこの時期に町が行っている。

駐輪場は、木ノ下、伊那松島、沢の3駅。

作業は、町の職員や警察、区の役員が行った。

長期間置かれていると思われるものに、持ち帰りを促す札を取り付けていった。

警告札を取り付けた自転車は、木ノ下駅で13台、伊那松島駅で15台、沢駅で6台の合わせて34台。

箕輪町では、20日までに持ち帰りされない自転車は、21日に警察や駅関係者の立ち会いのもと撤去作業を行う。

撤去された自転車は、3か月間町が保管し、所有者などを調べ連絡しても取りに来ない場合や所有者が分からない場合は処分される。 -

市営住宅からの暴力団排除の協定を締結

伊那市と伊那警察署は8日、市営住宅からの暴力団員排除について連携する協定を締結した。

伊那市役所で協定の調印式が行われ、白鳥孝市長と依田公雄伊那警察署長が協定書を取り交わした。

伊那市では6月30日に、市営住宅から暴力団員を排除することを定めた条例が施行された。

これを受け今回、協定が締結された。

協定内容は、暴力団員かどうか確認のための情報提供、暴力団員を退去させる場合の支援などとなっている。

これにより伊那警察署管内の4市町村すべてが伊那警察署と協定を締結した。 -

伊那消防組合規律訓練

伊那消防組合の規律訓練が6日、伊那市の市民体育館で行われた。

訓練は、消防活動の基礎となる動作などを再確認しようと毎年この時期に行われている。

伊那消防組合管内の署員合せて70人が参加し、訓練では回れ右などの基本動作やさまざまなパターンの整列を繰り返し行った。

消防署員らは、一つひとつの基本動作を確認しながら訓練を行っていた。

伊那消防組合では、秋に大規模な災害を想定した訓練を行う計画という。

1512/(月)