-

伊那ソースかつどん会 法被完成

伊那市内の飲食店19店舗でつくる「伊那ソースかつどん会」のオリジナル法被が完成した。

11日は、完成した法被がお披露目された。

発足4年目を迎える伊那ソースかつどん会では、各地のイベントに参加する機会が増えてきていることから、今回、オリジナルの法被をつくった。

よく目立ち、見た人の食欲をそそるようにと赤色にした。

表と裏に「伊那ソースかつどん会」と書かれていて、裏には、のイメージキャラクター「かつ丸君」も描かれている。

6月末に伊那市内で開かれるイベントには、この法被を着て参加する予定。 -

医師確保部会 初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ、医師確保部会の初会合が10日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ、上伊那8市町村、公立3病院、上伊那医師会から21人が出席した。

医師確保部会では、信州大学との連携のもと、公立3病院の研修医・指導医師などを確保するための対策を検討した。

最終的には信大の医学部と協定を結ぶことを目指していて、部会では、信大から医師を派遣してもらうための具体的な方策を公立3病院の事務長が中心となり検討をすることになった。

事務長間の検討が終わり次第、次の会合を開き、その内容が示される予定。

上伊那の医師の数は、全国や県の平均を大きく下回っている。住民10万人に対し何人の医師がいるかを調べた数字では、平成20年12月末現在で、全国平均が224人、県平均が205人、上伊那の平均が135人となっている。 -

箕輪東小学校「親子でふれあい運動」

箕輪町の箕輪東小学校で11日、全校児童と保護者による親子でふれあい運動が行われた。

親子でふれあい運動は、児童と保護者が同じ時間をすごそうとPTA主催で行われた。

11日は児童と保護者の合わせて約300人が参加した。

講師は伊那市の健康アドバイザー山岸 洋子さんが担当した。

今回の運動は、親子のふれあいを再確認をテーマにダンスやレクリエーションが行われた。

山岸さんは「親子で過ごす時間を大切にして、子ども達と沢山ふれ合ってください」と話していた。 -

西駒山荘の袋式トイレ説明会

集団登山を予定している伊那市の伊那中学校で、山荘の袋式トイレの使い方の説明会が、10日に開かれた。

10日は、中央アルプス、西駒山荘の管理人、宮下 拓也さんが伊那中学校に出向いて説明した。

伊那中学校では、7月22日23日の1泊2日の予定で集団登山を行う。

10日は、登山を予定している2年生130人ほどが、説明を聞いた。

日本各地の山荘は、以前、し尿を山の上で埋めるなどの処理をしていたが、登山者の増加に伴い、し尿により、河川の汚染や、環境汚染などにつながり、問題となっていた。

西駒山荘では対策として、環境への負荷が少なく、比較的コストも安い袋式トイレを採用している。

宮下さんは、実際に袋式トイレを見せながら中学生に説明していた。

西駒山荘への集団登山は、伊那中学校のほか上伊那3校が予定していて、順次説明会が開かれる。 -

保育園児 歯科保健指導実習

保育園児への歯磨き指導が11日、伊那市の公衆衛生専門学校で行われた。

11日は公衆衛生専門学校に、近くにある竜西保育園の園児39人が訪れた。

歯磨き指導は、幼児への指導方法を学ぶ実習として、毎年2年生の生徒が行っていて、17人の学生が指導した。

学生達は園児達に分かりやすいように人形劇で、「食べたら歯を磨くこと・全部の歯を磨くこと・好き嫌いしないこと」を呼びかけた。

その後園児達の口の中をチェックした。磨く前の歯を赤く染め、赤い色をおとすよう指導していた。

指導した学生は「子ども達の年齢にあった歯科教育ができるようになりたい」と話していた。 -

伊那市松くい虫対策で大型破砕機を導入

松くい虫被害が広がっている伊那市は、今年度、松くい虫の被害にあった木材の処理に効果がある大型破砕機による処理を実施する。

11日開かれた伊那市松くい虫対策協議会で示された。

伊那市では、昨年度、松くい虫の被害が1700立方mとなり、前の年度の1200立方mより42%増加した。

これは、平成18年度に被害が確認されて以来、最大の被害量になっている。

松くい虫の被害にあった木は、切り倒し薬剤でいぶす方法で被害が拡大しないように処理しているが、今年度は、新たに大型破砕機を使った処理も行う。

方法は、被害にあった木を大型の破砕機で15ミリ以下のチップにするというもので、ほかの松の被害を防ぐ効果があるという。

市では、今年度、約750立方mの被害木の処理を行う予定で1500万円を予算に盛り込んでいる。 -

アンネのバラの集い・周遊バス運行も

伊那市高遠町の本のイベント、ブックフェスティバルのプレイベントが、12日に高遠町のしんわの丘ローズガーデンで開かれ、参加者がバラの中での詩の朗読を楽しんだ。

本を通して地域活性化を図ろうと、去年から開催されているブックフェスティバルの実行委員会が、高遠の魅力を感じてもらおうと開いたもの。

この日は、バラ園の中で、信州大学農学部の演劇サークルによる、バラにちなんだ詩の朗読が行われた。

参加した人たちはバラの中でゆったりと流れる時間を楽しんだ。

また、世界中でベストセラーになった「アンネの日記」の主人公、アンネ・フランクの形見として知られる「アンネのバラ」についての説明もあり、アルプスバラ会代表の春日千定さんが、バラの特徴などを説明した。

高遠ブックフェスティバルは9月に開かれる予定。

12日からは、バラ祭りに訪れた人たちに、商店街にも寄ってもらおうと、高遠の商店街を通る周遊バスの運行も始まった。

周遊バスの運行は、ローズガーデンの交通渋滞緩和や、商店街の活性化が目的。

商店街では、バス利用者にバラの小鉢をプレゼントするほか、商品の割引きサービスも行ってる。

周遊バスの運行と商店街でのサービスは、13日と、来週の土日にも実施される。 -

シャクヤク見ごろ

駒ヶ根市赤穂の養命酒 駒ヶ根工場の正面玄関前のシャクヤクが見頃となっている。

シャクヤクは、養命酒の生薬として使う研究のため17年前から植え始め、現在は、3000株以上となっている。

観賞用として一般に公開していて、現在見頃となっている。

シャクヤクは今週いっぱいまで見頃。 -

伊那市行政改革審議会

伊那市が昨年度進めてきた行政改革の効果は、金額にして3億5千万円ほどになる事が分かった。

10日に市役所で市行政改革審議会が開かれ、昨年度の行政改革の進捗状況と、今年度の計画などが示された。

昨年度、伊那市は、伊那市行政改革大綱に基づき、90項目について行政改革を進めてきた。

報告によると、予定通り進んでいるが、62項目、予定より進んでいるが20項目、予定より遅れているが8項目。

行政改革では、市の職員の定数適正化により5千万円削減、未収金対策の実施により2億2千万円の収入などがあった。

これらの行政改革により、1億500万円の削減と、2億5千万円の収入につながり、全体では、3億5千万円ほどの効果があったという。

また、昨年度、審議会の新たな取り組みとして、行政を第3者の目で評価する外部評価を取り入れた。

市全体の事業約700の事業のうち、12事業について検討し、実施主体を民間へ委託すべき、市の負担を減らす取り組みをすべきといった意見を去年11月に市長に報告している。

行政改革大綱が、今年度までとなっているため、来年度から5年間の大綱を策定すること、昨年度に引き続き、外部評価を行うことなどをあげている。 -

南箕輪村 下水道料金値上げ検討

南箕輪村の唐木一直村長は10日、来年度以降、下水道料金の値上げを検討していることを明らかにした。

南箕輪村議会の一般質問で議員の質問に答えた。

村の下水道料金は、平成9年4月の改定以来13年間、据え置かれている。

今回、今年度末で下水道整備が一段落することや、下水道会計が赤字になっていることなどから、料金の値上げを検討しているという。

唐木村長は、「住民に若干の負担増をお願いしたい」と話した。

値上げについては現在、庁内で検討していて、夏以降に上下水道事業運営審議会に諮りたいとしている。

このほか、村の農業集落排水処理施設の今後の方針についても示された。

村の方針では、農業集落排水処理施設の「南箕輪西部地区処理施設」を廃止し、公共下水道の処理施設と統合したいとしている。

これについては今後、県や国と協議していくという。 -

分杭峠ゼロ磁場にベンチを

伊那市高遠町にある木材加工メーカーの(株)ウッドレックスが10日、伊那市長谷の分杭峠のゼロ磁場で使ってほしいと、木製のベンチを伊那市に寄贈した。

ウッドレックスから、木製のベンチ5脚が長谷総合支所に届けられた。

ウッドレックスは、全国各地から観光客が訪れ人気になっているゼロ磁場に椅子がないことを知りベンチを寄贈した。

板の割れを防ぐため杉の間伐材を発泡ウレタンで覆ったベンチ2脚と、端材を利用したベンチ3脚の合計5脚。

長谷総合支所の中山晶計支所長は、「有効に使わせていただく」と感謝した。 -

高山植物保護取締件数が減少

南アルプスや中央アルプスなどで、高山植物の保護取締件数が、昨年度は前の年度より大きく減少したことが分かった。

10日開かれた高山植物等保護対策協議会の南信地区協議会総会で報告された。

説明によると、平成21年度の高山植物保護取締件数は678件で、前年度1050件の65%と、減少した。

これは、「踏み荒らし」の件数がおよそ半減したためで、協議会では日頃の保護パトロールの成果が現れたのではないかと話している。

しかし、「踏み荒らし」や「禁止区域への侵入」などが依然として目立っている。

このため協議会では、入山者のモラル向上を図っていこうと、今年度も継続してリーフレットを配るなど啓発活動を徹底していくという。 -

ハチミツ搾りを体験

信州大学農学部食料生産科学科の2年生は10日、大学の施設内で蜂蜜しぼりを体験した。

この体験は、大学の果樹園の受粉用に、伊那市の養蜂家小松実治さんから蜂を借りたのがきっかけで行われ、今年で24回目。

体験ではまず、小松さんが巣箱から巣枠を取り出して生徒達に見せた。

その後、巣枠を専用の遠心分離機にかけ蜂蜜をしぼった。

機械にかけると蜂蜜の甘い匂いが漂よった。

16枚の巣枠からは約20キロの蜂蜜がとれた。

この日は、蜂の巣を加工してつくった蜜蝋でキャンドルを作ったり、しぼった蜂蜜をパンに塗り、採れたての蜂蜜を味わった。

今回とれた蜂蜜は、大学内の生産品販売所で販売する予定。 -

下県地域交流センター安全祈願祭

伊那市美篶の下県公民館の老朽化にともない、新たに建設される、下県地域交流センターの安全祈願祭と起工式が、10日現地で行われた。

伊那市の関係者、地元住民、請負業者など、約30人が参加して、安全祈願祭が行われた。

工事は、下県第一公民館と第2公民館の老朽化が進んでいることや、緊急避難時に駐車場が足りないことなどから、場所を新たにして行われる。

県産材を利用してつくられる予定で、国の県産材の利用を促進し、木材の良さをアピールする木造施設として、事業費の半分は国からの補助を受けている。

新しい公民館について検討してきた地域住民でつくる建設委員会の春日藤彦委員長は、「地域の活性化に貢献する、よりよい交流センターの完成を目指したい」と話した。

地域交流センターは、11月末ごろに完成予定で、総事業費は約6千万円。 -

渡場地区介護予防拠点施設 安全祈願祭

伊那市東春近の渡場地区介護予防拠点施設建設の安全祈願祭が10日、渡場公民館跡地で行われた。

安全祈願祭には、市の職員や区、建設会社などの関係者約20人が出席した。

この施設は、高齢者の介護予防や健康増進、地域や世代間の交流の場として、建設される。

事業費は約3千300万円で、そのうちの3千万円は国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金でまかなわれ、300万円は区が負担した。

延床面積209平方メートルの木造平屋建てで、バリアフリー構造となっている。

酒井茂副市長は「生涯学習施設やコミュニティーの場として地域の人に愛される場になってほしい」と話した。

市では、平成22年度は新たに5カ所、施設の建設を予定している。 -

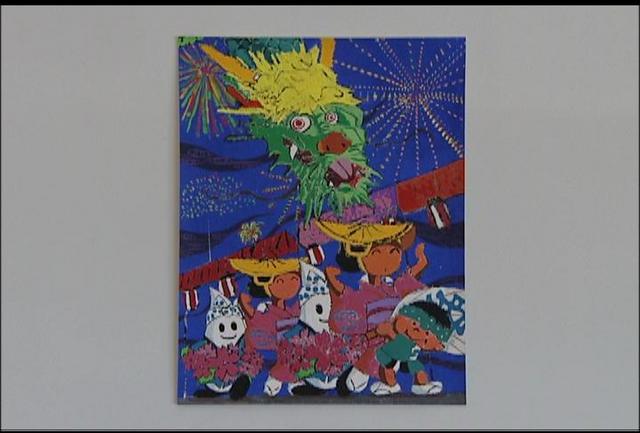

伊那まつりポスター原画決まる

伊那まつりをPRするポスターの原画の審査が9日、伊那市役所で行われた。

審査の結果、最優秀賞には、西箕輪中学校2年西組の高橋透君の作品が選ばれた。

今年は市内5つの中学校から202点の応募があった。

高橋君の作品は楽しそうな祭りのイメージが表現されていることなどが評価された。

ポスターは今月下旬完成予定で、市内や近隣市町村の公共施設に貼られることになっている。 -

西箕輪通学合宿始まる

5泊6日公民館に宿泊しながら学校に通う通学合宿が、伊那市の西箕輪公民館で行われている。

通学合宿は、西箕輪小学校の児童が、公民館に泊まって共同生活をしながら学校に通うという取り組みで、今年で6年目。

今年は、4年生から6年生までの37人が参加している。

自分達で協力しながら、食事を作ったり、勉強したりする。

通学合宿では、毎年、信州大学農学部の学生がスタッフとして協力していて、子どもたちと、一緒に寝泊りするなどして交流する。

5泊6日という長期間での通学合宿は、県内でも珍しい取り組み。

1日目となる6日は、子どもたちが、大学生と一緒に遊んだり、キャンプファイヤーで交流会などが行われた。

キャンプファイヤーでは、火を囲んで自己紹介が行われた。

通学合宿は、11日(金)までで、子どもたちは、学校に通いながら、共同生活を送ることになっている。 -

黒田辰己切り絵展

松本市在住の黒田辰己さんの「花の切り絵展」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。

会場には、花や蝶をモチーフにした作品約40点が展示されている。

これから季節を迎えるハスの花やアジサイなど、どれも身近な花をモチーフとしている。

黒田さんは松本市在住の65歳。10年ほど前から会社勤めの傍ら、切り絵を創作し、退職した後、本格的に作品づくりに力を入れてきた。

今回、初めてかんてんぱぱホールで展示会を開いた。

黒田さんの花の切り絵展は12日まで。 -

アカスジキンカメムシ見つかる

日本で最も美しいカメムシの一つといわれているアカスジキンカメムシが7日、伊那市西町で見つかった。

アカスジキンカメムシは、体長1.5センチほどで光沢のある緑色の体に赤い筋が入っている。

日本で最も美しいカメムシの一つといわれていて本州、四国、九州などに分布している。

このアカスジキンカメムシを見つけたのは、元信州大学農学部教授の農学博士で昆虫など自然科学に詳しい建石繁明さん。

アカスジキンカメムシは他のカメムシにみられるような集団はつくらないといわれていて、同じ葉に数匹が集まっている様子は珍しいという。

体に黒と白の模様があるのは幼虫で建石さんは成虫が羽化を待っているのではないかと話す。

アカスジキンカメムシは他のカメムシのような臭いはあまりないということで、建石さんは今後、羽化の様子などを観察していきたいと話している。 -

内視鏡手術トレーニングセンター部会初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ内視鏡手術トレーニングセンター部会の初会合が8日夜、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ上伊那8市町村、公立3病院などから13人が出席した。

この部会は、伊那中央病院内に全国の医療関係者を対象にした内視鏡手術トレーニングセンターを設置することについて検討する。

上伊那広域連合によると、出席者からは、内視鏡手術トレーニングについて指導できる医師が確保できるのか、また年間約1億円と想定されている運営費はどうするのかなどの質問が出されたという。

事業主体となる伊那市では、次回7月中を予定している部会までに、出された質問の回答をまとめ報告する予定。 -

北沢峠散策ツアー実施へ

伊那市は7月から、新しい事業として、65歳以上を対象に南アルプスの北沢峠を散策するツアーの実施を計画している。

この事業は高齢者福祉対策として計画されているもので、本年度の補正予算案に79万円が計上されている。

ツアーは伊那市観光株式会社と市営南アルプス林道バスが実施主体となり、林道バスで南アルプスからの景観を楽しんだり、北沢峠にある長衛荘で食事をする。

また山を下ってからは、仙流荘か入野谷、高遠さくらホテルで入浴ができる。

林道バスの停留所までは、公民館などの公共施設から送迎バスを走らせる。

料金はバス代、入浴料、食事代合わせて、標準4100円のところ2千円を予定している。

対象は市内に住む65歳以上で、7月から9月末までの平日に20回ほどツアーを実施する計画で500人の利用を見込んでいる。

伊那市では今ある施設を有効に活用しながら、お年寄りの健康増進を図るとともに、林道バスの利用者増や観光施設のPRにもつなげたいとしている。 -

南箕輪村長杯ゲートボール大会

南箕輪村ゲートボール連盟の村長杯をかけた大会が9日、大芝高原屋内運動場で行われた。

大会には、8チーム約50人が参加した。

南箕輪村ゲートボール連盟は区ごとに6つのクラブがあり、交流や健康づくりを目的に週に2回ほど練習をしている。

全てのクラブが集まっての大会は年に6回あり、村長杯もその一つ。

ルールは、30分の制限時間内に、どれだけ多くのボールをゲートに通すことができたかで得点を競う。

参加者は、慎重に狙いを定めボールを打っていた。

大会の結果、優勝は神子柴、2位は久保B、3位は南殿となっている。 -

手良小児童飾り寿し作り

県の食育月間に合わせ、伊那市の手良小学校は、今週が給食週間。9日は、給食週間の特別メニュー、飾り寿しを子供達が味わった。

子ども達が味わった飾り寿しは、具材をカニの形になるように並べて作った巻き寿し。

これは、食を通して感謝の気持ちを持ってほしいと、手良小学校の給食週間に合わせて作られた。

飾り寿しは手間と時間がかかるため、9日は3、4年生60人分だけ作った。

手作りのありがたさを知ってもらおうと給食調理員がアイディアを出し合い、練習もしたという。

手良小学校では、「給食週間を通して、何気ない食事もいろいろな人の力でできていることを子ども達に知ってもらいたい」と話している。 -

地域連携ネットワーク部会 初会合

上伊那地域医療再生事業の作業部会の一つ、地域連携ネットワーク部会の初会合が7日、伊那市のいなっせで開かれた。

会議は冒頭のみ公開で行われ、上伊那8市町村、公立3病院、上伊那医師会から21人が出席した。

地域連携ネットワーク部会で検討するのは、公立3病院の連携、病院と診療所の連携を進める地域連携ネットワークの推進、住基カードを上伊那の医療圏統一の診察券として活用するための整備の2事業。

ネットワークの推進では、伊那中央病院に連携の拠点となる「地域医療支援センター」を設置する。

連携の仕方については、伊那中央病院が素案を作り、次回の会合で示されることになった。

また、現在伊那中央病院で導入している電子カルテを、昭和伊南総合病院、辰野総合病院でも導入することを目指していて、県の9月補正予算に間に合うよう、検討を進める。

住基カードを共通の診察券として活用するための整備では、まずは昭和伊南総合病院とその周辺市町村をモデル地区として実施する計画。

こちらは、公立3病院の電子カルテ化が完了した段階で、実施していく予定。

地域連携ネットワーク部会では、6月下旬に2回目の会合を開く予定。 -

1億2千万円の減額補正

箕輪町議会6月定例会が8日、開会し、一般会計補正予算案を含む7議案が提出された。

一般会計補正予算案では、町税の収入が落ち込んでいることを受け、1億2千万円の減額補正を行う。

補正予算案など7議案が提出された。

そのうち、町税については、6月の段階で、当初の見込みよりも税収が落ち込んでいるため、減額補正を行う。

当初予算の税収の見込み総額は33億円でしたが、1億2千万円を減額し、総額を31億8千万円とする。

予算を補うため、財政調整基金から減額分を繰り入れる予定。

町によると、納税者の約58%の所得が減少していて、納められる税額も減額しているという。

また、主な事業としては、新エネルギー活用補助金420万円、三日町地区で東山山麓歴史コースを整備するための事業費180万円などが盛り込まれている。

箕輪町議会6月定例会は、14日、15日に一般質問、18日に採決が行われ、閉会する予定。 -

雑穀もちきびの種まき

伊那市長谷の障害者社会就労センターさくらの家の通所者は8日、近くの畑に雑穀もちきびの種をまいた。

農作業を通して地域の人達と交流し障害施設への理解を深めてもらおうと行われたもので、さくらの家の通所者をはじめ伊那ライオンズクラブのメンバーなど40人が参加した。

さくらの家では去年から近くの6アールの畑で雑穀もちきびの栽培をしている。

地元ボランティアの春日孝徳さんが指導にあたった。

去年は、40キロの収穫を見込んでいたが、始めてということもあって4キロしか収穫出来なかった。

今年は、収穫量を増やそうと雑穀の種まき専用の機械を使ってまいた。

雑穀もちきびは、タンパク質を多く含みカルシウムやマグネシウムなどのミネラルも多いという。

通所者達は、順番に機械を使って1メートル間隔で種をまいていった。

また、今年はお手玉の中に入れる数珠玉の種を試験的にまいた。

今後は、草取りなどの作業を行い、秋にもちきびを収穫して実をご飯に混ぜて味わうという。 -

新しいコミュニティづくり 中間答申

南箕輪村のむらづくり委員会は8日、隣組、未加入世帯の増加に伴い検討を進めてきた「住民参加による新しいコミュニティづくり」について中間答申をした。

役場でむらづくり委員会の新たなコミュニティ組織づくり検討部会が開かれ、唐澤俊男委員長が唐木一直村長に中間答申した。

コミュニティ部会では平成20年度から「住民参加による新しいコミュニティづくり」について20回にわたり部会を開き検討してきた。

中間答申書によると部会では核家族化やライフスタイルの変化などにより住民の地域への参加意識がうすくなっていると分析している。

平成21年12月1日現在、組組織の未加入世帯の割合は34%で今後さらに未加入世帯の割合が増加すると予測している。

こうした状況をふまえ、住民が利益を共有できるものの一つとして全ての住民が関わる「ごみ」をモデルとして取り上げた。

新たなコミュニティの組織はすべての住民が参加し協力して行い、全世帯から費用負担を求めるものとしている。

組未加入者に対しては、地区のゴミステーションを使用する為個別単位での班への加入費用負担を求めるとしている。

部会ではこのままでは区・組加入者への不公平感が増大しコミュニティの崩壊につながりかねない。取組姿勢を一本化し区長・住民への理解を求めていくことが必要不可欠と結論づけている。

今後は、各区などと組織づくりについて検討し、12月以降に最終答申する。

唐木村長は「みなさんの知恵をかりて実践できれば」と話した。 -

草もち作りで交流

伊那市高遠町の高遠第2第3保育園の園児は8日、地域のお年寄りと草もちを作って交流した。

交流会は、園児とお年寄りが共に楽しい時間を過ごす場にしようと開かれたもので今年度2回目。

高遠第2・3保育園の園児25人と御堂垣外の高齢者クラブの6人が草もちを作って交流した。

草もちに使ったヨモギは今年の春、園児達が散歩の中で摘んだもの。

米の粉に熱湯を入れてよくこねた後、園児達はつぶしたヨモギを混ぜ合わせる作業を手伝った。

子ども達は交代しながらすりこぎをつかって混ぜ合わせていた。

その後子ども達は、お年寄りに生地を小さくちぎってもらい手のひらでまるめた。

中には手のひらに草もちがひっついてしまい上手く丸めることが出来ない子どもの姿もあった。

子ども達は、きなこをつけて出来たての草もちを味わっていた。

高遠第2第3保育園では今年度お年寄りとの交流を6回計画していて次回は9月の保育園の運動会で交流するという。 -

バラづくり入門教室

伊那市通り町のバラ祭りイベントの一つ、バラづくり入門教室が6日、セントラルパークで開かれた。

通り町一丁目商店街では、「バラ咲く街角」をテーマにバラ祭りを開いている。

バラづくり教室は3年目で、40人ほどが参加した。

講師を務めたのはアルプスバラ会代表の春日千定さん。春日さんは、バラの鉢植えの方法や病気、害虫の対処方法などについて話した。

病気は、剪定ばさみなどの道具からうつる場合があるため、道具は常に清潔にして使うようにアドバイスした。

また、病気も害虫も早めに対処すれば拡大を防げるとして、「注意深く観察して育ててほしい」と話していた。

参加したある女性は、「知らないことが多かったので参考になりました」と話していた。

通り町バラ祭りは15日まで。バラの紅茶サービスのほか、10日と12日にプリザーブドフラワーのアレンジ講習会が開かれる。 -

ゼロ磁場どら焼き 発売

伊那市観光株式会社は、分杭峠のゼロ磁場の新商品、気の里の水を使用したどら焼きを発売した。

6日、発売されたのは、気の里のどらやき。その名も「氣どら」。

気の里の水、国産小麦など、こだわりの原料を使用していて、伊那市観光株式会社が委託し、高遠町の菓子店が製造している。

陰と陽を表す太極図(たいきょくず)が、焼印で押されている。

どら焼きは、ゼロ磁場の宿・入野谷と、シャトルバス乗り場で販売されている。

入野谷では、分杭峠を訪れた観光客が、早速どら焼きを買い求めていた。

分杭峠は、日本最大級の断層「中央構造線」の上にあり、地表面のずれにゼロ磁場があるとされている。

ゼロ磁場は、免疫の機能や、自然治癒力を高める効果があると口コミで広がり、全国各地から多くの観光客が訪れている。

6日も、多くの観光客が訪れ、休んだり、体をさすったりしていた。

入野谷も、分杭峠への観光客の増加に伴い、去年に比べ、倍近く人の入りがあるという。

ゼロ磁場の商品で、食べ物を扱うのは今回が初めてで、どら焼きで気の里のパワーをつけて欲しいとしている。

どら焼きは1個150円で、入野谷とシャトルバス乗り場限定で販売されている。

1812/(木)