-

ゆとり荘で太極拳

箕輪町のデイサービスセンター「ゆとり荘」で21日、通所しているお年寄りが、太極拳を体験した。

ボランティアで太極拳を指導したのは、箕輪町の愛好者グループ「和円」のメンバー9人。

ゆとり荘では、気軽に体を動かす機会を持ってもらおうと、グループに依頼し、初めて太極拳の体験会が開かれた。

30人のお年寄りが、箕輪町の歌や信濃の国のリズムに合わせ、手本の動作をまねながら手足を動かしていた。

通所する小池久人さんは、「太極拳という言葉は知っていたが見るのは初めて。楽しく体を動かすことできました」と話していた。

グループ代表の北条裕子さんは「太極拳は体に負担なく出来る運動。筋力維持など効果があるので続けてみてください」と呼びかけていた。 -

太子講祭

箕輪町松島区の建築関係の仕事に携わる人たちは、安全と商売繁盛を聖徳太子に祈願する太子講祭を20日、箕輪町の明音寺で行った。

聖徳太子は、L字型の物差し「差し金」を発明したり、法隆寺を建立するなど、建築にかかわる職人の守り神として古くから崇められてきた。

松島区の建設業者でつくる松島太子講は、大正十年に明音寺に石碑をたて、毎年この時期に太子講祭を行っている。

この日は12人が参加し、上野徳明住職が経を上げ、会員らは今年1年の無事を願い石碑に手を合わせていた。

代表の大槻元徳さんは、「建設業界も景気の悪化で厳しい時代。また、後継者不足や高齢化も進んでいるが、こういった伝統行事は残し、伝えていきたい」と話していた。 -

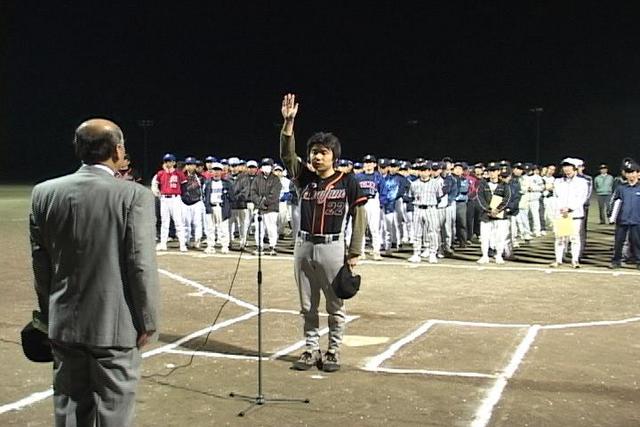

南箕輪村ナイターソフト開幕

南箕輪村ナイターソフトボール連盟の今年度のリーグ戦開会式が20日夜、南箕輪村大芝高原の陸上競技場で行われた。

開会式には連盟に登録している14チーム、約100人が参加した。

後藤幾博会長は、「グラウンドで明るい話題を提供できるよう頑張りましょう」とあいさつした。

選手宣誓では、登録チームの一つ「クロフネ」の松本康浩さんが、「日々のストレスと運動不足を解消し、メタボから脱出できるように戦う」と誓っていた。

今年度は、試合日程にゆとりが持てるように例年よりも2週間ほど早い開幕となった。

7月下旬までの約3カ月間、大芝陸上競技場と南原グラウンドでリーグ戦を繰り広げる。 -

日本画県展

日本画の公募展、第38回日本画県展が22日から29日まで、伊那市の伊那文化会館で開かれている。

日本画県展は、長野県日本画会が開いているもので、会員や一般からの応募作品を審査し、展示する。今回は100点ほど展示している。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那支部の鈴木岬さんの作品が、上から3番目の県教育委員会賞に選ばれている。

以前は応募作品を審査し、選んだものだけを展示していたが、最近は応募が減っているため、全ての作品を展示している。

日本画は、和紙を板に貼ってキャンバスを作る所から始め、粉を溶いて絵の具を作ったり、塗ったものが乾くまで重ね塗りできないなど、制作に時間がかかる。

関係者は、「日本画は深みのある色合いが魅力だが、それを表現するのは難しい。手間がかかるが、その分できたときの喜びは大きい」と話していた。 -

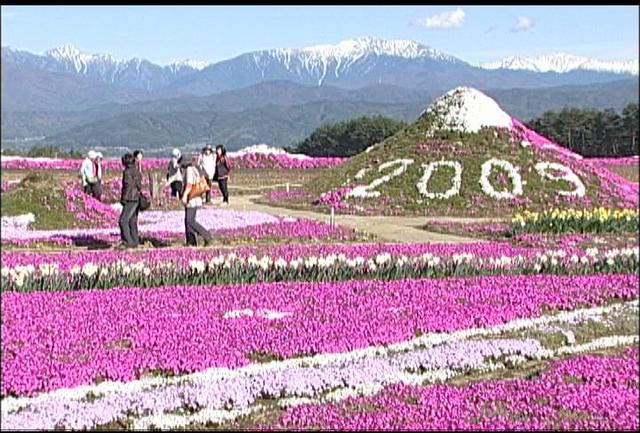

芝桜まつり25日から

花を育てる活動をしている伊那市小沢の住民有志のグループ「小沢花の会」による10回目の芝桜まつりが25日から始めまる。

芝桜まつりは今年で10回の節目を迎える。

会場となる伊那市小沢の農道沿いの芝桜は見ごろに近い状態となっていて、道行くドライバーらが車を降りて花を楽しんでいる。

花の会の手づくりで始まった芝桜まつりは、その美しさが話題となり、近年は県外から観光バスで多くの人が訪れるようになった。

去年は県内外からバス98台がここを訪れ、今年もすでに予約が入っているという。

芝桜まつりは25日から5月6日までを予定していて、期間中は3日から5日までライトアップする。

また今月29日には一面に水を張り、名物の逆さ富士も楽しめるようにする。

小沢花の会では「おもてなしの心で訪れた人たちを出迎えたい」と話している。 -

イワナの成魚放流

天竜川漁業協同組合は23日、伊那市の小沢川など上伊那の主な渓流でイワナの成魚を放流した。

組合員らが体長15センチから18センチほどのイワナの成魚約400キロ分を伊那市のほか、箕輪町や辰野町など上伊那の主な河川に放流した。

イワナの放流は今シーズン2回目で前回を合わせると約800キロ分の放流となる。

天竜川漁協によると、2月16日の解禁以降、雪が少なかったことや気温が高かったことなどから、魚は例年より早くから動いているという。

漁協では大型連休前にもジャンボニジマスの放流を計画している。

遊漁料は年間券が6千円、1日券が千円、中学生が300円で小学生以下は無料となっている。 -

未成年者飲酒防止キャンペーン

未成年者の飲酒防止を呼びかけるキャンペーンが23日、JR伊那市駅前などで行われた。

キャンペーンは4月の未成年者飲酒防止強調月間に合わせて県小売酒販組合連合会などが実施した。

上伊那では、最寄りの高校があるJRの駅5カ所で行われ、このうち伊那市駅前では酒販組合のほか警察など17人が、「飲酒は20歳を過ぎてから」と書かれたポケットティッシュを配っていた。

酒販組合などはアルコールが臓器の障害を起こしやすくなったり、依存症に陥りやすいことなどから未成年者への飲酒防止に取り組んでいる。

県小売酒販組合連合会では、「未成年者の飲酒は体の成長を妨げたり、学校生活に悪影響を及ぼすほか、大人に比べて依存の症状が早い段階で現れるとして、飲酒撲滅に対する意識を高めていきたい」と話している。 -

伊那市地域づくり支援金決定

伊那市が住民による地域活性化のための活動を支援する地域づくり活動支援金事業が決まった。

事業には21団体が応募していて、審査の結果、新規事業が12件、2年目の継続事業が6件、計18件となっている。

新規事業のうち東春近地区協議会は新しくなった殿島橋のたもとにベンチを設置するほか、芝を敷いたり桜を植え、住民が憩えるポケットパークを造ることにしていて、19万円の支援を受ける。

決定した事業の内容は景観形成や住民の交流を図るものなどで、市が補助する総額は約420万円となっている。 -

南箕輪村制度資金 0・2%引き下げの答申

南箕輪村商工業振興資金審議会は23日、村制度資金の金利を0・2%引き下げる検討結果を答申した。

審議会会長で南箕輪村商工会会長の田中秀明さんが、唐木一直村長に答申書を手渡した。

審議会は3月下旬に、唐木村長から金利引き下げについて諮問を受け、検討してきた。

答申では、現在2・6%の金利をさらに0・2%引き下げるとしている。

唐木村長は、「答申を尊重したい」と話していた。

村では制度資金の利子補助を行っているため、現在、実質金利は上伊那で最も低くなっている。

村は5月から引き下げを実施したい考えで、答申通り行われた場合、実質金利はさらに下がることになる。 -

中尾歌舞伎 春季公演にむけ稽古

伊那市の無形民俗文化財にも指定されている伊那市長谷の中尾歌舞伎の春季公演が29日に行われる。

本番を間近に控え、練習にも熱が入っている。

春の公演に向けて、3月から週に1回、4月に入ってからは週2回の練習を重ねてきた。

21日夜は、初めて衣装を身につけて稽古した。

今回上演する演目は「絵本太功記 十段目 尼ヶ崎の段」。

主役は織田信長を討った明智光秀で、主君を倒し、反逆者となった光秀と、その一族の悲しみを描いている。

中尾歌舞伎は、江戸時代からの歴史があるが、太平洋戦争とともに一時、途絶えた。

昭和61年に、地区の若者がお年寄りの指導を受け、復活上演させ現在に至っている。

復活当時から演出を手がける西村清典さんは、「農村歌舞伎は、あり合わせでヘタなりにも一生懸命やっているのがいいところ。伝統を一日でも長く、続けていきたい」と話していた。

中尾歌舞伎の春季公演は、29日午後1時半から、伊那市長谷の中尾座で上演する。 -

ゆめわーくでバザー作品づくり

伊那市山寺の障害者社会就労センターゆめわーくでは、26日の販売会にむけて織り物などの作品作りをしている。

ゆめわーくは伊那市福祉まちづくりセンター内にあり、さまざまな障害のある人達が仕事をしている。

販売会は、施設を多くの人に知ってもらい、利用者と市民の交流を図ろうと定期的に行っている。

22日は、机の上で足を使わずにできる「カランコ」という機械を使って販売する織物を制作していた。

色やデザインは、利用者と職員がアイディアを出し合って決めているという事で、今回は春らしい明るい色の糸を使い、リストバンドやコースター、カバンなどを制作している。

販売会ではほかに、焼き物の在庫を格安で販売するっほか、保護者会によるフリーマーケットも行われる。

ゆめわくーによる販売会「ふれあいバザール」は26日、伊那市のベルシャイン伊那店で午前9時30分から行う。 -

第1回伊那まつり実行委員会

8月1、2日に開かれる第37回伊那まつりの第1回実行委員会は22日開き、まつりの実施方針などを報告した。

実行員会では、伊那まつり企画会議が4回の会合の中で決定した実施方針を報告した。

実施方針には、テーマやキャッチフレーズ、第40回に向けてプロジェクトチームを立ち上げドラゴン踊りと伊那粋踊りの中間的な踊りの研究をすることなどを盛り込んでいる。

実行委員会では、踊りや花火、交通など各専門委員会の正副委員長を選任した。今後は実施方針に従って、委員会ごとに企画や予算など詳細を決める。 -

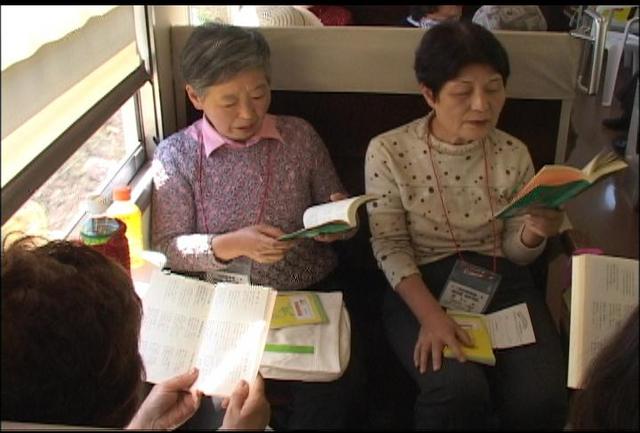

飯田線で歌声列車の旅

JR東海のローカル線、飯田線を歌声で元気にしようというイベントが22日、行われた。

電車で移動しながら合唱を楽しむ「歌声列車」。

約120人の参加者が各駅から電車に乗り込んだ。

地元のローカル線、飯田線を活性化したいと、上伊那の歌声喫茶愛好者でつくる実行委員会が今回初めて企画した。

参加者は、箕輪町の伊那松島駅から飯田市の天竜峡駅までの往復およそ4時間半の間、「朧月夜」や「上を向いて歩こう」などといった童謡や唱歌を合唱した。

昭和30年代に流行した「歌声喫茶」の愛好者は今でも多く、参加者は歌声喫茶ならぬ歌声列車の旅を楽しんでいた。

実行委員会では、今後もこうした歌声喫茶イベントを続けていく予定という。 -

八重桜摘み取り

伊那市商工会高遠支部女性部のメンバーは22日、さくら茶に使う八重桜の摘み取り作業をした。

伊那市高遠町の高遠町文化体育館横には女性部が25年ほど前に植えた3本の八重桜がある。

この桜は現在満開に近い状態で、メンバーらは咲いた花を摘みとっては袋に詰め込んでいた。

八重桜は塩付けにして1年間寝かせ、「桜志津久」という商品名で販売する。

桜志津久は1袋50グラム入り500円で販売していて、今年は約1800袋を作った。

また女性部では毎年、城址公園を訪れた人たちをもてなそうと、さくら茶のサービスを行っていて、今年は2日間で6千カップを用意したという。

花は摘み取ったあと、商品として出せるものと出せないものとに選別し、塩で仮漬けする。

その後1日干して本漬けし、来年の花見シーズンまで寝かせることになっている。 -

南箕輪村特別職報酬答申

南箕輪村特別職報酬等審議会の堀深志会長は22日、村長の給料をこれまでどおり5%減などとする検討結果を唐木一直村長に答申した。

村長、副村長、教育長の給料については、世界的な経済不況の影響を考慮し、昨年度同様5%の減額が望ましい竏窒ニしている。

適用されると月額の給料は、村長68万3050円、副村長58万450円、教育長49万4千円となる。

議会議員については、07年度に定数を16から10に削減したのに合わせて報酬を10%増額していて、現状維持が望ましい竏窒ニしている。

月額報酬は、議長で29万5千円、議員で20万1千円など。

唐木村長は、「審議会の意思を尊重したい」と話した。

特別職の報酬などについては、今月30日に開く臨時議会に提出し、可決されれば5月から適用する。 -

城址公園入園者数25万6千人

高遠城址公園の今年のさくら祭り期間中の有料入園者数は約25万6千人で、去年より4万人ほど少ない結果となった。

城址公園の有料での入園は今月19日で終了していて、公園開きとなった1日からの有料入園者数は25万6千人だった。

有料入園者数が25万人台まで落ち込んだのは平成4年の25万1千人以来となる。

原因について伊那市観光協会高遠支部では、満開の期間が3日間と短かったことに加え、インターネットによる桜のライブ映像配信で見ごろの時期に花見客が集中したことなどを挙げている。

伊那市では、高速道路料金定額1000円の影響などにより交通渋滞が起きたことなどを来年への反省に挙げた。 -

保育園で英語あそび始まる

箕輪町の保育園で22日から、園児が遊びながら英語に触れる英語あそびが始まった。

今年度最初のこの日は、松島保育園の年長園児が英語あそびを楽しんだ。

講師は、プエルトリコ出身のシェイラ・リベラさん。

リベラさんは簡単な英語で子どもたちに話しかけ、年齢の言い方や天気について教えた。

子どもたちは、カードを使った色の名前当てゲームなども楽しんでいた。

英語あそびは、「一味ちがう箕輪の子ども」育成事業として箕輪町が取り組み今年で4年目。

事業の充実を図るため、今年は年間で1園につき去年より2回増えて14回行う計画。

また、子どもたちが英語に触れる時間を増やすため、リベラさんは1日保育園にいて園児と過ごすという。

リベラさんは、「子どもが大好きなので楽しい。英語だけでなく外国の文化も教えたい」と話していた。 -

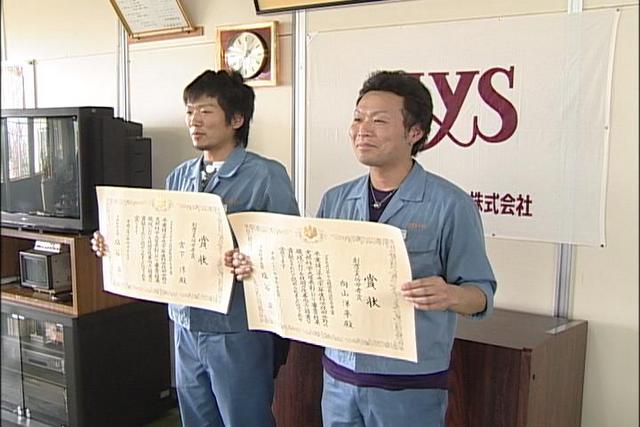

文部科学大臣創意工夫功労者賞受賞

ハヤシプレシジョン伊那工場

宮下淳さん・向山洋平さん

辰野町にあるハヤシプレシジョン伊那工場で働く南箕輪村在住の宮下淳さんと向山洋平さんが、文部科学大臣の創意工夫功労者賞をこのほど受賞した。

今年度表彰されたのは県内で12人。上伊那地域では、宮下さんと向山さんの二人が受賞した。

伊那工場では、「ものづくりへの熱意が評価された」と、二人の受賞を喜んでいる。 -

セーフティネット5号の認定企業増加

有利な融資が受けられる国の緊急保障制度、セーフティネット5号の認定を受けた伊那市内の企業が、20年度は19年度の26倍にあたる260件に上ることが伊那市のまとめで分かった。

この制度は、最近3カ月間の平均売上高などが前の年の同じ月と比べて3%以上減少している中小企業が認定を受けることができる。

伊那市ではこれを活用し、利率が有利な制度「特別経営安定化資金」を設けて融資を始めたところ、平成19年度は3件、融資総額が2200万円だったが、20年度は認定を受けた260件のうちの111件、総額は7億3千万円に上った。

融資を受けた企業のうち、人件費や材料代、諸経費など運転資金にあてたところが111件中105件となっていて、厳しい経営状況がうかがえる結果となっている。

ほかに伊那市が今年3月に新たに創設した緊急借換対策資金は1カ月で8件、総額で5900万円となっている。

市は現在斡旋している全ての融資について利率を一律で0.2%下げていて、市では「経営の厳しさを反映した結果となっている」と話している。 -

小坂伊那市長が県市長会会長に

伊那市の小坂樫男市長は21日、長野市で開いた長野県市長会の総会で市長会長に選任された。

市長会は、県下19市の市長で組織するもので、21日まで鷲沢長野市長が会長を務めていた。小坂会長の任期は、22日から2年間。

今回は、南信地区からの選出となり、小坂伊那市長が推薦された。伊那市長が市長会長を務めるのは、昭和53年の三沢功博市長以来31年ぶりで、上伊那では、平成9年の中原正純前駒ヶ根市長が務めて以来となる。 -

犬のふん害防止啓発活動

飼い主のマナーとして、犬のふんの持ち帰りを徹底してもらおうと18日、伊那市内で啓発活動が行われた。

伊那市が今回初めて企画し、狂犬病予防注射の各会場で、市の環境保全協力員が「犬のふんは飼い主の責任で持ち帰りましょう」と書かれたチラシを配った。

市によると、道路や公園などに放置された犬のふんに関する苦情は、ほぼ毎月寄せられていて、市では「河川敷などは、軽い気持ちでふんをそのままにする飼い主も多い」と話していた。

啓発活動は19日以降も各会場で行われる。 -

AFS長野南信留学生歓迎会

世界各国の高校生を対象にした交換留学プログラムを行っているAFS長野南信支部は、3月に日本に来た留学生の歓迎会を19日、伊那市の春近郷ふれ愛館で開いた。

歓迎会には、ホストファミリーやAFSのスタッフ、受け入れ先の高校生などが、それぞれ一品料理を持ち寄った。

今年は、マレーシアやフィリピンなどから5人の高校生が南信地区に留学している。

歓迎会では、ドイツからの留学生で伊那弥生ヶ丘高校に通うジュリア ハンバックさんが、宮沢賢治の詩「雨ニモ負ケズ」を朗読した。

また、諏訪清稜高校に通うインドネシアのアルヴィナ アーディスさんが、踊りを披露した。

留学生はこれから約1年間、日本の家庭にホームステイしながら高校に通い、日本人と同じ授業を受ける。

AFSでは、「外国人を受け入れると、半分留学したように海外の文化を学ぶことができる良い機会になると思う」と話し、来期のホストファミリーを募集しているほか、「是非若いうちに勇気をもって日本から飛び出してほしい」と、高校生に呼びかけていた。 -

高遠城址公園で篠笛の演奏

桜が散り終わりとなった高遠城址公園で20日、日本の伝統楽器篠笛の演奏が行われた。

演奏したのは神奈川県在住でプロの篠笛奏者大野利可さん。

大野さんは4年前、伊那市で初めて演奏会を開いたことがきっかけで、去年から市内で篠笛の講座の講師を務めている。

演奏会は訪れた人たちに篠笛を楽しんでもらおうと企画したもので、今年で2回目。

大野さんは1時間ほどの演奏の中で、自分で作曲したオリジナル曲や、春にちなんだ曲などを披露した。

訪れた人たちは篠笛が奏でる音色に聞き入っていた。

城址公園の桜は現在「散り終わり」。20日から入園料と市が管理する駐車場は無料となっている。 -

伊那技専就職説明会 参加12社

南箕輪村の伊那技術専門校で21日、企業の合同求人説明会が開かれた。参加企業は去年より27社少ない12社で、不況の影響がうかがえる。

学生は、来春修了予定の学生と、今年の秋修了予定の学生、合わせて38人が参加した。

同校では、企業で即戦力となる人材の育成を目指して技能の取得、理論の学習をしている。

この合同求人説明会は、4年前に始まり、例年40社近くの参加があったが、今年の参加企業は12社と厳しい数字となった。

これまで、この説明会をきっかけに修了生の半数近くが就職を決めているということで、学生らは積極的に、企業のブースを回っていた。

伊那市出身のメカトロニクス科2年生、野溝徹さんは、「この不況の中でも、参加してくれる企業があってありがたい。会社の動きや、求める人材について教えてもらえたので参考になった」と話していた。

伊那市の精密部品製造業のテクミサワは、「この不況で仕事が減っていて、忙しいわけではないが、技術の伝承のため若い人材を確保したい。即戦力になるとは考えていないが、ものづくりについて学ぶ志しに期待したい」と話していた。 -

春季北信越高校野球組み合わせ

県大会への出場権をかけて競う第120回春季北信越高校野球大会南信予選の組み合わせ抽選会が21日、諏訪市で行われ、出場24校の対戦カードが出揃った。

そのうち上伊那の出場校は、部員不足で出場を辞退した箕輪進修高校を除く7校で、対戦日程は次の通り。

初日の29日は、高遠高校が下伊那農業高校と午前9時

から県営飯田球場で対戦する。

同じく県営飯田球場では午前11時半から、上伊那農業高校が諏訪双葉高校と対戦する。

また午後2時からは、伊那弥生ヶ丘高校が富士見高校と対戦する。

諏訪湖スタジアムでは、午前11時半から伊那北高校が阿智高校と対戦する。

5月2日は、辰野高校が下諏訪向陽高校と午前9時から県営飯田球場で対戦する。

去年、秋の大会で今大会のシード権を得た駒ヶ根工業高校は、2日の午前11時半から阿南高校と茅野高校の勝者と県営飯田球場で対戦する。

また、赤穂高校は2日午後2時から、諏訪双葉高校と上伊那農業高校の勝者と諏訪湖スタジアムで対戦する。

県大会の出場枠は上位4校。

決勝は5月9日の午後0時半から、県営飯田球場で行われる予定。 -

全国学力テスト実施

文部科学省が行う全国一斉の学力テストが21日、小学校6年生と中学3年生を対象に実施された。

このうち伊那市の伊那東小学校では、6年生113人がテストに臨んだ。

テストは今年で3年目。小学校が国語と算数、中学校が国語と数学の2科目。

調査は、義務教育の水準向上のため学力、学習状況の把握をしようと文部科学省が全国一斉に実施した。

県教育委員会によると、県内では小中学校合せて549校で実施した。

伊那ケーブルテレビエリア内では、伊那市・箕輪町・南箕輪村の全ての小中学校でテストが行われた。

この結果は、8月末頃に各学校に報告されることになっている。 -

南箕輪村特別職報酬 白紙諮問

南箕輪村の唐木一直村長は21日、村の特別職報酬審議会を開き、村長などの給料や議員報酬の改定について白紙諮問した。

唐木村長はあいさつの中で、「近隣との均衡も考慮し適正な額を決定いただきたい。大変厳しい不況が続いていることも考慮いただけるとありがたい」と話した。

審議会は委員8人で構成していて、会長に村社会福祉協議会会長の堀深志さんを選出した。

昨年度は、村長、副村長、教育長は給料月額から一律5%の減額。議員報酬については減額措置をしていない。

審議会は22日、答申を予定している。 -

あるしん景気動向まとめ

「景気悪化」8割が回答アルプス中央信用金庫は、上伊那地区の中小企業の景気動向をまとめた。8割を超える企業で景気が悪化していると回答していることがわかった。

この調査は、あるしんが上伊那地区の企業を対象に行っているもので、回答のあった企業の約200社のうち今年1月から3月の景気について85.4%が「悪かった」と回答していて、前期より17.4ポイント増えている。

また製造業、建設業など全ての業種で悪化幅が拡大していて、特に卸売業は100%の企業が「悪い」と回答する深刻な状況となっている。

また4月から6月の見通しについても悪いとする企業は8割を超えていて、引き続き厳しい予想となっている。 -

プレミアム付き商品券5月に販売

伊那商工会議所、伊那市商工会、JA上伊那の3者は、販売額に一定の金額を上乗せした商品券「プレミアム付き商品券」を5月に販売する。

21日、伊那商工会館で商品券販売について会見が開かれた。

プレミアム付き商品券は、地域の活性化や消費拡大につなげようと、伊那商工会議所、伊那市商工会、JA上伊那が発行する。

商品券は10%のプレミアム付きで、11枚綴り1万1千円分を一万円で購入できる。

3万セット、総額で3億円分販売する予定で、プレミアム分は3千万円となる。

3千万円は、半分の1,500万円を伊那市の補助金で、残りの半分は販売元の商工会議所、商工会、JA上伊那、また商品券に参加する店などが負担する。

商品券を使える店は、発行する3団体に加入している事業所で、参加店についてはこれから募集し、400店ほどを見込んでいる。

商品券の販売は5月30日を予定していて、販売元の3団体がそれぞれ窓口を設けて販売する。 -

南箕輪村民体育館に卵投げつけられる

19日午前7時半ごろ、南箕輪村村民体育館に生卵が投げつけられていることがわかった。

場所は村民体育館の玄関付近で、卵は10個程度投げつけられたものと見られ、玄関の扉などに卵のしみが付いている。

村民体育館を管理している唐沢登さんが発見した。

村では、伊那警察署などに依頼し、パトロールを強化する考えで、「みんなの施設なので、大切にきれいに使ってほしい」と話していた。

2012/(土)