-

長野地裁伊那支部・伊那税務署建て替え

県弁護士会など移設求める

県弁護士会などは18日、伊那市西町の長野地裁伊那支部と、その向かいに位置する伊那税務署の移転建て替えを求める市民集会を開き、集会宣言を採択した。

集会を開いたのは、県弁護士会のほか、納税関係団体など14団体でつくる「税務署・裁判所の明日を考える会」で、この日は関係者や市民ら約100人が集まった。

会では、現在伊那税務署と地裁伊那支部のある場所は道幅が狭くアクセスしづらいことや、双方の建物も敷地面積が狭く十分な駐車場が確保できていないことを挙げ、「市民の交通の安全などが十分に補償されていない」と主張している。

地裁伊那支部は、建設から今年で50年となることから今年度、庁舎の建て替えが予定されているが、事業の実施主体である東京高裁は、現地での建て替えを計画している。

これに対し、発起人の中村威彦弁護士は、「どうせ建て替えをするなら、利用者がアクセスしやすい、障害者などに優しい施設とするべき。これは皆さんにかかわること。市民の皆さんにも考えていただき、行動に移していただきたい」と訴えた。

こうした動きに対し東京高裁は、「伊那支部の庁舎建設はすでに予算措置がとられており、現時点では計画通りの建て替えを計画している」としている。

伊那支部の工事は本年度中に着工し、来年度完成の予定。

会では、今後も働きかけを続け、より利便性の高い場所へ双方の施設の移設を求めていくという。 -

南小ドラゴンズ 南信大会出場に向け合宿

南箕輪小学校の児童でつくる少年野球チーム「南小ドラゴンズ」は、今月開いた第28回長野県学童軟式野球上伊那地区大会で優勝し、南信大会に出場する。

今週末の南信大会に向け16、17日の2日間、村内で強化合宿をした。

南小ドラゴンズは現在2年生から6年生までの38人が加入していて、今月開いた上伊那大会で優勝を果たし、南信大会への切符を手にした。

参加した子どもたちは、野球漬けの二日間を送れるということで、いつもとは違った雰囲気で練習に臨んでいた。

練習が終わると宿舎で全員一緒に食事をしたり、学年ごと余興を発表したりしていた。

合宿はチーム強化のほか、子どもたちに集団生活の大切さを学んでもらうことも目的の一つ。

小林祐司監督は、「合宿を通して集団生活の大切さを学び、チームメイト同士の絆を深めてもらいたい」と話していた。

南小ドラゴンズは、スローガンの「チーム一丸となって全員野球で目指せ長野県一」を目標に、飯田市で開かれる南信大会に臨む。 -

はらぺこでみそ造り

伊那市東春近の保育園、山の遊び舎はらぺこの園児20人は13日、みそ造りに挑戦しした。

はらぺこでは、昔ながらの方法で作ったみそを味わおうと、毎年味噌を手造りしていて、今年で5年目。

これまでは電動式の機械で大豆をつぶしていたが、今年は保護者の家から借りた手押し式の機械ですりつぶすことにした。

子どもの力では少しハンドルが重いようで、周りからは応援の掛け声が上がっていた。

10キロの大豆を全てつぶすと麹と塩を混ぜ、みそ玉を作る。

このみそ玉はワラの上で1週間ほど寝かせた後、たるに入れ、10カ月ほど寝かせて完成する。

はらぺこでは来年の4月ころ、このみそを使ってみそ

汁などの料理を作る計画という。 -

伊那市商工会総会

会長に森本光洋さん再任

伊那市商工会の通常総会が14日、伊那市高遠町総合福祉センターで開かれ、任期満了に伴う役員改選で、森本光洋さんが会長に再任された。

再任された森本会長は、「中小企業はもはや自助努力による対応の限界を超えている。喫緊の課題となっている資金繰りについては、商工会として都道府県連、全国連のネットワークを活用し組織をあげて最大限の支援を行っていきたい」とあいさつした。

伊那市商工会は市町村合併に伴い平成19年に発足し会員数は、平成21年度3月31日現在455人となっている。 -

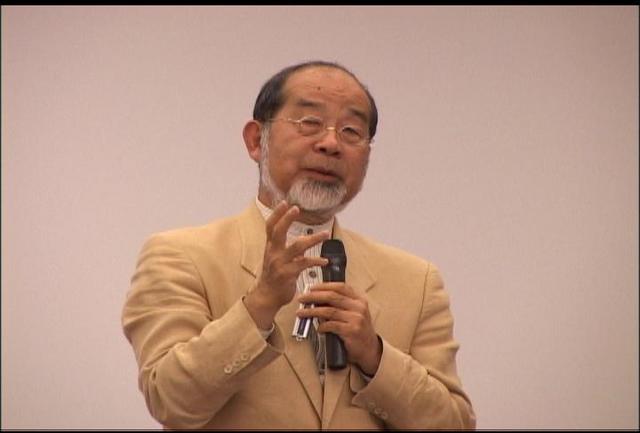

シニア大学入学式

高齢者の生きがいづくりや仲間づくりを目的とする長野県シニア大学伊那学部の入学式が14日、伊那市の伊那合同庁舎で行われた。

今年度入学する約120人が、入学式に参加した。

宮坂学部長は、「今日の入学を機に、これまでの経験に磨きをかけ、明るい社会の担い手になってほしい」と式辞を述べた。

また新入生を代表して、伊那市の下山啓一さんが、「今後の生き方の指針となるものを求め、仲間を作りながら2年間を学びたい」と話した。

シニア大学はおおむね60歳以上を対象に県が実施しているもので、受講期間は2年間。

今後、1カ月に2回ほどのペースで講座を開講し、伊那谷の歴史や健康づくりなどを学ぶ。

今年度の最年少者は58歳、最年長者は84歳となっている。 -

南箕輪村商工会総会

会長に田中秀明さん再任

南箕輪村商工会の通常総会が15日村商工会館で開かれ、任期満了に伴う役員改選で、田中秀明さんが会長に再任された。

田中会長は、「今まで培ってきたノウハウだけでどうにかできる状況ではない。これまで以上に会員同士力を合わせてそれぞれの企業を、また地域を活性化していかなくてはならない」と話した。

南箕輪村商工会では、不況による会員への負担軽減を図るため、今年限り、会費を20%削減することが決まっている。

現在会員は319人で、会費の削減に伴う減収は、全体で180万円ほどが見込まれる。 -

ヒメギフチョウ 住民と行政が保護へ

伊那市長谷の鹿嶺高原に生息する貴重なチョウ「ヒメギフチョウ」を住民と行政が協働で保護する活動が始まる。

春の訪れを知らせる蝶と呼ばれているヒメギフチョウは、環境省から絶滅の恐れのある生物に指定されている。

伊那市では3カ所で生息が確認されているが、いずれもその数は多くない。

生息地の一つ、伊那市長谷の鹿嶺高原でも年々その数は減ってきているという。

伊那市東春近の窪田勝好さんは、日本鱗翅学会会員で、16年前から鹿嶺高原でヒメギフチョウの生息調査を行っている。

窪田さんは、ヒメギフチョウを保護するためには、「幼虫の時のエサとなる植物ウスバサイシンを守ることが大切」と話す。

このウスバサイシンは、高原の開発に加え、シカなどの食害により減少してきている。

長年にわたり鹿嶺高原でヒメギフチョウの調査をしてきた窪田さんは、「この場所をヒメギフチョウが舞う貴重な生息地とし残していきたい」と話している。

伊那市では、ヒメギフチョウの幼虫のエサとなるウスバサイシンの分布調査を23日に、またシカなどの食害から守るための柵の設置作業を24日に計画していて、それぞれボランティアを募集している。 -

高尾神社例大祭

伊那市山寺の高尾公園で16日、高尾神社の例大祭とツツジまつりが行われた。

高尾神社は、77年前に山梨県の神社からのご神体を祀ったのが始まりで、それ以来、商売繁盛を願い、毎年例大祭を行っている。

例大祭では、地元山寺区の小学5・6年生8人が、浦安の舞を奉納した。

舞は、扇を使うものと鈴を使うものの2種類あり、子どもたちは緊張した表情で厳かな舞を披露していた。

また、花の見頃に合わせたツツジまつりでは、ゲーム機などがあたる福引きに、多くの子どもたちが列を作っていた。

公園内に植えられているツツジは現在見頃で、20日頃まで楽しめるという。 -

中条公民館で盆栽山野草展

伊那市の中条山野草盆栽クラブの展示会が17日まで、伊那市西箕輪の中条公民館で開かれている。

中条公民館で活動する山野草盆栽クラブが毎年この時期に開いているもので、今年は約300点の山野草や盆栽を展示している。

展示会は、愛好者にも人気が高いアツモリソウが多いことが特徴。

北海道の礼文島に自生し、絶滅危惧種に指定されているレブンアツモリは、ほかのアツモリソウと異なり淡いクリーム色をしている。

赤紫色で花が大きい釜無ホテイアツモリは、南アルプスにも自生しているが、ニホンジカの食害で野生種はほとんど見られなくなっているという。

また盆栽も、樹齢100年を超える松など、見ごたえのある鉢が多く並んでいる。

白鳥昭平会長は、「会員の育てた成果を大勢の人に見てもらいたい」と話していた。

展示会では即売も行われている。 -

伊那市消防団のホームページ完成

伊那市消防団の活動紹介や年間スケジュールなどを掲載したホームページが、このほど完成した。

消防団の活動を広く知ってもらうとともに、団員に活動スケジュールなどを漏れることなく伝えるために作成された。

ホームページには、日々の活動の記録が写真付きで紹介されているほか、組織の紹介、防災、防火のための準備や心得などを掲載している。

伊那市消防団の伊藤仁団長は、「市民のみなさんには、消防団の活動を知ってもらい、その必要性を理解してもらいたい」と話していた。

今後は、各分団を紹介するページを設けたり、分団の垣根を越え、団員たちが交流できるページを作成する予定。 -

こどもスポーツ体験教室

子ども達に身体を動かす楽しさを知ってもらう、こどもスポーツ体験教室が16日、箕輪町民体育館で開かれた。

初回のこの日は、町内の子ども約30人が参加し、箕輪町フェンシング部のメンバーから指導を受けた。

教室は、箕輪町教育委員会が普段あまり体験することのないスポーツに親しんでもらおうと、毎年開いている。

子ども達は、剣を構えて前に出る「マルシェ」、後ろに下がる「ロンペ」など、フランス語のかけ声と一緒に動きを教わっていた。

参加した子ども達は、「言葉と動きが難しいけど楽しい」「剣で突いたりよけたりできておもしろい」と話していた。

教室はあと2回予定されていて、子ども達はソフトテニスと卓球を体験するという。 -

春の河川一斉パトロール

河原などに捨てられているごみの実態を把握するための県内一斉パトロールが14日、行われた。

パトロールは、県の呼びかけで市町村や警察署などが参加して毎年行っている。

上伊那では、8市町村の天竜川、三峰川など11の一級河川で行われた。

伊那市高遠町の三峰川・山田河原では5人が作業にあたり、ペットボトルやタイヤのホイールカバー、板きれなどの一般ごみが回収された。

上伊那全体では356キロで、去年の秋に比べ100キロほど減少した。

ごみは、橋のたもとや人が集まりやすい場所に多くあるということで、関係者は、「きれいな川になるよう、一人ひとりが気をつけ、意識を高めていってもらいたい」と呼びかけていた。 -

伊那エンジェルス隊などでつくるキャラバン隊が車上狙いなどへの注意を啓発

上伊那をはじめ中南信地区で、昨年末から車上狙いや自転車盗難などの街頭犯罪が多発していることを受けて15日、防犯ボランティアグループ・伊那エンジェルス隊と伊那警察署、伊那市の3者が、防犯啓発を呼びかける企業訪問をした。

これは、会社の駐車場で対策をとってもらうとともに、社員を通してその家族にも防犯意識を持ってもらおうと今回初めて行われた。

そのうち、西春近の伊那食品工業では、車上狙いや振り込め詐欺防止についての要請書と、チラシの入ったポケットティッシュを手わたし、犯罪防止を呼びかけた。

駐車場を管理する総務人事部の小口知彦部長は「駐車場をきれいにすることが防犯につながると聞いた。防止策を社員に徹底していきたい」と話した。

伊那署管内では4月末現在、車上狙いが42件発生しており、昨年同時期の約2倍となっている。

また、伊那署など5つの警察署は、松本市や白馬村で窓ガラスを割るなどして車上荒しをした疑いで、ブラジル人4人を逮捕している。 -

アユ釣り解禁を前に天竜川漁協が稚魚放流

アユ釣りの解禁を前に天竜川漁業協同組合は14日、アユの稚魚を放流した。

この日は、体長約9センチのアユ5万匹を組合員らが天竜川に放流した。

今年の解禁日は6月27日を予定しており、放流されたアユは、そのころまでに20センチほどまで成長する。シーズン後半の9月ころには、30センチを超えるものも出てくるという。

漁協では、昨年62万匹、約5トンのアユを放流しており、今年も昨年並みの放流を計画している。

漁協によると、昨年は辰野や箕輪など上流部での釣果がよかったということで、今年は6月中旬ころまでに上流部を中心に計29回の放流を行う。

また治水対策として実施されている護岸工事は、釣りシーズンが終わる9月末まで中断される。

漁協では、「一度大水が出れば石についた泥が落ち、エサとなる藻がつく」と話し、アユの成長と釣果に期待している。 -

鎌田實さんが伊那中央病院で講演

医師と患者、患者と家族などの絆をつづったエッセイ『がんばらない』の著者で、諏訪中央病院の名誉院長を務める鎌田實さんの講演会が14日夜、伊那市の伊那中央病院であった。

講演会は中央病院の看護師などでつくる「山脈会」が、看護週間に合わせて企画したもので、患者やその家族など約150人が集まった。

鎌田さんは、病気と闘いながら最後まで前向きに生きようとする老夫婦のエピソードを紹介し「みんなかけがえのない命を生きている。いつかは死ぬとしても、最後までその人らしく生きる権利がある」と話した。

また、チェルノブイリの放射能汚染に苦しむ人たちの救援活動に取り組んでいるベラルーシ共和国でのエピソードも紹介。日本人の看護師たちが、放射能汚染で白血病になった少年のためにマイナス20度の街中で、少年が食べたがったパイナップルを探し回った話を紹介した。

少年の命は助からなかったが、周りの温かな支えの中、懸命に生きたことを話し「温かな支えがあれば、『かんばろう』と思える。一生懸命生きて、温かい時間を過ごすと、『生きていて良かった』と思う」と語った。 -

チームグリーンみなみみのわが村政について提言

南箕輪村の住民有志でつくる「チームグリーンみなみみのわ」が15日、唐木一直村長に、村政についての提言書を手渡した。

チームグリーンみなみみのわは、4年前の村長選挙に出馬した有賀功さんの後援会を母体とする住民有志のグループ。唐木村政の2期目が始まったことに合わせ、この日、有賀会長らが村役場を訪れ、村長に提言書を渡した。

提言は▽不況対策▽公共交通▽景観対策竏窒ネどについての5項目。

公共交通については「まっくんバスは不便との声を聞く。場当たり的な対応でなく、限られた予算の中でも合理的なシステムを構築するべき」としている。

また、地域の景観対策については「南アルプスの仙丈など、南箕輪村から観る景観も観光資源と考え、景観保全の取り組みが必要」などと提言した。

唐木村長は、「可能なことは取り入れるよう検討していきたい」と語った。

チームグリーンみなみみのわでは、今後も時節ごと提言を行っていきたい竏窒ニしている。 -

伊那米試験地で田植え竏衷繹ノ那に適した苗を調査

JA上伊那や農業改良普及センターの関係者などでつくる伊那米総合試験地運営委員会が15日、水稲苗11品種を伊那市美篶の試験田に定植した。

取り組みは、上伊那に適した稲の品種を選定するために毎年行われているもので、条件が同じ一つの水田で別品種の苗を栽培し、収穫量や食味、耐寒性などを比較する。

今年は、寒さに強く、アキタコマチ並みの食味があるとされる品種など2品種を比較栽培し、上伊那に適しているかを調べるほか、現在上伊那で普及している品種も栽培し、現在の田植えや収穫の時期が実際の気候に合っているかを確認する。

収穫は9月を予定しており、データ化し、今後の栽培指導などの参考にしていく。 -

16日から信州みのわ山野草クラブの山野草展

信州みのわ山野草クラブによる春の山野草展示会が16日から、箕輪町の木下公民館で開かれる。

信州みのわ山野草クラブは、7年前に木下公民館のクラブ活動の中で発足した。

今回は寄せ植えや季節の山野草など約200点をそろえた。

会長の白鳥征男さんは、「育てていると愛情が湧いてくる。珍しいものもたくさんあるのでぜひ観に来てほしい」と来場を呼びかけていた。

展示会は17日まで。16日には女性会員による自慢料理が振る舞われる。 -

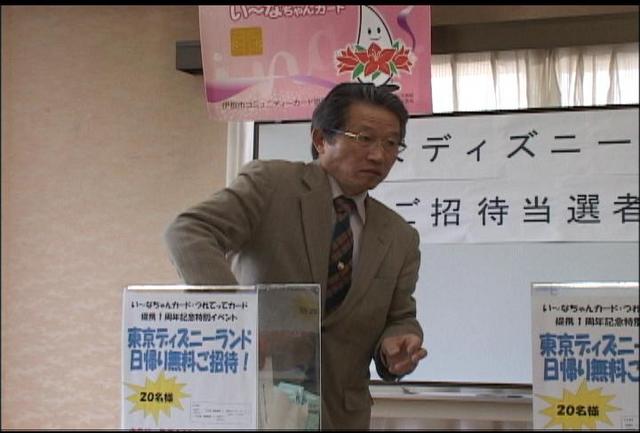

い~なちゃんカード抽選会

加盟店でポイントカードなどとして利用できる伊那市の「い縲怩ネちゃんカード」と、駒ヶ根市などで使える「つれてってカード」の提携1周年記念「東京ディズニーランド無料招待」の抽選会が12日、行われた。

伊那市コミュニティーカード協同組合と、つれてってカード協同組合の役員が、無料招待20人分の抽選をした。

抽選の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市から9人、南箕輪村から1人が当選した。

い縲怩ネちゃんカードとつれてってカードは、去年2月に提携した。

現在、い縲怩ネちゃんカード加盟店が約130店、カード発行枚数は約6500枚。つれてってカードは、加盟店約160店、発行枚数が約1万5千枚。

提携後は、互いの地域から訪れる客も増えているということで、「相互に使えることをPRするためにも、イベントを年に何度か行っていきたい」と話していた。 -

南箕輪村南部小 学校支援地域本部事業始まる

南箕輪村の南部小学校は今年度から、地域ぐるみで学校活動を支援する学校支援地域本部事業に取り組む。

13日夜、実行委員会が南部小学校で開かれた。

学校支援地域本部事業は昨年度から始まった国の委託事業。

学校の要望に基づいて、地域住民がボランティアで授業やクラブ活動の支援をしたり、学校周辺の環境整備などを手助けする。

南箕輪村内では、南部小学校がこの事業への参加を希望し、文部科学省の指定を受けた。

実行委員会では、学校支援ボランティアを募り、名簿作りを進める。

南部小は、野菜作りや和楽器演奏などの授業の補助、草取りなどを希望していて、ボランティアは学校の要請に応じて支援をしていくことになる。

南部小では、この事業への理解を深めてもらうための講演会を今月25日に計画している。

学校支援地域本部事業は、伊那市と箕輪町が昨年度から取り組んでいる。

今年度から参加した南部小では、「地域のボランティアといい関係を築いて今後につなげていきたい」としている。 -

高遠高校で福祉公開授業

伊那市の高遠高校で12日、一般の人に普段の授業を見学してもらう公開授業が行われた。

公開授業は、開かれた学校づくりを進めるために行っている。

福祉コース2年生の介護の授業が公開された。

見学したのは、高校の教員になったばかりで、研修に訪れた池田詩穂さんと、大学4年生で教員を目指している黒沢淳さんの2人。

授業は、体の不自由な人をベッドから車いすに移動させる方法を体験するもので、生徒たちは介護するときの体の使い方などを学んでいた。

高校教諭の池田さんは、「違う先生の授業を見られて新鮮な気持ち。授業で生かしていきたい」と話した。

大学生の黒沢さんは、「先生2人体制で、一人ひとりが集中できるような工夫があった。教育実習の参考にしたい」と話していた。

高遠高校では、9月に一般対象の公開授業を予定しているほか、希望があれば見学を随時受け付けるという。 -

箕輪町商工会長に黒田重行さん

任期満了に伴う箕輪町商工会の役員改選が、13日開いた通常総代会で行われ、新しい会長にプラトーンの黒田重行さんが選ばれた。

推薦委員会を組織し検討した結果、これまで副会長をつとめてきた鋼材製造業プラトーンの黒田重行さんが会長に推薦され、総代会で承認された。

黒田さんは、「先輩達の長年にわたる努力により培われた商工会の名誉、町の名誉を傷つけることのないよう努力したい」とあいさつした。

3期8年会長を務めた小林紀玄さんは、「厳しい時こそ、みんなの力を結集して、商工業をさらに発展させてほしい」と話していた。

黒田さんの任期は13日から平成24年までの3年間。

また総代会では、町商工会の組織の変更について提案があった。

町商工会には、中部・北部・南部と3つの支部があり、支部で推薦を受けた総代により会を開催してきた。

しかし、地域での組織運営が困難になり、中部と北部は今年に入って支部が解散し、総代を選出する組織がなくなった。

そのため、これまでの総代会から会員だれもが参加できる総会へと組織を変えることが提案され、賛成多数で了承された。 -

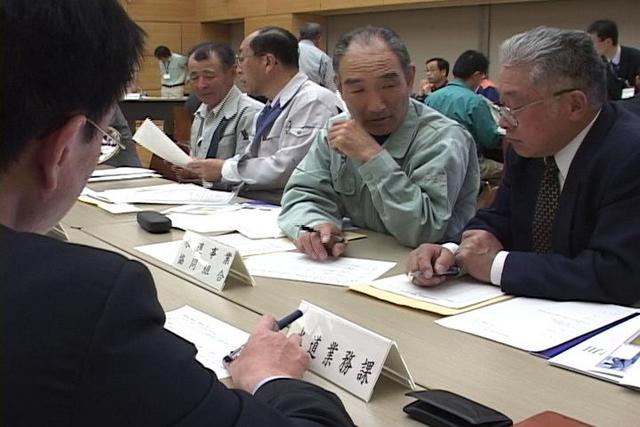

災害時応援協定関係者会議

伊那市と災害時の応援協定を結ぶ企業や団体と、伊那市の職員が14日、関係者会議を開いた。

この会議は、平成18年7月に発生した豪雨災害以降、事前に情報を共有することで、万が一、災害が発生した場合に迅速に対応できるようにと、毎年この時期に行っている。

伊那市と応援協定を結ぶ27の企業や団体の代表と、伊那市の関係部署職員約60人が集まり、連絡先を確認したり、災害時の物資の提供に関する協力体制や、簡易トイレの設置などについて確認した。

3月末までに、食料や物資の支給支援のほか、災害時に必要な医療提供や行方不明者の捜索など28の協定が締結されている。 -

温暖化対策病院協議会で情報交換

長野県内の医療機関が省エネルギーなどについて情報交換する県温暖化対策病院協議会が14日、伊那市の伊那中央病院で開かれ、県内の43医療機関から70人が参加した。

県では、温暖化防止県民計画に基づいて、家庭や企業でさまざまな対策を進めている。

その一つとして県内の病院にも呼びかけ、省エネなどの取り組みについて情報交換を行う協議会を昨年設立した。

今年度1回目の協議会では、伊那中央病院の省エネの取り組みなどが報告された。

報告によると、伊那中央病院では、省エネルギー推進委員会を平成18年6月に設置している。

外光を取り入れ電気使用量を減らしたり、適度な空調を保つことなどにより、増床や増築が行われているにもかかわらず、エネルギー使用量は横ばいを保っているという。

協議会では、今年度の事業計画として、6月に二酸化炭素の排出量の調査を行うほか、県内各医療機関の事例について研修していく予定。 -

村井知事と伊那商工会議所女性会が懇談

上伊那地域を視察に訪れた村井仁長野県知事が14日、伊那商工会議所女性会と懇談し、上伊那の課題について考えを示した。

懇談会は伊那商工会館で開かれ、伊那商工会議所女性会のメンバー15人が参加した。

交通網整備について村井知事は、「リニア新幹線など将来の交通環境に期待していいと思う。ニーズに注意深く対応していきたい」と話した。

また少子化対策については、「まず結婚する人を多くしなければ」と話し、「県内各地で開かれている結婚相談所を県でまとめ、幅広い出会いの場が持てるよう現在検討を進めている」とコメントした。

また医師不足の問題にも触れ、「上伊那の医療問題は十分承知している。県としては、どこが中核病院と言いにくい状況でもある。病院の関係者間で機能分担などをまとめてもらえれば、県で話し合いの場を設けたい」と話した。

女性会は昨年、県の補助金「元気づくり支援金」を受けて環境問題についての紙芝居を制作していて、懇談会に合わせて披露した。 -

すくすく絵本の会

親子が読み聞かせ楽しむ

南箕輪村の未就園児の親子を対象にした子育て支援施設「すくすくはうす」で12日、親子が絵本の読み聞かせを楽しんだ。

毎月行われている絵本の会で、すくすくはうすのアドバイザーが絵本や紙芝居を読んだ。

絵本の会は去年まで図書館の職員に依頼して行っていたが、今年からアドバイザーが受け持つことになった。

今会がその初回で、集まった子どもの年齢に合わせた絵本を読み聞かせたり、パネルシアターを披露した。

パネルシアターでは、子どもたちも動物の絵をパネルに貼るなどして楽しんでいた。

アドバイザーの高橋美奈さんは、「お母さんと子どもが絵本を読むきっかけになればうれしい」と話していた。

絵本の会は毎月第2火曜日の午前10時半から、すくすくはうすで開く。 -

公売オートバイ人気

伊那市がインターネット公売に出品したバイク「カワサキ メグロSG」が人気を呼んでいる。

このバイクは以前、伊那市が公用車として使っていたが、ここ10年ほどは使われず車庫に眠っていた。

市ではこのバイクを財源の足しにしようと、インターネットによる公売に出品したところ4月14日から締切となった5月12日までに約300件の入札参加仮申し込みがあった。

バイクのエンブレムにあるメグロは40年ほど前にあったエンジンメーカーの名称で、カワサキと業務提携した。

このバイクは1964(昭和39)年から5年間販売され、マニアの間では人気があるという。

仮申し込みが済んだ人を対象とした入札は26日から始まり、6月2日に落札者と価格が決まる予定。 -

さわやかエンジョイ体操教室開講

ウォーキングなどで楽しく体を動かすエンジョイ体操教室が13日、箕輪町で始まった。

恒例の教室で、箕輪町に暮らす21人が参加した。

講師を務めるのは健康運動指導士の宮沢繁美さん。

この教室ではウォーキング、軽い筋力トレーニング、ストレッチなどを行う。

この日は、足のストレッチをしたあと、参加者は体育館の中を歩いた。

講師から、「下を向いて歩かない」などのアドバイスを受け、背筋を伸ばし、大きく手を振りながら歩いてい

た。

ウォーキングの後は、肩を回すなどのストレッチをして体をほぐした。

また、足のリンパの流れを良くするため、裸足になって足のマッサージにも挑戦。参加者は、講師の手本を見ながら丹念に足を揉みほぐしていた。

この体操教室は8月まで全8回開く。 -

辰野町の管轄伊那警察署へ

長野県警は、辰野町を岡谷警察署の管轄区域から伊那警察署の管轄へ変更するなどとした組織再編計画案をまとめた。

県警では辰野町の管轄変更により、広域連合の区域と整合が図られ、住民と協働した防犯活動や交通安全活動が進めやすくなるほか、裁判所管轄区域と整合し、事件送致業務や護送業務の効率化が図られる竏窒ニしている。

なお辰野町交番には所長以下8人の警察官が配置されていて、従来通りの運用になるという。

再編案については、説明会などを開いて住民の意見を聞き、県議会での議決を経て来年4月からの実施を予定している。 -

ママさんバレー開幕

伊那市ママさんバレーボールの今年のリーグ戦の開幕式が12日夜、伊那小学校体育館で行われた。

開幕式では去年の優勝チームから優勝カップが返還された。

伊那市ママさんバレーボール協議会の北野ちづる会長は、「今シーズン、けがのないよう楽しくプレーしましょう」とあいさつした。

また、全チームを代表してチーム「みなみ」の北林奈美さんは、「協力してくれる家族に感謝し、明るく元気よく最後までリーグ戦を戦います」と選手宣誓した。

今シーズンは去年と同じ8チームが参加し、11月に優勝決定戦が行われる。

1812/(木)