-

上伊那教育会所蔵秀作展

上伊那教育会が所蔵する美術作品の展示会が23日から、伊那市の県伊那文化会館で始まる。

作品展は、上伊那教育会が所蔵する文化財を地域の人たちに知ってもらおう竏窒ニ企画された。

美術品は伊那谷出身の美術家のものを中心に約60点を展示する。

作品の中には、現在の東京芸術大学初代校長の伊澤修二関連の資料や、日本画家の池上秀畝、洋画家の中村不折などの作品も展示されている。

この上伊那教育会所蔵秀作展は2月15日まで。 -

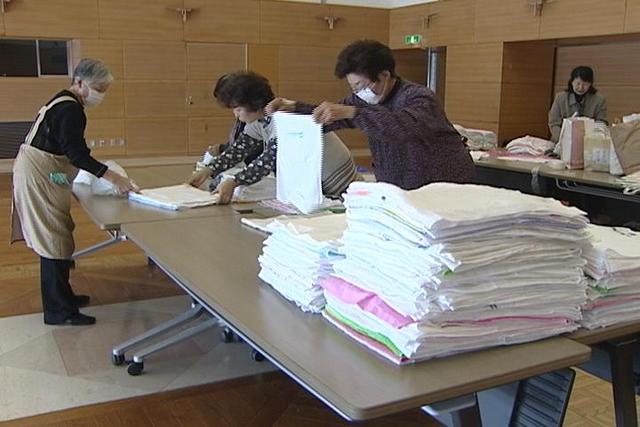

伊那市女性連絡協議会が古布を寄付

伊那市女性団体連絡協議会は22日、市内の福祉施設に寄付する古布とタオルの仕分け作業を伊那市役所で行った。

11団体の代表が伊那市役所の多目的ホールに集まり、作業を行いました。

同協議会は、ボランティア活動の一環として毎年市内の福祉施設に古布などを寄付している。

古布とタオルは各団体の会員が持ち寄ったもので、古布はおよそ300キロ分、タオルは500枚集まり、11団体の代表が仕分けした。

協議会の春日幸子会長は、「年々会員の意識が高まっていて、集まる数も増えてきている。有効に使ってもらえたらうれしい」と話していた。

この後参加者は、仕分けした古布やタオルを伊那市社会福祉協議会に届けた。 -

障害者就職支援セミナー

障害者の就職を支援しようと22日、伊那市のいなっせで就業支援セミナーが開かれた。会場には障害のある人や支援者、企業経営者など約100人が集まった。

このセミナーは、地域全体で障害者の就業を促進しようと、南信障害者就業支援ネットワークが開いた。

宮城県で会社を経営する大場俊孝社長が講師を務め、「障害を乗り越えて働くために」という演題で講演した。

大場社長は、全社員の2割にあたる10人の精神障害者を雇用している。

障害者の雇用が難しいという現状について大場さんは、「家族、支援機関が、無理をさせられないという思いから就職をあきらめている場合が多い」と話した。

また企業側も受け入れに不安があることから、「訓練制度を利用して職場環境や仕事への適応を進め、雇用につなげることが大切」と説明した。

大場さんは、「障害者が職場に定着するにはお互いの理解が必要。現在の環境をそれぞれ見つめ直して理解を深めてほしい」と呼びかけていた。 -

高遠高生が保育園でお話披露

高遠高校福祉コースの2年生が20日、伊那市の高遠第1保育園で、うちわを使って昔話を披露した。全園児約80人がお話を楽しんだ。

高遠高校の福祉コースでは、保育の授業で保育園を訪れ園児とふれあう機会を作っている。

準備は10月から進めていて、この日は「ネズミの嫁入り」など2つの昔話を披露した。

お話の間には、園児と一緒に動物が風邪をひいた歌を歌い、「手洗い、うがいをしっかりして風邪をひかないように」と呼びかけた。

ある生徒は、「練習は恥ずかしかったけれど、本番では大きな声で出来た。喜んでもらえたのでよかったです」と話していた。 -

合同就職面接会に前年13社下回る27社、求人減に対して求職者倍増

伊那公共職業安定所(ハローワーク伊那)は23日、上伊那地域合同就職面接会を伊那市西町のプリエ・キャスレードで開いた。参加企業は前年同期に開いた面接会を13社下回る27社だったのに対し、職を求めて訪れた人たちは前年の倍近い153人。特に現場製造職の落ち込みは激しく、前年の面接会に61人もあった求人はわずか1人にまで激減した。働いていた職場の経営悪化に伴い解雇や雇い止めされた人の姿もあり、厳しい雇用情勢を如実に示した。

製造業で正社員として働いていたが不況の影響で解雇されたという上伊那郡内の30歳男性は、企業との面接を終えて「やはり厳しい」と唇をかんだ。製造の職を求めて求職活動の毎日だが「ひとつの求人に対して10倍や20倍の競争率が普通になっている」とも。実家で暮らすため何とか生活をつなぐが「今後もあたるだけ、あたるしかない」と続けた。

同じく製造現場の仕事をしていたという伊那市内の40代男性は、この日の会場に足を運んだものの希望職種の求人がなく面接を受けなかった。「技術力があるとか、手に職があるとか必要になっていて難しい。若くもないですから」ともらした。

面接会には数社の製造業が参加したが、大半は技術専門職。ある製造業の採用担当者は「現場の製造職は募集する状況にない。高い専門的な能力がある人に限って採用している」と話す。

製造の求人が激減する一方で、目立ったのが介護や看護職などの求人。ある福祉施設の担当者は「製造業の派遣などで解雇された人からの求人問いあわせが急激に増えている」と説明する。「中途で入った人は経済が立ち直った時に再び転職されてしまうのではと不安もあるが、この不況が私たちにとって労働力を確保する絶好機であることもたしか」と話し、求職者との面接に臨んでいた。

また、会場には農業法人への就職や就農を考えている人たちの相談窓口も設けられ、若者らが熱心に担当者から説明を受ける姿もみられた。

生産工程管理の仕事をしていたという伊那市内の男性(31)は「不況だが自分をもっと試したいと思い会社を辞めた。今日の面接を受けに来ている人の数を見ても厳しいと感じるが、適正をみながら長く働ける職場をあわてずに探していきたい」と語り、食品業界に勤めながら職を探している上伊那郡内の男性(30)は「このような時でも自分にあった仕事があるはずなので、求職活動を続けていきたい」と話した。

同安定所の野口博文所長は「今日の面接会でも切迫感の高さが伝わってきたが、今までと違った職種、企業に入るチャンスであるとも言える。幅広く考えてほしい」と語った。 -

小学生絵画コンクール表彰式

かんてんぱぱホールで作品展

美しいふるさとの自然をテーマにした小学生絵画コンクールの表彰式が17日、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれた。

コンクールは、小学生に地元の自然に目を向けてもらおうと、伊那食品工業が毎年開いているもので、今年で4回目になる。

今回は、前回より263点多い958点の作品が伊那市内の小学校から寄せられ、この日は入賞した24人の子どもが表彰された。

最高賞のかんてんぱぱ賞は、伊那小学校2年の塩谷遼平くんの作品「きゅうりの丸かじり」。

伊那食品工業の塚越寛会長は、「これからも伊那市の自然をよく観察して、たくさん絵を描いてください」とあいさつした。

作品の展示は25日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。 -

春の高校伊那駅伝激励看板設置

3月22日に開かれる春の高校伊那駅伝をPRしようと21日、伊那市美篶上川手に住む白鳥博文さんが手作りの看板を設置した。

看板はナイスロード沿いにある知人の田んぼの畦に設置し、駅伝の開催が60日後に迫ったことを知らせている。

白鳥さんは1978(昭和53)年に開かれた第1回伊那駅伝に上伊那農業高校の選手として出場した。

当時は2年生で距離が5キロの1区を走り、タイム18分27秒で区間賞を獲得したほか、上農も総合2位という成績を残している。

駅伝のコースが2007年から変更され、自宅近くのナイスロードを走るようになったことから、当時の恩返しをしようと看板を設置するようになった。

白鳥さんは駅伝開催までの日数を書いた看板を毎日付け替えることにしていて、「選手たちの励みになるよう地元の歓迎の気持ちを伝えたい」話している。 -

防災ヘリで訓練

ヘリコプターを使った救急救助訓練が21日、伊那市高遠町の山田河原駐車場で行われた。

山間地で発生する救助活動が迅速に行えるようにと、高遠消防署と県消防防災航空隊が合同で初めて実施した。

訓練は林道を走っていた車が沢に落ち、けが人が多数出たとの想定で行われた。

高遠消防署が松本市にある航空隊にヘリコプターによる救助を要請すると、およそ15分で到着。次に上空のヘリコプターから署員がワイヤーを使ってけが人がいると想定した現場に下りた。

現在、高遠消防署にはヘリコプターから下りる訓練を受けた署員が5人いて、いざという時に出動できる体制を整えている。

救助では担架にけが人を乗せ、航空隊員と連携を取りながら慎重にヘリコプターまで運んでいた。

高遠消防署では山間地での災害など、車で現場まで行くことができない場合、ヘリコプターでの救助は重要になってくる竏窒ニしている。

蟹澤昭二署長は、「気温が低く雪が積もっている時の救助の厳しさを改めて感じた。今後も高度な救助技術の習得と現場で役立つ知識を身に着け、万一の時に備えたい」と話している。 -

独・フェンシング国際大会出場

箕輪北小5年 西藤俊哉君

2月にドイツで開かれるフェンシングの国際大会に、箕輪北小学校の西藤俊哉くんが出場する。

西藤くんは小学5年生で、4歳のときにフェンシングを始め、現在、箕輪町にあるクラブで週2回練習している。

去年の夏に京都で開かれた全国少年フェンシング大会で7位入賞を果たし、国際大会への出場を決めた。

大会には例年、ヨーロッパを中心に6カ国100人ほどが参加する。

日本代表で出場する小学生は16人で、西藤くんの父親によると、県内の小中学生がフェンシングの国際大会に出場するのは初めてだという。

西藤くんが出場する国際大会は、2月28日からドイツのハレ市で開かれる。 -

東大生が伊那市の農業を分析

伊那市の農業の実態について調査した東京大学農学部の学生が21日、伊那市役所で調査結果を報告した。

東大農学部の農業調査は「地域経済フィールドワーク実習」と呼ばれる学習の一環として毎年、関東を中心とした地域で行われている。

今年度は伊那市役所にOBがいることが縁で、伊那市の農業について調査した。

学生らは農家や農業関係者から、経営や農村をめぐるさまざまな問題について聞き取り調査などをした。

この日は農家や関係者を招き、学生11人が結果を報告した。

このうち木原崇彰さんは「農家における夫婦の労働負担」というテーマで発表した。

木原さんは、農家の大半が家族経営だが家事などを含め女性の方が男性に比べて労働時間が長い竏窒ニ指摘した。

そのうえで、「男性は家事労働についてもその負担を認め均等にしていくべきではないか」と話した。

また甲斐友里恵さんは、伊那市における堆肥の流通について、「需要が供給を上回っているので生産から販売まで一括して行う仕組みが必要ではないか」と発表した。

調査の結果は報告書としてまとめ、農家や関係者に配られるという。 -

春闘上伊那地区連絡会結成総会

雇用確保に重点

2009春季生活闘争上伊那地区連絡会の結成総会が19日、伊那市で開かれ、取り組みについて組合員の雇用確保を重点に置くことなどを確認した。

この日は、関係者約80人が参加した。

上伊那地区連絡会は、連合長野上伊那地域協議会や上伊那地区労働組合会議などで構成している。

総会の中で連合上伊那地域協議会の竹内啓剛議長は、「年末に始まった景気後退はとどまることなくウイルスのように日本列島を覆ってしまった。安心して暮らしていけるよう理想を高く元気に闘っていきたい」とあいさつした。

具体的な取り組みとして、組合に加入していない人やパート労働者のための相談ダイヤルを周知し強化していく考えという。

2月5日に闘争開始宣言集会、3月9日に総決起集会を開催する予定。 -

太陽光発電補助金説明会

住宅用太陽光発電の設置費用を国が補助する制度の説明会が21日、伊那合同庁舎で開かれた。

この説明会は、国の補助制度を広く知ってもらおうと、長野県が県内4会場で開いている。

この日は、上伊那や諏訪地域からの一般や企業関係者など60人が会場を訪れ、県の担当者から説明を聞いた。

一般家庭で太陽光発電システムを設置する場合、平均で210万円から280万円ほどの費用がかかる。

国の制度は、その費用の約1割程度を補助するもので、金額は1キロワットあたり7万円となっている。

対象となる発電システムは▽設置費用が1キロワットあたり70万円以下のもの▽余った電力を電力会社に販売できる機能があるもの竏窒ネど。

また上伊那では、伊那市と駒ヶ根市が独自に太陽光発電の設置補助を行っているが、国の補助制度と市町村の補助制度の併用も可能となっている。

県の担当者によると、長野県は日照時間が比較的長く涼しい気候のため太陽光発電に適しているということで、地球温暖化防止のための新エネルギーの普及を図っていく考え。

今年度の申請の締め切りは3月31日までで、県の窓口は長野県環境保全協会となっている。 -

タヒチアンダンス・フェスティバル

南太平洋タヒチ島に伝わるタヒチアンダンスのサークルによるフェスティバルが18日、伊那市民会館で開かれた。

フェスティバルはタヒチアンダンスを身近に感じてもらおうと、サークル「ティアレヘイプア長野支部」が開いたもので、会場には約700人の観客が集まった。

この日はメンバー35人が、南国の軽快なリズムに合わせて、これまで練習してきた成果を披露した。

手の動きは、歌詞の意味を表しているという。

ティアレヘイプアは3月にハワイで開かれる世界大会に出場することが決まっていて、代表の小松千恵子さんは、「練習してきたことを全て出し切り、優勝を目指したい」と話している。 -

高遠高校芸術コース作品展

高遠高校の芸術コースで、美術・書道を専攻している生徒の作品展が、伊那市役所で開かれている。

会場の伊那市役所1階市民ホールには、1年生から3年生の作品50点ほどが並んでいる。

この展示は、地元の人に生徒の作品を見てもらおうと、今年初めて行われた。

どの作品も授業の中で制作したもので、絵画は50号ほどの大きな作品が多いのが特徴。

関係者は、「1人1人テーマも違うし、書き方も違う。それぞれの子の思いをイメージしながら見てほしい」と話していた。

この展示は22日まで。 -

河川環境などについて考える三峰川フォーラム開催

河川環境などについて考える三峰川フォーラムが18日、伊那市役所であった。

同フォーラムは、川の環境保護や親しみやすい川づくりなどに取り組む三峰川みらい会議が開いたもの。

みらい会議のメンバーなど約30人が出席し、4グループに分かれてこれからの三峰川のあり方を話し合った。

テーマは▽アレチウリ駆除▽ゴミをなくす活動、河川環境▽親しみやすい川づくり竏窒ネどで、参加者は普段感じていることや、疑問に思っていることなどを出し合った後、グループ別に意見発表をした。

発表では、「川の水量を増やしてほしい」、「危険度マップをつくってみてはどうか」といった意見が出されたほか、「自然博物館的な川づくりをおこない、観光の拠点として開発できないか」との声も挙がっていた。

三峰川みらい会議の織井秀夫代表は「川でおこなっている工事や河川内の樹木の伐採など、なぜその事業を行っているのかを、広く住民にPRし、川への関心を高めてもらう必要がある」と話していた。 -

イーナちゃんマレットゴルフクラブの初打ち大会

伊那市のマレットゴルフ愛好家でつくる「イーナちゃんマレットゴルフクラブ」の初打ちが18日、伊那市東春近の榛原河川敷マレット場であった。会員85人が参加し、雪が残るコースで今年初めての大会を楽しんだ。

大会は36ホール、パー144で行われ、マレット場にはスティックでボールをたたく心地よい音が響いた。

今年から新たに会長となった平沢久さんは「初心者や新会員を大切にしながらクラブを盛り上げ、マナーを守りながら互いの親睦を深めていきたい。」と話していた。

大会の結果、男性は96打で飯沢章男さんが、また、女性は100打で向山元子さんがそれぞれ優勝した。

イーナちゃんマレットゴルフクラブの公式戦は3月からはじまり、シーズンが終わる11月までに約30試合が行われる。 -

西箕輪上戸地区、大文字を倒す

伊那市西箕輪上戸に建てられていた大文字が20日早朝、住民らによって倒され、地区の伝統行事を締めくくった。

大文字は、年の初めの厄払いの行事として西箕輪上戸に伝えられているもので、今年も14日早朝、もみ殻などをつめた巾着を結びつけた大文字が、地区のほぼ中心となる辻に建てられた。

この日は、この大文字を倒す日で、早朝5時過ぎから住民が集まり、賑やかに作業を行った。

一説よると、この大文字は室町時代から行われていたとされている。過去には一度やめたこともあったが、村に疫病が流行したため、それ以降は毎年、欠かすことなく続けられているという。

大文字に結びつけられた巾着は1年の健康を守る縁起物とされ、集まった住民がそれぞれに持ち帰っていた。 -

柴田久慶さんらが絵画を貸出

駒ヶ根市在住の画家、柴田久慶さんらは、絵画に親しんでもらおうと、伊那市長谷の特別養護老人ホームサンハート美和へ作品を貸し出した。

19日は、柴田さんや柴田さんの絵画教室の生徒ら6人がサンハート美和を訪れ、貸し出す作品9点を職員に渡した。

この絵画の貸し出しは、教室で絵を学んでいる生徒の一人が、ボランティア活動で何か出来ることはないかと、この施設の職員に相談したことがきっかけで実現した。

絵がロビーに並べられると、早速入所者が絵を楽しんでいた。

あるお年寄りさんは、「色合いがきれい。これらの作品を手本に、絵を描いてみたい」と話していた。

柴田さんは、親せきがこの施設に入所していたこともあり、「年老いて施設に入ることは身近なことに感じる。親近感を持ち協力していきたい」と話していた。

絵画を貸し出す期間は1年間で、希望があれば定期的に作品の入れ替えをするという。 -

伊那小児童が木曽でスキー教室

木曽のやぶはら高原スキー場で20日、スキー教室が開かれ、伊那小学校の児童が滑り方を学んだ。

この日は伊那小学校の3年生と5年生の児童が木曽郡木祖村にあるやぶはら高原スキー場でスキーを体験した。

伊那小学校のスキー教室は、これまで伊那スキーリゾートを使っていたが、休止に伴い今年から車で40分ほどで行ける木曽のスキー場を利用している。

やぶはら高原スキー場は標高1100メートルほどに位置し、初級者用のコースから上級者用まで楽しめる10のコースがある。

子どもたちは初級・中級・上級の3つの班に分かれインストラクターから指導を受けた。

今年からスキー教室に初めて参加する3年生の半分の児童が初心者だという。

子どもたちは、転び方の練習をしたり片足だけ板をはきバランスを取る練習をしていた。

また、上級者の児童はインストラクターの後をついて滑っていた。

県の発表によると、スキー場の利用者は平成4年のピーク時と比べ4割弱となっている。

スキー場の数は110カ所から104カ所に減少するなどスキーを取り巻く環境が変化しているという。

伊那市内の小学校でも伊那スキーリゾート休止に伴い、駒ヶ根と木曽でスキー教室を開くなどその影響が出ている。 -

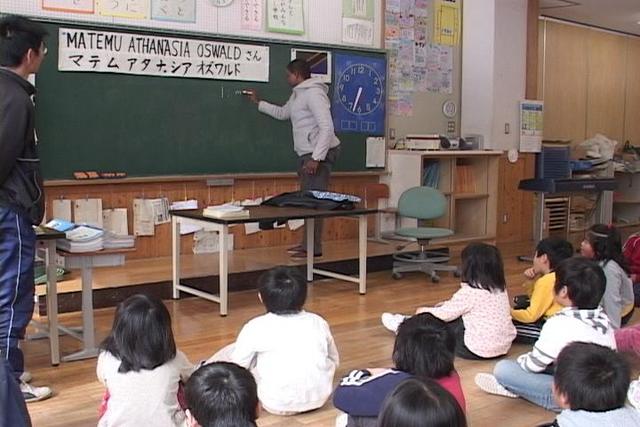

南部小児童と信大留学生が交流

信州大学農学部の留学生が20日、南箕輪村の南部小学校を訪れ、児童たちと交流を深めた。

南部小を訪れたのは中国、モンゴル、タンザニア、インドネシアからの留学生6人。

留学生との交流は、来年度からの英語の授業の導入に合わせ、さまざまな国の文化を知ろうと今回初めて行われた。

体育館での歓迎会では、児童が歌を歌ったり、留学生が一人ひとり自分や国のことを紹介した。その後、クラスごとに分かれて交流を深めた。

2年生のクラスでは、アフリカの国タンザニア出身のマテム・アタナシア・オズワルドさんが、タンザニアの言葉スワヒリ語で数字の読み方を教えた。

子どもたちは、タンザニアの食事や気温などを質問し、1年中温かくて冬がないと聞くと、「クリスマスはいつするのか」「サンタクロースはタンザニアにも来るのか」と次々に質問していた。 -

県政課題について意見交換

「こんにちは県議会です」開催

県政の課題について意見を交わす「こんにちは県議会です」が20日、伊那市のいなっせで開かれ、産業について活発な意見交換が行われた。

これは、特定の県政課題について、県議会の正副議長、議員が市町村長や市町村議会議員、関係団体と意見を交わし、問題解決に努めようというもの。

今回は「地域を支える力強い産業づくり」をテーマに、南信地域を対象に開かれた。

県商工部の荒井英彦部長が産業づくりの現状を説明し、続いて行政や関係団体の代表が意見発表した。

上伊那地区では、伊那商工会議所副会頭でサン工業社長の川上健夫さんが、「若手の人材育成は欠かせない。工科短大をこの地に設置してほしい」と要望した。

これについて木下茂人県議会議員は、「人材の地域定着には工科短大は意義がある。実現の方向を県としても考えてほしい」と話した。

また、長野県経営者協会上伊那支部長で伊那食品工業会長の塚越寛さんは、「企業は研究開発型でないといけない。研究開発に対する補助がもう少しあってもいいのではないかと思う」と話した。

上伊那広域連合長の小坂樫男伊那市長は企業誘致や人材確保への支援、箕輪町商工会会長でマツシマ社長の小林紀玄さんは高度な技術育成の体系的な取り組みを要望していた。 -

人材育成の拠点熱望、県工科短期大学校誘致の意見も

大学や短大などに進む高校卒業者のうち、約85%が県外に進学している長野県。そのまま都市圏で就職し、県内に戻らないケースが多いとみられ、上伊那の経済関係者も若い人材の流出に頭を悩ませている。県議会と南信の経済、行政のトップが意見を交わした「こんにちは県議会」が20日に伊那市で開かれたが、伊那関係の代表者らは県工科短期大学校の南信誘致を熱望。培った技術力を継承し、さらに発展させるためには育成機関が地元に必要と強調した。

席上、川上健夫伊那商工会議所副会頭は「これからは高度化に対応できる開発力と総合的なマネジメント力のある人材育成が求められる。若者を育てられる工科短大校を南信に設ければ、この地域の競争力も高まる」と語気を強めた。

上田市にある県工科短大校の卒業生の大半は県内に就職しており、伊那市選出の木下茂人県議は「地元に密着している点で効果が高い。しかし、県内は広く1校ではカバーできず、南信からは通学できず縁遠い存在」と指摘。

小坂樫男上伊那広域連合長も「工科短大校レベルの養成機関を設置してほしい」と要望し、県伊那技術専門校の充実で対応する案も示した。

伊那市選出の向山公人県議は、地域で踏み込んだ議論が必要と指摘。地域と経済界、行政が一緒になって県へ提案していくべきと述べた。 -

28社が参加して上伊那地域合同就職面接会23日に

伊那公共職業安定所(ハローワーク伊那)は23日午後2時から、上伊那地域合同就職面接会を伊那市西町のプリエ・キャスレードで開く。一般求職者と就職先が未定の今春新規学卒者が対象で28社が参加を予定。未曾有の不況の影響で参加企業は昨年同時期に開いた面接会に比べて12社減っているが、「各企業と直接話ができる貴重な機会」と求職者に呼びかけている。

昨年11月の上伊那地方の有効求人倍率は0.87倍。2002年12月以来6年ぶりの低水準で、雇用情勢は年明け後も一層の厳しさに。今回の面接会でも製造業の落ち込みを受けて現場生産職の求人が減少する一方で、介護職など福祉分野や営業系の割合などが強まっている。

「職種の転換も含め、現実を重視しながら仕事をどのように考えていくかが就職のカギを握っている」と同職安の担当者。面接会は午後4時(受け付けは同3時20分)まで。参加費や事前申し込みは不要で、問い合わせは同職安0265・76・1000。 -

新ごみ中間処理施設の建設候補地の桜井区で行政と住民が懇談会

上伊那広域連合が計画する新ごみ中間処理施設の最終候補地となっている伊那市富県の桜井区で18日、ごみ処理施設に関する懇談会があった。住民約50人が出席し、桜井区の天伯水源付近が候補地に選ばれた経過について、市側の説明を受けた。

懇談会では、住民から環境アセスメントについて「最終候補地となっている桜井区と北新区のうちどちらかが、アセス実施に反対すれば、行わないのか」とする質問が出された。

これに対し市は「今のところ両方の区で反対されるとは考えていない。両区で賛成してもらえるよう、説明を重ねていきたい。」と語った。

また「アセスで不具合があっても、後戻りできず、施設建設を進めるということはないのか」という質問に対しては、「アセスを実施したからといって、建設が決定するというわけではない」とした。

桜井区の鹿野博愛区長は「懇談会を実施するなかで、施設に関する区民の理解をさらに深めてから建設に対しての判断をしていきたい」としている。

同区では、近いうちに施設の先進地を訪れ、稼働状況や周辺の環境について見学する予定。 -

各地で獅子舞

伊那市西箕輪仲仙寺で18日朝、羽広区の小正月の伝統行事、五穀祭があり、羽広の獅子舞が奉納された。

羽広の獅子舞は雄獅子と雌獅子が同時に踊る全国的にも珍しい舞で、400年の歴史がある。

「阿吽の舞」では、雌獅子は口を大きく開けて静かに舞う一方、雄獅子は口をほとんどふさいだまま、は勇壮に舞う。

仲仙寺本堂では、笛や太鼓に合わせ、剣を手にした「剣の舞」や悪魔払いの舞などが、約15分にわたりって続き、アマチュアカメラマンなどが2頭の獅子の舞を写真に収めていた。

舞い合わせは前日の練習で初めて行ったが、保存会では「息が合い、うまく踊れたのではないか」と話していた。 -

健康づくりを通じて新宿との交流進む

「健康づくり」を通じて、伊那市長谷と東京都新宿区のお年寄りが交流を深めている。

伊那市と新宿区は、友好都市提携を結んでいる。

19日は、長谷地区の20人と新宿区の8人が気の里ヘルスセンターに集まり、「操快フラダンス」を一緒に踊った。

操快フラダンスは、高齢者に楽しんで健康づくりをしてもらおう竏窒ニ、早稲田大学の石井康智教授が考案したもの。

長谷地区では以前から、石井教授の指導を受け、高齢者の健康づくりに取り組んでおり、今年4月からは、石井教授が指導している新宿区のお年寄りにも長谷を訪れてもらい、1ヶ月に1度のペースで一緒に健康づくりをしている。

開始当初、長谷地区の参加者は2、3人だったが、体験者から話を聞いたお年寄りが徐々に集まるようになり、今では毎回20人近くが集まるようになっている。

また、健康づくりを通じて、住民同士の交流も深まっており、参加者たちは「一緒にフラダンスができて楽しい。今後も続けていきたい」と話している。

教室を主催する美和診療所などでは、来年度もこの教室を継続していきたいとしている。 -

南小3年4組郷土料理を学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校3年4組の児童が19日、大泉地区社会福祉協議会のメンバー25人に教わりながら、郷土料理に挑戦した。

この日挑戦したのは、きなこをまぶしたおにぎりや、小麦粉で作った団子と野菜を煮て、味噌で味付けた「すいとん」、南瓜と小豆、白子を入れた南瓜団子(カボチャダンゴ)で、昔から田植え仕事の休憩時や家庭料理として食べられてきたという。

南箕輪小3年4組では、総合学習として、地区に伝わる食べ物や、野菜の保存方法などについて調べてきた。

これまでに、凍り餅や給食の残り物を使った、お好み焼き風の「うすやき」作りに挑戦してきた。

大泉地区社会福祉協議会の唐澤毅会長は「野菜のおいしさを生かした郷土料理の良さを知ってもらい、食べ物の大切さを感じてもらえれば」と話していた。

3年4組では、学習の成果をまとめ、2月16日の参観日に発表する。 -

箕輪中部小6年生がキッズISOを取得

子どものための環境プログラム、キッズISOに取り組んだ箕輪中部小学校の6年生にこのほど、NPO法人国際芸術技術協力機構から認定証が交付された。

同校では5年前から、家庭での省エネに挑戦するキッズISOに取り組んでいる。

今年は6年生100人が取り組み、成果のあった57人が認証を受けた。

このうち橋本瑶子さんと恩田さつきさんは「今までにない視点で独自の取り組みをした」として特別賞を受賞。 特別賞は、全国で認証された837人中20人が受賞している。

箕輪中部小学校では、省エネやリサイクルを行うなど、学校をあげてエコ活動に取り組んでおり、身近にできる事を継続し、家庭や地域に活動の輪を広げていきたいとしている。 -

伊那公民館で人権カルタ大会

人権をテーマにしたカルタ大会が18日、伊那市の伊那公民館であった。親子づれなどおよそ、40人が参加し、数多くのカルタを取るため、競い合った。

大会は、人権について楽しみながら考える機会にしてもらおうと、伊那公民館などが開いたもの。

カルタは伊那市や松本市などの人権教育推進のための調査研究委員会が人権教育推進事業の一環として作ったもので、中南信地域の小学生などを対象に公募し、集まった2千以上の中から選ばれた46首でつくられている。

カルタの内容は「ありがとう みんな笑顔に なる言葉」など人への優しさや思いやりを5・7・5の標語にしている。

参加者は人権に関する読み札が読まれると、「ハイ」と声を出し絵札をとっていた。

このカルタは1000セットつくられており、県中南信地域の小学校や公民館に配られ、人権教育に役立てられるという。 -

食育の日に合わせて保育園でアマランサスを使った給食

伊那市内の保育園で19日、食育の日に合わせ、雑穀アマランサスを使った料理が作られ、園児が給食で味わった。

アマランサス料理は、火にかけた実を鶏肉にまぶしたもので、伊那市内の24の保育園の給食で作られた。

このうち上の原保育園では、200人分のアマランサス料理が用意され、園児らが給食で味わった。

市では、食育の一貫として実際にどのように育っていくのか知ってもらおう竏窒ニ、保育園でのアマランサスの栽培もしている。

園児らは、材料となったホップされたアマランサスの実を見て、粒の色や大きさ、味を確かめたり、ご飯にかけて味わったりした。

市では、毎月19日を「食育の日」としており、来月には絵本に出でくるお菓子を実際に作って食べるという。

288/(木)