-

伊那市総合計画審議会 後期基本計画案を答申

伊那市総合計画審議会は、今後のまちづくりの指針となる第2次伊那市総合計画の後期基本計画案を14日、白鳥孝伊那市長に答申しました。

14日は、伊那市総合計画審議会の吉田浩之会長が市役所を訪れ白鳥市長に答申書を手渡しました。

第2次伊那市総合計画は、2019年度から10年間の施策の方向性を示すもので、後期基本計画は来年度からの5年間となります。

後期基本計画案は、6章からなり、協働のまちづくり、自然や環境、子育て・保健・福祉などについて取り上げています。

伊那市では、今月下旬に市のHPで後期基本計画案を公開し、パブリックコメントを募集します。

第2次伊那市総合計画後期基本計画は来年3月中に策定する予定です。

-

伊那市の魅力再発見 feel度walk

伊那市街地を歩き、気になるものや面白いものを見つけるイベント「feel度walk」が創造館とその周辺で11日開かれました。

講師を務めたのは探究力を育む学びを研究し「feel度walk」を考案した神奈川県の市川力さんです。

参加者はそれぞれのペースで散策をし、気になるものや面白いものを見つけるとカメラで撮影していました。

撮影した写真の中から気になる一枚を選び、模造紙にスケッチしました。

その後、それぞれが発表を行いました。

参加者は「壁のへこんだ部分に置かれた消火器」や「創造館の外壁にあるドア」などを紹介していました。

このイベントは伊那市地域おこし協力隊で農家民泊デザイナーの篠崎希さんと、去年伊那市に移住した増田千華さんが企画しました。

街の魅力を再発見する機会にしてもらうとともに、農家民泊のプランとして組み込んでいきたいと企画しました。

この日は市内を中心におよそ30人が参加しました。

-

信大生 省エネ目指し断熱施工

南箕輪村の信州大学農学部の学生は脱炭素の取り組みとして、断熱による省エネを目指し、構内の改修作業を行っています。

14日は、森林・環境共生学コースの3年生14人が、構内にある学生ラウンジで、作業を行いました。

佐久穂町の建設業、新津裕二さんから指導を受け、断熱材を壁にはっていきました。

学生ラウンジは、学生が気軽に集まれる場所として、昨年度整備されました。

しかし、エネルギー価格高騰などで光熱費が負担になっていたことから、断熱材を活用した省エネに取り組むことになりました。

作業は、断熱施工の効果について検証する授業の一環として行われています。

この日貼りつけた断熱材は、遮熱性が高いもので、冷暖房を使わずに過ごせる快適な空間が期待できるということです。

学生は、同じ条件の部屋と温度の変化を比較し、その効果を調べます。

改修作業は、来年1月まで3回に分けて行われます。 -

長野県障がい者文化芸術祭 入賞作品を展示

県内の障がい者の作品展が伊那市の伊那文化会館で14日から始まっています。

会場には今年9月に長野市で開かれた第26回長野県障がい者文化芸術祭の入賞作品が展示されています。

絵画や手芸、工芸など6部門からそれぞれ4点ずつ24点が展示されています。

文化芸術祭には500作品の応募があったということです。

この作品展とは別に第8回ぽかぽかアート展が開かれています。

伊那市のゆめわーくや伊那ゆいまーるの利用者の他、伊那養護学校の児童生徒の作品300点が展示されています。

展示会は17日日曜日まで入場は無料で伊那文化会館で開かれています。

-

まちなかタクシー 利用順調

箕輪町で、10月から運行が始まった定額タクシー「まちなかタクシー」について、登録者と利用回数は順調に伸びていることが分かりました。

14日は役場で地域公共交通会議が開かれ、町内のバスやタクシーの利用状況について報告がありました。

まちなかタクシーは、65歳以上の高齢者や免許返納者が利用できるもので、10月に運行が始まりました。

11月30日現在の登録者は863人で、当初の予想の2倍以上だということです。

1日あたり平均31回の利用があり、登録者、利用回数は順調に伸びているということです。

また、1か月に10回以上利用する人もいるため、平等なサービスを提供できないことが課題となっています。

今後は、回数制限を設けることも検討していくということです。

-

伊那ライオンズクラブ クリスマスプレゼント

伊那ライオンズクラブによるクリスマスプレゼント贈呈式が14日に伊那市福祉まちづくりセンターで行われました。

この日は障害者多機能型事業所ゆめわーく、輪っこはうす・コスモスの家、さくらの家の利用者12人にクリスマスプレゼントが贈られました。

プレゼントは150個が用意され、後日3施設の利用者全員に届けられます。

中には菓子や会員からのメッセージカードが入っています。

2019年までは合同でクリスマス会が開かれていましたが、2020年からは新型コロナウイルス予防のためにクリスマスプレゼントに変わったということです。

-

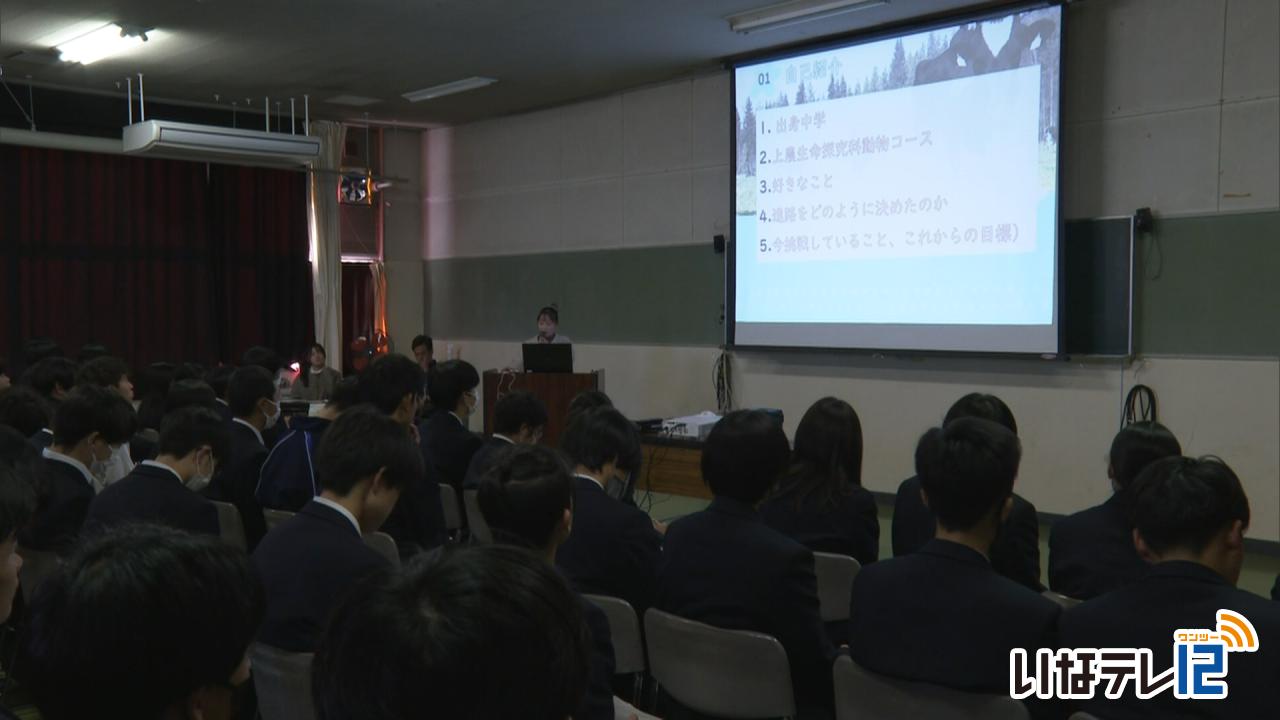

上農生が卒業生から話を聞く

南箕輪村の上伊那農業高校で、卒業生から仕事などについての話を聞く「こんちには!先輩」が13日開かれました。

13日は上伊那農業高校の卒業生3人を講師に招き、1年生およそ160人が話を聞きました。

このうち、2021年度に卒業した小野夢那さんは現在、伊那市ますみヶ丘の信州つつじヶ丘牧場で子牛担当として働いています。

小野さんは「自分の判断が牛の生死にかかわる仕事です。社会人になって責任を持つようになったことが一番の変化だ。」と話していました。

また、高校時代には自分のやりたいことをとことん極めてほしいと話していました。

「こんにちは!先輩」は様々な職業や進学先での体験談を通して、将来の進路選択に役立ててもろうと1年生のキャリア教育講座として開かれました。

-

㈱テクノが南信工科短大にデジタルサイネージを寄贈

伊那市野底の自動化設備の設計・製作・販売を行う株式会社テクノは南箕輪村の長野県南信工科短期大学校にデジタルサイネージ一式を13日寄贈しました。

13日は株式会社テクノの吉原弘明社長が南信工科短大を訪れ、武久泰夫副校長に目録を手渡しました。

寄贈されたのは32インチモニターのデジタルサイネージ一式です。

説明会やイベントで活用し、学校紹介動画を流す予定だということです。

株式会社テクノは、八十二銀行の地方創生・SDGs応援私募債を発行しました。

この私募債は引受手数料の一部が割引されていて、その割引分で物品を寄贈することができます。

株式会社テクノには南信工科短大の短期課程の修了者1人と専門課程の卒業生1人が入社していて、技術者の育成支援や人材確保につなげてほしいと寄贈しました。

武久副校長は「学校のPRに最大限活用していきたい」と感謝していました。

-

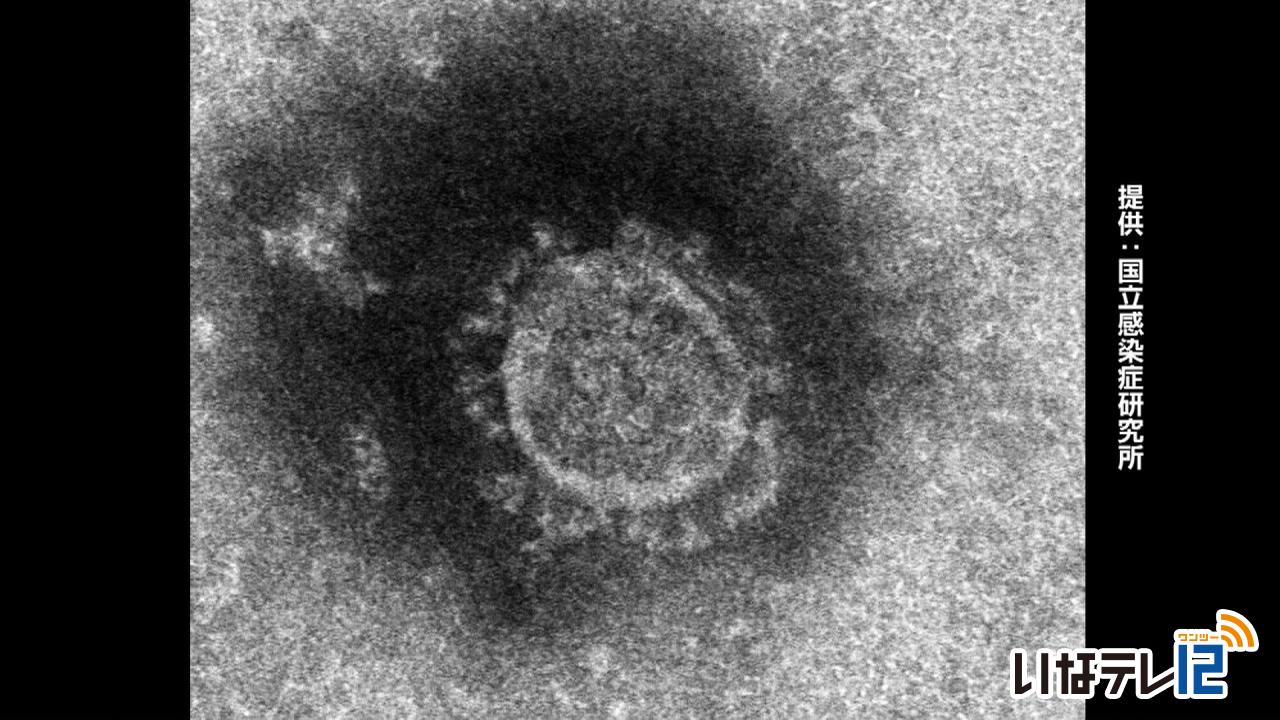

新型コロナ週報 上伊那73人 全県584人

新型コロナウイルス感染症の週報です。

13日発表の4日から10日までの届け出状況は、上伊那は73人で定点あたり9・13人、全県は584人で定点あたり6.64人でした。

13日発表となった4日から10日の保健所ごとの患者数は、伊那保健所は73人、上田保健所で64人、佐久保健所で60人、飯田・松本保健所で各54人、諏訪保健所で48人、北信保健所で40人、大町保健所で38人、長野保健所で29人、木曽保健所で27人、長野市で35人松本市で62人、全県で584人でした。

患者届け出数が、上伊那は定点あたり前回の9.5人に対し9.13人で減少全県は5.78人が6.64人で増加しています。

県内の12日午前0時時点の入院者数は、165人でうち中等症は28人、重症は3人です。

-

クリスマスイベントに向け児童がツリー飾り付け

16日に伊那市の中心市街地で開かれる「いなまちクリスマス2023」に向け、伊那小学校の児童が会場に設置されたツリーの飾りつけを13日に行いました。

飾り付けを行ったのは、伊那小学校5年智組の児童です。

子ども達は、セントラルパークに設置されたモミの木に赤や金色の球体の飾りや松ぼっくりで作ったオーナメントを取り付けました。

智組では、ハロウィンの時に中心市街地の商店主らと交流した事がきっかけとなり、イベントに参加する事にしました。

飾り付けを終えると子ども達は、16日の点灯式で歌う「ジングルベル」の練習を行いました。

ハートフル商店街「いなまちクリスマス2023」は、商店主や伊那商工会議所でつくる実行委員会が初めて企画したもので、16日の午後2時から中心市街地で開催されます。

-

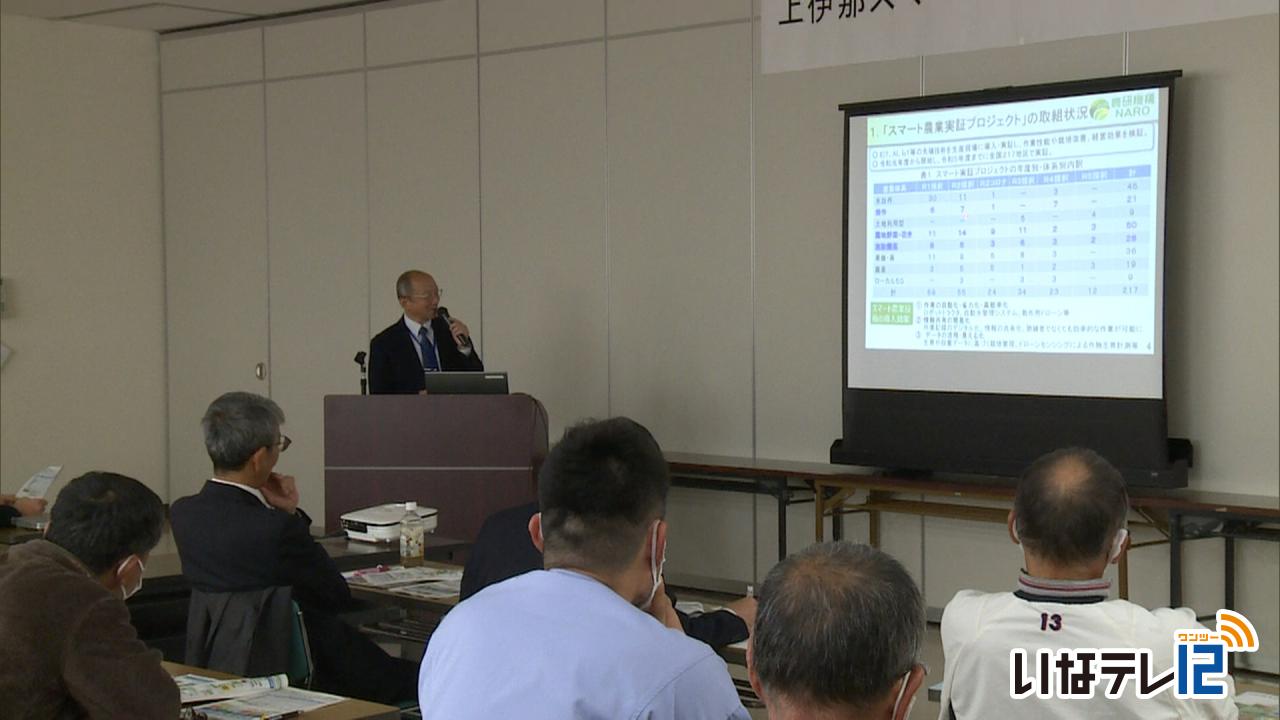

スマート農業推進へシンポジウム

人工知能AIやロボットなど最新技術を活用したスマート農業の推進に向けたシンポジウムが伊那市のJA上伊那春富支所で13日開かれました。

シンポジウムは、上伊那地域振興局がスマート農業の現状や最新技術の情報を共有しようと初めて開催しました。

基調講演では、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構の大下泰生さんがスマート農業の普及に向けた取り組みについて話をしました。

大下さんは、「最新の機器を導入してもすぐに収量の向上やコストの削減などの効果を得る事は難しい」と話し、「農地の規模拡大や、空いた時間に別の農産物を育てるなど収益の向上に向けた経営改善を行う事が必要だ」と説明しました。

スマート農業の定着については、「技術やデータを活用できる人材を育てる事が重要だ」と話していました。

シンポジウムには、農家や自治体、信大農学部の関係者などおよそ100人が出席しました。

-

野口さんがふたご座流星群の冊子を作成

伊那市西箕輪のアマチュア天文家、野口輝雄さんはふたご座流星群の見どころや撮影方法をまとめた冊子を作成しました。

こちらが作成した冊子です。

野口さんによると、13日の夜から15日の朝方にかけて観測に適していて、ピークは15日の午前4時頃だということです。

冊子は1部200円で購入でき、A4サイズのカラー版です。

13ページにわたり、ふたご座流星群の説明や撮影方法などを紹介しています。

ふたご座流星群は15日の午前1時から5時までの間、1時間あたり70個ほどを肉眼で見ることができるということです。

問合せ 090-8568-1948 FAX 74-7462 (野口さん)

-

南箕輪村の会計年度で任用の保育士の報酬引き上げへ

南箕輪村は会計年度で任用する保育士の報酬について、経験年数により最大で単価を3割ほど引き上げる方針です。

南箕輪村の現行の会計年度任用の保育士は担任のあり・なしに関わらず経験年数が7年以上の場合は報酬の引き上げを行っていません。

区分の細分化と経験年数に応じた報酬額に改定し、担任を持つ場合は日額を最大31パーセント増額する方針です。

現在、村の保育士は正規43人に対し、会計年度任用は92人となっています。

村では会計年度任用職員の待遇の改善を図ることで、慢性的な保育士不足の解消と優秀な人材確保につなげたいとしています。

改定による人件費の増額は3,600万円を見込んでいて、来年度の一般会計当初予算案に組み込むということです。

-

軽自動車と自転車が衝突 男性重傷

伊那市高遠町で13日正午頃、軽自動車と自転車が衝突する事故がありました。

午後3時半現在、自転車に乗っていた男性は頭に大けがを負っているものとみられています。

伊那警察署の発表によりますと事故があったのは伊那市高遠町の白山トンネル内です。

女性が運転する軽自動車と男性が乗っていた自転車が衝突したもので午後3時半現在、男性は頭に思いけがを負っているものとみられています。

車を運転していた女性にケガはない模様です。伊那署では事故の原因について調べを進めています。

-

信大 山ぶどうワイン発売

南箕輪村の信州大学農学部2・3年生が実習の一環で栽培した山ぶどうを使ったワインの販売が12日から始まりました。

価格は720ml入りが2,200円、360ml入りが1,300円です。

ワインには植物資源科学コースの2・3年生が実習の一環で育てた山ぶどう五一アムレンシスが使われています。

校内で10月に収穫された2トンをワインにしました。

今年は雨が少なかったため例年より糖度の高いぶどうが収穫でき、ワインも香りがいいものが出来たということです。

山ぶどうワインは信大農学部内の生産品販売所や、南箕輪村の大芝高原味工房などで販売されています。

-

上伊那ボランティア交流研究集会 団体ブースめぐって研修

上伊那地域でボランティアを行っている個人や団体が集まる交流研究集会が、2日に伊那市の伊那文化会館で開かれました。

研修会にはボランティアをしている人や興味がある人など185人が参加しました。

会場には21の団体のブースが並び、長野県長寿社会開発センター理事長の内山 二郎さんがナビゲーターを務め、紹介しました。

ブース巡りでは、参加者が興味を持った団体を訪ね、活動を体験したり、話を聞いたりしていました。

この上伊那ブロックボランティア交流研究集会は、上伊那の各市町村持ち回りで開かれていて、4年ぶりです。

新型コロナ以降、感染防止のためボランティアを受け入れられない福祉施設などもあるということです。

今回は、市町村や団体の垣根を越えて、新しいボランティアの形を模索しようと初めてこのようなスタイルでの開催となりました。

-

上伊那の20代の女子が地域外に流出する実態についての講演会

上伊那の20代の女性が地域外に流出し、人口減少をもたらしているとする実態についての講演会が12日に伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

講師は、東京都に本社を置き、雇用や地域開発の研究をしている株式会社ニッセイ基礎研究所の天野馨南子さんが務めました。

女性から選ばれる上伊那になるために~本当の人口減少の実態とは~と題し、上伊那広域連合のデータを基に講演をしました。

上伊那8市町村の2014年から去年までの9年間の転入から転出を引いた人口は、-1,689人で、女性の割合は70%の-1,181人でした。

そのうち、女性の20歳から24歳は1,635人が減少していて、97%を占めています。

天野さんは人口減少の最大要因について、20代前半女性の人口が減っていることにあるとして、「大学や専門学校を卒業した女性が就職できる環境づくりが大事だ」と話していました。

また、企業や市町村のPRの方法として「20代の情報源はSNSです。ホームページや動画投稿サイトなども活用していきましょう」とアドバイスしていました。

この講演会は、上伊那広域連合が県の地域発元気づくり支援金を活用して開いたものです。

上伊那の市町村や企業など配信を合わせ、およそ180人が参加しました。

-

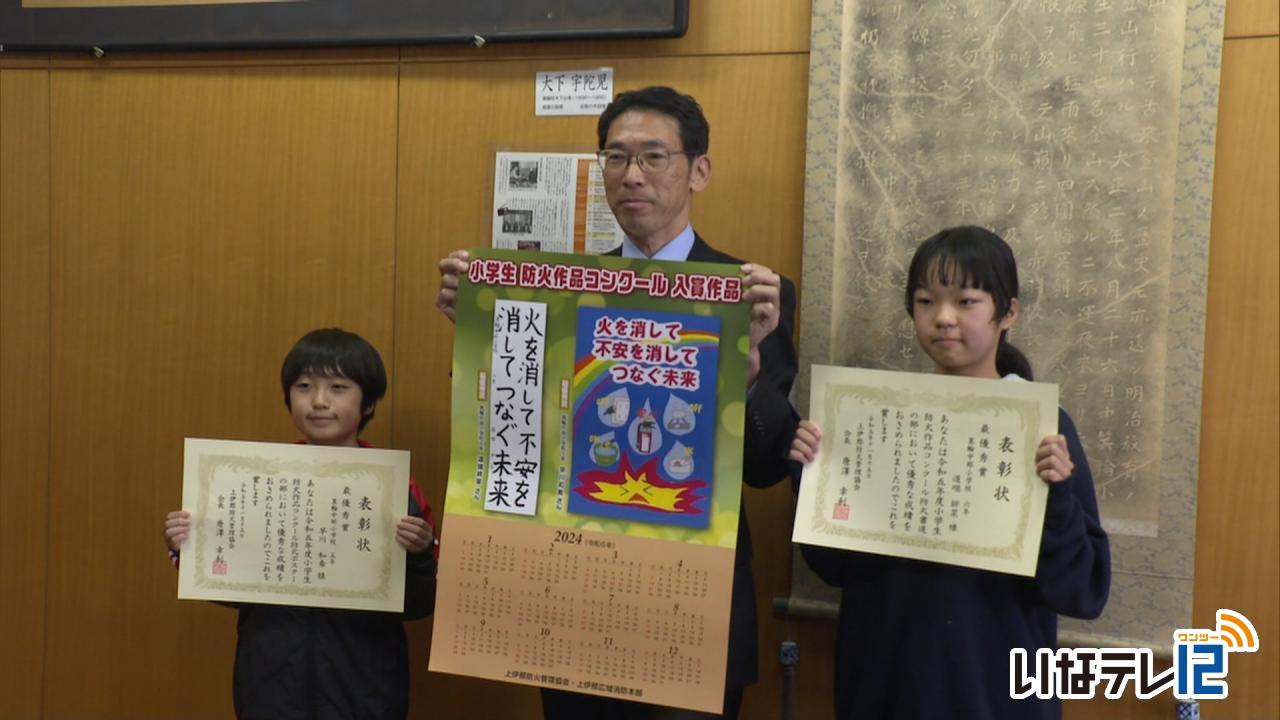

防火作品コンクール 最優秀賞の箕輪中部小児童に表彰状

上伊那防火管理協会が募集した小学生防火作品コンクールで最優秀賞に選ばれた箕輪町の箕輪中部小学校の児童2人に表彰状が贈られました。

15日は、箕輪中部小学校で表彰式が行われ、上伊那防火管理協会の唐澤幸利会長から、防火ポスターの部最優秀賞に選ばれた5年生の早川和希さんと、防火書道の部最優秀賞に選ばれた6年生の道端絆菜さんに表彰状が渡されました。

作品は来年のカレンダーのデザインになっています。

コンクールは上伊那の小学生を対象に上伊那防火管理協会が開

いたものでポスター215点、書道58点の応募がありました。

上伊那防火管理協会の唐澤会長は「引き続き火災予防の意識を持ってもらいたい」と話していました。

-

伊那民泊協議会 4年振りに受け入れ実施

伊那市を中心とする上伊那の「農家民泊」の受け入れ家庭の増加をはかる、伊那民泊協議会が12日に市役所で開かれ、4年振りにインバウンド、国内教育旅行の受け入れをしたことが報告されました。

伊那民泊協議会では、4年振りにインバウンドで4団体120人、国内の教育旅行で260人を受け入れたということです。

コロナ前には多い時に1年で2,000人を受け入れていましたが、家庭の負担が大きかったということで、受け入れ家庭を増やしていきたいとしています。

ほかに、伊那市外の農家民泊も増えてきているとして、来年から名称を伊那谷民泊協議会とすることが承認されました。

また、来年2月には新規の受け入れ家庭希望者への説明会などを開くとしています。 -

健康応援ポイント 抽選会

伊那市民の自主的な健康づくりの取り組みを応援する、健康応援ポイントの抽選会が12日に市役所で開かれました。

抽選会では白鳥孝市長らが、応募券を引いていました。

健康応援ポイントは、市民が健康診断や人間ドック、スポーツイベントに参加するともらえるものです。

市内のスポーツ用品店で使える1万円分の商品券などおよそ360人に賞品が当たります。

伊那市の委託を受けて伊那市総合型地域スポーツクラブが行っているもので、今年は過去最多1,126件の応募があったということです。

今回は新たに、減塩賞品が当たる明治安田生命賞が用意されました。

当選者には年内に賞品が発送される予定です。

-

村内の園児にりんごプレゼント

南箕輪村営農センターの職員やりんご農家が12日村内の北部保育園を訪れ園児にりんごをプレゼントしました。

園児およそ80人にりんご・サンフジがプレゼントされました。

農家によると今年の夏は雨が少なくこまめな水やりが必要で栽培に苦労したということです。

園児は「りんご好きですか」と聞かれると元気よく返事をしていました。

りんごのプレゼントは村でとれた農産物を味わってもらうことで地産地消につなげようと南箕輪村営農センターが毎年行っていて村内すべての保育園と小中学校に贈られるということです。 -

㈱BISO 伊那市に40万円寄付

ビル管理などを手掛ける伊那市東春近の株式会社BISOは、子育て支援に役立ててもらおうと、寄付金40万円を11日に伊那市に贈りました。

この日は、吉澤文男社長ら3人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に寄付金40万円を手渡しました。

株式会社BISOでは、創立当初から5年ごとに寄付を行っていて、今年創立40周年を迎えたことから、40万円を寄付しました。

伊那市では、寄付金を子育て支援センターの遊具などの購入に充てたいとしています。

-

南箕輪村 来年度から3課新設・1課廃止へ

南箕輪村は、来年4月1日から3つの課を新設し1つの課を廃止する考えです。

11日は、村議会全員協議会が役場で開かれ、村が概要を示しました。

これまで総務課の管理防災係が担っていた業務を独立し、新たに「危機管理課」を新設する考えです。

他に健康福祉課を廃止し、新たに健康医療課と福祉課を新設するとしています。

また子育て支援課は、名称をこども課に改め、窓口を役場から近くのこども館に移します。

課の新設・廃止により、現在の9課から11課となります。

村では、業務の効率化や危機管理部門の強化に繋げていきたいとしています。 -

本格的な冬を前に高遠城址公園で桜を守る作業

本格的な冬の到来を前に、伊那市高遠町の高遠城址公園では、桜を雪の重みから守る作業が行われています。

11日は、桜を管理する伊那市振興公社の桜守西村一樹さんら5人が、支柱を結ぶロープの取り換えや枯れた枝の剪定などを行っていました。

作業は、雪が枝などに積もって折れたり木が倒れないようするため、12月4日から行われています。

現在は、高遠閣前の二の丸を中心に作業を行っていて、園内にある1,500本のうち、手入れが必要な半分ほどの高遠コヒガンザクラで作業をするということです。

枯れたり病気などで今後花が咲かないと思われる枝は、切り落とします。

今シーズンの高遠城址公園の有料入園期間は、開花宣言後の3月26日から散り終わりの4月9日までの15日間で、有料入園者数は10万5,661人でした。

開花・散り終わりとも記録が残る1983年以降で最も早くなっています。

高遠城址公園の冬支度は、来年1月末まで行われます。

-

PA写心倶楽部 写真展

伊那市を中心とした写真愛好家でつくるPA写心倶楽部の写真展が坂下のアートギャラリーミヤマで開かれています。

会場には会員の作品26点が展示されています。

写心倶楽部には60代から80代の写真愛好家15人が所属していて、伊那公民館に月に1度集まり、持ち寄った作品を鑑賞し合っています。

また年に1回撮影旅行を行っていて、先月、新潟県佐渡島を訪れた時に撮影した作品も展示されています。

写真展は25日(月)までアートギャラリーミヤマで開かれています。

-

県税功労者に知事感謝状

長野県の税務行政に協力した人などに贈られる、県税功労者の知事感謝状伝達式が伊那市の伊那合同庁舎で11月17日に行われました。

伝達式では南信県税事務所の高橋佳幸所長から表彰状が伝達されました。

伊那市の荒木康雄さんは、一般社団法人長野県法人会連合会副会長を務めています。

伊那市の赤羽弘之さんは関東信越税理士会伊那支部の支部長などを務めました。

伊那市の飯島松一さんは一般社団法人長野県法人会連合会の理事を務めています。

箕輪町の上田幸生さんは一般社団法人伊那法人会副会長と厚生委員長を務めています。

高橋所長は「県の税務行政の発展のためにこれからも支援をお願いします」と話していました。

11月17日はほかに諏訪市と飯島町の2人、市町村では駒ヶ根市が表彰されています。

-

新酒「維者舎」 地元神社に奉納

伊那市横山でとれた酒米を使った純米酒「維者舎」が完成し、横山春日社に9日に奉納しました。

この日は関係者が集まり奉納式典行われました。

純米酒維者舎は横山の有志の住民でつくる横山維者舎が農薬をなるべく使わずに育てた酒米「美山錦」を使い、荒井の宮島酒店が醸造・販売を行っています。

今年は豊作で去年より1割ほど多いおよそ2.5トンが収穫できたということです。

一升瓶換算で1,100本分の酒が作られると言うことです。

維者舎の生原酒は720ml入り1,780円、1,800ml入りが3,560円でいずれも11日月曜日から宮島酒店など市内の酒店を中心に販売されます。 -

伊那マジッククラブ 恒例のショー

南信地域の奇術愛好家でつくる伊那マジッククラブのマジックショーが伊那市の伊那公民館で25日、開かれました。

マジックショーは、会員の1年間の練習の成果を披露する場として毎年開かれていて今年で48回目です。

25日は、会員12人それぞれが得意としているマジックを披露しました。

会場にはおよそ120人の観客が集まりマジックを楽しんでいました。

伊那マジッククラブでは、月に2回練習をしていて、「興味のある人はクラブに入会して欲しい」と話していました。

-

箕輪町でクリスマスコンサート

箕輪町と姉妹友好都市協定を結んでいる東京都豊島区のオーケストラのメンバーによるクリスマスコンサートが町文化センターで10日、開かれました。

演奏したのは東京都豊島区の東京芸術劇場オーケストラ・アカデミー・フォー・ウインドのメンバーです。

東京芸術劇場が2014年から若手演奏家の育成を目的に開いているもので、都内を中心に演奏活動を行っています。

10日は全メンバー21人のうちサクソフォン四重奏の4人が訪れ演奏しました。

10日は、クラシックの名曲やクリスマスにちなんだ曲など10曲を演奏しました。

演奏の途中、サクソフォンの特徴などを紹介しました。

会場にはおよそ400人が訪れ演奏を楽しんでいました。

コンサートは、箕輪町と姉妹友好都市協定を結んでいる東京都豊島区との文化交流を深めようと開かれました。

箕輪町での演奏は今回が4回目です。

-

ザザムシ漁見学会

伊那市創造館が企画するザザムシ漁の見学会が、天竜川で9日に開かれました。

この日は、伊那市を中心に小学生から大人まで、およそ20人が参加し、中央の中村昭彦さんの漁の様子を見学しました。

参加者は、川に入り、石の裏側についているザザムシを探しました。

そのあと中村さんが作った佃煮を試食しました。

この見学会は、伊那市創造館が、伊那谷の伝統的な漁や食文化を広く知ってもらおうと企画しました。

創造館では、今後も展示や講演会を通して昆虫食についての情報発信をしていきたいとしています。

411/(火)