-

県縦断駅伝 上伊那2位

第72回長野県縦断駅伝競走大会が19日開かれ上伊那は2位でした。

優勝は上伊那に4分5秒差をつけた上田東御小県でした。

県縦断駅伝は去年から2日間の日程を1日に短縮して行われています。

今年は松本市から飯田市までの12区間98.72キロでオープン参加を含む13チームが競いました。

1区を走った赤穂中学校の川上南海さんはトップで次のランナーにタスキを渡しました。

2区の白川大地さんは激しいデッドヒートを繰り広げ3位でタスキをつなぎます。

上伊那は6区を走る桃澤大祐さんが順位を1つ上げ2位となります。

上伊那のランナーは地元の声援に応え力走をみせていました。

レースはそのまま進み上田東御小県が11年ぶり3回目の優勝を果たしました。

上伊那は2位で2018年以来の優勝には届きませんでした。

今年の県縦断駅伝は優勝が上田東御小県 2位が上伊那 3位長野市 4位松本市 5位全佐久 6位全諏訪 7位飯田下伊那 8位須坂上高井 9位安曇野市 10位塩尻東筑木曽 11位中野下高井 12位飯山栄 13位はオープン参加の千曲坂城・大町北安曇・上水内でした。 -

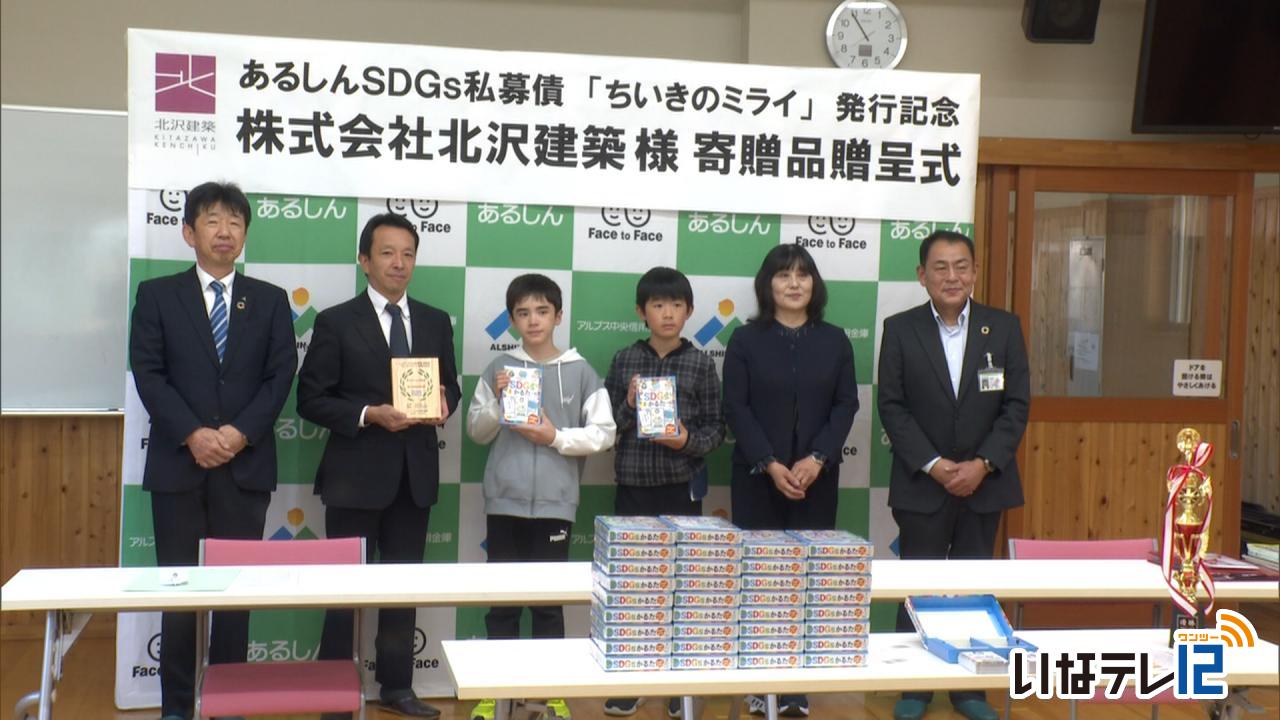

㈱北沢建築が箕輪北小にSDGsかるたを寄贈

箕輪町沢の株式会社北沢建築は箕輪北小学校にSDGsかるたを27日、寄贈しました。

27日は北沢建築の北澤宗則社長が箕輪北小学校を訪れ、小林みゆき校長に目録を手渡しました。

寄贈されたのはSDGsかるた37セットです。

また、かるた大会が開けるよう、トロフィーも合わせて寄贈されました。

北沢建築は、アルプス中央信用金庫のあるしんSDGs私募債「ちいきのミライ」を発行しました。

この私募債は、引き受け手数料の一部が割引されていて、その割引分で物品の寄贈が行えます。

北沢さんは北小がSDGsについての学習に積極的に取り組んでいることを知り、全校児童が楽しく学べるようかるたを寄贈しました。

小林校長は「子どもたちのSDGsへの意識がより高まればうれしいです。」と感謝していました。

-

商売繁盛願う えびす講祭り

商売繁盛や五穀豊穣を願うえびす講祭りが、伊那市西町の恵比寿神社で18日行われました。

えびす講祭りは、商売繁盛や五穀豊穣を願う祭りで、恵比寿神社ができた大正15年から行われているということです。

会場では、地元商店主らでつくるルネッサンス西町の会のメンバーが、豚汁やタコ焼き、焼き鳥などを提供しました。

祭りでは、福引が行われ、訪れた人たちが楽しんでいました。

特賞はルネッサンス西町の会の会員店舗で使える商品券1万円分で、10本が用意されました。

主催したルネッサンス西町の会では、「地域の安泰が続くよう願って伝統の祭りをつないでいきたい」と話していました。

-

みそ作り体験館5周年 感謝祭

伊那市西箕輪に本社を置くみそ・醸造品メーカーハナマルキ株式会社は、みそ作り体験館のオープン5周年を記念した感謝祭を18日行いました。

感謝祭では、みその盛り放題が行われました。

1回500円で、1分間に好きなだけパックに味噌を盛ることができるものです。

中には4キロ以上盛った人もいました。

味噌汁のふるまいも行われました。

みそ作り体験館は、ハナマルキの創業100周年を記念して2018年にオープンし、今年11月1日で5周年を迎えました。

それを記念し、今回初めて感謝祭が行われました。

会場では、即席みそ汁のつかみ取りも行われ、多くの人でにぎわっていました。

-

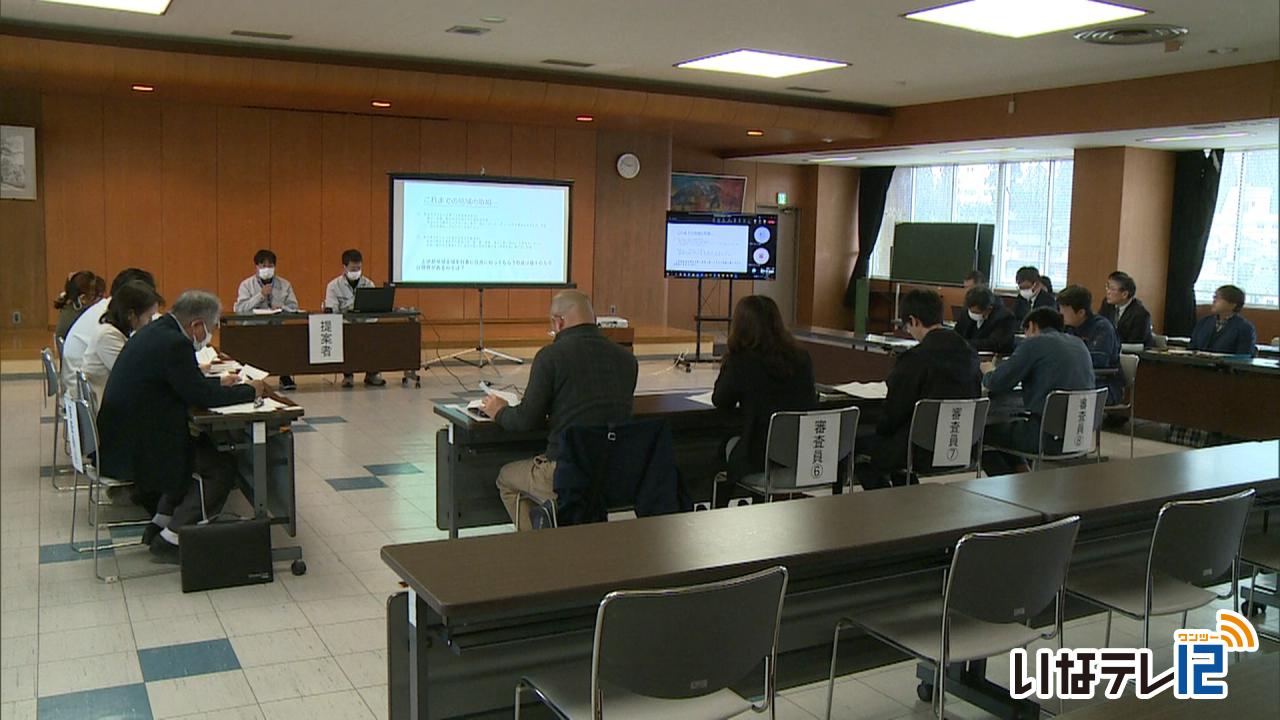

県民参加型予算の審査会

県内の企業・団体などが県に事業のアイデアを提案する、県民参加型予算の審査会が18日に伊那合同庁舎で開かれました。

県民参加型予算の審査会は2022年度から県が実施しているものです。

県の6つの振興局ごとに事業テーマがあり、このうち上伊那地域振興局はカラマツやアカマツなど上伊那地域産材の利活用促進についてアイデアを募集しました。

審査会では上伊那の3団体が事業の提案をしました。

上伊那森林組合は上伊那地域材アンテナショップ設置による木材加工品の販売や地域材青空市の開催を提案していました。

伊那市の森の営業めっつぁは地域産材商品を扱うオンラインショップの立ち上げと運営を行い、地域産材の認知度とブランド力をあげる取り組みを提案していました。

辰野町のさわそこ里山資源を活用する会は、伐採したカラマツなどを薪にして販売するほか、橋やベンチの材料として販売することを提案していました。

1事業につき予算は1,000万円以下で単年度で実施できることが条件となっています。

18日の審査会の結果を踏まえ、県は事業選定を行っていくということです。

-

VC長野の試合結果

バレーボールVリーグ男子1部VC長野トライデンツの18日の試合結果です。

VC長野トライデンツはホームで東京グレートベアーズと対戦し、セットカウント0対3で敗れました。

19日もホームで東京グレートベアーズと対戦します。

-

市街地でも雪が舞う

18日の伊那地域の日中の最高気温は7.9度までしか上がらず、12月中旬並みとなりました。

伊那市の中心市街地では雪が舞っていました。

-

地方の時代映像祭 伊那ケーブルテレビが選奨

大阪府で行われている第43回「地方の時代」映像祭の番組コンクールで伊那ケーブルテレビが制作した番組「原富男という生き方」が選奨を受賞しました。

18日に大阪府の関西大学で行われた地方の時代映像祭で番組を制作した伊藤秀男常務取締役が表彰を受けました。

「原富男という生き方」は南箕輪村南原の原富男さんの半生にスポットをあてた番組です。

原さんは、便利屋業を営む傍ら、NPO法人チェルノブイリ救援中部副理事長として原発事故による現地の被害者支援を続けています。

2011年の東日本大震災では、そのノウハウを福島県に投入しました。

ロシアのウクライナ侵攻によりウクライナへの支援活動もはじめました。

苦境に立たされながら、あきらめない、原さんの行動力と生きる力に迫った番組です。

地方の時代映像祭はドキュメンタリー作品の映像コンクールでNHKや民放、ケーブルテレビ局などから285作品が寄せられケーブルテレビ部門には48作品の応募がありました。

グランプリにはNHK制作の立つ女~女性議員15%の国で~が選ばれました。

-

障がいのある子どもたちと劇団 25日に公演

上伊那の障がいのある子どもが通うデイサービスと劇団による舞台作品「嵐の後で」が、25日に南箕輪村民センターで上演されます。

本番を前に、15日は箕輪町の放課後等デイサービス プレイハウスつみきとけやき★すくーるの利用者が稽古をしていました。

上演するのはオリジナルの脚本「嵐の後で」で、5人の高校生が、嵐が過ぎた後の学校で不思議な世界に迷い込んでしまうという物語です。

公演に参加するのは、伊那市と箕輪町の4つの福祉団体と、箕輪町を拠点に活動する劇団クラーク地方のメンバー、あわせて30人です。

主要キャストの5人は障がいのある子どもたちが務めます。

他にも参加者は、演技やダンス、歌など自分の得意な分野を活かして公演に参加します。

公演は、上伊那共生の文化と遊び事業実行委員会が行っているもので、今回で2回目です。

プレイハウスつみきの代表で演劇経験のある井口萌さんが演出しています。

舞台作品「嵐の後で」は25日(土)午後2時から南箕輪村民センターで上演されます。

入場は無料です。

-

年末年始用のアルストロメリア出荷

上伊那が日本一の生産量を誇る花アルストロメリア。

年末年始の需要期に向けた出荷作業が始まっています。

伊那市東春近の花卉農家、酒井弘道さんのハウスでは、連日出荷作業に追われています。

17日は、パートの女性たちが、花が咲き始めたものを選んで収穫していました。

アルストロメリアは、上伊那が日本一の生産量を誇り、年間1000万本以上を出荷しています。

花もちが良いのが特徴で、長いもので2か月間楽しめるということです。

JA上伊那の花き部会長を務める酒井さんは元々、トルコギキョウを栽培していました。

18年前に、1年を通して出荷できるアルストロメリアの栽培に切り替えました。

現在は11種類、年間でおよそ72万本を出荷しています。

今年は、夏の気温が高く、日射をさえぎるカーテンを閉めたり、換気をするなど栽培に苦労したということです。

年末年始の需要のあるこの時期が最盛期となり、1日およそ2000本を出荷しています。

収穫したアルストロメリアは、自宅横にある作業場で出荷の準備が行われます。

茎の長さや太さで選別し葉を取り除いていきます。

年末年始に向けた出荷作業は12月いっぱい行い、酒井さんのハウスでは1か月間でおよそ7万本を出荷するということです。 -

伊那市が建設工事請負契約の2件を解除

伊那市は10月に行われた一般競争入札の一部において、設計書の積算に誤りが判明したことから、建設工事請負契約の2件について契約を解除することを17日に発表しました。

請負契約を解除したのは、ともに10月19日の入札で落札された、商工観光部高遠商工観光課発注の千代田湖キャンプ場駐車場の造成工事と建設部管理課発注の伊那市西町の宅地整備工事の2件です。

伊那市によりますと、入札に参加した事業者から異議の申し立てがあり、千代田湖の駐車場造成工事の設計書を確認したところ製品単価に誤りがあることが判明したということです。

適正な設計額で入札が行われた場合、別の事業者が落札していたことから契約を解除するとしています。

この契約解除の影響を受け、西町の宅地整備工事も契約解除となったということです。

伊那市では改めて適切落札者と契約を締結するとともに、チェック体制の強化と今回の事案を共有し再発防止に努めるとしています。

-

鉄道のある風景 小松壽美さん写真展

伊那市長谷の写真愛好家小松壽美さんの鉄道と風景の写真展が高遠さくらホテルで開かれています。

会場には小松さんが去年から今年にかけて撮影した写真がおよそ20点展示されています。

小松さんの写真展は6回目で今回は「鉄道のある風景」をテーマに展示されています。

静岡県の大井川鉄道や山梨県の富士急行線など、県内や隣の県で撮影した写真が飾られています。

小松さんの写真展は12月30日土曜日まで高遠さくらホテルで開かれています。

-

高遠保育園の園児が餅つき

伊那市の高遠保育園の園児は17日に餅つきをしました。

リズム室で臼と杵を使い餅つきをしました。

最初に職員が餅をつき、園児は「よいしょ、よいしょ」と掛け声で応援しました。

最後に年長の園児が交代で餅をつきました。

保育園では「昔のやり方を学べて、子どもたちにとっても貴重な経験になった」と話していました。

7.5キロのもち米を使い、あんこやきなこ、しょうゆ味にして給食で食べたということです。

-

たき火と森を楽しむイベント「森JOY」

たき火と森を楽しむイベント森JOYが伊那市ますみヶ丘の市民の森で5日、行われました。

会場では、たき火を囲みながらのワークショップや薪わり体験が行われた他、飲食店ブースなどが設けられました。

森JOYは、伊那市が進める50年の森林ビジョンを民間の立場からサポートする伊那市ミドリナ委員会が開いたもので、今年で6回目です。

イベントでは森のコンサートも行われ、伊那市出身のピアニスト平澤真希さんの演奏に合わせ千葉県出身のオペラ歌手の髙橋正典さんが歌声を響かせました。

コンサートは、3部構成で行われ、伊那市内の小学生や中学生も参加しました。

この模様は来年1月にご覧のチャンネルで放送します。

-

高遠小学校統合40周年 旧高遠小学校・旧河南小学校創立150年

統合して40周年を迎えた伊那市の高遠小学校の前身となる旧高遠小学校・旧河南小学校の創立150年の記念式典が11日に高遠小学校で行われました。

記念式典で児童会長の伊藤優心君は「150年続いているのはすごいこと、地域の支えのおかげだと思う」と話していました。

下島弘子校長は「学んだことは一生の財産、高遠への誇りと地域の支えへの感謝を大切にしてほしい」と話しました。

前身となる学校が1872年に開校し、変遷を経て旧高遠小学校と旧河南小学校などに分かれ、その後1984年に統合して現在の高遠小学校となりました。

式典には児童やその保護者、などおよそ500人が参加しました。

式典後には児童による学習発表で太鼓演奏などが行われました。 -

伊那市中学生キャリアフェス

伊那市内の中学2年生が、地域を知り、将来について考えるキャリアフェスがエレコム・ロジテックアリーナで16日行われました。

キャリアフェスには伊那市内の中学2年生約600人が参加しました。

オープニングでは、実行委員の生徒が会場を盛り上げていました。

上伊那の83の企業や団体が出展し、中学生が、自分の興味のあるブースを回りました。

箕輪町に本社を置く電子部品メーカーKOA㈱のブースでは、社員が製品を紹介していました。

上伊那地域酪農協議会は、牛の模型を使った乳しぼり体験を行いました。

伊那ケーブルテレビもブースを出展し、中学生がアナウンスを体験していました。

他に、上伊那8つの社会福祉法人合同のブースでは、障害者への理解を深めようと車いすバスケットボール体験が行われました。

人にスポットを当てる「ヒューマンコーナー」には3人が登場し、うち伊那市消防団長の日下部良也さんが活動への思いを話していました。

このイベントは、中学生が地域の人と触れ合い未来について考える機会にしようと、市内6つの中学校の代表生徒や産学官の関係者が参加する実行委員会が企画しました。

-

グレース経営のコンビニ従業員 106万円着服

葬祭業の株式会社グレースは経営しているコンビニエンスストアの従業員が売上金106万円を着服していたと15日発表しました。

着服があったのは、グレースが上伊那地域で経営するコンビニエンスストア、ファミリーマートの1店舗です。

今年8月の売上金に不審な点が見つかり、関係する従業員に事情聴取をしたところ、レジから現金を複数回抜き取ったと着服を認めたということです。

この従業員は11月14日付で懲戒解雇されました。

全額弁済の意思を見せているため、グレースでは刑事告訴はしないとしています。

再発防止策として、現金管理を強化し、従業員のコンプライアンス教育を徹底するということです。

グレースは、JA上伊那の子会社で、上伊那地域でファミリーマートを10店舗経営しています。

-

伊那まちを散策し歴史を知る

伊那市創造館で現在開かれている企画展「伊那まち・1966」に合わせ、商店街周辺を散策するイベントが12日に開かれました。

この日は、市内外から15人が参加し、伊那まちの模型を製作している、荒井の小平和夫さんから看板建築や商店街の歴史についての話を聞きました。

小平さんは、現在創造館で開かれている企画展「伊那まち・1966」で展示されている模型を製作していて、その関連企画としてイベントが開かれました。

参加者は、解説を聞きながら街並みを写真におさめていました。

小平さんは「時代とともに変わっていく街並みの様子が今も目に見える形で残っているのが、この商店街の面白いところです」と話していました。

この日はほかに、創造館で展示物の解説も行われました。

創造館企画展「伊那まち・1966」は、12月25日(月)まで開かれています。

入場料は無料です。

-

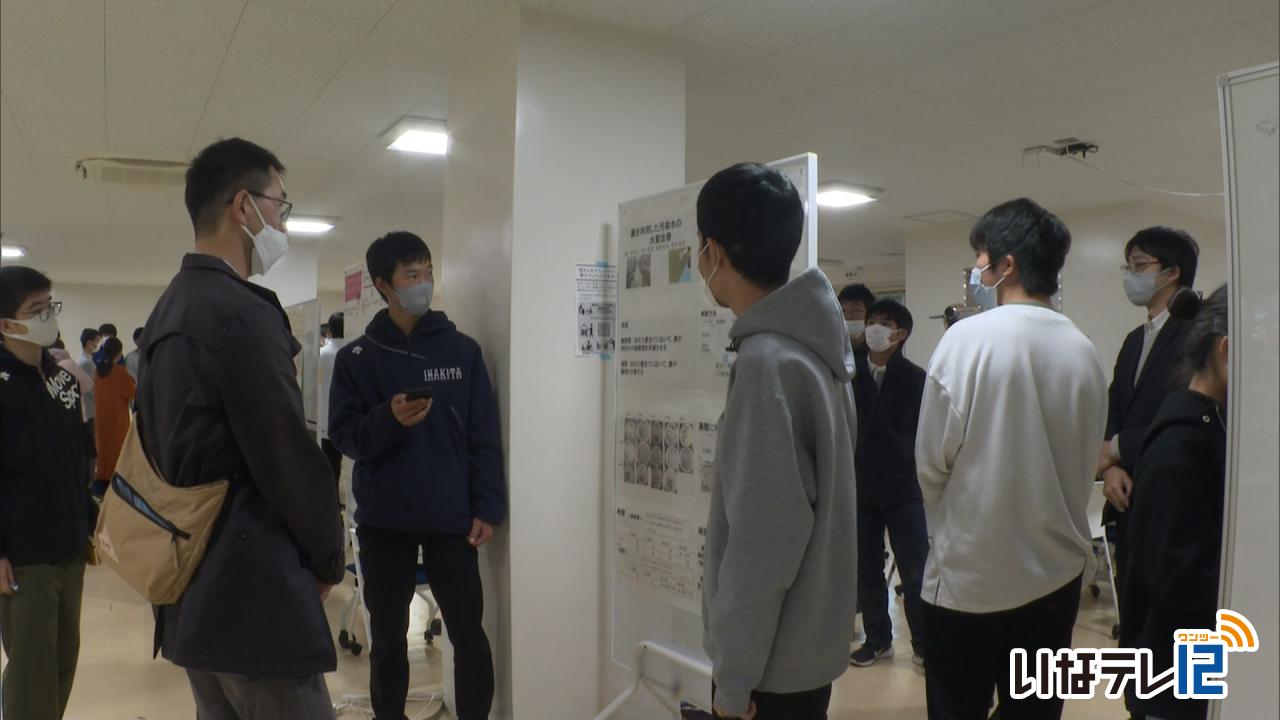

伊那北理数科1年生 信大で研究発表

伊那市の伊那北高校理数科の1年生は、細菌培養をテーマにした研究成果を、南箕輪村の信州大学農学部で16日に発表しました。

この日は、伊那北高校理数科の1年生41人が農学部を訪れ、研究発表をしました。

水道水や牛乳、ハンカチへの細菌の増え方やつき方など、グループごとに行った研究の成果を農学部の学生や教授に説明しました。

こちらのグループは、雑巾で掃除をした床の細菌数について発表しました。

理数科では、研究の基礎を学び、科学的思考力を身に着けるため、信州大学と連携した授業を昨年度から行っています。

今年度は、細菌に詳しい伊原正喜准教授を講師に招いて研究のノウハウについて学び、8月から研究を行ってきました。

理数科では、今年度、二酸化炭素濃度についても東京大学と連携し研究を行うことになっています。

-

桑名智絵さん彩画展

伊那市出身で長野市在住の水彩画愛好家、桑名智絵さんの彩画展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、上伊那の風景を中心とした水彩画26点が展示されています。

長野市在住の桑名さんは、伊那市坂下出身です。

国内外で個展を開いていて、ふるさとの伊那市でも2年に1度開催していますが、新型コロナの影響で4年ぶりとなりました。

桑名さんの作品は水彩画ですが、画材や技法を工夫することで、油絵のような仕上がりにしているということです。

作品には、友人が絵を見て詠んだ短歌も添えられています。

桑名さんの彩画展は、19日(日)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

中川さん ボビナム世界大会へ

伊那市の中川義徳さんは、ベトナム発祥の総合武術「ボビナム」の世界大会に出場します。

15日は中川さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に世界大会出場の報告をしました。

中川さんは、世界大会で剣を使った型演武に出場します。

動きの正確性やスピード、気迫などが評価されるという事です。

ボビナムは打撃、投げ、関節技などを使うベトナム発祥の総合武術で、演武の他に相手と対戦する打撃戦もあります。

中川さんは、8年前に知人に誘われボビナムを始め、月2回東京の道場に通うなどして、稽古を積んできました。

去年、伊那市に道場を開き後進の育成にもあたっています。

世界大会への出場は、これまでの実績が評価され実現したということです。

中川さんが出場する第7回世界ボビナム選手権大会は22日からベトナムで開催される予定です。 -

麦ストロー用の麦の種まき

伊那市の伊那市社会福祉協議会は麦ストロー用の麦の種まきを西町の畑で10月25日に行いました。

10月25日は市社協が運営する障害者多機能型事業所「輪っこはうす・コスモスの家」の利用者とスタッフ、伊那市職員10人が、およそ1.5アールの畑に400グラム分の麦の種をまきました。

伊那市はプラスチックごみ削減を目的に令和2年度から「麦ストロー」の普及に取り組んでいて、製作を市社協に委託しています。

輪っこはうす・コスモスの家の利用者が収穫やストローの加工を行います。

麦は2024年6月頃収穫を行う予定です。

輪っこはうす・コスモスの家では「試行錯誤を重ね、年々品質も向上してきている。利用者の工賃アップのため取り組んでいきたい」と話していました。

麦ストローは、1セット3本入りで110円で、みはらしファームや道の駅南アルプスむら長谷などで販売しています。

-

伊那土地改良区の平澤前理事長が会長表彰を受賞

上伊那郡伊那土地改良区 前理事長の平澤正弘さんは、全国土地改良事業団体連合会会長表彰を受賞しました。

15日は平澤さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞報告をしました。

10月に開かれた、第45回全国土地改良大会福井大会で全国土地改良事業団体連合会会長表彰を受賞しました。

平澤さんは上伊那郡伊那土地改良区の理事長を今年7月まで12年間務め、その功績が認められたものです。

県内では平澤さん1人が受賞し、全国ではあわせて44人が受賞しています。

-

上農高校加工班 オリジナルピザ販売

南箕輪村の上伊那農業高校加工班の生徒は、手作りのトマトソースと地元の食材を使った3種類のオリジナルピザの販売を始めました。

こちらは手作りのトマトソースとすずらん牛乳でつくったチーズをのせたカラフルピザです。

こちらは野沢菜とたけのこの信州森ピザです。

トマトソースに地元の醤油メーカー「伊那しょうゆ」の醤油麹を加えています。

こちらはブルーベリーとリンゴジャムのフルーツ山盛りピザです。

トマトソースにリンゴジャムを加えていて、ベーコンの塩味もアクセントになっているということです。

14日は、上伊那農業高校加工班の生徒がピザをお披露目しました。

生徒たちは1年ほど前から話し合いをし、レシピの考案や具材決めなどを行いました。

校内の畑で栽培した加工用トマトを使ったトマトソースの製作も行いました。

上農高校加工班のオリジナルピザは3枚セットで3,760円です。

オンラインなどでの販売の他、25日と26日に南箕輪村のファーマーズあじ~なで開かれるあじ~な秋の大収穫祭で販売します。 -

箕輪町でキャリア教育かみいな交流会

幅広い世代が地域の未来を考える、キャリア教育かみいな交流会が箕輪町文化センターで15日に開かれました。

交流会には上伊那地域の産学官の関係者や箕輪町の小学生から高校生などおよそ470人が参加しました。

箕輪中学校と箕輪進修高校の生徒、大人が60のグループに分かれてトークセッションを行い、「勉強するのは何のため」をテーマに意見交換をしていました。

キャリア教育かみいな交流会は、上伊那の産学官の各種団体でつくる郷土愛プロジェクトが主催するものです。

交流会ではほかに、箕輪西小学校4年ゆめ組が2年生から行っている野菜作りについての発表を行いました。

交流会は上伊那8市町村が持ち回りで毎年開いていて、今年は箕輪町が会場となりました。

-

箕輪陶芸研究会 町へ5万円寄付

箕輪町の陶芸愛好者でつくる箕輪陶芸研究会は、チャリティーバザーの収益金5万1,200円をこのほど町に寄付しました。

この日は研究会の岩井亜男会長と、柴宮勇一副会長が役場を訪れ、白鳥政徳町長に収益金5万1,200円を手渡しました。

会では、9月30日と10月1日に開催した展示会に合わせてチャリティーバザーを行いました。

会員が作った湯呑など250点ほどを販売し、ほぼ完売したという事です。

岩井会長は「福祉の為に役立ててほしい」と話していました。

白鳥町長は「大切に使わせて頂きます」と感謝していました。

-

明治安田生命 伊那市へ70万円寄付

明治安田生命保険相互会社は、社会貢献の一環として伊那市に71万6,500円をこのほど寄付しました。

1日は明治安田生命松本支社伊那営業所の久保勝実所長らが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。

明治安田生命では地域貢献活動の一環として、4年前から毎年伊那市へ寄付をしていて、昨年度は健康推進に関する連携協定を結んでいます。

寄付の総額は4年間でおよそ190万円となっていて、市の健康応援ポイント事業などに使われています。

白鳥市長は「市民のみなさんが、さらに健康になってもらえるよう有効に使わせて頂きます」と感謝していました。

-

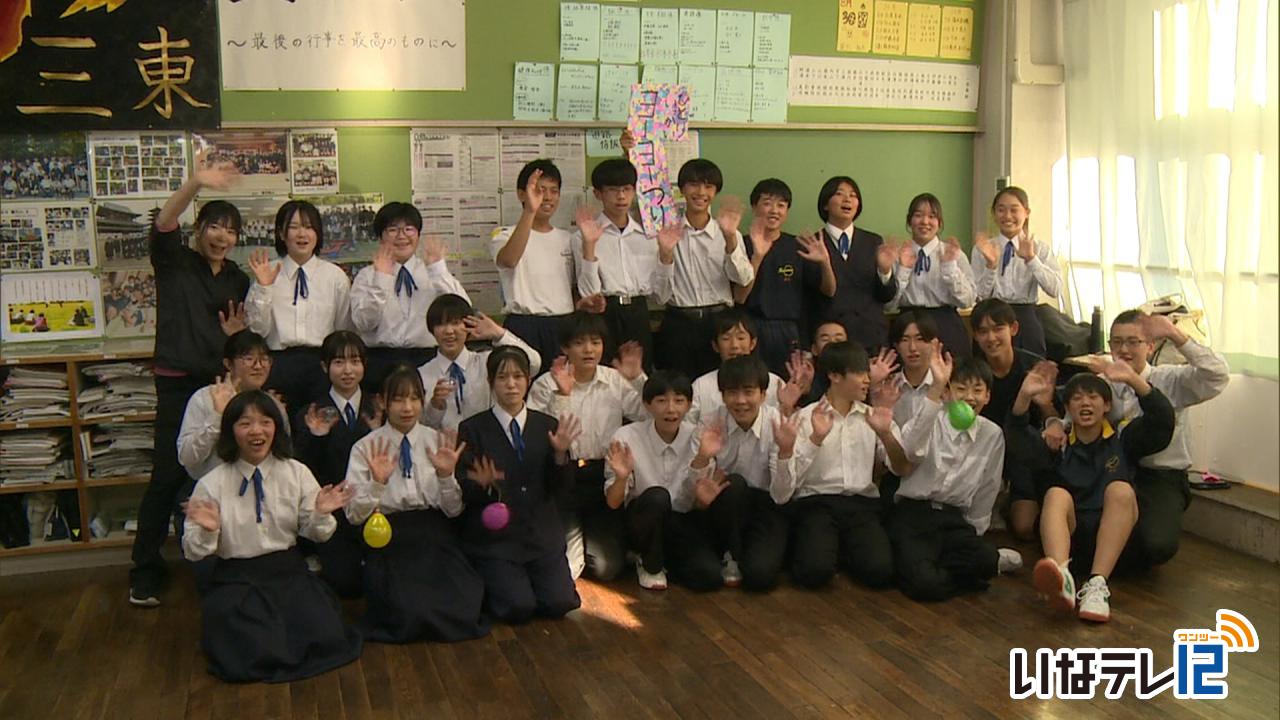

西箕輪中学校3年東組「あつまれ東の森」開催へ

伊那市の西箕輪中学校3年東組は、16日に地域の人や園児たちと一緒に楽しめるイベント「あつまれ東の森」を開きます。

10月13日は開催を前に、広報班と屋台班、工作班、保育園班の4つの班に分かれて準備を行いました。

地域の人や園児たちと一緒に楽しみながら交流できる企画を考えていて、7月から準備を進めています。

一般の参加は事前申し込みが必要でQRコードからも申し込みを受け付けています。

屋台班は射的やヨーヨー釣り、ボウリングの3種類の屋台を出店します。

工作班はスライムづくりなどを来場者と一緒に行います。

広報班はイベントのチラシを作成しました。

保育園班は地元の園児たちを招待する案内文を作りました。

「あつまれ東の森」は16日に西箕輪中学校内で開催されます。

-

伊那地域 初の氷点下

14日の伊那地域は午前5時10分に最低気温、氷点下2.1度を記録し、0度を下回りました。

伊那市横山の畑には霜柱が立っていました。

13日の午後11時29分に氷点下0.3度と、今季初めて0度を下回り、きょうの午前5時10分には氷点下2.1度まで冷え込みました。

氷点下となるのは去年の記録、10月27日より18日遅くなっています。

-

山小屋への物資輸送 無人VTOLデモ飛行

伊那市が2021年度から進めている山小屋への物資輸送プラットホーム構築事業の、無人垂直離着陸機、VTOLのデモ飛行が14日に伊那スキーリゾートで行われました。

このVTOLは、東京都の川崎重工業株式会社が開発しているものです。

この日は、機体のデモ飛行が初めて国や市の関係者の前でお披露目されました。

デモ機はスキーリゾートの上空を旋回しました。

デモ飛行を行った機体は、全長7メートルで、川崎製のエンジンで駆動し、200キロの荷物を標高3,100メートルまで運ぶことが出来ます。

伊那市は無人VTOLを使い山小屋へ荷物を運ぶ輸送プラットホーム構築事業を2021年度から進めています。

現在、山小屋への輸送はヘリコプターに頼っていますが、パイロット不足などにより、今後の物流の維持が課題となっています。

伊那市は、来年度から山小屋への飛行実証実験を行い、2026年度の事業化を目指しています。

511/(水)