-

伊那北小学校4年生 炭の窯出し作業

伊那市の伊那北小学校の4年生は、上牧の炭焼き小屋で、19日窯出し作業を行いました。

19日は伊那北小学校の4年生53人が、窯から完成した炭を取り出していました。

炭は11月14日に窯に入れ、6日間焼いたものです。

1,000キロのコナラから170キロの炭ができました。

観賞用の炭「花炭」も作りました。

鉄製の缶の中に木の実などを入れ、そのままの形で炭化させるものです。

缶を開けると、まつぼっくりや画用紙で作った折り鶴などが出てきました。

炭焼き体験は、伊那北小の「里山学習プログラム」の一環として、窯を管理する上牧里山づくりの協力を得て行われました。

19日は2回目の窯入れも行い、来年1月に窯出しする予定です。

-

みのわ芸文協 美術工芸作品展

みのわ芸術文化協会に所属する個人や団体による美術工芸作品展が、町文化センターで開かれています。

会場には、パッチワークや絵画などが並んでいます。

この作品展は、みのわ芸術文化協会に所属する個人や団体の作品を披露する場として、毎年この時期に開かれています。

美術工芸作品展は、22日(金)まで箕輪町文化センターで開かれています。 -

白鳥勲さん りんご栽培で表彰

伊那市西箕輪の白鳥フルーツ農園の白鳥勲さんがりんご栽培で評価され、上伊那地域で初めて関東農政局土地改良事業地区等営農推進功労者表彰を受賞しました。

19日は伊那合同庁舎で受賞報告会が行われました。

白鳥さんは畑地かんがい用水を使ってりんごの高密植栽培を行ったことや、里親農家として研修生を受け入れたことが評価され功労者表彰を受賞しました。

高密植栽培とは苗の植栽を密にして整列させることで収穫量を通常より多く、また省力化できる栽培方法です。

現在51歳の白鳥さんは14年前に家業の農園に就労し、11年前にりんごの高密植栽培を始めました。

功労者表彰は生産技術の向上や農地経営の改善を意欲的に行った人を対象に関東農政局管内の1都9県から選出されるもので、今回は他に3人が受賞しました。

-

あるしん 長期金利引き上げ

アルプス中央信用金庫は定期預金のうち5年物の金利を18日に引き上げたと発表しました。

金利引き上げの対象となったのは1円以上1,000万円未満のスーパー定期預金と1,000万円以上の大口定期預金です。いずれもこれまでの0.002%から35倍の0.07%に引き上げられます。

金利の引き上げは日銀の金融政策修正に伴い長期金利が上昇しているのを受けて行われたもので、18日から引き上げられています。

なお預入期間5年未満は0.002%に据え置くとしています。

-

東春近で断水 1,200戸に影響

19日午前10時30分頃伊那市東春近で断水がありました。

断水があったのは東春近の中組区、渡場区、中殿島区、下殿島区、田原区の1,200戸です。

市では中殿島区の上水道施設内で老朽化により配水管が破裂したのが原因とみています。

対象エリアには東春近小学校や春富中学校が含まれています。

断水は1時間後の午前11時30分頃に復旧しました。

-

伊那スキーリゾート 本格的な雪づくり始まる

伊那市西春近の伊那スキーリゾートは、今週末のオープンを目指し、本格的な雪づくりを始めました。

朝6時頃の様子です。

17日夜9時頃からスノーマシン14台を使い、雪づくりを行いました。

今年は、機械2台を新しいものに更新し、現在第一リフトまでのゲレンデにベースとなる雪を積もらせています。

12月1日から4日ほど試験的に雪をつくりましたが、気温が高かったことや雨が降ったことによりすぐにとけてしまったということです。

人工的な雪づくりは、氷点下2度以下にならないとできないということで、冷え込みが厳しくなる予報となっていた昨夜から本格的な作業を始めました。

今朝の伊那地域の最低気温は、氷点下3度までしか下がりませんでしたが、市街地よりも標高が高いゲレンデはさらに2度ほど低く、多いところでは20センチほどの雪ができていました。

昨シーズンは、12月23日から3月21日まで営業し、来場者数は前のシーズンと比べ1,620人少ない4万132人となっています。

16日からを予定していた今シーズンの営業は、23日からに延期となっていて、伊那スキーリゾートでは「木曜日から冷え込みが厳しくなりそうなので、なんとか間に合いそうだ」と話しています。

昨シーズンと比べて燃料代が1リットルあたり30円近く値上がりしているということで、「近年の傾向から天然の雪には期待できない分、寒い日が続いてほしい」と話していました。 -

上伊那農業高校生徒と富県小児童 手作りおもちゃで交流

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、伊那市の富県小学校の児童を18日に学校に招き、手作りの木のおもちゃなどで遊んで交流しました。

18日は、上農高校のコミュニティデザイン科里山コースの3年生が、富県小6年生の児童22人と、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」をして交流しました。

上農と富県小は、互いに世代間交流を行いたいと考え、去年12月からお互いが行き来しながら月に1回のペースで顔を合わせてきました。

交流する上で、ただ遊ぶだけでなく、物づくりの仕事について知る機会にしようと、木を使ったおもちゃ作りに挑戦しました。

建築士会上伊那支部に協力してもらい、資材としては使えない木材を利用してモルックの道具の他、小屋やいすなどを作りました。

上農生と富県小の児童の交流は18日が最後となりましたが、両校は「異年齢との関わりで得たことを今後の生活に活かして欲しい」と話していました。 -

三峰川電力株式会社 安全運転推進で連名表彰

伊那市長谷の三峰川電力株式会社は、交通安全の推進に功績があったとして、関東管区警察局長・関東安全運転管理者協議会連合会長の連名表彰を受賞しました。

27日は、伊那警察署で伝達式が行われ、小林雄二署長から三峰川電力三峰川発電事業所の兼子孝広所長に表彰状が手渡されました。

三峰川電力は、毎週月曜日の朝礼で安全運転への意識の向上を図っている他、社用車の運転速度や時間を管理できるシステムを導入するなど、20年以上無事故・無違反を続けているということです。

伊那署によりますと、県内で今年度交通安全優良事業所として連盟表彰されたのは、三峰川電力を含め6事業所だということです。 -

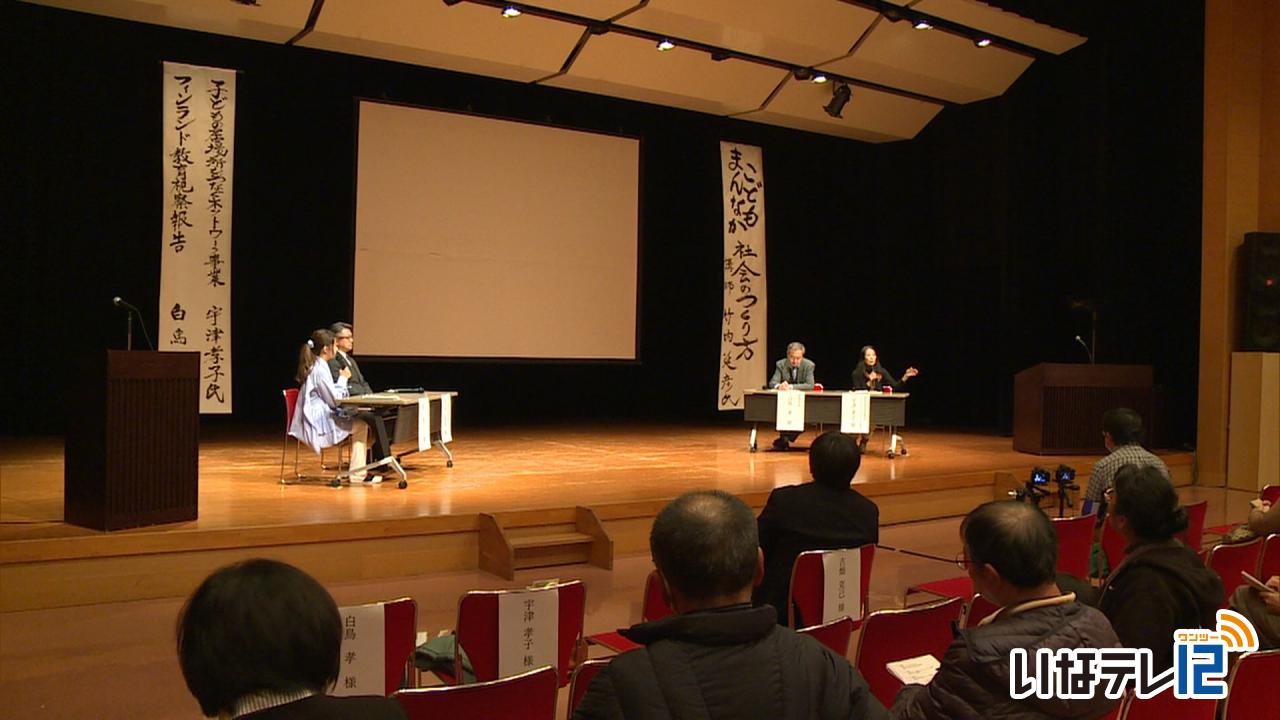

子どもの居場所づくり 研修会

子どもの居場所づくりに取り組む上伊那地域子ども応援プラットフォームの研修会が17日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

講師を務めたのは山ノ内町教育長の竹内延彦さんです。

竹内さんは「こどもまんなか社会のつくり方」と題し、話をしました。

竹内さんは「こどもの安心、自信、自由が最優先される環境づくりが大切だ」と話しました。

また、研修会では伊那市高遠町にある認定NPO法人「フリーキッズ・ヴィレッジ」の理事長宇津孝子さんと伊那市の白鳥孝市長を交えた座談会も行われました。

こどもまんなか社会に向けてできることとして、宇津さんは「自分自身が幸せで、自分のことを大切にできる大人が子どものことを大切にできる」と話していました。

また、白鳥市長は「いつ行っても学びや好きなことができる場所があることが大切だ。官民連携で取り組みたい」と話していました。

上伊那地域子ども応援プラットフォームは行政やNPO、支援団体などによって構成されていて、地域が一体となった子どもの居場所づくりを推進しています。

研修会には上伊那地域の一般を中心におよそ230人が参加しました。

-

南箕輪村議会12月定例会 修正動議提出

南箕輪村議会12月定例会最終日の15日、今年度一般会計補正予算案の機構改革に関わる経費分について削除を求める修正動議が提出されました。

発議した笹沼美保議員は「機構改革は重要な案件であり、改修設計や予算などについての説明が不足している。また審議する時間も足りないため即決するべきではない」と説明しました。

村は機構改革について、11日に行われた村議会全員協議会で説明し、15日の本会議前にも説明する場を設けたということです。

この日は1人欠席で8人で採決が行われ、修正案は賛成3人、反対5人で否決され、村が提出した原案が賛成多数で可決されました。

閉会のあいさつで藤城栄文村長は「説明が足りないと言われたことを反省事項として活かしていきたい」と話しました。

-

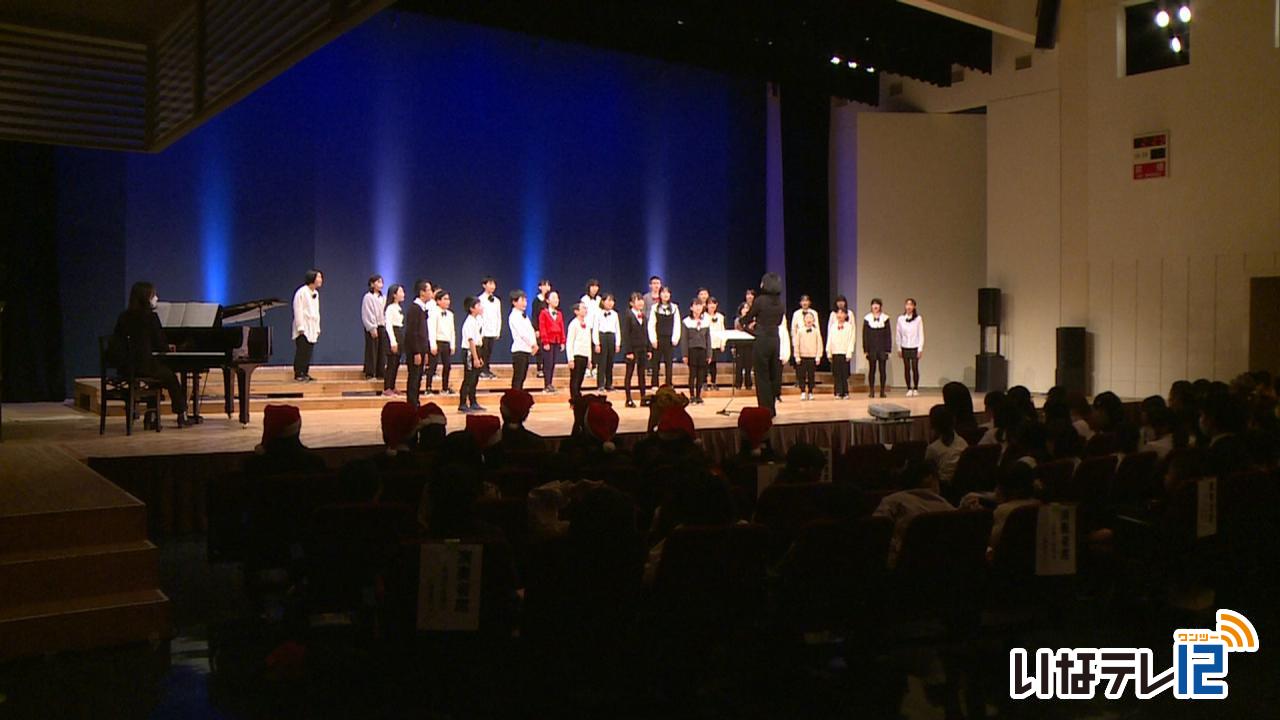

い~な音楽祭 17団体350人が出演

伊那市内の合唱団体が一堂に会する「い~な音楽祭」が17日に、伊那文化会館で行われました。

音楽祭には、17団体350人が参加しました。

子どもから高齢者まで、多彩な顔ぶれのコーラスグループが1年間の練習の成果を発表する場として毎年この時期に開かれています。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中止や来場者数を減らすなどの対応をとってきましたが、今年は全席開放するなどコロナ前と同じ規模での開催となりました。

ある参加者は、「久しぶりの大きな舞台で緊張しましたが、気持ちよく歌うことができました。今後の活動の励みになります」と話していました。

い~な音楽祭実行委員会では、「それぞれの団体が1年間練習してきた成果を随所に見る事ができて良かったです」と話していました。 -

春日神社総代会 恒例の注連縄づくり

伊那市西町の春日神社総代会は、新しい年を迎えるための恒例の注連縄づくりを、17日に、西町公民館で行いました。

17日は、総代会の役員およそ30人が集まり、しめ縄を作りました。

作ったのは、鳥居や本殿、拝殿に取り付ける太い縄4本と、社務所などに取り付ける細い縄6本です。

春日神社総代会では、毎年この時期に役員が集まり、手作りで注連縄を作っています。

20年以上参加しているというベテランから手ほどきを受けながら、長さ5mほどになるようワラをなっていました。

春日神社には、毎年12月31日から三が日にかけて、多い時でおよそ500人が訪れるということです。

新型コロナの感染拡大後、人足は減ったということですが、去年はおよそ300人が訪れたということで、今年も多くの人に来てもらいたいと話します。

春日神社の除夜祭・歳旦祭は、31日の午後11時頃から行われ、甘酒や振る舞い酒が提供されます。

また新年の1日から3日までは、だるまや熊手などの縁起物を販売するということです。 -

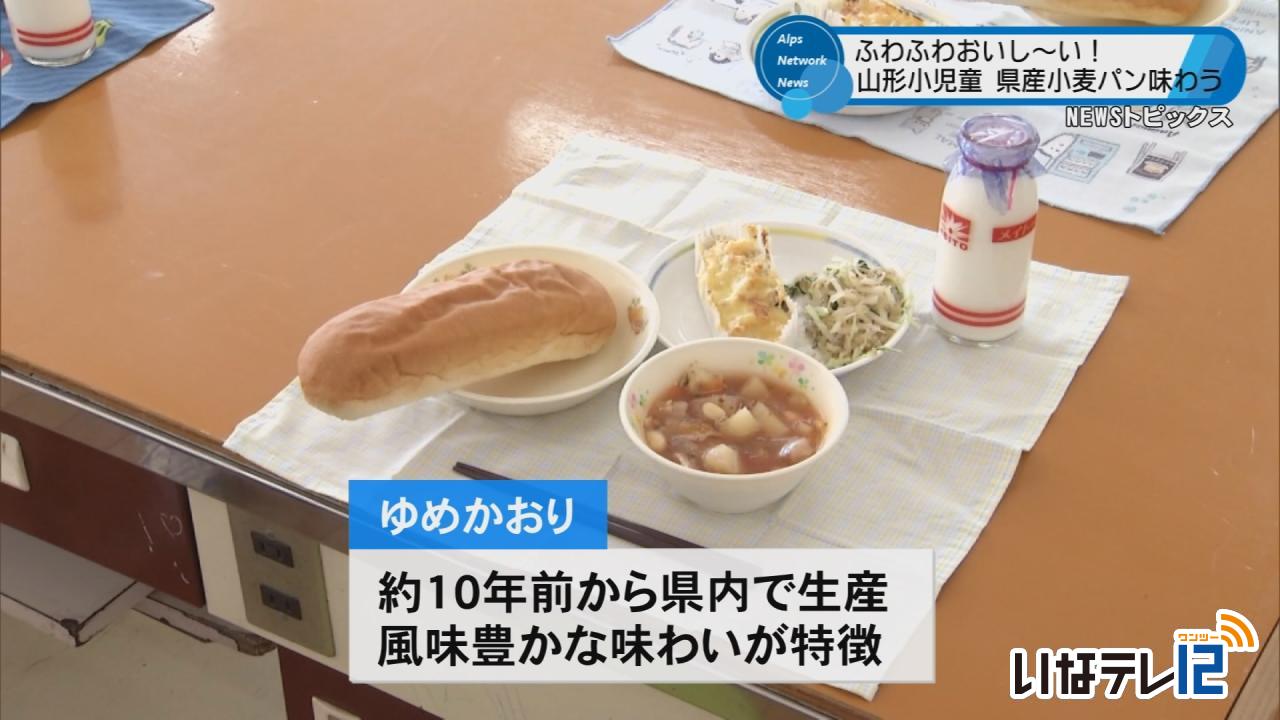

県産小麦100%のパン 学校給食に

長野県産の小麦を100%使ったコッペパンが11月30日に山形村の山形小学校の給食で提供され、児童が風味豊かなパンを味わいました。

県産小麦の生産や利用を広げようと長野県と生産者、食品加工業者などでつくるLFP長野が、プロジェクトの一環で企画したものです。

この日は、県農政部とJA、小麦粉とパンの製造業者ら7人が山形小学校を訪れ、5年3組の児童と一緒に給食を食べながら交流しました。

提供されたのは、長野県産の小麦「ゆめかおり」を100%使ったコッペパンで全校児童約500人です。

ゆめかおりは、約10年前から県内で生産されている風味豊かな味わいが特徴の小麦です。

子どもたちは、いつもよりふわふわでおいしいとパンの香りや食感を楽しみながら味わっていました。

LFP長野は、令和3年からこれまでにエノキダケの販路拡大や摘果リンゴを使った商品開発を行っていて、今年度は、小麦をテーマに活動しています。

LFP長野では、今後小麦を生産する若手農家から課題などを聞き取り小麦の生産拡大にも取り組んでいくとしています。 -

クリスマスシーズン 各地でイベント

クリスマスシーズンに合わせ、各地で色々なイベントが開かれています。

箕輪町文化センターでは17日に町内の合唱団によるクリスマス・コンサートが開かれました。

コンサートは、箕輪町の合唱団体らで作るみのわに生まれる合唱の輪実行委員会が毎年開いているもので、今年で12回目です。

箕輪町内の小中学校や合唱団を中心に13団体、およそ250人が出演しました。

コンサート中には、出演者と観客全員であわてんぼうのサンタクロースを歌いました。

実行委員会では「今後も続けていき、合唱の良さを伝えていきたい」と話していました。

-

伊那市長谷でクリスマスツリー点灯

伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷で17日にクリスマスイベントが行われました。

17日午後5時頃、クリスマスツリーの点灯式が行われました。

このイベントは、冬の長谷を盛り上げようと、伊那市の地域おこし協力隊や地元住民で作る長谷クリスマス実行委員会が2018年から開いているものです。

クリスマスツリーは高さおよそ10メートルで、4,000個のLEDライトが飾られています。

あいにくの雨模様でしたが、多くの子ども達が訪れ楽しんでいました。

イルミネーションは、来年1月16日まで、午後4時30分から午後11時まで点灯しています。

-

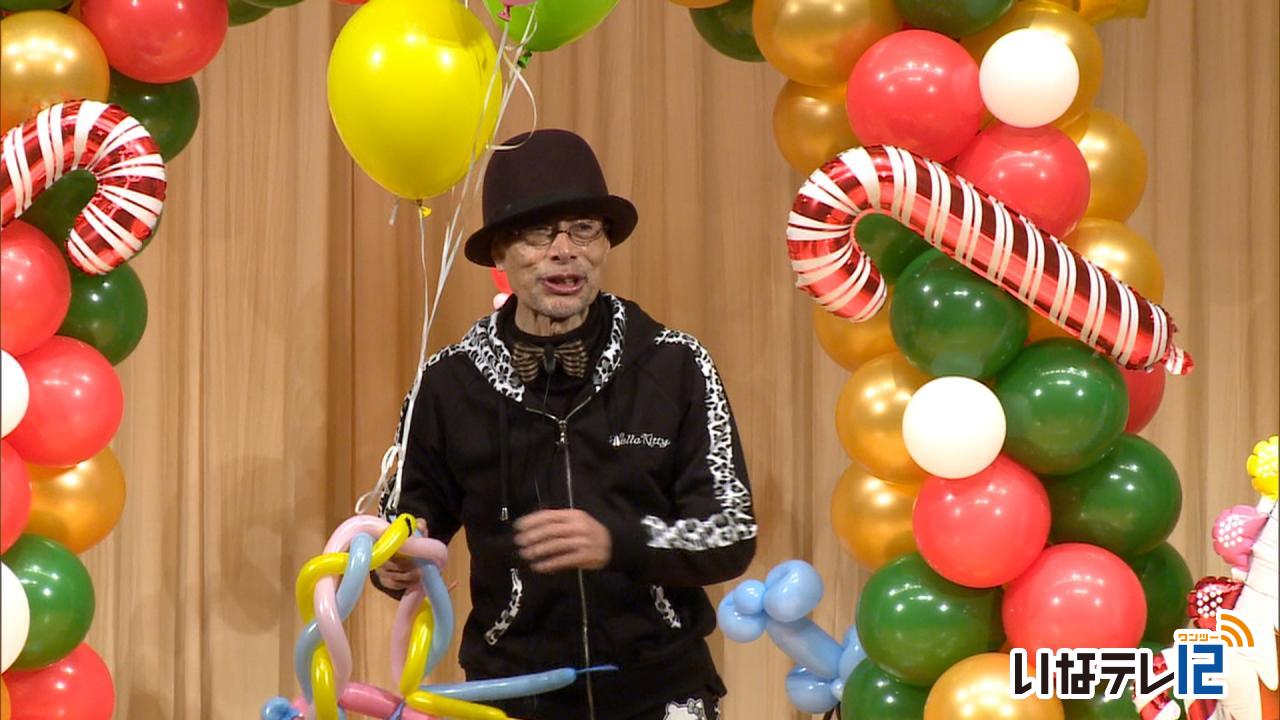

ゴンベエさん引退 さようなら公演

風船によるパフォーマンスで知られるゴンベエさんこと風船遊劇団ゴンベエワールドのさようなら公演が17日、南箕輪村の村民センターで開かれました。

ゴンベエさんは25年間にわたり大道芸人として活動してきました。

76歳となったゴンベエさんは元気なうちに自分の人生を変えていこうと今年限りでの引退を決めました。

さようなら公演では引退を惜しむファン約250人を前に最後のパフォーマンスを披露しました。

公演の最後には集まった人たちから花束が贈られました。

ゴンベエさんは「引退は終わりではなく未来への第一歩です。支えてくれた人たちに恩返しをしていきたい。」と話していました。

風船遊劇団ゴンベエワールドさようなら公演の模様は来年1月2日午後10時30分から、ご覧のチャンネルで放送します。

-

放置竹林解消へ!整備講習会

放置竹林が増加していることを受け、上伊那地域振興局は竹林整備の講習会を16日に、伊那市内で開きました。

講習会には、竹林整備に関心のある市民12人が参加しました。

上伊那地域振興局によりますと、管内では放置竹林が増加し、道路への倒れ込みによる交通障害や、獣が住み着くことによる農作物への被害が増えているということです。

講習会は、竹林整備のノウハウを知ってもらうことで、地域住民の力で問題解決に繋げてもらおうと開かれたものです。

飯田市で放置竹林整備に取り組むNPO法人いなだに竹Links代表の曽根原宗夫さんら2人が講師を務め、整備方法などを指導しました。

曽根原さんは、「整備の際は足元だけでなく必ず自分の上部を見て、倒れて止まっていた竹が落ちてこないか確認することが重要だ」と話していました。

上伊那地域振興局では、「竹は5年のサイクルで切っていく必要がある。種類によっては収入にもなるので、上手く付き合っていってほしい」と話していました。 -

伊那ケーブルテレビなんでも相談会

伊那ケーブルテレビが提供するテレビやインターネットなどに関する家庭での困りごとを解決する「なんでも相談会」が箕輪町のベルシャイン箕輪店で16日に行われました。

16日はベルシャイン箕輪店に相談スペースを設けました。

相談会はテレビの映りや通信費の見直しなど家庭で困っていることを伊那ケーブルテレビの社員が直接話を聞こうと開くものです。

また、箕輪町や南箕輪村に住む人の出張窓口としてテレビやインターネットなどの加入手続きも行っています。

次回は、2024年1月13日の午前10時から午後4時まで箕輪町のベルシャイン伊北店で予定しています。

-

箕輪町で子どもふゆまつり

箕輪町の小中学生を対象にゲームやクリスマスリース作りを楽しめるイベント子どもふゆまつりが16日、町文化センターと地域交流センターみのわで開かれました。

会場では、木の棒を投げて得点を競うモルックなどのゲームをを楽しんでいました。

イベントは、新型コロナの影響で予約制にしていましたが、2023年は4年ぶりに誰でも来て遊べる形に戻したということです。

クリスマスが近いこともあり、ボランティアから作り方を教えてもらいながらリース作りをしていました。

ほかに、輪ゴム鉄砲で的当てをしたり、新聞紙で紙鉄砲を作っていました。

イベントは箕輪町公民館と郷土博物館、図書館の三館連携事業として開いたものです。

-

いなまちクリスマス初開催

伊那市のセントラルパークで、クリスマスシーズンにあわせたイベント「いなまちクリスマス」が16に開かれました。

会場には、市内の飲食店などおよそ10のブースが並びました。

イベントは、子どもが楽しむ機会を作るほか商店街の賑わい創出につなげようと伊那商工会議所といなまちクリスマス実行委員会が初めて開催しました。

子どもたちとサンタクロースが英語で会話できるブースでは、一緒に記念撮影をして楽しんでいました。

ほかにクリスマス飾りを作るブースもありました。

会場には伊那小学校の児童が飾り付けをしたクリスマスツリーも並んでいます。

イルミネーションは2024年2月末まで飾られます。

-

伊那市行政改革審議会 評価結果を報告

伊那市行政改革審議会は、伊那市の事業について、高遠スポーツ公園プールの夜間営業など2項目を「事業内容の見直し」とする評価結果を14日、白鳥孝市長に報告しました。

14日は行政改革審議会の松島憲一会長が市役所を訪れ、白鳥市長に報告書を手渡しました。

審議会は、市の事業を第三者機関として評価していて、今年度は4つの事業を審議しました。

このうち、「事業内容の見直し」となったのは、高遠スポーツ公園プールの夜間営業と、学習机の天板張替木育授業です。

高遠スポーツ公園プールの夜間営業は、利用者数が少なく「現在休業日となっている火曜日の昼間の営業とし、かわりに夜間営業を中止するのが妥当」としています。

木育授業は予算の関係で実施小学校が過疎地域と小規特認校に限られてしまっているとして「公平性が保てないのではないか」としています。

他に、「実施主体の見直し」となったのは高遠町のB &G海洋センターの運営です。

インストラクターの育成が困難となっていることから、「外部委託が適切」としています。

また、伊那市消防団音楽隊については「現状維持」となっています。

白鳥市長は「報告を参考により良い事業となるよう検討していきたい」と話していました。

-

小松良光さん 門松づくり

今年も残すところ2週間あまりとなり新年を迎える準備が進んでいます。

伊那市富県新山の小松良光さんは、友人からの依頼を受け正月用の門松づくりを行っています。

15日は、小松さんが自宅の作業場で門松を作っていました。

小松さんは、会社員だった頃、上司から作り方を教えてもらったことをきっかけに30年近く門松を製作しています。

試行錯誤を重ねてきました。

毎年、企業や商店・個人から依頼を受け、高さ50センチから150センチのものを製作しています。

今年は、30組の注文を受け、作業を11月から行っています。

これは土台です。

田んぼで作った専用のワラを編んで、加工したオイル缶を囲っています。

竹は、飯島町の山から切り出したものを使っています。

15日は、機械を使って竹をカットしていました。

小松さんの母トラヱさん98歳です。

毎年、神棚飾りなどを作っています。

この飾りも人気で注文が入るということです。

小松さんの作業場では、30日まで門松をつくる予定です。

-

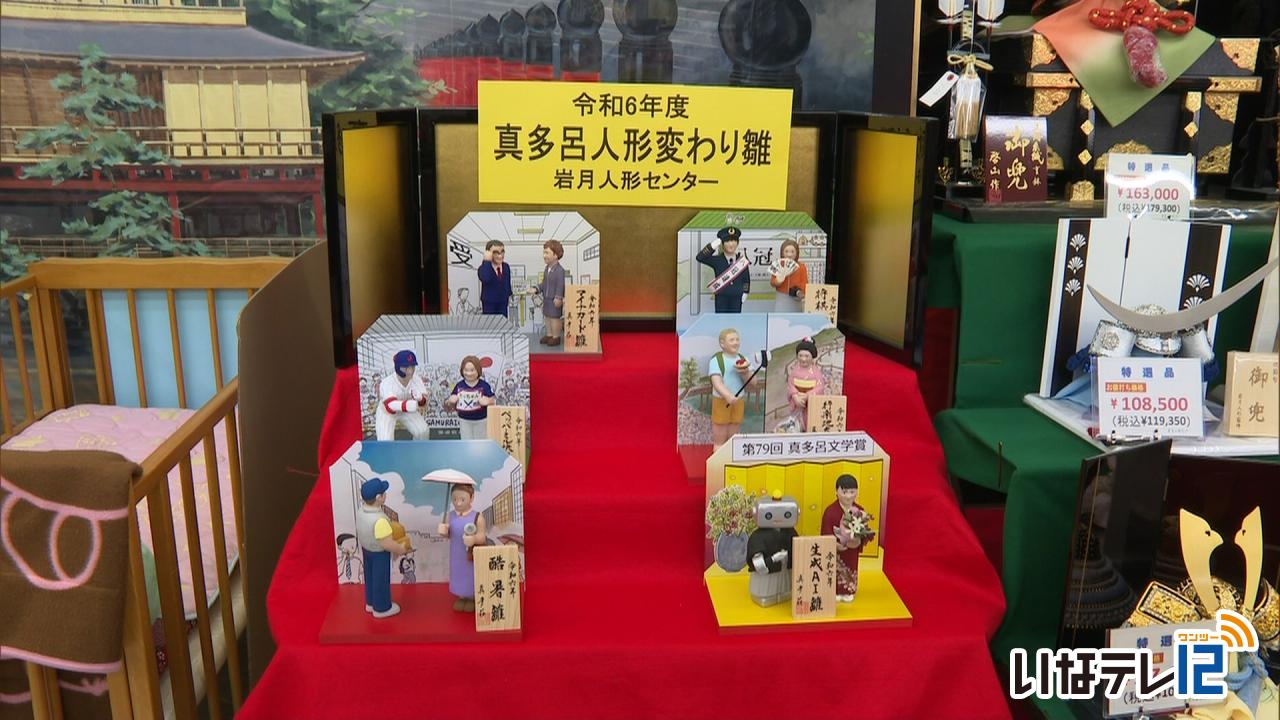

今年の世相を表す 変わり雛

今年1年の世相を表す変わり雛の展示が南箕輪村神子柴の岩月人形センターで始まりました。

店内には、今年の世相を表す雛人形、6点が並んでいます。

「ペッパーミル快進撃雛」です。

WBCで日本が14年振りに優勝。メジャーリーガーのヌートバー選手が出塁時に見せたペッパーミルパフォーマンスで人気を集めました。

「将棋八冠雛」です。

藤井聡太棋士が史上初の将棋8大タイトル全制覇を達成しました。

鉄道好きでも有名です。

「行楽地大渋滞雛」です。

海外からの観光客が急増し、京都の渡月橋や富士山は人の渋滞が出来るほど大混雑。

地元住民は観光客が捨てていくゴミにも悩まされました。

「酷暑雛」です。

全国的に記録的な猛暑となった夏、暑さ対策グッズが人気を集めました。

「生成AI雛」です。

文庫や画像を創作する人工知能「生成AI」が続々と登場しました。

「マイナカード雛」です。

ポイントキャンペーンなどが好評でマイナンバーカードの普及が進みました。

変わり雛の展示は、先代のオーナーが東京の人形メーカーで修行していたことが縁で毎年行っています。

変わり雛は来年3月3日まで展示されています。

-

八十二銀行・長野銀行 食品を寄付

6月に経営統合した八十二銀行と長野銀行のそれぞれの伊那支店は、長野県が行っている年末のフードドライブキャンペーンに合わせ集めた食品を15日に寄付しました。

この日は、八十二銀行伊那支店と長野銀行伊那支店の行員4人が伊那合同庁舎を訪れ、食品を手渡しました。

12月から八十二銀行の伊那市と南箕輪村の6店舗、長野銀行の伊那市内の2店舗の行員に声をかけ、およそ100リットルのケース4個分が集まりました。

合同での寄付は初めてだということです。

寄付された食品は、上伊那のこどもカフェで活用されるということです。

-

弥生の生徒が選挙投票啓発のポスター制作

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の1年生は、選挙の投票啓発を呼び掛けるポスターをベルシャイン伊那店に14日展示しました。

14日は、伊那弥生ケ丘高校1年生の15人が展示を行いました。

ポスターは探究の時間に生徒が制作し、投票権を得る18歳に向け呼び掛けるものです。

授業では、駒ヶ根市のイラストレーター、大宮のぞみさんと伊那市高遠町のデザイナー、塩田素也さんが講師を務めました。

ポスターには生徒が登下校時に撮影した風景、街並み写真に「選挙に行こう」という意味の英語「GO VOTE」が配置されています。

ポスターは2024年1月11日までベルシャイン伊那店1階の南側出入り口に展示されます。

また、2024年1月21日の駒ヶ根市長選にあわせ、駒ヶ根市役所に展示される予定です。

-

伊那市議会で23議案を可決

伊那市議会12月定例会は15日に閉会し、市側から提出された23議案すべてが原案の通り可決されました。

このうち、国に対し「健康保険証廃止の中止を求める」陳情は不採択となりました。

また、国に対しイスラエルの地上侵攻と空爆の即時停止などを求める議員提出議案は賛成多数で可決されました。

-

高遠町総合支所 新たに図面示す

建て替えの計画が進められている伊那市の高遠町総合支所の図面が15日、新たに示されました。

図面は15日に伊那市役所で開かれた市議会全員協議会の中で示されたものです。

新しい高遠町総合支所は、高遠町文化センターの駐車場に建設されます。

敷地面積はおよそ5,000平方メートルで、延床面積はおよそ940平方メートルの鉄骨造2階建てです。

1階は市民ホールや大会議室、事務室などが入ります。

2階は文書庫として使われます。

事業費は5億3,640万円で、工期は来年6月から2025年5月までとなっています。

伊那市では、2025年度中の供用開始を目指すとしています。

-

ニシザワ文芸コンクール 1,529点応募

伊那市のスーパー総合小売業株式会社ニシザワが主催する読書感想文コンクールの表彰式が9日に創造館で行われました。

表彰式は小学生の部と中学生の部でそれぞれ行われ、ニシザワの荒木康雄社長から受賞者25人に表彰状と副賞の図書カードが贈られました。

伊那ケーブルテレビの放送エリア内からは、小学生低学年の部で最優秀賞に箕輪中部小3年生の三井翔真君が選ばれました。

三井君は夜間に働く人について書かれた本「よるのあいだに…」を読み、「自分が生活できているのは夜に働いている人がいるおかげであり感謝したい」とまとめました。

中学生の部からは最優秀賞に箕輪中1年生の五味ほのかさんが選ばれました。

五味さんは、不登校の中学生が自分と向き合う物語「かがみの孤城」を読み、「学校は居場所の一つで他にも居場所はある」と考え方を変えさせられたことを書きました。

第二十回ニシザワ文芸コンクールは上伊那の小中学校46校から小学生の部に369点、中学生の部に1,160点合わせて1,529点の応募がありました。

ニシザワの荒木社長は「これからも読書を通じて自分の心や感情、精神を豊かに育ててほしい」と話していました。 -

南箕輪村 教育長が「児童の健康被害・事件性ないため公表せず」

南箕輪村の清水閣成教育長は14日に役場で開かれた村議会一般質問で南箕輪小学校の給食への異物混入を公表しなかったことについて「児童の健康被害がなかったことや事件性がないことから判断した」と述べました。

南箕輪小学校の学校給食に今年1月、スライサーの刃の破片が、また10月に針金が混入していました。

保護者へは書面での通知を行いましたが、議会での報告など公表はしていませんでした。

南箕輪村学校給食センターでは現在、調理前と調理後の点検を複数の調理員で行うなど再発防止に努めているということです。

-

宮下一郎農水相 辞表を提出

自民党安倍派の政治資金問題を受け、宮下一郎農林水産大臣は、14日、辞表を提出し、受理されました。

宮下一郎後援会事務所によりますと、14日午前中に宮下農水相は松野博一官房長官に辞表を提出し、受理されたということです。

宮下さんは、今年9月に農林水産大臣として初入閣し、食料・農業・農村基本法の改正に意欲を示していました。

宮下さんは、伊那ケーブルテレビの取材に対し「私の政治資金は適正に処理されていると認識していますが、国政に遅滞を生じさせることがあってはならないと総合的に判断しました。3か月という短い期間でしたが貴重な経験をさせていただきました。この経験を活かして地域の発展のためにさらに努力をしてまいります」と答えました。

杉本幸治後援会長は、「キックバックに関する問題はないと信じています道半ばでやめることになってしまったのは残念でなりません。これからも後援会として支えていきたい」とコメントしています。

411/(火)