-

郷土の石工「肥野喜六」石仏写真展

江戸時代末期から大正期を生きた郷土の石工肥野喜六が刻んだ石仏の写真展が駒ケ根市の市立博物館で8月31日まで開かれている。素朴で愛嬌のある特徴的な表情の地蔵など、喜六が刻んだ石仏の写真100点以上を展示している=写真。喜六の使ったつちやのみなどの道具類も併せて公開されている。

写真の多くは3月に行われた見学会で撮影されたもの。駒ケ根市内をはじめ、宮田村、飯島町、松川町に足を伸ばして喜六の作品を追った。

喜六は1842(天保13)年、現在の飯田市で鍛冶職人の次男として生まれたとされる。移住した赤穂で石工として暮らし、数々の地蔵、馬頭観音などを残した。1924(大正13)年、83歳で没。

喜六に詳しい田中清文学芸員による展示説明会が8月5日午後1時30分に同館で開かれる。喜六の曾孫に当たる肥野邦夫さんの話も聞ける。

問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

県看護大オープンキャンパス

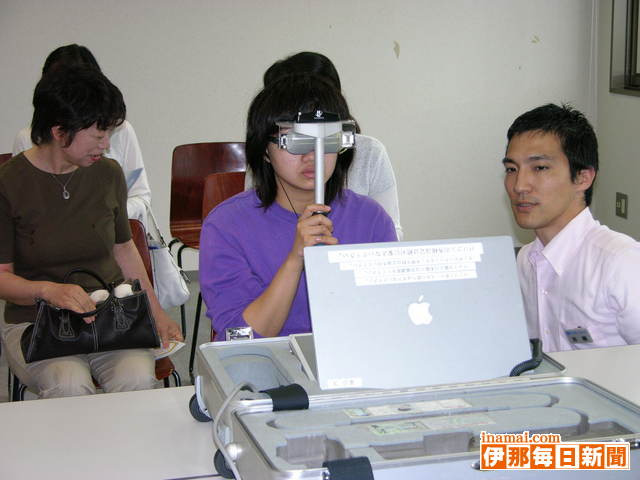

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は16日、大学について入学希望者らに説明する「オープンキャンパス」を開いた。県内外から高校生や保護者など、ほぼ例年並みの約230人が同大キャンパスを訪れ、教職員の説明を聞いたり、学内の施設を見学したりした=写真。

深山学長は「本学は今年度、開学13年目を迎える。開学以来引き継いでいるのは、個性を大事にする、というモットーだ。今日は少しでも多く大学のことを知ってほしい」と呼び掛けた。参加者らは教育内容、入試の概要や学生生活、就職状況などについて担当の教職員からそれぞれ説明を受けた後、小グループに分かれて学内を見学した。参加者らは施設を見ながら「きれいな建物だね」「合格して入学したいね」などと話し合っていた。 -

駒ケ根高原マラソン事務所開き

9月30日に行われる第25回中央アルプス駒ケ根高原マラソン大会の実行委員会(広田喜宥委員長)は17日、事務局を駒ケ根市役所2階の一角に開いた=写真。今後事務職員が常駐し、2カ月後の大会に向けて準備を進めていく。広田実行委員長は「昨年にも増して魅力向上を図り、過去の経験を生かして安全で楽しい大会が開催できるよう努力していきたい」とあいさつした。

17日現在の出場申込者は約千人で、例年よりかなり多めという。担当者は「招待選手の有森裕子さんの知名度の高さも一因ではないか」と分析している。最終的な参加者は約3千人を見込んでいる。昨年は2826人だった。レース後には、小中学生対象の有森さんによる陸上教室の開催が計画されている。

大会は駒ケ根高原の林間に設定された3キロ、6キロ、15キロのコースで男女年代別に行われる。参加料は3千円、3キロのみ出場可の小学生は500円。申し込みは8月17日まで。問い合わせは大会事務局(TEL83・2111)へ。 -

南アルプス食害対策協議会発足に向けた事前打ち合わせ

南アルプスのシカによる深刻な食害への対策を講じていく「南アルプス食害対策プロジェクト(仮称)」の事前打ち合わせが17日、伊那市役所であった。南アルプスに関係する行政・研究機関が集まり、ニホンジカなどの食害の現状と課題を報告。広域的な対策を早期に講じていく必要性を確認し、県、市町村を超えて被害対策を検討していく協議会を、8月中旬までに発足させることを目指し、調整を図ることを決めた。

個体数の増加、行動範囲の拡大に伴ない、各地区で農林業への打撃や高山植物、造林木の食害、植生の食いつくしなどが深刻化。被害は行政の管轄の枠を超えて広域化している。こうした背景を受け伊那市では、ニホンジカによる食害が進む南アルプスを管轄する県や市町村、南信森林管理署、有害鳥獣の専門研究に取り組む信州大学農学部に協力を求め、広域的な協議会の発足を呼びかけた。協議会はまず、県内の関係機関で構成し、将来的には山梨、静岡県との連携も目指す。

報告では、昨年10月から南アルプスの高山帯に生息するシカの行動調査をしている信州大学農学部の泉山茂之准教授が、高山帯に住むシカの越冬場所に関する追跡調査の結果を報告。10頭に発信機をつけ、越冬場所を調べたところ、遠いものは山梨県側まで降りている一方、北沢峠周辺や長谷地区で越冬する個体もいるなど、さまざまであることを示し「越冬場所や高山帯のシカを特定するのが困難」とした。また、例え高山帯のシカを駆除したとしても、周囲からの新たなシカの侵入を防ぐ必要があり、全体の密度を下げる対策の必要性を指摘した。

また、下伊那地域からは東側のシカが西側へ移動し始めていることなども報告された。 -

高校野球選手権長野大会 第4日

第89回全国高校野球選手権長野大会は第4日の17日、1、2回戦計16試合が県内6球場であった。上伊那勢は、小諸と対戦した箕輪工業が0竏・で1回戦敗退。創造学園と戦った赤穂は0竏・で、長野日大と対戦の駒ヶ根工業は6竏・3でそれぞれ敗れ、3回戦に進むことは出来なかった。上伊那農業は1回戦、犀峡と対戦したが延長15回規定により7竏・の引き分け。18日9時(第1試合)、県営飯田野球場で再試合を行う。

…………………

【県営飯田野球場】

犀峡

301201000000000=7

003030010000000=7

上伊那農業

(延長15回規定により引き分け)

○…上農は接戦で延長にもつれこみ、15回まで攻守ともに互角の戦いを繰り広げた。大会規定により引き分けとなり、きょう再戦する。

4点を先行された上農は3回から反撃に転じた。三浦と大槻の連続安打、小林の犠打で一死二・三塁とし、小島の三塁強襲と有賀の右翼線二塁打で3点を返した。4回に犀峡に2点を許すも5回に短打や四球、敵失などで3点を奪った。1点リードで逃げ切りムードの犀峡に対し上農は8回、三浦が遊ゴロに倒れたあと、大槻が左翼席に本塁打を放ち、粘りを見せた。

両チームとも早めの継投が効を奏した。上農は先発の藤森に続いて茅野が4回からマウンドに上がり、好投した。

守屋光浩監督 投手は5人いて、誰でも行ける。うちは発展途上で、試合の後半から良くなった。明日は気持ちをリセットして、とにかく打つしかない。

8回同点本塁打の大槻陽太朗選手 当たった瞬間、手ごたえがあった。公式戦では初めてのホームラン。ダイヤモンドを回るうちに実感がわいてきた。明日も頑張りたい。

##(写真)

【上伊那農業竏注メ峡】上農は3回から反撃。一死二・三塁から小島の三塁強襲安打でまず1点を返した=17日、県営飯田野球場

………………

【松本市野球場】

赤穂

0000000=0

042003×=9

創造学園

(7回コールド)

○…赤穂は、強豪校の投手を攻略することが出来なかった。この試合に放った安打は、梶屋と高嶋の単打2本のみ。先発した木下は「守備でリズムをつくれず攻撃に流れを持っていけなかった」と反省。真野監督は「自分たちの持てる力を出すため、集中力を切らせずによく戦った」と選手らを労った。

………………

【県営長野野球場】

駒ヶ根工業

0012030=6

522013×=13

長野日大

(7回コールド)

………………

【諏訪湖スタジアム】

小諸

5000002=7

0000000=0

箕輪工業

(7回コールド) -

遺跡調査報告・講演会

県文化振興事業団県埋蔵文化財センター(長野市篠ノ井)は14日、伊那市の県伊那文化会館小ホールで、遺跡調査報告・講演会を開いた。同会館で開催中の「長野県の遺跡発掘」展に合わせた企画。上伊那を中心に約100人が訪れ、同センターの調査研究員の調査報告などを聞いた。

会は、調査研究員3人が地元にある茅野市の構造・阿弥陀堂遺跡や御社宮司遺跡、伊那市の東高遠若宮武家屋敷遺跡の3つの遺跡の06年度の調査状況を説明、参加者からの質問に答えた。

構・阿弥陀堂遺跡については、藤原直人調査研究員が解説した。説明によると、同遺跡は「市街地に眠っていた縄文時代から戦国時代の複合遺跡」。「諏訪盆地を見下ろす洪水を受けにくい丘陵上に、縄文時代前期前半から中世まで継続的に集落が営まれたことが分かった」などと話した。

藤原調査研究員は「平安時代後期の地元の土器と他地域の土器の比較から、他地域の土器がどの程度搬入されていたのか検討したい」などと課題を上げていた。

また、信州大学人文学部の笹本正治教授の「高遠城とその城下町を考える」と題した講演会もあった。

「茅野市 構井・阿弥陀堂遺跡」について報告する藤原調査研究員 -

伊那市赤十字奉仕団 感謝状・委嘱書伝達式

伊那市赤十字奉仕団の06、07年度正副役員に対し、13日、日赤奉仕団伊那地区長の小坂樫男市長より、同奉仕団長野支部長(村井県知事)からの感謝状と委嘱書の伝達があった。新旧役員ら5人が市役所を訪れ、旧役員は感謝状を、新役員は委嘱書を受け取った。

伝達式で07年度委員長の馬場茂子さん(竜東分団)は「市長さんから直々に委嘱書を頂けることは光栄。仕事の重さを改めて痛感する。身近な社会で貢献していきたい」とあいさつ。06年度委員長の西村通恵さん(美篶分団)は「大変な仕事だが経験が身になることばかり」と激励した。

伊那市赤十字奉仕団は、3市町村合併に伴い昨年度から各団が一緒になって活動。現在の分団数は14分団あり、計369人の団員が所属する。役員は年度ごとに交代する。

感謝状、委嘱状を受け取ったのは次の皆さん。

▽感謝状=西村通恵(06年度委員長、美篶分団)川村紀子(同副委員長、西箕輪分団)守谷眞惠(同、藤沢分団)中島みね子(同、長谷分団)▽委嘱書=馬場茂子(07年度委員長、竜東分団)宮本初恵(同副委員長、伊那分団)平岩啓子(同、河南分団)羽場好美(同、長谷分団)

感謝状を受け取る前委員長の西村通恵さん -

伊那消防組合 資機材搬送車導入

伊那消防組合は13日、本年度予算で整備した資機材搬送車両=写真=の入魂式を伊那消防署で開き、組合長や本部、各消防署職員ら約20人が出席した。

車両は昨年12月、「長野いすゞ」の創立60周年記念の一環で寄贈を受けた2トントラック。同組合はパワーリフト、赤色回転灯、サイレンアンプなどの積載品を取り付けるなどして、組合初となる緊急車両としての資機材搬送車を導入。整備費は250万円。

パワーリフトが整備され、コンテナや資機材の積み下ろしを迅速、安全、確実に行うことができ、関係者は「効率よく作業ができる」と話している。 -

宮田高原へ通じる復旧工事中の寺沢林道で再崩落

14日から15日にかけて降った台風4号の雨により、昨年7月豪雨による土砂崩れで復旧工事が進められている宮田村の寺沢林道起点から6・5キロ付近の斜面のり面が再び崩落した。同林道は来年春の開通を目指し、終点にある宮田高原は来年度には閉鎖を解除する予定だったが、村産業建設課は「崩落規模など現在調査しており、当初の日程などに影響が出るかはまだ分からない」としている。

宮田高原にはキャンプ場、牧場があるが、寺沢林道が通れないため今季の営業は当初から断念。来季の営業再開を目指している。

しかし、昨夏の豪雨で最も大きく崩落した林道6・5キロ付近は今年5月にも崩落。そして今回もネットを張って工事を進めている矢先に再び崩れた。

17日は村や県が同林道の調査に入っているが、他の個所では崩落などの報告は入っていない。 -

ヨット・カヌー体験

「海の日」に合わせ、カヌーやヨットの魅力を知ってもらおうと、飯島町は町内七久保の千人塚城ケ池で16日、海洋性スポーツ普及大会(ヨットとカヌー体験会)」を行った。小学生を中心に、20人余が参加し、「B&G海洋センター」のインストラクターの指導でヨットとカヌーを体験した。

参加者は開講式に続き、インストラクターからサドルの扱いや、かじの取り方など基本的な説明を受けてから、ライフジャケットを着け、ヨットやカヌーに乗りこみ、船着き場から池の中央にこぎ出した。

カヌーに乗りこんだ子どもたちは、はじめはドキドキ、緊張気味だったが、サドルの扱いにもすぐに慣れ、カヌーやヨットを楽しんでいた。

この日は台風一過青空が広がり、風もなくおだやか。カヌーは湖面をスーイスーイと縫い、ヨットは微風を捕らえて、のどかに、湖上遊覧していた。 -

B&G海洋センタープールがオープン

飯島町七久保柏木のB&G海洋センタープールは16日夜、オープンした。8月31日まで営業する。

初日は無料開放とあって、開場時間前から小学生ら約10人が並んだ。

台風一過で青空が広がり、午後6時の水温は27度と適温、家族連れや小中学生が次々と入場。広いプールで伸び伸びと夜間水泳を楽しんだ。

開場は午後6時から午後9時まで。入場料は大人200円(高校生以上)、子ども100円(小中学生)

昨年は45日営業、1500人余が入場した。 -

箕輪中部小、東小で耐震補強工事など始まる

箕輪町は、町内2小学校で耐震補強工事などをする。箕輪中部小学校で耐震補強・大規模改造工事が始まり、箕輪東小学校は夏休みを待って耐震補強工事に取り掛かる。

中部小の耐震補強工事は教室棟(南校舎)、管理棟、昇降口。校長室、職員室、事務室、保健室は旧体育館に移動し、工事に支障のある教室は他教室に移動した。既設の木造間仕切り壁やコンクリートブロック壁などを壊し、新たに鉄筋コンクリートの壁にして補強する。

併せて大規模改造工事でトイレを改造する。南校舎4カ所、管理棟2カ所。和式トイレを洋式に替える。南校舎廊下の床の張替えもする。

請負金額は、建築主体工事が箕輪建設工業1億2579万円。機械設備工事はマツシマで4200万円。電気設備工事はみのわ電気工事で1207万5千円。

東小の耐震補強工事は南校舎で、1階普通教室の2カ所と2階図書館の1カ所。中部小と同様の工事で補強する。請負金額は新橋屋建設で983万8500円。

工期はいずれも9月28日。 -

南箕輪村メール配信システム「MM」23日サービス開始

南箕輪村は、災害情報やイベント情報などが得られるメール配信システム「みなみみのわメールメッセンジャー(通称・MM)」を導入する。23日からサービスを開始する。

昨年7月の豪雨災害で、「災害時に情報を知りたい」という住民要望が多かったことなどをきっかけに、災害時などに必要な情報を携帯電話やパソコンに提供し、住民が安心かつ安全に暮らせることを目的とする。

現在は防災無線、伊那ケーブルテレビジョンの文字放送、個別受信機(区長、消防団幹部など200台)、村ホームページで情報を提供している。普及率の高い携帯電話で情報を得られるようにすることで、従来の情報伝達手段を補完する。

配信を予定する情報は、火災や風水害などの災害情報、イベント情報、入札情報、保育園や学校からの連絡など。必要な情報を登録者が選択できる。

23日から登録を受け付ける。携帯電話からの登録は、「mm@emp.renrakun.jp」へ空メールを送信し、仮登録メールを受信。記載されているURLに接続し、カテゴリを選択。本登録完了メールが自動返信されて登録完了となる。登録・配信は無料。通信費用(パケット料金など)は利用者の負担。パソコンは「http://www.renrakun.jp/mm/」から登録できる。

村は、「多くの方に利用してもらいたい。各世帯で必ず1人は登録して、いざというときに備えてほしい」としている。 -

県看護大公開講座

駒ケ根市の県看護大は14日、07年度第1回の公開講座を同大で開いた。聴講を申し込んだ一般市民や学生など約100人が集まり、同大精神看護学講座の講師松崎緑さんの「心の病をもつ人々とともに生活するために」を聴いた。松崎さんは精神病への偏見が現代でも根強いことを説明した上で「障害者自立支援法が施行されたことにより、心の病を持つ人たちも地域社会で生活することが多くなる。共に生きていくために互いにもっと理解することが必要」と訴えた。聴講者はスクリーンをじっと見つめ、時折メモを取ったりしながら熱心に講義に聴き入っていた。講義の前後には幻聴や幻覚を疑似体験できる装置(バーチャル・ハルシネーション)の体験が別室で行われ、参加者は統合失調症の症状を体感して精神病への理解を深めていた=写真。

公開講座は今年さらに2回が予定されている。第2回は9月30日に看護形態機能学講座の喬炎教授が「再生、古代ギリシャ神話の幻想から現代医療の現場へ」を、第3回は12月15日に病態・治療看護学講座の岩月和彦教授がそれぞれ講義する。申し込み・問い合わせは同大(TEL81・5100)へ。 -

フルートコンサート

駒ケ根市のフルート愛好家らのグループ「QUE SERA」(ケ・セラ)が15日、駒ケ根市の文化会館大ホールで開かれたベルギーのフルート奏者クリスチャン・プルビエさんのコンサートの前座に登場し、繊細なハーモニーを響かせた=写真。プルビエさんの演奏に先立ってステージに立ったメンバーらの表情は緊張のせいか一様に硬かったが、曲が始まると演奏に集中。日ごろの練習の成果を見事に発揮し、モーツァルトの『アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク』、『大きな古時計』の2曲を演奏した。演奏を終えるとメンバーらは緊張が解けてようやくほっとした表情を見せていた。

飯島フルートクラブ「桜瑠璃」もヨハン・シュトラウスの『ラデツキー行進曲』を演奏し、大きな拍手を受けていた。

プルビエさんはビバルディのフルート協奏曲『海の嵐』、ドボルザークの「ソナチネ ト長調作品100』のほか、日本の曲などを演奏。大柄な体から迫力ある音色を繰り出して聴衆をうならせた。 -

ハッチョウトンボ観察会

世界最小のトンボ(体調約1・5縲・センチ)として知られ、駒ケ根市の昆虫にも指定されているハッチョウトンボを観察する会が14、15日、同市南割公園内のトンボの池で開かれた。池周辺を整備しているハッチョウトンボを育む会(小川周次会長)主催。市内外から親子連れなどが次々に訪れ、小さなハッチョウトンボを見つけると「いた」と指差し、飛び回る姿を見失うまいと懸命に目で追っていた=写真。会員によると、今年の発生数は例年よりも少なめ竏窒ニいうが、たくさんのハッチョウトンボが気持ち良さそうにひらひらと飛び交っていた。希望者にはメダカもお土産にプレゼントされた。

同会は安心して観察ができるようにと昨年、池周辺に木製の歩道(長さ約30メートル、幅約1・3メートル)を整備したほか、車いすが通れる幅約2メートルの木道も設置した。 -

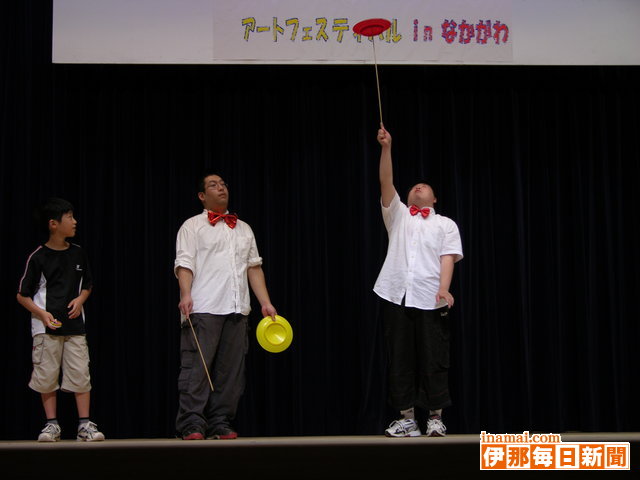

アート・フェスティバルinなかがわ

県障害者福祉センター・サンアップルは15日「アート・フェスティバルinなかがわ」を中川村の中川文化センターで開いた。南信各地の団体や個人8組が代わる代わるステージに登場し、それぞれ得意のパフォーマンスや演奏を繰り広げた。

宮田村の宮田村福祉作業所は皿回しとこま回しを披露=写真。長い棒の先で皿を回す妙技を見せ、観衆から拍手喝さいを浴びた。地元中川村からは3組が出演。大光寺英美子さんのピアノ弾き語りによる『母を訪ねて3千里』、中川西小学校児童らのープサートによる『さるかに合戦』のほか、陣馬太鼓の演奏が披露された。

アート・フェスティバルは昨年の宮田開催に続いて2回目。長野市など北信で毎年開かれていた文化芸術祭をぜひ南信地方でも竏窒ニの要望に応えて開催した。 -

町三区スポーツ大会

宮田村の町三区分館(柳沢靖人分館長)は15日、2年に一度の区民親ぼくスポーツ大会を宮田勤労者体育センターで開いた。区民約90人が参加し、卓球とトリムバレーボールを和やかに楽しんだ=写真。参加者が誰でも楽しめるように竏窒ニ、トリムバレーには特別ルールを採用。ジャンプしてのスパイクやブロックは禁止とし、得点するごとに選手が1人ずつ交代することなどを決めた。

2競技それぞれに区内の5班から6チームが出場。3試合ずつを戦う班対抗戦の形をとったが、出場者は勝敗よりも親ぼくが大切竏窒ニ互いに笑顔でプレーを楽しんでいた。

プレー後は各班ごとに慰労会を開き、試合の様子などをさかなに親ぼくを深めた。 -

上伊那消防ポンプ操法大会

第49回上伊那消防ポンプ操法大会・第24回ラッパ吹奏大会が15日、伊那市役所西側駐車場などであった。ポンプ車操法、小型ポンプ操法、ラッパ吹奏の競技種目に、各8市町村の代表チームが出場し、日ごろの訓練成果を発揮した。

ポンプ車操法の部では、消火の基本操作や、火点(標的)を倒すまでのタイムを競った。団員は、指揮者の指示に従い、きびきびとした動作でホース3本をつなぎ、火点に向かって放水した。

各部門の優勝チームは8月5日、下伊那郡喬木村で開かれる県大会へ出場する。

大会は台風4号の影響を心配し、開・閉会式は上伊那消防協会長のあいさつのみにするなど短縮。開始時刻も20分ほど早めたが、どしゃぶりにならず、時折、青空も見えた。

表彰式は22日、伊那合同庁舎である。

結果は次の通り。

▽ポンプ車操法の部(1)辰野町(2)伊那市(3)宮田村(4)箕輪町▽小型ポンプ操法の部(1)宮田村(2)飯島町(3)箕輪町(4)南箕輪村▽ラッパ吹奏の部(1)辰野町(2)駒ケ根市(3)伊那市(4)南箕輪村 -

箕輪南宮神社の例大祭

箕輪町木下の箕輪南宮神社で15日、例大祭があった。町無形文化財である鹿頭踊りを奉納した。

400年以上続く鹿頭踊りは雨ごい祈願として、鹿頭を奉納したのが始まり。今は、鹿の頭に似せて作った色鮮やかなかぶりものを付けた子どもたちが境内を回って奉納している。

神事は天竜川の東西に分けて受け持ち、今回は富田、大泉、大泉新田、大萱が当番。

当番地区の保育園年長児から小学校2年生までの24人が神社や区役員らと一緒に、神社周辺300メートルを歩き、境内で太鼓の音に合わせて、円を描くように3周した。

鹿頭は、編んだわらの上に、鹿の頭を形づくり、着物5反分を頭から足まで垂らす。重さは3キロ余にもなり、保護者に鹿頭を持ち上げてもらう子どももいた。

境内には地域住民らが集まり、かわいらしい行列を見守った。

鹿踊りを奉納すると、必ずといっていいほど、その日のうちに雨が降るという。

また、遷座祭もあり、厄年の男性がみこしを担ぎ、ご神体を三日町の秋宮へ移した。 -

伊那市体育協会弓道部主催の県下弓道大会開催

伊那市体育協会弓道部が主催する県下弓道大会が16日、伊那市武道館弓道場であった。高校生130人、一般70人が県内各地から集まり、鍛練の成果を披露した=写真。

各地区の体育協会ごとに開く県大会で伊那地区は43回目。相互の親ぼくを深めるとともに、高校生が経験を積むための場となっており、中南信地区を中心にさまざまな高校が参加している。

大会は個人戦、団体戦の2種目で展開。ギャラリーが見守る中、それぞれの選手は一手一手に精神を集中。放たれた矢が鮮やかに的を射抜くと、ギャラリーからは「よし」という大きな声援が投げられていた。 -

県スポーツ少年団ミニバス交流大会

県スポーツ少年団の競技別交流大会ミニバスケット競技大会が16日、伊那市民体育館などであった。県内各地から男女60チームが集まり、熱戦を繰り広げた=写真。

技術向上と団員同士の交流などを目的として毎年県内各地で開催しているもので、今回は伊那市で開催することとなった。

試合は8コートに分かれて行われ、各チーム2試合ずつを対戦。上伊那からも男子6チーム、女子11チームが出場し、普段はあまり戦う機会の少ない他地域のチームと競いながら、日ごろの成果を試していた。 -

南信一般男子・女子バスケットボール大会

第9回南信一般男子・女子バスケットボール大会が14日、伊那市の市民体育館などで始まった=写真。男子12、女子8の合計20チームが15日までの2日間のトーナメントで優勝を決める。上伊那バスケットボール協会など主催、伊那毎日新聞社など後援。

上伊那、岡谷市、諏訪市、茅野市、飯伊のバスケットボール協会に所属するチームが参加。同地区の競技レベルの向上を目的に開かれている。初日は、男子が2回戦まで、女子が1回戦までを戦い、最終日は、それぞれで準決勝、決勝、3位決定戦を繰り広げる。

選手たちは、息の合った連携プレーで、パスカットからボールを手にすると一気にゴールを目指すなど、目まぐるしい攻守戦を展開した。会場に集まった観客は、固ずを飲んで見守った。

結果は後報。 -

第89回全国高校野球長野大会2、3日目

第89回全国高校野球長野大会は3日目の16日、前日順延された8試合を含む1回戦計16試合を県内6球場で行った。上伊那勢は、伊那弥生が須坂園芸を13竏・の6回コールドで勝利し、2回戦進出を決めた。屋代と対戦した伊那北は終盤まで1点をリードするも最終回に逆転を許してしまった。

また、新潟県上中越沖を震源とする地震の影響で、北部地方の県営長野野球場などで一時、試合が中断された。

……………………………

▽県営長野野球場

須坂園芸

000102-3

105115-13

伊那弥生

(6回コールド)

○…伊那弥生は、滝沢の4打席4安打2得点などを含む15安打13得点の猛打で大勝。しかし、チームカラーの「投手を中心とした守備でリズムをつくり攻撃につなげる」ことはできなかった。2番手で登板した主将の春日は「投手の集中力が途切れた場面が目立った」と課題を口にした。

相手投手を攻めあぐねる打線に対し、原監督は「前半はストレートに絞れ」と指示。3回には、先頭の唐沢が三塁打で好機をつくると長短6安打で5点を加点する爆発を見せた。この日、猛打賞の活躍を見せた滝沢は「緊張せず自分を信じてバットが振れた」と満足顔で語った。

しかし、主戦平沢を温存した継投策で、守備のミスから得点を許したことに対し原監督は不満げな表情。「ピッチャー中心に守らなければ、こういったダラダラの展開になってしまう。もう一度、守備をきちんと練習しなければ」とチームの気を引き締めた。

………………………

▽県営飯田野球場

屋代

101000002-4

102000000-3

伊那北

○…伊那北は前半、逆転に成功したものの、屋代の反撃を抑えきれなかった。

1点を追う伊那北は一回、二死後、主軸・近藤が右前打で三走・池田を返して同点に追いついた。三回にはまたも屋代に1点リードされたが、伊那北はその裏、一塁に倉沢を置いて井内が犠打、続く近藤の右越え三塁打で倉沢が生還し同点とした。さらに尾沢の右犠飛で、近藤が本塁を踏み、逆転に成功した。

その後、伊那北は七回まで毎回出塁したが加点できず、9回には3連打で2点を奪われ、追撃も及ばなかった。

久保村智監督 接戦の試合展開はこれまでにも経験してきた。ちょっと力みがあったのが悔やまれる。3年生をもっと活躍させてあげたかった。情熱を傾けた野球の一球の重みを学んだと思う。

………………………

2日目の15日は、松本市野球場、県営長野球場、長野オリンピックスタジアムの3球場で1回戦8試合があった。上伊那勢は、赤穂が5竏・で須坂東を破り、駒ヶ根工業は岩村山に11竏・の8回コールドで快勝、それぞれ2回戦に進んだ。松本工業と対戦した高遠は、初回に先制したものの4回に同点に追い付かれ、2竏・で逆転負けした。

県営上田野球場、諏訪湖スタジアム、県営飯田野球場で予定されていた8試合は、台風4号の影響で16日に順延となった。

………………………

▽県営長野野球場

駒ヶ根工業

01200008-11

00101001-3

岩村田

(8回コールド)

○…駒ヶ根工業は8回に自慢の・スフルスイング打線・スが爆発。打者一巡の猛攻でこの回一挙8点を奪った。序盤のリードを1点差まで詰め寄られる場面もあったが、不調の主戦木下を周りが好守で盛り立て、終盤のビッグイニングにつなげた。

序盤に3点をリードするも、その後は相手投手を攻略できず追加点を奪えなかった。しかし、8回、疲れを見せ始めた投手に対し、先頭の木下が単打で口火を切ると、3連続二塁打を含む長短6安打を集めた。主将の松崎は「うちの売りにしていることが出た」と胸を張った。

2回戦は今春の覇者長野日大とぶつかる。篠原監督は「次は今回のようにはいかないと思うが、くらいついてていきたい」と健闘を誓っていた。

…………………

▽松本市野球場

松本工業

000100034-8

100000100-2

高遠

…………………

▽松本市野球場

須坂東

000020000-2

21200000×-5

赤穂 -

芝平山絵図を虫干し

伊那市指定文化財で、高遠町歴史博物館に所蔵されている芝平山絵図の虫干しが15日、上山田の芝平公民館であった。

絵図は、高遠領6カ村と諏訪領12カ村の境界争いが幾度となく繰り返され、高遠、諏訪奉行所、江戸幕府評定所へ訴訟。1708年、判決と合わせ、紛争が起きないように絵図を作り、高遠と諏訪に渡された。

絵図には芝平山を中心に、道や川筋などが書かれ、諏訪領民の立ち入りを禁じる境界線が引かれている。裏面には、裁定について記される。

虫干しは年1回(7月15日)で、御堂垣外、荒町、北原、栗田、四日市場、芝平の持ち回り。

各地区総代ら約10人が集まり、木箱に入った絵図を取り出し、畳の上に広げた。大きさは縦1・8メートル、横2・4メートル。

伊東義人高遠総合支所長が「芝平山をめぐり、6カ村は高遠藩から295両を借りて訴訟した」などと説明し、総代らは絵図を見ながら興味深げに聞き入っていた。

絵図のほか、芝平地区の3千分の1の絵図(1890年)や芝平山の張子の模型も出した。

##(写真)

芝平山絵図を見る総代ら -

街中にホタルを

宮田村のJR宮田駅前に住民手作りで整備した広場「輪苑」のせせらぎにホタルを舞わせたいと14日、村民有志でつくる「自然を呼び戻す会」がカワニナを放流した。広場は駅と至近距離にあり「車窓からホタルが眺めれるようになれば最高」と夢をふくらませている。

ホタルが育つ過程でエサとなるカワニナ。同会は今までも放流事業を中越区や町三区、南割区で行い、ホタルが戻ってきた実績も持つ。

「輪苑」のせせらぎや池は人工的につくったもので、今までとは条件も大きく違うが「難しいかもしれない。しかし、街中にホタルが舞えばこんなに素晴らしいことはない。3年後くらいに期待しています」と加藤一彦会長。

この日は10人の会員が参加して、100匹のカワニナとメダカ、ドジョウ各50匹も放流した。

同会と輪苑を整備した一輪の会は、園内を誰もが気軽に自然に親しめるゾーンにしようと協力。放流後は付近の草刈りに汗を流していた。 -

農家4戸が家族経営協定締結

宮田村の4戸の農家が12日夜、「家族経営協定」を締結した。農業経営の役割分担などルールを文書化し、家族間で契約を結ぶもので村内の締結家族は20組に。村農業委員ら立会いのもとJA宮田支所で調印に臨んだが「今後はお互いを尊重し、目標を持って経営に取り組みたい」と気持ちを新たにした。

新たに締結したのは小松芳美さん、息子の公人さん=大久保区=、吉澤要祐さん、小百合さん夫妻=同=、清水純好さん、里美さん夫妻=大田切区=の3家族。

清水重宏さん、ひろみさん夫妻と母の登美子さん=南割区=は契約内容を見直して再締結した。

小松公人さんは「最初はこの制度があること自体知らなかったが、家族のあり方、農業を見つめ直す良い機会と思う」とあいさつ。

吉澤小百合さんは「当たり前のことを文書にしただけだが、結婚式のやり直しのように、人生の再出発としたい」と話した。

上伊那管内2006年度末現在、227組が締結。県内では2101組に達している。 -

地域循環バス試行運行開始

飯島町の新たな生活交通確保と利便性の向上を図る地域循環バスの試行運行が16日スタートした。初日は始発前に役場前で、町や議会、駒ケ根署、生活交通対策協議会、運行業者ら40人が出席し、安全祈願祭と出発式を行ない、交通安全や多くの利用、順調な運行を祈願した。

従来の高齢者や障害者を対象とした福祉バスを発展的に解消し、誰でも利用できる新公共交通体系を整備。町内5コースと昭和伊南病院1コースの6コース。業者委託し、全6コースを3台で循環する。運賃は全コース200円。試行は09年3月31日まで。

式で高坂町長は「約2年間の試行期間で、内容について検討を深め、2年後の本格運行に繋げたい。安全第1無事故で名実ともに町民の足になるように」と期待を込めた。

式終了後、参加者は役場前停留所を乗客を乗せて、発車する3台の始発バスを見送った。 -

循環バス

飯島町の地域循環バスが多くの町民の期待を担ってスタートした

。高齢者や障害者の利便性の向上のみならず、70代後半縲・0代の高齢者ドライバーを抱える家庭でも、これからは「危ないからバスで行って」と言える。ひと安心だろう▼今回のルートの特長はなんといっても毎日午前、午後合わせて4便を運行する昭和病院コース。飯島町から広域農道ふれあい橋を渡り、ノーストップで昭和病院に到着。帰りも同じ。駒ケ根市の南北を縦断する▼そこで、駒ケ根市内にも停留所を設け、駒ケ根市民も利用できるようにしたらどうだろうか。その場合3回の1回位の割合で駒ケ根市が飯島町から運行する。国道回りでもいい。両市町の住民にとって悪い話ではないと思うが(大口国江) -

駒ケ根市小学生相撲大会

第15回駒ケ根市小学生相撲大会が14日、市民体育館で開かれた。市内の豆力士約340人が参加し、学年別・男女別の個人戦と小学校対抗団体戦で手に汗握る熱戦を展開した=写真。土俵の周囲を埋めた多くの保護者や同級生らは「頑張れ」「負けるな」「そこだ」などと大きな声援を送った。勝負がつくと勝った児童は誇らしげに勝ち名乗りを受けて笑顔で手刀を切っていた。負けた児童はそれぞれ残念そうな表情で土俵を降りたが、中には悔しさのあまり思わず泣き出す児童の姿も見られた。

大会会場は同市北割一区の切石公園の予定だったが、雨のため変更された。

上位は次の皆さん。

◆男子▼1・2年(1)福沢慶太(東伊那)(2)宮沢巧真(赤穂)(3)久保田朝陽(赤穂南)関屋比呂(中沢)▼3・4年(1)小椋滉大(赤穂)(2)武井幹太(同)(3)小原慎平(赤穂東)渋谷将也(赤穂南)▼5・6年(1)日下風馬(赤穂南)(2)松井育海(赤穂)(3)中嶋勉(同)小林和樹(赤穂南)

◆女子▼1・2年(1)北原すず那(赤穂東)(2)平田唯(同)(3)小松鈴音(同)車田怜(赤穂南)▼3・4年(1)横山芽似美(赤穂)(2)佐々木来那(赤穂東)(3)広野美咲(赤穂南)麦嶋望優(同)▼5・6年(1)保科美幸(赤穂)(2)三輪優奈(同)(3)塩木愛永(同)田中瑛美(同)

◆団体▼1・2・3年(1)赤穂A(2)赤穂B▼4・5・6年(1)赤穂南A(2)赤穂B

1612/(火)