-

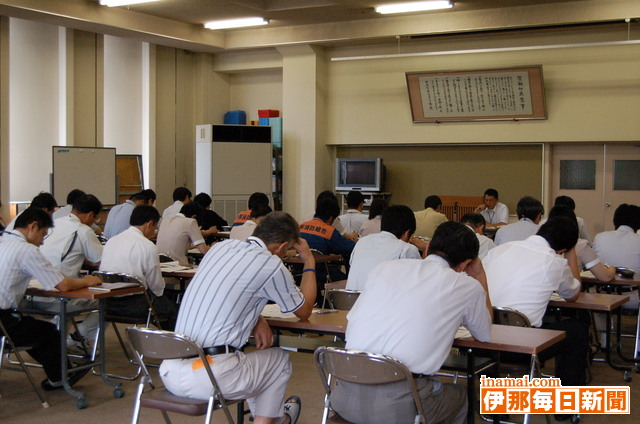

全員協議会で千葉院長らが説明

駒ケ根市の昭和伊南総合病院の深刻化する医師不足を受け12日、飯島町議会は議会全員協議会を開き、昭和伊南総合病院の千葉院長、福沢事務長らを招き、病院の現況と当面の対応について説明を受けた。

説明では整形外科の常勤医4人が新規開業や派遣元の信州大学の異動で、8月末には1人になる。産婦人科は常勤医2人が来年3月で信大に引上げになるため、以降は常勤医師がゼロになる見込み。 対策として、伊那中央病院、飯田市立病院などと協力、連携するとともに、日直は近隣の開業医の協力を得て、なんとかやりくりしていく-とした。

これを受けた質疑で、議員からは「医師の絶対数が不足しているのか」「まずは近所の開業医を受診するなど、1次医療と2次医療のすみわけ意識が必要では」「院内産院への取り組みは」など質問や意見が出された。

また、「1部住民が不安を煽るような会議が持たれている。医師不足は全国的なこと、昭和伊南病院だけの問題ではない。誤解を受けるような言動は慎もう」と言った意見もあり、町議会として、町広報や議会報を通じて、町民に正しい情報を伝える。勤務医の負担軽減に向け、1次医療と2次医療のすみわけを呼び掛ける-などを確認した。 -

【高校野球紹介】(8)高遠

春季上伊那大会で、創部以来初の3位を獲得。3年生6人の雰囲気をチームづくりに生かした・ス明るく元気の良い・ス野球は、着実に力をつけ、攻守のバランスが取れてきた。大槻監督は「自慢の明るさで、終盤の苦しい場面でも粘り強く戦いたい」と話す。

右上手の赤羽、左上手の馬場(ともに3年)は・ス打たせて取る・スピッチングが持ち味。「クレバー」な投球の赤羽、制球力に優れた馬場の2枚看板の安定感は増している。捕手宮下(2年)の成長も著しく、監督はゲームキャプテンとして全幅の信頼を寄せている。

守備はセンターラインのまとまりが出てきた。「ボール回しを意識した練習でエラーが少なくなってきた」と大槻監督。遊撃手の山浦主将(3年)が中心となりチームを盛り立て、よい流れを攻撃につなげたい。

打線の軸となるのは、長打力のある3番山浦、4番三石(3年)、5番馬場の3人。得点するには中軸の前でどれだけ出塁するかが鍵となる。走力のある1番北原(3年)、2番島袋(2年)に期待したい。

初戦は松本工業と対戦(15日午前11時30分縲恟シ本市野球場)。勝ち上がると2回戦の相手は長野東(17日午前11時30分縲恣ッ球場)。

山浦勇希主将

一人ひとりの個性があり、元気のあるチーム。全員が全力で頑張り、雰囲気を盛り上げながら初戦を勝ちたい。見ていて楽しい野球を目指す -

パブリックレコードが生きる喜び感じてと「命のうた・生きるうた」のCDを宮田中生徒に

宮田村のパブリックレコード(奥田憲一社長)は創立30周年迎え11日、生死の現場に立ち会った子どもたちの心の叫びをつむいで制作した音楽CD「命のうた・生きるうた」を宮田中学校の全校生徒らに寄贈した。2004年度の伊那市春富中学校3年生が病逝した亡き友人に捧げた言葉を曲にした「生きる」を1曲目に収録。「命が軽んじられる時代。生きることの意味を子どもと保護者一緒に感じてもらいたい」と奥田社長は話す。

生きることを許されなかった仲間を悼んだ生徒たちの気持ちがストレートに伝わる「生きる」。当時同校で音楽を指導していた小松徹郎さん(現在辰野町辰野中勤務)が曲をつけた。

「病気と闘い闘い抜いた友が天国に逝った

生きたくても生きられない人がいる 何不自由なく生きているこの幸せ 未来がある自分の命」「生きることそれは簡単であり 一番難しいことでもある」「生きるんだ 生きるんだ・・・」

松本第一高校(松本市)音楽部OBを中心とした「Musik Schatz(ムズィーク・シャッツ)」が企画した。

全24曲中8曲は県立子ども病院(安曇野市)の院内学級の子どもたちの詩に曲をつけたもの。生きようと必死に闘う幼い命が目に浮かび、心を打つ。

パブリックレコードはレコーディングから製造まで携わったが、「30年の節目にこんな素晴らしい曲にめぐりあえた」と奥田社長。

寄贈した360枚は宮田中生徒のほか、同校や小学校の教職員全員らに配布する。

宮田中の帯刀昇校長は「いじめ、自殺など連鎖反応する悩みも多い思春期。心に強く訴えるこのCDを子どもたちと一緒に聴きたい」と話した。

CDは6月15日から発売を開始しており、1575円。問い合わせ、申し込みはパブリックレコード85・2871まで。 -

田舎の家族として観光客を温かく迎え入れる竹松旅館

竹松泰義さん(62)

志げ子さん(59)

お客さんがみんな親戚のようになっちゃうからね竏秩B

歴史と桜の高遠城下町にたたずむ竹松旅館。その3代目として、各地から訪れる観光客らを温かく迎えている。地元の珍味や季節の山菜やキノコを使ったこの土地ならではの料理は、先代のおかみの時代から変わらない。大きなホテルや旅館にはない家庭的な居心地の良さを求め、度々訪れる客も多い。

「何をするわけでもないけどぶらりと来て、『心が安らぐ』といってしばらく泊まっていくお客さんもいます。料理はすべて手料理。ハチの子もザザムシも全部うちで煮付けるんです。(巣から)ハチの子をむくのを見て、お客さんも『やりたい』って手伝ってくれたりもするんですよ。お客さんがみんな親戚のようになっちゃってね」と志げ子さんは語る。

◇ ◇

志げ子さんの母親である先代のおかみは、雑誌などで紹介されたこともある名物おかみだった。「おばあちゃん来たよ」と、おかみと話すことを楽しみに訪れる客も少なくなく、まさに“田舎おばあちゃん”のような存在。もてなしにも「お客さんに喜んでほしい」という精一杯の思いが込められていた。

そんな母の姿を幼い時から見て育った志げ子さん。泰義さんとの結婚を機に後を継ぐこととなり、「私もお客さんが喜んでくれるようなもてなしをしたい」と決意。地元の食材を使った手作り料理などを引き継いだ。

春にはフキノトウやタラノメ、秋にはマツタケ料理竏秩B四季折々に地元で採れる食材を使い、すべて手作りで出す。団体客であってもそれは変わらないため、合宿などの時は家族総出で大忙しとなった。

「でも、お客さんが喜んで帰っていく姿を見ると全部忘れちゃうね」と笑顔を見せる。

中でも、20年ほど前から続けている「マツタケ料理」は、広く知られるようになり、全国各地から足を運ぶ客も多くなった。マツタケももちろんすべて地元で採れたもの。

「年によって確保できる量は違うが、不作だったからといってそう簡単に価格を変えることはできない。だからといって輸入マツタケを使うというのも違うと思う。毎年楽しみに来てくれるお客さんがいるからね」と泰義さん。

◇ ◇

会社勤めをしながら志げ子さんを支えてきた泰義さんも、退職した2年ほど前からは旅館業に専念している。

「大きなところと違って、掃除から布団敷きまで全部やらなきゃいけないのは大変」とする一方、毎年合宿に訪れる子どもたちの成長や、旅館を訪れるさまざまな人たちとの出会いを夫婦で楽しんでいる。

「合宿で訪れた小学生が指導者となって戻って来てくれたり、学生時代にお金がなくて泊めてあげた人が泊まりに来てくれたり。いろん人がいるけど、戻って来てくれるのは嬉しい」

一方、以前からの課題だった「桜以外の観光資源の開発」に加え、交通網が発達したことで日帰り観光が増加しており、今後徐々に宿泊者が減少していくのではないかという新たな懸念も生まれている。

「城下町として灯篭まつりなどいろいろやってきたが、なかなか観光客が定着するまでに至らなかった。しかし高遠町は合併しても歴史の街。そういうものを整備して、やっていければと思う。ぼくらの代は何とかなるが、できればここへ残していきたい」 -

南箕輪村戦没者慰霊祭

南箕輪村の戦没者慰霊祭が10日、村公民館であった。遺族や来賓など約110人が参列。戦争で命を落とした故人らの冥福を祈るとともに二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓い合い、花を捧げた=写真。

式辞を述べた村社会福祉協議会の堀深志会長は、戦没者らの犠牲の上に今日の繁栄が築かれたことに感謝の意を示し、「諸霊が愛した故郷の山河を守り、戦争の悲惨さ、悲しみを忘れずに語り継いでいきたい」と語った。 また、上伊那郡遺族会の牛山敞司会長は「戦中戦後の記憶が風化し、戦争を知らない世代も多くなっているからこそ、声を大にして戦争の悲惨さを伝えていきたい」と語った。 -

中学生カナダホームステイ&語学研修の旅

南箕輪村で壮行会

南箕輪村教育委員会は10日、カナダホームステイ&語学研修の旅に参加する南箕輪中学校の2年生5人の壮行会を村民センターで開いた。

研修はカナダのレスブリッジに滞在し、ホームステイしながら語学研修や校外活動をする。カナディアンロッキー見学やバンフ市内観光もある。30日から8月10日までの12日間。

唐木一直村長は「自分の目で、肌で海外を見て感じてきてほしい。経験は最大の財産になる。これからの人生にきっと役に立つ。しっかり学んできてほしい」とあいさつ。伊藤修教育長、南箕輪中学校の堀田実校長も激励した。

中学生は、「英語をすらすら話せるようになりたい」「カナダと日本の文化、料理、環境の違いを学びたい」など、一人ずつ抱負を語った。 -

親育ち元気アップ講座

箕輪町子どもセンターはこのほど、0歳から3歳の親子を対象にした親育ち元気アップ講座「わらべうたを楽しみながら親子のふれあいを深めましょう」を松島コミュニティセンターで開いた。親子対象講座に40組、大人対象講座に11人が参加し、親子のきずなを深める一手段であるわらべうたを学び合った。

講師は、千葉県在住の小林衛己子さん。93年に0縲・歳児の母子遊びの講座「まめっちょ」を設立し遊びや育児を指導。98年にわらべ唄保育研究会を設立し、全国でわらべうたの講習会をしている。

2、3歳児の親子を対象にした講座では、講師が子ども一人ひとりに布をふわっと飛ばしながら渡し、親子で布を吹いて飛ばしたり、丸めて広げるなどして遊んだ。子守歌も1曲皆で歌って覚えた。

講師は、最近は自動車やベビーカーの利用で親子の距離が遠いことを指摘。「わらべうたで肌と肌で触れ合ってほしい。丸ごと子どもを愛して、いつも愛してるよと言ってほしい」と話した。 -

みのわ祭り踊り講習会

28日開催の2007みのわ祭りに向け、踊り部会は9日夜、踊り講習会を町民体育館で開いた。約70人が参加してワクワクソングと箕輪天竜音頭・民謡流しを練習した。

ワクワクソングは踊り部会副部会長の木下順子さんが指導。ワクワクダンシングを踊りやすくアレンジしたワクワクダンシングIIを最初に練習し、その後、ワクワクダンシングも練習した。箕輪天竜音頭は副部会長の大槻博一さんが指導した。

参加者は振り付けを覚えようと講師の手本を真似しながら熱心に練習していた。

講習会は17日も町民体育館である。午後7時からワクワクソング講習会、午後8時から箕輪天竜音頭・民謡流し講習会。

祭り当日、踊りは153号線バイパス会場の東側車道を時計回りに進行する。ワクワクダンシングは午後3時縲・時半。3曲踊り5分休憩の60分流し踊り。箕輪天竜音頭・民謡流しは午後5時縲・時。15分踊り3分休憩。 -

かんてんぱぱで第5回瑞雲墨志会会員展

駒ヶ根市の水墨画家・下平瑞雲さん(81)の率いる教室「瑞雲墨志会」の会員展が16日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。伊那地区会員らの水墨画作品と瑞雲さんの作品合わせて90点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

会員展は例年、県伊那文化会館を会場として長野地区、伊那地区合同で開催してきたが、今年はいつもと違った客層に作品を楽しんでもらおうとかんてんぱぱホールで開催。会場の規模に限りがあったため、今回は伊那地区会員のみの作品を展示した。水墨画のほか、墨彩画、デッサン、模写などといったさまざまな作品が並んでいるほか、木曽地域を題材とした作品も多い。

5回目を数え、年々会員のレベルは向上しており、下平さんの作品6点に加え、県水墨画協会の県展に入選した作品もあるなど、見ごたえのある会員展となっている。

入場無料。午前9時縲恁゚後5時半(最終日は午後4時まで)。

入賞者は次のみなさん

◇一般の部▼優秀賞=森上信勝(伊那市)▼奨励賞=泉沢好子(箕輪町)北原君子(駒ヶ根市)下島よし子(飯島町)那須野睦子(飯島町)

◇模写の部▼優秀賞=高林千尋(伊那市)▼奨励賞=松村清子(飯島町)

◇デッサンの部▼優秀賞=清水征子(飯島町) -

【記者室】参院選公示 有権者の関心は

参院選が今日公示される。年金や政治とカネの問題などが争点になるのは確実で、安倍政権にとっては逆風の中での厳しい戦いとなるだろう。参議院不要論なども聞こえてくるが、国政の行方を左右する興味深い選挙だ。しかし…▼県区(改選定数2)では4人が立候補を予定しているが、いずれも上伊那地方とは縁が薄いことから当地の有権者の関心は押しなべて低い。数人に尋ねてみたが、立候補予定者が何人いるのかさえ誰も知らなかったくらいだ。投票率はあまり期待できそうもない▼市町村の首長や議員ならともかく国会の、しかも参議院となるとまったく実感はないから無理もないが投票日は29日、まだ先は長い。じっくり情報を集め、よく考えた上で投票を。(白鳥文男)

-

伊南バイパス建設促進期成同盟会総会

駒ケ根市と飯島町の関係者らでつくる国道153号線伊南バイパス建設促進期成同盟会(会長・中原正純駒ケ根市長)は11日、07年度総会を駒ケ根市の駅前ビル・アルパで開いた。約60人が出席し、引き続き国・県に対してバイパスの建設促進を要望していくことなどを柱とした07年度事業計画案と予算案を承認した。

中原会長はあいさつで「工事は予想以上に早いテンポで進ちょくしているが、全線開通に向けてさらに要望を強めていかねばならない。互いに力を合わせて努力しよう」と呼びかけた=写真。

伊南バイパス9・2キロの全区間のうち、駒ケ根市工区では2・9キロが既に供用済み。残る市道中通線から南1・3キロの区間は現在工事が進行中で、今年12月の供用開始を目指している。飯島町工区では本郷地区で着工され、北に向けて工事が始まっている。全線開通の時期は未定。 -

駒ケ根市体協ゲートボール部が寄付

駒ケ根市体育協会ゲートボール部(小原淳一部長)は11日、同市東伊那のアルプスドームで10日に開いた第13回チャリティゲートボール大会で集まったチャリティ募金5万円を市社会福祉協議会(北沢洋会長)に寄付した。小原部長ら2人が市社協を訪れ、寄付金を北沢会長に手渡した=写真。北沢会長は「楽しみの中にも、人と社会への思いやりの気持ちがあることは素晴らしい。ありがたく使わせていただく」と礼を述べた。

同部は13年前の第1回大会から毎年寄付を続けている。 -

中沢小児童会チャレンジ祭

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)で11日、児童会チャレンジ祭が開かれた。学年を縦割りにした8つの仲良し班がそれぞれ趣向を凝らして企画・運営する楽しいゲームやアトラクションが学校中を舞台に展開。児童らは年に一度の祭りを存分に楽しんだ。

10本のペットボトルを倒すボウリングは、簡単そうに見えてなかなか思い通りのコースにボールが行かず、児童らは苦労していたが、時折ストライクが出ると大きな歓声が上がっていた=写真。

体育館では壁に貼った1縲・の数字を狙ってボールを投げる「ストラックアウト」と障害物競争が催された。障害は(1)ぞうきんがけ(2)跳び箱(3)縄跳び(4)マット上で前転(5)平均台(6)玉入れ竏秩B児童らは少しでも速いタイムを出そうと果敢に障害物に挑戦した。ほかにも、お化け屋敷、宝探し、射的、クイズラリーなどのアトラクションが催され、児童らは限られた時間内に全部のコーナーを回ろうとチャレンジカード(スタンプラリーの台紙)を手にして校内を急ぎ足で歩き回っていた。 -

宮田村西山山ろく 観光エリア整備へ

宮田村は、広域農道西側の通称“西山山麓(ろく)”を観光エリアとして整備しようと、村内外の住民から広くメンバーを公募して「西山山麓観光開発研究会」(仮称)を発足する。赤字が続く第三セクターの観光ホテルや閉鎖された養魚場の後利用など、課題も多いエリアだが「産業」「自然」を組み合わせた2つのテーマで検討に着手。1年で構想を集約し、具現化を図る。宮田高原の牧場部門の存廃についても、この研究会で結論を出していく考え。

西山山麓は太田切川をはさんで駒ケ根高原に隣接。駒ケ岳の玄関口にも位置するが、観光的な誘客は進んでいないのが現状だ。

5年ほど前に住民有志が「四季の里構想」を立ち上げ、観光拠点施設の検討など進めたが、当時は村の理解などが図れず、構想そのものが宙に浮いた状態にある。

発足する研究会は、この構想の議論を引き継ぐ格好だが、平沢正典産業建設課長は「絵に描いたもちではなく、実現できるものを研究して、形にしていく」と説明。観光資源の掘り起こしなど現状分析から研究に入る。

研究会の参加資格は村内外問わず、応募締め切りは7月末。多数の場合は年齢構成などを加味して選考する。応募方法など、問い合わせは村産業建設課商工観光係(TEL85・5864)へ。 -

リンゴオーナー家族がブルーベリーとアスパラの収獲体験

宮田村の各農園と契約する中京圏のリンゴオーナー家族を対象にしたブルーベリーとアスパラの収獲体験は7、8日、同村内7軒の農家の受け入れで開いた。2日間で23組120人ほどが来村。土に親しみ、もぎ取りを満喫した。

大田切区の清水純好さんのほ場では、ブルーベリーがたわわに実り、さっそくもぎ取りながら口に運ぶ参加者の姿も。

愛知県小牧市から両親と訪れた浅野龍飛君(8)と莉舞ちゃん(6)の兄妹は「甘酸っぱくて美味しい」と歓声をあげた。

同扶桑町から2家族7人で参加した竹原聡さんのグループは新鮮なアスパラに大喜び。

「むこうのスーパーで売っているものとは全然違う。シャキッとしてみずみずしい。普段は鎌を使うこともないので、良い体験になりました」と話した。

訪れた家族を快く迎え入れた清水さん夫妻は「消費者の皆さんと直接お話できる良い機会。出来映えなどの感想も聞けるし、作る意欲にもつながります」と、参加者と団らんしていた。 -

ケーキづくり プロが指導

ミサワ燃料(伊那市西春近、三沢いさを社長)は7日、市駅前ビルいなっせで、ケーキ教室を開いた。市内を中心に約20人の主婦が参加し、同市上牧の菓匠「しみず」のシェフパティシエの清水慎一さん(32)から2種類のケーキの作り方を学んだ=写真。

利用者にガスオーブンのよさを知ってもらい、料理を楽しんでもらうための企画。これまでにパンづくりなどの料理教室を開いていて、ケーキ教室は2回目。前回も清水さんを講師に招いて開いたところ好評だったという。

2種類のケーキは同店頭にも並ぶ、蒸し焼きにしたチーズケーキ「半熟ちーず」と豆乳を使ったプリン「豆腐花(トールーファ)」。清水さんが作り方のデモンストレーションをした後、4、5人の班に分かれて実践した。

清水さんは「お菓子作りは分量、温度などが正確であればおかしなものはできない」などと助言。地元のケーキ職人から直接指導を受けるとあって、参加者は熱心にメモを書き止めながらケーキ作りを楽しんだ。

ミサワ燃料では、今後も年2、3回のペースで料理教室を開いていく考えだ。 -

【高校野球紹介】(7)駒ヶ根工業

1縲・番の選手が繰り出すフルスイングを武器に駒ヶ根工業はビッグイニングを掴み取る。「何点取られてもよいが相手より1点多ければそれでよい。1点ずつの積み重ねよりも流れの中で畳み掛けたい」と篠原監督。型にはめずびのびと練習してきた自慢の打撃で8強を目指す。

新チームとなった昨年秋からのチーム総本塁打数は、2試合に1本ペースの40本以上。高校でバッティングが開花した主砲池上(3)を軸に、全員が長打を狙う・スいけいけどんどん野球・スを見せつける。

右上手のエース木下(3年)は、カーブ、スライダーなどの変化球を織り交ぜ、打たせて取るタイプ。昨年マウンドに立っている木下は、1年間で球威が増し、精神力も磨きがかかった。まだ調子に波があるものの、夏に向け「まずまずの仕上がり」と監督も期待する。

課題の守備は、捕手室井(3年)、遊撃手湯沢(2年)が精神的柱となってチームを引っ張る。「困った時に頼りになる2人」(篠原監督)を中心にピンチの時は、チームの雰囲気を盛り上げていきたい。

初戦は岩村田と対戦(15日午後2時縲恁ァ営長野野球場)。勝ち上がると2回戦の相手は長野日本大学(17日午後2時縲恣ッ球場)。

松崎拓巳主将

打順は関係なくチーム全員のフルスイングで相手ピッチャーを打ち崩したい。自分たちの野球でベスト8を目指す -

上伊那教育講演会

県教職員組合上伊那支部、上伊那PTA連合会は7日、伊那市狐島のJA上伊那本所フラワーホールで、年一度の上伊那教育講演会を開いた。保護者や教員ら約200人が出席。駒ヶ根市教育長の中原稻雄さんが「食を通して親子のあり方を考える」と題して話した=写真。

中原さんは、現在、食育が必要とされている理由、子どもたちの育ちの現状とその原因などについて説明し、「国の対策として、生活習慣病に困る医療費の割合が全体の6割を占め、10兆円を超えた」などと警鐘を鳴らした。

中原さんは「食を中心に家庭生活の基本の形が崩れ始めた」とし、「メディア依存の生活スタイルから我が家のものさしがなくなり始めた」と主張。「食の正しい情報を選び活用する力をどうやって身に付けていくかが課題」だと指摘した。

「食を見直すことは生活を見直すこと。生活を見直すことは生き方を見直すこと」と中原さん。「国の将来を託す大切な子どもたちへの食育を通して、ここで改めて大人も自分がいかにいい加減だったかを知る必要がある」と呼びかけた。 -

戦傷病没者追悼式

飯島町社会福祉協議会(堀越幸夫会長)は11日、戦傷病没者追悼式を文化館で開き、遺族や来賓ら約150人が参列し、明治以降の戦争犠牲者380余柱の御霊安かれと祈り、恒久平和の誓いを新たにした。

ステージ中央の祭壇には「御霊」の柱が安置され、色とりどりの花で飾られ、供物が供えられた。

堀越社協会長は「国難に殉じ、妻子やふるさとを偲びつつ、国内外で散華された英霊のみなさんのことは永遠に忘れることはできない、痛恨の極み。飯島町は自然豊かな住みよい町づくりにまい進し、町社協はともに生きる福祉のまちづくりに努力したい」と式辞を述べた。

黙とうに続き、飯島町遺族会長の坂井武司会長は「先の大戦で多くの大切なものが奪われた。特に遺族は肉親というかけがえのない

ものを失った。300万人という尊い犠牲が礎になって、今の平和と自由がもたらされたことを片時も忘れてはならない。英霊が安らかに眠り、この平和が長く続くことを願う」と追悼の言葉を述べた。

この後、出席者全員が追悼の思いを込めて、白菊の花を捧げ、厳粛のうちに式を閉じた -

花ろまん(19)ユリ

日本のユリは偉い。純潔の象徴、聖母マリアに捧げるイースターリリーは日本原産のテッポウユリ。気品と豪華さで、ユリの女王に君臨するカサブランカだって日本固有種の山ユリをベースに作られている。ユリは北半球のみに分布し、世界で約百種類、日本には15種類自生し、うち7種類は日本固有種。いずれも園芸品種に負けない美しさを誇り、品種改良の交配親となり、多種多彩な花を誕生させている。今回は上伊那で栽培が盛んなオリジナルの新テッポウユリ、オリエンタルハイブリッド系、スカシユリと新テッポウユリの交配種、LA系と3系統のユリを取材した(大口国江)

##(中見出し)

上伊那は全国有数の産地、新テッポウユリ

青々とした水田の中にテッポウユリのほ場が点在し、ほのかに甘い香りを放っている。上伊那は種から育て、1年で開花する新テッポウユリの全国有数の産地である。最盛期は据え置き(2年目)が切れる7月と、新植(1年目)が収穫できる9月である。約20人が8ヘクタールで栽培、年間200万本を各地に出荷する。

ユリの系統は2系統あり、伊南地区は新テッポウユリ、伊那は東春近の野溝定芳さんが作出し、品種登録した「希」である。

JA上伊那駒ケ根支所花き担当の織田和洋さんは「この時期、このユリが出荷できるのは上伊那だけ。上向きに咲く品種が多い中、上伊那のオリジナルは45度の横向き。花びんに挿して、花が見えるのが特長」。将来性については「テッポウユリは所得率が高い品目。連作できないが、米の生産調整で、転作田も多く、ほ場も確保しやすい」と話す。

新植、据置き合わせて60アールを栽培する、JA上伊那テッポウユリ部会の湯沢一雄部会長(本郷)は「ユリは連作障害が出易く、1度栽培すると、数年作ることができない。近年、農薬の飛散が問題視されるようになり、消毒も控えめにしている。市場では冠婚葬祭の花と言われ、一般家庭の需要が少ないのが課題」とか。

##(写真)

##(中見出し)

豪華さと威厳を合わせ持つオリエンタルハイブリッド

駒ケ根市の遠山鉄恵さんは5棟のハウスで、カサブランカやメデューサ、ビビアナ、シベリア、ル・レープなど6種類を栽培。早生で柔らかいピンクのル・レープの出荷が終り、現在、ピンクのメデューサを切り始めた。純白のシベリアや銘花、カサブランカは7月中旬以降になる。「開花の3、4日前、つぼみに色が回ってきた時が収穫の適期。開いたら、もう商品価値はない」と切るタイミングに気をつかう。

また、つぼみの数は5、6輪が1級品で多くても少なくてもだめ、つぼみの付き方のバランスが良くないと2級に落される、高級花だけに品質は厳しくチェックされる。

JA上伊那洋ユリ部会長でもある遠山さんは「オリエンタル系は香りもよく豪華、花持ちもいい。しかし、1球1本1回しか切れない。毎回球根を更新しなくてはならない。球根の高いのが難」とか。

##(写真)

(1)メデューサを収穫する遠山さん(2)メデューサのアップ

##(写真)

##(中見出し)

スカシユリに優る花の大きさ、真珠のように輝く花弁、LAユリ

駒ケ根市東伊那の伊那生田飯田線沿いの佐藤勝広さん宅の前は、LAユリ2000本がオレンジやピンク、黄色と色とりどりの花を咲かせ、道行く人の目を止めさせている。

佐藤さんは6年前、スカシユリから新テッポウユリとスカシユリの交配種、LAユリに転換し、オレンジのロイヤルトリニテイー、ピンクのアルガーブ、黄色のパピアなど6種類、3万1000本を栽培する。8月下旬から植え付け、秋から晩秋に出荷する。「LAは暑さに強く、作りやすい。密植もできる」。 -

月見草、宵闇に明るく

飯島町本郷第3の町道や水路沿いで、夕べとなれば、月見草(オオマツヨイグサ)が咲き乱れ、辺りを明るくしている=写真。

近くの会社員、塩沢正治さんが、20年前、中学生の調査で町内では3カ所にしか自生していないことを知り、種を採取し、苗を育て、町道や水路沿いに植え、繁殖させた。今では、数百株に増え、見事に群生している。

花は午後7時半過ぎから最初はゆっくりと、最後にはパッと開く。

塩沢さんは「今年は本数が多いが、草丈は短い。7月末ころまで楽しめる」と話していた。 -

ガースルスカウト26団が7団とお料理交流

お料理をしながら大勢のスカウトと友だちになろう竏窒ニ、ガールスカウト長野第26団(木部則子団委員長)のブラウニー21人は8日、諏訪市で活動する長野第7団のブラウニーとお料理交流をした=写真。

他地区の団と交流するのは今回初めて。規模が小さく、同じ学年しかいない7団のブラウニーに、異なる年齢の子どもたちの中でさまざまなことを学んでほしい竏窒ニの願いから、両団のリーダーが準備を進めてきた。

ブラウニー部門は3年生のキャンプの時しか調理を行わないため、料理づくり交流を企画。班ごとに考えてきたスパゲディーとスープを作るため、さまざまな作業を分担しながら、料理作りを楽しんでいた。

伊那市の太田伶菜ちゃん(8)、宮・ス楓夏ちゃん(8)は「うちではお手伝いしているが、スカウトのみんなと料理するのは初めて。大勢いると楽しい」と話していた。 -

伊那中の演劇班が南信協同の稽古見学

総合的学習の時間で演劇について学ぶ伊那中学校の生徒12人が8日、県伊那文化会館の附属劇団「南信協同」(阿部裕吉代表)の稽古見学に訪れた。

文芸創造講座の一つとして5月から活動を開始した演劇班は、10月の文化祭で舞台発表に臨むことを企画。ただ発表するだけでなく、本格的な舞台にしたい竏窒ニ、以前から伊那中とつながりのある南信協同に依頼し、舞台づくりの基本から教えてもらうこととなった。

同劇団の演出家を務める斉藤望さんは、8月の公演「幽霊はここにいる」のために準備している舞台装置の模型や発声などについて説明。「遠くに声を飛ばすための発声練習はどうやるのですか」という生徒の問いかけに対しては「演劇にとって一番大切なことは何を相手に伝えたいか。そこに集中して伝えていくことが大切」として、観客に聞こえるように発声することがすべてではないということした。

また、体の力を抜いて演技に臨むことの大切さを指摘し、力の抜き方を紹介。全身の力を抜いた状態の劇団員の足を持ち上げた生徒は「ものすごく重い感じがした」と話していた。 -

駒ケ根市経営講座第1回

駒ケ根市、駒ケ根商工会議所、テクノネット駒ケ根が地元企業の経営者、管理者らを対象に開く駒ケ根経営講座の07年度第1回講座が9日、駒ケ根市の駅前ビル・アルパで開かれた。会員約60人が集まり、高血圧の原因となる酵素「レニン」の遺伝子解読で知られる国際科学振興財団バイオ研究所所長で筑波大名誉教授の村上和雄さんによる講演「笑いと夢が可能性を引き出す 遺伝子ONの生き方」を聴いた=写真。

村上さんは「心を変えれば遺伝子の働きも変わるのではないか」との仮説を証明しようと、吉本興業の協力を得て糖尿病の患者に対し、大学教授の講義と吉本の漫才をそれぞれ聞かせた後に血糖値を測定したところ、漫才の後の方がかなり良い値を示した実験について説明した上で「薬には副作用があるが笑いにはない。環境や考え方を変えれば遺伝子のスイッチがONになることが分かった」とユーモアを交えて話した。

講座は来年3月にかけ、計5回開かれる。 -

駒ケ根市消防団郡大会出場選手激励

駒ケ根市消防団(小平佳司団長)は10日早朝、上伊那郡大会(15日、伊那市)に出場する選手らの激励会を同市南割のパチンコ店駐車場で開いた。折りからの雨で足元が滑りやすい中、小型ポンプ操法とポンプ車操法の各1チームが、厳しい訓練で培った一糸乱れぬ見事な動きを披露した=写真。

中原市長は代表者に激励金を贈呈し「訓練の成果を目の当たりにし、おう盛な消防精神を心強く感じた。なお一層気を引き締めて訓練に最善を尽くし、念願の優勝目指して全力を出し切ってほしい。市民も期待している。堂々と戦い、悔いの残らない大会にしてもらいたい」と激励した。

9日夜には、ラッパ吹奏大会への出場者激励が赤穂南小学校グラウンドで行われた。

郡大会出場チームは次の通り。

▼小型ポンプ操法=第1分団3号(北割)▼ポンプ車操法=第1分団2号(北割)▼ラッパ吹奏=(1)第5分団 -

駒工「くくり募集」へ

駒ケ根高業高校(本間秀明校長)はこれまで機械、電気、情報技術の各科ごとに行なってきた入学者の選抜方法を08年度選抜から3科一括の「くくり募集」に変更する方針を打ち出した。9日夜に同校で開かれた「駒工を考える会」=写真=で本間校長が報告した。変更は県教育委員会の承認を経て正式に決定される見通し。

「くくり募集」で入学した生徒は1年次ではどの学科にも属さずに共通の内容を履修し、2年進級時に生徒の希望や適正などを総合的に判断した上で卒業時までの学科を決定する。2年次以降は専門課程となるため、原則として転科は認められない。

変更の理由について同校は「適正が分からないまま入学したために後で進路について悩んだり、勉強への意欲をなくしたりする生徒が少なからずあった。1年間工業の基礎を勉強しながら自分の適性を見つけ、2年次以降に本当に勉強したい学科に進んでもらいたい」としている。本間校長は「ここ数年定員割れが続いている状況を改善し、さらに魅力ある高校にしていくための対策の一環だ」と述べた。

くくり募集は全国69高校、県内でも下高井農林、須坂園芸など4校(07年度)で実施されているが、南信では初となる。 -

県・市町村共同電子申請・届出サービス提供事業10月1日運用開始

箕輪町が職員説明会

長野県と市町村、広域連合が共同で取り組む「県・市町村共同電子申請・届出サービス提供事業」が10月1日、運用を開始する。箕輪町は10日、初の職員説明会を役場で開き、電子申請の概要や提供サービスの選定などについて担当職員が説明した。今後、各係で提供サービスの項目を検討し、開始に向け準備を進める。

同事業は、例えば情報公開請求や講座申込みなどの申請を電子化し、住民がコンピューターを利用して手続きできるようにするもの。申請は簡易、Office、汎用の3種類。県、70市町村、6広域連合の計77団体が参加し、07年度は53団体が運用を始める。上伊那地域では全8市町村と広域連合の計9団体が参加する。

上伊那8団体の統一サービス提供手続きは▼情報公開請求▼犬の死亡届▼家屋の滅失申請-の3項目。

町は、3項目に加えて提供できるサービスを各係で早急に検討し、準備に入る。

木村総務課長は、「一つでも多くのサービスが提供できるようにお願いしたい」と職員の協力を求めた。 -

箕輪町猟友会総会・応急手当講習会

箕輪町猟友会(小林弘人会長)は6日夜、07年度総会と応急手当などの講習会を松島コミュニティセンターで開いた。

総会に併せて応急手当の講習会を開いたのは今回が初。箕輪消防署員を講師に止血と骨折したときの応急処置、AEDの使い方を学んだ。

止血は、傷の心臓に近い側からタオルなど持っているものを巻く方法で、噴き出してくる血の場合は巻いたあとに傷を心臓より高い位置にして手で押さえる方法を学んだ。腕と足のときだけ出来る方法として脇の下、足の付け根の止血点を抑える方法も教わった。

総会では、06年度事業報告・決算、07年度事業計画案と予算案を承認した。

07年度事業は、鳥獣供養慰霊祭の開催、安全狩猟射撃会、安全狩猟講習会、狩猟解禁日の巡視パトロール、射撃大会への参加、有害鳥獣駆除の実施、カモシカ個体調整など。

小林会長は、「有害鳥獣駆除の出動回数が増えている。我々にしかできない社会貢献。協力をお願いしたい。無事故、無違反で経緯するようお願いする」とあいさつした。 -

山村うたごえの輪

60回記念コンサート

南箕輪村の文化団体「山村うたごえの輪」(倉田加代子代表)は7日、60回記念コンサートを村民センターで開いた。参加した26人は、ユーフォニウムとピアノが奏でる曲の数々を鑑賞して楽しんだ。

山村うたごえの輪は、「出会いがうれしい歌声広場」をキャッチフレーズに毎月第1土曜日に村民センターで開催。だれでも参加できる会で、童謡唱歌を中心にピアノの生伴奏に合わせて歌い楽しむ。

今回、60回を記念して伊那西高校教諭で趣味でユーフォニウムを演奏している北条智博さんと、会の伴奏を担当している村内でピアノ教室を主宰する倉田香恵さんによるアンサンブルコンサートを企画した。「見上げてごらん夜の星を」「トロイメライ」「千の風になって」など5曲を演奏した。

演奏の合間に、いつも通りに皆で歌もうたい、「たなばたさま」「キラキラ星」など七夕にちなんだ曲も楽しんだ。 -

長野県埋蔵文化財センター速報展

「長野県の遺跡発掘2007」

長野県埋蔵文化財センター速報展「長野県の遺跡発掘2007」は25日まで、伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで開いている。伊那市の東高遠若宮武家屋敷遺跡、佐久市の西近津遺跡、千曲市の東條遺跡などの出土品670点を展示している。

西近津遺跡の弥生時代国内最大級竪穴住居跡を実物大で再現展示。長軸18メートル、短軸9・5メートルあり、周囲をテープではり、主柱穴、炉、貯蔵用の穴などが分かる。

東高遠若宮武家屋敷遺跡のコーナーは、江戸時代後期の高遠焼の大がめ(高さ80センチ、口径60センチ)、土管、染付け磁器などの食器を展示。今回調査した小松純八屋敷跡と天保年間の間取り図がほぼ一致していることも見ることができる。

会期中の14日は調査報告会と講演会が同館小ホールである。報告会は午後1時縲・時20分。内容は茅野市構井・阿弥陀堂遺跡、茅野市御社宮司遺跡、東高遠若宮武家屋敷遺跡。講演会は午後2時半縲・時。信州大学人文学部の笹本正治教授が「高遠城とその城下町を考える」をテーマに話す。

土・日曜日、祝日は埋蔵文化財センター職員による展示解説、土器の立体パズルや縄文土器・弥生土器の模様付けができる体験広場もある。入場無料。

1912/(金)