-

駒ケ根市国保運営協議会

駒ケ根市国民健康保険運営協議会は26日、07年度第1回の会議を市保健センターで開いた。委員など約20人が出席し、国民健康保険特別会計の06年度決算見込みと07年度予算などについて市担当者から説明を受けた。

06年度決算見込みは歳入25億9580万円(対前年度比7・03%増)に対し歳出25億4290万円(同5・01%増)で5290万円の黒字。この結果、国保事業基金の取り崩しはせず、年度末の基金残高は2億1100万円となる。07年度予算は歳入・歳出とも27億600万円で前年比14・62%増。

任期満了に伴う委員改選後、初の会議であり、委員に委嘱書が手渡された=写真。任期は07年7月1日縲・9年6月30日の2年間。会長には前任期に引き続き堀千代美さんが選出された。

委員は次の皆さん。

▼会長=堀千代美▼委員=那須裕、気賀沢たつ子、中谷均、横田克彦、高仲成人、小町谷紀幸、中山清志、寺沢昇、山田功、奥村誠二 -

駒ケ根市全国大会出場激励会

第37回全国高校ギター・マンドリンフェスティバル(7月28、29日、大阪府)と全国高校総合体育大会(7縲・月、佐賀県)の3競技に出場する選手の激励会が25日夕、駒ケ根市保健センターで開かれた。出場者はそれぞれ「本番でも練習通り良い演奏をしたい」、「頑張って強豪を倒したい」、「一つでも多く勝ちたい」などと力強く決意を語った。中原稲雄教育長は「日ごろの精進の結果の全国大会出場。調子を整えて準備し、良い成績を挙げられるよう頑張って」と激励した。

出場者は次の皆さん。

◆第37回全国高校ギター・マンドリンフェスティバル(7月28、29日、大阪府)▼赤穂高校器楽部=早川美由紀(顧問・指揮)小鍛冶美穂(3年・マンドリン)飯塚彩(2年・同)▼伊那弥生ケ丘高校器楽部=唐沢侑希(3年・マンドセロ)堺沢彩(3年・マンドリン)坂本典子(3年・コントラバス)和田祐樹(2年・ギター)

◆全国高校総合体育大会ソフトボール(7月28日縲・月1日、佐賀県)▼伊那弥生ケ丘高校男子ソフトボール部=村上一(3年)小出大志(3年)下島健(3年)◆同バレーボール(8月3縲・日、佐賀県)▼東海大学付属第三高校女子バレーボール部=戸枝陽香(3年)◆同新体操(8月3縲・日、佐賀県)▼伊那西高校新体操部=笠原基衣(1年) -

燃えろインターハイ(2)男子ソフトボール

昨年のチームと比べ投手力は落ちるものの、それを補い余る攻撃力を武器とした前年を上回るチームになった。4年連続23回目の全国総体出場を果した伊那弥生は、前回果せなかった8強入りを目指して戦う。

「上位から下位までむらなく打てる」と小林監督。主将の4番日比野(3年)は長打力があり、好機に強く、3番村上(同)は確実につなげる小技を持つ。下位打線には、来年の中軸を担う2年生を据え、全体的に厚みのある打線が誕生した。

投手は、いずれも・ス打たせて取るタイプ・スの唐木(3年)、原、岡村(2年)の3人。堅実な守備を生かして練習してきた、遊撃の村上らセンターラインが中心となって、ピッチャーを支えていく。

チームは、今春の選抜大会1回戦をきっかけに変化した。強豪・清風南海(大阪府)との戦いで一方的な展開を許さず、連打を浴びせた。小林監督は「選手たちの自信につながった」と成長を喜ぶ。

初戦は正則学園(東京都)と飛龍(静岡県)の勝者と対戦。どちらも強敵だ。日比野主将は「初戦を勝って、最低でもベスト16入りしたい。元気のよいチームのムードで守備からリズムをつくり攻撃につなげたい」と意気込む。 -

飲酒運転防止パトロール

夏の交通安全やまびこ運動の一環で、箕輪町交通安全協会(小林交石会長)と町交通安全推進協議会(会長・平沢豊満町長)は25日夜、町内の飲食店を回って飲酒運転防止パトロールをし、啓発チラシを配った。

町安協役員や推進協の委員ら約30人が5班に分かれ、箕輪町警部交番の指導で飲食店を訪問。店主らに「飲酒運転防止にご協力ください」と県警などが作ったチラシを手渡した。

チラシには「酒酔い運転一発取り消し!」の大きな文字があり、「飲酒運手四(し)ない運動」の4項目などが書かれている。 -

伊那公民館高齢者教室、山本勘助について学ぶ公開講座

伊那公民館の高齢者教室は25日、オープン講座を開いた。受講者や一般参加者など約100人が参加。元信州高遠美術館館長の堀井英雄さんを講師に迎え、NHKの大河ドラマで注目を集め、高遠城を築いたとされている山本勘助について学んだ=写真。

堀井さんを迎えて開く公開講座は2年目。市町村合併にちなんで昨年、高遠町に縁の深い絵島をテーマとした講座を開催ところ好評だったため、今年も高遠の歴史に関連した歴史講座を企画。

堀井さんは、武田信玄に器量を認められ、武勇に優れていたとされる勘助だが、甲陽軍鑑以外の史書や古文書に登場しないことから、実在の人物だったか疑問視されていたことを説明、しかし、昭和40年代に発見された市川文書に名前があったことで「実在が明らかになった」とした。

また、さまざまな資料の中にある勘助に関する記述を紹介し、築城術、戦術ともに高く評価されていたことを示した。 -

KOAが感謝祭バザーの収益金を大萱の里へ寄付

KOA(本社・伊那市、向山孝一社長)は26日、6月感謝祭で開いたバザーの収益金10万円を伊那市西箕輪の身体障害者療護施設「大萱の里」(堀井文英施設長)に寄付した=写真。

福祉施設への寄付は11年前から取り組んでおり、今回は13回目。同社では例年、地域社会との信頼関係構築を目的として株主総会後に感謝祭を開催している。その中で、地球環境問題への取り組みとして社員の家庭にある商品価値のある不要品を集めたバザーも実施。その収益は、上伊那の福祉施設に寄付してきた。同施設にはこれまでも車いすやイベント用テントなどを寄贈している。

この日は、バザーの代表者ほか4人が施設を訪問。利用者らにバザーの趣旨などを説明し、収益金を堀川施設長に手渡した。

堀川施設長は感謝の意を示し、「有意義に使わせてもらいたい。AEDの導入を検討しているので、その購入費にしたいと考えている」と語った。 -

第2回伊那市新ごみ中間処理施設用地選定委員会

第2回伊那市新ごみ中間処理施設用地選定委員会(委員長・伊藤精晤信州大学名誉教授)が26日、伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。今後の進行スケジュールを確認。事務局から立地の適正を評価するため具体的な評価項目例と検討手順案が示され、次回委員会で具体的検討に入ることとなった。

事務局は立地を回避すべき地域かどうかを見るための具体的な評価項目として北アルプス広域連合、上田地域広域連合の例を紹介し、各広域連合の実施状況を掲示。▽自然環境保全▽生活環境保全▽災害面への配慮▽教育福祉施設との位置関係竏窒ネど、いくつかに分類し各広域連合の実施状況と詳細基準を比較し、上伊那広域連合が02年のごみ処理基本計画に基づいて設定した評価項目なども公開した。

会議概要は伊那市のホームページ上で公開するとともに上伊那広域連合圏内の住民から意見を募り、内容検討と必要に応じた公聴会などを開催していく。 -

伊那市消費者の会が廃油を使った石けんづくり

伊那市消費者の会(向山八千子会長)は23日、廃油を使った石けんとぼかしづくりを実施した=写真。この日は約10人のメンバーが参加し、かせいソーダを混ぜた廃油を型に流し込むなどといった作業に取り組んだ。

ごみの減量化を目的として30年以上前から続いている取り組み。廃油を使った石けんは牛乳パックは豆腐の空きパックなどを型として使用していたこともあったが、今年からはステンレス製の金型を用いて作製している。

冬場を除く4月縲・1月にかけて作業を行っており、石けんは年間数千個以上を作る。

出来上がった品物は上伊那農業協同組合(JA上伊那)の本所やあじーな、羽広荘などで販売しているほか、10月に開く伊那市の生活展にも出品しているが、雑誌に紹介されたことがあるなど、好評だという。

価格は石けんが300グラム100円、ぼかしが900グラム300円。 -

避難所と役場の通信網を確保、災害時の情報伝達に期待

宮田村の防災行政無線が、従来のアナログ設備の老朽化による更新で、上伊那で初めてデジタル同報無線システムを導入し、8月1日、本格運用を開始する。役場に設置した親局と、災害時には避難所となる村内13カ所の公共施設に設置した屋外拡声子局(子局)の双方向通信が可能になる。災害では電話や携帯が使えないことも予想されるが、無線により各地区との情報伝達網を確保する。

今までの子局設備は、火災や広報など親局からの送信情報を受け取り、拡声スピーカーを通して近隣に伝達するのみだった。

双方向通信により、親局と子局は電話感覚の通話を実現。補助バッテリーにより、停電になっても3日間程度は子局機能を保つ。

全19カ所の子局数は以前と同じだが、双方向通信機能を持たせたのは集落センターなど各区の基幹施設13カ所。村内11区すべてを網羅し、各区で管理する。

また、子局と同様に親局からの情報を受け取る持ち運び可能な戸別受信機を14台導入。村民会館、老人福祉センター、村体育センター、小、中学校に設ける5台は、電光表示盤により情報を文字表示する機能を持ち、音声だけでなく情報が目で読み取れる。

昨年度から2年間かけて整備し、総工費は9240万円。音声だけでなくデータや画像の送受信など将来的な拡張性も備え、村内全域で9月2日にある防災訓練では双方向通信を取り入れる。

防災行政無線のデジタル化は03年から総務省が推奨。現在宮田村と同様のシステムを設けているのは全国で50カ所程度だが、アナログ波の免許更新が本年末で出来なくなり、各自治体で導入が進むと予想される。

##写真

避難所にもなる各区の基幹施設に設けられた子局に整備した「双方向通信機能」。親局と電話感覚で通話ができる -

2007信州大芝高原イルミネーション・フェスティバル 参加者募集

南箕輪村大芝高原で10月、「2007信州大芝高原イルミネーション・フェスティバル」がある。村の活性化を目的に住民有志による実行委員会の主催で昨年初開催し、村内外の多くの人でにぎわったイベントを今年も開く。8月末までイルミネーションを出展する参加者を募集している。

フェスティバルは、大芝高原のメーンストリートをイルミネーションで飾り、いやしの空間を作る。期間は10月6日から28日まで。点灯時間は午後5時半から10時まで。飾りつけは10月1日から6日まで、片付けは28日から11月4日まで。

参加料は個人が3500円、企業・団体が5千円。保険料別途。出展者は飾りつけから片付けまで自己負担で行う。各ブースにAC100V2A縲・Aまでの電源を供給する。通電時間は点灯期間。ただし飾りつけ期間は午後4時から。

期間中の保守点検は出展者が原則管理。実行委員会でパトロールし異常時は連絡する。保険の関係上、完成時の写真を保管して異常時には異常時の写真と対比できるようにし、異常があった場合は現場事務所に速やかに連絡する。

参加者は1平方メートル以内の宣伝用パネルを表示取り付けることができる。形状は制限なし。各自で負担する。

飾りつけ依頼型出展希望及びスポンサー応募型出展希望は、実行委員会で判断し対応する。

保険料(動産総合保険+賠償責任保険)は5万円まで500円、10万円まで千円、15万円まで1500円、20万円まで2千円、20万円以上各自対応。

申込みは南箕輪村商工会内のイルミネーション・フェスティバル実行委員会(TEL72・6265)へ。 -

県選抜U-14海外遠征2007、小中学生空手道選手権大会出場選手激励会

飯島町役場で25日、サッカーの県選抜U-14海外遠征2007に選ばれた飯島中2年生3人(市村凌君・西村明典君・山口洸君)と、第50回全国小中学生空手道選手権大会に出場する松村世奈さん(飯島中3年、豊岡)の激励会があった。

県選抜U-14海外遠征2007は8月23日縲・月4日までスペイン、フランスなどを回り、マコンでトーナメントに出場したり、強豪クラブチームと試合をする。世界トップレベルのスペイン・フランスサッカーにじかに触れることで、県の中学生年代のレベルアップ、国体少年の部への強化などがねらい。上伊那や県、北信越、全国の各段階のトレーニングセンターで選抜、チーム34人中、飯島中から3人も選ばれたのは初めての快挙。

FW・MFの市村君(上の原)は「自分のできる最大限のプレーをしてきたい」。DFの西村君(南仲町)は「日本人とは違った体格、技術を持つ相手のFWに対し、止められるように頑張りたい」。GKの山口君(新田)は「将来に生かせる経験を集中的にしてきたい」とそれぞれ抱負を述べた。

一方、日本空手協会第50回全国小中学生選手権大会(8月4日、宮城県利府町で開催)に出場する松村さんは県大会(5月6日、松本市信州スカイパーク体育館で開催)で中学3年女子形の部でベスト8入りし、全国大会に駒を進めた。松村さんは「全国大会は最後の機会、悔いの残らない試合にしたい」と決意表明した。

##(写真)

出場する選手ら -

飯島で交通事故

26日午前10時10分ごろ、飯島町飯島の町道交差点で飯島の無職石田富子さん(79)運転のミニバイクと飯島の会社員下平美穂子さん(52)運転の軽ワゴン車が出会い頭に衝突した。石田さんは左手指骨折の疑い。下平さんにけがはなかった。

交差点に信号はなく、立ち木などで見通しが悪い。駒ケ根署は、石田さんが一時停止を怠ったのではないかとみて原因を調べている。 -

水辺の競演ハス、スイレン:

夏の水辺を彩るハス、スイレン、炎暑の中の一服の清涼剤として人々に親しまれている。エジプトの神々の王、オリシスに捧げられた聖なる花、ハス。釈迦誕生の時、五色のハスの花びらが降り注いだと言われ、泥水から清らかな花を咲かせることから、中国では「君子」として称賛される。スイレンは太陽に恋した乙女が、両親に反対され、湖に身を投げ、その乙女の魂がスイレンになったという悲しい伝説がある。かつて湖沼で普通に見られたコウホネ、「崇高」「美しい人格」という花言葉を持つ、古刹でひっそりと金色の花を咲かせている。今回は涼を呼ぶ、各地のウォーターガーデンを紹介する(大口国江)

##(中見出し)

ピンクと白のハス、色とりどりのスイレンも見ごろ、飯島町赤坂の小山重美さん

飯島町赤坂のふれあい農道沿いの休耕田でピンクと白のハス、黄色やピンクのスイレンが見ごろを迎えている。

近くの農業、小山重美さんが4年前に、15アールの田にハスは白2株、ピンクの八重5株、スイレンはピンクの濃淡、黄色をそれぞれを1、2株植えたところ、田1面に繁殖した。スイレンは6月20日ころから、ハスは7月初めから次々と開花し、今が見ごろ、来月中旬まで楽しめる。

小山さんは「ハスは清浄無垢、仏様の花で尊い」。妻の金子さんは「スイレンは花の形も整い、小さくてかわいい」と話している。

道路沿いとあって、関心が高く、「これも植えておいたら」と、ガマやマコモダケも持ち込まれ、田んぼの隅に植えられた。中にはフナやコイを放流する人もあり、魚を狙ってシラサギも来るなど、田の中はにぎやかとか。

##(中見出し)

神秘的な花、貴公子の風情が魅力、伊那市山寺、茅原英男さん

JR伊那北駅北の線路沿いに茅原さんのハス田はある。「こんな町中にハスが咲いている」と、大抵の人は驚く。

98年から知人に分けてもらったり、種苗会社から苗を取り寄せ、白やピンクなど8・2アールで栽培している。

今、咲いているのはつぼみの先端はピンクで、開くと真っ白になる白ハス。続いて、ピンクの花も咲き出す。

大型で花弁は20枚前後の花は、夜明け前から咲き始め、日の出には満開、ほのかに甘い香りが漂い、午後には閉じ始める。これを3日間繰り返し、3日目の午後から散り始める。

「崇高な雰囲気、けがれのない花の美しさ、田んぼ1面に漂うほのかな香り、梅雨のうっとうしさを忘れる」と魅力を。もう1つの魅力はハス田に集まる、メダカやタニシ、カエルなど。「ハスの葉の上でカエルがひなたぼっこをしている。とてもかわいい」と笑顔を向ける。

##(写真)

(1)

##

##(中見出し)

ハス、スイレン、コウホネ、水辺の3重奏、駒ケ根市東伊那の下島安正さん

駒ケ根市東伊那の竜東線から田んぼ1枚隔てた下島さんの休耕田では、ハスやスイレン、コウホネが水辺の3重奏を奏で、涼を呼んでいる。

3・5アールに植えられたハスは、濃いピンクで弁数が90枚前後となる八重茶わんハス、つぼみの先端がピンクで、開くと白くなる白ハスの2種類。無数の花を8月下旬まで咲き続ける。

3アールのスイレンの池には白と黄色、ピンクのスイレンのほか、黄色のコウホネが水面を彩る。スイレンは6月から咲き始めた。

##(中見出し)

名園にひっそりと咲くコウホネ、スイレン、駒ケ根市光前寺

駒ケ根市の古刹・光前寺(吉沢道人住職)の本坊客殿奥の庭園は築山泉水庭で、前面に池があり、四季折々の水辺の景色を創っている。

初夏と晩秋には濃紫のカキツバタが池を彩り、今は金色のコウホネ、まもなくスイレンも咲く。池の周りにはギボウシが群生し、水色の涼しげな花を多数咲かせている。

池1面でなく、ぽつりぽつりと浮葉を漂わせ、真鯉、緋鯉がわずかに水面を揺らす。ここだけ、時はゆっくりと流れる。

庭園を望みながら、お茶と菓子の接待を受ける、まさに至福のひととき。

# -

【「信濃鶴」長生社専務、杜氏 北原岳志さん】

06年度製造の新酒を対象にした全国新酒鑑評会で「純米大吟醸信濃鶴」が金賞に輝いた。純米酒が金賞を受賞するのは極めて珍しい。信濃鶴は過去、少量の醸造用アルコールを添加した吟醸酒で6年連続金賞受賞の記録を持っているが、02年に「純米酒しか造らない」と宣言して以降では初の受賞だ。この間の道のりは決して平坦ではなかった。

◇ ◇

「長男だからいずれは蔵を継ぐことになるだろうと思ってはいたが、まさか杜氏(とうじ)として酒を造ることになるとは考えもしなかった」

杜氏とは職人を監督、指揮する親方で、酒造りの総責任者だ。

大学は工学部に進学し、ものづくりの基本となる技術、品質管理などのほか、経営学も習得。90年に家業に入り、酒造にかかわるすべての仕事を覚えた。

数年後、長く働いてきた杜氏が体の具合を悪くした。後任の杜氏を探したが適当な人が見つからないまま月日が過ぎ、いよいよ翌年はもう働けない竏窒ニいう状況に追い込まれた。杜氏がいなければ酒は造れない。

「誰もいないのなら自分がやるしかない。だが、それまで8年間やってきたとはいえ、教えられてやるのと自ら先頭に立ってやるのとは全然別。必死だった」

苦労しながら杜氏として数年の経験を積むうち、自らの酒造りに疑問がわいてきた。

「日本酒の消費はずっと前から右肩下がりを続けている。消費者に受け入れられないのは単純にまずいからだ。それなら思い切って日本酒本来の原点の姿に戻ろう」と、醸造用アルコールを添加しない純米酒だけを造っていくことを決断した。純米酒だけの蔵は全国で十数軒しかない。父である社長を説得し、運命の大転換に乗り出した。

純米酒は「コクはあるが重い」というのが定評だ。案の定、当初は評判が悪く、売り上げも落ちた。鑑評会の金賞連続受賞もぱったりと途絶えた。しかしぐっとこらえて、コクを残しつつキレを出そうと、さまざまな試行錯誤を重ねて課題を一つ一つ克服。そして今年、5年間にわたる挑戦がようやく実を結んだ。

「やっと光が見えたような気がする。思った方向に向いているかな、って。味を評価されたこともうれしいが、純米だけに絞ったことで蔵として一本筋が通ったことが大きい」

◇ ◇

理想の酒は「香り高く、米の味わいがある程度出ていて、かつキレがいい」と言う。

「昔は抜きん出た酒を造りたい、東京で売れるような酒を造りたい、などと考えていた。今はね、結局自分の好きな酒を造ればいいんじゃないかと思うようになった」

酒は生き物だ。まったく同じに仕込んだつもりでも同じ酒にはならない。

「酒造りで、こうすればこうなる竏窒ニ確信が持てるのはせいぜい1年に1つ。長い道のりだが、地道な実験を繰り返しながら理想の酒を追い求めていきたい」

( 白鳥文男) -

玉屋書店が学校などに図書寄贈

駒ケ根市の玉屋書店(森隆社長)は同市内の7小・中学校すべてと4カ所の子ども交流センターに新品の図書など約210冊を寄贈した。25日、森社長が市役所教育長室を訪れ、中原稲雄教育長に目録を手渡した=写真。森社長は「在庫として毎年少しずつたまってきた本。眠らせておくより、学校などで有効に使ってもらえればうれしい。寄贈は初めてだが、数年してたまったらまた寄贈したい」と話した。中原教育長は「貢献に感謝する。趣旨を十分に受け止め、大事に使わせていただく」と礼を述べた。

寄贈したのは小・中学校に対し住宅地図計7冊と、子ども交流センターに対し児童書、学習書など計204冊。小・中学校にはさらに数百冊を寄贈する予定で、現在各学校が希望の図書を選定している。 -

駒ケ根市内の5小学校終業式

駒ケ根市内の5小学校で25日、1学期の終業式がそれぞれ行われた。子どもたちが待ちに待った長い夏休み竏秩B始まりは一斉だが終わりは赤穂、赤穂東は8月20日まで、赤穂南、中沢、東伊那は21日までとなっている。

赤穂南小学校(下平達朗校長)では全校児童を前に3、6年生が学習の成果などを発表した。6年生は全児童が下級生を取り囲むように大きく輪をつくり、就学旅行の思い出をこめた絵を披露。ディズニーランド、東京タワー、雷門など、印象的な場所を描いた絵を一人ずつ掲げて見せた=写真。3年生は1学期に初めて習ったというリコーダーの演奏を披露。『さくら笛』と『ソロサンマ』の2曲を立派に演奏した。下平校長は「1学期はみんなそれぞれ頑張った。夏休みは火遊びをしない、けがをしない、うそをつかない竏窒フ3つの約束を守って良い休みにしてください。8月22日の2学期の始業式には元気に会いましょう」と呼び掛けた。 -

夏の交通安全運動交通指導所

夏の全国交通安全やまびこ運動(25縲・1日)初日の25日、伊那地方事務所と伊南交通安全協会駒ケ根支会、県自動車店協会、駒ケ根署は駒ケ根市内の中央道駒ケ根IC(インターチェンジ)の出入り口に交通指導所を設け、安協役員など約60人が出てドライバーらにチラシやティッシュペーパーなどを手渡しながら安全運転を呼び掛けた=写真。安協役員らは「交通安全運動実施中」「飲酒運転禁止」などと書かれたのぼり旗を立て、ICを通過するドライバーに事故防止をアピールしていた。

同日早朝にも市内北割一区の県道駒ケ岳公園線と広域農道の北原交差点で人波作戦を実施。安協役員など約110人が出て通勤途中のドライバーらに交通安全を訴えた。

運動のスローガンは「信濃路はルールとマナーの走る道」、重点は▽高齢者の交通事故防止▽後部座席を含めたシートベルト・チャイルドシート着用の徹底▽飲酒運転の根絶竏秩B -

東伊那小児童会夏祭り

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)児童会は24日、児童会夏祭りを開いた。全校児童が縦割りの8グループに分かれ、児童会の各委員会が趣向を凝らして用意したアトラクションやゲームなどを楽しんだ。

校内の各教室や体育館などにはタワー崩しゲーム、楽器当てクイズ、ボール投げなど、7つのコーナーが設けられ、児童らがグループごとに会場を回ってはそれぞれのゲームに挑戦した。体育館でのボール拾いゲームは、アイマスクで目隠しした児童がパートナーの指示で動き、床に散らばっているボールを拾い集めてその数を競うもの。児童らは床に四つんばいになり「右」、「真っ直ぐ」などの声に従って懸命にボールを探し回っていた=写真。中には夢中になるあまり、壁に頭をぶつけて笑い合う児童も見られた。

高学年児童が1年生など低学年の児童を助けたり励ましたりしながら楽しくゲームに取り組む微笑ましい姿が校内のあちこちで見られた。 -

箕輪町公民館陶芸講座作品展

箕輪町公民館の陶芸講座が終了し、受講者の作品展が町文化センター展示コーナーで始まった。花瓶や皿などの力作が並んでいる。

初心者を対象に制作の魅力にふれるとともに、地域づくりにつながる出会いやコミュニケーションの場になるよう期待も込めた恒例の講座。

箕輪陶芸研究会前会長の市川昭彦さんの指導を受けた。全7回の講座で「たたらづくり」や「ひもづくり」などの技法を学び、作陶から素焼き、本焼きまでを体験した。

展示作品は花瓶、植木鉢、マグカップ、皿など63点。色や形に受講者の個性があふれる。展示は8月2日まで。 -

地区巡回健康教室始まる

箕輪町の「みのわ元気サイクル事業」の一環「地区巡回健康教室」が24日夜、箕輪北小学校区の沢、大出、八乙女地区をモデル地区に同校体育館で始まった。24人が参加し、メタボリックシンドロームの話を聞き、ウォーキングなど軽い運動で体を動かした。

同教室は、生活習慣病予防のための健康学習と、運動のきっかけ作りとしての手軽な運動で楽しく体を動かす。10月23日までの全6回。1回に健康学習と運動をセットで行う。モデル地区で効果やメニューなどを検討し、来年度につなげる。

健康学習は町の保健師や管理栄養士、運動は健康運動指導士、町体育指導員が担当する。

初回は健康学習でメタボリックシンドロームの診断基準や内蔵脂肪の種類などを学んだ。運動は家で各自が手軽に出来るようにウォーキング、ストレッチ、セルフマッサージに取り組み、正しい歩き方、足の指や足裏をもみほぐすなどのマッサージを覚えた。

今後、屋外でのウォーキング、天竜健康ウォークへの参加も計画している。 -

「命のうた・生きるうた」をライブで

創立30周年を迎えた宮田村のパブリックレコード(奥田憲一社長)は、多くの人に命の尊さを感じてほしいと制作に参加した音楽CD「命のうた・生きるうた」の完成記念コンサート(伊那毎日新聞社後援)を8月12日午後3時から宮田村民会館でする。

コンサートは、CDを企画した松本第一高校(松本市)音楽部OBを中心とした「Musik Schatz(ムズィーク・シャッツ)」が出演。CDにも参加したソプラノ歌手の渡辺しおりさんを特別ゲストに迎え、ミュージカルや朗読も交えた3部構成。

「命のうた・生きるうた」には、県立子ども病院(安曇野市)の院内学級の子どもたちの詩を楽曲にした8曲を含む全24曲を収録。04年度の伊那市春富中学校3年生が病逝した友人に捧げた言葉を曲にした「生きる」も1曲目に入っている。

パブリックレコードは30周年事業として先日、宮田中学校全校生徒にこのCDを寄贈。さらに広くCDの制作意図を伝えたいと、関係者の協力でコンサートにこぎつけた。

入場料は大人千円で同伴の小学生は無料。中学・高校生は500円。CDは1575円で販売している。

コンサートチケットやCDの申し込み、問い合わせはパブリックレコード(TEL85・2871、FAX85・4814)へ。

##写真

生と向き合う子どもたちの心の叫びをつむいだCD「命のうた・生きるうた」。反響も呼んでおり、コンサートでは収録曲を中心に届ける -

シルバー人材、役場きれいにボランティア作業

宮田村の駒ケ根伊南広域シルバー人材センター宮田地区は24日、多くの村民も利用する村役場周辺をきれいにしようと、ボランティア作業を行った。

長年続けている貢献事業の一環で、この日も地区登録者60人余りの8割近くにあたる45人が参加。草刈り、庭木のせん定、ゴミ拾いなどで半日にわたって汗を流した。

同センターは各家庭のあらゆる作業も受託。障子貼りから清掃、庭の手入れなどまで各種相談に応じている。問い合わせはセンター宮田地区85・5912。 -

障害者の悩み、疑問に連携して、相談員が村長に要望書

宮田村の身体障害者相談員は23日、依然として弱い立場にある障害者の自立と社会参加を促すためにも行政の協力が必要と、清水靖夫村長に相談活動の連携、支援を求め要望書を提出した。村長は「現状把握して推進する」と前向きな姿勢を示し、高齢者なども含めた各地区の支え合いも進めていると話した。

相談員の川手巖治郎さんと小原勇さんの2人が役場を訪れ、村長と面談。従来からの相談員制度は行政との連携が不十分な面もあったと指摘した。

そのうえで役場と相談員が意見交換するなど情報を共有化し、活動業務の支援協力体制を強化するよう要望。

相談員制度を幅広く知ってもらうために、村の広報紙を使って周知を徹底するようにも求めた。

県は2006年度末で相談員制度を廃止したが、かわって県、上伊那の両身体障害者福祉協会が制度を引き継ぎ、市町村ごとに相談員を設置している。

宮田村の相談員は今後、定期的な相談日を設けるほか、民生員とも連携を図って家庭訪問なども行いたい考え。村保健福祉係は「要望に挙がったものを含め連携を強めていきたい」と話している。

障害者の相談に関する問い合わせは、村保健福祉係85・4128。 -

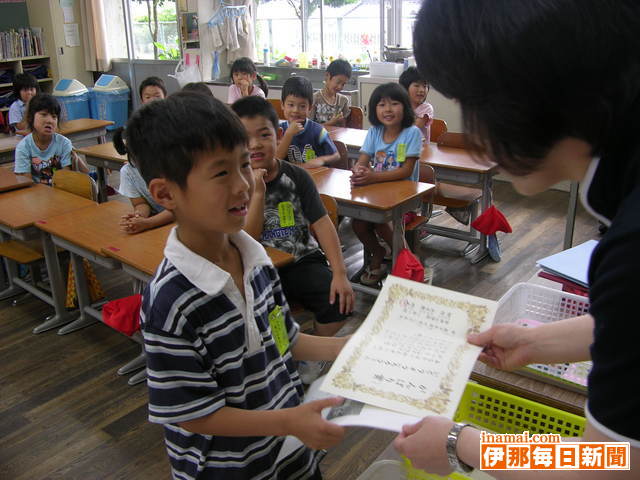

1年生は初めての通知表にドッキドキ

宮田村宮田小学校は25日、一学期を終業した。1年生にとっては初めてもらう通知表。ワクワクドキドキしながら、入学から75日間の新生活を振り返った。

1年1組では「友達ができた」「鉄棒ができるようになった」など、楽しかった、うれしかった、頑張った一学期の思い出を児童一人ひとり発表。

「お掃除よくできたね」「たくさん発言、素晴らしかった」と担任の大日野昭美教諭から声をかけてもらい、通知表とともに「がんばり賞」の賞状を全員が受け取った。

終業式では、2年生、4年生、6年生の代表児童が1学期の思い出や取り組んだことを発表。自立学級の児童は草笛の演奏、夏休みにコンクールを控える合唱クラブは心を込めて歌声を披露した。

清水閣成校長は「夏休みはいつもと違う自分を発見するチャンス。どんな花を咲かせてくれるか楽しみです」とあいさつした。 -

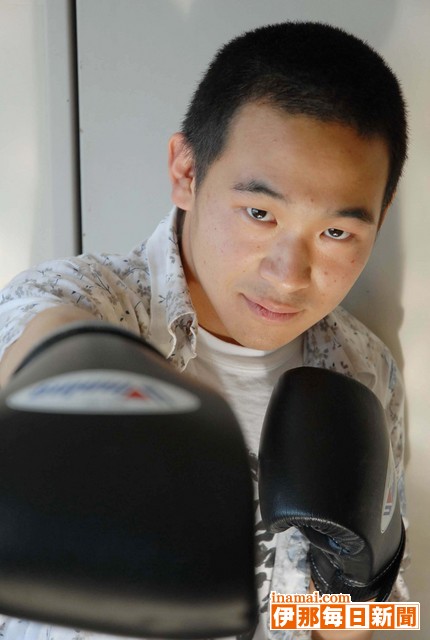

燃えろインターハイ(1)ボクシング・フライ級

07年度全国高校総体(インターハイ)が28日から8月20日までの24日間、佐賀県を中心舞台に繰り広げられる。上伊那勢は、6校から全29競技中6競技に代表選手が出場する。同紙では、高校生のスポーツの祭典に挑む地元アスリートらを随時紹介していく。

………………………………

ボクシングを始めたのは高校進学後竏秩B昨年の県大会は初戦敗退した。高校最後の年、この悔しさを胸に県大会で優勝、念願だったインターハイ出場を決めた。「パンチ力に自信があるのでガードの上から積極的に打ち込み、勝利したい」と闘争心を燃やす。

公式戦初出場の昨年はライトフライ級(45竏・8キロ)で臨むも、体に合わない減量に苦労し、試合でも緊張のため「何も出来ないまま終わった」。しかし、今大会は、階級を上げフライ級(48竏・1キロ)で挑戦し、初戦、決勝の全2試合はいずれも1ラウンドTKO。決勝に至っては開始16秒の圧勝だった。

中学時代の友人がボクシングを習っていたのが取り組むきっかけだった。「真剣に殴り合えるギリギリの緊張感がたまらない」と黒河内。身長160センチと、同階級では小柄だが週3、4回、飯田市のジムでトレーニングしてきた、フィニッシュブローの右ストレートで勝利を掴み取る。

高校2年からラグビー部に所属、現在は学校の生徒会長を務める。周囲からの人望は厚く、応援は心の支えになっている。「みんなの声援を力に代え、1戦1戦しっかりと勝ち上がり、上を目指したい」と強く意気込む。

伊那市美篶在住。 -

イーナちゃんマレットゴルフクラブの市町村大会

伊那市の有志でつくる「イーナちゃんマレットゴルフクラブ」は25日、イーナちゃん楯市町村大会を同市西箕輪のマレットパークはびろで開いた。近隣市町村から130人が参加し、36ホール、パー144のストロークプレーで優勝を決めた。本年で5回目。

結果は次の通り。

▽男性 (1)飯沢章男(伊那)114(2)中條清志(辰野)116(3)小林岩夫117(4)小沢恒二郎(以上伊那)117(5)唐沢治男(宮田)117(6)山崎広美120(7)北林秋雄(8)松川幸夫(9)橋爪次男(10)浅井和夫(以上伊那)

▽女性 (1)向山元子111(2)吉沢富佐子116(3)林清子116(4)佐々木琴代117(5)赤羽貴美子118(6)小平貞子(以上伊那)120

▽ホールインワン 森田利夫、清水利夫、根津昌行、橋本八重子、中條すみ子、根橋栄、佐々木琴代、小平貞子、白鳥栄子、唐沢シゲル

快音を響かせる参加者ら=マレットパークはびろ、伊那市 -

「夏の交通安全やまびこ運動」始まる

07年度「夏の交通安全やまびこ運動」が25日、県内で一斉に始まった。31日までの7日間、県や警察が協力し「信濃路はルールとマナーの走るみち」を運動スローガンに交通事故防止を呼びかける。

南箕輪村の中央道伊那IC出口では、交通安全指導所を開設した。伊那警察署、伊那交通安全協会など関係者約80人が啓発チラシなどを料金所を通過するドライバーに配布=写真。「お気をつけて」などと呼びかけ、無事故を祈った。

また、伊那安協女性部がつくった人形「伊那娘(いなっこ)」も配布。一つひとつ手作りの人形には、運動スローガンが記した紙の札も付いていて、関係者らは「啓発に役立てば」と配っていた。

伊那署によると、管内で今年に入って発生した人身事故件数(24日現在)は、303件(前年比31件増)、けが人は388人(同58人増)、死者は0人(同3人減)。県内の人身事故発生数が6658件で前年比539人減に対し、増加傾向となっている。

女性や高齢者が被害者となる事故、夜間や交差点内で発生する事故が増えているという。

啓発チラシなどを配布する参加者(中央道伊那IC、南箕輪村) -

山田敏郎教育長(57)飯島町田切

島町教育長に就任、3カ月を経て「長い間、学校現場を歩いて来たが、教育長を拝命してから、毎日が新鮮な驚き、戸惑いの中で、みなさんに支えられていることを実感している」。

1949年飯島町に生まれ。地元高校卒業後、千葉大学教育学部に進学「小、中学校ですばらしい先生に出会ったことが、教師になろうと思った原点。恩師が児童演劇に関わり、演劇文化を通じて、子どもたちの表現力を伸ばしていく姿が強く印象に残った」。

初任は岡谷市の小学校で1年生を3学期から担任した「学校の裏山に基地を作ったり、子どもたちと一緒に遊ぶなど、若さにまかせて、夢中で頑張った。その時の出会いから、子どもから教えられることを学んだ」。

駒ケ根市の東伊那小学校では5、6年を受け持った「土器づくりをし、野焼きもした。地域も親和的で学校を支えてくれる気風があった」。

伊那市西春近北小学校では「先生方が互いに切磋琢磨し、学び合い、教師として磨かれた」

坂城町の村上小学校と伊那市東春近小学校では教頭を務めた。「忙しかったが、いいリーダーにお仕えし、いい子どもたちで本当に良かった」と振り返る。

阿南町新野小学校では校長に「地域から要望があった高齢者とのふれあいの場を小会議室に設けた。きっと、有効に活用されていると思う」。

05年から2年間、生涯学習課長として伊那教育事務所に勤務。「学校教育以外でも色々と学び、視野が広がった。学びたいという人の思いは学校も生涯学習でも同じと感じた」。

4月に教育長に就任し「教育にはいろいろな人がそれぞれの思いで関わっているが、やはり家庭教育が基盤。公民館の各種セミナーなど家庭を支える体制が確立し、保護者も安心して子育てできるネットワークが出来ている。子育ては不安や迷いはつきもの。迷いがあってもいい、そこからスタートする」。

また、4月から子ども室を設置し、教育行政の1本化を図ったが「担当職員がフル稼働し、献身的に新しい組織を軌道に乗せるために頑張っている」と効果を期待する。

「飯島町の小・中学生はすなおで、表現力もある。保育園では園児らが伸び伸びと過ごし、保育士がそれを支えている。飯島の子どもたちの良さを認めて伸ばす、行政として支えていきたい」と話す。

母と妻の3人暮らし -

高遠町図書館の科学教室

夏休みを前に伊那市の高遠町図書館は22日、科学教室を高遠町文化センターで開いた。小学生とその保護者など15人が集まり、「風船ぐるま」と「スライム」に挑戦した=写真。

夏休みの一研究に役立ててもらおう竏窒ニ企画したもの。講師には、元小学校の理科教師で高遠町内に住む三浦祥三さんを迎えた。

参加者はまず、膨らませた風船の空気を押し出す力を利用して走る風船ぐるまに挑戦。固紙などを切り抜いて車の車輪や胴体部分を作り、ストローやつまようじなどを使って車が走るための仕掛けを仕込んだ。そのほかにも、洗濯のりなどでつくるスライムにも挑戦し、楽しみながら科学に対する理解を深めていた。 -

ガールスカウトのデイキャンプ

ガールスカウト長野第26団(木部則子団委員長)は22日、「デイキャンプ」を伊那市の伊那公園で開いた。保育園年長から中学生まで約30人のスカウトや保護者が集まり、テント張りに挑戦した=写真。

小学4年生以上のスカウトが集うキャンプが8月にあるため、このキャンプに参加するジュニア部門のスカウトが、テントの建て方を練習するために企画したもの。

最初に保護者とすでにテントを建てた経験のあるシニア部門(中学生)のスカウトらが見本として1棟のテントを設置。そのお手本を参考として、ジュニア部門のスカウトたちもテント張りに挑戦。くいを打ち込んだり金具を組み合わせたりと慣れない作業に戸惑う場面も見られたが、協力し合いながら作業に励んでいた。

1912/(金)