-

県経協がセミナー

県経営者協会が主催する企業の国際競争力を高めるシリーズセミナー「現代の企業リスクと事業継続経営」が3日、箕輪町の伊那プリンスホテルであった。上・下伊那を中心に、経協メンバー100人余が出席した。

セミナーは、緊急事態対応や災害復旧対応など緊急事態対応・事業継続計画の国際標準化に向け、ISO(国際標準化機構)で協議されていることから、先進的な防災対策に取り組む企業の実例を学び、県内企業の国際競争力を高めようと開いたもの。

セミナーは4部構成で、防災対策の取り組みや県の国民保護計画などを聞いた。

宮城沖電気社長の吉岡献太郎氏は「企業における災害予防竏昼{城沖電気の地震対策」と題し、半導体工場の地震被害、具体的な対策、緊急地震速報の利活用など現場写真を写しながら説明した。

同社は03年、震度5強の地震を受け、20日間の操業停止を余儀なくされた。「宮城県沖地震は30年以内に発生する確立が99%」とされ、半導体製造事業を継続する対策を構築。震度6までの地震に対し、24時間以内に最低1つの生産ラインを確保することを目標に掲げている。

どういう設備が地震に弱いかを把握する必要性を挙げ、耐震固定するなど設備や建屋の耐震性の向上、IC(集積回路)タグによる人数確認など従業員の安全対策など取り組みを話した。

塚越寛副会長は、東海地震の確率が高いとして「何かあったらではなく、事前の策として実行に移せるようにお願いしたい」と述べた。 -

あばれみこしに魂込めて

町三区の加藤建築、棟梁の技術受け継ぎ2人の職人が製作

伝統の祇園祭に向け作業順調

350年の歴史を誇る宮田村津島神社祇園祭を21日に控え、主役となる「あばれみこし」の製作が進んでいる。氏子3地区の大工が毎年回り番で担当するのがしきたりで、今年は町三区の加藤建築が当番。棟りょうの加藤政義さん(70)から伝統を受け継ぎ、林繁さん(53)太田善太郎さん(56)の2人が主に手がける。みこしづくりの後継者不足に悩みながらも「伝統を絶やしたくない」と魂を込める。

祭りの最後に境内石段から男衆に投げ落とされ、粉々になるまで破壊される「あばれみこし」。それを変わらぬ姿でよみがえらせてきたのが宮田村の大工の伝統の技だ。

林さん、太田さんは大工歴30年のベテランだが、みこしづくりに携わるのは林さんが3回目、太田さんは2回目。加藤さんをはじめ先輩から受け継いだ技術は頭や体に染み込む。壊れる運命にあるみこしだが、妥協は決して許さない。

「ずっと作りたいと思っていたが、先輩がいたんで。やっと夢がかなうようになった」と2人は口をそろえる。

一方で、みこしをつくる大工の中で最年少は林さんという現実問題もある。「俺たちだっていつまで作れるか分からない。そのうちに後継者が出てくるんじゃないかって期待もあるんだけど」。

伝統を守る職人の姿。細かい作業に神経を使いながら「壊すんだけど、このみこしを後世につないでいきたいんだ」と話す。 -

南信中学校総体各競技結果(2)

◆南信中学校総体各競技結果=上伊那関係分。

【サッカー】(6月23、30日・茅野市陸上競技場など)

(2)箕輪

※上位3校は県大会(14竏・5日・松本アルウィンなど)に出場

【軟式野球】(6月23、30日・伊那市営野球場など)

(1)春富

※上位3校は県大会(14竏・5日・下諏訪スタジアムなど)に出場

【ソフトテニス】(6月30日竏・月1日・飯田市押洞テニスコート)

◇男子▽個人 (1)城鳥・井上(伊那東部)(2)石川・伊藤(春富)(3)唐沢・伊東(赤穂)(4)瀧島・中條(辰野)(5)橋爪・伊藤(長谷)加藤・渡邉(赤穂)(9)登内・小島(伊那東部)下嶋・保科(春富)吉川・山岸(赤穂)

◇女子▽団体 (2)長谷(3)飯島(4)南箕輪▽個人 (3)倉田・永井(南箕輪)(4)渡辺・唐沢(南箕輪)(5)中山・中山(長谷)(9)小林・三石(飯島)湯沢・廣田(赤穂)小林・松本(飯島)

※男女各団体上位4校と個人上位16ペアは県大会(14竏・5日・長野市南長野運動公園)に出場

【卓球】(6月30日・県伊那勤労者福祉センター体育館)

◇男子▽個人 (1)山岡孝太(南箕輪)(2)沖村貴弘(伊那東部)(3)諏訪宝(辰野)(9)下平晋也(南箕輪)▽団体 (1)伊那東部(2)南箕輪

◇女子▽団体 (4)伊那東部

※男女各個人上位12人と団体上位4校は県大会(14竏・5日・松本市総合体育館など)に出場

【水泳】(1日・岡谷市市民屋外プール)

◇男子▽50メートル自由形 (3)小松原祐(赤穂)26秒98(4)永井涼介(春富)27秒22▽100メートル自由形 (2)小松原祐(赤穂)57秒73(3)伊沢賢司(伊那東部)1分00秒18(4)永井涼介(春富)1分01秒37▽200メートル自由形 (1)湯沢隼人(駒ヶ根東)2分09秒18(2)伊沢賢司(伊那東部)2分15秒69(5)中村直樹(辰野)2分27秒51(6)荒木駿輔(赤穂)2分29秒24▽400メートル自由形 (2)湯沢隼人(駒ヶ根東)4分38秒19(5)荒木駿輔(赤穂)5分17秒86(6)福沢涼甫(春富)5分19秒75▽1500メートル自由形 (2)福沢涼甫(春富)21分02秒50▽100メートル平泳ぎ (2)後沢秀至(伊那東部)1分14秒35(3)中林和希(箕輪)1分15秒00▽200メートル平泳ぎ (1)後沢秀至(伊那東部)2分43秒60(3)中林和希(箕輪)2分44秒65(4)麻野雅史(赤穂)2分49秒42▽100メートル背泳ぎ (3)山重拓太郎(赤穂)1分11秒24▽200メートル背泳ぎ (3)山重拓太郎(赤穂)2分36秒29(6)小林侑樹(伊那東部)2分43秒42▽100メートルバタフライ (1)岡本聖世(春富)1分09秒52(5)岩附龍一(辰野)1分21秒82▽200メートルバタフライ (3)岡本聖世(春富)2分43秒69(4)岩附龍一(辰野)2分59秒31▽400メートル個人メドレー (4)林光平(赤穂)7分06秒09▽400メートルリレー (2)赤穂(小松原祐、麻野雅史、山重拓太郎、荒木駿輔)4分10秒57(3)伊那東部(後沢秀至、北沢和宙、小林侑樹、伊沢賢司)4分26秒74(6)箕輪(釜屋秀雄、大槻真、小島圭、中林和希)4分37秒47▽総合順位 (2)赤穂57点(4)伊那東部46点(6)春富34点

◇女子▽200メートル自由形 (1)馬場真衣子(赤穂)2分19秒16(3)小沢聖香(辰野)2分40秒90(4)菅沼梢(赤穂)大前奈央(赤穂)2分41秒84▽400メートル自由形 (1)馬場真衣子(赤穂)4分54秒14▽800メートル自由形 (4)春日みわ(春富)11分02秒85▽100メートル平泳ぎ (3)宮島尚子(伊那)1分25秒86(4)片桐あゆみ(赤穂)1分27秒56(6)小原瑞季(赤穂)1分27秒68▽200メートル平泳ぎ (4)片桐あゆみ(赤穂)3分05秒26(5)宮下優華(南箕輪)3分06秒09(6)小原瑞季(赤穂)3分06秒40▽100メートル背泳ぎ (2)増沢ひとみ(赤穂)1分12秒62(5)大前侑未(赤穂)1分22秒28▽200メートル背泳ぎ (2)増沢ひとみ(赤穂)2分34秒70(6)永井由夏(春富)2分54秒29▽100メートルバタフライ (2)植田愛美(伊那東部)1分13秒95(6)湯沢侑奈(宮田)1分17秒58▽200メートルバタフライ (4)植田愛美(伊那東部)2分58秒26▽200メートル個人メドレー (2)湯沢侑奈(宮田)2分49秒87(3)桑原里佳(赤穂)3分01秒10(5)大前奈央(赤穂)3分10秒44(6)松沢栞菜(赤穂)3分16秒25▽400メートルリレー (2)赤穂(馬場真衣子、片桐あゆみ、小原瑞季、増沢ひとみ)4分27秒39▽400メートルメドレーリレー (2)赤穂(増沢ひとみ、小原瑞季、馬場真衣子、片桐あゆみ)(4)宮田(小田切美樹、池上史織、湯沢侑奈、伊東実穂)5分57秒52

▽総合順位 (2)赤穂102点

※男女各種目上位3人、又は標準記録を突破した選手は県大会に出場 -

【高校野球紹介】(1)赤穂

第89回全国高校野球選手権長野大会が14日に開幕する。夏の甲子園出場を賭け、熱戦の舞台に出場する上伊那8校を順次紹介していく。

前回大会を経験する3年生6人が中心となってチームを構成する。「技術はあるが精神面が課題」と真野監督。小池主将を柱に練習を積み重ね、最近の練習試合では、サヨナラ勝ちするゲームも増え、粘り強さが出てきたと期待する。

内外角に投げ分ける力を持つ右上手の2年・地元、同じく組み立てて勝負する左上手の3年・木下がダブルエースを務める。これまでの大会でも2投手をローテーション起用。試合状況に応じ、右上手の赤羽、右下手の小林の2年生が継投する。

守備は、コンバートした昨年の経験者6人をセンターラインに付かせて挑む。「守りのチームなので打たせて取りたい。練習で培った守備に取り組むスピードと正確さを生かしてほしい」(真野監督)。

打撃は、長打力のある主砲木下を中心に組み立てる。技量や勝負強さを持つチームの「頼れる4番」。打線を元気付ける意味でも、ムードメーカーの先頭打者・唐木のバント技術、俊足にも監督は期待する。

赤穂は初戦、須坂東と対戦(15日午後2時、松本市野球場)。この試合を勝ち上がればシード校の創造学園大附と2回戦(17日午後2時、松本市野球場)を戦う予定だ。

小池剛士主将

どっしりとした雰囲気でスピードと正確さのある自分たちの野球をみせたい。夏に向け、みんなの気合も十分 -

人権養護委員に橋倉さん、前任者の矢亀さんに法務大臣感謝状

宮田村の人権養護委員に新たに中越区の橋倉貞人さん(62)が選任され2日、法務大臣からの委嘱状伝達式が村役場であった。前任者の矢亀誠一さん(76)=町2区=には法務大臣感謝状を伝達。2人は固く握手し「住民の身近な問題に今後も寄り添っていきたい」と決意を新たにした。

橋倉さんは元信州大学職員で農業。「いじめやお年寄りの問題など、人権に関わる諸課題は山積していると思う。仕事の重みも感じるが、良き相談相手になれれば」と抱負を話した。

4期12年の長きに渡り委員を務め、最後の4年間は伊那人権養護委員協議会長だった矢亀さん。

現在も地域のボランティア活動に熱心だが「就任当初の頃とは問題も変わり、精神的に弱っている人の相談が増えてきている。今後もみんなが生き生きと暮らせるよう協力できたら」と話した。

清水靖夫村長、伊那人権養護委員協議会の北條常信会長は「心が問われる時代。皆さんの活動が必要とされており、頑張ってほしい」と激励した。

宮田村の人権養護委員は2人で、辰野恒雄さん(69)=大原区=は再任。橋倉さんとの2人3脚で相談業務にあたる。 -

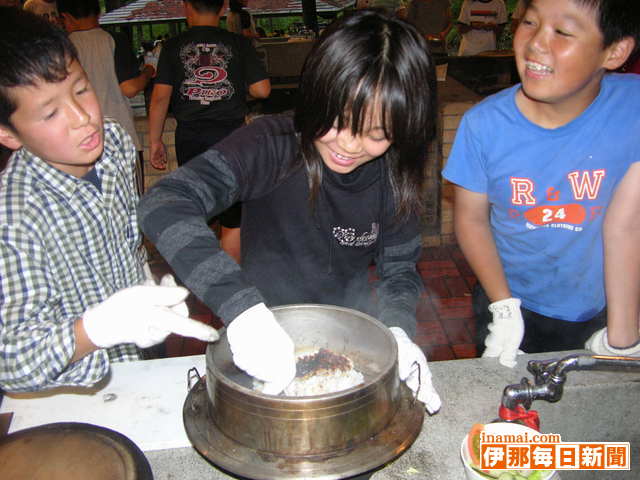

宮田小6年キャンプで絆深め

宮田村の宮田小学校6年生は2、3日、伊那市高遠の国立信州高遠青少年自然の家で1泊2日のキャンプを満喫した。

同小のキャンプといえば、一時の中断時期を除いて村内の宮田高原が・ス定番・ス。しかし、昨夏の豪雨の影響で同高原は今年も閉鎖に追い込まれたため、場所を変更しての実施となった。

初日の午前中は雨に見舞われ計画した登山は中止となったが、午後は天候も回復。夕方にはキャンプファイアーも楽しんだ。

野外炊飯ではカレーやサラダの調理に挑戦。苦労して火を起こし、ご飯を釜で炊いた。

少し焦がしてしまった班もあったが、忘れられぬ思い出の味に。寝食をともにし、さらに絆を深めた児童の歓声が森に響き渡った。 -

一流の音楽届けて5周年、アンサンブル信州in宮田7日に定期演奏会

未来を担う子どもたちに一流の音楽を聴かせようと、宮田村の住民有志が育み、国内外の有望な若手演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」が5周年を迎える。記念の定期演奏会は7日に駒ケ根市文化会館で開き、今年も村内をはじめ上伊那の子どもたち1000人を無料招待。小さな村に花開いた・ス楽団・スが節目を迎え、関係者は一層期待を寄せている。

「アンサンブル信州in宮田を育てる会」は、村内をはじめとした多くの会員で構成。楽団の設立に尽力し、定期演奏会など各種公演をボランティアで企画、協力している。

宮田小学校の元校長で育てる会顧問の中村榮三さんは「5年間で楽団の質もレベルアップし、子どもたちの鑑賞能力も高まった。小さくとも確実に幸せを感じられる取り組みになってきた」と話す。

今年は演奏会前日の6日に、2年ぶりとなる楽団員と宮田小、中学校の交流会も企画。吹奏楽クラブとの競演も初めて盛り込む予定で、音楽をさらに身近にする試みが進む。

演奏会当日は午後2時から、生徒、児童を招待する子どもたちのためのコンサートを開く。

午後6時開演の部は一般が対象。レスピーギ、ハイドン、ドボルザークと国際色豊かな3人の名曲を24人の団員の一糸乱れぬ演奏で届ける。

全席自由で前売り3千円、当日3500円で、宮田村民会館ほか村内3カ所、駒ケ根市文化会館、県伊那文化会館、飯島町文化館、ホテル陣屋で発売中。

問い合わせは事務局の加藤テレビ85・4220まで。 -

第57回社会を明るくする運動・青少年健全育成推進研修会

中川村の中川文化センターで30日、約180人が参加し「第57回社会を明るくする運動・青少年健全育成推進研修会」が「防ごう犯罪と非行 助けよう 伸びよう 伸ばそう 青少年」をテーマに開かれた。保護司会や青少年健全育成協議会などでつくる実行委員会主催。

開会行事に続き、「地域子ども教室夢の力プロジェクト」を主宰する鈴木道郎さん(中川村桑原)が、青少年健全育成の取り組みを発表した。

この中で、鈴木さんは「04年チャリンコゴーゴー探検隊を発足させ、子ども約10人が参加し、1年間で村道230キロを走破した。翌年は陣馬形山頂までサイクリングしたり、駒ケ根スキー場まで往復45キロをサイクリングし、スキーも楽しんだ」と発表し「この活動を通じて、体力、技術、精神力が身についた。思いやりの気持ちも育った」と効果に触れた。

また、松川町教育委員会の鋤柄郁夫教育長が「子どもたちの心の叫び縲恆蜷リにしたい五つのこと縲怐vと題して講演した。

このほか、中川中学吹奏楽部が「ブルースカイ」「アラジン」「春の歌縲恤翌フ丘の物語」などを演奏し、研修会を盛り上げた。 -

懐かしいテケテケサウンドに300人余が酔う

駒ケ根市のアマチュアバンド「駒ケ根ベンチャーズ」は1日夜、アイパルいなんで第5回コンサートを開いた。「ベンチャーズ」のヒットナンバーを中心に約30曲を演奏。集まった300人余の聴衆に「テケテケサウンド」をたっぷり聴かせた。

加山雄三の「夜空の星」「君といつまでも」でスタート。「二人の銀座」「北国の青い空」など懐かしい曲が続き、「ダンヤモンドヘッド」「パイプライン」とベンチャーズナンバーで一気に盛り上げた。

聴衆は手拍子を取ったり、体を揺らしてリズムに乗りながら、迫力あるバンドを楽しんだ。

また会場の隅では生ビールの販売もあり、ジョッキ片手に演奏を楽しむ人もいた。

同バンドは02年厄年を機に高校の同級生らが結成。伊南各地からイベントなどに呼ばれ、出演している。 -

宮田中PTA親子作業

宮田村の宮田中学校PTA(赤羽和夫会長)は30日、愛着ある学校をきれいにしようと親子作業を行った。

3年の保護者と生徒が参加。校庭の草刈り、庭木のせん定、側溝の泥水除去、砂利敷きなど、学校のために心をひとつに汗を流した。

終了後は1年と2年の保護者、生徒も参加して懇親運動。種目の綱引きで相互の絆を深めた。 -

伊那市、箕輪町消防団ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会

伊那市、箕輪町の消防団07年度ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会が1日、伊那市役所と箕輪町役場の駐車場でそれぞれあった。団員は1カ月半にわたる訓練の成果を発揮して大会に臨んだ。

ポンプ操法は自動車ポンプの部と小型ポンプの部で、消火の基本動作の正確性や敏しょう性、標的(火点)を倒すまでの時間などを競った。ラッパ吹奏は、吹奏と規律の総合で競い合った。

伊那市は昨年の第1回大会より出場チームが増え、自動車ポンプは2増の10チーム、小型ポンプは7増の27チーム、ラッパは1増の5チームが出場。自動車ポンプは伊那分団第2部、小型ポンプは手良分団第2部、ラッパ吹奏はEチームが優勝した。

箕輪町は各部に全6分団が1チームずつ出場。自動車ポンプは第5分団、小型ポンプは第4分団、ラッパ吹奏は第6分団が優勝した。

自動車ポンプと小型ポンプの各1位、ラッパ吹奏は選抜で、7月15日の上伊那郡大会(伊那市役所駐車場)に出場する。

結果は次の通り。

【伊那市消防団】

▼自動車ポンプの部=(1)伊那分団第2部(2)竜分団第2部(3)伊那分団第1部(4)三義分団第1部(5)河南分団第3部(6)長谷分団第1部▼小型ポンプの部=(1)手良分団第2部(2)手良分団第1部(3)美篶分団2部下大島A班(4)美篶分団2部下大島B班(5)高遠分団第1部(6)伊那分団第3部▼ラッパ吹奏=(1)Eチーム(2)Dチーム(3)Aチーム(4)Cチーム(5)Bチーム

【箕輪町消防団】

▼自動車ポンプの部=(1)第5分団(2)第6分団(3)第4分団(4)第1分団(5)第3分団(6)第2分団▼小型ポンプの部=(1)第4分団(2)第1分団(3)第6分団(4)第5分団(5)第2分団(6)第3分団▼ラッパ吹奏=(1)第6分団(2)第4分団(3)第2分団(4)第1分団(5)第3分団(6)第5分団 -

天竜川北島地区豪雨災害を伝える会

災害伝承の石碑除幕式

06年7月に箕輪町内で発生した豪雨災害を後世に伝えるため、「天竜川北島地区豪雨災害を伝える会」(会長・平沢豊満箕輪町長)は1日、北島地籍の広場に建立した石碑の除幕式を開いた。

広場は、天竜川右岸の深沢川との合流点下流。広さ約640平方メートル。石碑は広場南端に建立した。表面に「北島災害伝承之碑」の文字、裏面に災害と復旧の状況などの文章を刻んだ。高さ270センチ、幅570センチ。碑文の大きさは120センチ×90センチ。表面の文字は町長が書いた。

会長、松島区長、伊那建設事務所長、天竜川上流河川事務所長、天竜せせらぎロードプロジェクト会長、伊那青年会議所理事長、来賓による除幕の後、碑文を朗読した。

平沢会長は、「将来にわたって災害を正しく伝え、恐れるのではなく防災を中心に天竜川を愛し、親しんで、自然と共生していきたい」とあいさつした。

広場は今後、桜の植樹やあずま屋、ベンチの設置など整備を検討していく。 -

アユ友釣り解禁

天竜川漁業協同組合管内の天竜川水系のアユの友釣りが1日、解禁になった。地元をはじめ関東・中部地域から集まった釣り人が、今季のアユ釣りを楽しんだ。

この日解禁になったのは、天竜川の辰野町から中川村までの間と、高遠ダムより上流の三峰川水系を除く支流。三峰川には250人以上が入り、本流を合わせ全体では400人を超える人が入った。

天竜川箕輪橋付近では4、5人が竿(さお)を出して当たりを待った。箕輪町内の男性は、「山で雨が降って水が多いし、石に水あかがついていない。もう少し水温が上がらないと駄目かな」と話していた。

漁業によると、釣果は三峰川では5、6匹という人から30匹位まで。最も多かったのは群馬県から来た男性で51匹だったという。「アユ釣りは梅雨明けから。型は小さめだが順調な出足」と話している。

高遠ダム上流の三峰川水系は8日午前6時に解禁となる。 -

伊那青年会議所40周年記念事業

経営フォーラム伊那青年会議所は30日、創立40周年記念事業の一環で経営フォーラムを伊那市の県伊那文化会館で開いた。全国各地から450人が集まり、基調講演とパネルディスカッションで経営者の生の声を聞き、経営者に必要とされる資質や手法などを学んだ。

同フォーラムは05年からの継続事業。今回は、手作り結婚式を手がけるクロフネカンパニー代表の中村文昭さん、北九州の美容室バグジー代表の久保華図八さんがそれぞれ基調講演した。

パネルディスカッションは、人と経営研究所の大久保寛司所長をコーディネーターに、伊那食品工業会長の塚越寛さん、茨城県経営品質協議会代表理事の鬼沢慎人さん、講演した中村さんと久保さんが、「地域住民の意識がつくるいい会社と豊かなまち」テーマに意見を交わした。

「経営者の資質で一番大切なものは」との質問に、中村さんは「社長が大好きと言われる社長になろうと思っている」、久保さんは「人間的魅力と判断力」、塚越さんは「目的と手段を履き違えない哲学的な整理ができること」と答えた。 -

箕輪町がシンクライアントシステム導入

箕輪町は、情報系庁内LANの更新に合わせ、シンクライアントシステムを導入した。役場庁舎など主要行政施設で従来のパソコン200台をシンクライアント端末機に切り替え2日、運用を開始した。導入によりデータファイルの安全な管理・保管、セキュリティ向上、TCOの削減効果などを期待する。

庁内LAN環境は00年度から整備し、パソコン250台を導入。年数経過で稼動状況の悪化、故障、セキュリティ面の問題などから更新した。シンクライアントシステム導入は県内では昨年12月の辰野町に次いで2件目。

導入施設は役場庁舎、情報通信センター、文化センター、消防署、博物館、図書館、保健センターの7カ所。導入機器は端末機200台、ファイルサーバ1台、サーバ8台、スマートカード(ICカード)250枚など。5年間の賃貸借価格総額は6305万6700円。パソコンは、デジタルカメラ画像やCD-Rなどのデータ取り込みのため各課、施設に数台ずつ残している。

シンクライアントシステムでは、ファイルサーバでの一元管理・保管によりデータファイルの安全な管理・保管ができる、端末機に記憶媒体の接続ができず大量のデータを外部に持ち出せないため紛失や盗難による個人情報漏洩を防ぐなどセキュリティが高まる。全庁・課・係などでファイル管理することによる係員の共通認識や生産性の向上、故障対応や設定変更などの職員の負担軽減なども期待する。

サーバは総務課広報係のみで管理。シンクライアントシステム接続にはスマートカードとパスワードが必要で、スマートカードは職員証としても利用し個人管理する。

TCOの削減効果は、初期導入費用、故障時対応、人件費相当額など5年間の総額で現行のパソコンより1947万5千円の削減を見込む。 -

県中学校総体陸上競技大会

◆県中学校総体陸上競技大会(1日・松本平広域公園陸上競技場)=決勝記録・上伊那関係分

【男子】

▽1年100メートル (5)唐沢玄(南箕輪)12秒71▽3年100メートル (1)加藤一樹(赤穂)11秒26(6)原翔太(伊那)11秒64▽200メートル (4)松尾駿輝(赤穂3)23秒87(7)田畑勇貴(伊那3)24秒59(8)白鳥克弥(西箕輪3)24秒85▽400メートル (3)大野裕紀(赤穂3)53秒42▽1年1500メートル (5)久保田隼(飯島)4分40秒58▽2・3年1500メートル (2)小林純平(駒ヶ根東3)4分14秒10▽3000メートル (1)福沢潤一(駒ヶ根東3)9分02秒94(4)白鳥敦(箕輪3)9分25秒40▽110メートル障害 (1)森雅貴(赤穂3)15秒03▽400メートルリレー (1)赤穂(松尾駿輝、加藤一樹、大野裕紀、森雅貴)44秒10=県中学新・大会新▽走り高跳び (3)瀧沢俊輝(中川3)1メートル65▽棒高跳び (2)春日太陽(春富3)3メートル60▽4種競技 (6)宮坂佳裕(辰野3)1929得点(7)村沢和樹(宮田3)1860得点

【女子】

▽1年100メートル (7)加藤未理百(箕輪)13秒91▽2年100メートル (2)征矢萌唯(箕輪)12秒85(7)中村夕貴(赤穂)13秒41▽800メートル (6)北原成美(駒ヶ根東2)2分26秒91(7)湯沢ほのか(駒ヶ根東1)2分28秒45▽1500メートル (3)篠田美樹(駒ヶ根東3)4分48秒11(4)福沢志穂(駒ヶ根東2)4分48秒72(7)森田遥(赤穂2)4分55秒87▽1・2年400メートルリレー (3)箕輪(日野奈都子、加藤未理百、飯沢美咲、征矢萌唯)54秒25▽走り高跳び (1)有賀楓子(春富2)1メートル54▽棒高跳び(オープン) (7)田畑みなと(春富2)、伊沢楓(春富2)2メートル10▽1年走り幅跳び (1)青木亜里沙(辰野)4メートル43▽2・3走り幅跳び (2)桐山明日香(宮田3)5メートル31(5)小池麻美(駒ヶ根東3)4メートル73▽砲丸投げ (5)村田彩香(南箕輪3)10メートル66(8)宮下花歩(中川3)9メートル84▽4種競技 (1)中谷一恵(辰野3)2203得点(5)伊藤美智花(伊那3)1953得点

※男女各種目で全国大会参加標準記録を突破した選手、400メートルリレーで優勝した学校は全国大会(8月20竏・3日・宮城県・宮城スタジアム)に出場

※1・2年400メートルリレー、1年走り幅跳びを除く男女各種目の上位4位は北信越大会(8月7日・松本平広域公園陸上競技場)に出場 -

重度身体障害者のためのケア付き共同住宅の設置を目指す会が伊那市に要望書を提出

重度身体障害者のための「ケア付き共同住宅」の設置を目指す会(唐沢浩会長)が2日、伊那市役所を訪れ、旧中央病院跡地に同住宅の設置を求める要望書を提出した。身体障害者を対象とする共同住宅は国の助成がなく、重度の身体障害者の自立を目的とする共同住宅は県内でも例がないという。

身体障害の場合、軽度なら一人で生活できる人も多いことから、自立支援という意味での共同住宅があえて設置されてこなかった。しかし重度の身体障害は、人の手を借りなければ生活できないため、施設入所か在宅ケアが一般的。できる範囲で仕事をしながら地域で自立した生活をしたいと望む人は、家族のケアを受けながら自宅で暮らしてきた。しかし、両親の高齢化とともにこうした生活は難しくなり、家族のケアが受けられなくなった場合には施設入所を選択せざるをえないのが現状。こうした背景から、家族のケアが受けられなくなってからも自立した生活を地域でおくることを望む重度身体障害者などが、ケア付き共同住宅の設置を求める会を5月に発足。車いすでも動きやすい中病跡地に設置を目指すこととなった。

要望に対し小坂市長は「具体的な計画となれば支援したい」としたが、中病跡地への誘致については慎重な姿勢を見せた。

会の原裕子さんは「極力助成を受けられる形を研究し、プライバシーを守れることを前提として、民間運営を目指したい」と話していた。

12日には午後6時からいなっせで発足記念講演会がある。 -

県中学総体陸上競技

赤穂の男子短距離勢が全国へ

県中学総体陸上競技は1日、松本市の松本平広域公園陸上競技場で行い、県内ブロック大会で上位入賞した中学生男女約千人(143校)がトラック、フィールド合わせて33種目に熱戦を繰り広げた。

全日本中学校総合体育大会への出場条件となる標準記録突破を今大会で達成した選手は男女各3人。男子は、3千メートルの福沢潤一(駒ケ根東3年、9分2秒94)、110メートル障害の森雅貴(赤穂3年、15秒03)、100メートルの加藤一樹(赤穂3年、11秒26)で、上伊那勢が占めた。一方、女子は標準記録を突破した選手が上伊那勢からは現れなかった。走り高跳びで有賀楓子(春富2年)が1メートル54を跳び、標準の1メートル57に挑戦したが、クリア出来なかった。走り幅跳びの桐山明日香(宮田3年)は標準記録を超える5メートル31を出したが、惜しくも追い風参考記録になってしまった。

男子400メートルリレーの赤穂(松尾駿輝、加藤一樹、大野裕紀、森雅貴)は44秒10の県中学新、大会新で堂々の1位になり、全国への出場資格(各都道府県1チーム)を得た。

福沢潤一選手の話

標準記録より大会新をねらっていた。最近、抑えて崩れるレースが多かったが、今日は自分らしいレースができて気持ち良かった。でも、ラスト800メートルのキレが足りなかったので70点の出来。全日本中学総体ではラストの切り替えを意識して8分40秒前半かそれを切るくらいの記録を狙いたい。

森雅貴選手の話

南信大会の後、ハードルを早く飛び越せるようにひじをより高く上げる練習をしてきて、その効果が出た。2週間前に肉離れを起こし、練習不足で不安だったが、去年の大会で力が発揮できず悔しい想いをしたことをばねに練習してきたかいがあった。全国大会では、表彰台に立てるタイム14秒03をねらう。

加藤一樹選手の話

今日の記録が自己ベスト。今年は・ス腰が落ちる・ス状態が修正できず悩んだが、ゆっくりでもいいんで去年の走りを思い出そうと努力した。今日はアップの時に、故障している足に痛みを感じたが、決勝では集中力があり、いい感じで走れた。全国大会出場は1年の時からの夢。力強い、大きな走りで県中学記録の10秒85を超えたい。 -

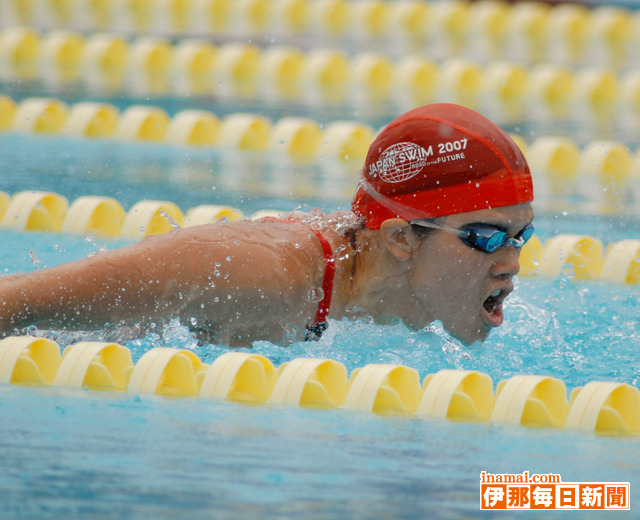

県高校総体水泳 小松原バタフライ2冠

県高校総体水泳競技大会は6月30、1日、飯田市のアクアパークIIDAであり、女子バタフライ100メートルで小松原(赤穂2)=写真=が1分04秒40の好記録で優勝、同200メートルと合わせて2冠に輝いた。また、小松原は女子400メートルリレーの第1泳者で、59秒94の100メートル自由形の大会記録を樹立した。

北信越大会の出場を懸け、男女計31種目で競った。上伊那勢は、男女16種目で12人、1校が8位入賞を果し、北信越大会の出場を決めた。

○…女子バタフライ100メートル決勝で小松原は、ゴール後、電光計時の記録を確認し、悔しさを顔に出した。大会記録を狙ったレースだったがわずか0・11秒届かず。「体力が続かなかった」と不満げな表情に、2冠獲得の達成感はなかった。

力強く飛び出し、レース序盤から後続を引き離して圧勝。しかし、50メートルの折り返しタイム30秒12について「この時点で遅れてしまった」と小松原。「29秒台で入るつもりだったが今は(練習が)追い込みの時期で体調管理ができなかった」と反省する。

それでも、南信大会で自信が樹立した1分05秒08の大会新記録を0・68秒縮める記録で優勝した。「県には強い選手がいるので気持ちを強く持てた」と、2年連続インターハイ出場に向け気合が入る。「改善してきたフォームもよくなってきた」と、まずは、北信越大会での2冠達成に自信をのぞかせる。 -

参院選公示迫る

県区立候補予定者が公開討論

参院選の公示(12日)を控え、県区(改選定数2)の立候補予定者4氏による公開討論会が1日、諏訪市の市文化センターで開かれた。日本青年会議所北陸信越地区長野ブロック協議会の主催。4氏は格差、年金、教育、環境など国政の課題について党や本人の考えを述べ、会場の同意を求めた。

公開討論出席者は、自民現職の吉田博美氏(58)、民主現職の羽田雄一郎氏(39)、共産新人の中野早苗氏(59)、社民新人の中川博司氏(49)。主催者が用意したテーマごとに一人3分以内で発言した。

地方分権については、吉田氏が「地方分権は着実に進んでいる。権限・財源委譲など3年後には良いかたちになる」と述べたが、中野氏は「三位一体は地方自治体をつぶしていく。頑張っている自治体には見合った交付税増額を」、中川氏も「三位一体は国の財政赤字を地方に押し付けている」「平成の大合併は検証が必要」と、それぞれ非難。羽田氏は「平成の合併は地域間格差と隣の地域との軋轢(あつれき)を生んだ」「ふるさと納税は都市と地方のけんかをあおるだけで、認められない」とした。

今回の参院選で最大の争点となりそうな年金問題についても各党の思惑が交錯。安心な年金制度への理解を求める吉田氏に対し、他の3氏は不信感をあらわにし、それぞれ所属する党の対案などを示した。 -

駒ケ根高原温泉 源泉4号井配湯開始

駒ケ根市と宮田村の旅館など14施設に温泉を供給する駒ケ根高原温泉開発(社長・中原正純駒ケ根市長)は昨年度掘削に成功した温泉4号井からの配湯を1日から始めた。3日には、配湯開始を祝うセレモニーを古城公園近くの現地で開く。

1月に伊那保健所が同源泉を測定したところ、地上での温度32度、湧出量毎分83・2リットル、pH(水素イオン濃度)9・4縲・・5のアルカリ性、泉質は1縲・号源泉と同じ単純泉であることなどを確認している。その後、パイプに保温管を設置したことから湯温は数度の上昇が見込まれている。

4号源泉は調査と工事を請け負う地熱(東京都、浜田眞之社長)が06年4月縲・月にかけて電磁波を利用した地下温泉源探査で温泉湧出の可能性がある場所を特定。同年7月から造成にかかり、地上高さ約35メートルの大規模なロータリー掘削機を組み立るなどして9月に掘削工事を始め、11月に深度1500メートルで源泉に到達した。総事業費は約1億4千万円。4号井の稼動に伴い、湧出量が減少していた1号井は閉鎖される。 -

心に悩む若者の支援強化へ

宮田村住民福祉課保健福祉係は、心の問題などに直面するひきこもりやニートと呼ばれる若者を支援しようと、相談会や就労に向けたセミナーの開催を計画。1日は地域住民約80人が参加して「心の健康を考えるつどい」を村老人福祉センターで開き、当事者や支援者の講演など行った。同係は「ひきこもりなどの相談は増えており、就職も含めどのような支援が必要か考えていきたい」と話す。

村内には福祉交流施設「なごみ家」が設けられて3年が経過。心に悩みや問題を抱える若者が日常的に利用する姿も目立ってきた。

「外での居場所としてなごみ家が定着しつつある。さらに次のステップが就労支援」と同課の担当者。

若者就職支援施設として県が2年前に松本市に設けた「ジョブカフェ信州」と連携し、9月になごみ家で出前セミナーを予定する。

ジョブカフェの担当者は「施設や病院はケアのノウハウはあるが、就職支援までは難しい。その点で協力していければ」と説明。最近は病院などへ出前するケースも増えつつあるという。

今月8日には、心の健康を考えるつどいに講師として出席した塩尻市のNPO法人「若者サポートステーションCAN」が、同じくなごみ家で若者と保護者双方の相談会を開催。就職も含めあらゆる悩み相談に応じる。

「障害者に比べ、それに該当しないひきこもりや不登校の相談機会は限られていた。外に出る次へのステップとして、まずなごみ家に足を運んでもらえれば」と保健福祉係。相談会など問い合わせは同係85・4128。 -

ビワの巨木、黄色に色づき

「こんなになったのは初めて」-。上伊那の南端、中川村葛島渡場の北島和人さん(55、会社員)宅では、初夏の果実、ビワがたわわに実っている。

高さ5メートル余、幹の周囲約70センチ、枝張りは東西・南北各5メートルと、郡内ではまれに見る巨木。無数の実を付け、黄色に熟している。

和人さんのお母さん、豊子さん(85)が嫁いできた1953年には5、6個の実が付いていたという。

「初めて、こんなにたくさん実がついた。摘果をしないので、小粒だが甘い」と話していた。

ビワは6月下旬から収穫が始まり、7月中旬まで食べられるとか。 -

中川村消防団ポンプ操法大会

中川村消防団の07年度ポンプ操法大会・ラッパ・救護競技大会は1日、村民グランド駐車場で開かれ、ポンプ車の部に2チーム、小型ポンプの部に6チームが出場し、訓練動作の敏しょうさや正確さ、チームワークを競い、団の名誉をかけて優勝を目指した。

結果は次の通り(敬称略)

▽小型ポンプの部・優勝=第1分団第3部(2)第1分団第2部(3)第2分団第5部

▽優秀番員表彰・ポンプ車=知久史朗(指揮者)、米山哲(3番員)▽小型ポンプ=寺沢昌至(指揮者)、米山良太(1番員)、亀沢裕二、桐崎康司(以上2番員)、片桐竜一(3番員)

15日開催の上伊那消防ポンプ大会にはポンプ車操法の部に1チーム(未定)と小型ポンプの部には優勝チームが出場する。メンバーは冨永崇紀(指揮者)、稲葉裕哉(1番員)、桐崎康司(2番員)、片桐竜一(3番員)。 -

飯島陣屋通学塾

飯島町教育委員会の第3回飯島陣屋通学塾が飯島小学校1年から6年まで14人が参加し、1日縲・日まで3泊4日の日程で始まった。陣屋の特性を生かし、火打石で火を起こし、かまどやいろりで調理をするなど、昔の人の暮らしに近い、不便さにこだわった。

子どもの生活習慣の形成と異年齢の子どもたちの交流を通して、人間関係の構築を図ることがねらい。

1日、陣屋に集合した子どもたちは早速、4日間使用するはしやコップを竹で作り、火打石で火を起こし、かまどでご飯を炊き、みそ汁を煮、囲炉裏で塩沢教育次長が釣ってきたアマゴを焼くなど、班ごとに役割分担し、夕食の用意をした。

かまどはいぶり、煙りがもうもうと立ちこめ、子どもたちは「煙い、目が痛い」と言いながらも、熱心にみそ汁に入れる野菜を刻んだり、アマゴの串打ちなど準備を進めた。

夜はろうそくの明かりで寺子屋。塾長の山田教育長の指導で詩の輪読もした。

子どもたちは「煙かったが、かまどで炊いたご飯はおいしかった」と笑顔。 -

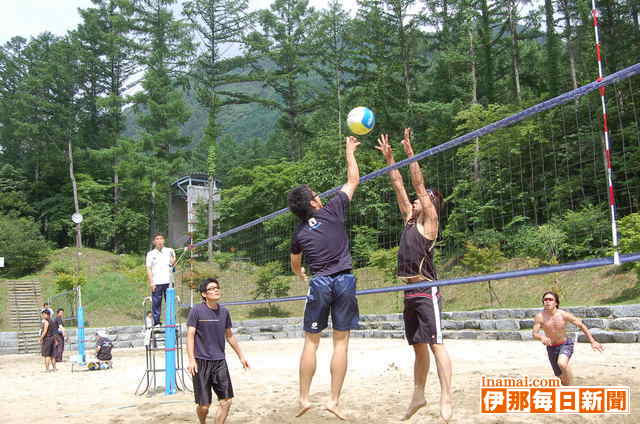

ピーチバレー県大会

第21回ビーチバレージャパン大会ビーチバレージャパンレディース2007長野県予選大会が1日、駒ケ根市森と水のアウトドア体験広場であった。男子7チーム、女子2チームが参加。選手それぞれがスパイクやブロック、レシーブ、パス、トス、サーブと全てのスキルをこなし、最少単位の2人のチームワークで優勝を目指した。男子優勝チームは8月23日縲・6日藤沢市湘南、女子は大阪・淡輪で開く全国大会に駒を進めた。

結果は次の通り

▽男子優勝=三島英徳・小沢光良(2)小松貴之・丸山健太▽女子・優勝=三島和子・丸山博子(2)森下一江・小原明子 -

保育園児が七夕飾り付け

七夕を前に、宮田村内3つの保育園は飾り付けに大忙し。

中央保育園では、園児たちが先日の参観日に保護者と一緒に願いごとを書いた短冊を笹にしばりつけた。

「自転車が乗れますように」「みんなが健康で過ごせますように」・・・。

願いごとが天に届けと、子どもたちの元気な笑顔が広がった。 -

「半夏生(7月2日)」にハンゲショウの葉白く

7月2日は「72候」の1つ「半夏生」。季節に合わせるかのように、中川村大草の小沢昭夫さん宅ではハンゲショウが茎の先に花穂をつけ、上部の葉の1部が白くなった。

ハンゲショウはドクダミ科、名は7月上旬の半夏生のころ、白い葉が目立つことや、葉の1部が白いことから「半化粧」に由来しているとか。 -

JA上伊那のサザンポートみのわがセルフスタンドに

箕輪町の箕輪バイパス沿いにあるJA上伊那のサザンポートみのわ給油所が7月3日、セルフスタンドとしてリニューアルオープンする。セルフスタンドはJA上伊那としては初の試みで、同スタンドで一定の成果が得られれば、全域に広げていくことも考えている。

原油価格が高騰する中JA上伊那では、少しでも価格を安く抑えられるセルフスタンド方式の導入を検討してきた。その中で、交通量や立地などの条件からまずは同給油所に導入。2台4レーンの機械を設置し、最新のセルフ洗車機も今回新たに導入した。

改装工事は7月2日までに完了し、3日は午前9時からプレオープンする。グランドオープンは7月6日で、8日までは特別価格で対応する。 -

箕輪町公民館子育て学級で救急法学ぶ

箕輪町公民館子育て学級は28日、箕輪消防署員を講師に招いて救急法を学び、消防署の見学もした。

発熱、誤飲、頭を打ったとき、火傷について、それぞれどんな処置が必要になるかなど署員がポイントを説明。誤飲では、まず落ち着いて、飲んだ物(食べた物)は何か、どのくらいの量か、本当に飲んだのかを確かめること、火傷をしたときはすぐに熱源から離して30分くらい水をかけ続けることなどを話した。

乳児や小児の心肺そ生法も勉強した。実際に人形を使い、母親が順番に署員の指示に従って人工呼吸、心臓マッサージなどの方法を覚えた。

心肺そ生法を練習した母親は、「こういう時でないと、なかなか救急法を学べない。少しでも経験していれば役に立つと思う。勉強になる」と話していた。

1812/(木)