-

駒ケ根市高者連クラブ大会

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(高坂繁夫会長)は23日、第41回クラブ大会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。会員約200人が参加し、元県飯田創造館長の柄木田孝行さんの記念講演『明るく元気で前向きに』を聞いた。会員の意見発表では酒井武男さん=下平=が『高齢者クラブでの体験』、元島武司さん=上穂町=が『私の健康管理』についてそれぞれ語った。式典では功労者21人に対する表彰が行われた=写真。

高坂会長はあいさつで「元気でいることで医療費が少なくてすみ、社会貢献になる。元気で明るく生きよう」と呼び掛けた。

大会では昨年まで演芸会を催していたが、毎年11月に芸能祭を行っていることから、今年は記念講演を開催した。

表彰されたのは次の皆さん。

▽老人福祉功労者感謝状=池上重雄、橋本與美▽老人福祉事業功労者=吉沢文雄(北割二)米沢春雄、横山博美(以上北割一)小松健一(小町屋)池上英一、米山和(以上上赤須)中城誠、小田原義泰、酒井武男、中城馨(以上下平)栄忠夫(町一)田中和一、松崎清、平田ハルミ、渡辺国子、宮沢ふみ(以上町二)元島武司、木下一二、松尾文雄(以上上穂町) -

駒ケ根建設業組合がボランティア清掃

日ごろ世話になっている地域への恩返しをしようと駒ケ根建設業組合(佐々木正博組合長)は24日、駒ケ根市の田沢川と国道153号線沿線の歩道などのボランティア清掃作業を行った。今年で5回目。

加盟37社から約70人が参加し、強い日差しが照りつける中で、歩道に生えた草を黙々とむしったり、草刈り機のエンジン音を響かせながら長く伸びた草を刈ったりした=写真。伊那建設事務所と駒ケ根市の職員も数人参加したほか、国道沿いにある一部企業なども作業に協力した。

佐々木組合長は「例年より1カ月遅れとなったために草の量がすごく多い。けがと熱中症に十分気をつけて」と呼び掛けた。

作業は毎年7月下旬に行ってきたが、今年は豪雨による災害が起きたために延期していた。 -

全国国際教育研究大会

「グローバル社会における異文化理解と共生竏鋳n域からの発信」をテーマに24日、第43回全国国際教育研究大会が駒ケ根市の市文化会館で開かれた。全国国際教育研究協議会など主催(共催・JICA国際協力機構駒ケ根青年海外協力隊訓練所)。全国各地の高校の教職員、生徒らのほか、国際関係機関の職員、会員など約700人が参加し、国際教育について理解を深めた。

1日目には第26回高校生英語弁論大会、第6回留学生日本語弁論大会が行われた。上伊那からは上伊那農業高2年の御子柴すみれさんが英語弁論大会に出場。モンゴルを訪れた時の体験などについて流ちょうな英語で堂々と発表し、全国国際教育研究協議会会長賞を受賞した。

国際理解に関する研究と実践の発表では、駒ケ根市の赤穂南小学校西澤浩教諭が「義務教育におけるJICA駒ケ根と連携しての国際理解教育の実践竏註「界情報センター開設とその発展活動」について発表した。

基調講演としてベストセラー『世界がもし100人の村だったら』などの著作で知られる作家の池田香代子さんの講演「100人の村、あなたもここに生きています」が行われた。

大会2日目の25日には、3分科会に分かれての実践発表とワークショップのほか、シンポジウム「学校現場に生かす国際理解教育とは」などが同会場で行われる。 -

公民館ハーモニカ教室

念願叶いデイサービスで演奏

宮田村公民館ハーモニカ教室(森山悦司代表、14人)は24日、村社協のデイサービスを訪問し、初のミニコンサートを開いた。昔懐かしいメロディで高齢者を楽しませ、念願だった演奏会は成功を収めた。

同教室は昨年6月に開講。昨年秋の村文化祭に出演して2曲を演奏したが、5曲弾けるようになったら外にも飛び出して演奏活動をしようと目標に決めていた。

月1回の練習を積み重ね、徐々に腕をあげたメンバー。レパートリーも増え、この日を迎えた。

埴生の宿や里の秋など、数曲を演奏。ふるさとを演奏すると、郷愁帯びた音色にあわせ、デイサービス利用者も一緒に口ずさんだ。

リズムを体全体でとって大喜びのおじいちゃん、おばあちゃんの姿も。

信濃の国をみんなで合唱した後には、余韻覚めやまぬ利用者からあっと驚きの大きな声援も飛んだ。

「喜んでもらえたら、我々も本当にうれしい。今後も色々な機会に演奏できれば」と森山さんらは話していた。 -

県指導員が宮田村の文化財をパトロール

県文化財保護指導員による文化財パトロールが23日、宮田村で行われた。県史跡の中越遺跡(中越区)、県宝の宮田宿本陣(新田区)の2カ所で、県教委、村教委立会いのもと保存状況などを確認。適切な管理に向けアドバイスなどもした。

県指導員は上伊那に2人いて年2回、全市町村の国県指定の史跡、名勝、天然記念物をパトロールしている。

この日は、御子柴泰正指導員が宮田村内の2カ所を訪れた。

中越遺跡では復元した縦穴式住居が8年ほど経過し、虫食いも見られる状況になったことから、「薫蒸してみるのも一つの手段」とアドバイス。

本陣では、土蔵の瓦屋根が劣化し、対策を考えていると村教委が説明。今後の対応について意見を交換する場面もあった -

高原スープさらに美味しく

野ひばりの会メンバーが相互に研さん

宮田村の農村女性グループ・野ひばりの会(田中みち子会長)が、村内のイベントなどで提供し、人気を集める手作りの「高原スープ」。夏野菜のトマトを使うが、12月に開かれる山ぶどうワインまつりにも美味しいスープを振る舞おうと、22日夜に下準備を兼ねて講習会を開いた。

宮田の新しい味の名物にと、作り始めて9年。3年前まで宮田高原で行っていた「風まつり」で提供し、評判になった。

現在も各種イベントで振る舞い定着しているが、会員はさらに美味しくと、互いに研さんを積んでいる。

この日もベテラン会員の指導を仰ぎながら、スープの素になるトマトピューレづくりに取り組んだ。

ピューレは冷凍保存が可能なため、12月の山ぶどうワインまつり用に取り置くことに。

「冬のトマトは高いし、夏に比べると品質も落ちる。今のうちに作っておけば、冬にも美味しいスープができます」とベテラン主婦の知恵も発揮していた。 -

かんてんぱぱで森世紀工房による伊那展示会「暮らしの中に森の香を」が始まる

地域材の普及を通して里山の再生を目指す県内の木工デザイナー、建具職人などでつくる「森世紀工房」(会員15人、有賀恵一幹事長)は28日まで、「森世紀工房伊那展示会竏瀦驍轤オの中に森の香りを竏秩vを、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開いている。木の温もりや素材の美しさをじかに伝えるテーブルやイスなど約100点が、訪れた人を楽しませている=写真。

かんてんぱぱホールでの展示は4回目。今回上伊那からは8人が参加した。素材はすべて県内産使い、約8割がカラマツ。

それぞれの木材は、職人によって素材の良さを最大限に引き出し、素朴な温かみがある。「漆塗り」を用いたテーブルもあり、注目を集めている。

各地での展示会を経て、地域材家具への認識、理解も徐々に広まっている。今回は、木材利用の観点だけでなく、森林育成のメッセージも発信していこう竏窒ニ、ドングリ苗の贈呈もしている。

出展者の一人、伊那市西春近の唐木真澄さんは「本物の木は良さもあり、癖もあるが、長く使うことで良さがでてくる。長く使ってほしい」と話している。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後3時まで)。入場無料。28日まで。 -

【記者室】女性議会

箕輪町で19年ぶりの女性模擬議会があり、女性団体連絡協議会の11人が一般質問した。緊張していると話していたが、議長はじめ質問議員は皆さんとても落ち着いて、堂々としているように見えた▼女性が議会を体験することは、行政に対する関心が高まり、模擬議員以外の多くの女性の関心も得られる。「大勢の女性議員の誕生を期待する」という町議長の言葉のように、女性議員を増やすことにも貢献できるかもしれない▼今回を機に例えば数年おきにでも、多くの女性が体験できる場が生まれると、行政や議会がより身近になり、協働意識も増すのではないだろうか。女性に限らず、子ども議会もいい。次代を担う箕輪の子たちが町に関心を持つ一助になるだろう。(村上記者)

-

むらづくり住民懇談会

南箕輪村むらづくり委員会(唐沢俊男会長)は23日夜、むらづくり住民懇談会を村民センターで開いた。委員が「南箕輪ずく出しプロジェクト」の詳細を説明し、住民と意見を交わした。プロジェクトは懇談会、今後予定する提案会での住民意見も参考に案をまとめ、9月末に村長に答申する。

南箕輪ずく出しプロジェクトは▽子どもすくすく▽村民いきいき▽地域コミュニティ再生▽自然環境▽「南箕輪ブランド」創造-の5つ。委員会の各部会ごとに検討し、構想、課題、具体的な施策などの素案をまとめた。

各プロジェクトのメーンは◇子どもすくすく=▽安心子育て▽楽しく読もう▽みんなで伸びよう◇村民いきいき=▽病気にならないために▽健診の充実とアフターケア▽地域コミュニティの活性化◇地域コミュニティ再生=▽むらづくり条例の制定▽地区・組織=地域協議会(仮称)づくり◇自然環境=▽環境保全と活用▽資源循環再利用の促進と公害対策◇「南箕輪ブランド」創造=▽みなみみのわ産業活性化▽みなみみのわ特産品の推進▽集まれ!みなみみのわ▽環境・健康・食育▽大芝高原ドリーム-。

懇談会は委員を含め32人が参加した。一般は7人。

住民から「プロジェクトを答申した後、行政や議会と意見が一致するかどうか疑問」とする意見や、地域コミュニティ再生の地域協議会(仮称)づくりについて「全員の参画が得られるのか。ある程度の強制力をもたないと難しいのでは」との意見もあった。案の優先順位の提示の必要性や、南箕輪ブランドを農業だけでなく工業など範囲を広げた案を求める声もあった。

むらづくり委員会に対して、「計画の旗振り役として区民を引っ張っていってほしい。せめて、チェック機関として最後まで見届けてほしい」との要望もあった。

委員会は、28日と9月4日に住民提案会を計画している。プロジェクトの資料について意見、提案をむらづくり委員会の席で1人約10分以内で発表する。時間はいずれも午後7時半から。場所は役場2階講堂。問い合わせは委員会事務局の役場総務課企画係(TEL72・2104内線102、103、104)へ。 -

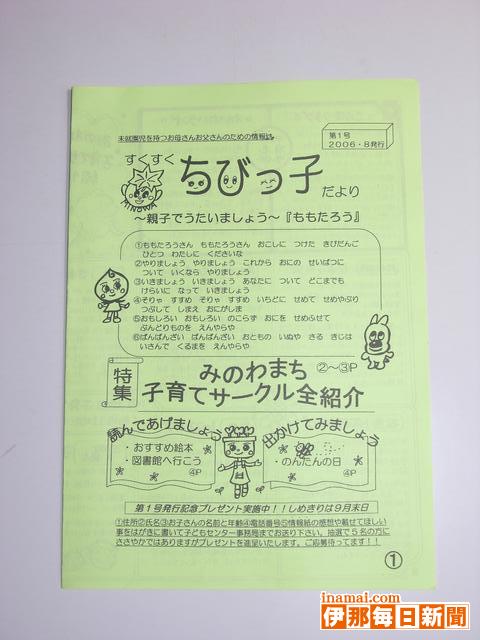

未就園児を持つお母さんお父さんのための情報誌「すくすくちびっ子だより」発行

箕輪町の子育て中のお母さん有志による「子育てママさんs」が、未就園児を持つお母さんお父さんのための情報誌「すくすくちびっ子だより」第1号を発行した。

少しでも情報発進をしたい-と有志を募り、情報誌の編集・発行をする「子育てママさんs」を組織し、活動を始めた。

情報誌はA3用紙の両面印刷で、半分に折っている。企画▽親子でうたいましょう▽読んであげましょう▽出かけてみましょう-は毎回掲載。第1回は、歌は「ももたろう」、おすすめ絵本で「だるまちゃん・りんごちゃん」、町内保育園解放日「のんたんの日」を紹介した。町公民館おかあさんと一緒事業の案内もある。

特集は「子育てサークル全紹介」。町内有志サークル4団体、地区子育て学級10団体の活動日、登録者数、活動内容などを載せた。

情報誌は町文化センター、図書館、役場などに置き、10カ月児相談でも配る予定。今後は定期的に発行する。

発行記念プレゼントも実施中。詳細は情報誌で。情報と編集・発行に携わる仲間も募集している。問い合わせは町教育委員会町子どもセンター事務局(TEL70・6603)へ。 -

19年ぶりに女性模擬議会

箕輪町女性団体連絡協議会による女性模擬議会が24日、町役場の議場であった。19年ぶりの女性議会で、11人が登壇し農業、商業、福祉、環境、教育行政など多岐にわたって質問した。

女性模擬議会は町では、1988年11月に子どもと婦人による模擬議会が開かれて以来となる。女性の視点からの声を町政に反映してほしい-と女団連が申し入れ、町も模擬議会開催を模索していたことから実現した。

模擬議会議員は25人。女団連に所属する11団体の代表が務めた。議長は女団連会長の釜屋美春さん。副議長は小林ふさ子さん。

豪雨災害で地域ふれあいマップが生かされた点について原田とみ子さん(エコ・ネット)が質問。平沢町長は「北小河内は一気に土砂が押し寄せたためパニック状態になり、組織的動きができにくかった。地震は瞬間的に起こる。パニックのときにどういう体制を作るかもう一度検討し、今回を教訓に生かしていきたい」と答えた。

唐沢喜美子さん(婦人教育推進協議会)は、天竜護岸利活用プロジェクトへの町の関わり方を質問。町長は「河川版のアダプトシステムを提案している。町はバックアップする」と答えた。大槻一子さん(ボランティアセンター運営委員会)はボランティアセンターの改善を尋ねた。町長は「ボランティアセンターの必要性は十二分に考えている。社協の機能をゆとり荘に移すことを考え中。場所は今の福祉センターがベターと思うが、貴重な意見をもらい素案を作りたい」とした。

議会を終えた釜屋議長は、「議会が身近になった。町長に、女団連のリーダーシップや審議会への積極的な応募など課題をもらったので、勉強し検討していきたい」と話した。 -

西箕輪「わんぱくおやこ塾」 野菜収穫体験

伊那市西箕輪のはびろ農業公園「みはらしファーム」内の畑で23日、未就園児とその保護者による、トウモロコシとスイカの収穫体験があった。25組、50余人が参加し、自分たちで育てた農作物の実りを喜び、もぎたての味をたん能した。

保護者同士の交流などを目的とした同地区公民館事業「わんぱくおやこ塾」の年間計画の一つで、10年ほど続く企画。保育園見学、クリスマス会などの年11回の活動の中でも人気がある屋外イベントだ。

5月下旬に種をまき、実りを迎えたトウモロコシの背丈は子どもたちの倍に成長。幼児らは母親の手を借りながら、ぎっしりと実が詰ったトウモロコシを抱きしめるようにもぎ取っていた。

トウモロコシはその場でゆでて試食、昨年より「甘い」との好評だった。2年目の参加となる西箕輪大萱の主婦若林しおりさんは、長女・明日香ちゃん(2つ)の食べっぷりに「昨年よりよく食べている」と笑顔だった。

5月の種まきの際、サツマイモの苗植えも実施。10月下旬には焼きいもにして食べる予定になっている。 -

自殺サイトで知り合い嘱託殺人未遂の男 猶予刑

携帯電話の自殺サイトで知り合った女子高校生から頼まれ、この生徒を殺そうとした嘱託殺人未遂の罪に問われていた、伊那市境西の建築作業員神田厚太朗被告(20)に対し、地裁伊那支部(藤井聖悟裁判長)は24日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

起訴状などによると神田被告は、新潟県長岡市の高校に通う女子生徒(当時17歳)から「早く死にたい」との依頼を受け、6月13日夜、この生徒を自宅に連れ込み、一緒に首吊り自殺を図ったが、苦しくなり断念。同14日午前、同女から「死なせてほしい」と頼まれ、ロープで首を締めて殺害を試みたが、苦しむ表情を見て、未遂に終わった。

藤井裁判長は「メールや電話をしたに過ぎない初対面の女性に対し、生命を断絶させようとした行為は規範意識が欠如している。犯行は悪質」と理由を述べ、判決を言い渡した。 -

アダプトシステムで伊那建と高遠5団体協定締結

道路や周辺の美化活動に努めるボランティア団体を支援する県の「信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)」で、伊那建設事務所は24日、伊那市高遠町の5団体、両者の連絡調整機関となる市と協定を結んだ。

アダプトシステムは、県道や県が管理する国道で活動する団体と締結して、活動内容に応じて作業に必要な道具や材料などを貸与、支給し、道路環境の向上や道路愛護意識の高揚、地域住民の交流促進を図っていく。

5団体は、「芝平管理委員会」「高遠町さくらんぼグループ」「桑の実グループ」「高遠花摘み倶楽部」「的場町内会有志」。それぞれ国道152号、県道芝平高遠線の約20メートルから約5キロ区間で、道路や歩道、側溝の清掃、道路沿い花壇の維持管理などにあたっている。

市役所で開いた調印式で松下泰見所長は「協働による住みよい地域づくりを進めていくうえで、一層の尽力をいただきたい」と述べ、団体代表者と協定書に調印した。

5団体を代表して、的場町内会有志代表の矢沢親男さんが「責任の重さを感じている。高齢化が進み末永く活動できるか疑問だが、できるだけ美化に努めていきたい」とあいさつした。

これまでに県内では107団体、うち上伊那は伊那市、箕輪町の2団体と協定を結んでいる。伊那建設事務所は今後「最低でも1市町村1団体と締結していきたい」としている。 -

雪割草の会が童心にかえって折り紙

宮田村の女性グループ「雪割草の会」(田中裕身会長)はこのほど、中越区の新谷寿子さんを講師に迎えて折り紙を学んだ。昔を懐かしみながら体験。手先を使って、つくる楽しさを実感した。

同会は農業女性を中心に構成し、さまざまな体験にも挑戦している。

この日も、童心に帰って折り紙に没頭。新谷さんから手ほどきを受け、夢中になってかえるや風船、鶴などを折っていた。 -

家庭婦人バレー開会式

駒ケ根市家庭婦人バレーボール連盟(大久保則子理事長)は22日夜、第25回リーグ戦の開会式を駒ケ根市の市民体育館で開いた。選手ら約150人が出席し、待ちに待ったシーズン開幕を祝った。選手を代表して中沢チームの篠原ひろ子さんが「正々堂々と戦うことを誓う」と宣誓した=写真。式後、中沢竏鋳ャ二区、上赤須竏鋳ャ四区の2試合が行われ、選手らは生き生きとした表情でボールを追っていた。

大久保理事長はあいさつで「勝負も大事だがチームの和やほかのチームとの交流も大切。家族に感謝しつつ、体調に注意して楽しいリーグ戦にしよう」と呼び掛けた。

出場チームは昨年度に比べ2増の15。A、Bブロックに分かれて総当りリーグ戦を12月4日まで行い、各ブロックの上位4チームによる順位決定戦を12月11、14日に行う予定。今年から新たに35才以上の独身者も出場できることになった。 -

駒ケ根市町二区市政懇談会

駒ケ根市の町二区(小松愼司区長)は22日夜、中原正純市長と市職員らを招いての市政懇談会をふれあいセンターで開いた=写真。区民約60人が集まり、市政についての質問や意見、要望などを述べて市の回答を求めた。

区内にある東小学校への通学道路の歩道の縁石や横断歩道の整備、防犯灯の設置などの要望が出たのに対し清水亀千代総務部長、柴政男まちづくり推進部長は「区長や自治会長、公安委員会とも相談して、できるだけ対応したい」「現地を見てできるところからやっていきたい」などと回答した。

自治会への未加入者が町二区1268戸のうちの4分の1にまで増加している傾向に関連し、市の対応の現状と今後の対策について質問が出たのに対し清水総務部長は「自治会加入率は赤穂地区で73%、中沢で91・9%、東伊那で84%。町部は未加入者が多い傾向で、行政としても対策に頭を悩ませている」とした上で「現在、転入者に対して窓口で加入を勧めているが限界がある。今後は区、自治会でのルールづくりも必要になってくるのではないか。市民の意見を十分聞き『まちづくり基本条例』を策定することも考えている」などと回答した。 -

駒ケ根駅前で「打ち水大作戦」

二十四節気の一つで、暑さが峠を越えるころ竏窒ニされる「処暑」の23日、駒ケ根商工会議所青年部(倉田勇会長)は初の試みとして「打ち水大作戦」をJR駒ケ根駅の駅前広場で行った。昼下がりの強い日差しが照りつける中、そろいの法被を着た役員ら約10人が参加して、ひしゃくや手などで水をまいた=写真。数分おきに3回打ち水を行った結果、周辺の気温は約1度低下。目標に掲げた「駒ケ根の気温を2度下げよう」には及ばなかったものの、あちこちに水たまりができた広場にはさわやかな風が吹き抜け、参加者らは「けっこう涼しく感じる」などと笑顔で話し合っていた。まいた水は水道水ではなく、環境負荷を考慮して川の水を使った。

倉田会長は「今年は梅雨の長雨で実施が今日までずれ込んでしまった。来年は暑い盛りに数回実施したい」と意気込みを示した。 -

サンつがる(リンゴ)、幸水(ナシ)の出荷始まる

飯島町上の原のJA上伊那飯島果実選果場が23日開場、早生(わせ)系のリンゴ「サンつがる」、ナシ「幸水」の選果、出荷作業が始まった。初日は伊南管内20軒がリンゴ200キロ、ナシ1500キロを持ち込んだ。

目視やセンサーで、キズ、色、形、糖度などで3-4ランクに分け、大きさをそろえ、箱詰され、名古屋方面に出荷された。

リンゴはサンつがるに続き、9月中旬から中生種の陽光、シナノスイート、主力のふじは11月から、12月初旬まで、伊南地区全体で平年並の22万ケースを予定。ナシは幸水、二十世紀、南水、ラ・フランスなど14万ケースを計画する。

JA果実課の堀内隆文さんは「今年はひょう害や天候不順の影響を受け、品質も収量ともに例年よりも良くない」と話していた。

選果場ではリンゴ、ナシの贈答用や格外品などの直売をしている。詳細は(TEL86・6688) -

通学路及び交通安全施設等の設備・改善に関する陳情

飯島町の3小中学校PTA正副会長、校長、校外指導部13人は21日、役場に訪れ、高坂町長や担当課長、教育委員会に「通学路及び交通安全施設等の設備・改善に関する陳情」をした=写真。

町内の児童生徒の安全な通学を願い、PTAが通学路の安全点検を行い、検討を加え、要望をまとめた。

飯島小学校は▽学校北歩道橋の階段の改修▽町民体育館への階段近くの排水路の改修▽通学路整備への支援など3件。七久保小学校は▽七久保駅南踏み切りの拡幅▽南信精機前T字路にカーブミラー設置など5カ所。飯島中学校関係は▽上ノ原線歩道設置▽七久保駅南踏み切りから新田方面へ道路拡幅など5件。

陳情を受け、高坂町長、担当課長はそれぞれの要望に対し、町の考えを示し「できるだけ要望に沿うように努力したい」と述べた。

) -

小黒川キャンプ場、サルの出没増える

県外からの利用者でにぎわう伊那市内の萱の小黒川渓谷キャンプ場で、サルの出没が増えている。近隣の山にすむいくつかの群れが、1週間から10日ほどのペースで出没。人間の2、3メートル付近まで近づくこともあるという。

サルたちは、40匹ほどの群れで定期的に出没し、延命水付近に生えるセリや水菜を食べていることが多い。

少し離れた平沢地区などでも、サルが畑の作物を荒らしている姿が目撃され、管理事務所の職員は「群れは西部地区一帯を巡り歩いているんじゃないか」と予測する。中には小猿を抱える母親もおり、年々出没するサルの数も多くなっているという。

今のところ人を襲うなどといった被害はないが、利用客の中にはえさを与える人もいたため、管理事務所では延命水付近に看板を設置し、むやみにえさを与えないよう注意を促している。 -

大芝高原まつり26日

「大芝高原音頭Newヴァージョン2006」デビュー南箕輪村の権兵衛トンネル開通記念第21回大芝高原まつりは26日、大芝高原一帯である。今年作成した大芝高原音頭アレンジ曲「大芝高原音頭Newヴァージョン2006」デビューの祭りでもあり、Newヴァージョンをメーン曲とするおまつりパレードには昨年を上回る約750人が参加するなど、当日に向け盛り上がりをみせている。

今年は土曜日開催。催し物は18ある。開会式・おまつりステージは湖上ステージで午前10時縲恁゚後7時半。ステージは31プログラムで24団体、約750人が出演する。おまつりパレードは午後2時縲・時。参加は22団体。午後3時20分までは踊り15団体の出演で、村消防団ラッパ班によるラッパ吹奏が開始を告げる。3時20分からは6団体がみこしを担ぐ。民謡踊りは午後4時縲・時半。午後3時半から「大芝高原音頭」を流す。

クラシックカーフェスティバルは約120台の車が集まる。権兵衛トンネル開通を記念した木曽の物産展は、塩尻市暮らしの工芸館、木曽町商工会女性部、木祖村が参加する。フリーマーケットは55ブース。区画外で小学生5ブースの出店もある。

研修センターでゆかたの着付け手伝いがある。無料で女性のみ。時間は午前10時縲恁゚後5時半。

当日は無料巡回バスを運行。村内を2コースに分け、午前9時の始発は2台の巡回バスとなる。巡回バス利用の場合、第1駐車場(ミニグラウンド)から直接会場に入ることができる。

シャトルバスも運行する。富士塚運動場(老人ホーム西)を臨時駐車場とし、第2駐車場(大芝湖東)までシャトルバスを利用できる。時間は午前8時半から、花火が終了する午後9時半ころまで。

催しは次の通り。

▽ゲートボール大会=午前8時縲・0時半▽マレットゴルフ大会=午前9時縲恊ウ午▽地場農産物即売会=午前10時縲恁゚後1時▽親子ふれあい木工広場=午前10時縲恁゚後2時▽乗馬体験コーナー=午前10時縲恁゚後2時▽クラシックカーフェスティバル=午前10時縲恁゚後3時▽闘鶏大会=午前10時縲恁゚後3時▽フリーマーケット=午前10時縲恁゚後3時▽福祉ボランティア本部=午前10時縲恁゚後4時▽開会式・おまつりステージ=午前10時縲恁゚後7時半▽ふるさとの味コーナー=午前10時縲恁゚後9時▽出店コーナー=午前10時縲恁゚後3時半▽防災コーナー=午前10時縲恁゚後2時(はしご車のみ正午縲恁゚後2時)▽木曽の物産展=午前10時縲恁゚後3時半▽大芝名物たらい体験・レース=午前10時半縲恁゚後1時▽おまつりパレード=午後2時縲・時▽民謡踊り=午後4時縲・時半▽花火大会=午後7時半縲・時 -

水稲育苗ハウス利用で黒大豆栽培

枝豆収穫、黒豆販売の栽培体系の確立探る箕輪町の南部営農組合は今年、水稲育苗ハウスの有効利用のため、JA上伊那北部育苗センターのハウスで黒大豆の栽培に取り組んでいる。

水稲育苗ハウスは4、5月に水稲苗を育て、水稲耕作者に配って年間の役目が終わる。残りの期間を有効かつ効率的に利用し、農業生産に役立てようと、これまで花、野菜の栽培、イチゴの採苗などで優先的に利用しているが、全ハウスの利用には至っていない。

このため、黒大豆を栽培し、第1段階は枝豆として収穫、残りは黒豆として販売する栽培体系の確立のため、今年から試験栽培を始めた。

大豆の品種は「玉大黒(タマダイコク)」。栽培面積はハウス6棟で約11アール。6月1日に種をまいた。

伊那西部農業振興推進協議会の栽培技術試験も併せて実施。摘芯(しん)をすることによる収量などの比較試験で、7月27日に試験ハウスで摘芯をした。25日に調査する。

今年の栽培状況などをみながら、大豆栽培を来年につなげていきたい-としている。 -

打ち水大作戦

伊那市役所や公共施設46カ所で23日、環境省などが後援する「打ち水大作戦2006」があった。市役所で気温を測定したところ、打ち水直後に1・5度下がった。

打ち水は地球温暖化防止の一環で、3年目の取り組み。昨年まで本庁のみだったが、家庭や企業への波及効果をねらい、新たに小学校や保育園などを加え、総勢1260人が参加した。

竜東保育園では午後0時半、園児ら200人が庭へ出て、自宅から持ち寄ったペットボトルにプールの水を入れ、一人ひとり水をまいた。

園庭は、はだしで歩くのが暑いほどだったが、水をかけたあとは「ちょっと涼しくなった気がする」と気温の低下を体感した。

打ち水は3回を計画していたが、7月の梅雨前線豪雨の影響で1回になった。 -

伊那緑ヶ丘・敬愛幼稚園鼓笛隊が市役所で演奏披露

伊那市の伊那緑ケ丘幼稚園と緑ケ丘敬愛幼稚園の鼓笛隊が23日、市役所を訪れ、小坂樫男市長や職員、保護者ら大勢が見守るなか、練習の成果を堂々と披露した。

毎年、伊那まつりのオープニングパレードに出演しているが、今年は7月の豪雨の影響で祭りが中止になったため、園側が市に演奏披露の機会を申し入れた。

両幼稚園の年長児による合同編成の鼓笛隊は、「スターウォーズのテーマ」「あなたのとりこ」「星に願いを」「となりのトトロ」の4曲を披露。リズム良く、息の合った演奏に大きな拍手が送られた。

年少と年中の園児たちは、自分たちで色づけした新市章を描いた小旗を振って応援。保護者らはカメラやビデオに収め、晴れ姿に目を細めていた。

演奏後、小坂市長は「元気な姿を見せてくれてありがとうね。来年、小学校に元気に入学してきてくれるのを待ってるね」と言葉を送った。

両幼稚園は鼓笛隊演奏を教育活動に取り入れて43年目。集中力や忍耐力、協調性を養っている。 -

高遠町図書館でこどもひろばSP

伊那市高遠町の高遠町図書館でこのほど、「こどもひろばスペシャル」があり、60人以上の親子らが絵本の読み聞かせや人形劇などを楽しんだ。

伊那・高遠・長谷の3地域でそれぞれ活動しているボランティア団体が集った合併記念企画。新市発足直前の3月に伊那の住民有志でつくる「図書館大好きの会」が市立図書館で開き、町図書館でも計画した。

図書館をより身近にしてもらい利用者増加につなげる機会としているほか、ボランティア団体を知ってもらう狙いもある。

おはなしパレット(伊那)図書館大好きの会(同)こどもひろばボランティア(高遠)長谷文庫(長谷)が出演し、7プログラムを繰り広げた。

絵本の読み聞かせに子どもたちは夢中になり、人形劇ではキャラクターの登場や仕草に歓声をあげた。ほかに、手遊びやリズム遊びで体を動かし、全員で歌も歌って楽しんだ。 -

高遠で変死 親せき男性が玄関で発見

21日午後5時25分ころ、伊那市高遠町藤沢の無職秋山直人さん(71)が自宅の玄関で死亡していると、同地区に住む親せきの男性から110番通報があった。司法解剖の結果、脳内に出血を発見した。

同署によると、親せきの男性が、一人暮しの秋山さん宅を訪れた際、玄関でうつ伏せに倒れているのを発見した。当時、玄関には鍵はかかっておらず、戸は空いていたという。

脳内に出血があった以外、目立った外傷はない。死体を発見した時、腐乱はしていなかったという。

伊那署などの聞き込みでは、秋山さんは体の具合が悪いと周囲へ言っていたという。

現在、一人暮の生活実態や脳内出血に至るまでの原因などについて捜査を進めている。 -

TOSC「ふわっとテニス」普及へ体験会

伊那市総合型地域スポーツクラブ・東部地区クラブ(TOSC)は19日、同市の伊那東部中学校体育館でニュースポーツ「ふわっとテニス」の体験会を開いた=写真。性別、年齢に関わらず楽しめる同スポーツの普及を目指すための集まりに、市内から約50人が参加した。

ふわっとテニスは2001年、丸子町が考案した男女混合ペアで競う生涯スポーツ。通常のテニスより、大きく、柔らかいボールを使用、ルールはワンバウンドしてから打つなど優しく、幅広い世代で交流しながら楽しめるという。

この日は、競技に興味を持った子供連れの主婦や地元中学校の女子ソフトテニス部員らが参加。ほとんどの人が未経験者だったが、競技方法が簡単なため、すぐさま実践を満喫していた。

同市上新田の矢野和美さん(32)は長女の仁衣奈ちゃん(8)と参加。「初心者にはやりやすいスポーツ。娘がテニスを始めたいといっていたので練習になった」と親子でプレーを楽しんでいた。

TOSCでは毎週月曜日午後7時30分縲・時、手良小学校体育館で、同スポーツのクラブ活動を展開。参加希望者はTOSCマネージャーの山岸孝太朗さん(TEL71・8175)へ。 -

初の地区外展示会を開催中「諏訪形写真クラブ」

「『滝』にしか興味のない人。『飛行機』の写真しか撮らない人など、頑固でユニークな人たちの集まりです」

諏訪形写真クラブを発足したのは2000(平成12)年。メンバー代表の野溝英基さん(64)が、伊那市西春近の諏訪形公民館長の時、同館のクラブ活動が年々潰れていくなかで、趣味のサークルを立ち上げようと考えたのがきっかけだ。

会員はそれぞれ写真歴30年以上の55竏・9歳の定年退職者らが中心となる、同地区の男性7人。毎年、新規会員を募集しているが、発足当初から顔ぶれは変っていない。

活動の中心となるのは、地元の文化祭など、年間2回の作品展。それぞれが力作を持ちより、計30点ほどを地元住民へ披露する。「次はどんな写真が出てくるのか楽しみ」などの反響もあり、毎回の展示は好評だという。

趣味の集まりとはいえ・ス写真・スには出費がつきものだ。自分の気に入った1枚を撮るには「フィルム(36枚撮り)1本であるかないか」。銀塩カメラを主に使用するメンバーらにとって、フィルム代もバカにならないという。

皆が止めずに続けている理由は、3つの喜びがあるから。

(1)趣味で写真が撮れる(2)メンバー内で技術の情報交換が出来る(3)せっかく撮った写真を地域の人に見てもらえる竏秩B

講師、先生といった指導者的な役割を担う存在を置かず、会員それぞれが・スお手本・ス。技術的な進歩を目指すのでなく、気軽に写真を楽しんでいるからだという。

地区外では初めてとなる展示会「諏訪形写真クラブ7人展」を9月5日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。

接写したカマキリ、モンシロチョウなどの昆虫、地球のマグマで地面が隆起した岩「玄武岩」など、バラエティーに富んだ写真の数々を出品。一人ひとりのこだわりが詰まった写真展に、多くの来場者が足を運んでいる。 -

より良い教育に共通認識深め、村議会と村教委が初の懇談

宮田村議会総務委員会(松田英俊委員長)と同村教育委員会(春日親夫委員長)は23日、初の懇談会を開いた。村内小中学生の学校生活における態度や教員、保護者の指導のあり方など、デリケートな問題にも言及。子どもたちを取り巻く現況を真摯に受け止め、より良い教育につなげようと、意見や情報を交換した。

村議会の申し入れで実現。総合学習から不登校、学校の・ス荒れ・スの問題などまで、持ち寄る情報でざっくばらんに話し合った。

教員、保護者双方の資質が低下し、子どもへの指導力が落ちているのでは、と危ぐする意見も。

乳幼児の健康診断などの場を活用して、子どもが幼い段階から親の資質向上を図るケアにも取り組むべき、などの提案も出た。

議員からは小中学校の授業参観を見た率直な感想も出され、生徒指導の難しさを指摘する声も。

春日委員長は「教員が自覚を持つことは当然だが、育成会をはじめとした地域の力も借りながら子どもたちの問題を考えていきたい」と答えた。

1812/(木)