-

高遠町図書館でこどもひろばSP

伊那市高遠町の高遠町図書館でこのほど、「こどもひろばスペシャル」があり、60人以上の親子らが絵本の読み聞かせや人形劇などを楽しんだ。

伊那・高遠・長谷の3地域でそれぞれ活動しているボランティア団体が集った合併記念企画。新市発足直前の3月に伊那の住民有志でつくる「図書館大好きの会」が市立図書館で開き、町図書館でも計画した。

図書館をより身近にしてもらい利用者増加につなげる機会としているほか、ボランティア団体を知ってもらう狙いもある。

おはなしパレット(伊那)図書館大好きの会(同)こどもひろばボランティア(高遠)長谷文庫(長谷)が出演し、7プログラムを繰り広げた。

絵本の読み聞かせに子どもたちは夢中になり、人形劇ではキャラクターの登場や仕草に歓声をあげた。ほかに、手遊びやリズム遊びで体を動かし、全員で歌も歌って楽しんだ。 -

高遠で変死 親せき男性が玄関で発見

21日午後5時25分ころ、伊那市高遠町藤沢の無職秋山直人さん(71)が自宅の玄関で死亡していると、同地区に住む親せきの男性から110番通報があった。司法解剖の結果、脳内に出血を発見した。

同署によると、親せきの男性が、一人暮しの秋山さん宅を訪れた際、玄関でうつ伏せに倒れているのを発見した。当時、玄関には鍵はかかっておらず、戸は空いていたという。

脳内に出血があった以外、目立った外傷はない。死体を発見した時、腐乱はしていなかったという。

伊那署などの聞き込みでは、秋山さんは体の具合が悪いと周囲へ言っていたという。

現在、一人暮の生活実態や脳内出血に至るまでの原因などについて捜査を進めている。 -

TOSC「ふわっとテニス」普及へ体験会

伊那市総合型地域スポーツクラブ・東部地区クラブ(TOSC)は19日、同市の伊那東部中学校体育館でニュースポーツ「ふわっとテニス」の体験会を開いた=写真。性別、年齢に関わらず楽しめる同スポーツの普及を目指すための集まりに、市内から約50人が参加した。

ふわっとテニスは2001年、丸子町が考案した男女混合ペアで競う生涯スポーツ。通常のテニスより、大きく、柔らかいボールを使用、ルールはワンバウンドしてから打つなど優しく、幅広い世代で交流しながら楽しめるという。

この日は、競技に興味を持った子供連れの主婦や地元中学校の女子ソフトテニス部員らが参加。ほとんどの人が未経験者だったが、競技方法が簡単なため、すぐさま実践を満喫していた。

同市上新田の矢野和美さん(32)は長女の仁衣奈ちゃん(8)と参加。「初心者にはやりやすいスポーツ。娘がテニスを始めたいといっていたので練習になった」と親子でプレーを楽しんでいた。

TOSCでは毎週月曜日午後7時30分縲・時、手良小学校体育館で、同スポーツのクラブ活動を展開。参加希望者はTOSCマネージャーの山岸孝太朗さん(TEL71・8175)へ。 -

初の地区外展示会を開催中「諏訪形写真クラブ」

「『滝』にしか興味のない人。『飛行機』の写真しか撮らない人など、頑固でユニークな人たちの集まりです」

諏訪形写真クラブを発足したのは2000(平成12)年。メンバー代表の野溝英基さん(64)が、伊那市西春近の諏訪形公民館長の時、同館のクラブ活動が年々潰れていくなかで、趣味のサークルを立ち上げようと考えたのがきっかけだ。

会員はそれぞれ写真歴30年以上の55竏・9歳の定年退職者らが中心となる、同地区の男性7人。毎年、新規会員を募集しているが、発足当初から顔ぶれは変っていない。

活動の中心となるのは、地元の文化祭など、年間2回の作品展。それぞれが力作を持ちより、計30点ほどを地元住民へ披露する。「次はどんな写真が出てくるのか楽しみ」などの反響もあり、毎回の展示は好評だという。

趣味の集まりとはいえ・ス写真・スには出費がつきものだ。自分の気に入った1枚を撮るには「フィルム(36枚撮り)1本であるかないか」。銀塩カメラを主に使用するメンバーらにとって、フィルム代もバカにならないという。

皆が止めずに続けている理由は、3つの喜びがあるから。

(1)趣味で写真が撮れる(2)メンバー内で技術の情報交換が出来る(3)せっかく撮った写真を地域の人に見てもらえる竏秩B

講師、先生といった指導者的な役割を担う存在を置かず、会員それぞれが・スお手本・ス。技術的な進歩を目指すのでなく、気軽に写真を楽しんでいるからだという。

地区外では初めてとなる展示会「諏訪形写真クラブ7人展」を9月5日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。

接写したカマキリ、モンシロチョウなどの昆虫、地球のマグマで地面が隆起した岩「玄武岩」など、バラエティーに富んだ写真の数々を出品。一人ひとりのこだわりが詰まった写真展に、多くの来場者が足を運んでいる。 -

より良い教育に共通認識深め、村議会と村教委が初の懇談

宮田村議会総務委員会(松田英俊委員長)と同村教育委員会(春日親夫委員長)は23日、初の懇談会を開いた。村内小中学生の学校生活における態度や教員、保護者の指導のあり方など、デリケートな問題にも言及。子どもたちを取り巻く現況を真摯に受け止め、より良い教育につなげようと、意見や情報を交換した。

村議会の申し入れで実現。総合学習から不登校、学校の・ス荒れ・スの問題などまで、持ち寄る情報でざっくばらんに話し合った。

教員、保護者双方の資質が低下し、子どもへの指導力が落ちているのでは、と危ぐする意見も。

乳幼児の健康診断などの場を活用して、子どもが幼い段階から親の資質向上を図るケアにも取り組むべき、などの提案も出た。

議員からは小中学校の授業参観を見た率直な感想も出され、生徒指導の難しさを指摘する声も。

春日委員長は「教員が自覚を持つことは当然だが、育成会をはじめとした地域の力も借りながら子どもたちの問題を考えていきたい」と答えた。 -

宮田小でセレクト給食

宮田村の宮田小学校は23日、児童が自ら給食の主菜などを選ぶ「セレクト給食」を全学級で行った。

給食への関心と、食べる意欲を高めるのが目的。魚か鶏肉、牛乳に入れる粉末のミルメークもコーヒーかイチゴを事前に選択した。

2年1組では魚、鶏肉ともに人気は2分。友人の選んだおかずを見ながら、自分の選んだものを美味しく食べていた。

同小では近年、給食にバイキング方式の採用を試みるなど、楽しみを取りいれながら食の大切さを子どもたちに伝えている。 -

飯島町弓道大会に小学生初参加

第14回飯島町弓道大会(町教委など主催)は20日、町弓道場で開いた。大会史上初めて小学生の参加もあるなど、初心者からベテランまでが日本古来の競技の真髄を満喫した。

飯島町弓友会のメンバーを中心に参加。そのうち昨年から会に加わって練習している今井絵莉さん=飯島小学校5年、上の原=は初出場した。

見事に的に当て、高校生以下個人の部で3位、団体の部の準優勝にも貢献した。

競技を見守った父親の稔さんは「週2回の練習も意欲的に通っている。大会は初めてだが、先輩の皆さんの取り組む姿勢にもふれることができ、大きな励みになったと思う」と話した。

上位の結果は次の通り。

【個人一般】(1)今井勉(中町)(2)元木忍(新田)(3)山口安彦(本三)【同高校生以下】

(1)石田友香(北町)(2)三石奈央美(本六)(3)今井絵莉(上の原)

【団体の部】(1)上山高平、石田友香、山口安彦(2)今井勉、今井絵莉、米山裕恵(3)村田玲奈、元木忍、三石奈央美 -

伊那市美篶で倉庫など全焼

21日午後7時08分ころ、伊那市美篶芦沢の自営業春日弘一さん(39)方の倉庫から出火。修理作業場のある鉄骨平屋建て倉庫と、住宅離れのプレハブの計約110平方メートルを全焼、母屋の一部を焼き、7時50分に鎮火した。けが人はいなかった。

伊那署の調べによると、家人が倉庫の中にある焼却炉で紙くずなどを燃やしていたという。

出火場所が国道361号沿いだったため消火作業中は道路が全面通行止めになった。 -

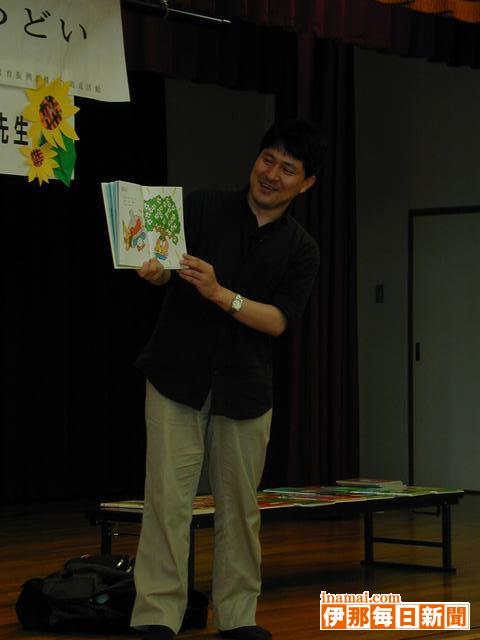

箕輪町で絵本作家・あきやまただしさんを招いたお話し会

箕輪町を中心とした有志によるおはなしを楽しむつどい実行委員会は10日、絵本作家・あきやまただしさんを招いた読み聞かせ講演会を箕輪町の松島コミュニティーセンターで開いた。約200組の親子が集まり、あきやまさん独特の絵本の世界を楽しんだ。

絵本や読み聞かせなどに触れ、子どもたちに豊かな心を育んでもらうことなどを目的として活動する同会は今年、子ども夢基金の助成を受け年内に4回のイベントを企画。今回はその2回目で、これまで箕輪町に招いたことがなかった絵本作家に講演を依頼した。

あきやまさんは、子どものリクエストに応じて自身の作品『へんしんトンネル』や『たまごにいちゃん』などを感情のこもった口調で読み上げた。子どもたちも、一緒に言葉を口にしながら、絵本が繰り広げるさまざまな世界を楽しんでいた。また、作品に登場する主人公をテーマとした歌の披露などもあり、会場をわかせた。 -

箕輪町スイミングプール利用まとめ

箕輪町教育委員会は20日に今季の営業を終了した町スイミングプールの利用状況をまとめた。26日間の営業で4315人が水泳を楽しんだ。

今季は7月15日にプール開きをし、20日までの28日間で雨天中止が2日間、営業は26日間だった。無料開放したプール開きは幼児から一般まで150人が利用。シーズン中に有料入場者と無料入場者を合わせ4315人が訪れた。05年度は27日間営業で4258人で、本年度は57人とわずかに利用が多かった。入場料合計は39万5900円。

スイミングプールの忘れ物を、町文化センターで保管している。町教委は、「心当たりのある方は取りに来てください」と話している。

忘れ物は水着、ゴーグル、バスタオル、水泳帽子、帽子、日傘、浮き輪、ボール、水筒、眼鏡ケースなど。名前を書いたものもある。問い合わせは文化センター(TEL70・6601)へ。 -

箕輪町女性模擬議会24日

箕輪町女性団体連絡協議会による女性模擬議会が24日、町役場の議場である。11人が登壇し一般質問をする。

女性模擬議会は町では、1988年11月に子どもと婦人による模擬議会が開かれて以来、19年ぶりとなる。模擬議会の開催を町も模索するなかで、女団連から提案があり、双方の思いが一致して実現したという。

模擬議会議員は25人。議長は女団連会長の釜屋美春さん。副議長は小林ふさ子さん。女団連に所属する11団体から代表者が参加。11人が一般質問する。

一般質問の要旨は次の通り。

田中利子さん (1)ながたの湯及びながた自然公園の充実(2)青少年の健全育成

北原愛子さん (1)新規就農支援事業(2)農業後継者(3)地産地消

原田とみ子さん (1)町の環境美化、清掃(2)豪雨災害

小林ふさ子さん (1)少子化対策に対する町の対策と今後の取り組み(2)人権・男女共同参画づくり

林とく江さん (1)生ごみの減量とリサイクル施設の設置

荻原弥生さん (1)介護保険(2)生活改善

池上智恵子さん (1)若年母子家庭の自立支援(2)学童保育(3)未満児保育

浦野美保子さん (1)中心市街地活性化法改正における町行政の商業振興(2)大型店と地元商店街の空き店舗対策(3)1集落1店舗の誘致と助成

伊藤喜代子さん (1)子育て支援(2)公園・緑地利用

唐沢喜美子さん (1)元気センター(2)天竜護岸利活用

大槻一子さん (1)福祉施策とボランティアセンターの改善(2)今後のボランティアセンターのあり方(3)総合的な多目的ボランティアセンターの設立が必要 -

大芝高原Tシャツで大芝高原まつりに参加しよう

大芝荘で発売中

南箕輪村大芝高原の大芝荘で、今年新しく作った大芝高原Tシャツを販売している。「大芝高原音頭Newヴァージョン2006」の完成を記念し、南箕輪村開発公社が作成した。「NewヴァージョンのTシャツを着て、26日の大芝高原まつりに参加しよう」と呼びかけている。

Tシャツは、左胸に南箕輪村キャラクター「まっくん」のイラストと、「信州大芝高原」の文字がある。背中は、大芝の「大」の字をイメージした「アカマツの大くん」、「芝」の字をイメージした「ひのきの芝ちゃん」が、大芝高原音頭Newヴァージョンを踊っている様子のイラストに、踊りの中にあるかけ声「ハイハイハイ」と、「踊!!大芝高原音頭」の文字が入る。「踊!!」は、かけ声「ヨッ」をイメージした。

サイズはS、M、L、LL、3L、ジュニア(110、130、150)。色はホワイト、ブラック、オレンジの3色。ジュニアはクリームイエローもある。価格は1枚1500円(税込)。

販売は大芝荘のみ。問い合わせは村開発公社(TEL76・0048)へ。 -

中学生ワークショップ作品展

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は8月3・4日に同館と山梨県立美術館を会場に開いたワークショップ「WORKS竏駐ュく動作は美しい」に参加した中学生の作品展を9月3日まで同館で開いている。「働く」、「ミレーの作品を見た印象」をテーマに生徒が思い思いに制作した絵画作品の中から約50点を展示している=写真。ワークショップを通じて得た「働く」ことに対する中学生らの思いも併せて掲示されている。

ワークショップは駒ケ根市の赤穂、東中学校、伊那市の伊那中学校の生徒約40人が参加。制作に先立って駒ケ根市の養命酒駒ケ根工場を見学したり、東京都府中市美術館館長で多摩美大教授の本江邦夫さんの講義「働く人の美しさ」を聞くなどして作品制作のイメージを高めた。2日目には山梨県の山梨県立美術館を訪ねてミレーなどの作品を鑑賞した。

午前9時縲恁゚後5時30分。入館料大人千円、大・高校生800円、小・中学生500円(小・中学生は土曜日無料)。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

写真クラブ「彩(いろどり)」作品展

駒ケ根市近郊在住のアマチュアカメラマンら約30人でつくる写真クラブ「彩(いろどり)」(宮澤基和代表)は第7回写真展「わたしの花風景竏衷o会いと想い」を駒ケ根市の市立博物館展示室で9月3日まで開いている。花や草木などをテーマにして会員20人がそれぞれに思いを込めて撮影した作品44点が展示されている=写真。真っ赤に色づいた紅葉や季節を彩るヒガンバナ、紅梅、ヒマワリ、藤、チューリップなどの花々の鮮やかな色彩を見事に切り取った作品のほか、山や森などの遠景を巧みに構図に取り入れた作品などが並ぶ。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時(最終日は午後5時)。8月28日は休館。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

駒ケ根ロータリークラブ新体制発足

駒ケ根ロータリークラブは21日夜、第48年度(06年7月1日縲・7年6月30日)の体制を発表した。新会長には中島清一さん(72)=駒ケ根印刷代表取締役=が就任した。中島会長は年度方針について、RIテーマと地区方針に従いつつ、特に地域の水保全と会員増強に取り組みたいとする考えを明らかにした。そのほか、模範的な奉仕活動を行う団体や個人の表彰、国際交流事業への参加や青少年交換留学生の派遣・受け入れのほか、ボーイスカウト、ガールスカウトへの支援などのさまざまな奉仕活動を行っていく。

主な役員・理事は次の皆さん。

▽会長=中島清一▽会長エレクト=福澤晴海▽副会長=松崎剛平▽幹事=福澤秀宏▽会計=宮下善行▽SAA=気賀澤正門▽直前会長=堀内照夫▽副幹事=村澤英夫▽副会計=赤田伊佐雄▽クラブ奉仕委員長=松崎剛平▽職業奉仕委員長=春日衛▽社会福祉委員長=久保田治秀▽国際奉仕委員長=塩澤崇▽新世代活動委員長=下平順一 -

外国人企業研修受け入れ協議会総会

宮田村内の10企業でつくる外国人研修受け入れ企業協議会はこのほど、定時総会を開いた。受け入れ開始から5年が経過し、企業側の受け入れ姿勢、倫理観を改めて徹底。研修が双方にとって有意義なものになるよう、共通認識を深めた。

村商工会の事業としてで2001年5月にスタート。当初は2社だったが、現在は10社にまで増加。中国大連市の意欲ある若者61人(うち男性7人)が、各企業で語学なども学びながら技術の習得に励んでいる。

近年、国の入国管理が厳しくなっていることもあり、この日の総会では受け入れの理念や研修生の日常の生活管理など改めて徹底した。

原田和愛会長(テーケー社長)も「企業としての意識をさらに高めていこう」と呼びかけた。 -

北割区で初の班対抗ドッヂビー大会

ドッジボールの球をウレタン性の円盤に変えることで、誰もが楽しめる「ドッヂビー」。近年小学校などでも扱われるニュースポーツだが、宮田村北割区の住民が、初めての班対抗の大会で熱戦を展開した。公民館分館(本田秀樹分館長)の主催で、老若男女問わず一緒にプレー。幅広い年代の参加者が力をあわせ、心地良い汗を流した。

同区では数十年前からこの時期に班対抗ソフトボール大会を開くのが恒例。しかし、成人の参加に限られ、さらに地区によっては高齢化も進むことなどから体育部が思案していた。

そこで白羽の矢が立ったのが「ドッヂビー」。誰もが気軽に楽しめるとあり、参加した11班のチーム構成のなかには小学生や女性、中高年の姿も目立った。

ドッジボールの要領で、コートに分かれて対戦。2つの円盤を投げわけ、相手に当てて競った。

男性参加者は「最初は子どもの遊びと思ってなめていたけど、思ったよりハード。なかには違和感を持った人もいたみたいだけど、みんなで楽しめて良いんじゃないのかな」と話した。

熱戦の結果、優勝は11班。2位は8班、3位は5班と10班だった。 -

村議と区長が懇親マレット

宮田村の村議会(小林茂議長)と区長会(会長・太田照夫町2区長)は22日、マレットゴルフで懇親。ともにプレーを楽しみながら、村のために今後も協力していこうと心をひとつにした。

新田区のマレットゴルフ場で行い、12人の村議と11人の区長の大半が参加。雨が降る天候となったが、3縲・人で1組となり仲良くラウンドした。

時に冗談も飛ばしながら、和気あいあいと。競技終了後は場所を移して懇談し、自立のむらづくりについて意見を交換した。 -

千葉市農山村留学飯島小と交流

飯島町に農山村留学で滞在している千葉市の3小学校(寒川・生浜西・弥生小)の6年生48人は22日、千人塚公園で、飯島小学校6年生72人と、3班に分れ、マレットゴルフやネイチャーゲームなどで交流を深めた。

このうち、アドベンチャー班は城ケ池で、B&Gのインストラクターの指導で、カヌーやヨット、ローボートを体験。水着に着替え、ライフジャケットを着けた児童らは、オールやパドルの扱いを練習してから、ローボートやヨット、カヌーに乗り込んだ。

オールの扱いに慣れず、もたもたしていたローボートも、ほどなく、「オーエス」の掛け声を響かせ、沖合いに。ヨットも川面の微風を受け、静かな水面を走った。

1人乗り、2人乗りのカヌーもスーイ、スーイと対岸を目指した。

一方、マレットゴルフ班は林間に快音を響かせ、ネイチャーゲーム班は3人1組になり、「キノコ」「においのするもの」「手の平よりも大きな葉」などの課題に沿って、園内を探しまわった。

弥生小学校の鷹野忠洋校長は「ホームスティー先の農家や役場のみなさんが心を込めて歓待していただいた。長野県の大自然に触れ、親元を離れ、農村での宿泊体験は心に残る思い出になるのでは」と話していた。

19日来町した千葉市の小学生らは23日、アグリネーチャーいいじまで閉校式を行い、道の駅花の里いいじまで、家族への土産を買い、帰途につく。 -

中川村農業委員一般選挙の書類事前審査に10派

中川村選挙管理委員会は22日、9月10日の任期満了に伴う中川村農業委員選挙の届出書類事前審査を役場で開いた。定数10に対し、同数の10派が出席し、審査を受けた。

選挙委員定数が14から10に削減された農業委員選挙は29日告示、定数オーバーなら、9月3日、投開票で10人の選挙委員が決まる。

立候補予定者は次のみなさん(受付順)

▽柳生仁氏(59、新)=美里▽大島澄男氏(61、現)=小和田▽松沢吉久氏(57、新)=横前▽京沢豊氏(63,新)=北組▽片桐武氏(63、新)=上前沢▽平沢延俊氏(66、新)=桑原▽大島隆氏(61、新)=田島▽大場隆夫氏(63、新)=中田島▽下平宗男氏(62、新)=柏原▽北島勝義氏(60、新)=葛北 -

愛知県の三谷水産高校が上農から自転車で母校を目指す

自分たちの住む愛知県蒲郡市まで流れる水の源流・天竜川を見ながら自転車で母校まで帰ろう竏窒ニ、南箕輪村の上伊那農業高校から愛知県立三谷水産高校までの約210キロを、水の流れを見ながら自転車で完走するイベントを企画した三谷水産高校の生徒が22日、上農高校をスタートした。

上伊那農業と三谷水産は、3年前から互いの文化祭に参加し合うなど、「山と海」の交流を深めてきた。

三谷水産のある蒲郡市の貯水池「とよおか湖」などに流れ込む豊川用水は、天竜川の佐久間ダムから一部の水が流れ込んでいる。その天竜川をさかのぼると、上伊那農業のある上伊那地方までたどり着くことができるが、こうした事実はあまり知られていないため「自然を肌で感じながら、その事実を確かめよう」と、今回の旅を企画。

旅に臨むのは三谷水産生徒会役員ら7人。2台の自転車のうち、1台はメンバーが交代で走るが、1台は河合聖君が3日間連続で完走する。旅は1日ごとの日帰りで、次の日は前日の終了地点からスタートする。

河合君は「天竜川の水の一部が自分たちのまちに流れ着いていることを自分の目で見てみたい。がんばりたい」とあいさつ。

上伊那農業の生徒も、子牛などと共に見送りに出向き、エールを送っていた。 -

弥生に37年前の交換留学生が来校

37年前に伊那弥生ヶ丘高校初の交換留学生として来伊したアメリカカリフォルニア州在住のデボラ・フォーゲル・デイビーさん(54)が21日、37年ぶりに伊那市の伊那弥生ヶ丘高校を訪れ、旧友やホームステイ先の家族との再会を喜んだ。

37年前、約2カ月半を伊那弥生ヶ丘高校の生徒として学び、唐沢温美さん(57)姉妹の家でホームステイしていたデボラさん。その後、日本へ来る機会はなかったが、唐沢さん家族との交流は続けてきた。

今回は、高齢になった唐沢さん両親に会うことなどを目的に、夫や長女、長男と共に来伊したため、当時の思い出がつまった学校を訪れた。

デボラさんが「当時は田畑が広がっていたけど、今は都市に変わった」と語ると、唐沢さんも「英語の先生でもデイビーと対等に話せる人はいなかった。私たちが英語を話せない分、日本語をたくさん覚えてくれた」などと話し、昔話に花を咲かせた。また、新しくなった教室や図書館などを見学。机に座るなどして、当時の感触を思い出していた。 -

伊那市の女子児童2人がけん玉、陸上で全国へ

全国少年少女けん玉道選手権大会(27日、東京都)に3年連続出場する伊那市の伊那東小学校6年・平澤菜菜さん(12)と、第22回全国小学生陸上競技交流大会(25縲・7日、東京都)でオープン種目のソフトボール投げに初出場する西箕輪小6年・落合悟花さん(12)が21日夕、市役所の小坂樫男市長らに意気込みを語った。

前回大会で優勝している平澤さんは小坂市長らを前に、「一回転飛行機」や「宇宙一周」などの難技を巧みにこなし、一層の上達ぶりを披露。「練習をたくさんしてきたので、結果はついてくると思います」と連覇への自信を伺わせた。

2年生の終盤にけん玉を始め、現在は日本けん玉協会公認の4段。4年のときに全国大会に初出場、翌年2度目の挑戦で見事初優勝を飾った。同校を会場に6月にあった甲信越北陸ブロック大会でも期待通りの活躍をみせ、3大会連続出場を決めた。連覇に向け、大会などで失敗してきた苦手な技の克服に練習を重ねているという。

球技や器械体操などもこなすスポーツ好きという落合さんは、4年のときにソフトボール投げを始めた。地道な努力の結果、松本市で6月にあった県大会では自己新となる51メートル31で優勝、悲願の全国への切符を手にした。 初の大舞台に向けて「大会ごとに良い記録が出ているので、自己記録更新を目指したい」と意欲を示した。

小坂市長はそれぞれを激励し、全国での活躍を期待した。 -

三峰川「子どもみらい会議」 水質調査

三峰川みらい会議は19日、伊那市美篶青島の三峰川で、同地区の児童約30人による水質調査をした=写真。子どもたち主体の組織活動の初回企画として展開。水質を調べるため、指標生物を採取し「きれいな水」であることを確認した。

同会議が主催する三峰川での写生大会などの企画へ、積極的参加をする「子どもみらい会議」を結成。織井秀夫代表は「子どもたちの目線で考えることの一歩にしたい」とし、会では次世代の担い手たちに川について考える機会の場をつくっていく。

この日は、国土交通省・天竜川上流河川事務所の恒例の水質調査に共催で参加した。参加者らは、浅瀬の石を引っくり返し、網を使って、ヒゲナガカワトビゲラ、サワガニなどを採取。三峰川の水質は例年と同じで、きれいな水であることが分かった。

児童らは「大物が獲れた」などと、川の中をはしゃぎ回りながら調査。関係者によると数量は大水が出た後だったため、例年より半分ほどとのことだが、子どもたちは生物を発見する度に名前を聞くなど、関心深げの様子だった。 -

花や風景鮮やかに 富県写真クラブ夏季展示会

伊那市の富県写真クラブ(板山寛一代表)の夏季展示会は8月末まで、伊那市の富県公民館(富県ふるさと館)で開いている。風景や花などを被写体に会員12人が一人2点ずつの力作、計24点を出品している。

3年目を迎える写真クラブ。会員は会社員、定年退職者など40竏・0代の約20人、月一回の集まりで講師の伊藤眞さん=富県北福地=のから講義を受け、技術の向上を目指している。

季節ごとに展示会を開き、今回で3回目。春に撮影した写真が中心で、高遠城址(し)公園の夜桜などがある。地元の自然のほか、木曽馬の牧場、富士山などを題材にした旅先の思い出も作品になっている。

板山さんは「素人の趣味を持った人たちが自分なりのテーマで撮っている。ぜひご覧ください」と来場を呼び掛けている。 -

農山村留学の千葉市児童と長谷小児童が交流

伊那市長谷に農山村留学している千葉県の千葉市立あすみが丘、扇田の両小学校6年生約190人と、地元の長谷小5、6年生約30人が21日、川遊びやウォークラリーなどで交流した。

3校の児童が混ざり合って班をつくり、マレットゴルフ、ダム探検、川遊び、ウォークラリーに分散し、互いの仲を深めた。

黒川での川遊びは60人余が参加。ゴムチューブに乗ったり、水を掛け合ったり、ペットボトルでいかだを作って浮かべたり、川辺にあるさまざまな形の石を集めて色を塗ったりして自然と親しんだ。

最初は「冷たーい」と口にしていた児童たちも、慣れてくると大はしゃぎ。泳いだり、もぐったりして水しぶきをあげた。

あすみが丘小の堀江千紘さん(12)は「川で遊ぶなんて初めて。こんなきれいな川で、普段できない遊びができて楽しい」と大喜び。長谷小6年の中山沙紀さん(11)は「長谷の自然を満喫してもらって、いい思い出をつくって帰ってもらいたい」と話していた。

農山村留学は千葉市の「子どもいきいきプラン」事業の一環で、6年目。23日までの4泊5日の日程で、地域住民との交流を通して農林業などを体験している。 -

柳沢地区の農地、年内を目途に復旧を目指す

7月の豪雨災害から1カ月が経過した。土石流災害が発生した伊那市柳沢地区の農地では、堆積した土砂が乾燥し、手付かずの状態。市は、復旧に40万円以上かかることが予測される農地には、国の災害復旧事業へ補助申請をしようとしており、現在は9月の現地視察を待っている。視察などが済み次第、速やかに工事に着手し、来年度のまき付けに影響がでない年度内を目途として、工事を完了したいとしている。

柳沢地区で被害があった農地のうち、災害復旧事業の対象となりそうな面積は約7ヘクタール。しかし、今なお被害報告が各地から上がってくるため、実際にはもっと拡大する可能性があるという。

また、災害復旧事業の補助を受ける場合、所有者が費用の一部を負担しなければならないが、被害があった農地の中には耕作放棄地もあり、あえて出費をしてまで復旧を望まない所有者もいる。そのため市は現在、各所有者に復旧の意思を確認する作業に入っている。

また、用水路など農地周辺の設備改善にはすでに着手しており、来年度への影響がないようにしたいとしている。 -

熱戦の中川村バレー祭

第15回中川村バレー祭(村公民館主催)は20日、村民グラウンドなどで開いた。性別、年齢別の4部門に58チームが出場。炎天下にも負けない、熱い戦いを繰り広げた。

村が東西に分かれて対戦した当時から続く、伝統のバレーボール大会。今年も地区や仲間でチームをつくり、数多くの参加があった。

一般男子は今年も土のグラウンドで熱戦を展開した。ギラギラとまぶしい真夏の太陽が照りつけたが、試合に集中。チームプレーの醍醐味を満喫した。

結果は次の通り。

【男子一般】▽1コート(1)田島A(2)横前A(3)柳沢A(4)KTボーイ(5)呑んべーず(6)中田島▽2コート(1)南田島(2)南原(3)中央(4)牧ケ原(5)柏原(6)沖町A▽3コート(1)葛北B(2)渡場A(3)三共A(4)中組ユース(5)北組▽4コート(1)はちぶせ(2)中通(3)美里(4)南陽(5)下平

【男子40歳以上】▽5コート(1)田島A(2)横前B(3)サザンスターズ(4)KT(5)柳沢B(6)沖町B▽6コート(1)三共B(2)下平A(3)四宮観光(4)葛北A(5)渡場B(6)坂戸クラブ

【女子一般】▽7コート(1)沖町B(2)牧ケ原女子(3)中組A(4)中田島(5)美里(6)横前A▽8コート(1)KTガールズ(2)南原(3)田島B(4)柳沢(5)渡場(6)南田島▽9コート(1)柏原(2)下平(3)三共(4)南陽(5)葛北

【女子40歳以上】(1)KT(2)田島A(3)横前B(4)中央(5)柏原(6)沖町A(7)柳沢B -

上伊那で停電 送電線に落雷

21日午後、中部電力の送電線へ落雷があったとみられ、伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、南箕輪村の一部で、1分縲・0分に及ぶ停電が2回あった。延べ約2万5300戸の一般家庭などに影響が出た。

-

上伊那陸上競技選手権・熱戦の結果

◆第46回上伊那陸上競技選手権大会(20日・伊那市陸上競技場、決勝記録)

☆男子

【100メートル】▽中学(1)山下桂(赤穂3)11秒73(2)加藤一樹(赤穂2)(3)松尾駿輝(赤穂2)(4)原翔太(伊那2)(5)蟹沢恭吾(伊那東部2)(6)金子義朗(箕輪2)(7)小田部宙(春富1)(8)田中大貴(宮田2)▽一般(1)西尾辰也(高遠高3)11秒63(2)春日豪(高遠高3)(3)唐沢和也(伊那弥生高1)(4)村井大介(駒ヶ根工業1)(5)春日徹也(伊那弥生高2)(6)平沢快嗣(伊那弥生高1)(7)名和正輝(高遠高3)

【200メートル】▽中学(1)山下桂(赤穂3)23秒56=大会新(2)田畑勇貴(伊那2)(3)小田切隼人(宮田2)(4)北原蒼士(駒ヶ根東2)(5)宮下清雅(宮田2)(6)佐藤優樹(宮田2)(7)鰍沢将平(駒ヶ根東1)(8)竹村笙(宮田2)▽一般(1)春日豪(高遠高3)23秒66(2)平沢快嗣(伊那弥生高1)(3)春日徹也(伊那弥生高2)(4)赤沢侑生矢(駒ヶ根工業1)(5)宮下暢央(伊那弥生高1)

【400メートル】▽共通(1)大野裕紀(赤穂2)52秒83(2)唐沢和也(伊那弥生高1)(3)小林祐作(伊那弥生1年)(4)北原渡(春富中3年)(5)高島一貴(南箕輪中2)(6)米沢祥吾(駒ヶ根東2)(7)富田将平(伊那東部中2)

【1500メートル】▽共通(1)小林太一(信州大)4分12秒25(2)春日隆太

大(伊那北高1)(3)福沢潤一(駒ヶ根東中2)(4)天野史郎(伊那北高2)(5)吉川一平(伊那弥生高2)(6)高橋聡(伊那弥生高1)(7)白鳥敦(箕輪中2)(8)倉沢昇平(高遠高1)

【3千メートル】▽中学(1)宮脇千博(駒ヶ根東3)9分33秒10=大会新(2)小林純平(駒ヶ根東2)(3)大蔵孝典(赤穂3)(4)天野努(駒ヶ根東3)(5)小田原佑樹(赤穂3)(6)矮松草野(中川2)(7)赤沢竜太(赤穂3)(8)久保田光(駒ヶ根東2)

【5千メートル】▽一般(1)柳沢瑞樹(上伊那陸協)15分32秒38(2)大村紘樹(信州大)(3)守屋智春(上伊那陸協)(4)鈴木昌幸(ジェルモ)(5)福沢純平(上伊那農業高2)(6)村上剛(伊那北高1)(7)佐々木跡武(上伊那農業高3)(8)柴巧磨(上伊那農業高2)

【110メートルハードル】▽中学(1)赤羽巧(辰野3)17秒44(2)宮坂佳裕(辰野2)(3)村沢和樹(宮田3)(4)蟹沢勇斗(伊那東部1)▽一般(1)森嵩貴(駒ヶ根工業高1)20秒70

【4×100メートルリレー】▽中学(1)赤穂A(松尾駿輝、加藤一樹、大野裕紀、山下桂)45秒73=大会新(2)駒ヶ根東A(真木啓佑、米沢祥吾、鰍沢将平、北原蒼士)(3)宮田(佐藤優樹、田中大貴、小田切隼人、村沢和樹)(4)駒ヶ根東B(伊沢明大、小林純平、天野努、福沢潤一)(5)辰野(有賀春樹、蟹沢良介、唐沢雄介、宮坂佳裕)(6)中川(桃沢大祐、片桐佑太、滝沢駿輝、米山雅人)(7)赤穂B(中原祐吾、小椋渉、福沢大輔、小林正寿)▽一般(1)高遠高(橋爪純、丸山拓実、名和正輝、春日豪)45秒38(2)伊那弥生高(小林祐作、春日徹也、平沢快嗣、唐沢和也)(3)駒ヶ根工業高(森嵩貴、村井大介、尾崎充統、赤沢侑生矢)(4)上伊那陸協(金山秀俊、三沢拓哉、福沢健一、松田悠史)

【走り高跳び】▽中学(1)瀧沢俊輝(中川2)1メートル50(2)真木啓佑(駒ヶ根東1)(3)竹松高彬(春富1)(4)南沢延輝(中川1)清水智成(南箕輪1)(5)下平峻也(中川1)(6)宮下広大(中川1)▽一般(1)稲村立吉(高遠高1)1メートル70(2)小林圭輔(伊那北高1)

【棒高跳び】▽共通(1)上杉丈夫(上伊那陸協)4メートル20(2)丸山拓実(高遠高3)(3)城取寛幸(高遠高2)(4)小沢聖(高遠高2)(5)春日太陽(春富中2)(6)正木豊(伊那東部中3)(7)田畑裕(春富中3)(8)稲垣侑希(辰野中3)

【走り幅跳び】▽中学(1)原翔太(伊那2)5メートル30(2)伊沢明大(駒ヶ根東1)(3)市川誠(箕輪2)(4)更科剛(辰野2)(5)宮坂和也(辰野1)(6)倉田英明(中川2)(7)石垣翔伍(中川2)(8)小河郁也(箕輪2)▽一般(1)原弦太郎(長野高専2)6メートル11(2)野溝亮太(高遠高2)(3)西尾辰也(高遠高3)(4)金山秀俊(上伊那陸協)(5)松田悠史(上伊那陸協)

【三段跳び】▽一般(1)野溝亮太(高遠高2)12メートル17(2)橋爪純(高遠高3)(3)笠川真一(駒ヶ根陸協)

【砲丸投げ】▽中学(1)中谷俊貴(辰野3)11メートル10(2)蟹沢良介(辰野2)(3)米山雅人(中川2)(4)安藤純(箕輪1)(5)鰍沢将平(駒ヶ根東1)(6)秋山海(中川2)(7)真木啓佑(駒ヶ根東1)(8)中島和希(伊那東部1)▽一般(1)遠藤邦彦(駒ヶ根陸協)12メートル11(2)福島健一(駒ヶ根陸協)(3)渡部優樹(駒ヶ根工業高2)(4)大槻広美(上伊那陸協)(5)福沢聰和(上伊那陸協)

【円盤投げ】▽一般(1)遠藤邦彦(駒ヶ根陸協)31メートル54

【やり投げ】▽一般(1)福島健一(駒ヶ根陸協)45メートル56(2)加納拓馬(伊那北高2)(3)後藤智耶(駒ヶ根工業高1)(4)堀井裕介(伊那北高1)(5)春日信二(高遠高1)(6)伯耆原匠(伊那弥生高1)

☆女子

【100メートル】▽中学(1)征矢萌唯(箕輪1)13秒21(2)中原里奈(春富2)(3)伊藤美智花(伊那2)(4)大久保萌花(伊那東部1)(5)茅野万里奈(辰野)(6)下島鈴花(春富2)(7)金子美穂(伊那1)(8)吉沢文香(駒ヶ根東2)▽一般(1)仲田千秋(伊那弥生高3)12秒77(2)菊池真奈美(伊那弥生高3)(3)北原瑞季(伊那弥生高3)(4)馬場彩香(伊那弥生高1)(5)熊谷瑛梨奈(伊那弥生高1)(6)伊東かほり(伊那西高2)(7)中村茜(伊那弥生高1)

【200メートル】▽中学(1)征矢萌唯(箕輪1)26秒83(2)小池麻美(駒ヶ根東2)(3)吉沢文香(駒ヶ根東2)(4)小森安津咲(箕輪2)(5)下島瞳(駒ヶ根東2)(6)北原夏帆(駒ヶ根東1)(7)池上萌(赤穂1)(8)酒井はるか(宮田2)▽一般(1)仲田千秋(伊那弥生高3)25秒69(2)菊池真奈美(伊那弥生高3)(3)平沢成美(伊那西高2)(4)馬場彩香(伊那弥生高1)(5)熊谷瑛梨奈(伊那弥生高1)(6)山崎愛里(伊那弥生高1)

【400メートル】▽共通(1)栗林夏美(辰野高2)65秒27(2)中村茜(伊那弥生高1)(3)倉田好美(伊那西高2)(4)原奈々(箕輪中1)(5)唐沢萌香(箕輪1)

【800メートル】▽共通(1)青木美智子(駒ヶ根東3)2分31秒23(2)服部景(伊那北高1)(3)蟹沢未来(赤穂中1)(4)山腰絵里(辰野高1)(5)板倉唯(駒ヶ根東中3)(6)鈴木晴花(駒ヶ根東中2)(7)伊藤萌(伊那東部中1)(8)林優子(辰野中2)

【3千メートル】▽共通(1)滝沢恵美(駒ヶ根陸協)10分31秒92(2)篠田美樹(駒ヶ根東中2)(3)寺平稚博(駒ヶ根東中2)(4)鈴木麗央奈(伊那東部中2)(5)竹村知世(駒ヶ根東中1)(6)水上八重子(伊那西高2)(7)小林礼乃(伊那弥生高2)

【100メートルハードル】▽中学(1)桐山明日香(宮田2)17秒38(2)中谷一恵(辰野2)(3)牧野りく(駒ヶ根東2)(4)平沢麗華(宮田2)(5)北原夏帆(駒ヶ根東1)▽一般(1)林恵理香(伊那西高2)18秒38(2)小沢智代(伊那弥生高1)

【4×100メートルリレー】▽中学(1)春富(有賀楓子、下島鈴花、有賀みづき、中原里奈)55秒80(2)辰野(中谷一恵、茅野万里奈、長田美咲、塩沢華保)(3)駒ヶ根東A(宮下杏香、北原夏帆、下島瞳、吉沢文香)(4)宮田(平沢麗華、保科千絵、石倉みほ、桐山明日香)(5)伊那東部(根橋優美子、伊藤萌、大久保萌花、馬場和香子)(6)駒ヶ根東B(宮下摩衣、北原成美、牧野りく、渋谷多江)(7)伊那(曽我香凛、金子美穂、春日智香、伊藤美智花)(8)中川(村田名、桃沢梨花、白沢美雪、小林由佳)▽一般(1)伊那弥生高A(北原瑞季、菊池真奈美、熊谷瑛梨奈、仲田千秋)(2)伊那西高(平沢成美、伊東かほり、青木亜由美、林恵理香)(3)伊那弥生高B(中村茜、鹿野恵理、小沢智代、馬場彩香)

【走り高跳び】▽中学(1)有賀楓子(春富1)1メートル40(2)金倉和帆(中川2)(3)中谷一恵(辰野2)(4)白沢美雪(中川2)(5)松島愛(春富1)(6)大沢早絵(宮田1)馬場和香子(伊那東部1)▽一般(1)小口紗也加(伊那西高3)1メートル45

【棒高跳び】▽共通(1)保科早紀(伊那北高2)2メートル61(2)伊藤楓(春富中1)(3)田畑みなと(春富中1)

【走り幅跳び】▽中学(1)桐山明日香(宮田2)4メートル65(2)大久保萌花(伊那東部1)(3)唐沢由実(春富2)(4)伊藤夏希(春富3)(5)小出海月(宮田1)(6)小牧柚香(春富1)(7)長田美咲(辰野2)(8)下島瞳(駒ヶ根東2)▽一般(1)中泉有紗(伊那西高2)4メートル58(2)下平侑美(伊那西高1)(3)小沢智代(伊那弥生高1)(4)大倉未来(伊那西高1)

【砲丸投げ】▽中学(1)宮下花歩(中川2)9メートル54(2)村田彩香(南箕輪2)(3)大沢樹里(駒ヶ根東2)(4)原美月(南箕輪2)(5)宮下摩衣(駒ヶ根東2)(6)菊池茜(南箕輪2)

【やり投げ】▽一般(1)小林知恵実(伊那西高2)30メートル12

1912/(金)