-

みはらしファームにカブトムシ牧場

カブトムシ牧場で天然のカブトムシを採集してみませんか竏秩B伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームはこのほど、園内に「カブトムシ牧場」をつくった。樹木の生えた空間、約40平方メートルをネットで区切った空間になっており、数十匹のカブトムシが放たれている。現在は約300匹の幼虫が続々と成虫になり始めており、1匹100円で採集体験ができるように開放していく。

今年みはらしファームでは、ブルーベリー園で肥料として使っているウッドチップに大量のカブトムシの幼虫が発生。数カ所に積んであるウッドチップの山には、それぞれ約200匹の幼虫がおり、5月下旬、それを同園で採集し、成虫になるまで育ててきた。

一部は、松本市であった夢街道フェスタなどで販売。2日で200匹が完売となる好評ぶりだったという。

カブトムシ採り体験は、29、30日にみはらしファームで開く夕涼み市から開始し、その後もカブトムシがいなくなるまで体験できる。

担当者は「生きのいい天然のカブトムシなのでぜひ」と多くの来場を呼びかけている。

問い合わせはみはらしファーム公園事務所(TEL74・1807)へ。 -

伊那商工会議所が永年勤続優良社員表彰式

伊那商工会議所の永年勤続優良社員表彰式が25日、伊那商工会館であった。35年勤続者をはじめとする19人を表彰した。

昨年まで5年勤続ごとに表彰していたが、雇用労働委員会で表彰時期や表彰年数などを検討。30年勤続まで10年単位、それ以降は5年単位で表彰することにし、議員総会と合わせて開いた。

向山公人会頭は、表彰者一人ひとりに表彰状と記念品を手渡し「中小企業の元気が地方経済の景気回復を取り戻す。企業にとって豊かな経験と熟練した技術を持った皆さんはなくてはならない存在」と活躍に期待した。

そのあと、35年勤続の小阪東洋さんが「与えられた仕事に打ち込むことが、産業の発展、家庭の幸せをもたらすものと思う。これからも研さんを積むことを約束する」と述べた。

表彰されたのは次の皆さん(敬称略)。

▽勤続年数35年=向山静夫(利久電器)小阪東洋(三洋グラビア)▽30年=松岡誠司(利久電器)和久田佳秀、薮原芳信、久保村厚(以上三洋グラビア)▽20年=横溝きく美、斉藤由美子(以上利久電器)伊藤悟、矢沢章(以上三洋グラビア)飯島幸男(山田新聞店)酒井稔(伊那商工会議所)▽10年=百瀬早苗(ゴトー電機)松崎まき子(テク・ミサワ)平林和博、早川宏幸(以上NCC)林丈博(NCCトーヨー住器)鶴貝護(扇屋石油)市ノ羽靖樹(伊那エンジニアリング) -

伊那まつり中止が決定

伊那まつり委員会(会長・小坂市長)は26日夜、8月の「第34回伊那まつり」を中止することに決めた。開催について賛否両論あったが、梅雨前線の影響で被災者の心情に配慮。花火などの取り扱いは、早急に検討する。

委員会には区長、商工関係、各種団体長など24人が出席。「新市が発足して初めてのまつり。災害復興の意味を兼ねて開いてほしい」と開催を望む一方「災害対策本部が解散していない。市民が一丸となって楽しめる状況にない」と意見が分かれた。延期という案もあった。

全員の意見が出尽くしたあと、正副会長に判断を一任。市内に被災者がいる、近隣で犠牲者が出ていることを理由に「中止」の結論を出した。

梅雨前線の影響で、各地域の夏祭り中止が相次ぐ中、まつり開催について最終決定する必要があるとして急きょ、委員会を開いた。

実行委員会事務局にも、参加する市民や県外者から問い合わせが数件入っていた。

中止が決まった翌日の27日は午前中から、おどり連の参加者などから数十件の電話がかかった。中止に納得したものの、残念がる声が多かったという。

まつりは8月5、6日、市街地や市役所駐車場などを会場に、市民おどり、花火大会を柱に、多彩な催し物を組んでいた。中止は34回目にして初めて。 -

KOA四半期経営成績

KOA(本社・伊那市、向山孝一社長)は27日、07年3月期第1四半期(4縲・月)の財務・業績の概況を発表した。四半期純利益は、13億6800万円(前年同期比173・1%)だった。

世界的な景気拡大や企業収益改善による設備投資の増加で、部品需要が拡大し、売上高は前年同期に比べて20・1%、139億5300万円増加した。

利益は、原価低減の取り組みに加え、売上高が大幅に増えたことから、営業利益が16億1300万円(166・2%)、経常利益が19億7千万円(134・2%)となった。

06年9月期(06年4縲・月)の連結業績は、当期純利益を25億円と予想している。 -

高校総体出場など3選手を村長激励

宮田村から全国高校総体と全国小学生テニス選手権に出場する3人の激励会が28日、村役場であった。清水靖夫村長がエールを送ると、ベストを尽くすと誓った。

フェンシング個人の赤穂高2年の三澤杏奈さん=大原区=、新体操団体の伊那西高2年大沢ひとみさん=南割区=は、ともに2年連続の全国。

来月に大会が迫るが「今まででベストの状態。常に上位を狙って最後まで戦いたい」(三澤さん)「最高の舞台で最高の演技をみせたい」(大沢さん)と抱負を語った。

テニスで初の全国の舞台を踏む宮田小学校6年の牧野菜摘さん=町3区=は「レベルも高いと思うが頑張りたい」とあいさつした。

清水村長は「村の代表として活躍を期待している。日ごろの成果を発揮してきてください」と激励した。 -

安協宮田支会が通学路などに反射材設置

交差点事故を防ごうと、宮田村内の通学路など5カ所に27日、高輝度反射材が設置された。伊南安協の事業で、この日は同宮田支会の役員が協力して道路脇の縁石などに取りつけた。車のライトで反射することにより、横断歩道の存在をドライバーに知らせ、歩行者の安全を確保する。

今年4月に駒ケ根市内に設置したところ、「交差点が分かりやすい」など評判に。管内各市町村に設置しようと、伊南安協が事業化した。

宮田支会は、小、中学校近くの通学路交差点、町3区やつつじが丘区、中越区の事故の危険性が高い場所を選んで設置。

橋爪利夫支会長は「ドライバーに注意を促すとともに、設置したことが少しでも事前の啓発になれば」と話していた。 -

中学生レスキュー隊員がパソコン教室サポート

夏休み恒例、初心者対象の宮田村公民館パソコン教室が27日、開講した。宮田中学校の生徒有志でつくる「パソコンレスキュー隊」が講師補助として参加。質問に受け答えするなど、指導にあたった。

同中の堀川隆義教諭が講師で8月2日までの全4回。今年は幅広い年齢層の15人が受講し、簡単な文章や写真編集、暑中見舞いハガキの作成などに挑戦している。

レスキュー隊は昨年の教室に引き続き2回目の・ス出動・ス。

この日は3人の生徒が、困っている受講者のサポートにあたっていた。 -

豪雨被害の林道復旧見通し立たずも、孤立した牛たち元気に

豪雨により決壊した宮田村の寺沢林道で27日から、本格的に土砂を取り除く作業などが始まった。26日には林道終点の宮田高原まで、村や村議、地方事務所の担当者らが視察。高原内に取り残されている放牧中の牛9頭の健康状態が、良好であることも確認した。ただ、林道入口から6・5キロの崩落は、道が約10メートルに渡って崩れてなくなっており、早期の復旧は困難な状況だ。

村は宮田高原キャンプ場の今季営業を既に断念しているが、大きく崩落した場所は車が全く通れないため、放牧牛の下山も見通しが立たない状態。

26日の視察で牛の健康状況などを確認した村の担当者は「今のところは問題ない」と説明する。

しかし孤立状態が長引くことも予想され、関係者は苦慮。村は定期的に宮田高原まで入り、牛の管理を行っていく計画だ。 -

クマのしわざ?、養蜂場荒らされる

宮田村大田切区の太田切川沿いの河畔林内で、クマによって養蜂場が荒らされたと26日朝、同村に通報があった。村産業建設課の担当者が調査したところ、クマが蜜をなめたと思われる跡や、子グマとみられる足跡などを確認。目撃情報はないが、現場近くには民家もあり、注意を呼びかけている。

現場には養蜂箱数十個が置いてある。数日前から荒らされた形跡があり、駒ケ根市内に住む養蜂場の所有者が村へ相談して分かった。

周辺は河畔林が続くが、水田などで開けた場所もある。この養蜂場もすぐ脇には水田があり、約100メートルほど離れた場所には民家や工場も点在している。

村は防災無線や有線による広報を使って全村に注意を促したほか、現場周辺に広報車を巡回させている。

また、養蜂場の所有者には早急に電気柵を場周辺に設置するよう指導した。

村内では近年クマの目撃が相次いでいるが、中央道や広域農道より東側に出没したという情報はない。

村内は集中豪雨により山林被害も出ているが、クマの出没との因果関係は分かっていない。 -

大芝高原まつりポスター・うちわ・パンフレット図案入選作品展

南箕輪村の第21回大芝高原まつり実行委員会は、ポスター・うちわ・パンフレット図案入選作品展を役場ロビーと大芝の湯ロビーで開いている。完成したポスター、うちわも展示している。

最優秀賞3点、優秀賞4点、佳作11点。南箕輪中学校の美術わくわくクラブ員と希望者から18点の応募があった。

祭りの8月26日まで展示し、祭りを盛り上げる。 -

南アルプス・鋸岳で女性遭難

26日午前6時50分、南アルプス鋸岳の鹿ノ窓付近でけがをしていた、京都府京都市の病院職員女性(24)を県警ヘリコプターが収容した。女性は単独で登山中、25日午後5時ごろ、同所で滑落し、左足を捻挫するけがを負っていた。

-

信毎上伊那販売店会従業員マレットゴルフ大会

信毎上伊那販売店会(堀川博行会長)の従業員マレットゴルフ大会は23日、伊那市のマレットパークはびろであった。

92年から、全従業員の福利厚生と親ぼくを兼ねてマレットゴルフ大会を開き、交流を図るとともに、新聞販売への理解を深めている。

大人91人、子ども2人の計93人が参加。3、4人ずつのグループでコースを回り、「元気よく打て」「ホールインワンを狙うぞ」と、和気あいあいと楽しくプレーした。

大会後はレストラントマトの木で表彰式と懇親会があった。 -

南箕輪村消防委員会

南箕輪村消防委員会は25日、村役場で開き、06年度消防施設整備事業実施計画、05年度消防施設整備事業実績を協議し、梅雨前線豪雨の被害を報告した。

06年度の消防施設整備事業実施計画は、消火栓3基を北殿、南原、沢尻に新設。費用は各55万円。防火水槽は北殿の3カ所を改修。ゆりの木クリニック北防火水槽はかさ上げ工事で20万円、5組防火水槽はふた固定で10万円、南小北防火水槽はフェンス取り替えで20万円。村内13カ所の防災無線同報系非常用電池取替が32万1千円、第3分団第2部(神子柴)の小型動力ポンプ更新が150万円。

防災関係では非常用備蓄食料品(缶入りソフトパン)購入10万円、非常用仮説トイレ7基購入173万4千円、避難所案内看板(24カ所)購入72万円。

06年の火災状況も報告した。住宅、物置、土手火災など火災8件、誤報1件。 -

子育て学級でリトミック

箕輪町公民館の子育て学級はこのほど、リトミックを町文化センターで楽しんだ。子どもたちはピアノ演奏の音楽にのって動物に変身するなどして元気に体を動かした。

辰野町で音楽教室を主宰する玉田恵美子さんが指導。12組の親子が参加した。

子どもたちは、お母さんと一緒に黄色や赤色などさまざまな色の長靴をはくまねをしたり、カエルになってピョンピョン飛び跳ねたり。床に寝そべったお母さんの背中に乗ってカタツムリに変身し、お母さんが腹ばいのまま前進したり、後退したりすると楽しそうに笑っていた。

カッパに変身では、紙皿を頭の上にのせて落とさずに歩くことに挑戦。ピアノの音に合わせて上手に歩ける子もいたが、多くの子は紙皿がするりと落ちてしまい、何度も何度も頭にのせる、落ちるを繰り返して遊んでいた。 -

高校総体など全国大会出場選手激励会

全国高校総合体育大会の6種目、全国高校ワープロ競技大会、全日本9人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会にそれぞれ出場する駒ケ根市関係のチーム・選手の激励会が25日、駒ケ根市の保健センターで行われた。選手らは「一つでも多く勝ちたい」「全力を尽くしたい」「できれば全国制覇したい」などと一人一人決意を述べた。中原稲雄教育長は「日ごろの精進の結果。県の代表として、また母校の名誉のためにも頑張って」と激励した。

出場者は次の皆さん。

◆全日本9人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会(8月3縲・日、群馬県)=駒ケ根クラブ(北林昌彦、北沢和明、小原隆、福沢章浩、六波羅健二、松沢成善)

◆全国高校総合体育大会▼バドミントン(8月1縲・日、奈良県)=小原奈美子、下村彩乃(共に赤穂高)▼ソフトボール(8月4縲・日、大阪府)=伊那弥生ケ丘高男子ソフトボール部(矢澤祐章、村上一、小出大志、岩田智彦、山宮佑毅)▼バレーボール(8月1縲・日、大阪府)=東海大学付属第三高女子バレーボール部(湯澤恵理、戸枝陽香)▼バスケットボール(8月1縲・日、大阪府)=松商学園高男子バスケットボール部(上田広輝)▼テニス(8月1縲・日、兵庫県)=神林由希(飯田風越高)滝澤紗耶香(松商学園高)▼フェンシング(8月3縲・日、京都府)=伊那北高女子フェンシング部(巣山史織、橋本彩)

◆第53回全国高校ワープロ競技大会(8月6日、神奈川県)=赤穂高商業実践部(小町谷あすか、田中亜季、向山加奈子) -

「さくら丼」を町起しに、レシピを研究

昨年デビューした飯島町の新しい名物丼「さくら丼」を発展させ、町起しにつなげようと、「さくらを咲かす会(小林馨会長」は25日、12人が参加し、商工会館でレシピ研究会を開いた。高級感のあるコースメニューや定食、テイクアウトなど各店が工夫し、9月14日の試食会に持寄ることを決めた。

昨年4月、ふるさとCM大賞を獲ったことを機に、12店の賛同を得て誕生した「さくら丼」。同年7月にはグループによるスタンプラリーが始まり、今年6月までに12店を一巡した。参加者の意向調査の中で「同じメニューでは飽きる。バラエティーがあれば」などの意見が多かったことや、会員の中から、発足1年を機に、会の方向性を探り、さくら丼が住民参加で、町起しにつなげるにはどうすべきかという意見も出された。

これを受け、国交省の地域振興アドバイザー派遣を依頼。7月9日、アドバイザーの地域づくり研究所の伊藤光造さんらを迎え、ワークショップで課題を洗い出した。

この中で▽グレードの高いメニューや定食、テイクアウトを基本にレシピを研究する▽馬の歴史、馬の食文化など情報収集▽さくら丼のカロリー計算をする-などにまとまった。

この日のレシピ研究会では、馬刺しをメーンに天ぷら、そば、小鉢などを盛り合わせた「さくら丼ご膳」。ミニ丼とラーメンやそばをセットにしたメニューなどのアイデアが紹介された。

会では次回(9月14日)、試食品を持ち寄り、町長や議員を招き、試食してもらい、味や献立の研究をする。 -

駒ケ根ライオンズクラブ新体制発足

駒ケ根ライオンズクラブは26日、服部信彦新会長の下で7月に発足した06年度の新体制を発表した。服部会長は「71人の会員とともに最大限の努力をしていきたい」と抱負を語った。

会長スローガンは「『例会』に学ぶ」。マンネリ化しやすい例会のあり方を原点に戻って見つめ直す新会長の強い思いが込められている。基本方針は▽「例会」の充実▽重点事業の継承▽青少年への良き環境づくり▽我々は奉仕人(ほうしびと)であり惜しまない竏窒ニしている。06年度は月2回の献血をはじめ、スポーツ少年団やリトルリーグへの支援、清掃や植樹などの奉仕活動を行っていく。

主な役員は次の皆さん。

▽会長=服部信彦▽前会長=北原公和▽第1副会長=井口美義▽第2副会長=原清美▽第3副会長=下平文隆▽幹事=吉澤正敏▽会計=米山正和▽Lテーマー=伊藤政文▽テールツイスター=田中敬男▽副幹事=宮澤宏彰▽副会計=小池強▽副Lテーマー=新井博▽副テールツイスター=桃澤克芳 -

「芝居の会」定期公演にむけてけいこ佳境

駒ケ根市近郊の演劇愛好者らでつくる劇団「芝居の会」(久保田恵美代表)は29・30日に宮田村の村民会館大ホールで開く第10回定期公演『絢爛(けんらん)とか爛漫(らんまん)とか』に向け、駒ケ根市文化会館別館で連日けいこに励んでいる。25日夜は出演者、スタッフら約10人が集まり、本番の舞台を想定しての通しけいこを行った=写真。4人の出演者をはじめ団員らは真剣な表情でそれぞれの役割に取り組んでいた。

『絢爛(けんらん)とか爛漫(らんまん)とか』は昭和初期の時代を背景に、個性あふれる4人の女性作家の人間模様をコメディを織り交ぜながら描いた作品。主演の斧研雅子さんは「幸せをつかもうとする女性たちそれぞれの感情を大事に演じてお客さんにきちんと伝えたい。ここにきて修正点がたくさん出てきたので本番に向けてしっかりけいこしたい」と話している。

開演は29日午後6時30分、30日午後1時30分。全席自由、前売り1千円、当日1200円。駒ケ根市、伊那市のプレイガイドで発売中。問い合わせは芝居の会(TEL090・8347・2154)へ。 -

イーナちゃんマレットゴルフクラブの市町村大会

伊那市の有志でつくる「イーナちゃんマレットゴルフクラブ」(池上為夫会長)は26日、イーナちゃん楯市町村大会を同市西箕輪のマレットパークはびろで開いた。近隣市町村から125人が集まり、優勝を目指して熱戦を繰り広げた。

市町村間の交流を目的とした、4回目を迎える大会。この日は、天候に恵まれ、マレットゴルフ日和となった。参加者の一人は「いろいろな人と一緒にマレットゴルフが楽しめてよかった」と満足顔で話した。

結果は次の通り(市町村名なしは伊那市在住者)。

▽男性 (1)宮下近夫115(2)小林岩夫118(3)清水松男119(4)小沢恒二郎(5)藤沢幸雄(箕輪町)(6)飯沢章男(7)江口友幸(8)登内保雄(9)山本知善(駒ヶ根市)(10)林茂良

▽女性 (1)白鳥栄子120(2)林清子123(3)小平貞子124(4)黒河内加奈子(5)佐々木琴代(6)網野さだ子

▽ホールインワン 小林岩夫、浅井和夫、向山崇志、松坂昭一、白鳥清幸、山崎広美 -

伊那市・手良公民館の新事業「太鼓体験講座」開講

伊那市の手良公民館の新事業「手良太鼓体験講座」が始まっている。地域活性のため、住民から集めた資金で太鼓を購入した「手良太鼓クラブ」の後継者育成などを目的とした講座。地域の小学生など5人が週1回の講座を楽しんでいる。

25日夜、公民館の近くにある手良小学校体育館で2回目の講座があった。この日は児童2人とクラブ員らの計9人が集まり、太鼓の製造・指導会社「まつり工房」(同市西春近)の出山敦生さん(24)から指導を受けた。

受講生らは前回の練習で学んだ、撥(ばち)のたたき方などを振り返り、声の出し方や隣りの太鼓へ移動しながら打つ方法を学習。全4回の講座で、曲目「夏まつり」の演奏の熟達を目指す。

小学3年生の石倉知輝君、米持咲ちゃん(ともに9歳)は「『ドン』『カッカッ』など、いろんな音が出る太鼓が好き」「指が痛くなったりするけど楽しい」などと感想。「太鼓の名人を目指して練習を頑張りたい」と、共に意気込んでいた。

手良太鼓クラブは地域活性のため、太鼓など11台を購入し、1990年に住民有志で発足したが「仕事が忙しい」などの理由で、クラブ員は年々減少。城倉宏代表は「体験して楽しさを知ってもらいたい」と地元住民の参加を呼び掛けている。

太鼓体験講座の参加などに関する問い合わせは、手良公民館(TEL72・2755)へ。 -

【記者室】外国語で読み聞かせ

南箕輪村であったイベント「おはなしドキドキぱーく」。催しの一つ「世界のおはなし会」はブラジル、イギリス、中国の絵本をその国の言語で読み聞かせ、それぞれの国のあいさつも覚える。村の外国語指導助手や村内に暮らす外国人が担当するため、ネイティブの発音で聞くことができ、興味深い企画だった▼絵本は日本語訳も読まれるが、外国語で読み聞かせを聞く機会がほとんどないので、とても面白い。全く理解できないポルトガル語や中国語も、絵を見ながら想像を膨らませる。絵本の新しい楽しみ方ができた▼正座して聞いていた男の子。身動きせず、じっと絵本を見つめていた。男の子の耳に、心に、外国語の読み聞かせはどのように届いたのだろう。(村上記者)

-

箕輪町上古田

これからの農業林業を考えるEグループが草取り作業

箕輪町上古田の住民組織「これからの農業林業を考えるEグループ」(唐沢光範グループ長)は26日、観光農園を目指し柴桜など花を育てている農地で、草取り作業をした。

Eグループは、箕輪町第4次振興計画策定で地域計画を作るために04年度に区で組織したグループの一つで、農業林業を担当。計画策定後も、遊休荒廃農地を無くし地域を活性化させようと、話し合いやボランティア活動を続けている。メンバーは11人。応援者もいる。

作業は、Eグループが借りている上古田グラウンド東の遊休農地7アール。柴桜を増やそうと春に苗を植えた。今は朝顔も育っている。

出勤前に参加した9人は、柴桜の畝の間と朝顔畑の草を抜き取ったり、機械で耕すなど、約1時間の作業に精を出した。 -

災害支援ボランティア本格始動へ

登録ボランティア募る箕輪町が26日正午、北小河内の中村地区と久保南部竹の腰地区周辺に出していた避難勧告を解除し、町内すべての避難が解除されたことに伴い、町災害支援ボランティアセンターは27日から、登録ボランティアによる支援を本格的に始める。ボランティアの登録を受け付けている。

29、30日を町災害復興支援重点日とし、集中的な手伝いを計画。支援地は町内の被災場所。「同じ町に住む仲間として、ぜひ力を合わせてがんばっていきたい」という。

センターは沢のニューライフカタクラ跡地。ボランティア登録の受付は町内の人。受付時間は午前9時縲恁゚後4時。作業当日は午前9時にセンターに集合。作業のできる服装で、健康保険証、弁当、飲み物、スコップ、軍手などを持参する。

事前登録は26日までに個人45人、企業や市民団体など11団体。27日は個人と団体で20人以上が支援作業にあたる予定。

登録は同センター(TEL090・2149・3551)へ。 -

箕輪町内の避難勧告すべて解除

箕輪町は26日正午、北小河内の中村地区と久保南部竹の腰地区周辺に発令していた避難勧告を解除した。これにより町内の避難勧告はすべて解除になった。

町は午前11時の本部会議で、今のところ安全が確認されたとして解除を決めた。25日夕方に県の防災ヘリコプターが北小河内上空を飛んだ際、上流に水たまりなどは確認されなかったという。今後は自主避難となる。

復旧作業が続く中村地区では26日も、地元のボランティアと県職員41人が住民と共に作業した。重機による作業は、地区内の町道と水路確保を優先。水路のふたを開け、流れてくる水はすべて道路北側の水路に流れ込むよう対策している。

伊那建設事務所は、竹の腰公園上に仮えん堤を設置する。町が対応している町道の整備が済み次第着工し、今月中の完成を目指す。 -

華道家元池坊教授・茶道表千家教授

南箕輪村

沖村直次さん

華道と茶道の教授免許を持ち、自宅と南箕輪村公民館などで指導し、日本の伝統文化を伝えている。

「戦後で何もないころだった。家の中は、木も畳も紙もよしずも皆枯れているもの。その中に、たった1輪でも生きた花があれば…」。華道のけいこを始めたのは戦後の1947年だった。当時の国鉄に勤務し、家の農業もやりながら、けいこを続けた。52年ころから、近所の嫁入り前の娘さんに教えるようになり、54年に池坊の教授会に仲間入りした。

「花は一瞬のもの。生けた瞬間の美しさが魅力」。心の部分が90%を占め、迎える客のことを考えて花を生ける。

「華道をずっと続けているのは、自分が好きだったということでしょうかね。自分がその世界に入ってしまうと、いいなと思い込んでしまう。マインドコントロールなんでしょうね」

鉢植えは幾日経っても同じ顔をしているが、切花はせいぜい3日の命。4日目くらいからだめになり、1週間でけいこする。この繰り返し。野にあるものでない姿、例えば野では背の高いものを首だけ切って生けるように、構成する楽しさがある。花材は、中心となる花を選び、それを引き立てる脇役を選ぶ。生けてみて「よかった」「これはくどかった」などと研究しながら今日まで来たという。

茶道は、50年ころから4、5年勉強したがしばらく中断。65年に再開し、80年ころから教えるようになった。

「茶の湯は、必ず相対でやる。亭主がいて、客がいる。対話ができることが楽しみであり、魅力ですね」

花は、玄関などに生けた場合は訪れた客と会話できるが、展示会場では生けた本人を知っている来場者にしか分からない。そのため、対話ができる茶道はより面白みを感じる。

茶道もまた心の世界で、亭主は客に心を集中し、客も亭主に心を集中する。茶の心が込められているという言葉『和敬清寂』(和して敬い合い、清らかで、どんなことにも動じない)。「おけいこを続ける中で自然に感じるようになると心技共に-となってくる」のだという。

「日本の伝統文化をぜひ継承してほしい」と、文部科学省の外郭団体である伝統文化活性化国民協会の事業として、南箕輪村内で小学4年生から中学3年生までを対象に茶の湯、華道、舞踊の教室も開催。代表を務め4年になる。茶の湯と華道が月2回に加え、南箕輪わくわくクラブのスクール「茶道」が月1回。「今は自分が中心になっている。相手を第一に思う心を大事にしてほしい」と願い、指導している。

「敷居が高いと思われるのは実際あると思うが、だれでも気軽にやってみてほしい」。茶道も60代以上が中心で、20代から30代は数えるほどしかいない。上伊那地域は男性が少なく、指導者はわずか5人。「もっと男性も習ってくれるといいな」という思いもある。

相手に心を砕き、日々、立ち居振る舞いや言葉遣い、人との接し方などに気を付けるという暮らしぶり。長年、華道と茶道の世界に携わり、「西洋文化だけでなく、日本の伝統にも目覚めてほしい」と強く願っている。(村上裕子) -

松倉、西高遠の避難勧告を解除

伊那市は26日、安全が確認されたため、高遠町藤沢の松倉地区(40世帯117人)、西高遠(2世帯4人)に出していた避難勧告を解除した。

県は25日までに、崩落の危険がある松倉川上流1カ所へ土石流感知センサーを設置。避難を促すためのサイレンの音が小さかったため、26日にモーター付きのサイレンを取り付けた。

25日夜、地元住民を対象に、県や市の関係者らが現場の状況、サイレンが流れた場合の避難方法などを説明した。

また、西高遠は、事業所東南斜面の土砂が崩落したが、事業所に影響はなく、26日午前中までに、斜面18立方メートルにモルタルを吹き付け、安全対策をとった。

災害対策本部は、被災の後片付け、梅雨前線の影響による被害額の集計などが残っているため、引き続いて設置している。 -

伊那食品工業、定年退職者の再雇用を目的としたぱぱ菜農園を本格始動

団塊の世代の大量退職が始まる07年を前に伊那食品工業(本社・西春近)はこのほど、定年退職者の再雇用などを目的とする農業法人「ぱぱ菜農園」の活動を開始した。荒廃農地の有効利用、安心・安全な食の提供なども目的としており、季節に合わせた作物を栽培していく。

塚越寛会長を社長として05年5月に設立した同法人は、1年の準備期間を経て06年5月、実質的にスタートした。現在の従業員は定年退職者2人と伊那食品工業社員3人の合わせて5人。約3ヘクタールの借地を利用し、トウモロコシ、カボチャ、ジャガイモなど約20品目以上を栽培している。

農地は、伊那食品工業周辺にある遊休農地を活用。また、寒天の残さから作ったミネラル豊富な肥料「アガーライト」を使用し、環境負荷を減らしながら安心・安全な農作物栽培に取り組んでいる。

栽培した野菜は直営レストランで使用したり、一般や社員などに販売しており、試行期間に提供したトマトなどは「甘くておいしい」と好評だった。

人員が増えれば、規模を拡大することも考えている。 -

7月豪雨による被害状況と対応

伊那建設事務所は26日、7月豪雨に伴う道路・河川の被害状況と対応を発表した。

今回の大雨で上伊那では、国道・県道の延べ17路線が通行止めとなり、26日現在でも5路線で通行止め個所がある。

橋脚が沈下した伊那市西春近沢渡の殿島橋は、8月4日までに近くの春近大橋の両側に歩道を設置して迂回路を確保。沈下した橋脚2基とその上部約60メートルは、30日までに撤去する。最終的には残った橋も撤去する。

伊那市高遠町の中山松倉線は、信州高遠青少年自然の家手前200メートルの地点で道路が決壊しているが、28日までに決壊個所の横へ幅4メートル、延長70メートルの仮設片側迂回路設置する。

辰野町の国道153号読本水は仮設道路が完成し、25日から通行止めを解除。国道361号線伊那木曽連絡道路の神谷地点の通行止めは、26日に解除した。

箕輪町の国道153号バイパスは、当初の予定より復旧工事が遅れており、31日までに相互通行ができるように整備を進める。 -

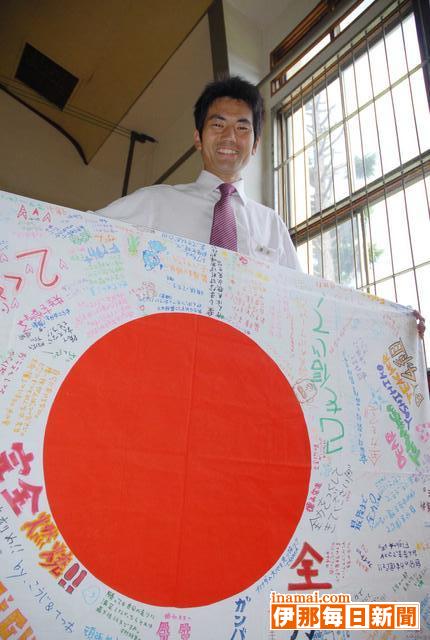

デュアスロン世界大会へ 伊那中教諭の徳永吉彦さん

伊那市の伊那中学校3年2組の担任、徳永吉彦教諭(28)=下諏訪町在住=が自身2度目となるデュアスロンの世界大会に出場する。25日、同校体育館であった壮行会で、3学年約140人の熱いメッセージが寄せられた日の丸の旗を受け取り、意気込みを語った。

世界30カ国、600人が集まる「2006ITU(世界トライアスロン連合)デュアスロン世界選手権」(30日・カナダ、コーナーブルック)に出場。第1ランニング(10キロ)、自転車ロードレース(40キロ)、第2ラン(5キロ)の所要時間を競い合う。

3月の日本選手権で上位に入り出場権を獲得。日本選手は11人が参加する。徳永教諭は前回の豪州大会に続いての出場。前回は31位と、思い通りの成績が納められずリベンジに燃える。

デュアスロンを始めたのは約2年前。肺炎で病養中にテレビ映像を見てから、仕事後の毎日の走り込みなどに励んできた。中学校、高校、大学と陸上部に所属し、信州大学在籍中に全日本大学駅伝に出場した経験もある・スアスリート先生・スだ。

壮行会では3年の生徒たちから体育館に響き渡る「フレーフレー徳永!!」との応援を受け、「ありがとう。すごいエネルギーをもらった」と感無量。「全力でぶっ倒れるまで頑張ってきます」と旅立ちの言葉に力を込めた。

教員生活を充実させるため、世界大会への挑戦は今回を最後と決意している。「日本では種目が知られていないので好成績を納めて皆に知ってもらいたい」とし、自己ベスト(2時間19分)更新と10位以内の順位を目標に掲げている。 -

農村女性を農業委員に登用を

県女性農業委員の会上伊那支部(武井卓美支部長)は27日、中川村に訪れ、曽我村長や鈴木村議会議長に「農村女性が多数、農業委員に登用されるように」と要請した=写真。

中川村農業委員選挙は9月9日の任期満了に伴い、3日告示、10日投開票で行なわれる。現在女性は2人が議会選出で登用されている。

役場には武井支部長ら女性農業委員7人が訪れ「農業就業人口の6割余が女性。女性農業者が農業委員に立候補しやすい環境づくりと、多数の女性農業委員が選出されるように支援を」と要請した。

曽我村長は「農産加工や食育、観光と農業を連結させるなど、新しいことに対し、女性は意欲的。女性の声が農政に反映することは大切」。鈴木議長は「議会選出は女性をお願いしている」とそれぞれ理解を示した。

懇談の中で、女性農業委員はそれぞれの活動を紹介し「女性1人では活動しにくい。ぜひ、2人以上の登用に尽力を」と訴えた。

2310/(木)