-

駅前周辺の整備活性化で2回目の懇談

村と地権者が昨年末に話し合いの機会を持って動き始めた宮田村のJR宮田駅前周辺の整備活性化について23日夜、当面関係する住民も含めた懇談会が開かれた。村は地権者、住民一体となり今後のあり方を考えたいと説明。出席者の多くは「痛みも分けあわないと話しは進まない」と認識を示し、継続して協議することになった。

地権者と住民15人ほどが出席。清水靖夫村長は「皆さんの気持ちが1本にならないと、具体的にならない」と説明した。

対象となる駅東側の大部分の土地を所有する2人の地権者は、再整備活性化に向けて前向きな姿勢を示した。

実際に該当地域に住む住民からは、一帯の空き家が今後ますます増える状況だと指摘も。「商売している人、住んでいる人お互いに犠牲にならないような形ができたら、いい整備ができると思う」と意見もあった。

「ある程度行政主導で考えを提示してもらうことも必要」「誰がリーダーや窓口になって話しを進めていくのか」などの声もあり、次回以降さらに煮詰めていくことに。

「再開発するための国や県の補助について、具体的に示してほしい」と要望もあり、村は次回までに利用できそうな補助事業を提示するとも答えた。

同駅前は空洞化が進み、空き家、空き地が目立ち、防災上の課題も浮上。1993年の調査では、村民の多くが何らかの駅前整備が必要と答えている。 -

リトミック教室開講

宮田村公民館は24日、就園前の乳幼児親子を対象に楽しみながらリズム感を養う「リトミック教室」を開講した。約30組が参加。親子一緒に、音楽にあわせて体を動かした。月2回の講座で、8月まで計12回開く。

大原区の滝沢智恵子さんら、音楽指導者でつくる宮田ミュージックサークルのメンバーが指導。音楽にあわせて乳幼児でも気軽にできる体操を教えた。

ピアノのリズムにあわせて、手足を動かす。時にゆっくりと、時にはダイナミックに。手拍子打ったり、ステップ踏んで跳びあがったりもした。

リズムに乗った親子はみんな満面の笑顔。心地良い汗を流した合間には、会話や遊びも弾み、交流の輪も広げていた。 -

06年度主要事業

駒ケ根市は24日、予算案発表に併せて06年度の主要事業を発表した。主な新規事業などは次の通り(カッコ内は事業費)。

【地域防災体制などの整備】▽赤穂中管理教室棟、東中体育館耐震診断(850万円)▽中学校、文化センターなどへの自動体外除細動器整備(200万円)

【循環型社会の形成】▽住宅用太陽光発電システム設置補助など新エネルギー対策(200万円)▽常設資源ステーション設置(1100万円)

【アルプスがふたつ映える景観の保全】▽駒ケ根高原トイレ整備(1700万円)▽赤須ケ丘タウン公園整備(2650万円)▽切石公園樹木再生事業(300万円)

【高齢者福祉の充実】▽認知症グループホーム整備補助(500万円)▽宅老所整備補助(750万円)

【介護保険事業の充実】▽介護予防地域支援事業(3730万円)▽包括的支援など地域支援事業(4518万円)

【子育て支援の充実】▽新すずらん子ども交流センター整備事業(200万円)

【農業振興】▽農産加工センター改修事業(300万円)▽農地・水・農村環境保全実験事業(168万円)

【林業】▽森の里親促進事業(200万円)▽森林空間総合整備事業(307万円)

【ときめきの観光】▽もてなしのまちづくり事業(300万円)▽早太郎温泉感謝祭・早太郎生誕700年祭(50万円)

【義務教育の充実】▽文化センター開館20周年記念文化振興事業(300万円)

【文化財保存事業】▽旧木下家改修事業(700万円)

【芸術文化の振興】▽文化センター音響設備更新(1200万円)▽市誌自然編II発刊事業(660万円)

【スポーツ振興】▽北信越国体運営補助事業(200万円)

【開かれたまち】▽協働のまちづくり支援事業(500万円)▽県知事選挙(1500万円)▽県議会議員選挙準備(500万円) -

石塚利徳水墨画展

駒ケ根市出身の水墨画家石塚利徳さん=神奈川県横浜市=による水墨画などの作品展が駒ケ根市の東伊那郵便局(高橋晴彦局長)で3月17日まで開かれている。ほのぼのとした味わいのあるカッパや良寛などを描いた作品7点を展示している。

初日の24日は、郵便局を訪れた人に石塚さんがその場で色紙に絵を描いてプレゼントするサービスを実施=写真。石塚さんは希望に快く応え、さらさらと筆を動かしてはカッパや犬の絵をたちまち描き上げ、笑顔で手渡していた。

入場無料。問い合わせは同郵便局(TEL83・4218)へ。 -

駒ケ根市06年度当初予算は自主自立創造型

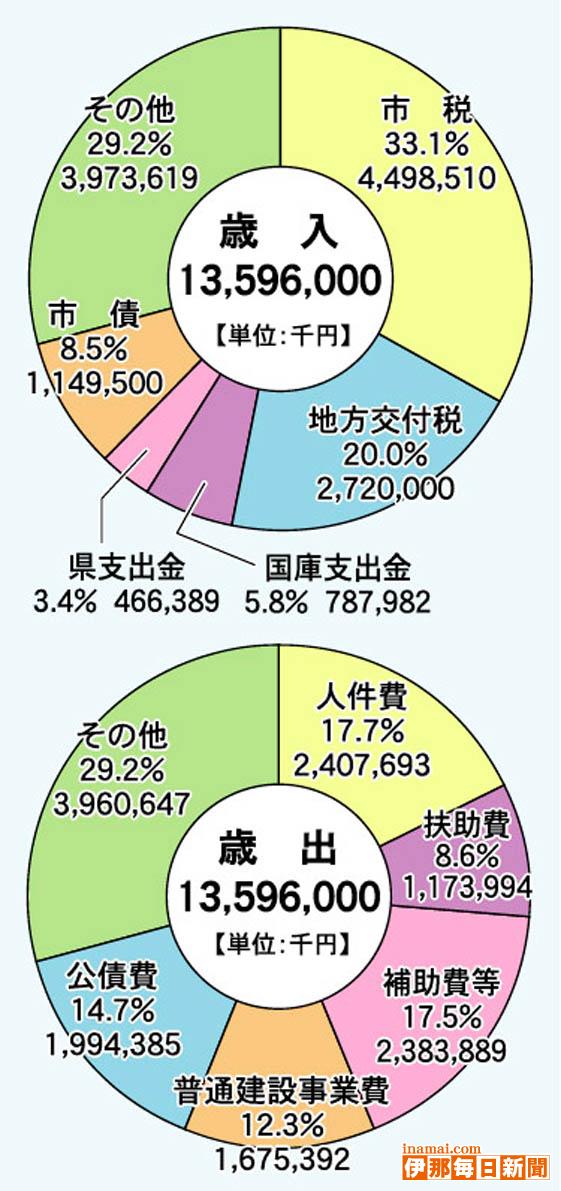

駒ケ根市は24日、06年度当初予算案を発表した。一般会計は総額135億9600万円で、前年度当初比2・3%、3億1700万円の減となった。

歳入面では、全体の約3割を占める市税を、税制改正などによる伸びを見込んで44億9900万円(前年度当初比2・3%増)と見積もったほか、地方交付税として27億2千万円(同2・9%減)を計上した。臨時財政対策債など市債は11億5千万円(同15・3%減)とした。

歳出面では、全体の17・7%を占める人件費に24億700万円(前年度当初比6・7%減)を計上、普通建設事業費は南田市場区画整理事業などの大型事業が収束に向かうことなどから同4・5%減の16億7500万円とした。歳出削減には、行財政5カ年計画などの行財政改革プランの反映により、一般財源で1億2千万円の効果があったとしている。

財源の不足分4億円はふるさとづくり基金を取り崩して対応。その結果、基金の残高は1億5800万円となる。

中原正純市長は「単独自立の道を選択した市が健全財政を堅持しつつ、協働のまちづくりの理念の下に真の改革を目指した『自主・自立、創造型予算』だ」と話している。

特別会計を加えた総計は257億6千万円で前年度当初比1・9%(5億700万円)の減。 -

箕輪町消防委員会

箕輪町消防委員会(金沢芳雄会長)は23日、箕輪消防署で開き、05年度消防関係事業などについて消防室の報告を受けた。

05年度の主な消防施設整備事業は、耐震性貯水槽40トン3基1063万6千円(国庫補助金525万4千円)、小型動力ポンプ付積載車(第2分団富田)1台481万円、消防団の沢基幹詰所と詰所(下古田、富田、長岡)建設工事4棟3696万8千円。

器具置場の新設、ポンプ用ホースなどの整備、消火栓新設工事などに加え、昨年3月に町内の工場で起きた塩酸ガス発生事故の後、化学防護服2着も購入した。

町から、05年度事業で整備を進めているデジタル化地域防災無線システムの説明もあった。

委員は、ガス漏れなど薬物に対するマニュアルの作成、消防団交付金の支払いを現在の4月末から4月上旬に早めることなどを要望。消防団員の報酬の検討を求める意見もあった。 -

箕輪町林業振興地域推進協議会

箕輪町林業振興地域推進協議会(毛利勇会長)は23日、町役場で開き05、06年度の林道整備事業などを協議した。

ふるさと林道緊急整備事業(林道日影入線)は、05年度事業で06年2月に工事契約し、06年度に繰り越して12月ころを工期に事業を進める予定を示した。林道日影入線は、04年11月ころ完成予定だったが、台風などの降雨で法面崩落があり全面完了できず、05年に細部土質調査などをした。

06年度に予定する林務関係事業は、南小河内寺沢の作業道開設、町単独間伐対策(間伐面積165ヘクタール)、カモシカ固体調整など。伊那市で今月20日までに確認された松くい虫被害の報告もあり、昨年度に引き続き松枯損木の調査と誘引器での監視も計画する。

05年度は、町内3カ所の作業道開設事業、間伐対策、東箕輪地獄沢の町有林保育事業などをした。04年10月台風23号の豪雨による西部地域の林道災害の復旧作業は、大出深沢、寺沢、深沢、帯無の全線で昨年12月に完了した。 -

箕輪町公民館分館の子育て学級代表者会

箕輪町公民館の各地区分館で活動する「子育て学級」の代表者会が23日、町文化センターであった。本年度の活動などの情報交換をし、よりよい活動に向け課題を話し合った。

子育て学級は町内11地区で10サークルある。保育園入園前の子どもと保護者が地区公民館で月1、2回活動している。

代表者は、▽区の文化祭に初出展して好評だった▽南・北小河内が合同で活動し、保護者の交流ができてよかった▽救急法講習の日に地域の「ふれあい会」に託児をしてもらったことで集中して受講できた-など活動を報告。町で住民に開放する場を作ってほしい、雨の日の活動場所がない-などの意見もあった。

松島地区は、区の回覧に子育て学級の日程を載せていることなどを紹介。学級の活動を住民に知ってもらう取り組みの重要性も確認した。 -

【記者室】議員定数の削減

箕輪町議会の議員定数について過日、研究委員会が「3減の15が適当」と議長に報告した。議会は3月定例会に議員定数の条例改正案提出を予定する▼委員会がやった住民アンケートや各種団体長、区長との懇談では削減の声が多かった。とはいえ、その割合に大きな開きはなく、現状の18での議員活動を望む声も半数近くあったことは事実▼議決すれば次期選挙から議員は15人になるが、経費削減とともに活動も3人分減っては意味がない。言うまでもなく18人と同じ、あるいはそれ以上の質、仕事量が15人に期待されるわけで、議員には益々努力頂かねばならない。懇談会で「議員が何をしているかわからない」と住民。そんな声をなくすための取り組みも必要になる。(村上記者)

-

求職者らを対象に就職面接会

伊那公共職業安定所は24日、求職者や3月の大学卒業予定者らを対象にした上伊那地域合同就職面接会を伊那市内で開いた=写真。上伊那の企業49社が参加。学生31人を含む105人が訪れた。

本年度最終で、参加企業は37%が製造業で、そのほかはサービス業、医療・福祉などだった。ここ数カ月の状況から、正社員の募集が増えつつある。

求職者らは、それぞれ希望する企業担当者から個別で企業概要など説明を受けた。

管内の月間有効求人倍率は1・50倍で、県内2番目に高い。3月の新規学校(中学校縲恆蜉w・大学院)卒業予定者の求人状況は1月末で、255事業所(前年度比27増)、求人数1112人(295人増)。

短大・大学等卒業予定者で営業や現場を臨む人もいるが、企業側は技術職を求める傾向。また、高校生の就職内定率は99%(職安把握分)で、決まっていない学生の中には、希望職種を探したり、どういう仕事に就いたらいいのか迷っているケースがあるという。 -

「伊那市のまつり」を刊行

伊那市教育委員会は、市内の民俗芸能(無形文化財)の記録第2集「伊那市のまつり」を500部作った=写真。

95年度から、民俗芸能を掘り起こし、記録保存しようと市教委や各地区祭典委員会などが一緒になって調査し、1年ごとに冊子をまとめている。00年9月刊行の第1集に続き、第2集=A5判、192ページ=は00縲・4年度までの冊子で紹介された15の伝統行事や民俗芸能を収録。

山寺の義士踊り、西箕輪上戸のでえもんじ、富県貝沼宮ノ花八幡社御弓神事など、それぞれ由来や特色、唄・振り付け、様子などが写真入りで載る。また、05年11月に市無形民俗文化財に指定された羽広の獅子舞も付け加えた。

市教委は「他地域の生活の様子を知ったり、伝承するための資料として活用してほしい」と話す。

第2集は各地区、文化財審議委員会などに配布。希望者には1冊1千円で販売する。

希望者は市教委生涯学習・スポーツ課(TEL78・4111内線420)へ。 -

国画会展入選目指し意欲作公開

南信地区で活躍する国画会展の出品者でつくるグループ「新視象会」の第3回新視象展が24日、伊那市の県伊那文化会館展示ホールではじまった=写真。今年の国画会展に出品予定の作品が集まる展示に、多くの人の関心が集まっている。26日まで。

入選がとても難しいとされる国画会展の出品者が、作品研究を目的に4年前からはじめた展示会。特別出品作家2人と出品者9人による油彩、銅版画、コラージュなどの計22点が並んでいる。サイズは100号を中心とした大作とあって、見ごたえのある展覧会となっている。

26日に会員で批評会を開き、作家によっては展示作品に手を加えて、国画会展(4月23日縲・月8日、東京都美術館)へ出品する。

会員の一人は「それぞれが自分の個性を生かしながら、新しい形の中から真の美を追求している意欲をみてほしい」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時)。入場無料。 -

資質向上でニーズに対応

伊那広域シルバー人材センターの高遠、長谷地区の会員を対象とした資質向上研修会が22日、高遠町総合福祉センターであった。会員約60人が参加し、事業理念などに理解を深めた。

春日博人理事長はあいさつで、伊那市・高遠町・長谷村の合併に触れ、「合併に伴い広域的な事業活動を充実させていきたい」と述べた。

本年度の受託事業実績(1月末現在)で、「公共」「公社等」「民間」「家庭」の事業合計金額は高遠地区が前年比4・5%減の約1300万円、長谷地区が前年比26・2%減の約800万円。同センターは「全体的に公共事業を中心に実績が落ち込み、民間や家庭事業が補っている状況」と説明し、多様な就業ニーズなどに対応した就業開拓への協力などを求めた。

昨年あった地区懇談会で出た意見も紹介。合併に伴い高遠、長谷を統合し「東部地区」(仮称)とした地区割りの提案については「正式に決定をしていないが、統合していく考えで検討している」と答えた。 -

高遠中生乳児ふれあい学習で命の大切さ再認識

高遠中学校生徒の乳児ふれあい学習が24日あり、妊娠から乳児の発達までのまとめをして、命の大切さを再認識した。

選択科目で家庭科を専攻する3年生の恒例の授業で、乳児の生命力から命の大切さを知り、これからの生き方を考えるきっかけとしている。

生徒17人は以前、乳児を抱っこして実際に触れ合った体験など、これまでの学習を振り返りながら、町保健福祉課の保健師の話に耳を傾けた。

保健師は妊娠から出産までの胎児の発育について紹介。「妊娠期間の10カ月もたない赤ちゃんも多い。生まれることを当たり前のように思うのではなく、奇跡の連続の中で生まれてくることを覚えて」とし、「自分自身を大事にし、相手を思いやるような生き方をしてほしい」と呼びかけた。

菅沼麻里さん(15)は「赤ちゃんが生まれてくるまでの苦労や大変さがわかり、命の尊さを実感した」と話していた。 -

高遠藩主・保科正之公大河ドラマ化実現に向けた署名20万人目に記念品贈る

高遠町と町観光協会は、展開する江戸時代の高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化実現に向けた署名が20万人を突破したことを祝い20万人目と前後2人に記念品を贈った。

ドラマ化実現に協力している長野市若穂の保科地区の住民有志でつくる長野会議が2月2日、2762人分の署名を届け、20万人に達した。観光協会は、長野会議の事務局がある広徳寺(長野市若穂保科)を訪ね、20万人目にあたった同地区の丸山忠吾さんらに正之公について書かれた本と高遠まんじゅうを届けた。

保科地区は平安時代以前に、一帯を統治した武将が地名を姓にあてたことがはじまりとされ、同会議は、「保科」の姓発祥の地として、高遠町の活動に賛同した有志で結成。今回の署名を含め、これまでに6千余人分の署名を届けている。

町観光協会の平岩国幸事務局長は「目標は100万人だが、2回の節目となりうれしい。多くの人の協力をいただきながら、実現に向けて粘り強く活動を続けていきたい」と話している。 -

新伊那市議選候補者を公募

新伊那市議会議員選挙に向け、候補者を公募していた民主党長野県第5区総支部(加藤学代表)は24日、「民主党推薦」で1人を擁立すると発表した。

候補者は、21日に出馬表明したNPO法人代表の野溝直樹氏(40)=無所属、東春近。

市役所であった記者会見で、加藤代表は、NPO活動などを踏まえ「民主党が掲げる市民参画型のまちづくりを実現できる人」と述べた。

野溝氏の意向を尊重して推薦の形。政策協定などを確認し、応援スタッフの派遣や選挙手続きなど人的なサポートをする。

第5区総支部は、意欲ある若者が政治界に出るチャンスを与えようと初めて市議選候補者を公募。問い合わせはいくつかあったそうだが、応募は市内の男女2人で、加藤代表らが面接した。

公募の取り組みについて「宣伝が足りず、浸透しなかった。地域の閉鎖性もあるのか、出たいという声が上がらず残念だった」とし、今後は状況を見て検討する。

伊那市・高遠町・長谷村との合併による市議選は4月23日告示、30日投開票の日程で行われる予定。 -

4地区に「有害環境浄化宣言文」啓発用掲示板伝達

飯島町は23日夜、町内で開いた4地区連絡協議会に先立ち、4地区長に、有害自販機問題が2度と起こらないように「有害環境浄化宣言」「飯島町生活安全対策会議決議文」の啓発掲示板の伝達を行った。4地区ではそれぞれ地区公民館に掲示し、区民が目に触れ、一連の撤去運動の教訓を共有する。各耕地への伝達は4月13日、耕地総代会で行う。

区長(もしくは総代)名で出された「有害環境浄化宣言」には▽有害環境浄化活動の推進▽有害自販機のために土地を貸さない▽有害自販機を設置させない-と記した。

また、町決議文には▽明るい家庭をつくる▽子どもへの温かい声掛け▽有害環境浄化宣言の徹底-などを盛り込んだ。

高坂町長は「撤去運動を教訓に、明るい地域づくりに向け、宣言や決議文を住民の目に止まる場所に掲げ、啓発を」と期待した。 -

還暦同年会が飯島中にバリトンサックスを寄贈

飯島町立飯島中学校の昭和36年度(61年度)卒業生でつくる還暦同年会実行委員会(下平憲夫代表幹事)は24日、飯島中学校に、還暦記念として、バリトンサックス(67万円相当)を寄贈した。

同校には下平代表幹事ら役員2人が訪れ「学校の要望を聞く中で、母校への記念品として、バリトンサックスを選んだ。末永く、大切に使ってほしい。5月の式典では、吹奏楽部のみなさんに楽器のお披露目を兼ねて、演奏を」と竹沢校長に手渡した。

竹沢校長は「大先輩の熱い思いを伝え、式典では、現役の中学生の音色で新旧の交流が深まれば」と感謝した。

校内での披露目は3月16日終業式を予定。

還暦同年会は会員255人。記念事業は式典、楽器の寄贈のほか、出席者への記念品として、会員の1人で日本画家の千村俊二さんの原画で「福寿草の飾り扇子」を用意。会員外の町民にも1本2000円(飾り台別途500円)で「福寿草」「桜」の2種類を頒布する。 -

介護保険事業等懇話会

中川村役場で23日、介護保険事業等懇話会(前原茂之座長)があり、被保険者の代表や医師会、老人クラブ代表ら15人が出席し、村から介護保険の施設サービス量や給付費の推計、介護予防サービス量・給付費の推計などの保険料算定資料が示され、これをもとに、介護保険料について意見交換した。

また、4月からスタートする地域包括支援センターについて、設置目的や機能、業務内容のほか、懇話会委員が委員を兼任する運営協議会設置要綱も確認した。

地域包括センターは地域の高齢者の心身の健康維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として、村保健センター内に設置する。

具体的業務(基本機能)は▽介護予防マネジメント▽権利擁護▽包括的・継続的なケアマネジメント-など。

職員体制は保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなどを配置する。 -

NPОかつら理事長、延寿院住職、伊佐栄豊さん(60)、

NPОかつらを立ち上げ、中川村かつら保育園舎を全面改装し、昨年10月宅老幼所かつらを開設した。5カ月が経過し「事故がないのが1番うれしい。利用者の家族からの便りではいいことばかり書かれており、クレームがない」とほっとしている。

デイサービスなどの利用者は平均5人余で、目標の8人までには届かない。「責任者が事務と兼任で、管理者としての仕事ができるようにするなど、1日も早く、体制が整えたい」。

かつらは介護保険適用の通所介護(デイサービス)を中心に、生きがいデイ、配食サービス、利用者のナイトケア、介護相談、未就学児の1時預かり、寺子屋塾などを運営する。

かつらの最大の特色は、理事長が延寿院の住職であること。「こたつで法話」、「座禅」「寺参り」などかつらでなくてはできない「癒し」のメニューが豊富。大鹿村かも沢からタンクで汲んできた温泉を使う風呂もウリの1つ。「延寿院前で車がパンクし、困っていた人に手を貸したことが縁で、提供していただいている」。

1週間約20食とまだ利用は少ないが配食サービスも好評だ。献立は高齢者の嗜好に合わせ、薄味で健康に良いもの、汁物も温かくして届ける。配達時と容器回収時にはかならず、利用者に声を掛け、安否確認もする。

子ども向けと大人向けの寺小屋塾も人気。第2、4土曜日の午前中の子ども対象の寺子屋塾ははじめに本堂で20分間の座禅がある。「最初は退屈し、もじもじしていた子どもたちも、今では呼吸があうようになった。座禅の修養から子どもたちの心の中に、精神的な支柱ができれば。群れ(異年齢集団)の中で社会のルールや思いやり、優しい心が育まれれば」と期待は大きい。

一方、木曜日の夜開く大人の寺子屋塾では地域の婦人らが「お茶の作法」「のし袋の書き方」「写経」などを楽しむ。

◇◇◇

1945年、13代住職の唯1人の男子に生まれ、仏教系の大正大学社会学科に進み、カウセリングを学び、教誨師になり、2カ月に3回、多摩少年院を訪問した。「昔は貧困や能力が低い子どもたちが非行に走ったが、今は中流家庭が多い。少年院に入ってくる子どもといえば、凶悪な子どもと思われがちだが、優しい子どもばかり。世間から邪魔にされたり、家庭が崩壊している子どもが多い」。

大学卒業後、空手協会指導員を経て、八王子の高尾山に修業に。「朝午前5時30分起床、職員として事務をこなし、午後4時30分から翌朝の午前5時30分まで365日厳しい行を行った」。86年、先代住職が亡くなり、帰郷し14代を継いだ。

僧侶としての奉仕活動は、インドネシアの日本人墓地に年2回、1人で慰霊の旅をする。インドに帰化した仏教の弟弟子の支援活動にも励む。伊那谷を中心に約4千人の信徒を抱え、毎月8と5のつく日は祈とうに勤しむ。

妻と母の3人家族 -

小松養蜂園が共同作業所利用者をみはらしいちご園に招待

イチゴ狩りを楽しんで日々の作業をがんばってもらおう竏窒ニ、伊那市の小松養蜂園(小松実治)は22日、伊那市、長谷村にある4共同作業所の利用者約70人を伊那市西箕輪のみはらしいちご園に招待した。

小松養蜂園は、伊那市共同作業の家の利用者が製作した蜂の巣箱を使用している。その縁で、さまざまな形で同作業所利用者と交流を深めており、イチゴ狩りへの招待もその一環。みはらしいちご園がオープンした9年前から続けている。

3月の合併を控え、市町村の枠を越えて作業所間の連携を深めたいとする思いがあることを知り、今回は伊那市共同作業の家だけでなく、市内や長谷村にある3作業所の利用者も招待した。

温かいハウスの中では「章姫(あきひめ)」「紅ほっぺ」が食べごろをむかえており、利用者たちは「おいしい」と話しながら真っ赤なイチゴを味わった。 -

みはらしの湯に桜

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」のロビーには、早くも桜の花が飾られ、入浴客の心を和ませている。

花は西春近の男性が提供。昨年の選定で切り落とした枝を温室に入れておいたところ、花を咲かせたという。多くの人が集まる場所で見てもらえれば竏窒ニ、みはらしの湯など数カ所へ配った。

桜はソメイヨシノで色は薄め。「あれ、桜じゃない」「もうじきだねえ」などと会話を交わす入浴客の姿もあるという。

持ち込まれた当初は、枝の一部分しか咲いていなかったが、施設内が温かいため、現在は一気に開花しており、隣に並んだネコヤナギとともに、春の到来を演出している。 -

協働による計画策定手法研修会

県伊那建設事務所は23日、住民参加型で建設事業の計画策定を図る手法の研修会を南箕輪村民センターで開いた。住民参加を基本とする地域計画の策定に携わってきた小野邦雄さん=写真=らを迎え、事業計画、事後管理の進め方を学んだ。

道路、河川整備などのハード事業は、透明性、公正性を確保する観点からも、協働で実施計画を策定することが求められている。上伊那でも、住民参加型で進められるケースが増えてきている。

小野さんは、行政だけで事業を進めた場合、どうしても気付けない住民ニーズを落としてしまうため、計画策定の段階から住民の参加が必要であることを指摘。事業終了後に必要となる整備・管理にまで住民を巻き込んでいくことが求められていることも説明した。

また「住民の多様化したニーズを生かしたまちづくりを進めるためには、行政側も多様化する必要がある」として、ワークショップなど、住民の意向を拾い上げるさまざまな手法を紹介した。 -

上伊那地方松くい虫防除対策協議会

上伊那の市町村や行政関係機関でつくる上伊那地方松くい虫防除対策協議会が24日、伊那市の共済クラブ会議室であった=写真。

上伊那森林組合は05年度の上伊那における被害見込み量を約4200立方メートルと予測している。量はほぼ前年と同じだが、これまで確認がなかった伊那市の一部でも被害が確認された。

防除対策としては(1)誘導抵抗性林分の設置(2)カミキリムシの天敵・キツツキを導入(3)ラジコンヘリコプターによる薬剤散布竏窒ネど、新たな対策の効果が報告された。

人家から一定距離以上離れた場所で行う無人ヘリによる薬剤散布は、地上散布に比べて散布後の感染が少ないという結果がでた。しかし、健康への影響を懸念する声もあり、国や県は空中散布を縮小していく方向性を示している。キツツキの導入は、微害地などで補完的な役割を果たす可能性があると報告した。

上伊那としては、ワクチン接種や新たな手法などを組み合わせつつ、最善の策を模索していく。 -

寒椿「白わびすけ」見ごろ

光の春、中川村渡場の民家の庭先で、寒椿の白わびすけが見ごろを迎えている。

この椿、樹高3メートル余、枝張りは東西、南北約3メートルほどの木で、つぼみを無数につけている。5弁の花は小ぶりでほのかに桜色をしている。

家人の話では、立春ころから咲き始め、3月いっぱいは咲き続けるとか。 -

環境審議会

駒ケ根市は22日、05年度の第1回環境審議会を市役所南庁舎で開いた。委員12人が出席し、資料に基づいて市の環境基本計画やごみ減量行動計画、地域新エネルギービジョンなどについて市担当者から説明を受けた。審議に先立ち、会長には廣瀬昭夫さんが、副会長には木下眞さんが選出された。

審議会の設置は市条例に基づいたもので、委員は学識経験者と公共的団体の代表者らで構成される。任期は環境基本計画が策定される07年2月ごろまでの予定。諮問、答申などは行われず、示される素案について審議する。

委員は次の皆さん。

▽会長=廣瀬昭夫▽副会長=木下眞▽委員=林芳人、竹村寿彦、鈴木忠良、林富代、小林正明、佐藤珠美、北原和明、竹沢誠、倉澤公則、佐々木正博 -

箕輪町勤労者互助会ボウリング大会

箕輪町勤労者互助会(平沢豊満会長)恒例のボウリング大会が20日、南箕輪村久保のミノワボウルであった。会員約60人が和気あいあいとプレーを楽しんだ。

スポーツを通じて交流し会員相互の親ぼくを図ろうと年2回、マレットゴルフとボウリングの大会を開いている。

会員の中にはボウリングを盛んに楽しんだ世代も多く、腕前はなかなかのもの。ストライクが出るたびに周囲の皆で手をたたき合うなど終始和やかで、2ゲームを満喫した。

結果は次の通り。

◇男性 (1)伊藤隆335(藤乃園)(2)毛利福美329(伊北プロセス)(3)上野秋光311(上野板金)

◇女性 (1)田畑百合子224(南信自動車)(2)中村由美子212(理容ナカムラ)(3)上野香保理206(上野板金)

◇もみじ賞(ブービー賞) 丸山善弘126(伊北精密)伊藤友美95(箕輪化学塗装)

◇会長賞 松沢聡280(サンキュウ)小林正廣260(信州ハウジング)関口剛史220(小島菅工設備)唐沢昭子190(白竜舎クリーニング)村瀬昌子170(村瀬建築)伊藤ちづる130(箕輪化学塗装) -

ミュージカル「不思議の国のアリス」主演 久保田優香さん(17)

4日間にわたって行われた駒ケ根市民と劇団昴との共同で主役のアリスを演じた。

一般公演に先立って公開されたプレビュー公演の舞台が跳ねた後、一息つこうとロビーに集まっていた関係者の面前で演出の河田園子さん(劇団昴)に「今日のあなたのアリスは応援したくなるアリスじゃない。全然だめ!」と思わぬ厳しい叱責を受けて立ちすくんだ。

家に帰って一人で泣いた。どうしたらいいのか分からず、公演のプログラムを手に取ってぼんやり眺めていると、スタッフや出演者のコメントが目に入ってきた。「読んでいるとこの公演に懸けるみんなの思いがあらためて伝わってきて、気持ちが少し落ち着いた。冷静になって振り返ってみると、今日は意気込みが空回りして自分一人だけ突っ走っていたような気がしてきた」何とか眠れそうだ。「明日は落ち着いてやろう…」自分の中で何かが変わったと感じた。

翌日夜の一般公演初日。満員の観客の前で精いっぱいのアリスを演じ切った。舞台が終わってほっとした時、背後から「優香」と河田さんに呼び止められた。はっとして振り返りざま、反射的に「すみません!」と頭を下げてしまったが、返ってきた言葉は予想とは違っていた。「今日は本当に頑張った。よくやったね」と満面の笑顔でやさしく言われ、しっかりと抱きしめられた。うれしかった。この役を演じられてよかった竏窒ニ心から思えた瞬間だった。

◇ ◇

オーディションではダンス、歌、台本読みが課せられた。「学芸会や高校のクラブ活動で主役を演じたことはあるけど、性格のせいなのか男の役ばっかり。だから今回もアリスのことなんて全然頭になかった。主役に決まった時は本当にびっくりして頭の中はもう真っ白」夢かと思って腕をつねってみた。何度も何度も…。翌日、腕にはあざができ、興奮のあまり熱が出たほどだった。

大舞台での主役も初めてなら、昼と夜の1日2回公演も初めての経験だった。体調には十分気を付けていたが極度の緊張とストレスからか、3日目になるとのどに違和感を感じ、全身が重くなっていた。夜の公演前、河田さんに「へばってる?大丈夫?」と聞かれたくらいだった。だが、観客はその時々で違う、その舞台だけ悪いというわけにはいかない竏窒ニ気持ちを奮い立たせ、集中して臨んだ。「今思うとあの時の舞台が一番出来が良かった。元気なアリスのキャラクターに引っぱってもらったのかも」

◇ ◇

「将来どんな仕事に就くにしろ、演劇はずっと続けていきたい。けいこはつらいです。何でこんな苦しいことやってるんだろうと思うことも度々。でも一度舞台に立ったらもうやめられない。たくさんの人たちとの出合いと関わりの中で一つのものをつくり上げていく満足感、達成感を味わえるから竏秩B演劇って私にとっては麻薬みたいなものですね」 (白鳥文男) -

清掃用具寄贈

駒ケ根530(ゴミゼロ)運動推進連絡会(新井徳博会長)はこのほど、市内の全7小中学校と13保育・幼稚園に対し、総額35万円相当の清掃用具を寄贈した。23日、新井会長が東伊那保育園を訪れ、すみれ組(年長)園児らにほうきやはたき、くまでなどの清掃用具15本を手渡した=写真。新井会長が「みんな掃除の手伝いをしているかな? このほうきやはたきを使って、これからも保育園をきれいにしてください」と呼び掛けると、園児らは「はーい」と大きな声をそろえて返事をしていた。

同会は97年度から市内の全小中学校に対し、それぞれ希望の清掃用具を寄贈。03年度からは私立を含む全保育・幼稚園にも寄贈している。 -

福祉を考える企業の会交流会

駒ケ根市内の事業所などでつくる「福祉を考える企業の会」(今井秀臣会長)は22日夜、市内のボランティア団体との交流会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。05年度の福祉活動助成事業として「大曽倉ふれんど」(下平恵子代表)と「配食ボランティア福寿草」(青木房枝代表)の2団体に対し、それぞれ10万円の助成金を贈った=写真。04年度の助成団体「こぶしの会」「おでかけママップ」が活動報告を行ったほか、参加者が5グループに分かれて行った分散交流会では、地域の福祉などについてそれぞれの立場から意見を交わした。

今井会長はあいさつで「これからは介護や子育てなどの支援をどうしていくのか、企業も共に考えていかなければならない。住み良い、思いやりのある市になるよう皆で力を合わせていこう」と述べた。

1512/(月)