-

マツ枯れが急激に拡大

松くい虫侵入の恐れで、緊急対応へ

伊那市で松くい虫の被害が確認されたことなどを受け、隣接する宮田村は緊急に対応策に乗り出した。同村内では松くい虫被害が確認されていないが、天竜川に近い地域を中心にマツ枯れが急激に拡大。村は「松くい虫が村内に侵入している可能性も高い」とみており、現在枯れた木の検体を県で調べている。

宮田村が1月末に実施した調査によると、66本のマツ枯れを確認。昨春の調査では20本しか確認しておらず、急激に進行したとみられる。

一方で、前回調査の枯れ木からは松くい虫が確認されておらず、マツ枯れ拡大の原因が松くい虫かどうかは特定できていない。

松くい虫は天竜川沿いを北上する形で、近年は駒ヶ根市にまで被害が拡大。伊那市で確認されたことで、駒ヶ根市に挟まれた宮田村も極めて・スクロ・スに近い状態となっている。

1月に実施した枯れ木の検体結果が3月には分かる見通しだが、村は松くい虫対策の組織を再構築。21日夜には関係者らで森林整備推進協議会(黒河内勇雄会長)を急きょ立ち上げ、対応を図っていくことになった。

松くい虫被害は標高800メートル以下で拡大する恐れがあり、宮田村内で対象となる松林の面積は約50ヘクタールに及ぶ。

被害拡大を防ぐには決め手もなく、多額の費用もかかるが、平沢正典産業建設課長は「関係各所と協力しながら、拡大防止に努めたい」と話す。 -

対面方式、項目ごとの一般質問6月めどに実施

宮田村議会は22日に全員協議会を開き、定例会一般質問で議員と理事者らが向き合って質疑する「対面方式」を6月定例会をめどに実施すると決めた。

従来の同議会の一般質問は、議員が登壇し、理事者側に背を向けて傍聴席にむかって発言するスタイル。理事者と向き合わないのは不自然との意見が挙がっていた。

また、議員が事前に通告した項目全てを質問した後に、理事者ら村側が答弁する一括質疑の方式も変更。

項目ごとの質疑となり、1項目3回までの質問を認め、1人当たりの全質問時間は40分と新たに制限時間も設ける。

いずれの変更も将来的な「1問1答」方式の実現を見据えたものだが、より一層質問内容のレベルも問われることになる。

この日は、特別職報酬審議会が答申した新年度の議員給与を条例規定額から5%減額する案についても説明があり、異論などはなかった。 -

子どもの安全見守り隊意見交換

宮田村の住民有志が隊員となり昨春発足した「子どもの安全見守り隊」は22日夜、意見交換会を開いた。登下校時を中心に展開しているパトロールの状況を報告。村民ぐるみで協力し、不審者が地域に入らない雰囲気をつくりだそうと話し合った。

同隊は村教育委員会の呼びかけで発足。当初100人だった隊員は、小学校保護者なども積極的に参加し、現在は175人にまで増えている。

意見交換で町1区の男性は、散歩をかねたパトロール中に、積極的に子どもたちにあいさつしていると報告。

初めは返答がなかったが「そのうちにあいさつが返ってくるようになった。本当に気持ちがいい」と話した。

新井洋一教育長は「不審者に間違われると思って遠慮している人も多いはず。間違われてもいい。遠慮せずにどんどん声をかけてほしい」と呼びかけた。

中越区の男性は、人通りが少ない林や竹やぶの周囲にも気を配り巡回していると説明。

大原区の男性は「区でも隊員を増やそうと考えている。不審者が入りこめない地域の雰囲気をつくりたい」と話した。

歩道の除雪や交通マナーにも話しが及び、大人がすべきことを見つめ直した。

村教委は新たな隊員を募集中。新年度からは名札に加えて腕章も全隊員に貸与する。

「パトロール中」を記すマグネット式のステッカーを、公用車や村内企業の営業車両に貼り、業務中も子どもの安全に目を光らす。

安全見守り隊に関する問い合わせは村教委85・2314まで。 -

下古田簡易水道が箕輪町営水道に統合

箕輪町の下古田簡易水道組合が4月1日、町営水道に移管する。23日、町役場で統合調印式があった。

下古田簡易水道組合は52年の歴史がある。04年12月、町の下水道事業の説明を受け、町営水道統合の協議を重ねた。05年8月、水道組合臨時総会で統合を全員一致で決定した。

調印式は、小林弘人組合長、林睦之下古田区長、区関係者、町関係者が出席。平沢豊満町長、組合長、区長が契約書に調印した。

契約内容は▽給水戸数は現在の組合所有と同じ99戸▽2カ所の水源と配水池は町に帰属し必要により維持管理する-など。

平沢町長は「50年以上、区民が慣れ親しんだ簡易水道。水を安定的に供給するため町営水道に統合するご英断をなさったことに敬意を表する。提供頂いた水源は枯渇しないよう十分に見守り管理したい」とあいさつした。

町内の簡易水道は、下古田簡易水道のほか長岡、三日町上棚、福与鹿垣の3地区ある。 -

リトミック教室(ちょっとステップアップ編)開講

箕輪町公民館のリトミック教室(ちょっとステップアップ編)が22日、町文化センターで始まった。21組の親子が音楽に合わせてリズミカルに体を動かした。

ピアノに合わせて動いたり、カスタネットや鈴を使うことでリズム感、バランス感覚、即時反応など子どもの発達に大切な要素を育てる入門講座。就園前の2、3歳児と保護者が対象で、初のステップアップ編は全4回。

講師は辰野町で音楽教室を主宰する玉田恵美子さん。ステップアップ編は、柔らかいボールを使うほか、スキップなども取り入れる。

本年度のリトミック講座前期と後期の受講者が8割だったこともあり、子どもたちは慣れた様子で、ピアノの音に合わせて歩く、走る、後ろ向きに歩く、音の合図で座るなど元気に動いた。

お母さんと一緒に「ぎったんばっこん」をしたり、「ドラえもん」などの曲に合わせて鈴やマラカスを上手に鳴らし、体を揺らしてリズムをとっていた。 -

絵画サークルアカシア展

箕輪町の「絵画サークルアカシア」(押野正則会長)は3月5日まで、町文化センター展示コーナーで作品展を開いている。会員の力作が所狭しと並び、見応えある展示になっている。

アカシアは77年に結成。町教育委員会の社会教育登録団体で、78年の創立1周年記念から毎年展覧会をしている。

会員が数点ずつ出品し展示作品は44点。「知多の海」「大鹿村の秋景」「羽豆岬の旭日」「かやぶきの家」などの風景画をはじめ人物画、果物や花の静物画などで、油絵のほかデッサンもある。

「ふれあい・たすけあい・まなびあい」が合い言葉で、月1回の例会、スケッチ旅行などで楽しく活動しているという。 -

上伊那北部消防連絡協議会

箕輪町、辰野町、南箕輪村の消防団でつくる上伊那北部消防連絡協議会(会長・荻原利一団長)の総会が22日、箕輪町消防署であった。05年度事業や06年度事業計画などを承認した。

3町村の各正副団長、事務局、箕輪消防署長、辰野消防署長、南箕輪村役場担当課長らが出席した。

06年度事業計画は、辰野町内での天竜川水防訓練、正副分団長研修、ラッパ訓練など。

05年度は、5月22日に天竜川(箕輪町天竜公園東側)で水防訓練をしたほか、幹部訓練、正副分団長研修などをした。

新年度の会長は辰野町の長田光正団長、副会長は箕輪町の荻原利一団長、南箕輪村の宮島忠夫団長。 -

現金収支2億9千万円の黒字

伊那中央病院運営審議会が22日夜、院内の講堂で開かれた=写真。05年度の病院運営状況や3階西病棟・別棟増設工事の経過説明のほか、意見交換をした。2年任期で審議委員15人が新たに任命され、委員長に藤島雄二さんが選任、副委員長に北原敏久さんと藤澤かつ子さんが再任した。

05年度補正予算後の収益的収支の現金収支から資本的収支の差引不足額を引いた、現金収支は2億9千万余の黒字。伊那中央行政組合長の小坂樫男伊那市長は「病院経営についてはそれぞれの皆さんの努力、地域住民の支援のおかげで現金収支が黒字を達成し順調」とした。

意見交換では全国的に問題となっている医療費の個人未納金や医師不足などについて、審議委員から質問があがり、担当者が説明した。

医療費の個人未納金については、03竏・5年度の累積額は約4千万円だが、経営を圧迫するほどの額ではないと主張。05年度からは専門徴収員2人を設け、毎月一人当たりが30縲・0万円を徴収しているため、年間の滞納金は半減していると説明した。

3階西病棟・別棟増設工事の経過は、昨年12月から別棟を会議室、倉庫などの医療支援スペースとして供用開始。3階西病棟には1人部屋4室、4人部屋9室、6人部屋1室の計46床やスタッフルームを新設している。竣工式は3月22日を予定。 -

お年玉年賀はがき 南箕輪郵便局で2等賞品2人が受け取る

南箕輪村久保の丸山拓郎さん(83)が5万分の1の確立で、06年お年玉年賀はがきの2等に当選した。南箕輪郵便局(大沼悟局長)で22日、商品贈呈式があり、デジタルカメラを受け取った=写真。

丸山さんに届いた約250枚の年賀のうち、25年ほど前の勤め先の上司からの1枚が当選。いつもは切手シートだけだったが、今年は妻が当選番号を見つけ「ややビックリ」だったという。

2等賞品はIH炊飯ジャー、電波ソーラー腕時計などの5点の中から選べ、丸山さんは以前からほしかったデジタルカメラを選択。さっそく家の花や犬の写真を撮影したいと、笑顔で当選を喜んでいた。

南箕輪郵便局管内で2等が当選したのは昨年もあったが、1等はここ2年は出ていない。贈呈式では同局を日ごろから利用する、伊那市在住の女性も贈呈品を受け取った。 -

児童の安全、地域ぐるみで

伊那市の富県小学校よりよい教育環境協議会は21日、児童の登下校の通学路の安全を巡視する「えがおみまもり隊」の結団式を同校体育館で開いた。保護者など約120人の地域住民が集まり結団。全校児童と交流を深めるために学区内の各地域ごとに分かれて自己紹介もした。

同協議会は地域ぐるみで継続して児童の安全を確保するために、保護者などにボランティアを呼びかけて発足。隊員は児童の登下校時に合わせて通学路に立って見守ると同時に、交通指導やあいさつ運動を交えて交流を広げる。同地区の保育園児や中学生の安全にも注意する。

結団式で北澤健吾隊長は「児童が安心して健やかに育っていける地域づくりに協力を。この活動の輪が広がっていくよう、地区にも呼びかけてほしい」とあいさつした。

児童を見守るボランティアの発足は伊那署管内にある22小学校のうち10校目となった。

同署管内で昨年発生した不審者の声掛けは27件で、そのうち児童が被害にあった事案は19件。午後3時縲・時の犯行が6割で、児童が一人のとき、自宅から100メートルの範囲で多く起きているという。 -

長谷村閉村記念事業・小中学生模擬議会

伊那市・高遠町との合併に伴う長谷村の閉村記念事業の小中学生模擬議会が23日、村役場議場であった。児童、生徒が一般質問に挑み、合併に関連した質問や身近な要望をぶつけて、村政に対する関心を高めた。

ふるさとに愛着をもってもらおうと企画。長谷中は3年生25人、長谷小は5、6年生31人が参加し、それぞれ学年ごとで事前にまとめた意見を代表者が質問。宮下市蔵村長と各課が答弁した。

中学生からの合併についての問いに、村側は理由や経緯、良さや問題点などを説明し、「誰もがふるさとを愛し、合併を避けたいという本音があり、苦渋の選択だった」と述べた。小中学校の統合については「人口の減少を考えると難しい将来の展望があり、すぐ統合することはないが、生徒が減り続けた時の判断となる」とした。

小学生らは、図書館や体育館などの屋内施設の設置、循環バスの増便、学校下の水路の改修、合併後の行事の継続などを要望した。

閉会のあいさつで宮下村長は「長谷に対する熱い思いが感じられた。今後、地域が光輝き、栄えていくよう守っていってほしい」と期待した。

長谷中の中山みなみさん(15)は「テレビでしか見たことのない議会に参加できて、良い体験になった。合併に対しても理解できたし、今後も住民の意見を大切にした地域づくりを進めてほしい」と感想を話していた。 -

ソースかつ丼まん、ジンギスまんが登場

テレビ番組「THE鉄腕DASH」でTOKIOの国分太一、長瀬智也が来店して食べた「ローメンまん」と「ソースかつ丼(どん)まん」。大反響を呼び、売り出した伊那市境区の「シャトレ」(黒河内明夫社長)は製造が追いつかない状況だ。

2種類の中華まんは半年前から、同時進行で構想を練り、試作を重ねたもの。権兵衛トンネル開通、高遠町・長谷村との合併を機に「ローメンまん」のみを売り出す予定だったが、テレビ取材が入ったことで、急きょ「かつ丼竏秩vも合わせて発表した。

「かつ丼」と名の通り、カツの下に飯が入っている。皮のやわらかさに合わせ、肉はヒレカツを使用。飯がべとつく、ソースが皮に吸収されるなどの問題を解決し、ふっくらと仕上げた。重さ170グラムで、市販の肉まんの1・5倍弱。価格は1個390円。

テレビ番組の放送終了後は大きな話題となり、店内には「一度、食べてみよう」と足を運ぶ地域住民が多い。中には一人で10、20個と買い求める人もいるとか。

また、マトンとニラが入った「ジンギスまん」も新発売。1個280円。

近く、店内でドリンク付きのセットをメニューに載せる。

市内外の各種イベントや物産展のほか「天下第一の桜」を誇る高遠城址公園の観桜期にも出店する。

「鹿肉まん」「わさび肉まん」など6種類の中華まんは店内や高速道路サービスエリアなどで販売中。

黒河内社長は、新作開発のため、ニュージーランドの牧場やレストラン、とさつ場を視察し、ラムのチルドなどを研究。おいしさに自信を持つ。 -

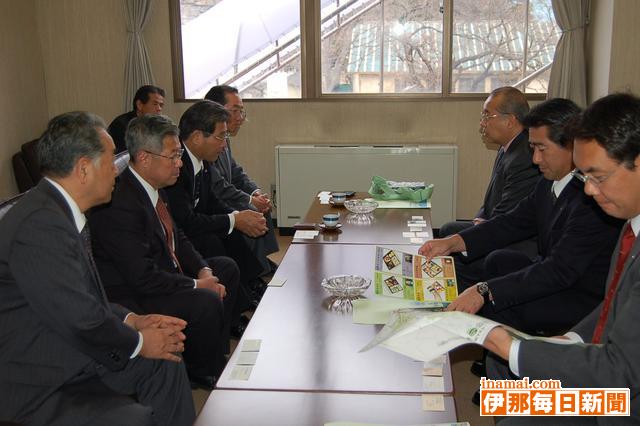

上松町長らが観光をPR

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルが開通し、木曽郡上松町の田上正男町長をはじめ、観光や商工関係者ら7人が23日、来伊した。伊那市役所、伊那商工会議所、伊那食品工業、山荘ミルク、みはらしファームなどを回り、赤沢美林など観光をPRした。

伊那商工会議所では向山公人会頭、藤沢秀敬副会頭、伊藤正事務局長が応対。

田上町長らは、滞在型の森林セラピーの考え、オオヤマレンゲの増殖など「木曽の良さ」を紹介し、交通の便を含めて来町を呼びかけた。また、木曽ヒノキの産地であることから、ヒノキ材の有効活用にも期待し「お互いに連携して地域発展につながれば」と願った。

向山公人会頭は、高遠城址公園や春日公園など桜の名所を売り込みつつ、産業と結びつけた観光の必要性を示した。 -

飯島町の有害自販機完全撤去で声明

飯島町田切の春日平地籍に設置された有害図書等自販機が19日、業者により完全撤去されたのを受け23日、役場で記者会見を行い、高坂町長と地元田切地区安全対策会議は完全撤去声明をした。

地裁伊那支部の土地明け渡し仮処分命令の期限(22日)を待たず、昨年11月28日設置以来、84日間という短期間での完全撤去となった。

高坂町長は声明文の中で早期完全撤去が実現した要因に▽地主と地域が一体になって住民運動を起した▽住民運動が町ぐるみに発展▽設置から撤去運動まで短時間で実施され、裁判官の心を動かした-などを挙げ「この教訓を全町民が共有化し、土地を提供しないための住民合意や有害環境の点検など、有害環境浄化の住民運動を継続的に取り組んでいく」とした。

また、撤去された有害自販機が他市町村に移動し、新たな問題を引き起こしていることに触れ「県全体での条例制定による取り組みのほか、市町村間での問題意識の共有化が必要」とした。

広域農道沿いの有害図書自販機設置問題は、昨年11月28日から12月末までに計5棟10台が設置された。町は生活安全対策会議や青少年問題協議会を開き、対応を協議、署名活動を展開するとともに、1月10日、地裁伊那支部に「土地明け渡し仮処分命令申請」を提出、2月3日、8300人余(18歳以上人口の88%)の署名を裁判所に提出、6日「仮処分命令」発令、19日、5棟10台完全撤去 -

食品製造業者と消費者の意見交換会

伊那市消費者の会12人は22日、飯島町田切の馬肉専門メーカー大成に訪れ、工場関係者と意見交換した。関東農政局長野農政事務所が生産から消費まで、顔の見える信頼関係の構築を目指し、食品製造業者と消費者の現地交流を計画した。

会では、プロジェクターを使って、加納勝広工場長が「馬肉の流通と製造について」をテーマに講話した。

この中で、加納工場長は「カナダの牧場で食用に適したドラフトホースに、独自の飼料を与え、約700日、専用飼育した3歳までを若馬を原料にしている」と高品質を強調「当社の専用処理工場でと畜し、専用ラインで解体され、本社セミクリーン工場で製品化している。入国時や工場などで衛生検査を行い、合格した商品のみ市場に出荷している」と衛生、安全面について詳細に説明した。

意見交換では消費者から「と畜から市場に出回るまでの所要日数は」「馬肉はなぜ生食できるのか」「おいしい肉の見分け方」「と畜方法は」などの質問が出され、加納工場長は1つ1つ丁寧に答えていた。

この後、製品ラインの視察。肉の固まりが切り分けられ、計量、パック詰めされるまでの一連の工程をガラス越しに見学した。

また、駒ケ根高原の観光売店「ビアンテさくら亭」に移動し、馬肉ソーセージの製造ラインを見学したり、馬肉製品を試食した。

伊那市の千葉ちほ子さんは「馬刺しは好きだが、生食なので安全面が気になっていた。関係者の話を聞き、これからは安心して食べられる」と話していた。 -

福寿学級が修了式

中川村公民館(松村正明館長)の西地区福寿学級の修了式が22日、中川文化センターであった。松村館長から60人に修了証書が、26人に皆勤賞が贈られた。

同学級は昨年6月開講、歌(童謡・唱歌)を歌ったり、介護予防の健康体操、大法寺の藤塚義誠住職の法話、音楽療法、曽我村長による村政学習など7回の講座と白樺湖・霧ケ峰への研修旅行など、幅広いカリキュラムで学んできた。

式で松村館長は「学習を1年間続けることは大変なこと。みなさんの学ぶ姿に年齢を感じさせない若さを感じ、圧倒された」とし、江戸時代後期の儒学者、佐藤一斉の言葉「老いて学べば、即ち死して朽ちず」をもじり「老いて学べば、長寿万歳。学ぶ意欲を持ち続けて」と呼び掛けた。

この後、懇親会。1年間の学習を振り返り、学級生同士の親ぼくと交流を深めた。 -

絵手紙教室生が日ごろの成果・魅力披露

伊那市下新田で活動する絵手紙教室の会員10人による「絵手紙・楽しい仲間展」が3月10日まで、中部電力伊那営業所ギャラリーで開かれている。淡い色使いで、ぬくもりある作品が多い。

昨年製作した作品をカレンダーにまとめて1年間の成果を発表。干支(えと)の犬を描いて「ワンランク上を目ざそう」と添えた表紙で始まり、3・4月は桜といった季節に合った画題を月ごとに取り上げ、12月はひょっとこの絵に「豊年満作」と記して1年を結んだ作品など、個性豊かで来場者の目を楽しませている。

かぶの絵に「真っ白なきもちでスタート」、薄紫色に咲く藤の花を描き「心にも色づけしよう」など、短冊や扇面も展示し全163点を飾った。

教室は、洋画家・坂本勇さん=伊那市美篶=を講師に迎え、下新田公民館で月2回、励んでいる。「絵に真心を込め、相手に話しかけるように言葉を記す」(坂本さん)一人ひとりの表現の違いが絵手紙の一つの魅力という。

宮脇智明代表(77)は「会員それぞれが一生懸命仕上げた作品を一目見てもらいたい。絵手紙の魅力が伝われば」と話している。

3月10日まで。午前8時30分縲恁゚後5時10分。土・日曜日、祝祭日休館。 -

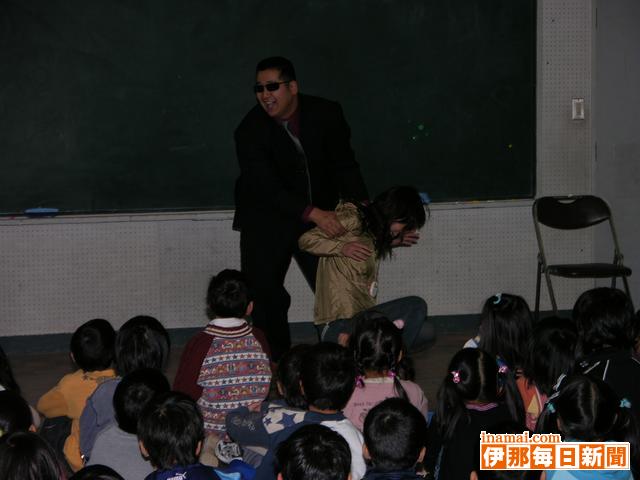

赤穂東小防犯教室

低学年児童を狙った事件などが各地で多発していることから駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)は22日、1・2年生を対象にした防犯教室を開いた。同小を訪れた駒ケ根警察署生活安全刑事課の署員らが児童らの前で声掛けの実演などを見せ、路上で声を掛ける不審者への対応などを教えた。

男性署員が不審者役となり、小学生に扮(ふん)した女性署員に「飼っているカメがいなくなっちゃった。一緒に探して」などと声を掛け、後ろから女性署員に襲いかかると、見詰める児童らから悲鳴が上がった=写真。署員は「後ろは見えないから、知らない人に背中をむけちゃだめだよ」などと分かりやすく説明した。

不審な自動車が近づいてきた時は車の後方に逃げると良い、手がかりになる車のナンバーや不審者の人相、服装などをできるだけ覚えること竏窒ネどを教えられた児童らは「はーい」と元気な声で返事をしていた。 -

中沢小学年対抗大縄跳び大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は22日、学年対抗大縄跳び大会を開いた。5分間にできるだけ多くの回数を跳び、2回行う競技のうち良い方の結果を昨年の記録と比較。上回った回数の多い順に順位をつける。

休み時間などを利用して練習を重ねてきた児童らは緊張した表情で合図を待ち、審判の合図で各学年が一斉に競技開始。タイミングを合わせて次々に縄に飛び込み、励まし合いながらそれぞれの記録に挑戦した=写真。

熱戦の結果、各学年それぞれが練習の成果を存分に発揮し、全学年とも昨年の記録を上回った。優勝は6年生。628回を跳び、昨年の記録442回を186回上回った。2位は同じく83回上回った5年生、3位は41回上回った1年生だった。6年生は1秒に2回以上のハイペースで跳び続けたことになる。 -

観成園安全祈願祭

建物の老朽化により移転新築することになった駒ケ根市の特別養護老人ホーム観成園(福島紀六園長)の建設工事開始に当たり22日、安全祈願祭が赤穂北割一区の現地で行われた。工事関係者や施設を運営する伊南福祉会の関係者ら約80人が出席し、祭壇に玉ぐしをささげるなどの神事を行って工事の安全と施設の無事完成を祈願した。

建設地は広域農道沿いで、昭和伊南総合病院や介護老人保健施設フラワーハイツなどの南側。敷地面積は約9400平方メートル。計画によると建物は鉄筋コンクリート2階建てで延べ床面積は4670平方メートル。現在の2人・4人部屋からすべて個室とし、定員も25人増の80人となるなど、より充実したケア体制を目指す。しゅん工は10月31日を見込む。伊南福祉会は年内の開所を目標に準備を進めたいとしている。 -

基本構想審議会が中期総合計画案を答申

飯島町基本構想審議会(織田信行委員長)は21日、町から諮問されていた中期総合計画(06-10年)を5項目の意見を付記し答申した。

意見は▽「協働のまちづくり」と「人口増・活性化対策」は町民の理解を得ながら、積極的に推進を▽協働の具体的事例を示し十分に説明を▽新たな自治組織立ち上げに、行政の関与、支援を▽企業誘致や住宅対策、子育て支援など複合的に実施し、町の魅力を高め、全国に発信を▽町民も行政も大幅に意識改革し、相互の信頼を築き上げ、希望の持てるまちづくりを-とした。

高坂町長は委員の労を労い「答申を重く受け止め、趣旨を尊重し、持続可能なまちづくり、住民主体のまちづくりにまい進したい」と述べた。

中期総合計画は「まちづくりの将来像」に「みんなでつくる自然豊かなふれあいの町 飯島町」を掲げ、序章、第1章縲・章の8章で構成、序章「これからのまちづくりの重点戦略」には▽協働のまちづくり▽人口増・活性化対策-を挙げた。

同審議会は昨年7月に設置、町が示した素々案を各章ごと慎重に審議したほか、重点戦略の「協働のまちづくり」「人口増・活性化対策」については分科会に分かれ、論議を深め、素案づくりの段階から、かかわってきた。 -

特別職報酬等審議会、助役18%削減を諮問、諮問通りに答申

理事者や議会議員の報酬について審議する中川村特別職等報酬審議会(宮崎篤会長、8人)が22日、役場であった。曽我村長は条例本則から助役18%減額の常勤特別職の給料改定を諮問。同審議会は諮問通り答申した。

同村は昨年7月、村長選挙の公約で村長給料30%削減したため、助役の方が給料が高いという全国的にも例のない逆転現象が生じた。その後、市瀬助役から、減額の申し出があり、それを受け、逆転を解消する数字を算定し、諮問した。

議員報酬は条例本則から3%減額を継続するとした。

具体的には村長は47万6700円(30%削減)を継続、助役は18%削減し、47万3140円に、教育長は7%減を継続し、47万580円とした。期間は4月1日縲・7年3月末。

答申では、助役の給料は引き下げが妥当。議員報酬は各種委員会、審議会委員の委員報酬が支払われないなどを考慮し、現行の同様な減額が妥当とした。また、村長30%削減は緩和すべき、委員会の出席手当よりも議員報酬の減額が望ましいという意見も付記した。 -

ランドセルを贈呈

飯島町は21日、来年度町内2小学校に入学する園児らに町からの祝い品として、ランドセルを贈呈した。

七久保小学校では保護者に付き添われて来校した七久保保育園の年長児25人が、高坂町長からひとり一人受け取った=写真。

高坂町長は「ランドセルに夢をいっぱい詰め込んで、元気よく通ってきてください」と声を掛けると、園児らは大きな声で「ありがとうございます」と返事をした。

細川道子校長は「ランドセルの贈呈に立ち合ったのは初めて。いかに町が子どもを大切に思っているかを感じた」と町に感謝し、保護者に向けて「職員は子どもひとり一人に愛情を注ぎたい」と話した。

来年度の入学予定者は飯島小学校が61人、七久保小学校が25人。 -

議員定数問題

昨年9月の村議会以来、くすぶっていた中川村の議員定数問題は、住民の会の要望書提出と言う形で表出。村議会は総務文教委員会に付託の方向を決めた。正規な手続きを踏んで議決した定数が、選挙の執行前に再検討されるのは違法ではないが、異例な事▼この問題を考える時思い浮かぶのは「民の声は神の声」ということわざ。合併問題の時もそうだが同村は「民意」に特に敏感だ。アンケート結果が即、民意なのか、村民代表の議員による議決が民意なのか。アンケート結果について「参考」と「尊重」の違いにも考えさせられた▼同村は06年度予算案を発表。その中で数百円数千円のみみっちいと言いたくなるような経費削減策に議員2人分の歳費は大きいと感じた(大口記者)

-

乳幼児福祉医療費給付小学1年まで引き上げ

宮田村は新年度から、乳幼児の福祉医療費給付の対象を独自に現行の就学前から小学1年生に引き上げる。一方で、敬老祝い金や寝たきり老人の介護家族に支給する介護慰労金、障害者への福祉手当てを減額。福祉分野でも・ス明暗・スが分かれた。22日発表の新年度当初予算案で分かった。

医療費の自己負担分を公費で補てんする福祉医療費給付。入院、通院ともに対象となる。県費を含む総額は1893万円で、そのうち村の単独経費は919万円。

また、保育料軽減策については新年度予算案に盛りこんでいないが、他市町村の動向も考慮しながら、次年度以降検討していく。

対して、減額対象となるのが高齢者や障害者関係の補助金。介護慰労金は介護度3が月額で現行より4千円減の8千円、介護度4が7千円減の1万円、介護度5が4千円減の1万3千円となる。

障害のレベルや収入などに応じて支給額が3段階に分かれる福祉手当についても、それぞれ月額4千円から6千円を一律千円減額する。

80歳以上に年1回支給する敬老祝い金は84歳までが現行から千円減の2千円、85歳から99歳が2千円減の3千円。100歳以上は現行通り3万円。 -

新年度当初予算にみる主な新規、継続事業

宮田村が22日に発表した2006年度一般会計当初予算案は、子育てと協働を基調にした編成に。ゼロ予算事業として、役場職員と住民がともに汗を流す事業も盛り込んだ。大型事業は抑制したが、防災行政無線のデジタル化、継続事業の県単農道建設負担金、広域農道交差点改良などで普通建設事業費は前年当初比で19・3%増えた。主な新規、継続事業は次の通り、カッコ内は事業費。

【子育て】相談機能も持たせたつどいの広場を開設(263万円)▽乳幼児福祉医療給付の対象小学1年生まで引き上げ(1893万円)

【教育】前年度は半日分の賃金で対応した宮田小学校図書館司書を3年ぶりに全日採用に変更(163万円)▽宮田小学校の日本語教室、小人数学習継続(259万円)▽村費による宮田中学校の講師配置を継続(255万円)

【地域基盤整備】大田切の県単農道事業費負担金(6625万円)▽西原土地区画整理事業、新年度で終了(3381万円)▽広域農道北割交差点改良。右折レーンと歩道設置(2590万円)

【防災】防災行政無線デジタル化(8110万円)▽消防団各部に3個づつ計42個のアスベスト対策マスク配備(29万円)▽救急時の心肺そせいに使う半自動除細動器1台導入(44万円)▽19年経過し、老朽化した消防司令車を更新(260万円)

【地域振興】住宅リフォーム補助(150万円)▽みやだ夏祭り経費(300万円)

【生涯学習】人権教育推進事業(35万円)

【ゼロ予算事業】新田区のこもれ陽の径(遊歩道)の改修。材料費のみ予算化し、作業は役場職員と住民有志で協力(50万円) -

職員提案制度導入へ

宮田村は4月から、行政改革の一環として職員提案制度を導入する。事業の効率化から村民サービス向上などまで、職員に自由に提案してもらう。良い発想には報奨金を用意し、積極的に採用。職員のやる気を喚起しながら、村政運営の活性化につなげる考え。

報奨金の費用として新年度当初予算案に5万5千円を計上。優秀賞には1万円、優良賞は5千円、奨励賞には3千円を出す。提案は随時募集して、理事者と課長、総務関係係長らが審査する。

町村規模で報奨金を設ける例は珍しいが、村総務課は「職員の発想を積極的に掘り起こすことも考慮に入れた」と説明する。

入賞するなどした提案については、広報などを通じて住民にも発表する方針。 -

村選管委員長が総務大臣表彰

宮田村選挙管理委員長の山田豊さん(76)=町3区=が、若者の選挙意識向上や公平公正な選挙執行の功績が認められ、総務大臣表彰を受けた。21日に長野市で伝達式があり「周囲の協力あってこそ。県知事選も控えており、今後も若者への呼びかけや公正な執行に取り組みたい」と話した。

1991年12月から同選管委員で、98年11月からは委員長を務め2期目。

特に若者世代の選挙への関心を高めようと尽力し、毎年村の成人式に出席して啓発。携帯電話を活用した投票など独自のアイデアも提案するなど、地道だが積極的な取り組みが目立つ。

また、3年前の県議選では「一票差問題」の矢面に立ったが、村選管トップとして毅然とした態度を貫いた。

「投開票は一票として間違ってはならない。不明票を絶対に持ち帰り票にはさせない」という信念を貫き、選挙執行にあたる。

22日は村役場を訪れて清水靖夫村長に受賞を報告。「選挙は自分の国の将来を決める。人生で100回ほど投票機会があるといわれるが、せめて全員が8割打者になってもらえれば」とも話した。 -

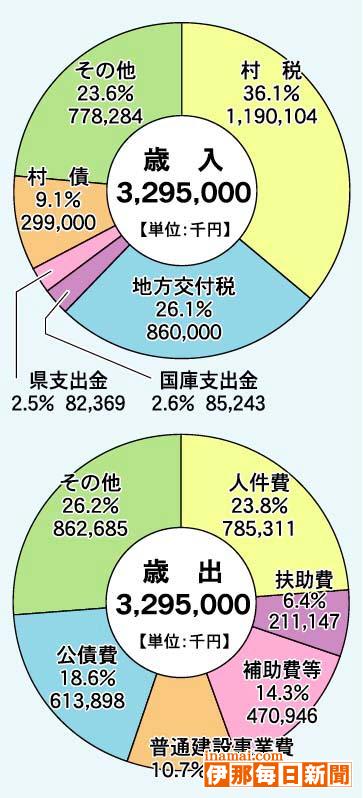

宮田村新年度の一般会計当初予算は0・2%増の32億9千万円

宮田村は22日、総額32億9500万円の2006年度一般会計当初予算案を発表。社会補償関連への繰り出しなどで、前年度当初に比べ0・2%増えた。県単農道、老朽化で更新する防災行政無線など一部を除き、大型事業は引き続き凍結。厳しい予算のなかで、つどいの広場の開設、乳幼児の医療給付対象引き上げなど、子育て支援に重点配分した。

歳入は村税が前年度当初比8・7%増の11億9千万円。そのうち村内企業の業績好調を見込み、法人税は同33・3%増の2億4千万円とした。個人を含めた村民税全体でも同21・8%増の5億8千万円。

一方で地方交付税は、村税の伸びによる減額や国の抑制策などを見通して、同9・9%減の8億6千万円。

預貯金にあたる基金からの繰り入れは8300万円。基金残高は2億100万円ほどになる見込みだ。

歳出のうち人件費は同4・3%減の7億8500万円。本年度末の退職者を考慮し、職員給料の5%減額継続を前提に見込んだ。

借金返済に充てる公債費は同0・6%増の6億1300万円。ただ、06年度が償還のピークとみられる。

社会保障関連で、介護保険特別会計へ前年に比べ約1800万円増の7900万円、老人保険特別会計へ約1200万円増の5500万円それぞれ繰り出し、予算規模がふくらむ要因となった。 -

介護者支援交流会

箕輪町社会福祉協議会は22日、介護者支援交流会を「ながた荘」で開いた。参加者は簡単な運動で体をほぐし、温泉に入ったり会食をしてくつろいだ。

在宅で寝たきり、認知症高齢者、重度障害児者を介護している人の日ごろの心身の疲れをいやして元気を回復し、交流しようと年2回開く。1回目は昨年秋にバスハイクで温泉を訪れた。

今回は17人が参加。みのわ健康アカデミーを担当している健康運動指導士の西出聡さんが、簡単な柔軟体操と筋肉体操を紹介した「箕輪げんき体操」を基に指導。ゆっくり呼吸しながら背中や腰、ももの後ろなどを気持ちよく伸ばした。

入浴、血圧測定、マッサージなどのほか、ケアマネージャーらが介護相談などにも応じた。

町社協の平沢豊満会長は、「介護は毎日のことで精神的にも肉体的にもお疲れだと思う。いくらかでも疲れをいやして、くつろいでゆっくりして下さい」とあいさつした。

1512/(月)