-

地域活性化起業人に福原さんを任命

伊那市は、富山県に本社を置く情報サービス業株式会社インテックの福原武さんを、「地域活性化起業人」に1日に任命しました。

地域活性化起業人に任命されたのは、福原武さん47歳です。

福原さんは、20年間株式会社インテックの営業部に所属し、直近3年間は全国の自治体のスマートシティ化を推進する事業企画部に所属していました。

伊那市では、ドローンによる橋梁点検や垂直離着陸型無人航空機VTOL機による物資輸送の基盤構築の他、新しいまちづくりに向けた事業の提案・研究を担います。

白鳥孝市長は、「全国の先駆けとなるような取り組みを進めてほしい」とはなしていました。

伊那市の地域活性化起業人は、福原さんを含め4人となります。

-

みのわキッズイベント

子どもたちが楽しみながら体を動かす「みのわキッズイベント」が箕輪町の沢運動場で3日、開かれました。

イベントは幼児や児童向けのスポーツ教室などを開いている一般社団法人JASSBA長野支部が開いたものです。

グラウンドでは、キッズベースボールや運動あそび、陸上などの教室が開かれました。

このうち陸上教室では、腕を大きく振ることや目線を上げて走ることなど速く走るコツを教わっていました。

また、キッズベースボールの教室では、枠内にボールを運ぶミニゲームをしたり的の中に向けてボールを投げたりして汗を流しました。

イベントにはおよそ300人が参加し大型連休の一日を楽しみました。 -

田楽座伊那公演 芸能や工芸に親しむ

伊那市富県を拠点に活動している歌舞劇団田楽座の伊那公演が伊那市のいなっせで7日に行われました。公演前には小学生による太鼓演奏や染物体験のワークショップが行われ会場を盛り上げました。

公演では、日本各地の伝統芸能をアレンジした太鼓や踊りなど11演目を披露しました。

田楽座は、1964年に発足し来年60周年を迎えます。

代表の中山洋介さんは、「さらに20年30年先を見据え、芸事を深め強いチームを作っていきたいです」と話していました。

-

釈迦の誕生祝う 常光寺でお花まつり法要

釈迦の誕生を祝うお花まつり法要が、伊那市手良の常光寺で7日に行われました。

法要には、檀家10人が参加し、釈迦の誕生を祝いました。

お花まつり法要は、通常釈迦が誕生したとされる4月に行われますが、常光寺では毎年暖かくなる5月に行っています。

釈迦が生まれた時に、その喜びで甘い雨が降ったとされることから、法要では甘茶をかけ、手を合わせていました。

この日は、釈迦の誕生を祝うとともに、地域の人たちに寺を身近に感じてもらおうと、飲食などの出店も行われました。

出店は、去年9月の彼岸まつりに続いて2回目だということです。

常光寺では、今後も各行事に合わせて出店やイベントを行うということです。

-

新型コロナ 上伊那40人含む県内278人感染確認

長野県内で7日新たに上伊那地域の40人を含む278人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

また県は、新たに新型コロナ患者2人の死亡を発表しました。

県、長野市、松本市の発表によりますと感染が確認されたのは、伊那保健所管内は40人、諏訪保健所管内で33人、長野保健所管内で31人、上田保健所管内で24人、飯田保健所管内で23人、松本保健所管内で22人、佐久保健所管内で16人、北信保健所管内で7人、大町保健所管内で6人、木曽保健所管内で2人、長野市45人、松本市29人の合わせて278人です。

また県は新たに、いずれも基礎疾患のある65歳未満の1人と、65歳以上の1人の、合わせて2人の死亡を発表しました。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは46万7,666人で入院は108人、死亡は899人です。

6日午後8時現在の確保病床使用率は12.2%となっています。

-

上伊那22人含む県内165人新型コロナ感染確認

長野県内で6日新たに、上伊那地域の22人を含む165人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県、長野市、松本市の発表によりますと感染が確認されたのは、伊那保健所管内は22人、

上田・飯田保健所管内でそれぞれ21人諏訪保健所管内で16人、佐久保健所管内で15人、

大町・北信保健所管内でそれぞれ12人、長野保健所管内で10人、松本保健所管内で5人、

長野市11人、松本市20人の合わせて165人です。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは46万7,388人で入院は105人、死亡は897人です。

5日午後8時現在の確保病床使用率は11.3%となっています。

-

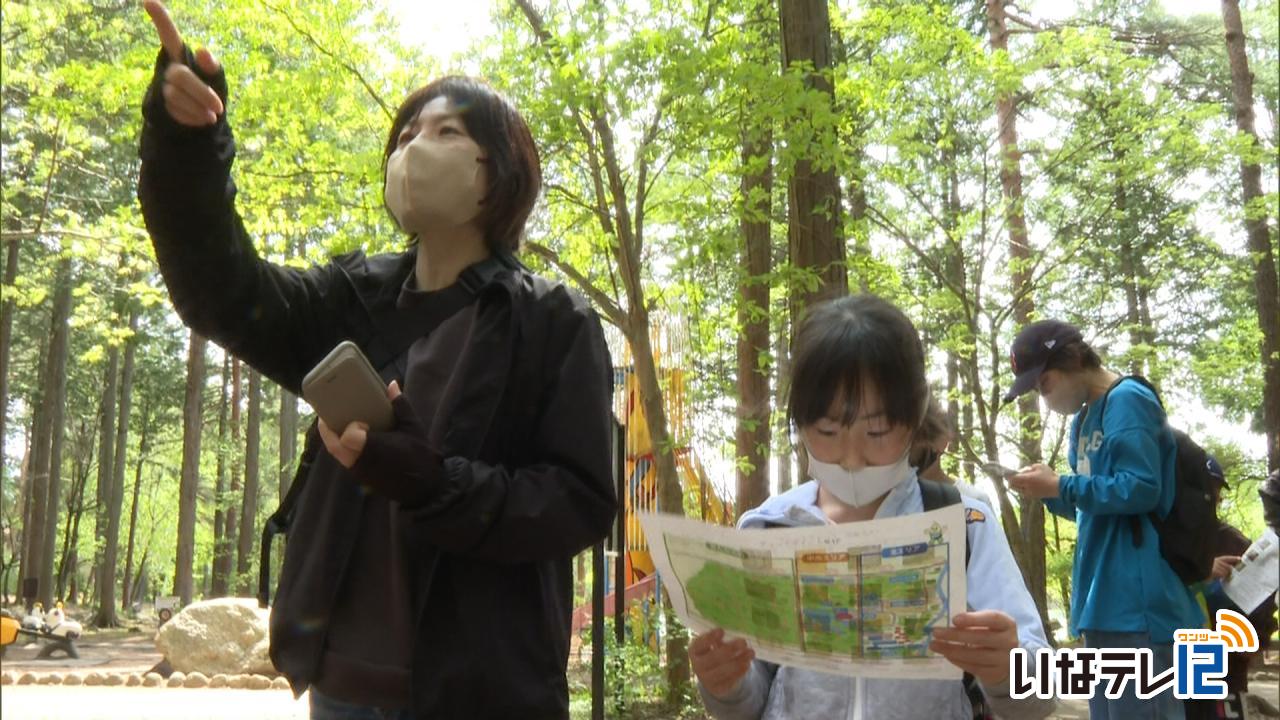

大芝高原でロゲイニング

連休終盤の6日、地図をもとにチェックポイントを回り得点を競う「ロゲイニング」が南箕輪村の大芝高原で行われました。

6日は、親子10組およそ20人が参加し、午前9時30分に大芝高原内の森の学び舎を一斉にスタートしました。

ロゲイニングは地図をもとにチェックポイントを回り得点を競うスポーツです。

大芝高原内に設置されている看板や桜の木など16のチェックポイントが設けられました。

チェックポイントでは、撮影者以外の全員を入れた写真を撮ります。

難易度に応じて点数が異なり公園内のリスや大芝湖にいるチョウザメを撮影すると高得点となります。

参加者は、チェックポイントを見つけると、スマートフォンで写真を撮影していました。

このイベントは、親子で大芝高原を楽しんでもらおうと南箕輪村観光協会が開いたものです。

また6日はマルシェも同時開催され、手作りのアクセサリーや色厚紙でカブトムシが作れるキットなどが販売されました。

-

横山維者舎 酒米の田植え

伊那市横山の有志でつくる横山維者舎は、今年も日本酒を作るため地区内の水田に酒米「美山錦」の苗を3日に植えました。

3日はメンバー15人ほどが集まり、およそ36アールに田植え機で苗を植えました。

横山の有志でつくる維者舎は、地域の活性化につなげようと2019年から伊那市の酒蔵宮島酒店と提携してオリジナルの日本酒「維者舎」を作っています。

酒米は、山裾の田んぼで低農薬栽培しています。

今後はメンバーが交代で草取りを行い、9月頃に収穫し12月に出荷される予定です。

維者舎の中村静男会長は、「今年もいい米といい酒ができることに期待したい」と話していました。

-

立夏 夏の兆しが見えるころ

6日は二十四節季の一つ立夏です。

夏の兆しが見えるころとされています。

伊那市の春日公園は昼時、家族連れで賑わっていました。

6日の伊那地域の日中の最高気温は、21.9度と5月中旬並みの陽気となりました。

長野地方気象台によりますと南部では7日の夕方から8日にかけて大気の状態が不安定となり雷を伴った激しい雨が降る見込みだということです。

6日の午後6時から7日の午後6時までの24時間の降水量は南部の多い所で、120ミリと予想しています。 -

みのわテラス「クラフトフェア」

箕輪町のみのわテラスで、子どもたちがコースターやアクセサリー作りを体験する「クラフトフェア」が6日行われました。

会場には13のブースが並び、訪れた親子連れが、ブレスレットやブローチ、置き物づくりなどを体験していました。

このうち、箕輪町長岡の家具工房小島屋のブースでは、木のコースター作り体験をしていました。

子どもたちは、ナラやサクラの板をノコギリで切り、ヤスリで表面を滑らかにしていきました。

みのわテラスでは、地域活性化につなげようと毎月第1土曜日にイベントを行っています。

来月3日には、消防車やパトカーの乗車体験ができる「働く車フェア」が行われます。

-

箕輪町消防団 春季訓練

箕輪町消防団の春季訓練が4月30日に箕輪中部小学校で行われました。

春季訓練では、行方不明になった人を探す捜索訓練が初めて行われました。

校舎周辺に行方不明者に見立てた人形が隠されています。

団員は4つのエリアに区切って捜索していました。

この訓練は、例年行っている規律訓練のほかに、より実践的にしようと行われました。

団員たちは無線の情報を頼りにしながら、5人の行方不明者を捜索していました。

訓練ではほかに、体育館で消防車が入ることができない場所で活躍する、可搬ポンプの講習を受ける班と、災害現場などで使うロープの結び方を学ぶ班に分かれていました。

春季訓練は、新入団員が加入するこの時期に行っています。

この日は、町消防団員のおよそ100人が訓練に参加しました。

-

手づくり屋 クラフト体験ができる展示会

上伊那地域のクラフト作家のグループ「梅が里ギャラリー手づくり屋」の体験型展示会が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、クラフト作家26人が作ったバッグや服、アクセサリーなどおよそ4,000点が展示されています。

この展示会は、宮田村を拠点に活動しているクラフト作家のグループ「梅が里ギャラリー手づくり屋」が開いたものです。

-

上伊那49人含む県内279人新型コロナ感染確認

長野県内で2日新たに、上伊那地域の49人を含む279人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県、長野市、松本市の発表によりますと感染が確認されたのは、伊那保健所管内は49人、佐久保健所管内で37人飯田保健所管内で31人、諏訪保健所管内で30人、大町保健所管内で19人、上田保健所管内で16人、長野保健所管内で13人、木曽・松本保健所管内でそれぞれ9人、北信保健所管内で5人、長野市28人、松本市33人の合わせて279人です。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは46万6,393人で入院は87人、死亡は895人です。

1日午後8時現在の確保病床使用率は9.3%となっています。

また、県は、木曽圏域の県独自の感染警戒レベルを3から小康期に引き下げました。

-

制限のないGW 県内外から観光客

今年のゴールデンウィークは、新型コロナによる行動制限がなく、マスク着用のルールも緩和されています。

上伊那の観光地にも、県内外から観光客が訪れています。

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームです。

名人亭では、愛知県から訪れた3世代の家族がそば打ちを体験していました。

上伊那産のそば粉を使い、そば打ち名人にやり方を教わりながら楽しんでいました。

みはらしファームによりますと、今年に入り県外からの観光客が増加しているということです。

来場者はコロナ禍前の2019年と比べ、今年3月には7割ほどに回復していて、このGWはさらなる客入りに期待しています。

-

インボイス制度 免税事業者3割が方針未定

アルプス中央信用金庫が四半期に一度発表している「伊那谷・経済動向 中小企業景気レポート」の特別調査で、インボイス制度について、免税事業者のうち3割近くが対応方針を決めていないと回答しています。

特別調査によると、今年10月のインボイス制度開始に向けた企業の対応について、「課税事業者」のうち「既に登録申請を行った」は77.3%、「まだ登録をしていない」が19.2%、などとなっています。

一方「免税事業者」のうち「既に登録を行った」は0%、「近いうちに登録を行う予定」が52.9%、「登録は行わない予定」が11.8%、「まだ方針は決めていない」が29.4%でした。

なお今年1月~3月の今期の業況は、良かったとする企業は20.2%、悪かったとする企業は36.4%で、業況判断指数はマイナス16.2で去年10月から12月の前期と比べ6.9ポイント上昇しました。

調査は、アルプス中央信用金庫が取引先193社に対し行ったものです。

-

自然の中で遊び体験 わんぱくひろば

自然の中で様々な遊びを体験するイベント、わんぱくひろばが29日伊那市の春日公園で行われました。

この日は丸太切り体験や射的、ターザンロープなど10種類のコーナーが用意されました。

このイベントは伊那青年会議所やボーイスカウトなど7団体でつくる伊那市青少年団体連絡協議会が開いたものです。

新型コロナウイルスの影響で4年振りの開催となり今回で45回目となります。

この日は約400人が訪れ自然の中で様々な遊びを体験したということです。

-

上伊那地域の12人を含む119人の新型コロナウイルス感染確認

長野県内で1日新たに、上伊那地域の12人を含む119人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県、長野市、松本市の発表によりますと感染が確認されたのは、伊那保健所管内は12人、

飯田保健所管内で22人

諏訪・長野保健所管内でそれぞれ10人、

松本・北信保健所管内でそれぞれ9人、

佐久保健所管内で6人、

上田保健所管内で5人、

大町保健所管内で2人、

木曽保健所管内で1人、

長野市18人、松本市15人の合わせて119人です。

また県は伊那保健所管内の医療機関2か所で、集団的な感染が疑われる事例が発生したと公表しました。

2つの医療機関で患者、合わせて25人が新型コロナに感染しました。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは46万6,114人で入院は73人、死亡は895人です。

4月30日午後8時現在の確保病床使用率は10.1%となっています。

また、県は、北信圏域の県独自の感染警戒レベルを3から小康期に引き下げました。

-

大泉所ダムにジャンボニジマス放流

天竜川漁業協同組合はゴールデンウィークに釣りを楽しんでもらおうと、南箕輪村の大泉所ダムにジャンボニジマスを1日に放流しました。

放流したジャンボニジマスは全長およそ40センチから60センチで、重さは1キロほどです。

天竜川漁業協同組合ではゴールデンウィークに釣りを楽しんでもらいたいと放流を行いました。

ほかに辰野町の横川ダムでも放流が行われ、大泉所ダムとあわせておよそ200キロ分が放流されました。

遊漁料は年間券が6,600円、一日券が1,100円となっています。

-

元気づくり支援金 上伊那の41事業が内定

長野県令和5年度 地域発元気づくり支援金の上伊那の採択事業が内定しました。

41件で、およそ6,400万円となっています。

令和5年度の元気づくり支援金には34団体から42件、およそ7,100万円の要望がありました。

このうち内定した事業は41件、およそ6,400万円です。

伊那市からは、伊澤修二記念音楽祭事業に740万円、リニア中央新幹線開通を見据えた誘客事業に360万円、伊那バラフェスタ事業に200万円などとなっています。

箕輪町からは、2050ゼロカーボンみのわ推進事業に440万円、地域周遊「おもてなしパスポート」事業に150万円などとなっています。

南箕輪村からは、みなみみのわ森の音楽祭事業に310万円、大芝高原でのスケートボードのスクール開催・一般開放事業に240万円などとなっています。

県では、2次募集は予定していないということです。

-

4年ぶりに市中行進 メーデー伊那中央大会

伊那市で労連系の第94回メーデー伊那中央大会が1日開かれ、市中行進で賃上げや長時間労働の是正、恒久平和をアピールしました。

市中行進は、大会を開いたいなっせから商店街を通り、JR伊那北駅までの間で行われました。

大会には高教組上伊那支部や上伊那民医連労組などから120人が参加しました。

新型コロナの影響で3年間中止していて、今年は4年ぶりの開催となりました。

大会は「働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立の日本をめざそう」をスローガンに行われました。

丸山末広実行委員長は「メーデーで願いや要求を発信することで上伊那地域や日本全体の暮らしを豊かにしたい」と話しました。

また、大会では、すべての労働者の賃上げと長時間労働の是正、安定した雇用と仕事の確保などを掲げたメーデー宣言が採択されました。

-

上農と菓子庵石川 バラを使った菓子を共同で開発へ

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、伊那市の菓子庵石川と協力し、21日から市内で開かれる伊那バラフェスタに向けて食用バラを使った菓子を共同で開発しています。

バラを使った菓子の開発に取り組むのは、コミュニティデザイン科グローカルコースの2・3年生です。

1日は、菓子庵石川代表の石川信頼さんが2種類の試作品を持参し、3年生19人が食べ比べました。 -

4年ぶりローメン春まつり

伊那ローメンズクラブによるローメン春まつりが29日、伊那市役所駐車場で行われました。

ローメン春まつりは新型コロナが落ちつきをみせていることから4年ぶりに開催され屋台の前には行列ができていました。

この日は1杯700円のローメンが中学生以下には無料で提供されました。

春まつりでは宝投げも行われ会場を盛り上げていました。

ローメンは昭和30年頃に誕生し蒸した麺にマトンやキャベツなどを入れ炒めた独特の風味は伊那のご当地グルメとして親しまれています。

伊那ローメンズクラブではイベントなどを通してご当地の味を市内外にさらに広げていきたいとしています。

-

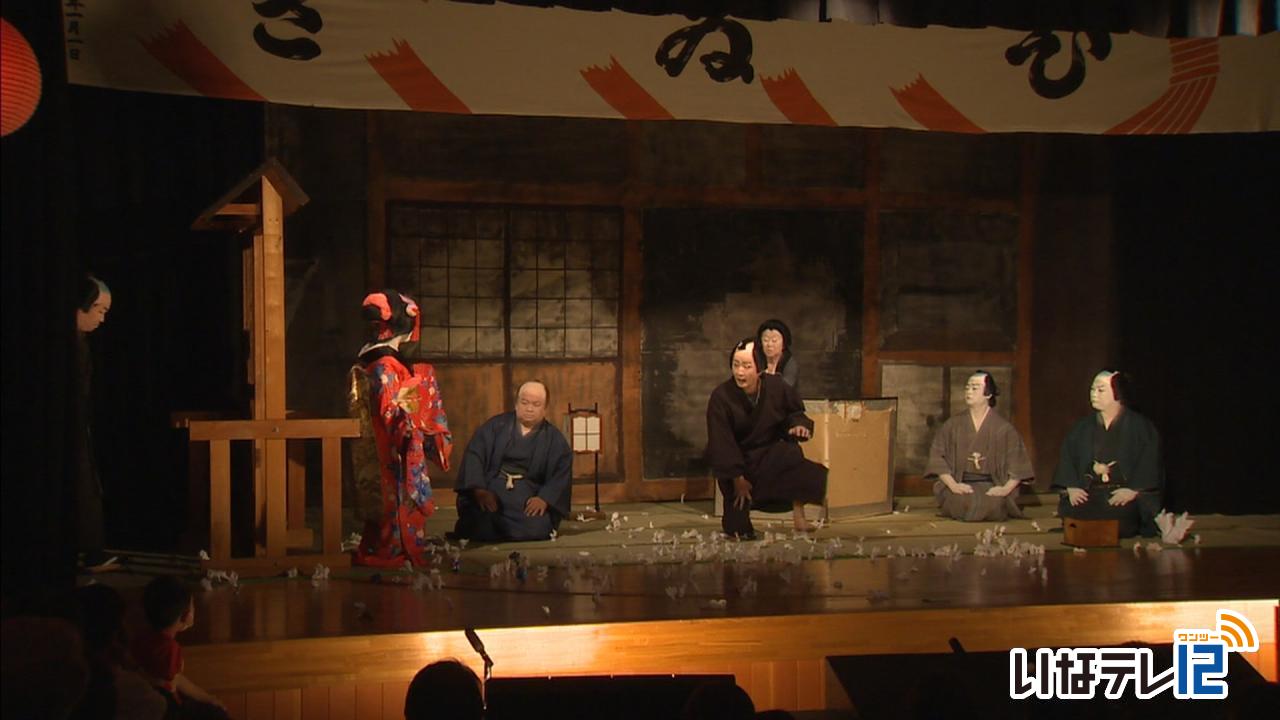

4年振り一般公開 中尾歌舞伎春季公演

伊那市長谷に伝わる伝統芸能、中尾歌舞伎の春季定期公演が29日、中尾座で行われました。

今回の演目は落語をもとにした「人情噺文七元結」です。

江戸時代の下町が舞台で博打好きの男、長兵衛の娘が父の借金を返すために自ら吉原に身を売ろうとします。

吉原の女将は長兵衛に五十両を貸しますが、その帰り長兵衛は身投げをしようとしている男、文七に出会いその金を渡してしまうという筋書きです。

新型コロナの感染状況が落ち着いていることから今回4年振りに一般公開されました。

中尾座には約200人が訪れ、熱のこもった演技にはおひねりを投げ歓声を送っていました。 -

上伊那1人含む県内219人 感染

長野県内で30日新たに、上伊那地域の1人を含む219人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

また県は新たに新型コロナ患者3人の死亡を発表しました。

県、長野市、松本市の発表によりますと感染が確認されたのは、伊那保健所管内は1人、

上田保健所管内で31人飯田保健所管内で24人、諏訪・長野保健所管内でそれぞれ19人、

佐久・松本保健所管内でそれぞれ18人、北信保健所管内で8人、大町保健所管内で7人、

木曽保健所管内で1人、長野市42人、松本市31人の合わせて219人です。

また県は新たに、65歳以上の基礎疾患のある2人と基礎疾患の無い1人の合わせて3人の死亡を発表しました。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは46万5,995人で入院は69人、死亡は895人です。

きのう午後8時現在の確保病床使用率は9%となっています。

-

春の叙勲 窪村満さんと織井秀夫さんが受章

春の叙勲受章者が、29日に公表されました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市の、窪村 満さんと、織井 秀夫さんの2人が選ばれました。

元上伊那歯科医師会会長の窪村満さんが、保健衛生功労で旭日双光章を受章しました。

窪村さんは、伊那市西春近在住の72歳です。

1980年に窪村歯科医院を開業し、去年閉院するまでの43年間、歯科医師として活動してきました。

2010年から2013年までは、上伊那歯科医師会の会長を務め、任期中には、県の歯科口腔保健推進条例の制定に貢献しました。

-

上伊那13人含む県内253人感染

県内で新たに上伊那13人含む253人新型コロナ感染確認 死亡3人 伊那保健所管内13人 飯田保健所管内39人 佐久保健所管内36人 上田保健所管内26人 長野保健所管内25人 諏訪保健所管内23人 松本保健所管内17人 北信保健所管内11人 大町保健所管内7人 木曽保健所管内6人 長野市26人 松本市24人 合計253人 県内感染確認46万5,776人に(29日 県・長野市・松本市発表)

-

上伊那森林組合 木質ペレット販売量が過去最高

上伊那森林組合の総代会が28日に伊那市のJA上伊那本所で開かれ、令和4年度の木質ペレットの販売量が過去最高の4,559トンとなったことが報告されました。

総代会にはおよそ40人が出席し、令和4年度の事業報告が行われました。

上伊那森林組合の木質ペレットの販売量は令和3年度をおよそ465トン上回り過去最高となる4,559トンでした。

理由としては、気候的に厳しい冷え込みがあったことや、自然エネルギーに関心が高まっていることによりペレットストーブを設置する施設や一般の利用者が増加していることなどがあげられています。

白鳥孝組合長は「森林資源を活用することで山の恩恵を受けている」と話していました。

-

諏訪形区の花壇に新しい看板設置

伊那市西春近の諏訪形区社会福祉協議会は、管理している花壇に新しい看板を28日に設置しました。

諏訪形区社会福祉協議会のメンバーと区長の5人が看板の設置作業を行いました。

新しい看板はヒノキやカラマツなどを使い、社協のメンバーで元大工の酒井一さんが一週間かけて製作しました。

以前の看板は強風により倒れたことから、およそ20年ぶりに取り換えました。

諏訪形区社協では5月、この花壇にサルビアとマリーゴールドの苗をおよそ300株植えるということです。

-

春の褒章 藍綬褒章 関真喜生さん

春の褒章受章者が28日発表され、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは1人が受章しました。

箕輪町木下の関真喜生さん75歳は、保護司としての長年の功績がたたえられ藍綬褒章を受章しました。

関さんは2004年から今も現役で、保護司として罪を犯した人の更生を助ける保護観察や生活環境調整などの活動を行っています。

2021年から、今年3月までは上伊那地区保護司会の会長を務め、任期中南箕輪村での再犯防止推進計画の策定を行いました。

-

大型連休を前にキャンプ場準備

29日からゴールデンウィークが始まります。

南箕輪村の大芝高原オートキャンプ場では、利用客の受け入れ準備が進められています。

南箕輪村開発公社が管理するキャンプ場は、コテージ7棟、バンガロー4棟、29区間のテントサイトなどがあります。

28日は、村開発公社の従業員が清掃作業を行っていました。

新型コロナウイルスが落ち着いてきたこともあり、今シーズンは例年より1週間ほど早い22日から営業を始めました。

GW中の3日から5日の予約はすべて埋まっていて、それ以外の日は若干空きがあります。

28日は、ひと足早く休みになったという職場の仲間がバーベキューを楽しんでいました。

焼肉ハウスでは、牛ステーキが130g1080円から食べられるランチの営業も22日から始まっています。

自然の中でステーキを楽しんでもらおうと村開発公社が去年から始めました。

土日のみだった営業を5月は平日も行う予定で、29日は田中俊彦副村長らが試食しました。

511/(水)